Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7»

с. Долиновка

«ОТЕЧЕСТВО - 2018»

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Исследовательская работа

«Память,

отлитая в строки.

Поэты Ставрополья

о войне».

Автор работы: Маргиева Анастасия

МОУ СОШ №7 с. Долиновка, 7 класс.

Руководитель : Шкуро Вера

Васильевна, учитель русского языка и

литературы МОУ СОШ №7.

2018 год

Оглавление:

I. Введение…………………………………………………….стр. 3-4

II. Основная часть. «Память, отлитая в строки: поэты Ставрополья

о войне»

В.А.Ащеулов. «Мне не уйти от памяти суровой».…….4 - 6

В. И. Сляднева. «Куда бы мой ни направлялся путь -вовек мне с той дороги не свернуть.» ……………….……………………6 - 8

А. Екимцев. Война врезалась в его память навсегда….8 - 9

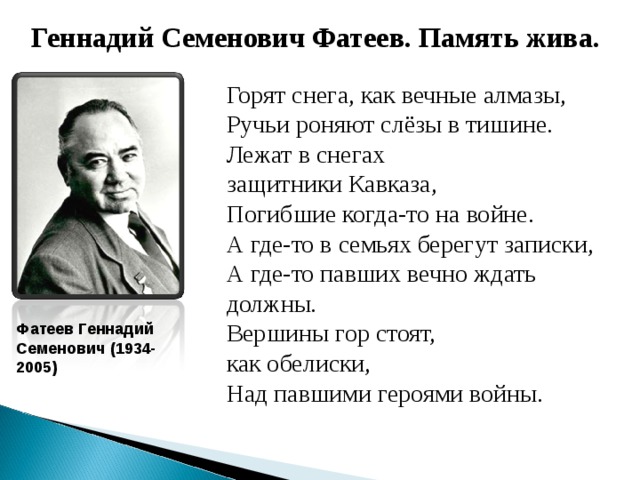

Геннадий Семенович Фатеев. Память жива. …………9 - 10

III. Заключение…………………………………………………..10 - 11

Введение

Военная, патриотическая тема особая, громадная в отечественной литературе. Издавна она волнует русских поэтов, осеняя каким-то непостижимо мощным вдохновением. Великая Отечественная война нашла столь же мощное отражение в поэзии сначала ее непосредственных участников, позже в поэзии следующих поколений.

Тема Великой Отечественной войны занимает значительное место и в творчестве нескольких поколений ставропольских поэтов и писателей. Многие из них прошли войну от начала до конца, другие были совсем детьми и в своих книгах поделились собственными детскими воспоминаниями о тех страшных днях.

Почему я выбрала тему «Память, отлитая в строки: поэты Ставрополья о войне»? Мой выбор обусловлен интересом к вопросам нашей истории, литературы и культуры. Война коснулась всех. И в годы войны вместе со своим народом, со своей страной подвиг совершала и наша литература. Миллионы людей никогда не забудут ту исключительную роль, которую сыграла в их жизни поэзия и проза в пору великих испытаний. Актуальность выбранной темы состоит в том, что меня тревожит общечеловеческая проблема: низкая культура человека, общества, а также недостаточное внимание молодого поколения XXI века к культурному наследию войны. На мой взгляд, всё ещё недостаточно изучено литературное наследие ставропольских писателей. А ведь среди них столько талантливых мастеров художественного слова.

Цель моего исследования – раскрытие актуальности литературного наследия, созданного ставропольскими авторами. Объект исследования – творчество поэтов Ставрополья, которых волнует тема войны. Вся работа была направлена на поиск ответа на вопросы: что сделало жизнь поэтов такой яркой, а вклад их в отечественную литературу столь значительным? Проведя исследовательскую работу, я сделала для себя открытие, что именно малая родина для поэтов была неиссякаемым источником творчества. Талант, которым природа щедро наградила их, помноженный на трудолюбие, позволил поэтам так много сделать для своей малой родины, для Отечества.

Гипотезой исследования служит предположение о том, что литературное наследие, рождённое войной, будет актуально во все времена, так как связано с общечеловеческими ценностями. Для достижения цели исследования были поставлены задачи, связанные с изучением творчества ставропольских поэтов, прошедших дорогами войны, а также поэтов, которые в годы войны были ещё детьми, с художественными особенностями их произведений. Задача состоит также в популяризации, распространении, сохранении культурного наследия войны, созданного нашими земляками.

Методы, которыми я пользовалась при работе с поэтическим текстом, помогли мне найти истоки творчества поэтов, понять, что помогало им создавать пророческие стихи, которые по глубине содержания, по необычной форме, по степени эмоционального воздействия на читателей можно отнести к шедеврам военной лирики. Сделав частичный анализ стихотворений, я попыталась показать, что творчество ставропольских поэтов будет актуально всегда, ведь время не властно над истинно художественными произведениями. Теоретическая значимость исследования заключалась в чтении, изучении, интерпретации поэтических произведений.

Практическая значимость работы состояла в осмыслении художественных особенностей произведений, а также в представлении результатов работы с использованием ИКТ. Результаты исследовательской работы можно использовать как в учебном процессе, так и во внеклассной работе.

«Память, отлитая в строки: поэты Ставрополья о войне».

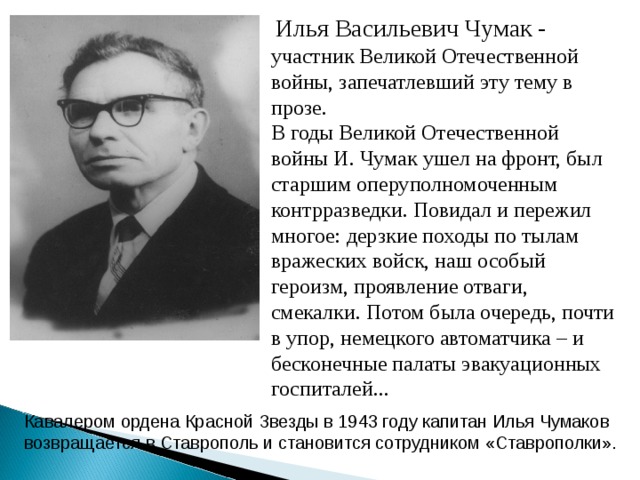

Тема Великой Отечественной войны, Великого подвига нашего народа ярко представлена в творчестве наших земляков, поэтов Ставрополья. Стихи В.А. Ащеулова, И.В. Кашпурова, В.И. Сллядневой, А.Екимцева, Г.С. Фатеева и многих других объединяют темы Родины, героизма народа, памяти, материнской любви, связи поколений, фронта и тыла. Многие из них представляют собой воспоминания о боях, о фронтовой дружбе, о путях-дорогах простого солдата, «труженика войны», о далеком доме, где ждут матери, любимые, о святом долге перед погибшими.

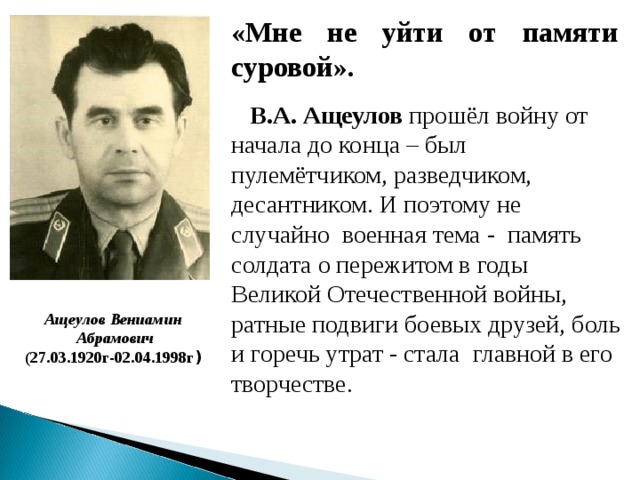

В.А. Ащеулов. «Мне не уйти от памяти суровой».

Вениамин Абрамович Ащеулов Великую Отечественную войну встретил курсантом полковой школы. Боевое крещение получил под Москвой в июле 1941 года. В последующее военное время командовал пулеметным расчетом, разведгруппой, группой десантников на броне. Трижды ранен, награжден двумя орденами Отечественной войны и пятнадцатью медалями.

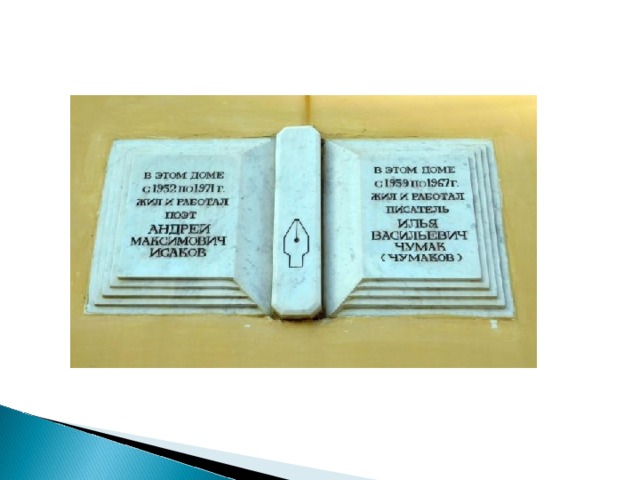

После войны прошел путь от лейтенанта до майора, от литературного сотрудника до редактора дивизионной газеты. В 1964 г. в Хабаровске увидела свет первая книга его стихов «Привал». В 1965 г. В.А.Ащеулов переезжает в Ставрополь. В этом городе изданы основные сборники его стихотворений: «Вы не плачьте, ивы», «Землепроходцы», «Минуты передышки», «Корень жизни», «Жаворонок», «Исходный рубеж», «О, Русь моя!..». В 1985 г. в Москве, в издательстве «Современник» вышла книга В.А. Ащеулова «Прифронтовая полоса». Одна из главных тем поэта – память солдата о пережитом в годы Великой Отечественной войны, о ратных подвигах боевых друзей, о боли и горечи утрат Мастер стиха, он пользовался широкой популярностью у любителей поэзии Ставрополья. Тридцать стихотворений поэта положены на музыку и стали песнями. С 1993 – 1996 гг. В.А.Ащеулов возглавлял Ставропольскую краевую организацию Союза российских писателей. Скончался В.А.Ащеулов 2 апреля 1998 г.

Будущий поэт прошёл войну от начала до конца – был пулемётчиком, разведчиком, десантником. И поэтому не случайно военная тема - память солдата о пережитом в годы Великой Отечественной войны, ратные подвиги боевых друзей, боль и горечь утрат - стала главной в его творчестве. В стихотворении «Тишина» В. Ащеулов пишет:

Мне, солдату, особых усилий не надо,

Чтобы в памяти вновь громыхала война.

Лишь закрою глаза - и в душе канонада

И в ушах, оттого, что оглох, тишина.

После главной Победы Вениамин Абрамович работал военным журналистом, продолжал писать стихи. По его собственному признанию, ему очень «хотелось напомнить новому поколению воинов об их священном долге - чтить память павших и никогда не забывать о том, во имя чего их боевые предшественники отдали свои жизни.

Каким бы ни предался я мечтам,

Мне не уйти от памяти суровой.

Былое неотступно по пятам

За мной шагает в зареве багровом.

Стихотворение Ащеулова Вениамина «Перед боем друзья неизменно прощаются» о боевом братстве и товариществе, о гибели друзей, об ответственности оставшихся в живых перед павшими в бою, о той тяжёлой вине всех живых. Лирический герой глубоко переживает смерть друзей, чувствует ответственность перед памятью погибших в бою.

Читаешь это стихотворение и понимаешь, как оно перекликается со ставшими классикой стихотворениями К.Симонова «Смерть друга» и В. Высоцкого «Он не вернулся из боя». Лирический герой Симонова также глубоко переживает смерть друга : «Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает» и считает своим долгом сохранить в памяти и своей душе всё то, что объединяло товарищей:

Упрямство, гнев его, терпенье —

Ты все себе в наследство взял,

Двойного слуха ты и зренья

Пожизненным владельцем стал…

И кто-то, кто тебя не видел,

Из третьих рук твой груз возьмет,

За мертвых мстя и ненавидя,

Его к победе донесет…

Так заканчивает Симонов своё произведение.

Лирический герой стихотворения В.Высоцкого не может смириться с потерей друга:

То, что пусто теперь, не про то разговор:

Вдруг заметил я - нас было двое...

Для меня словно ветром задуло костер,

Когда он не вернулся из боя…

Нам и места в землянке хватало вполне,

Нам и время текло для обоих,

Все теперь – одному. Только кажется мне,

Это я не вернулся из боя.

Та же ситуация, та же простота и высокий накал чувств и переживаний отличают поэта и патриота В. Ащеулова:

Скорбный запах листвы

Надмогильных берёз

В домик друга я

Ранней весною занёс.

Усадили за стол.

Подносили вина.

А в душе, как волна,

Поднималась вина -

Той вины тяжелее

Не знал я на свете.

За погибших в бою

Все живые в ответе.

А друзья по окопу,

Друзья по войне

За погибших в бою

Отвечают вдвойне.

Одна простая мысль объединяет эти стихотворения: друзья, оставшиеся на тех дорогах, не забываются. Они не канули в неизвестность — они твёрдым шагом вошли в бессмертие — в вечность с чистой совестью и душой. Они стали частью нашей общечеловеческой памяти, героями стихотворений.

В. И. Сляднева. «Куда бы мой ни направлялся путь -вовек мне с той дороги не свернуть».

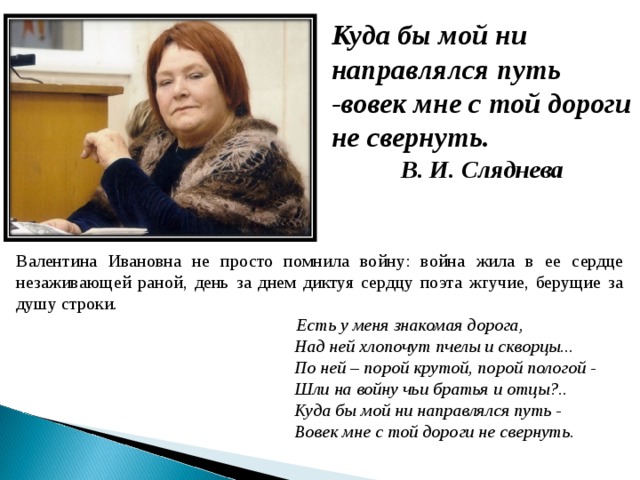

Валентина Ивановна Сляднева - русский поэт, прозаик, автор ряда поэтических и прозаических сборников, член Союза писателей СССР и России. Её имя хорошо известно не только на Ставрополье, но и за его пределами. Валентина Ивановна активно участвовала в литературной и общественно-политической жизни, пользовалась большим авторитетом у коллег по перу и среди многих земляков. Искренне гордилась своей малой родиной - Ставропольем.

Поколение Валентины Слядневой – дети войны, на чью долю выпали свое свое страдание, свои утраты. Голодное детство на фоне разрушенных хат – такое не придумаешь никаким самым богатым воображением, оно выковывается в строки только биением собственного сердца, диктуется только прочувствованными мгновениями.

Живым человеческим взором не уставала оглядываться на войну поэт Валентина Сляднева. Ей, рожденной в военное время, было судьбой и природой дано особое отношение к понятиям Родины, патриотизма, верности, памяти. Особенно памяти – трепетной, острой, непреходящей. Называвшая себя пронзительно точно – «огненного времени птенец», Валентина Ивановна, кажется, не просто помнила войну: война жила в ее сердце незаживающей раной, день за днем диктуя сердцу поэта жгучие, берущие за душу строки.

Есть у меня знакомая дорога,

Над ней хлопочут пчелы и скворцы...

По ней – порой крутой, порой пологой -

Шли на войну чьи братья и отцы?..

…Куда бы мой ни направлялся путь -

Вовек мне с той дороги не свернуть.

С какой невыразимой болью повествует В. Сляднева в своём стихотворении «На войну шли парни…» о начале той страшной войны, куда уходили «парни – парни хоть куда», о том, как «сиротели деревеньки, города». Вся природа словно противилась таким лишениям, предчувствуя неминуемую беду, горечь потерь и утрат:

Лес шумел, играло лето на дуде,

Птичьи трели затихали – ой – везде!

И покосы выгорали тут и там,

И густой туман клубился по следам.

В стихотворении нет горьких слов похоронка, смерть. В. Сляднева заменяет их описательными оборотами, метафорами, придавая стихотворению ещё большую стройность и выразительность:

Парни шли и шли, да все в один конец!

По следам скакал назад невидимый гонец.

И все весточки последние он вез.

На их месте колосились рожь, овес.

И курчавились березки дальних лет -

Не свидетели – участницы побед...

А в стихотворении «Не спрашивай, сынок…» поэтесса использует необычный диалог. Её собеседник – сын, родившийся в мирное время, желающий знать всё о том, какой была война. Горькую правду, которую никто не вправе скрывать, узнаёт он: живым свидетелем выступает бабушка, ослепшая от слёз, потерявшая сыновей и дочерей, от которых остались только награды. Повтор ключевой фразы «не спрашивай, сынок, какой была война!» усиливает эмоциональную напряжённость, ведь говорить о войне всё ещё больно, трудно. А молчать о ней нельзя: самые тяжёлые военные годы не должны забывать, чтобы никогда вражеские сапоги не осквернили родную землю. Война для поэта – это и холод, и седина сыновей и дочерей, которые верой и правдой служили России.

Не спрашивай, сынок, какой была война!

У бабушки своей возьми ты ордена.

С тех пор как военком их в дом принес,

Она слепа, слепа она от слез!

Не спрашивай, сынок, какой была война!

Зима России – это холод, седина

И сыновей ее, и дочерей,

Которые и верою, и правдою,

И честью всей

Служили только ей!

Не спрашивай, сынок, Какой была война...

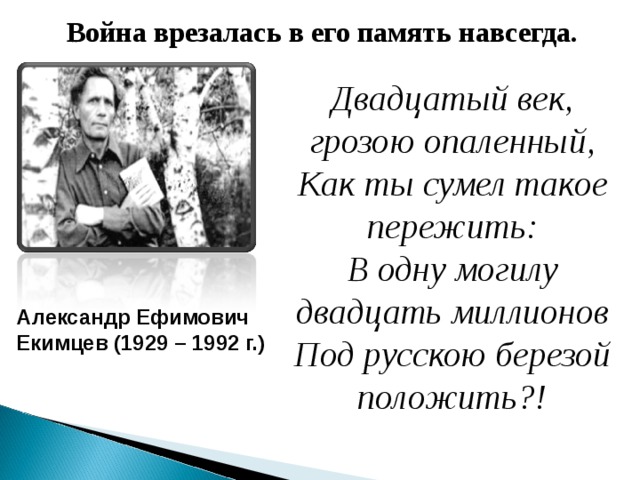

3. А. Екимцев. Война врезалась в его память навсегда.

А. Екимцев ребёнком пережил Великую Отечественную войну. Она врезалась в его память навсегда. Впечатления военного времени нашли отражение в его стихах и поэмах о войне («Брянский лес», «Фронт под облаками», «Кавказ в 1942 году», «Города – герои») , основой содержания которых является мысль о страданиях тех, кто по сути своей должен радоваться и радовать других, о страданиях природы и детей. Лиризм военных стихов Екимцева основан на общечеловеческих чувствах, на синтезе печали и света, скорби и жизнеутверждения.

В стихотворении «Испытание» поэт обращается к 20 веку, сумевшему пережить страшное испытание – войну.

Двадцатый век, грозою опаленный,

Как ты сумел такое пережить:

В одну могилу двадцать миллионов

Под русскою березой положить?!

Достаточно короткое стихотворение, состоящее из 4 строк, поражает силой и глубиной эмоционального напряжения. Под символом России, русской берёзкой, навеки нашли покой – одну могилу - 20 миллионов. В стихотворении звучит и вопрос, как можно такое пережить, и протест против войны.

В другом произведении «У безымянной высоты» и печаль, и скорбь о погибших в бою, и жизнеутверждение, и вечная память, ведь к обелиску приносят цветы, над которыми золотятся пчёлы.

У безымянной высоты

Скупая надпись: «Здесь сражались»…

У безымянной высоты

На влажном мраморе лежали

Лесные свежие цветы.

Их принесли поля и долы.

И, совершая свой полет,

Над ними золотились пчелы

И брали сладко-горький мед!

……………………………………….

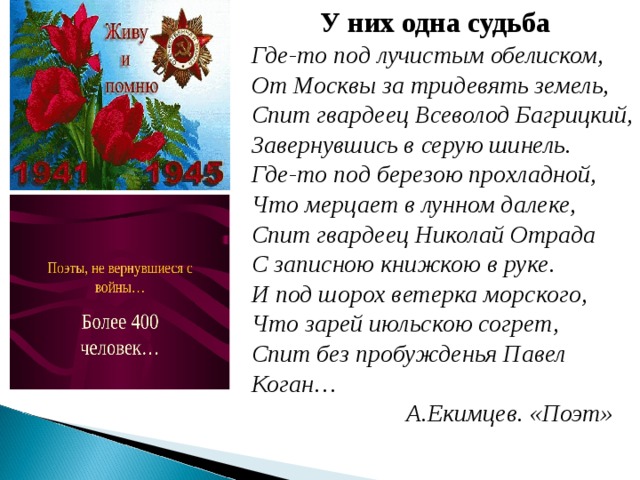

Где-то под лучистым обелиском,

От Москвы за тридевять земель,

Спит гвардеец Всеволод Багрицкий,

Завернувшись в серую шинель.

Эти строки также принадлежат перу ставропольского поэта А. Екимцева, а стихотворение называется «Поэт». В нём автор вспоминает поэтов, не вернувшихся с войны: Всеволода Багрицкого, Николая Отраду, Павла Когана. Горькое сожаление, глубокая скорбь пронизывает всё стихотворение и волнует нас, читателей.

4.Геннадий Семенович Фатеев. Память жива.

Геннадий Семенович Фатеев - известный ставропольский поэт и писатель. Его перу принадлежат стихи и проза, основная тема которых – родное Ставрополье, его история и люди, судьба Кавказа, вера в светлое будущее России. «Поэтическая мысль поэта – живая, образная, критическая. Он зрелый певец родного края, певец жизни простой, обыденной, без излишнего пафоса…», – писали о Геннадии Фатееве критики. И всегда с душой, всегда просто и искренне создавал он свои стихи.

Чтут его произведения и ветераны Великой Отечественной войны. Многие из них удивлялись, что такие правдоподобные, пронизанные горечью и отвагой стихи, рассказы и повести о войне написал человек, которому в 45-м было всего 11 лет.

Никого не может оставить равнодушным стихотворение Фатеева «Защитникам Кавказа». Уже начало стихотворения настраивает нас, читателей, своим лирическим звучанием на грустное, полное скорби настроение:

Горят снега, как вечные алмазы,

Ручьи роняют слёзы в тишине.

Лежат в снегах

защитники Кавказа,

Погибшие когда-то на войне.

Нельзя не заметить обилие средств выразительности: олицетворений, метафор, сравнений. Например: «снега, как алмазы», «ручьи роняют слёзы», «вершины гор стоят, как обелиски», «от тишины оглохли, не от залпов». Защитников Кавказа, среди которых и грузины, и белорусы, и москвичи, поэт называет павшими, погибшими, навечно оставшимися лежать в снегах.

А где-то в семьях берегут записки,

А где-то павших вечно ждать должны.

Вершины гор стоят,

как обелиски,

Над павшими героями войны

Стихотворение отличается необычайной искренностью, стройностью, простотой. Раскрывая тему смерти и бессмертия, поэт отдаёт дань памяти погибшим героям войны.

В стихотворении «Треугольные письма» лирический герой трогательно, нежно, бережно относится к военным письмам, называет их белыми стаями, старыми треугольниками, большой святыней – завещаньем отцов:

Писем белые стаи

Прилетали на Русь.

Их, волнуясь, читали,

Знали их наизусть.

Эти письма поныне

Не теряют, не жгут.

Как большую святыню,

Сыновьям берегут.

……………………..

…Изо всех мемуаров

О минувших годах

Треугольникам старым

Предпочтенье отдам.

Пусть их чаще читают

Роты юных бойцов.

Пусть те письма считают

Завещаньем отцов.

III. Заключение

Что же объединяет произведения поэтов разных поколений? Я думаю, любовь к Родине, гордость за наш народ, сумевший выстоять и победить в этой страшной войне, а также память о том, какой ценой досталась победа.

Многие из них представляют собой воспоминания о боях, о фронтовой дружбе, о путях-дорогах простого солдата, «труженика войны», о далеком доме, где ждут матери, любимые. Часто такие произведения перерастают в философские размышления о вечных ценностях, о свободе, патриотизме, верности, любви.

Родина, война, смерть и бессмертие, ненависть к врагу, боевое братство и товарищество, любовь и верность, мечта о победе, раздумье о судьбе народа– вот основные мотивы как поэзии военных лет, так и произведений, созданных в более позднее время.

Тема Великой Отечественной войны в литературе Ставрополья представлена широко и многогранно. Все произведения о войне подчеркивают связь времен и поколений, их соотнесённость с настоящим, мысли о будущем. Преемственность героических и патриотических традиций ярче высвечивает проблему памяти. Произведения писателей помогают нам осмыслить историю нашей страны, связь человека с родной природой.

Я горжусь тем, что есть у нас, на Ставрополье, поэты, которые могут выразить наши глубоко хранимые святые сопереживания. Мы же сегодня, перечитывая их строки, все яснее видим то «огненное время» - время тяжких страданий народных и время величайшей Победы. Стихи о войне, героике, патриотизме, святой памяти особенно выразительны, проникновенны. Они дороги нам, потому что и сегодня, и завтра, и на много лет вперед стихи ставропольских поэтов будут трогать самые сокровенные струны народной души. И с большой уверенностью я могу сказать, что произведения ставропольских поэтов своеобразны и интересны, так как отличаются лирической взволнованностью, простотой формы, задушевностью, искренностью.

И самое главное, в них живет ПАМЯТЬ о том страшном времени, которое называется война, о героическом подвиге народа. А мы знаем, что без прошлого нет настоящего. Пока мы помним, живы мы, наши родные, наша страна, наше любимое Ставрополье.

Список использованной литературы

Г.М. Гогоберидзе, «Литературное краеведение Ставрополья», Ставрополь 2001г.

В.И.Сидоров, В.Б.Иванова, «Литература Ставрополья», Ставрополь 2003г.

Подвиг народный. Сборник стихов к 60-летию Победы. Культурный фонд «Южная провинция». Ставрополь, 2005 г.

Сборник «45-я параллель» № 14 (110) от 11 мая 2009 г.

Наталья БЫКОВА. В.И.Сляднева

Наталия Фатеева «Геннадий Фатеев – певец родного края», 8 мая 2009 года

12