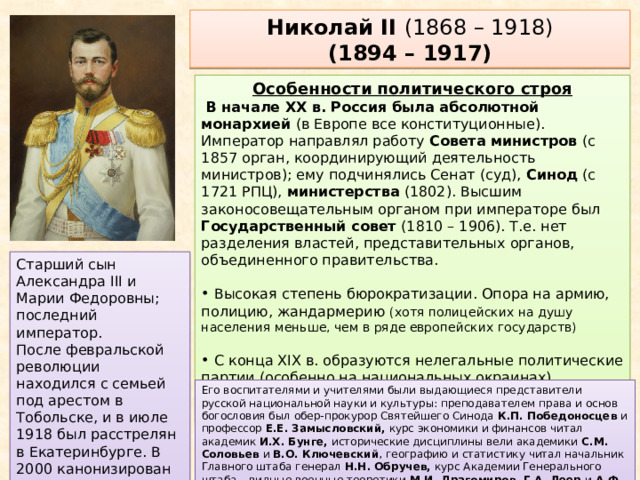

Николай II

Николай II (1868 – 1918)

(1894 – 1917)

Особенности политического строя

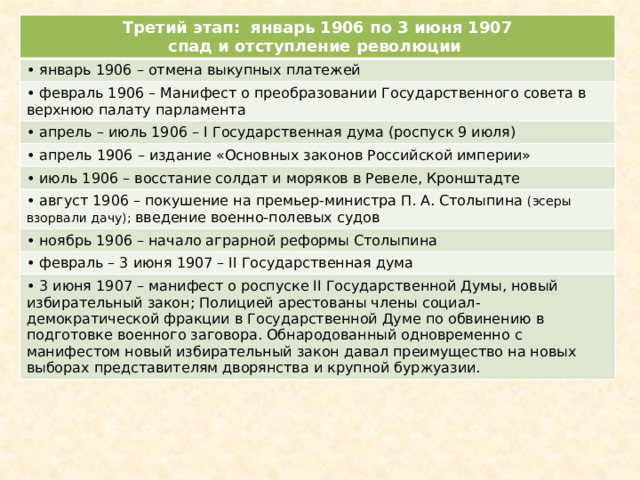

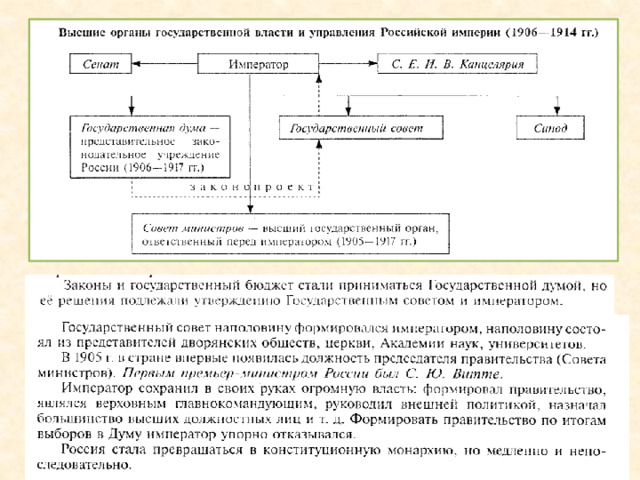

В начале ХХ в. Россия была абсолютной монархией (в Европе все конституционные). Император направлял работу Совета министров (с 1857 орган, координирующий деятельность министров); ему подчинялись Сенат (суд), Синод (с 1721 РПЦ), министерства (1802). Высшим законосовещательным органом при императоре был Государственный совет (1810 – 1906). Т.е. нет разделения властей, представительных органов, объединенного правительства.

- Высокая степень бюрократизации. Опора на армию, полицию, жандармерию (хотя полицейских на душу населения меньше, чем в ряде европейских государств)

- С конца XIX в. образуются нелегальные политические партии (особенно на национальных окраинах). Легально действовали неполитические объединения, за деятельностью которых наблюдала полиция.

Старший сын Александра III и Марии Федоровны; последний император.

После февральской революции находился с семьей под арестом в Тобольске, и в июле 1918 был расстрелян в Екатеринбурге. В 2000 канонизирован РПЦ.

Противоречивые оценки личности и деятельности.

Его воспитателями и учителями были выдающиеся представители русской национальной науки и культуры: преподавателем права и основ богословия был обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и профессор Е.Е. Замысловский, курс экономики и финансов читал академик И.Х. Бунге, исторические дисциплины вели академики С.М. Соловьев и В.О. Ключевский , географию и статистику читал начальник Главного штаба генерал Н.Н. Обручев, курс Академии Генерального штаба – видные военные теоретики М.И. Драгомиров, Г.А. Леер и А.Ф. Редигер.

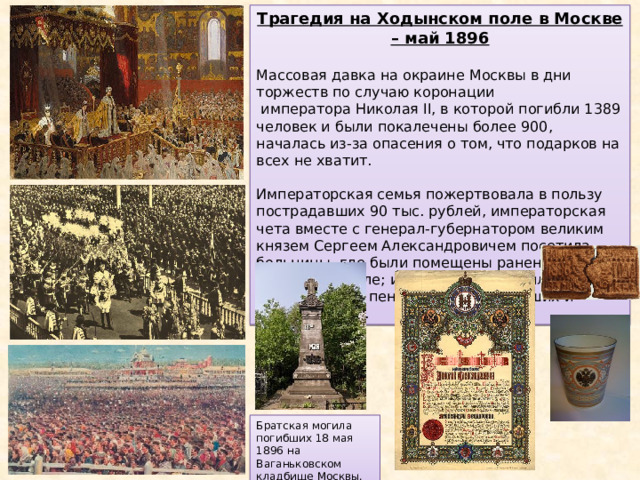

Трагедия на Ходынском поле в Москве – май 1896

Массовая давка на окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации императора Николая II, в которой погибли 1389 человек и были покалечены более 900, началась из-за опасения о том, что подарков на всех не хватит.

Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тыс. рублей, императорская чета вместе с генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем посетила больницы, где были помещены раненые на Ходынском поле; император назначил персональные пенсии семьям погибших и покалеченных.

Братская могила погибших 18 мая 1896 на Ваганьковском кладбище Москвы.

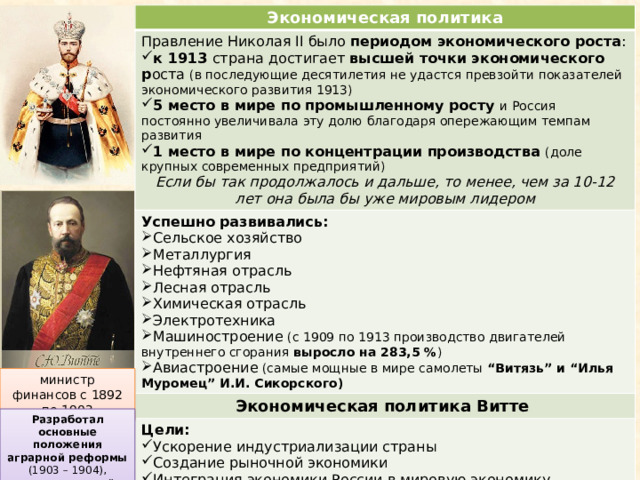

Экономическая политика

Правление Николая II было периодом экономического роста :

- к 1913 страна достигает высшей точки экономического р оста (в последующие десятилетия не удастся превзойти показателей экономического развития 1913)

- 5 место в мире по промышленному росту и Россия постоянно увеличивала эту долю благодаря опережающим темпам развития

- 1 место в мире по концентрации производства (доле крупных современных предприятий)

Успешно развивались:

Если бы так продолжалось и дальше, то менее, чем за 10-12 лет она была бы уже мировым лидером

- Сельское хозяйство

- Металлургия

- Нефтяная отрасль

- Лесная отрасль

- Химическая отрасль

- Электротехника

- Машиностроение (с 1909 по 1913 производство двигателей внутреннего сгорания выросло на 283,5 % )

- Авиастроение (самые мощные в мире самолеты “Витязь” и “Илья Муромец” И.И. Сикорского)

Экономическая политика Витте

Цели:

- Ускорение индустриализации страны

- Создание рыночной экономики

- Интеграция экономики России в мировую экономику

министр финансов с 1892 по 1903

Разработал основные положения аграрной реформы (1903 – 1904), осуществленной Столыпиным

Экономическая политика

Экономическая политика Витте

Экономическая политика:

- Ускорение железнодорожного строительства

- Активное вмешательство государства в финансово-экономическую жизнь страны (покровительство промышленности, выдача денежных кредитов)

- Привлечение иностранных капиталов

- Финансовая реформа

Финансовая реформа:

- увеличены косвенные налоги (1895 введение монополии государства на торговлю спиртными напитками, увеличило доходы казны, в 1914 казенные продажи спиртного были закрыты), но при этом налоги в империи были существенно ниже, чем в других странах

- 1891 – новый таможенный тариф (политика протекционизма , повышены таможенные пошлины, поощряло развитие тяжелое промышленности, в результате почти полный отказ от импорта металлов)

- 1897 – золотое обеспечение рубля , повысившее конвертируемость и платежеспособность рубля (золотой запас России более чем на 100 % покрывал бумажные деньги, тогда как у Германии и Австро-Венгрии, золотое покрытие составляло лишь около 50 %)

министр финансов с 1892 по 1903

Разработал основные положения аграрной реформы (1903 – 1904), осуществленной Столыпиным

Министры внутренних дел

Национальная политика

Процесс модернизации страны требовал единообразия в административном, правовом и социальном устройстве всех территорий России, введения единого языка и образовательных стандартов.

- В Финляндии (ограничения автономии) в 1899 был издан манифест, который дал императору право издавать законы для Финляндии без согласия ее сейма (ограничения сейма); в 1901 национальные воинские части был расформированы, а финны должны были служить в русской армии. Делопроизводство в государственных учреждениях Финляндии должно было вестись только на русском языке. Сейм Финляндии отказался одобрить эти законы, а финские чиновники объявили им бойкот. В 1903 генерал-губернатору Финляндии были даны чрезвычайные полномочия. Это значительно обострило политическую обстановку в регионе. Финская территория превратилась в базу революционных групп, где террористы готовили свои покушения, а революционеры и либералы проводили съезды и конференции.

- В 1903 произошли волнения среди армянского населения (указ о передаче имущества армяно-григорианской церкви в ведение властей, т.к. часть доходов, по мнению полиции, использовалась для поддержки армянских национально-революционных организаций; армянское население восприняло этот указ как посягательство на национальные ценности и религиозные традиции).

- Восстановление черты оседлости для евреев (можно проживать только в западных губерниях), ограничения численности евреев в учебных заведениях. Еврейская молодежь активно пополняла ряды революционных организаций, нередко занимала в них руководящие посты. В то же время в стране наблюдался значительный рост экономического влияния еврейского капитала. Все это вызывало усиление антисемитских настроений, нередко приводивших к погромам (первый крупный еврейский погром произошел в апреле 1903 в Кишиневе, затем был в Гомеле).

Горемыкин

1895 – 1899

Сипягин

1900 – 1902

Плеве

1902 – 1904

Убит эсерами

Святополк-Мирский

1904 – 1905

Политика в отношении рабочих

- расширение фабричного законодательства: в 1897 был принят закон об ограничении рабочего дня 11,5 часами;

- расширены права фабричной инспекции , призванной следить за нарушением законов предпринимателями, гасить возможные причины забастовок;

- в 1903 был принят закон о компенсациях фабрикантами рабочим, получившим травму на производстве; рабочим было разрешено выбирать фабричных старост , следивших за соблюдением предпринимателем условий найма.

- Политика «полицейского социализма»: создание легальных рабочих организаций под наблюдением полиции и направлять рабочее движение исключительно к борьбе за экономические интересы («зубатовщина »), своевременно улучшая положение рабочих. Цель состояла в том, чтобы отвлечь пролетариат от антиправительственной борьбы. На некоторое время часть рабочих увлеклась идеей сотрудничества с властями и начала участвовать в «зубатовских» организациях, названных по имени их инициатора, начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова, но это вызвало сопротивление фабрикантов, решивших, что полиция натравливает на них трудящихся (под их давлением «профсоюзы» распущены), и недоверие самих рабочих, которым надоело ждать обещанных реформ; социал-демократы осознали опасность, исходящую от зубатовского движения, и стали бороться с ним: зубатовское движение получило определение «провокации», в результате и массы рабочих отшатнулись от нового Общества.

Булыгин

Январь – октябрь 1905

Столыпин

1906 – 1911

С.В. Зубатов

После убийства Плеве в 1904 новым министром внутренних дел был назначен Святополк-Мирский, либерал.

В конце 1904 в записке императору он предложил план государственного переустройства:

- включить в Государственный совет выборных от земств и дум,

- расширить круг избирателей и распространить земства на всю территорию России.

- Предполагалось постепенно уравнять крестьян в правах с другими сословиями и улучшить положение старообрядцев и инородцев.

Николай II в декабре 1904 издал указ о скорых преобразованиях.

В конце 1904 года в стране обострилась политическая борьба. Провозглашенный правительством П. Д. Святополк-Мирского курс на доверие к обществу привел к активизации деятельности оппозиции (либеральный «Союза освобождения» предложил Г. Гапону возглавляющему «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» выступить с петицией политического содержания).

П. Д. Святополк-Мирский

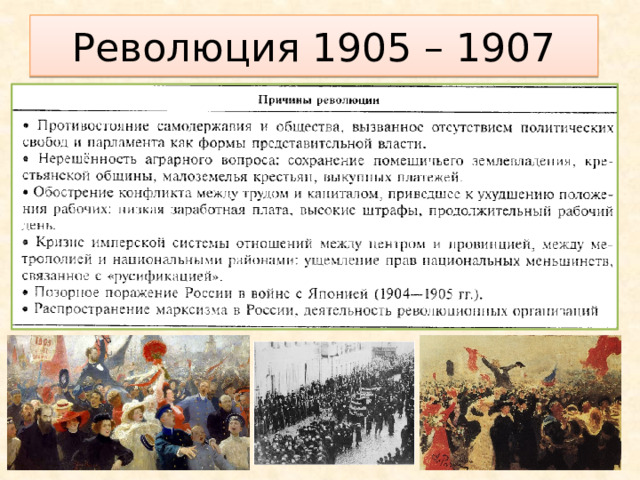

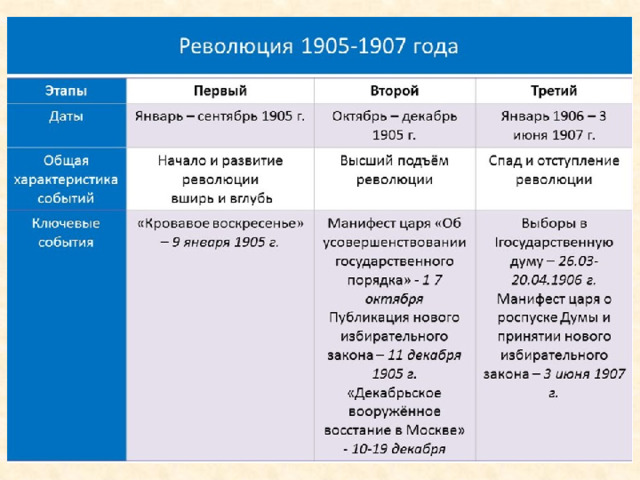

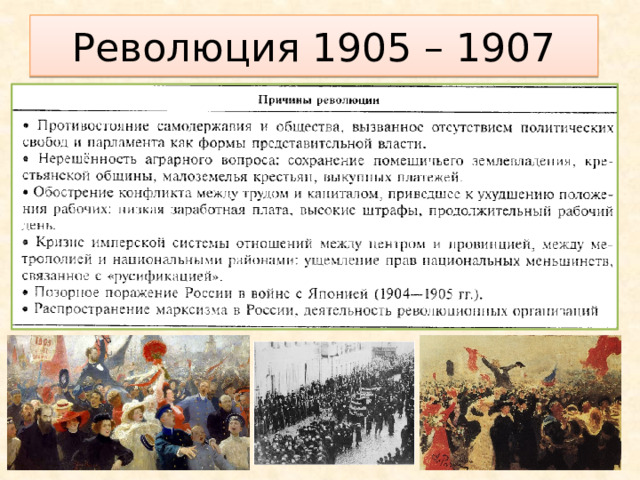

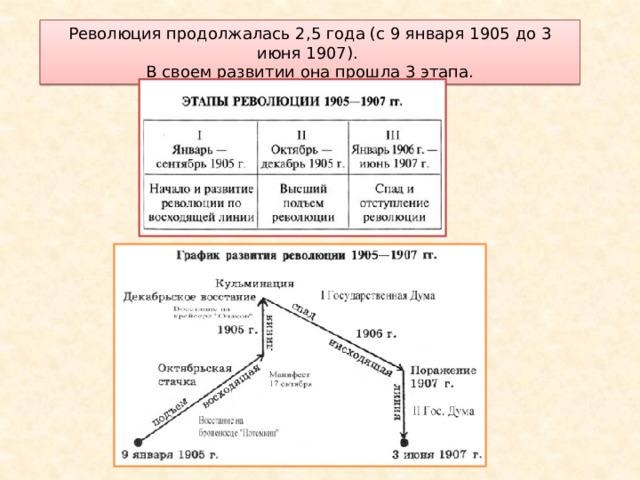

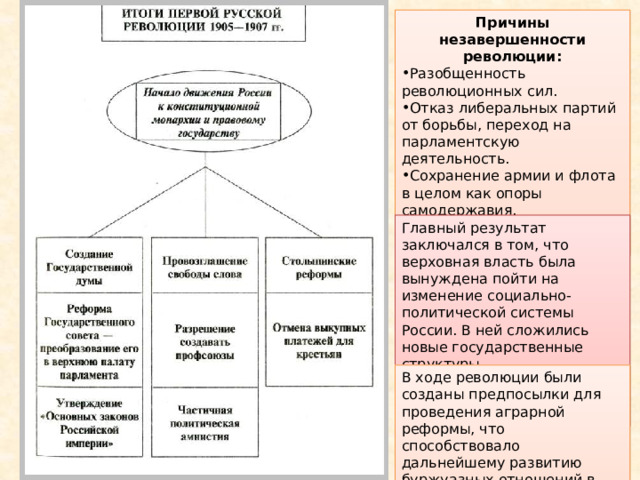

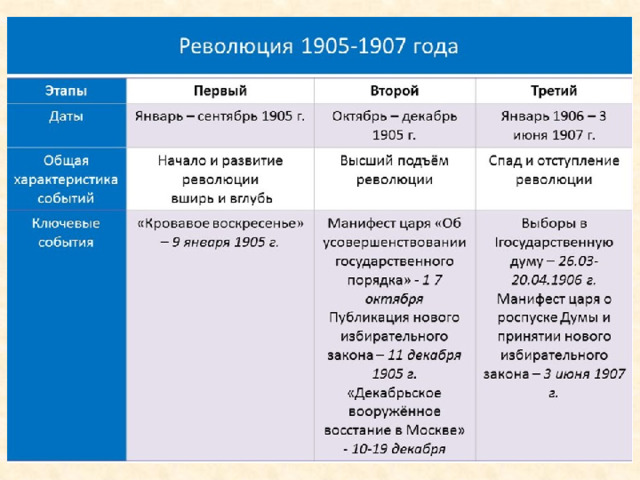

Революция 1905 – 1907

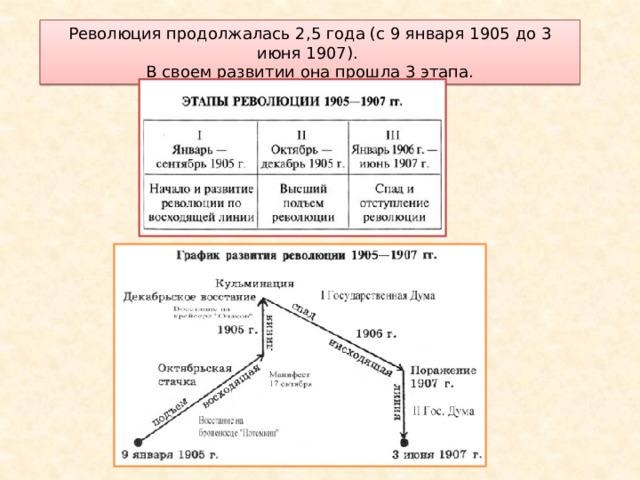

Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 до 3 июня 1907).

В своем развитии она прошла 3 этапа.

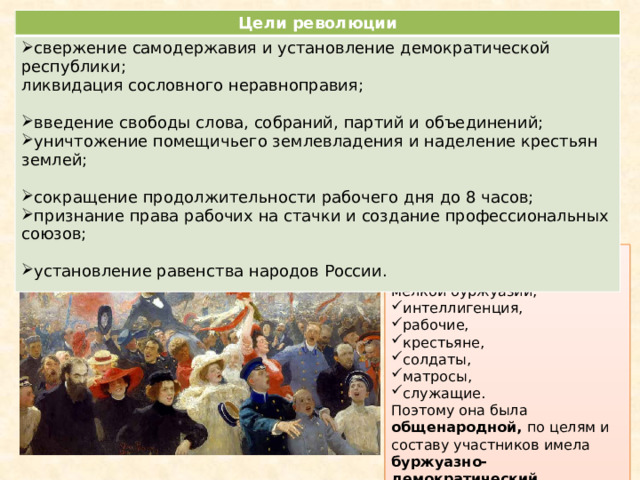

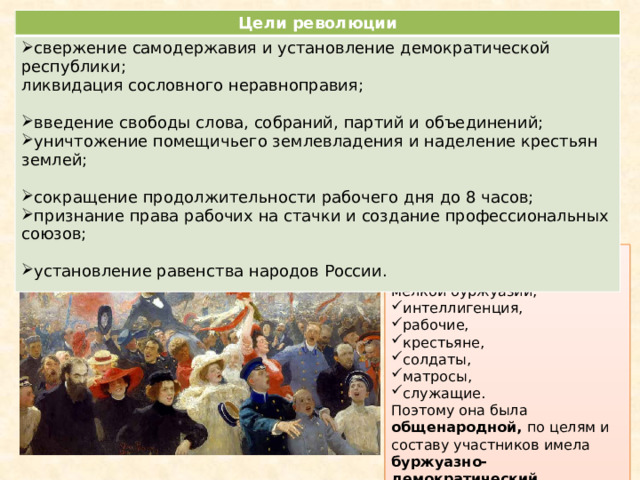

Цели революции

- свержение самодержавия и установление демократической республики; ликвидация сословного неравноправия;

- введение свободы слова, собраний, партий и объединений;

- уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей;

- сокращение продолжительности рабочего дня до 8 часов;

- признание права рабочих на стачки и создание профессиональных союзов;

- установление равенства народов России.

В революции участвовали:

- большая часть средней и мелкой буржуазии,

- интеллигенция,

- рабочие,

- крестьяне,

- солдаты,

- матросы,

- служащие.

Поэтому она была общенародной, по целям и составу участников имела буржуазно-демократический характер.

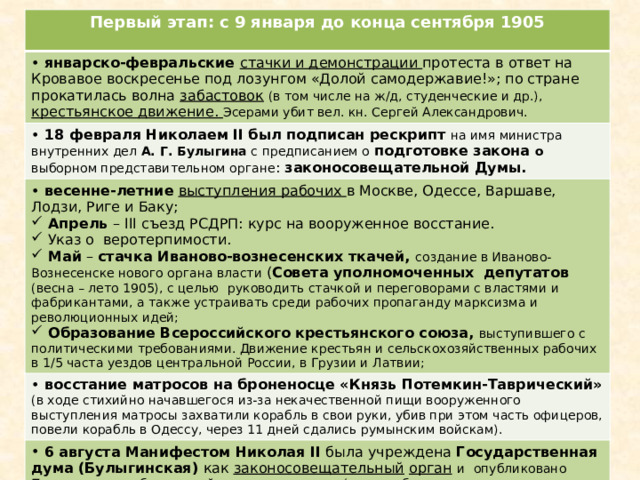

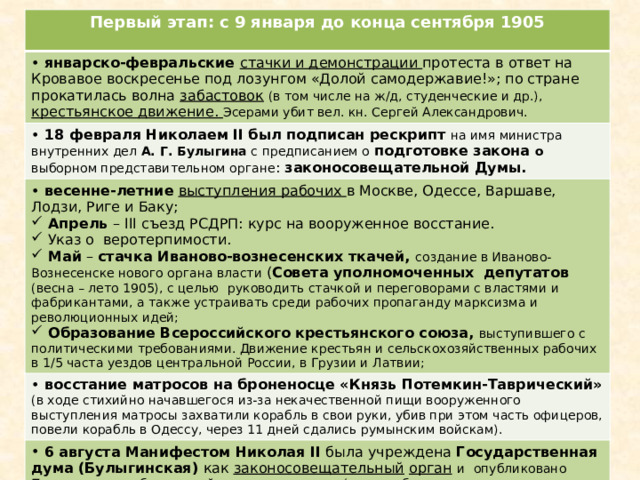

Прологом революции явились события в Петербурге:

- всеобщая стачка (из-за несправедливого увольнения 4 рабочих началась забастовка рабочих Путиловского завода 3 января, 7 и 8 января забастовка перекинулась на все предприятия города и обратилась во всеобщую) и

- Кровавое воскресенье : 9 января были расстреляны рабочие, шедшие к царю с петицией (она была составлена участниками «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» под руководством Г. Гапона).

Петиция содержала просьбу рабочих об улучшении их материального положения и политические требования — созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, равного и тайного голосования, введение демократических свобод, ответственности министров перед народом.

При приближении колонн к воинским заставам офицеры требовали от рабочих остановиться, однако те продолжали двигаться вперед. Чтобы предотвратить доступ 150-тысячной толпы в центре города Зимнему дворцу, войска были вынуждены произвести ружейные залпы. В ответ рабочие стали браться за оружие и строить баррикады. Разгон безоружного шествия рабочих произвёл шокирующее впечатление на общество. Традиционная вера рабочих масс в царя пошатнулась, а влияние революционных партий стало расти. Численность партийных рядов быстро пополнялась. Приобрел популярность лозунг «Долой самодержавие! ». Вскоре после событий 9 января министр Святополк-Мирский был отправлен в отставку и заменен Булыгиным; была учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-губернатора, на которую 10 января был назначен генерал Д. Ф. Трепов.

Г. Гапон и И. А. Фуллон в «Собрании русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»

Бастующие рабочие у ворот Путиловского завода. Январь 1905.

Жупел революции. Рисунок Б. Кустодиева

Первый этап: с 9 января до конца сентября 1905

- январско-февральские стачки и демонстрации протеста в ответ на Кровавое воскресенье под лозунгом «Долой самодержавие!»; по стране прокатилась волна забастовок (в том числе на ж/д, студенческие и др.), крестьянское движение. Эсерами убит вел. кн. Сергей Александрович.

- 18 февраля Николаем II был подписан рескрипт на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина с предписанием о подготовке закона о выборном представительном органе : законосовещательной Думы.

- весенне-летние выступления рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Лодзи, Риге и Баку;

- восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» (в ходе стихийно начавшегося из-за некачественной пищи вооруженного выступления матросы захватили корабль в свои руки, убив при этом часть офицеров, повели корабль в Одессу, через 11 дней сдались румынским войскам).

- Апрель – III съезд РСДРП: курс на вооруженное восстание.

- Указ о веротерпимости.

- Май – стачка Иваново-вознесенских ткачей, создание в Иваново-Вознесенске нового органа власти ( Совета уполномоченных депутатов (весна – лето 1905), с целью руководить стачкой и переговорами с властями и фабрикантами, а также устраивать среди рабочих пропаганду марксизма и революционных идей;

- Образование Всероссийского крестьянского союза, выступившего с политическими требованиями. Движение крестьян и сельскохозяйственных рабочих в 1/5 часта уездов центральной России, в Грузии и Латвии;

- 6 августа Манифестом Николая II была учреждена Государственная дума (Булыгинская) как законосовещательный орган и опубликовано Положение о выборах с тайным голосованием ( ни всеобщими, ни прямыми, ни равными). Организация выборов в Госдуму возлагалась на министра внутренних дел Булыгина.

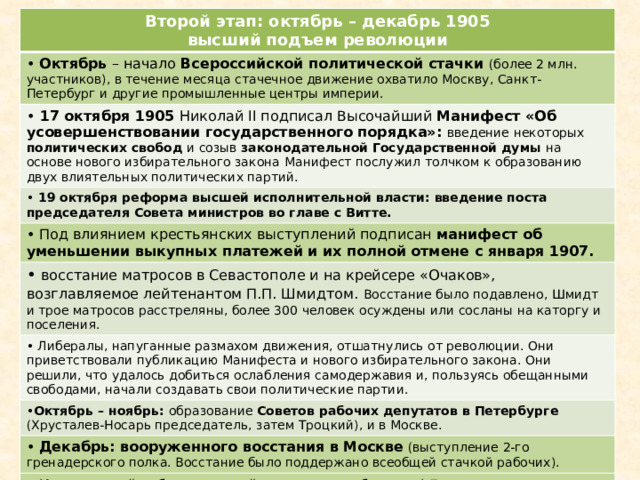

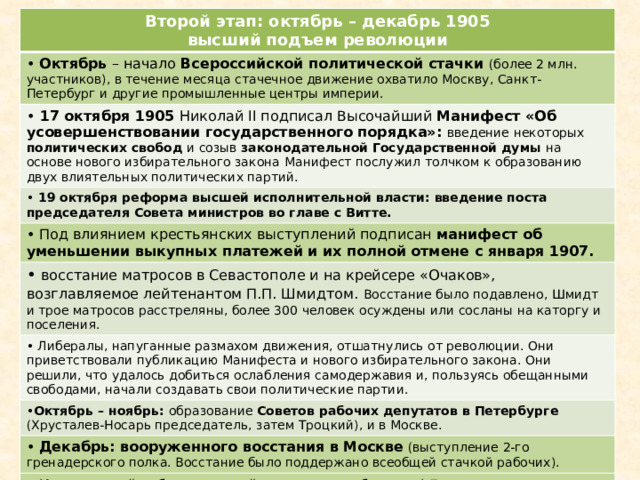

Второй этап: октябрь – декабрь 1905

- Октябрь – начало Всероссийской политической стачки (более 2 млн. участников), в течение месяца стачечное движение охватило Москву, Санкт-Петербург и другие промышленные центры империи.

высший подъем революции

- 17 октября 1905 Николай II подписал Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»: введение некоторых политических свобод и созыв законодательной Государственной думы на основе нового избирательного закона Манифест послужил толчком к образованию двух влиятельных политических партий.

- 19 октября реформа высшей исполнительной власти: введение поста председателя Совета министров во главе с Витте.

- Под влиянием крестьянских выступлений подписан манифест об уменьшении выкупных платежей и их полной отмене с января 1907.

- восстание матросов в Севастополе и на крейсере «Очаков», возглавляемое лейтенантом П.П. Шмидтом. Восстание было подавлено, Шмидт и трое матросов расстреляны, более 300 человек осуждены или сосланы на каторгу и поселения.

- Либералы, напуганные размахом движения, отшатнулись от революции. Они приветствовали публикацию Манифеста и нового избирательного закона. Они решили, что удалось добиться ослабления самодержавия и, пользуясь обещанными свободами, начали создавать свои политические партии.

- Октябрь – ноябрь: образование Советов рабочих депутатов в Петербурге (Хрусталев-Носарь председатель, затем Троцкий), и в Москве.

- Декабрь: вооруженного восстания в Москве (выступление 2-го гренадерского полка. Восстание было поддержано всеобщей стачкой рабочих).

- Издан новый избирательный закон для выборов в I Государственную думу, разработанный С.Ю. Витте.

- Выборы в нее были не всеобщими (в них не участвовали батраки, женщины, солдаты, матросы, учащиеся и рабочие, занятые на мелких предприятиях).

- Каждое сословие имело свои нормы представительства : голос 1 помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 25 голосам рабочих.

- Исход выборов определялся соотношением числа выборщиков. Правительство еще рассчитывало на монархическую приверженность и Думские иллюзии крестьян, поэтому для них была установлена относительно высокая норма представительства.

- Выборы были не прямые: для крестьян — четырехстепенные, для рабочих — трехстепенные, для дворян и буржуазии — двухстепенные.

- Был введен возрастной (25 лет) и для горожан высокий имущественный ценз, чтобы обеспечить на выборах преимущество крупной буржуазии.

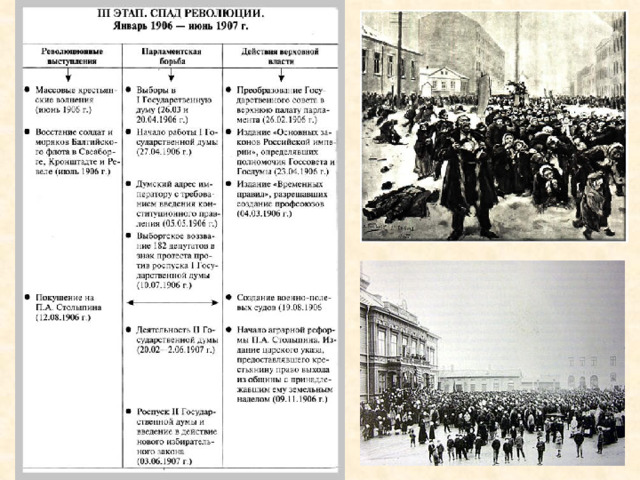

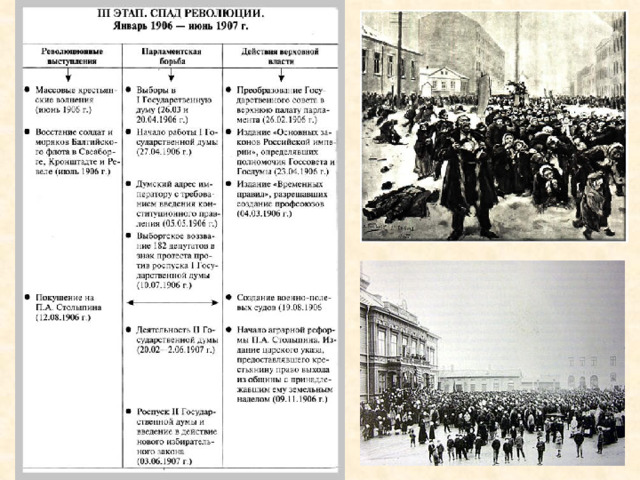

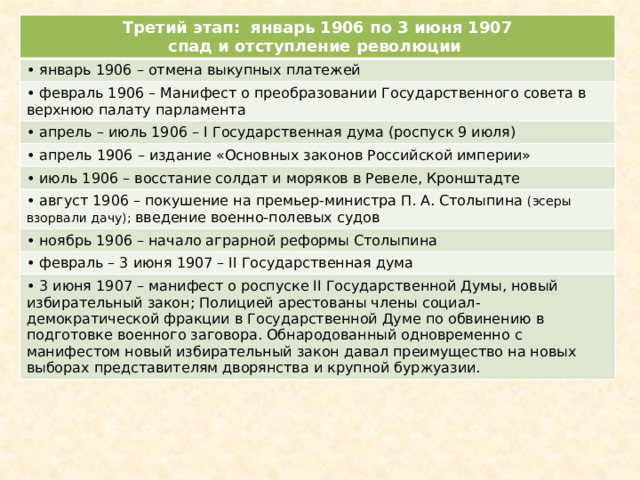

Третий этап: январь 1906 по 3 июня 1907

спад и отступление революции

- январь 1906 – отмена выкупных платежей

- февраль 1906 – Манифест о преобразовании Государственного совета в верхнюю палату парламента

- апрель – июль 1906 – I Государственная дума (роспуск 9 июля)

- апрель 1906 – издание «Основных законов Российской империи»

- июль 1906 – восстание солдат и моряков в Ревеле, Кронштадте

- август 1906 – покушение на премьер-министра П. А. Столыпина (эсеры взорвали дачу); введение военно-полевых судов

- ноябрь 1906 – начало аграрной реформы Столыпина

- февраль – 3 июня 1907 – II Государственная дума

- 3 июня 1907 – манифест о роспуске II Государственной Думы, новый избирательный закон; Полицией арестованы члены социал-демократической фракции в Государственной Думе по обвинению в подготовке военного заговора. Обнародованный одновременно с манифестом новый избирательный закон давал преимущество на новых выборах представителям дворянства и крупной буржуазии.

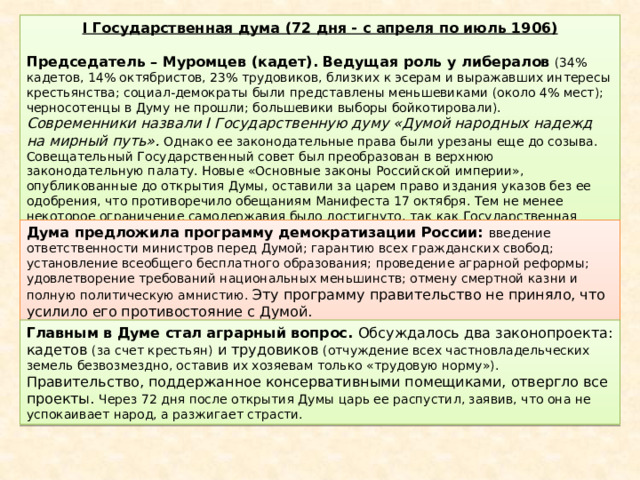

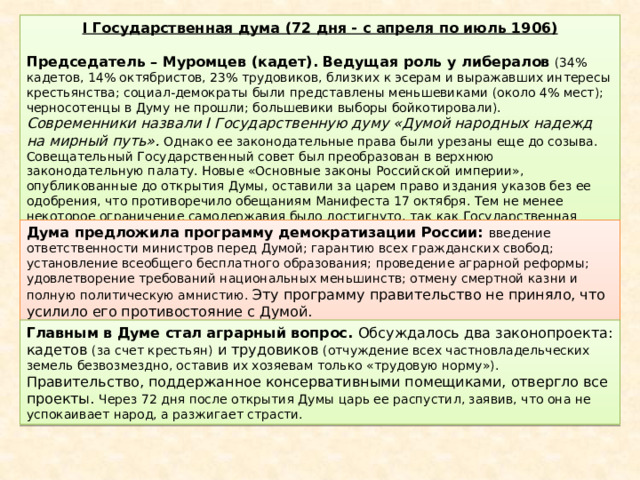

I Государственная дума (72 дня - с апреля по июль 1906)

Председатель – Муромцев (кадет). Ведущая роль у либералов (34% кадетов, 14% октябристов, 23% трудовиков, близких к эсерам и выражавших интересы крестьянства; социал-демократы были представлены меньшевиками (около 4% мест); черносотенцы в Думу не прошли; большевики выборы бойкотировали).

Современники назвали I Государственную думу «Думой народных надежд на мирный путь». Однако ее законодательные права были урезаны еще до созыва. Совещательный Государственный совет был преобразован в верхнюю законодательную палату. Новые «Основные законы Российской империи», опубликованные до открытия Думы, оставили за царем право издания указов без ее одобрения, что противоречило обещаниям Манифеста 17 октября. Тем не менее некоторое ограничение самодержавия было достигнуто, так как Государственная дума получила право законодательной инициативы и должна была утверждать государственный бюджет.

Дума предложила программу демократизации России: введение ответственности министров перед Думой; гарантию всех гражданских свобод; установление всеобщего бесплатного образования; проведение аграрной реформы; удовлетворение требований национальных меньшинств; отмену смертной казни и полную политическую амнистию. Эту программу правительство не приняло, что усилило его противостояние с Думой.

Главным в Думе стал аграрный вопрос. Обсуждалось два законопроекта: кадетов (за счет крестьян) и трудовиков (отчуждение всех частновладельческих земель безвозмездно, оставив их хозяевам только «трудовую норму»).

Правительство, поддержанное консервативными помещиками, отвергло все проекты. Через 72 дня после открытия Думы царь ее распустил, заявив, что она не успокаивает народ, а разжигает страсти.

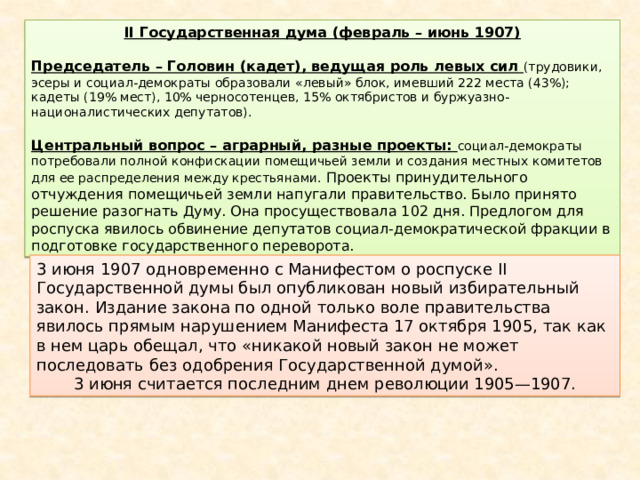

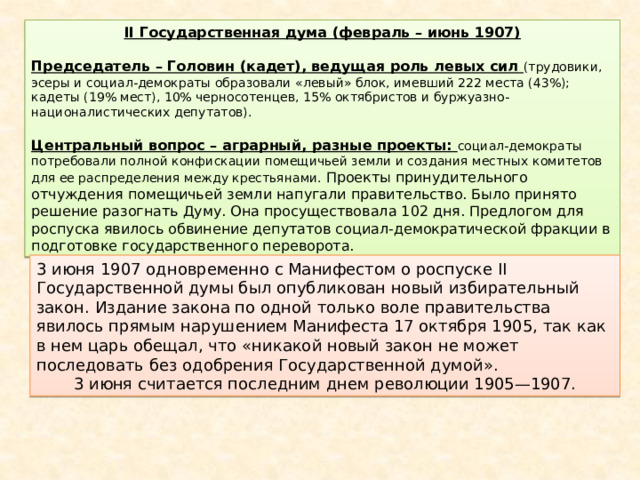

II Государственная дума (февраль – июнь 1907)

Председатель – Головин (кадет), ведущая роль левых сил (трудовики, эсеры и социал-демократы образовали «левый» блок, имевший 222 места (43%); кадеты (19% мест), 10% черносотенцев, 15% октябристов и буржуазно-националистических депутатов).

Центральный вопрос – аграрный, разные проекты: социал-демократы потребовали полной конфискации помещичьей земли и создания местных комитетов для ее распределения между крестьянами. Проекты принудительного отчуждения помещичьей земли напугали правительство. Было принято решение разогнать Думу. Она просуществовала 102 дня. Предлогом для роспуска явилось обвинение депутатов социал-демократической фракции в подготовке государственного переворота.

3 июня 1907 одновременно с Манифестом о роспуске II Государственной думы был опубликован новый избирательный закон. Издание закона по одной только воле правительства явилось прямым нарушением Манифеста 17 октября 1905, так как в нем царь обещал, что «никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственной думой».

3 июня считается последним днем революции 1905—1907.

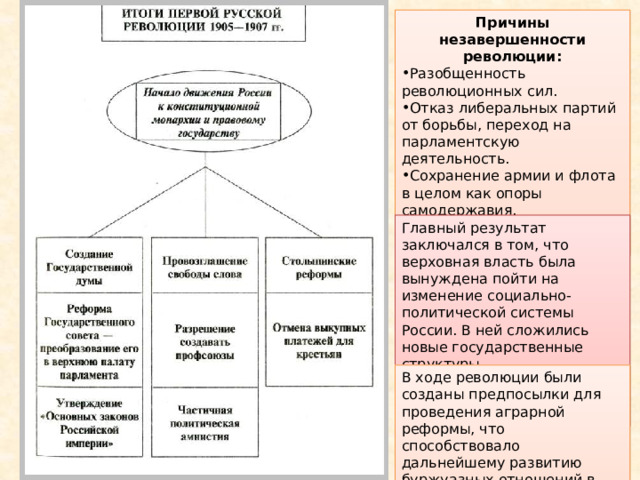

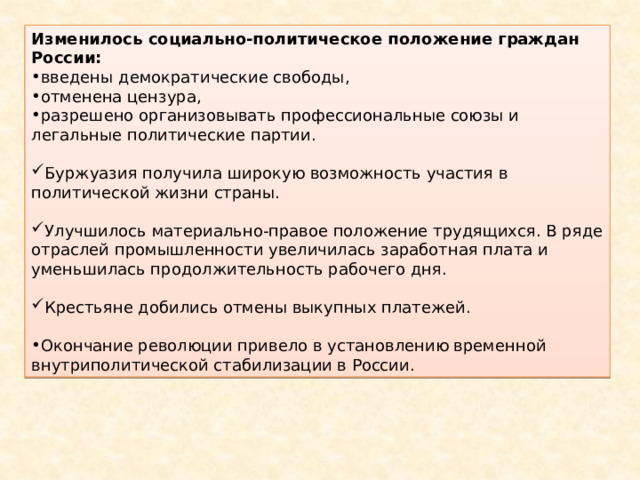

Причины незавершенности революции:

- Разобщенность революционных сил.

- Отказ либеральных партий от борьбы, переход на парламентскую деятельность.

- Сохранение армии и флота в целом как опоры самодержавия.

- Начало аграрной реформы Столыпина.

Главный результат заключался в том, что верховная власть была вынуждена пойти на изменение социально- политической системы России. В ней сложились новые государственные структуры, свидетельствовавшие о начале развития парламентаризма.

В ходе революции были созданы предпосылки для проведения аграрной реформы, что способствовало дальнейшему развитию буржуазных отношений в деревне.

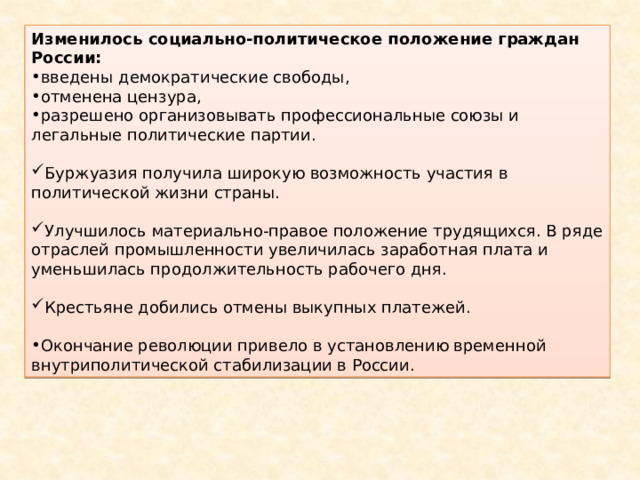

Изменилось социально-политическое положение граждан России:

- введены демократические свободы,

- отменена цензура,

- разрешено организовывать профессиональные союзы и легальные политические партии.

- Буржуазия получила широкую возможность участия в политической жизни страны.

- Улучшилось материально-правое положение трудящихся. В ряде отраслей промышленности увеличилась заработная плата и уменьшилась продолжительность рабочего дня.

- Крестьяне добились отмены выкупных платежей.

- Окончание революции привело в установлению временной внутриполитической стабилизации в России.

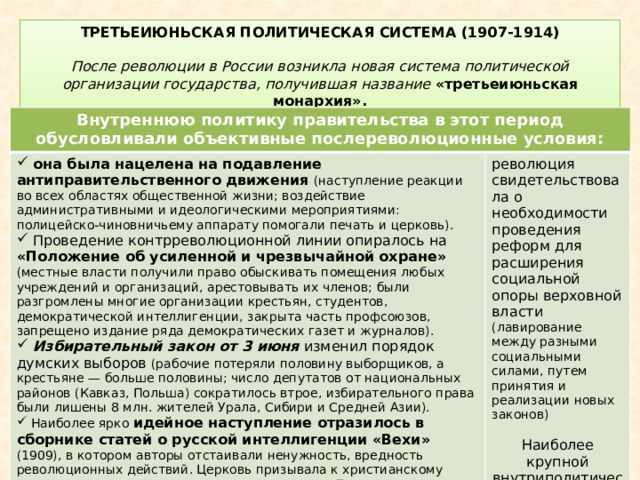

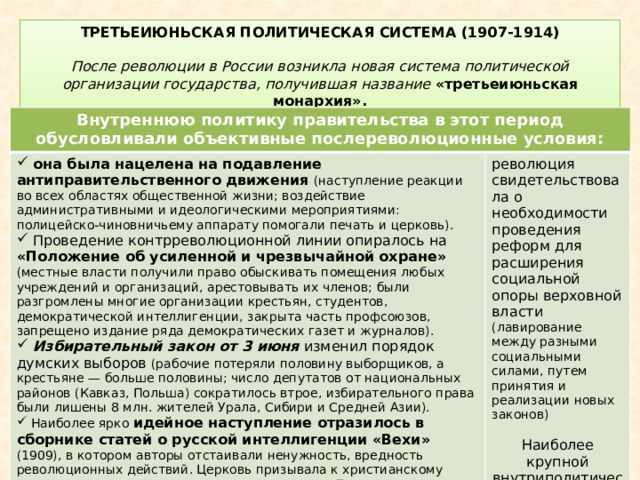

ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1907-1914)

После революции в России возникла новая система политической организации государства, получившая название «третьеиюньская монархия».

Внутреннюю политику правительства в этот период обусловливали объективные послереволюционные условия:

- она была нацелена на подавление антиправительственного движения (наступление реакции во всех областях общественной жизни; воздействие административными и идеологическими мероприятиями: полицейско-чиновничьему аппарату помогали печать и церковь).

- Проведение контрреволюционной линии опиралось на «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» (местные власти получили право обыскивать помещения любых учреждений и организаций, арестовывать их членов; были разгромлены многие организации крестьян, студентов, демократической интеллигенции, закрыта часть профсоюзов, запрещено издание ряда демократических газет и журналов).

- Избирательный закон от 3 июня изменил порядок думских выборов (рабочие потеряли половину выборщиков, а крестьяне — больше половины; число депутатов от национальных районов (Кавказ, Польша) сократилось втрое, избирательного права были лишены 8 млн. жителей Урала, Сибири и Средней Азии).

- Наиболее ярко идейное наступление отразилось в сборнике статей о русской интеллигенции «Вехи» (1909), в котором авторы отстаивали ненужность, вредность революционных действий. Церковь призывала к христианскому смирению и сотрудничеству с правительством. Представители черносотенных организаций шли еще дальше, требуя смерти для всех революционеров, прекращения деятельности Думы.

революция свидетельствовала о необходимости проведения реформ для расширения социальной опоры верховной власти (лавирование между разными социальными силами, путем принятия и реализации новых законов)

Наиболее крупной внутриполитической реформой была столыпинская

П. А. Столыпин

С 1906 председатель Совета министров . Сторонник единого и сильного

Государства: его слова,

обращенные к левым депутатам думы: «...вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

Сочетал политику репрессий против революционного движения («столыпинский галстук») с реформами , направленными на развитие капитализма и укрепление государства

Убит эсерами в 1911

Реформы Столыпина

- аграрная реформа (1906 – 1911)

- реформа местного управления (создание бессословных волостных учреждений)

- реформа просвещения (строительство школ на селе и переход к обязательному начальному образованию)

- меры по улучшению жизни рабочих (страхование, сокращение рабочего дня, введение правил о найме и др.)

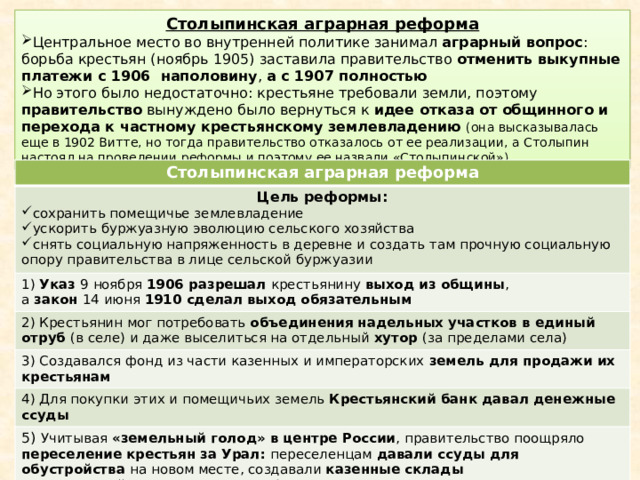

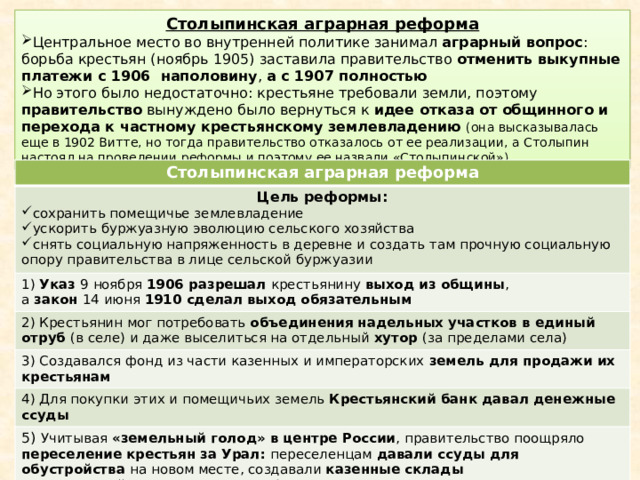

Столыпинская аграрная реформа

- Центральное место во внутренней политике занимал аграрный вопрос : борьба крестьян (ноябрь 1905) заставила правительство отменить выкупные платежи с 1906 наполовину , а с 1907 полностью

- Но этого было недостаточно: крестьяне требовали земли, поэтому правительство вынуждено было вернуться к идее отказа от общинного и перехода к частному крестьянскому землевладению (она высказывалась еще в 1902 Витте, но тогда правительство отказалось от ее реализации, а Столыпин настоял на проведении реформы и поэтому ее назвали «Столыпинской»)

Столыпинская аграрная реформа

Цель реформы:

- сохранить помещичье землевладение

- ускорить буржуазную эволюцию сельского хозяйства

- снять социальную напряженность в деревне и создать там прочную социальную опору правительства в лице сельской буржуазии

1) Указ 9 ноября 1906 разрешал крестьянину выход из общины , а закон 14 июня 1910 сделал выход обязательным

2) Крестьянин мог потребовать объединения надельных участков в единый отруб (в селе) и даже выселиться на отдельный хутор (за пределами села)

3) Создавался фонд из части казенных и императорских земель для продажи их крестьянам

4) Для покупки этих и помещичьих земель Крестьянский банк давал денежные ссуды

5) Учитывая «земельный голод» в центре России , правительство поощряло переселение крестьян за Урал: переселенцам давали ссуды для обустройства на новом месте, создавали казенные склады сельскохозяйственных машин , обеспечивали агрономические консультации, медицинскую и ветеринарную помощь

Значение и итоги Столыпинской аграрной реформы

Способствовала подъему экономики страны:

- сельское хозяйство приобрело устойчивый характер

- увеличились покупательная способность населения и валютные поступления, связанные с вывозом зерна

Реформа ускорила социальное расслоение:

- формирование сельской буржуазии и пролетариата

Правительство не обрело в деревне прочной социальной опоры , так как не удовлетворило нужды крестьян в земле

Социальные цели не были достигнуты:

- из общины вышло в разных районах только 20-35% крестьян, так как большинство сохраняло коллективистскую психологию и традиции

- хуторское хозяйство завело лишь 10% домохозяев

- Кулаки чаще выходили из общины, чем бедняки; они покупали землю у помещиков и обедневших односельчан, заводили рентабельное товарное хозяйство

- Бедняки уходили в города или становились сельскохозяйственными рабочими (батраками)

- 20% крестьян, получивших ссуды Крестьянского банка, разорились

- Около 16% переселенцев не смогли устроиться на новом месте, вернулись в центральные районы страны и пополнили ряды пролетариев

Усиливается развитие кооперации (кооперативы снабжали крестьян машинами, удобрениями, одеждой; появились кооперативы в области производства: маслодельческие, свиноводческие, сыроваренные и др.)

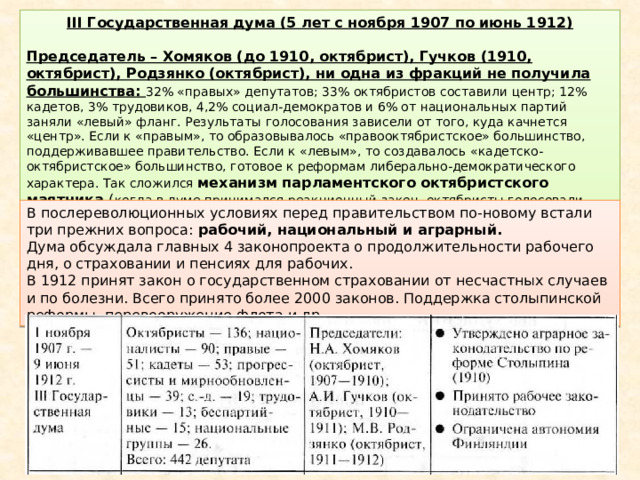

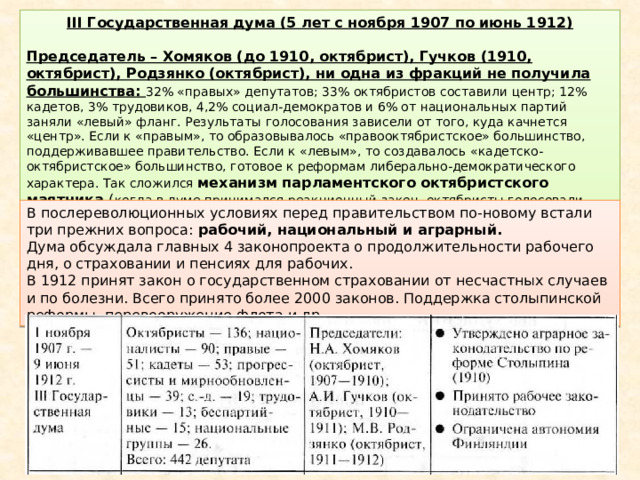

III Государственная дума (5 лет с ноября 1907 по июнь 1912)

Председатель – Хомяков (до 1910, октябрист), Гучков (1910, октябрист), Родзянко (октябрист), ни одна из фракций не получила большинства: 32% «правых» депутатов; 33% октябристов составили центр; 12% кадетов, 3% трудовиков, 4,2% социал-демократов и 6% от национальных партий заняли «левый» фланг. Результаты голосования зависели от того, куда качнется «центр». Если к «правым», то образовывалось «правооктябристское» большинство, поддерживавшее правительство. Если к «левым», то создавалось «кадетско-октябристское» большинство, готовое к реформам либерально-демократического характера. Так сложился механизм парламентского октябристского маятника ( когда в думе принимался реакционный закон, октябристы голосовали вместе с монархистами, когда же на обсуждение выносился проект реформ, они голосовали вместе с левыми депутатами)

В послереволюционных условиях перед правительством по-новому встали три прежних вопроса: рабочий, национальный и аграрный.

Дума обсуждала главных 4 законопроекта о продолжительности рабочего дня, о страховании и пенсиях для рабочих.

В 1912 принят закон о государственном страховании от несчастных случаев и по болезни. Всего принято более 2000 законов. Поддержка столыпинской реформы, перевооружение флота и др.

Ленский расстрел рабочих (апрель 1912)

В апреле 1912 во время забастовки на приисках Ленского золотопромышленного товарищества «Лензолото», расположенных в Иркутской губернии по реке Лене, правительственные войска открыли огонь по рабочим

Причинами стачки , по одной версии, были крайне тяжелые условия труда и быта

- Попытки Иркутского губернатора Ф. А. Бантыша урегулировать конфликт между администрацией приисков и бастующими не дали положительного результата

- По приказу жандармского ротмистра Н. В. Трещенкова было арестовано 11 активистов, из-за чего несколько тысяч рабочих направились просить об освобождении арестованных, но по приказу Трещенкова солдаты открыли по ним огонь

- Официальные данные о числе жертв расстрела демонстрации отсутствуют (в различных источниках называется от 83-х до 270-ти убитых и от 100 до 250-ти раненых)

- Ленский расстрел положил начало подъему революционного движения 1912 – 1914:

- в 1912 бастовал 1 млн. человек

- в 1914 более 2 млн. человек

- готовились вооруженные восстания на Балтийском и Черноморском флотах, которые поднять не удалось

- летом 1912 восстали саперы Ташкентского гарнизона, 14 восставших были

IV Государственная дума (5 лет с ноября 1912 по октябрь 1917)

Председатель – Родзянко (октябрист) . Ее партийный состав почти не изменился и в ней сохранилось два большинства (правооктябристское и октябристско-кадетское). Оформилась новая либеральная Прогрессивная партия, в своей программе выступавшая за конституционно-монархический строй, расширение прав Думы и ответственность министров перед ней. Прогрессисты занимали промежуточное положение между октябристами и кадетами, пытались добиться консолидации либералов.

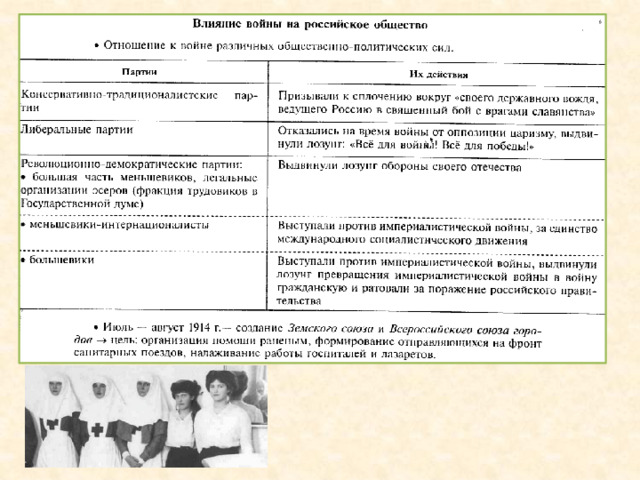

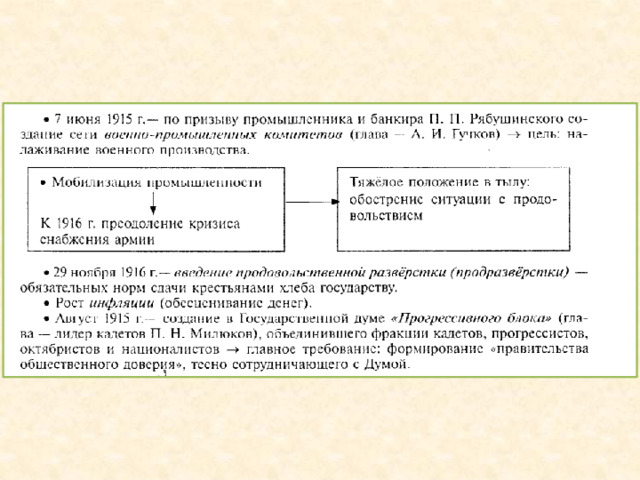

Вступление России в первую мировую войну в 1914 вызвало большой патриотический подъем. На некоторое время утихли оппозиционные выступления, почти все партии (кроме большевиков) поддержали правительство. Однако поражения на фронте, ухудшение материального положения трудящихся, стачки рабочих, неспособность правительства стабилизировать обстановку в стране — все это вызвало новое оживление оппозиционного движения. В 1915 часть депутатов Государственной Думы и Государственного совета образовали Прогрессивный блок . В него вошли октябристы, прогрессисты, кадеты, представители националистических партий . Они потребовали создать правительство, обладающее доверием общества и ответственного перед Думой.

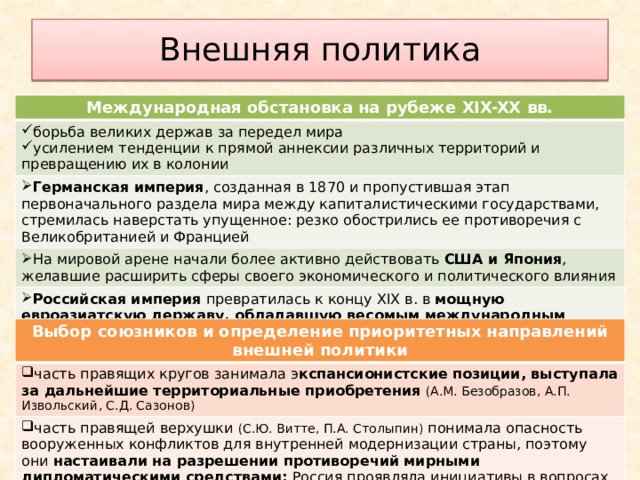

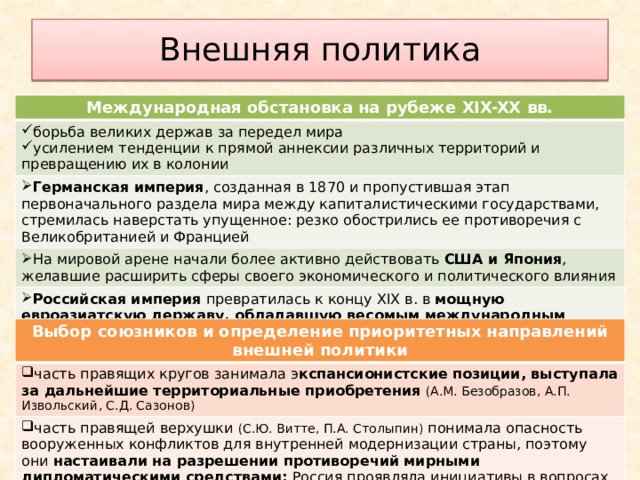

Внешняя политика

Международная обстановка на рубеже XIX-XX вв.

- борьба великих держав за передел мира

- усилением тенденции к прямой аннексии различных территорий и превращению их в колонии

- Германская империя , созданная в 1870 и пропустившая этап первоначального раздела мира между капиталистическими государствами, стремилась наверстать упущенное: резко обострились ее противоречия с Великобританией и Францией

- На мировой арене начали более активно действовать США и Япония , желавшие расширить сферы своего экономического и политического влияния

- Российская империя превратилась к концу XIX в. в мощную евроазиатскую державу, обладавшую весомым международным авторитетом

Выбор союзников и определение приоритетных направлений внешней политики

- часть правящих кругов занимала э кспансионистские позиции, выступала за дальнейшие территориальные приобретения (A.M. Безобразов, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов)

- часть правящей верхушки (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин) понимала опасность вооруженных конфликтов для внутренней модернизации страны, поэтому они настаивали на разрешении противоречий мирными дипломатическими средствами: Россия проявляла инициативы в вопросах разоружения, войны и мира (Гаагская конференция 1899)

Гаагская конференция 1899

- Была созвана по инициативе Николая II , в ней приняли участие представители 26 государств Европы, Азии, Америки

- Задачей ее участников была разработка мер по ограничению вооружений и обеспечению прочного мира

Проекты, выдвинутые Россией:

1) приостановку вооружений

- Работу конференции можно считать неудавшейся , так как она ограничилась лишь воспрещением разрывных пуль, удушливых газов и бросания снарядов с воздуха

- Никаких конкретных результатов в ограничении вооружений конференция не имела, но привела к заключению трех конвенций:

2) запрещение жестоких приемов борьбы (применение новых особенно сильных взрывчатых веществ, удушливых газов, разрывных пуль, бросание разрушительных снарядов с воздухоплавательных машин и действия подводных миноносных лодок)

- о мирном разрешении международных споров

- о законах и обычаях сухопутной войны

- о применении Женевской конвенции о раненых и больных в морской войне

3) установление третейского суда для разрешения споров между державами

- Отвержение по существу главных пунктов, из-за которых созвана была конференция, состоялось вследствие протестов уполномоченного Германии ; его доводы явно показывали, что Германия преследует цели, прямо противоположные желанию прекратить или даже ослабить войны в Европе

Главным направлением оставалось ближневосточное: Черноморские проливы и Балканы (балканские народы, и получившие независимость, и остававшиеся под властью Османской империи, продолжали видеть в России свою покровительницу и союзницу, но укрепление дружественных отношений с ними натолкнулось на противодействие многих стран Европы)

Основные направления внешней политики

На европейском направлении традиционные союзнические отношения с центрально-европейскими державами (Германия и Австро-Венгрия) все больше охлаждались (этому не смогли помешать неоднократные «родственные» встречи русского и германского императоров). Россия укрепляла союз с Францией, заключенный в 1891-1893, и была вынуждена пойти на сближение с Англией. Этому способствовала новая расстановка сил в Европе (в 1904 Франция и Великобритания, урегулировав спорные вопросы в Африке, подписали соглашение (от французского «entente cordiale» — сердечное согласие, антанта), создавшее основу для их международного политического и военного сотрудничества; Россия примкнула к англо-французскому союзу. Однако в некоторых конфликтных ситуациях начала XX в. Франция и Англия не спешили оказать поддержку России. Это заставляло ее искать соглашения с германским правительством).

На рубеже XIX-XX вв. Россия активизировала дальневосточное направление своей внешней политики. В конце XIX в. Дальний Восток стал местом притяжения интересов всех великих держав. Слабый и отсталый Китай подвергался империалистической агрессии многих стран. Свои зоны влияния (колонии) приобрели Англия, Германия, Франция. США провозгласили доктрину «открытых дверей и равных возможностей», которая на практике приводила к экономическому закабалению Китая. Япония отторгла у него Корею, Тайвань, Пескадорские острова. Она претендовала на ведущую роль в Тихоокеанском регионе и под лозунгом создания «Великой Азии» готовила вторжение в Маньчжурию — северо-восточную провинцию Китая. Утверждение Японии около границ России угрожало безопасности восточных районов империи.

Дальний Восток

1895 – был учрежден Русско-китайский банк.

1896 – переговоры с Китаем: между Россией и Китаем был заключен оборонительный союз против Японии, началось строительство Китайско-восточной железной дороги (КВЖД) через Маньчжурию.

1898 – соглашение с Китаем: Россия получила в аренду Ляодунский полуостров военной базой Порт-Артур на 25 лет. Военно-морское присутствие России в бухте Циньхуандао позволяло ей проводить активную политику как в Китае, так и на корейском полуострове.

1900 русские войска были введены в Маньчжурию (в ходе японо-китайской войны в 1895 Япония завоевала Корею, часть Маньчжурии с Ляодуном, но под давлением европейских держав отказалась от него, в результате его получила Россия) .

1903 русско-японские переговоры о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в тупик, так как обе стороны стремились к полному господству в Китае (Японию поддерживала Англия, которая в 1902 заключила с ней союз).

1904 началась русско-японская война. По замыслу русских министров (Плеве, Безобразов) она должна была отвлечь народные массы от участия в антиправительственных выступлениях.

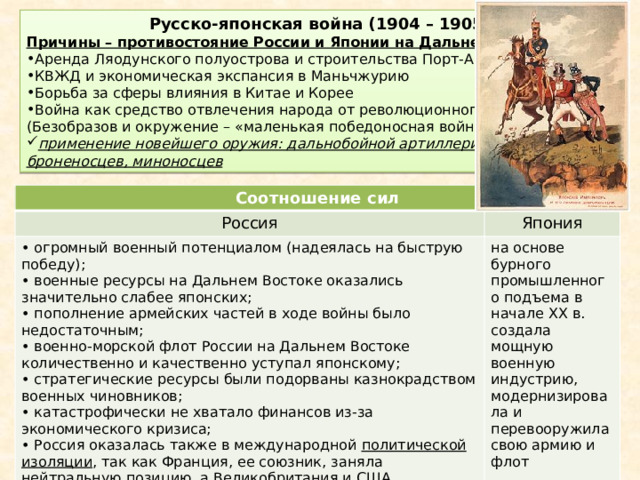

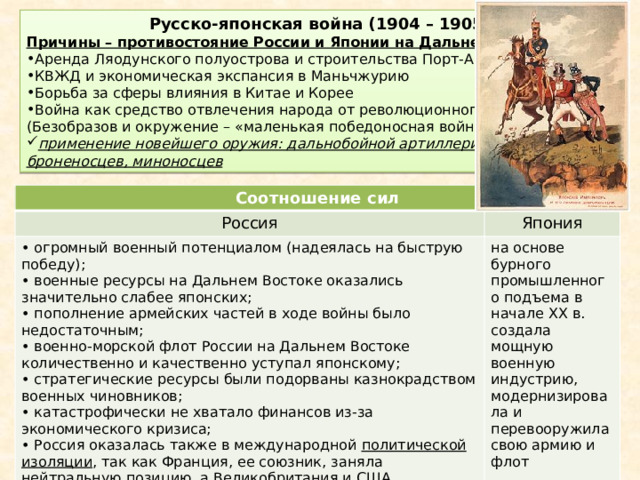

Русско-японская война (1904 – 1905)

Причины – противостояние России и Японии на Дальнем востоке

- Аренда Ляодунского полуострова и строительства Порт-Артура

- КВЖД и экономическая экспансия в Маньчжурию

- Борьба за сферы влияния в Китае и Корее

- Война как средство отвлечения народа от революционного движения (Безобразов и окружение – «маленькая победоносная война»)

- применение новейшего оружия: дальнобойной артиллерии,

броненосцев, миноносцев

Соотношение сил

Россия

Япония

- огромный военный потенциалом (надеялась на быструю победу);

- военные ресурсы на Дальнем Востоке оказались значительно слабее японских;

- пополнение армейских частей в ходе войны было недостаточным;

- военно-морской флот России на Дальнем Востоке количественно и качественно уступал японскому;

- стратегические ресурсы были подорваны казнокрадством военных чиновников;

- катастрофически не хватало финансов из-за экономического кризиса;

- Россия оказалась также в международной политической изоляции , так как Франция, ее союзник, заняла нейтральную позицию, а Великобритания и США, боровшиеся против ее укрепления на Дальнем Востоке, активно помогали Японии

на основе бурного промышленного подъема в начале XX в. создала мощную военную индустрию, модернизировала и перевооружила свою армию и флот

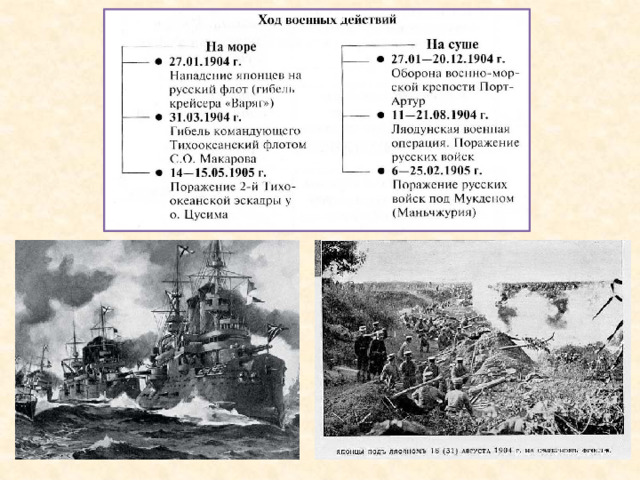

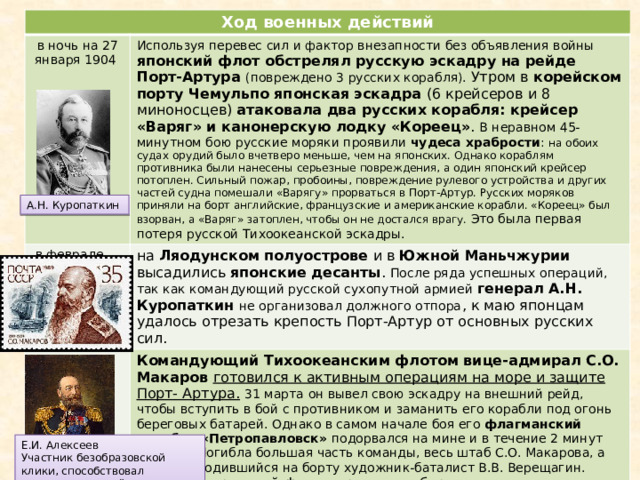

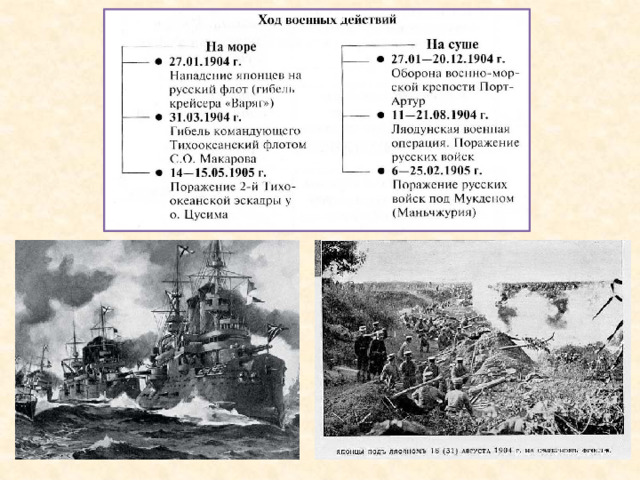

Ход военных действий

в ночь на 27 января 1904

в феврале — апреле 1904

Используя перевес сил и фактор внезапности без объявления войны японский флот обстрелял русскую эскадру на рейде Порт-Артура (повреждено 3 русских корабля). Утром в корейском порту Чемульпо японская эскадра (6 крейсеров и 8 миноносцев) атаковала два русских корабля: крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» . В неравном 45- минутном бою русские моряки проявили чудеса храбрости : на обоих судах орудий было вчетверо меньше, чем на японских. Однако кораблям противника были нанесены серьезные повреждения, а один японский крейсер потоплен. Сильный пожар, пробоины, повреждение рулевого устройства и других частей судна помешали «Варягу» прорваться в Порт-Артур. Русских моряков приняли на борт английские, французские и американские корабли. «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен, чтобы он не достался врагу. Это была первая потеря русской Тихоокеанской эскадры.

на Ляодунском полуострове и в Южной Маньчжурии высадились японские десанты . После ряда успешных операций, так как командующий русской сухопутной армией генерал А.Н. Куропаткин не организовал должного отпора , к маю японцам удалось отрезать крепость Порт-Артур от основных русских сил.

Командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С.О. Макаров готовился к активным операциям на море и защите Порт- Артура. 31 марта он вывел свою эскадру на внешний рейд, чтобы вступить в бой с противником и заманить его корабли под огонь береговых батарей. Однако в самом начале боя его флагманский корабль «Петропавловск» подорвался на мине и в течение 2 минут затонул. Погибла большая часть команды, весь штаб С.О. Макарова, а также находившийся на борту художник-баталист В.В. Верещагин. После этого русский флот перешел к обороне , так как главнокомандующий дальневосточными силами адмирал Е.И. Алексеев отказался от активных действий на море.

А.Н. Куропаткин

Е.И. Алексеев

Участник безобразовской клики, способствовал развязыванию войны

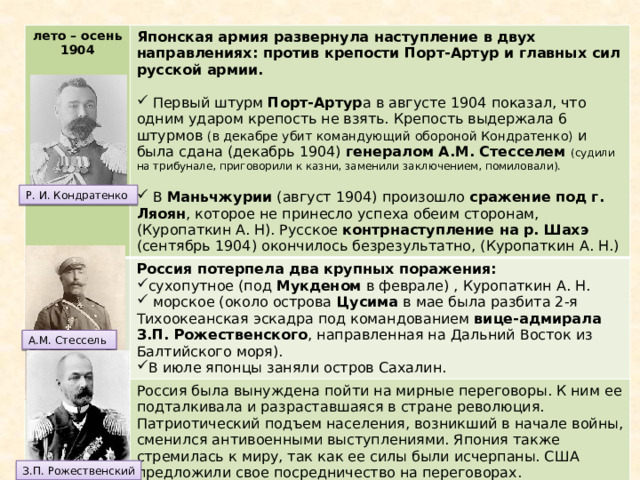

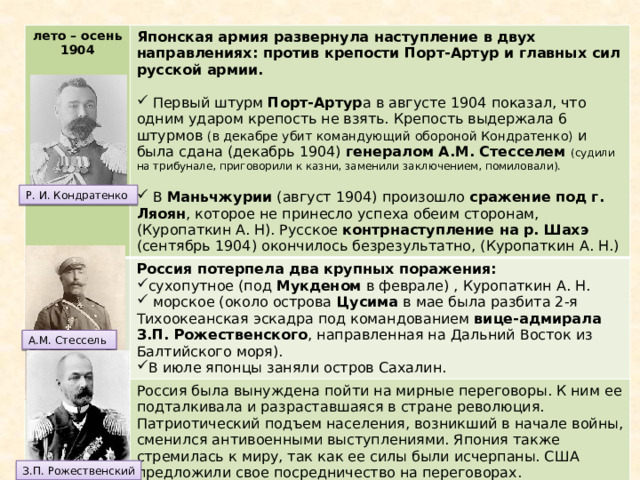

лето – осень 1904

Японская армия развернула наступление в двух направлениях: против крепости Порт-Артур и главных сил русской армии.

1905

- Первый штурм Порт-Артур а в августе 1904 показал, что одним ударом крепость не взять. Крепость выдержала 6 штурмов (в декабре убит командующий обороной Кондратенко) и была сдана (декабрь 1904) генералом A.M. Стесселем (судили на трибунале, приговорили к казни, заменили заключением, помиловали).

- В Маньчжурии (август 1904) произошло сражение под г. Ляоян , которое не принесло успеха обеим сторонам, (Куропаткин А. Н). Русское контрнаступление на р. Шахэ (сентябрь 1904) окончилось безрезультатно, (Куропаткин А. Н.)

Россия потерпела два крупных поражения:

- сухопутное (под Мукденом в феврале) , Куропаткин А. Н.

- морское (около острова Цусима в мае была разбита 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского , направленная на Дальний Восток из Балтийского моря).

- В июле японцы заняли остров Сахалин.

Россия была вынуждена пойти на мирные переговоры. К ним ее подталкивала и разраставшаяся в стране революция. Патриотический подъем населения, возникший в начале войны, сменился антивоенными выступлениями. Япония также стремилась к миру, так как ее силы были исчерпаны. США предложили свое посредничество на переговорах.

Р. И. Кондратенко

A.M. Стессель

З.П. Рожественский

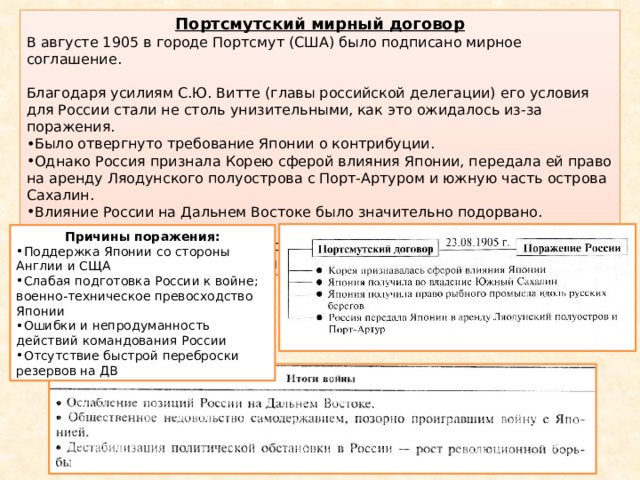

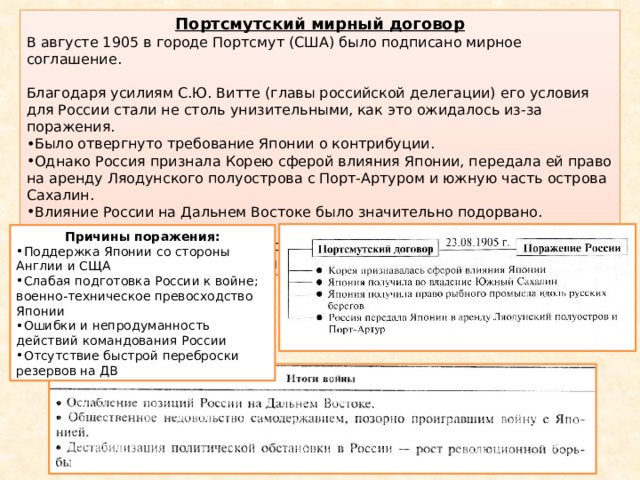

Портсмутский мирный договор

В августе 1905 в городе Портсмут (США) было подписано мирное соглашение.

Благодаря усилиям С.Ю. Витте (главы российской делегации) его условия для России стали не столь унизительными, как это ожидалось из-за поражения.

- Было отвергнуто требование Японии о контрибуции.

- Однако Россия признала Корею сферой влияния Японии, передала ей право на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и южную часть острова Сахалин.

- Влияние России на Дальнем Востоке было значительно подорвано.

В этой войне, несправедливой с обеих сторон, Россия и Япония понесли огромные финансовые затраты и людские потери.

Причины поражения:

- Поддержка Японии со стороны Англии и СЩА

- Слабая подготовка России к войне; военно-техническое превосходство Японии

- Ошибки и непродуманность действий командования России

- Отсутствие быстрой переброски резервов на ДВ

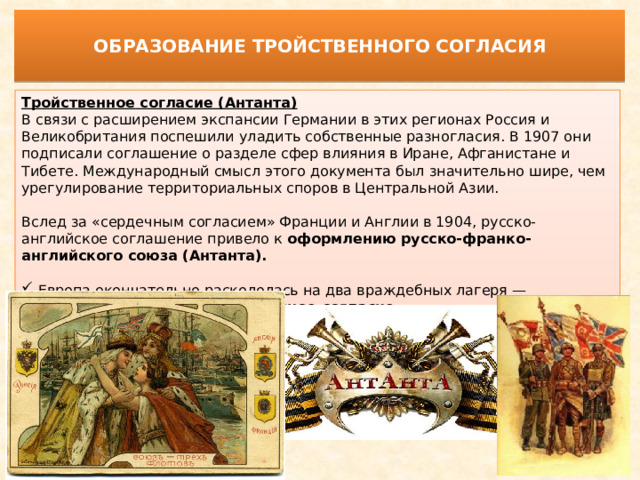

ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ

Тройственное согласие (Антанта)

В связи с расширением экспансии Германии в этих регионах Россия и Великобритания поспешили уладить собственные разногласия. В 1907 они подписали соглашение о разделе сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете. Международный смысл этого документа был значительно шире, чем урегулирование территориальных споров в Центральной Азии.

Вслед за «сердечным согласием» Франции и Англии в 1904, русско-английское соглашение привело к оформлению русско-франко-английского союза (Антанта).

- Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря — Тройственный союз и Тройственное согласие.

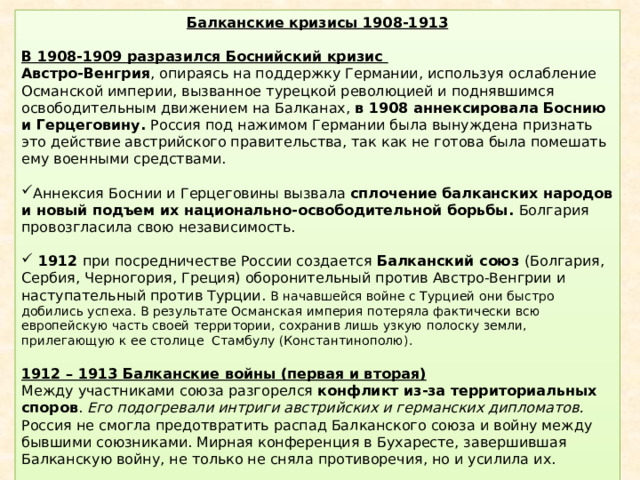

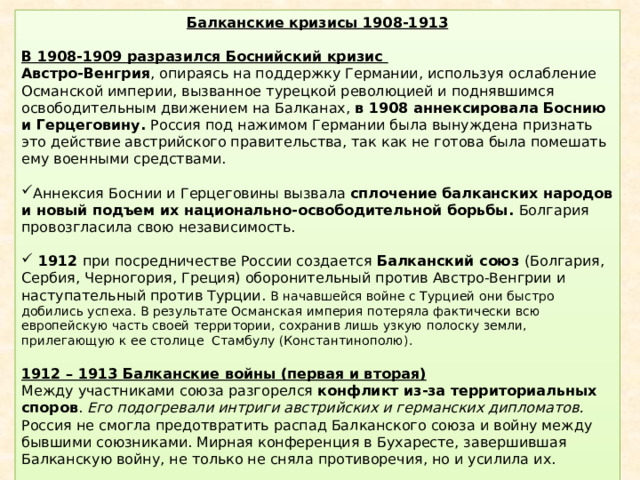

Балканские кризисы 1908-1913

В 1908-1909 разразился Боснийский кризис

Австро-Венгрия , опираясь на поддержку Германии, используя ослабление Османской империи, вызванное турецкой революцией и поднявшимся освободительным движением на Балканах, в 1908 аннексировала Боснию и Герцеговину. Россия под нажимом Германии была вынуждена признать это действие австрийского правительства, так как не готова была помешать ему военными средствами.

- Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала сплочение балканских народов и новый подъем их национально-освободительной борьбы. Болгария провозгласила свою независимость.

- 1912 при посредничестве России создается Балканский союз (Болгария, Сербия, Черногория, Греция) оборонительный против Австро-Венгрии и наступательный против Турции. В начавшейся войне с Турцией они быстро добились успеха. В результате Османская империя потеряла фактически всю европейскую часть своей территории, сохранив лишь узкую полоску земли, прилегающую к ее столице Стамбулу (Константинополю).

1912 – 1913 Балканские войны (первая и вторая)

Между участниками союза разгорелся конфликт из-за территориальных споров . Его подогревали интриги австрийских и германских дипломатов. Россия не смогла предотвратить распад Балканского союза и войну между бывшими союзниками. Мирная конференция в Бухаресте, завершившая Балканскую войну, не только не сняла противоречия, но и усилила их.

Австро-Венгрия была недовольна усилением Сербии и опасалась отделения Воеводины (населенная Сербами часть Австро-Венгрии), а затем и полного распада империи, поэтому искала повод для объявления войны сербам.

Первая Мировая война

1914 – 1918

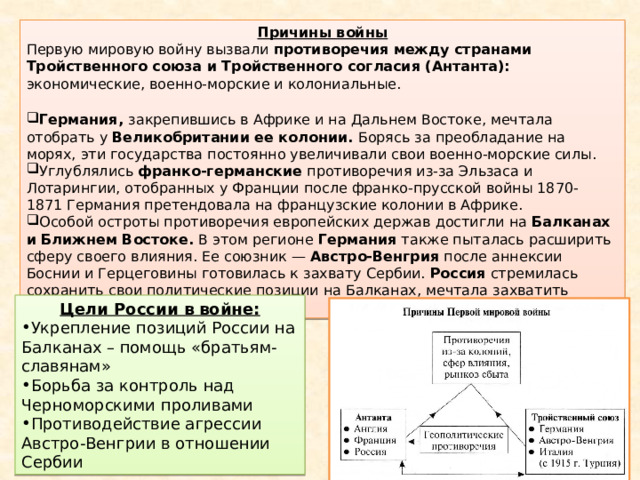

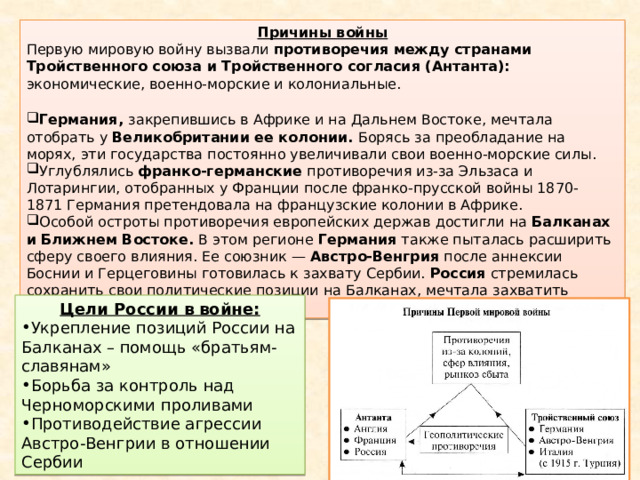

Причины войны

Первую мировую войну вызвали противоречия между странами Тройственного союза и Тройственного согласия (Антанта): экономические, военно-морские и колониальные.

- Германия, закрепившись в Африке и на Дальнем Востоке, мечтала отобрать у Великобритании ее колонии. Борясь за преобладание на морях, эти государства постоянно увеличивали свои военно-морские силы.

- Углублялись франко-германские противоречия из-за Эльзаса и Лотарингии, отобранных у Франции после франко-прусской войны 1870- 1871 Германия претендовала на французские колонии в Африке.

- Особой остроты противоречия европейских держав достигли на Балканах и Ближнем Востоке. В этом регионе Германия также пыталась расширить сферу своего влияния. Ее союзник — Австро-Венгрия после аннексии Боснии и Герцеговины готовилась к захвату Сербии. Россия стремилась сохранить свои политические позиции на Балканах, мечтала захватить проливы и Константинополь.

Цели России в войне:

- Укрепление позиций России на Балканах – помощь «братьям-славянам»

- Борьба за контроль над Черноморскими проливами

- Противодействие агрессии Австро-Венгрии в отношении Сербии

Военно-политические союзы накануне войны

Тройственный союз

оформился в 1882:

Германия – Австро-Венгрия – Италия

Антанта

оформился в 1904:

Великобритания – Франция – Россия

_________________________________________

Примкнула к Антанте

в 1907

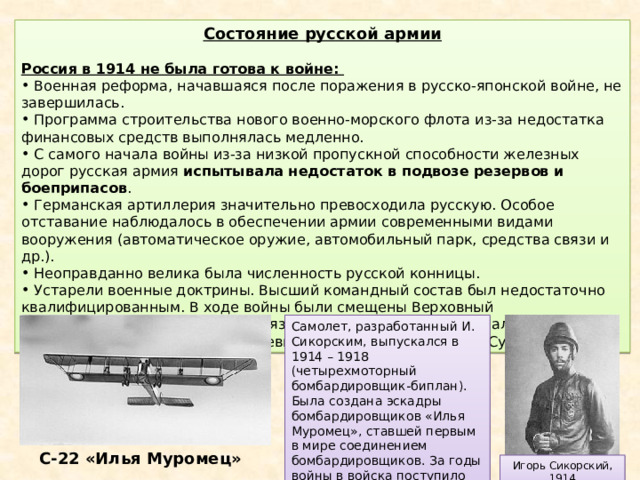

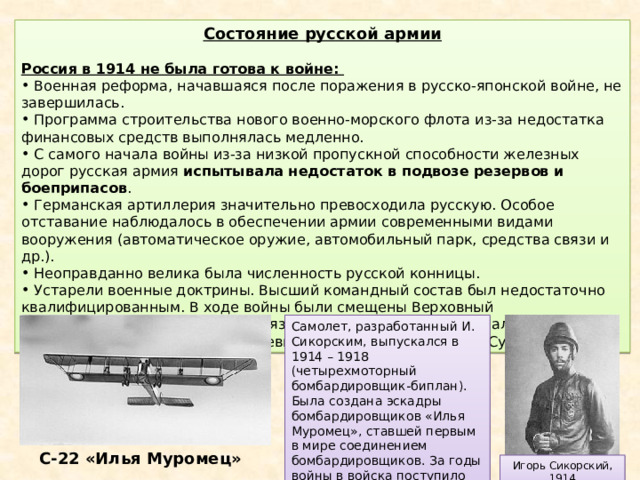

Состояние русской армии

Россия в 1914 не была готова к войне:

- Военная реформа, начавшаяся после поражения в русско-японской войне, не завершилась.

- Программа строительства нового военно-морского флота из-за недостатка финансовых средств выполнялась медленно.

- С самого начала войны из-за низкой пропускной способности железных дорог русская армия испытывала недостаток в подвозе резервов и боеприпасов .

- Германская артиллерия значительно превосходила русскую. Особое отставание наблюдалось в обеспечении армии современными видами вооружения (автоматическое оружие, автомобильный парк, средства связи и др.).

- Неоправданно велика была численность русской конницы.

- Устарели военные доктрины. Высший командный состав был недостаточно квалифицированным. В ходе войны были смещены Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, начальник Генерального штаба Н.Н. Янушкевич и военный министр В.А. Сухомлинов.

Самолет, разработанный И. Сикорским, выпускался в 1914 – 1918 (четырехмоторный бомбардировщик-биплан). Была создана эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец», ставшей первым в мире соединением бомбардировщиков. За годы войны в войска поступило 60 машин.

С-22 «Илья Муромец»

Игорь Сикорский, 1914

Повод к началу войны

Убийство в Сараево

28 июня 1914 года сербский террорист, член заговорщической сербской организации студент Гаврило Принцип убил наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.

Эрцгерцог

Франц Фердинанд

Гаврило Принцип

САРАЕВО

Столица Боснии и Герцеговины

ПЕРВАЯ

МИРОВАЯ

ВОЙНА

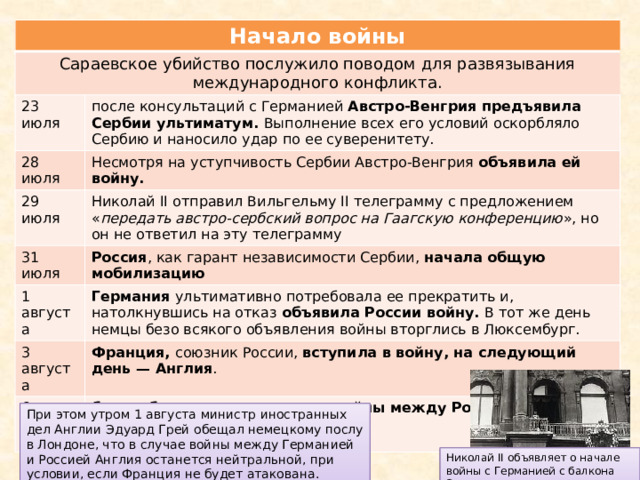

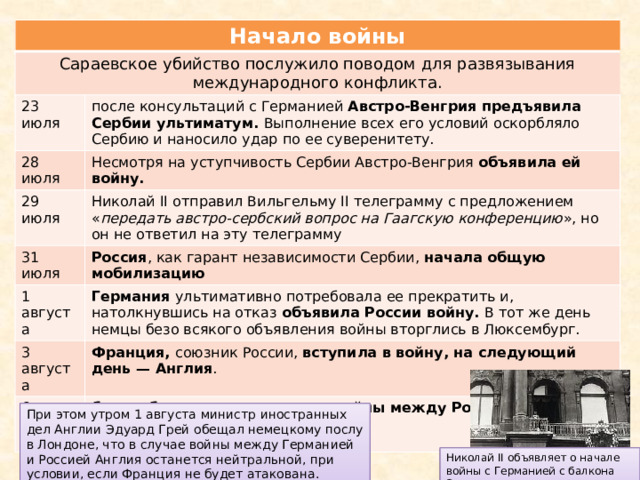

Начало войны

Сараевское убийство послужило поводом для развязывания международного конфликта.

23 июля

после консультаций с Германией Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Выполнение всех его условий оскорбляло Сербию и наносило удар по ее суверенитету.

28 июля

Несмотря на уступчивость Сербии Австро-Венгрия объявила ей войну.

29 июля

Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением « передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию », но он не ответил на эту телеграмму

31 июля

1 августа

Россия , как гарант независимости Сербии, начала общую мобилизацию

Германия ультимативно потребовала ее прекратить и, натолкнувшись на отказ объявила России войну. В тот же день немцы безо всякого объявления войны вторглись в Люксембург.

3 августа

Франция, союзник России, вступила в войну, на следующий день — Англия .

6 августа

было объявлено о состоянии войны между Россией и Австро-Венгрией

При этом утром 1 августа министр иностранных дел Англии Эдуард Грей обещал немецкому послу в Лондоне, что в случае войны между Германией и Россией Англия останется нейтральной, при условии, если Франция не будет атакована.

Николай II объявляет о начале войны с Германией с балкона Зимнего дворца

Начало Первой мировой войны

1 августа 1914 года

Германия объявила войну России

Немецкие войска

на позициях

Император

Император

Вильгельм II

Николай II

Русские артиллеристы

в Галиции

Начало Первой мировой войны

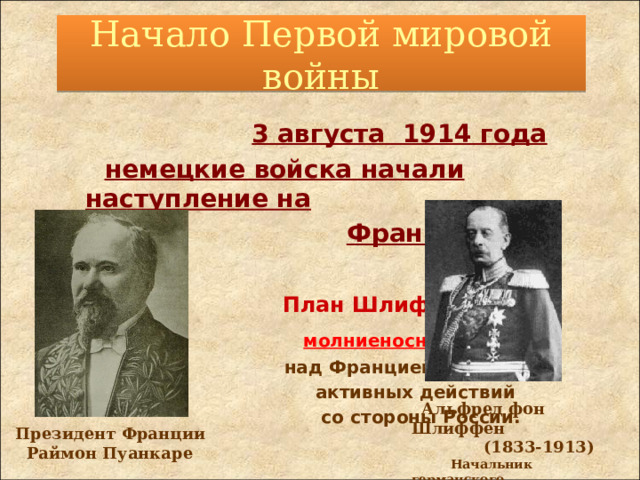

3 августа 1914 года

немецкие войска начали наступление на

Францию

План Шлиффена -

молниеносная победа

над Францией, до начала

активных действий

со стороны России.

Альфред фон Шлиффен

(1833-1913)

Начальник германского

Генерального штаба

Президент Франции

Раймон Пуанкаре

Начало Первой мировой войны

3 августа 1914 года немецкие войска начали наступление на Францию

Начало Первой мировой войны

4 августа 1914 года

Великобритания объявляет войну Германии

Англичане установили

морскую блокаду Германии.

Морская блокада - перекрытие морских путей для всех судов к побережью враждебного государства.

Король ГеоргV

Легкий крейсер «Бримингем»

против немецкой ПЛ «U-15»

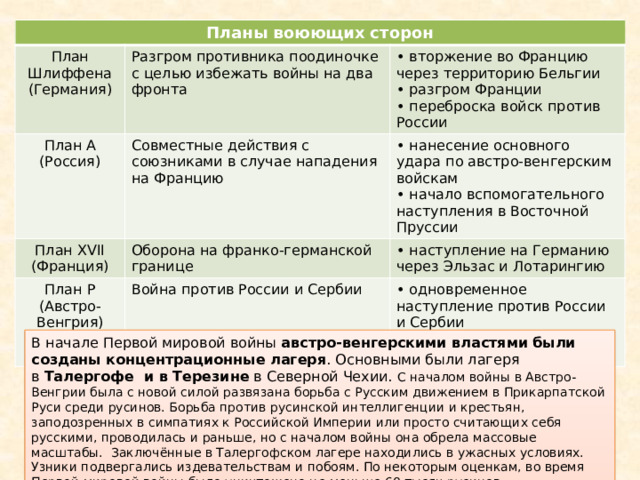

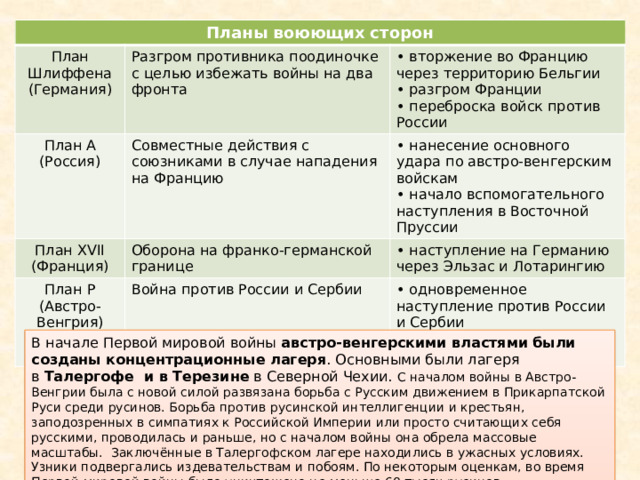

Планы воюющих сторон

План Шлиффена (Германия)

Разгром противника поодиночке с целью избежать войны на два фронта

План А (Россия)

Совместные действия с союзниками в случае нападения на Францию

План XVII (Франция)

- вторжение во Францию через территорию Бельгии

- разгром Франции

- переброска войск против России

Оборона на франко-германской границе

- нанесение основного удара по австро-венгерским войскам

- начало вспомогательного наступления в Восточной Пруссии

План Р (Австро-Венгрия)

- наступление на Германию через Эльзас и Лотарингию

Война против России и Сербии

- одновременное наступление против России и Сербии

- защита австрийской территории

В начале Первой мировой войны австро-венгерскими властями были созданы концентрационные лагеря . Основными были лагеря в Талергофе и в Терезине в Северной Чехии. С началом войны в Австро-Венгрии была с новой силой развязана борьба с Русским движением в Прикарпатской Руси среди русинов. Борьба против русинской интеллигенции и крестьян, заподозренных в симпатиях к Российской Империи или просто считающих себя русскими, проводилась и раньше, но с началом войны она обрела массовые масштабы. Заключённые в Талергофском лагере находились в ужасных условиях. Узники подвергались издевательствам и побоям. По некоторым оценкам, во время Первой мировой войны было уничтожено не меньше 60 тысяч русинов.

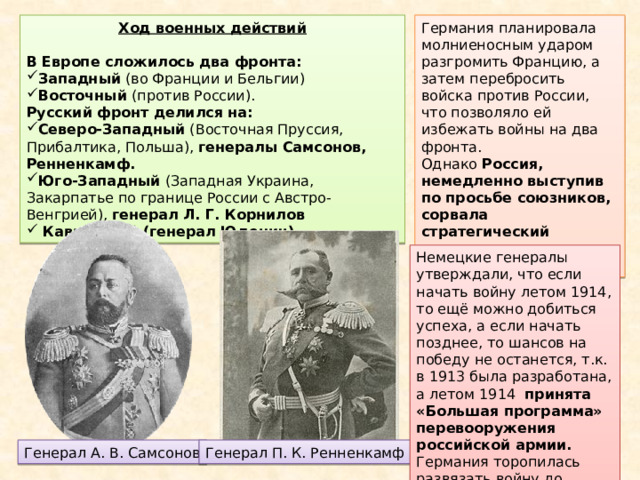

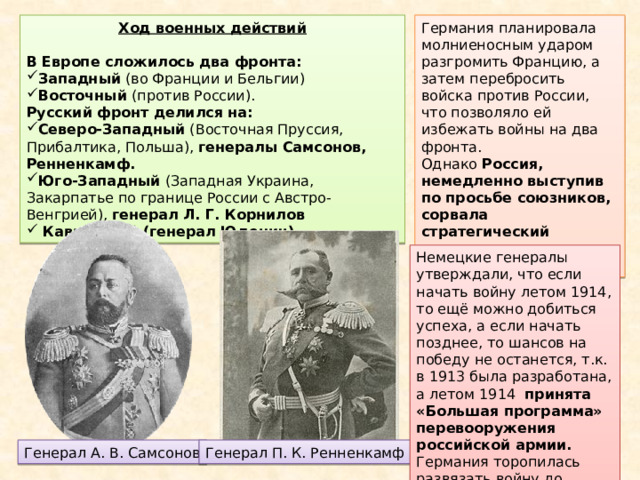

Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, а затем перебросить войска против России, что позволяло ей избежать войны на два фронта.

Ход военных действий

Однако Россия, немедленно выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический замысел германского генерального штаба.

В Европе сложилось два фронта:

- Западный (во Франции и Бельгии)

- Восточный (против России).

Русский фронт делился на:

- Северо-Западный (Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша), генералы Самсонов, Ренненкамф.

- Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье по границе России с Австро-Венгрией), генерал Л. Г. Корнилов

- Кавказский (генерал Юденич)

Немецкие генералы утверждали, что если начать войну летом 1914, то ещё можно добиться успеха, а если начать позднее, то шансов на победу не останется, т.к. в 1913 была разработана, а летом 1914 принята «Большая программа» перевооружения российской армии. Германия торопилась развязать войну до начала реализации этой программы.

Генерал А. В. Самсонов

Генерал П. К. Ренненкамф

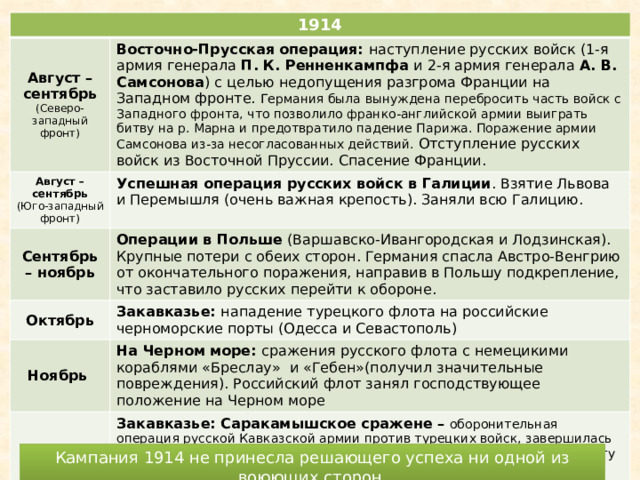

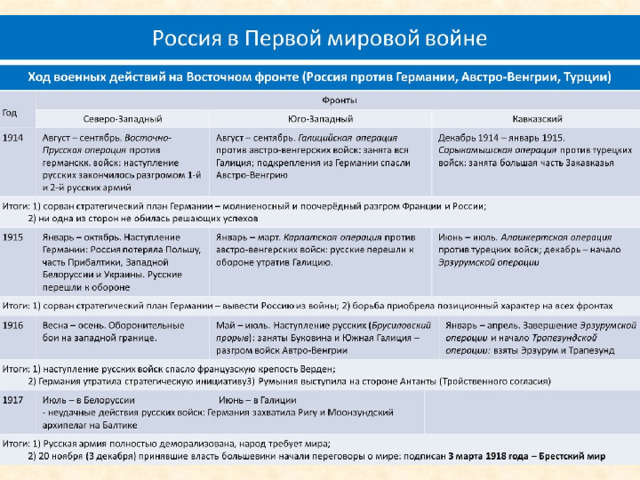

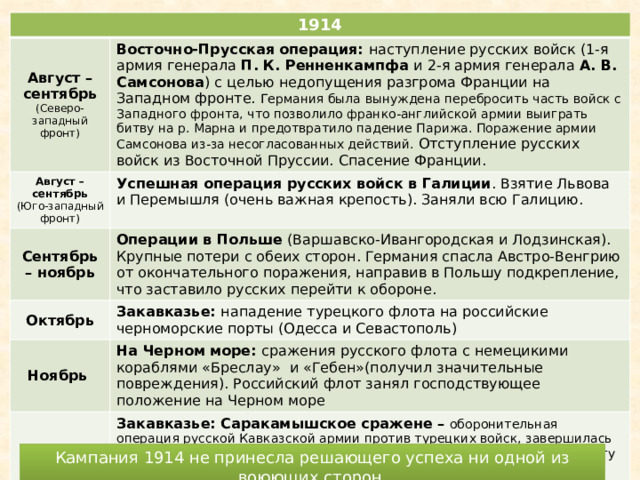

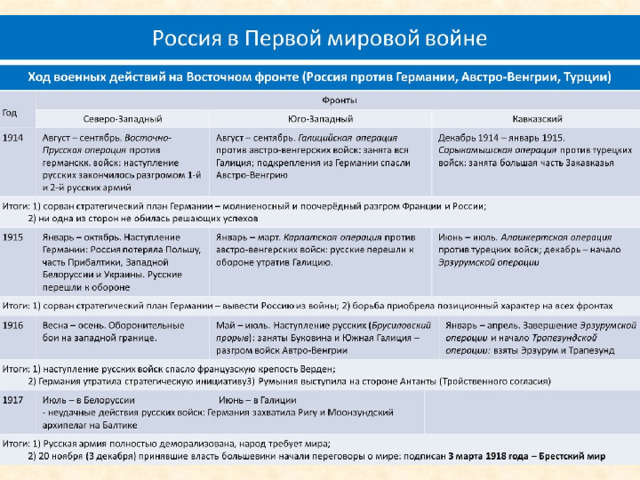

1914

Август – сентябрь (Северо-западный фронт)

Август – сентябрь

Восточно-Прусская операция: наступление русских войск (1-я армия генерала П. К. Ренненкампфа и 2-я армия генерала А. В. Самсонова ) с целью недопущения разгрома Франции на Западном фронте. Германия была вынуждена перебросить часть войск с Западного фронта, что позволило франко-английской армии выиграть битву на р. Марна и предотвратило падение Парижа. Поражение армии Самсонова из-за несогласованных действий. Отступление русских войск из Восточной Пруссии. Спасение Франции.

Сентябрь – ноябрь

(Юго-западный фронт)

Успешная операция русских войск в Галиции . Взятие Львова и Перемышля (очень важная крепость). Заняли всю Галицию.

Операции в Польше (Варшавско-Ивангородская и Лодзинская). Крупные потери с обеих сторон. Германия спасла Австро-Венгрию от окончательного поражения, направив в Польшу подкрепление, что заставило русских перейти к обороне.

Октябрь

Ноябрь

Закавказье: нападение турецкого флота на российские черноморские порты (Одесса и Севастополь)

На Черном море: сражения русского флота с немецикими кораблями «Бреслау» и «Гебен»(получил значительные повреждения). Российский флот занял господствующее положение на Черном море

Декабрь

Закавказье: Саракамышское сражене – оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск, завершилась победой над турками в январе 1915 и русская армия открыла себе дорогу вглубь Анатолийского плоскогорья (по мнению некоторых историков, в качестве мести за поражение турецкие власти организовали геноцид армян )

Кампания 1914 не принесла решающего успеха ни одной из воюющих сторон.

Первым воздушный таран применил П. Нестеров 8 сентября 1914 года против австрийского самолёта-разведчика

В связи с началом Первой мировой войны на волне патриотических и антинемецких настроений в августе 1914 года Петербург был переименован в Петроград

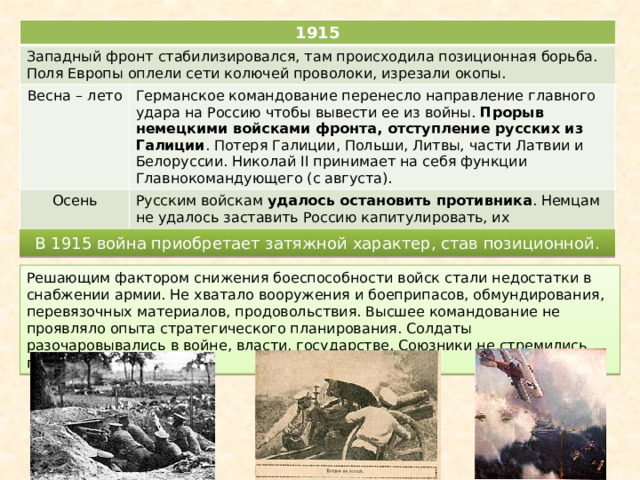

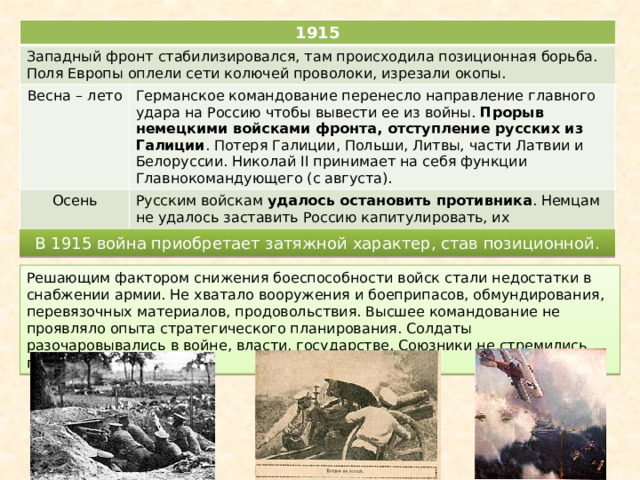

1915

Западный фронт стабилизировался, там происходила позиционная борьба. Поля Европы оплели сети колючей проволоки, изрезали окопы.

Весна – лето

Германское командование перенесло направление главного удара на Россию чтобы вывести ее из войны. Прорыв немецкими войсками фронта, отступление русских из Галиции . Потеря Галиции, Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии. Николай II принимает на себя функции Главнокомандующего (с августа).

Осень

Русским войскам удалось остановить противника . Немцам не удалось заставить Россию капитулировать, их стратегическая задача не выполнена.

В 1915 война приобретает затяжной характер, став позиционной.

Решающим фактором снижения боеспособности войск стали недостатки в снабжении армии. Не хватало вооружения и боеприпасов, обмундирования, перевязочных материалов, продовольствия. Высшее командование не проявляло опыта стратегического планирования. Солдаты разочаровывались в войне, власти, государстве. Союзники не стремились помогать.

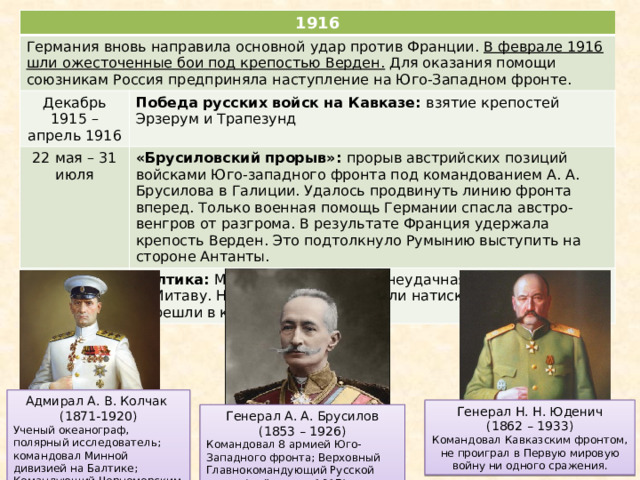

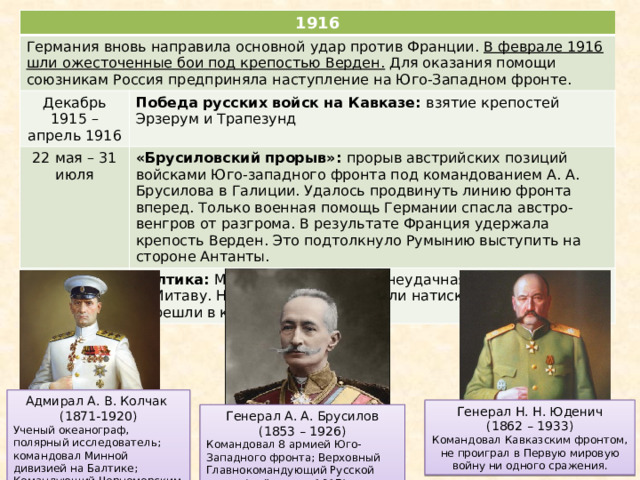

1916

Германия вновь направила основной удар против Франции. В феврале 1916 шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия предприняла наступление на Юго-Западном фронте.

Декабрь 1915 – апрель 1916

22 мая – 31 июля

Победа русских войск на Кавказе: взятие крепостей Эрзерум и Трапезунд

«Брусиловский прорыв»: прорыв австрийских позиций войсками Юго-западного фронта под командованием А. А. Брусилова в Галиции. Удалось продвинуть линию фронта вперед. Только военная помощь Германии спасла австро-венгров от разгрома. В результате Франция удержала крепость Верден. Это подтолкнуло Румынию выступить на стороне Антанты.

Декабрь

Балтика: Митавская операция – неудачная попытка вернуть г. Митаву. Немецкие силы отразили натиск русских и перешли в контрнаступление

Адмирал А. В. Колчак

(1871-1920)

Ученый океанограф, полярный исследователь; командовал Минной дивизией на Балтике; Командующий Черноморским флотом (1916–1917)

Генерал Н. Н. Юденич

(1862 – 1933)

Командовал Кавказским фронтом, не проиграл в Первую мировую войну ни одного сражения.

Генерал А. А. Брусилов

(1853 – 1926)

Командовал 8 армией Юго-Западного фронта; Верховный Главнокомандующий Русской армии (май – июль 1917).

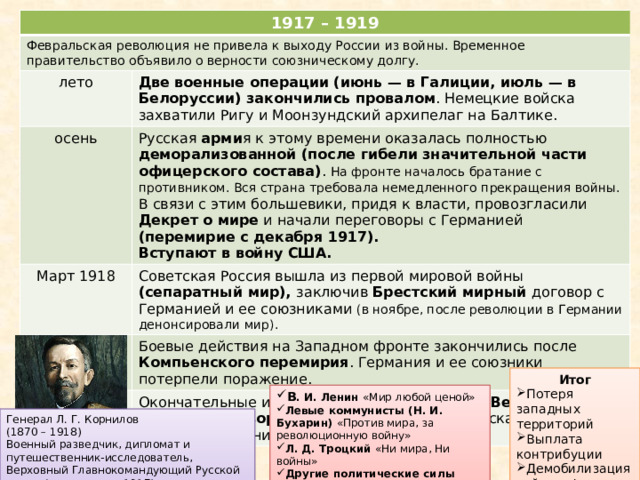

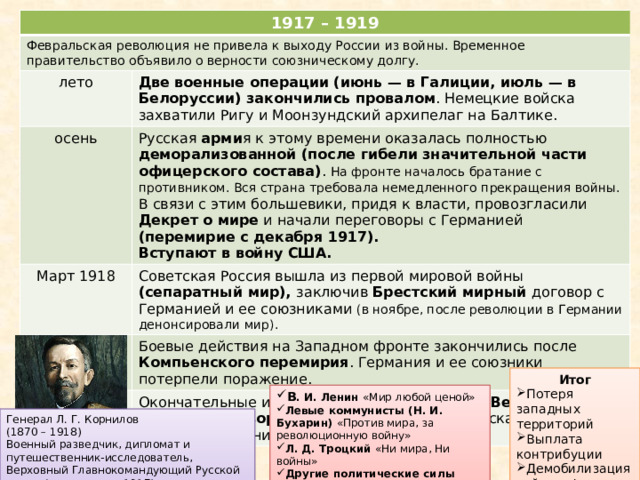

1917 – 1919

Февральская революция не привела к выходу России из войны. Временное правительство объявило о верности союзническому долгу.

лето

осень

Две военные операции (июнь — в Галиции, июль — в Белоруссии) закончились провалом . Немецкие войска захватили Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике.

Русская арми я к этому времени оказалась полностью деморализованной (после гибели значительной части офицерского состава) . На фронте началось братание с противником. Вся страна требовала немедленного прекращения войны. В связи с этим большевики, придя к власти, провозгласили Декрет о мире и начали переговоры с Германией (перемирие с декабря 1917). Вступают в войну США.

Март 1918

Ноябрь 1918

Советская Россия вышла из первой мировой войны (сепаратный мир), заключив Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками (в ноябре, после революции в Германии денонсировали мир).

1919

Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьенского перемирия . Германия и ее союзники потерпели поражение.

Окончательные итоги войны были подведены Версальским мирным договором . В его подписании Советская Россия участия не принимала.

Итог

- Потеря западных территорий

- Выплата контрибуции

- Демобилизация войск и флота

- В . И. Ленин «Мир любой ценой»

- Левые коммунисты (Н. И. Бухарин) «Против мира, за революционную войну»

- Л. Д. Троцкий «Ни мира, Ни войны»

- Другие политические силы против мира с Германией

Генерал Л. Г. Корнилов

(1870 – 1918)

Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь, Верховный Главнокомандующий Русской армии (июль–август 1917).

Последствия газовой атаки в районе г. Ипр

В 1915 немцы впервые в истории применили химическое оружие — хлор — и в 1917, также впервые в качестве оружия, — горчичный газ, ныне известный как иприт.

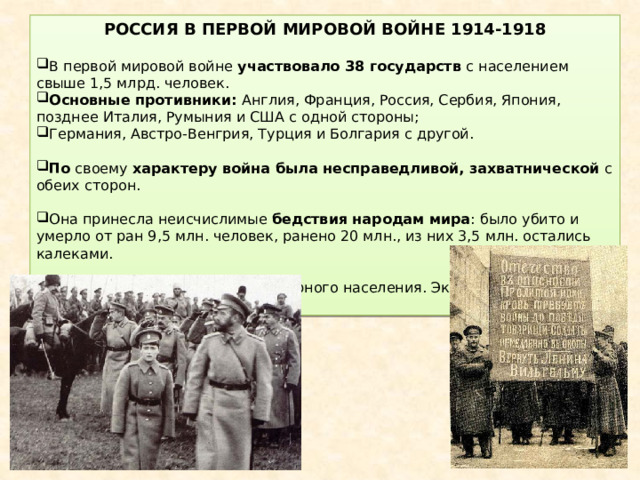

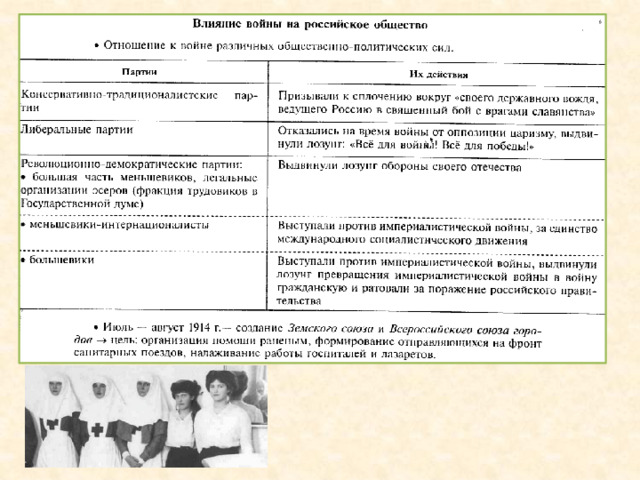

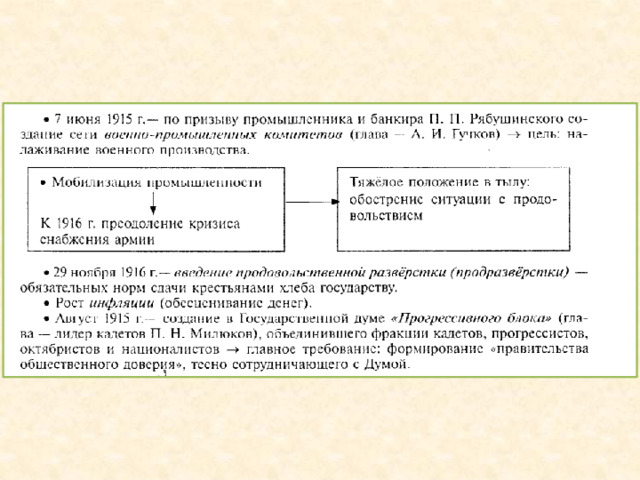

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914-1918

- В первой мировой войне участвовало 38 государств с населением свыше 1,5 млрд. человек.

- Основные противники: Англия, Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, Румыния и США с одной стороны;

- Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария с другой.

- По своему характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон.

- Она принесла неисчислимые бедствия народам мира : было убито и умерло от ран 9,5 млн. человек, ранено 20 млн., из них 3,5 млн. остались калеками.

- Погибло большое количество мирного населения. Экономика многих стран была подорвана.

ЭТО ВОЙНА:

Н ового оружия – самолётов, танков, газов,…

О громных потерь и разрушений

В место манёвренной стала позиционной

А гитации и государственного регулирования

Я сно показала важность мощи экономики

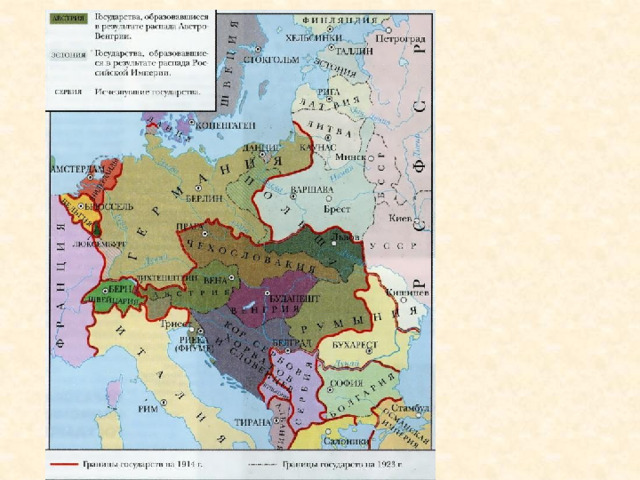

ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

К олоссальные потери (10 млн. убитых, 20 млн. раненых...)

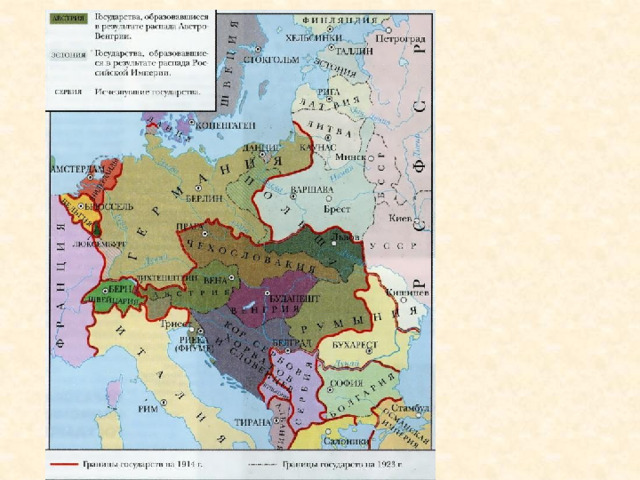

Р еволюции и развал в России, Германии, Турции, Австро-Венгрии

О богащение США , потеря главными участниками 1/3 богатства

В ерсальско -Вашингтонская система посеяла семена новой войны:

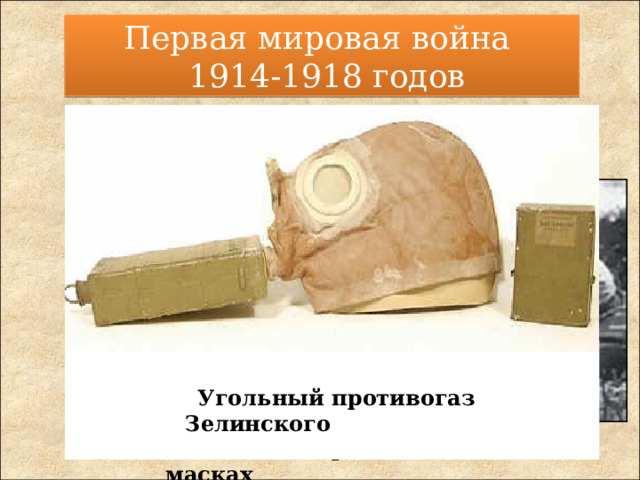

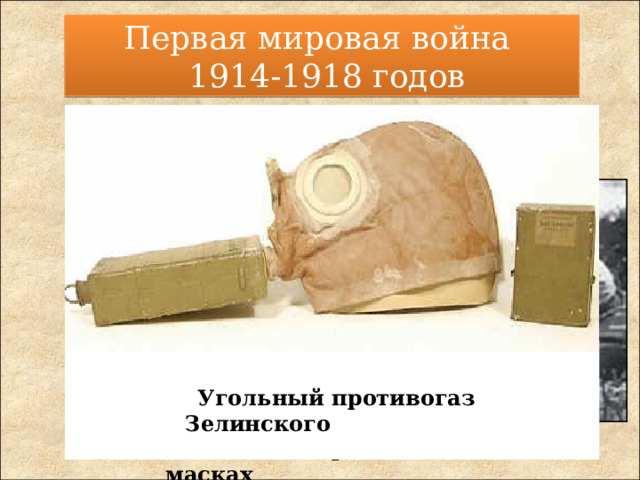

Первая мировая война 1914-1918 годов

Впервые были использованы:

- отравляющие вещества (ОМП)

Угольный противогаз Зелинского

Cолдаты в противогазных масках

Первая мировая война 1914-1918 годов

- огнеметы

- авиация

Огнеметы в

действии

Самый большой самолет Первой мировой войны –

бомбардировщик «Илья Муромец»

Немецкий «Альбатрос D»

Первая мировая война 1914-1918 годов

Широкомасштабное применение получили:

- подводные лодки

- автоматическое оружие – пулеметы

Британский танк «МК V».

Экспозиция музея в Кубинке.

- танки – техническая новинка

Легкий французский

танк фирмы «Рено»

Английские

ПЛ в порту

Германская ПЛ «U-15»

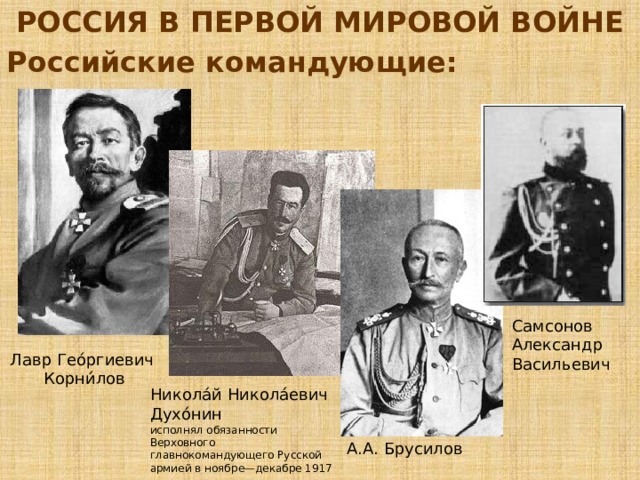

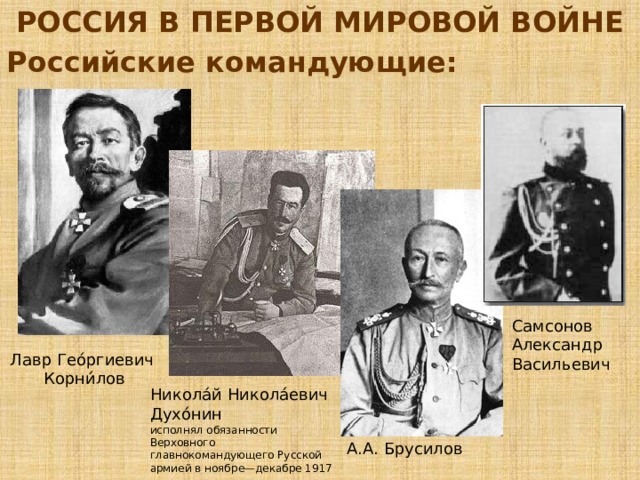

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Российские военноначальники:

М.В. Алексеев

Командовал Северо-западным фронтом. Приобрел репутацию организатора антиправительственного заговора и виновника Февральской революции.

Великий князь Николай Николаевич

РЕННЕНКАМПФ Павел-Георг Карлович фон

Николай II

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Российские командующие:

Самсонов

Александр

Васильевич

Лавр Гео́ргиевич

Корни́лов

Никола́й Никола́евич

Духо́нин

исполнял обязанности Верховного главнокомандующего Русской армией в ноябре—декабре 1917

А.А. Брусилов

Куляшова И.П.

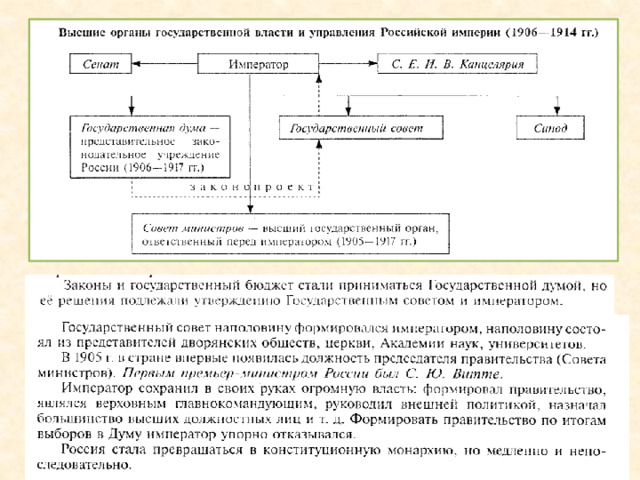

ПЛАКАТЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Россия

Великобритания

Франция

Германия

Международная организация для поддержания мира, существовавшая в 1919-1946

ЛИГА НАЦИЙ

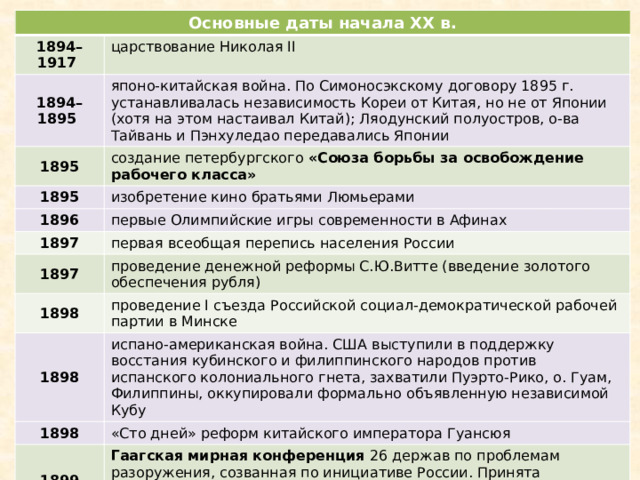

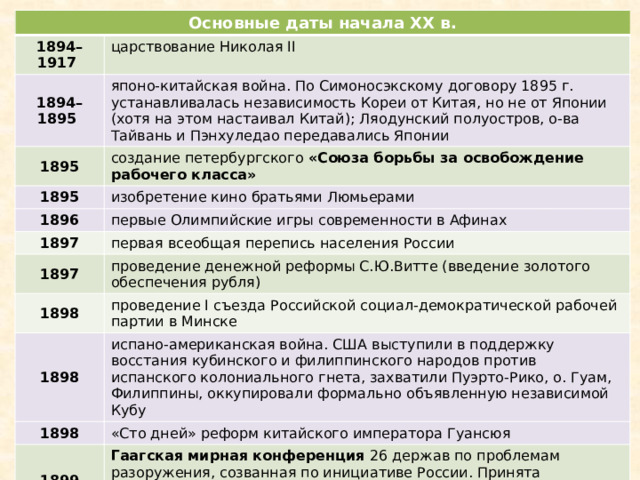

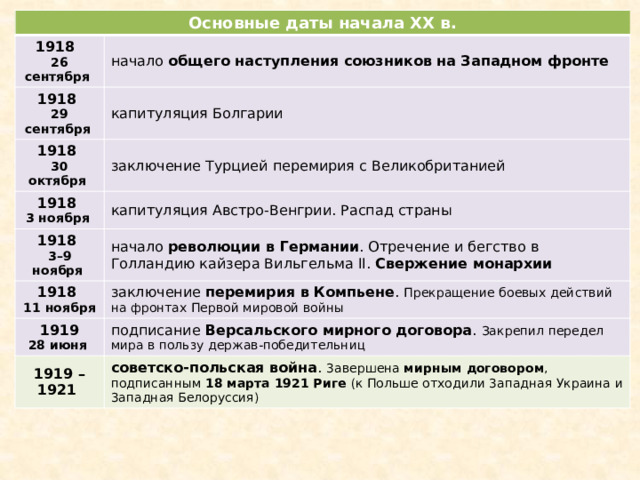

Основные даты начала XX в.

1894–1917

1894–1895

царствование Николая II

1895

японо-китайская война. По Симоносэкскому договору 1895 г. устанавливалась независимость Кореи от Китая, но не от Японии (хотя на этом настаивал Китай); Ляодунский полуостров, о-ва Тайвань и Пэнхуледао передавались Японии

создание петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»

1895

1896

изобретение кино братьями Люмьерами

1897

первые Олимпийские игры современности в Афинах

1897

первая всеобщая перепись населения России

1898

проведение денежной реформы С.Ю.Витте (введение золотого обеспечения рубля)

проведение I съезда Российской социал-демократической рабочей партии в Минске

1898

1898

испано-американская война. США выступили в поддержку восстания кубинского и филиппинского народов против испанского колониального гнета, захватили Пуэрто-Рико, о. Гуам, Филиппины, оккупировали формально объявленную независимой Кубу

«Сто дней» реформ китайского императора Гуансюя

1899

Гаагская мирная конференция 26 держав по проблемам разоружения, созванная по инициативе России. Принята Конвенция о мирном разрешении международных споров, о законах и обычаях сухопутной войны

Основные даты начала XX в.

1899–1901

восстание ихэтуаней («боксерское восстание») в Китае против иностранного вмешательства и разрушения традиционного общества. Подавлено войсками Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, России, Италии и Австро-Венгрии

1899–1902

англо-бурская война – захватническая война Великобритании против бурских республик Южной Африки Оранжевой и Трансвааля). Превращение республик в английские колонии

1901

забастовка рабочих Обуховского сталелитейного завода Петербурга «Обуховская оборона»)

1902

создание Партии социалистов-революционеров эсеров на базе слияния революционно-радикальных групп

1903

II съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Принятие программы и устава партии. Раскол партии по вопросу о характере и структуре партийной организации на большевиков (В.И. Ленин) и меньшевиков (Г.В. Плеханов)

1904

образование «Союза освобождения» – нелегального политического объединения либеральной интеллигенции

1904

англо-французское соглашение о разделе сфер влияния в Африке – крупный шаг в становлении Антанты

1904 январь 1905 август

русско-японская война . подписание Портсмутского мирного договора

Основные даты начала XX в.

1905–1907

1905 январь

первая революция в России

1905 май, июль

«Кровавое воскресенье». Начало первой революции в России

всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образование первого Совета рабочих депутатов

1905 июнь

1905 август

восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Волнения в Одессе

опубликование «Положения» об учреждении законосовещательной Думы , порядке выборов в нее на основе имущественного ценза («Булыгинская дума»)

1905 октябрь

1905

Всероссийская октябрьская политическая стачка

1905

17 октября

издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» (предоставление гражданских прав и свобод, расширение избирательного права и создание законодательной Государственной думы)

создание партии «Союз 17 октября» (октябристы)

1905

1906

вооруженное восстание в Москве

деятельность I Государственной думы

1906

1907

принятие указа о разрешении выхода крестьян из общины на хутора и отруба. Начало проведения аграрной реформы П.А.Столыпина

1907

соглашение между Англией и Россией об Иране, Афганистане и Тибете. Оформление Антанты – союза Англии, Франции и России

деятельность II Государственной думы

Основные даты начала XX в.

1907

1907–1912

разгон II Государственной думы и принятие нового избирательного закона число выборщиков перераспределялось в пользу землевладельцев). Конец первой российской революции

1907

деятельность III Государственной думы

подписание британо-российского соглашения о разделе сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете . Завершение оформления Антанты – англо-русско-французского союза

1908

1911–1912

Младотурецкая революция. Свержение деспотического режима султана Абдул-Хамида II, установление конституционной монархии.

итало-турецкая (Триполитанская, или Ливийская) война. По Лозаннскому миру 1912 Турция уступила Италии свои владения в Северной Африке (Триполитанию и Киренаики)

1911–1913

1912

Синьхайская революция вКитае. Свержение маньчжурской династии Цин, провозглашение республики

1912–1913

расстрел рабочих на Ленских золотых приисках («Ленский расстрел»)

Первая Балканская война между Балканским союзом ( Болгария, Сербия, Греция, Черногория) и Турцией. По Лондонскому мирному договору 1913 г. Турция потеряла все свои европейские владения, кроме Стамбула и небольшой части Восточной Фракии

1913 июнь-август

1914 – 1918

Вторая Балканская война Болгарии против Греции, Сербии и Черногории, к которым присоединились Румыния и Турция. По Бухарестскому мирному договору 1 91 3 г. Болгария уступила Румынии Южную Добруджу, Греции Южную Македонию и часть Западной Фракии, Сербии почти всю Северную Македонию

Первая мировая война между двумя крупными коалициями капиталистических держав: государствами Антанты (Россия, Великобритания, Франция) и Центральными державами Германия, Австро-Венгрия, Турция).

Основные даты Первой мировой войны

1914

1914

август-сентябрь

Восточно-прусская операция русского Северо-Западного фронта с целью захвата Восточной Пруссии. Закончилась поражением русских войск и их отходом из Восточной Пруссии

1914

август-сентябрь

Галицийская операция войск русского Юго-Западного фронта . Наступление австро-венгерских армий в Галиции и Польше остановлено; создан плацдарм для вторжения русских войск в Венгрию и Силезию

сентябрь

операция англо-французских войск на Марне . Наступавшие к Парижу германские войска остановлены на р. Марна, а затем вынуждены отступить. Сорван германский план быстрого разгрома Франции. Начало позиционной войны

1914

1914

октябрь-ноябрь

первое сражение у Ипра. Попытка германских армий ликвидировать ипрский выступ закончилась неудачей

1914 декабрь – 1915 январь

декабрь

поражение германской эскадры в битве с английской около Фолклендских островов. Победа в Фолклендском сражении позволила английскому флоту сосредоточить все свои силы на главном европейском) театре действий

1915

поражение турецкой армии в Закавказье от русской армии (Юденич)

1915

февраль

начало германским подводным флотом блокады Британских островов

апрель-май

второе сражение у Ипра . Первое применение германскими войсками химического оружия (хлора)

1915 май

1915

вступление в войну на стороне Антанты Италии

весна-лето

наступление немецких и австрийских войск на Восточном фронте. Поражение русских войск в Галиции, Польше и Прибалтике

Основные даты начала XX в.

1915

создание «Прогрессивного блока» из прогрессистов, октябристов, кадетов и др.

1915 октябрь

вступление в войну на стороне германо-австрийского блока Болгарии

1916

февраль-декабрь

Верденская операция на Западном фронте (стала самой крупной операций Первой мировой войны). Неудачная попытка германской армии прорвать фронт французских войск в районе Вердена

1916

31 мая – 1 июня

Ютландское сражение между главными силами английского и германского флотов . Английский флот сохранил свое господство на море

1916

1916

наступление русского Юго-Западного фронта (командующий генерал А.А. Брусилов). Русские войска прорвали позиционную оборону австро-венгерских армий и заняли значительную территорию

июнь-август

июль-ноябрь

сражение на р. Сомме между англо-французскими войсками и германской армией. Первое применение танков

1916 август

вступление в войну на стороне Антанты Румынии

1917 февраль

начало Германией неограниченной подводной войны

1917 февраль –март

Февральская буржуазно-демократическая революция в России

1917 27февраля

образование Временного комитета Государственной думы и Петроградского Совета рабочих депутатов , к которому примкнули выборные представители солдат. Начало складывания двоевластия

1917 2 марта

отречение Николая II от престола . Образование Временного правительства во главе с Г. Львовым

Основные даты начала XX в.

1917 апрель

массовые антивоенные демонстрации в Петрограде, Москве и др. городах. Первый кризис Временного правительства (нота Милюкова)

1917 6 апреля

США объявляет войну Германии

1917 июнь

высадка американских войск во Франции

1917 июнь

манифестация в Петрограде под лозунгами «Вся власть Советам!». Второй кризис Временного правительства

1917

июль-ноябрь

третье сражение у Ипра . Применение немецкими войсками химического оружия (горчичного газа, получившего по месту боев название « иприт »)

1917

1917 август

разгон вооруженной антиправительственной демонстрации. Конец двоевластия

4 июля

выступление генерала Л.Г.Корнилова. Третий кризис Временного правительства

1917 24–26 октября

вооруженное восстание в Петрограде. Низложение Временного правительства. Начало работы II Всероссийского съезда Советов

1917

26 октября

принятие II съездом Советов декретов о мире и земле . Образование правительства Совета народных комиссаров (Совнарком, СНК) под председательством В.И. Ленина; избрание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК)

1917

ноябрь – декабрь

сражение английских и немецких войск у Камбре на севере Франции . Использование массированной танковой атаки для прорыва немецкой позиционной обороны

1917

15 декабря

подписание советским правительством соглашения о перемирии с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией

Основные даты начала XX в.

1918

1918

3 марта

подписание Брест-Литовского мирного договора между Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Аннексия Германией Польши, Прибалтики, части Белоруссии и Закавказья и получение контрибуции

1918

март – апрель

мартовское наступление немцев в Пикардии

начало англо-франко-американской интервенции

1918

март

1918 май

май-июнь

германское наступление на р. Эна и Уаза. Прорыв французской обороны в районе р. Марна

начало восстания Чехословацкого корпуса

1918–1921

1918

проведение политики «военного коммунизма»

1918

июль – август

второе сражение на Марне («Сражение за мир»). Ликвидация в ходе контрнаступления союзников по Антанте угрозы захвата Парижа немецкими войсками

10 июля

принятие первой Конституции РСФСР на V Всероссийском съезде Советов

1918

1918

июль

расстрел царской семьи в Екатеринбурге

26 сентября

начало общего наступления союзников на Западном фронте

1918

29 сентября

капитуляция Болгарии

Основные даты начала XX в.

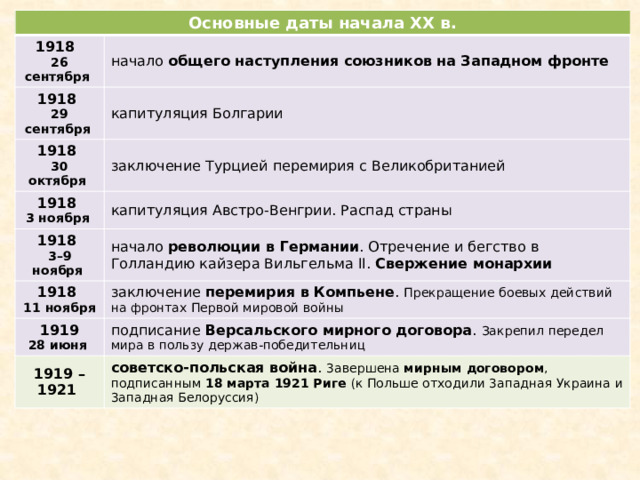

1918

1918

26 сентября

начало общего наступления союзников на Западном фронте

1918

29 сентября

капитуляция Болгарии

30 октября

заключение Турцией перемирия с Великобританией

1918

1918

капитуляция Австро-Венгрии. Распад страны

3 ноября

3–9 ноября

начало революции в Германии . Отречение и бегство в Голландию кайзера Вильгельма II. Свержение монархии

1918

1919

11 ноября

заключение перемирия в Компьене . Прекращение боевых действий на фронтах Первой мировой войны

1919 – 1921

28 июня

подписание Версальского мирного договора . Закрепил передел мира в пользу держав-победительниц

советско-польская война . 3авершена мирным договором , подписанным 18 марта 1921 Риге (к Польше отходили 3ападная Украина и 3ападная Белоруссия)

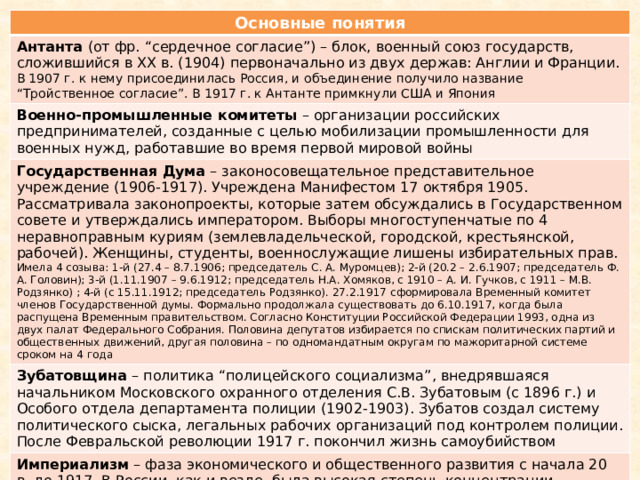

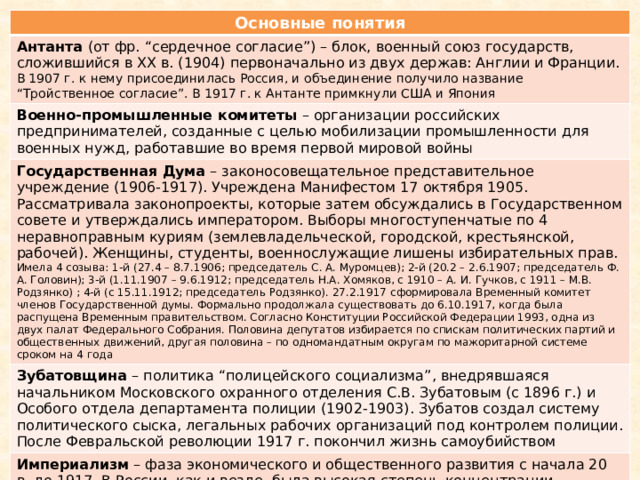

Основные понятия

Антанта (от фр. “сердечное согласие”) – блок, военный союз государств, сложившийся в XX в. (1904) первоначально из двух держав: Англии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Россия, и объединение получило название “Тройственное согласие”. В 1917 г. к Антанте примкнули США и Япония

Военно-промышленные комитеты – организации российских предпринимателей, созданные с целью мобилизации промышленности для военных нужд, работавшие во время первой мировой войны

Государственная Дума – законосовещательное представительное учреждение (1906-1917). Учреждена Манифестом 17 октября 1905. Рассматривала законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете и утверждались императором. Выборы многоступенчатые по 4 неравноправным куриям (землевладельческой, городской, крестьянской, рабочей). Женщины, студенты, военнослужащие лишены избирательных прав. Имела 4 созыва: 1-й (27.4 – 8.7.1906; председатель С. А. Муромцев); 2-й (20.2 – 2.6.1907; председатель Ф. А. Головин); 3-й (1.11.1907 – 9.6.1912; председатель Н.А. Хомяков, с 1910 – А. И. Гучков, с 1911 – М.В. Родзянко) ; 4-й (с 15.11.1912; председатель Родзянко). 27.2.1917 сформировала Временный комитет членов Государственной думы. Формально продолжала существовать до 6.10.1917, когда была распущена Временным правительством. Согласно Конституции Российской Федерации 1993, одна из двух палат Федерального Собрания. Половина депутатов избирается по спискам политических партий и общественных движений, другая половина – по одномандатным округам по мажоритарной системе сроком на 4 года

Зубатовщина – политика “полицейского социализма”, внедрявшаяся начальником Московского охранного отделения С.В. Зубатовым (с 1896 г.) и Особого отдела департамента полиции (1902-1903). Зубатов создал систему политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции. После Февральской революции 1917 г. покончил жизнь самоубийством

Империализм – фаза экономического и общественного развития с начала 20 в. до 1917. В России, как и везде, была высокая степень концентрации производства, шло формирование финансового капитала. Важнейшая особенность империализма в России – взаимопроникновение высших форм капитализма и докапиталистических укладов

Основные понятия

Отруб – по Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство, отделившееся от общины землей. При этом дом оставался на территории общины

Революционная ситуация – обстановка, служащая показателем зрелости социально-политических условий для революции. Для революционной ситуации характерны: “кризис верхов”, т. е. невозможность представителей власти сохранять свое господство в неизменном виде, при этом нужно, чтобы “верхи” сами не могли жить по-старому; обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов и слоев; значительное повышение политической активности широких масс. В России первая революционная ситуация конца 50-начала 60-х гг. XIX в. явилась выражением кризиса феодально-крепостнической системы после поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг. Рост крестьянского движения и общий демократический подъем толкнули самодержавие к подготовке реформ. Разрешила революционную ситуацию Крестьянская реформа 1861 г. Вторая революционная ситуация возникла в результате обострения социально-политических противоречий после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Достигла кульминации в 1880-1881 гг. В условиях наступившей реакции после убийства народовольцами Александра II правительство провело контрреформы. Революционная ситуация начала XX в. завершилась революцией 1905-1907 гг. Революционная ситуация 1913-1914 гг. не переросла в революцию из-за начавшейся I мировой войны. Революционная ситуация в 1916-1917 гг. вылилась в Февральскую революцию 1917 г. и завершилась Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 г.

Третьиюньский переворот – роспуск 3 июня 1907 года Государственной думы и изменение избирательного закона. Считается концом Первой русской революции

Хутор – по Столыпинской аграрной реформе – хозяйство, отделившееся от общины вместе с землёй и домом. Являлся частной собственностью

Аннексия (от лат. “присоединение”) – насильственный захват победителем части территории побежденного государства

Основные понятия

Советы – возникли в ходе революции 1905-1907 гг. (первый Совет – в Иваново-Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.) как самостоятельные органы руководства и координирования борьбы рабочих за свои права на местах. В несравненно более широких масштабах Советы возродились во время Февральской (1917 г.) революции и вплоть до июня 1917 г. выступали в качестве “второй” власти, противостоящей буржуазному Временному правительству (позднее стали его поддерживать). В этот период действовали Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов. После Октябрьской революции 1917 г. Советы являлись представительными органами государственной власти в центре и на местах в РСФСР, СССР, и до конца 1993 г. – в Российской Федерации (с 1936 по 1977 г. – Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов) . С 1988 г. высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов (до 1991 г.). Отличительной чертой Советов являлась неразделимость законодательной и исполнительной власти