ПОНЯТИЕ РАЗВИТИЯ В ВЫСШЕЙ ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация: В понятийном аппарате педагогики и психологии важным определением с точки зрения теоритического и практического осмысления принципов человеческого бытия является «развитие». Необходимо обратить внимание на то, что развитие как понятие, при приложении к человеку, определяется очень сложно и неоднозначно. Такая неоднородность в определении является следствием сложного устройства человека и человеческого общества.

Ключевые слова: развитие, душа, психика, человек, ребенок, педагогика, психология.

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT IN HIGHER PEDAGOGY

Abstract: In the conceptual apparatus of pedagogy and psychology, an important definition from the point of view of theoretical and practical understanding of the principles of human existence is "development". It is necessary to pay attention to the fact that development as a concept, when applied to a person, is defined very difficult and ambiguous. Such heterogeneity in definition is a consequence of the complex structure of man and human society.

Keywords: development, soul, psyche, person, child, pedagogy, psychology.

В понятийном аппарате педагогики и психологии важным определением с точки зрения теоритического и практического осмысления принципов человеческого бытия является понятие «развитие». Необходимо обратить внимание на то, что развитие как понятие, при приложении к человеку, определяется очень сложно и неоднозначно. Такая неоднородность в определении является следствием сложного устройства человека и человеческого общества. Если обратиться к «Большому психологическому словарю», то мы находим следующие «терминологические единицы», рассматриваемые с позиции развития, например, «развитие личности», «развитие памяти», «развитие психики», «развитие движения ребенка» и др. [1, С. 1898 – 1900; 1902 - 1909] Мы определенно наблюдаем многогранность определения понятия «развитие», но, не смотря на разбросанность определений, представляется возможным вычленить идейную нить всех определений. Идея, которая пронизывает вообще само развитие заключается в следующей формулировке: «изменение (чего-либо или кого-либо) от простой организации материи или явления (в широком смысле слова) к более сложной», т.е. смысл заключается в том, чтобы данное «изменение» способствовало выживаемости системы, тогда это и будет именоваться «развитием». Мы видим, что в данной «идее» учитываются количественные и качественные модели изменений всего, что нас окружает.

Представляется необходимым заметить, что такая мировоззренческая модель понимания развития основывается на «эволюционном подходе» решения проблемы возникновения и развития жизни на Земле. Такой подход привел современную педагогику к тому, что ребенок стал рассматриваться в качестве «социального продукта общества». В связи с этим, современная педагогическая парадигма своей задачей определяет: «создание необходимых условий для «преобразования ребенка в пригодную структуру для социальной среды» и данная «пригодная структура» именуется понятием «личности». На основании вышеизложенного возможно задать следующие вопросы: «Ребенок находящийся в утробе матери, является личностью? Новорожденный ребенок является личностью? И к сожалению, современная педагогика дает определенный ответ: «нет». И вообще, что такое личность?

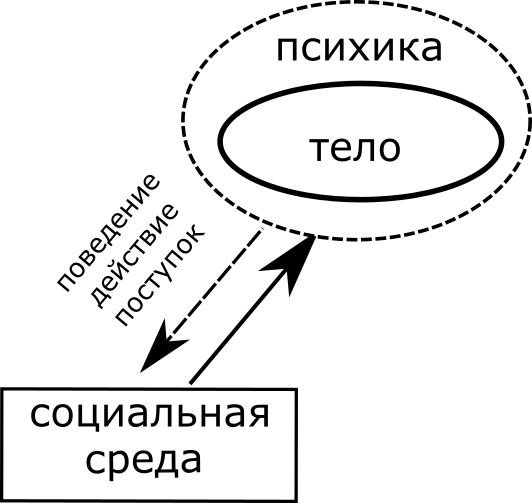

Если обратиться к «Большому психологическому словарю», то можно увидеть, что под личностью в общественных науках подразумевается «особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения» [1, С. 1086], т.е. становится очевидным, что личность – это результат развития, который достигается через «совместную деятельность» и «общение». (см. рисунок ниже)

Расшифровка к рисунку:

t0 – индивид – младенец: несформированная социальная единица общества

tx – индивид – личность: сформированная социальная единица общества

S – непосредственное влияние социума на процесс «становления человека человеком»

Sx – непосредственное влияние социума на процесс «становления человека человеком» под действием случайных факторов.

Данное понимание личности в контексте развития является однобоким и одновременно неопределенным, что в свою очередь, приводит не только к разрушению самой человечности (что мы вынуждены наблюдать сегодня), но и лишает детей, педагогов и родителей возможности ориентации в сложном динамическом мире, что в свою очередь, приводит к различному пониманию детства.

Еще одним важным понятием, которое напрямую связано с развитием человека (в частности ребенка), является «психика». Если обратиться к «Большому психологическому словарю», то увидим, что понятие психики определяется следующим образом: «… форма активного отображения индивидом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию» [1, С. 1748]. Далее мы видим, что психика «… возникла на определенном этапе развития живой природы в связи с формированием у живых существ способности к активному перемещению в пространстве» [1, С. 1750].

Следует отметить, что в основе понимания развития психики человека «лежит овладение индивидом исторически сформировавшимися общественными потребностями и способностями, необходимыми ему для включения в трудовую и общественную жизнь» [1, С. 1751]. На основании вышеизложенного становится очевидным, что ребенок на этапе младенческого развития психики по средством усваивания опыта от взрослых активно усваивает реакционное соотношение потребности и собственно сомой реакции с ней.

Следующий этап развития ребенка (ранний возраст) определяет способы овладения простейших предметов, по средством формирования универсальных движений рук, относительно к решению простейших двигательных задач. На следующем этапе (3 до 6-7 лет) в психике ребенка формируются способности к воображению и к употреблению различных объектов.

На основании приведенных выше некоторых особенностей в возрастной психологии ребенка, представляется возможным сделать заключение, что психология (и как следствие педагогика) основным условием развития психики ребенка видит в активационной деятельности со стороны самого общества, что в свою очередь привело к угнетению «личностного начала» внутри самого ребенка и более того, сама психика стала пониматься как «программируемая оболочка живой материи».

Следовательно, на основании вышеизложенного, становится очевидным, что современное понимание «внутреннего-я» ребенка тождественно «социальному-я» общества. Конечно, нельзя исключать труды педагогов и психологов-гуманистов, которые не смотря на «эволюционно-животный» подход к детству, признавали существование личностного потенциала человека в истинном его значении, но к сожалению, гуманистические подходы к рассмотрению детства остались на уровне мировоззрений, т.к. не получили научного обоснования с точки зрения формальной логики (в особенности физики).

Следует отметить, что проблема современной педагогики заключается в отсутствии «единой универсальной платформы» понимания детства, что на сегодняшний момент привело к выгоранию педагогической мысли, к полному отсутствию идейного и творческого потенциала. Последствием данных процессов «вымирания педагогической мысли» является полное угнетение и уничтожение детства так такового. Для решения вышеописанных проблем предлагается рассмотреть понятие развития с позиций принципов Высшей педагогики.

Прежде чем обратиться к пониманию развития человека (в частности ребенка) в Высшей педагогике, следует обозначить, каким образом понимаются в ней личность и душа.

В Высшей педагогике понятие психики содержательно тождественно понятию души. Под душой Высшая педагогика понимает сложную многоуровневую энергетическую систему, в связи с этим, душа каждого человека, а значит и сам человек, индивидуальна, самобытна, самоценна. Питание души осуществляется духовным началом человека, именно духовное начало определяет качество самого человека, т.е. его личность.

Личность человека охватывает всю природу человека целиком, - это с одной стороны, а с другой – трихотомическая совокупность человеческой природы позволяет вести речь о личностном в человеке. На основании вышеизложенного становится очевидным, что личностное начало в человеческой природе имеет свое начало на уровнях духа – наивысших энергетических уровнях и «продолжается» на уровнях души и тела.

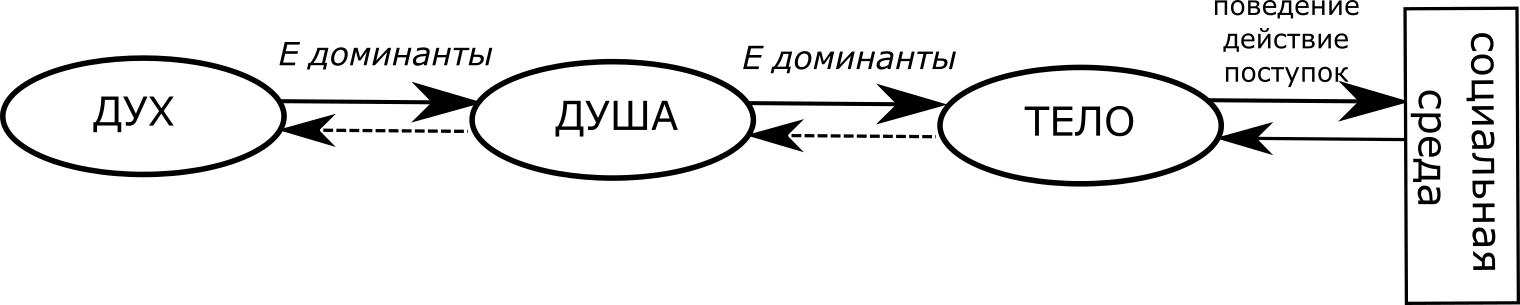

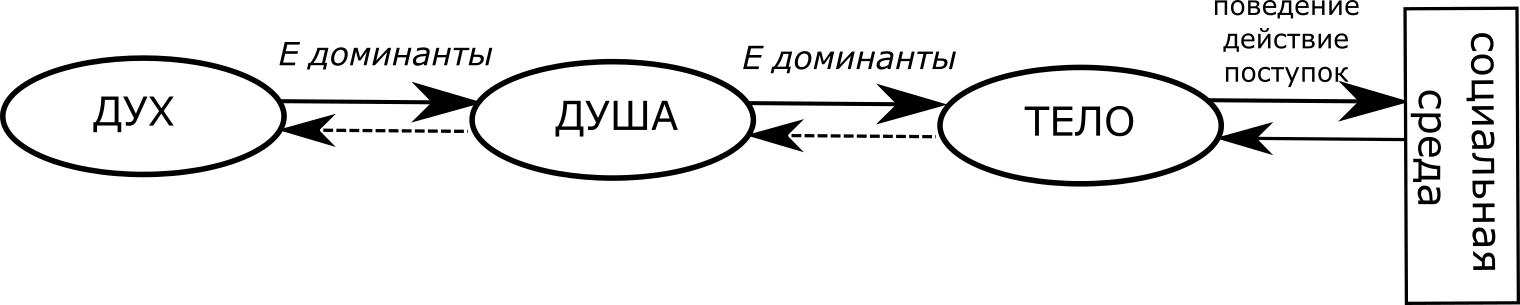

Хотим заметить, что поведение человека определяется мотивацией, которая порождается доминантой («E доминанты») полюса энергий на уровне духа, т.е. происходит пучковая интеграция энергии:

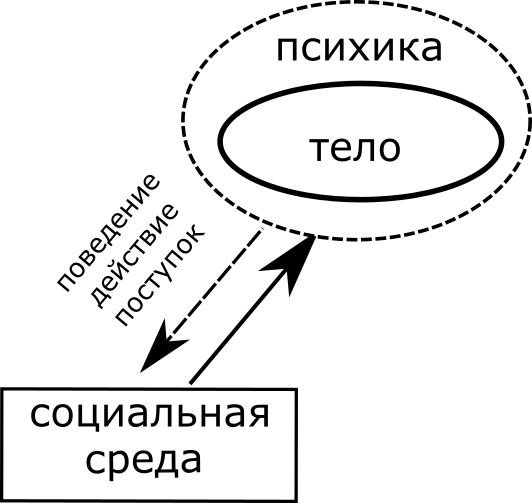

В современной психологии данная схема выглядит иначе:

В современной психологии данная схема выглядит иначе:

Следует отметить, что на уровне духа в человеческой природе возникают статические точки наивысших потенциалов энергий, что в свою очередь позволяет вести речь о процессе доминировании определенного «типа энергий», что в свою очередь, определяет существование духа как сложной системы в составе природы человека. Так же необходимо уточнить, что создание условий для изменений и акта самого момента трансформации энергетического импульса в действие происходит на энергетических уровнях души.

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о том, что форма мотивации определяется на уровне души, а качество мотивации – на уровне духа, т.е. форма мотивации отвечает на вопрос: «Каким образом что-то сделать?», а качество – «Что именно сделать?». Необходимо иметь ввиду, что качество мотивации определяется духом, но, конечно, и затрагивает сущностность энергий души. Данное явление обусловлено тем, что духовное начало человека питает и удерживает структуру человеческой природы. Становится очевидным, что душа человека является некоторым проводником (в узком смысле), «оформителем» энергий духа, т.е. душа определяет формы духа (в частности мотивации). В то же время нельзя исключать тот факт, что сами по себе энергии души тоже находятся в тесном перекрытии с духовным началом человека, т.к. помимо форм энергий души, они имеют и сущностный потенциал данных энергий. Исходя из этого, появляется возможность суждения и состоянии духа человека по состоянию энергий его души.

Исходя из вышеописанного следует, что Высшая педагогика рассматривает человека не в качестве биосоциального индивида, а как энерго-социальную личность. Данный подход к пониманию природы человека обуславливается тем, что Высшая педагогика при рассмотрении вопроса детства обращается к более тонким «материям» человеческой природы, т.е. к энергиям и, следовательно, понятие «развития» рассматривается иначе относительно понимания современной педагогики.

Высшая педагогика развитие рассматривает с позиции «движения энергий», при чем, данное «движение» подчиняется принципам статичности качества энергий и форм этих энергий, а также, принципу диалектики природы самого человека.

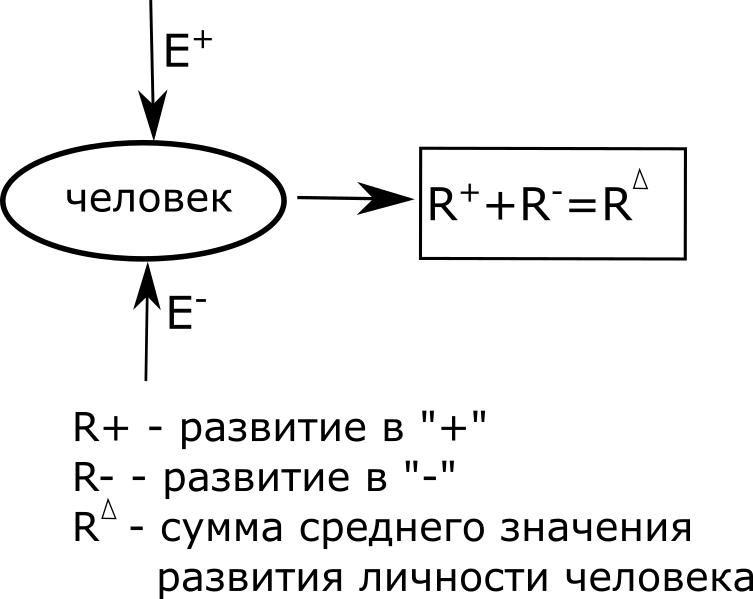

Принцип статичности энергий означает, что энергии «положительные» и «отрицательные» имеют сущностное постоянство, а принцип диалектики относительно энергийности природы человека утверждает, что человеческая природа сама в себе противоречива. Данная противоречивость объясняется наличием в самом человеке одновременных токов «положительных» и «отрицательных» типов энергий.

На основании вышеизложенного возможно сделать вывод, что человеческая природа как энергетическая система динамична и статична одновременно, т.е. на всех уровнях «антропологических единиц» в природе человека происходит одновременное течение разных типов энергий, но при этом, данные виды энергий сущностно не смешиваются.

Определение доминанты относительно структуры природы человека происходит на уровнях волевой сферы души по форме и на уровнях духа – по качеству. Причем, нужно обратить внимание на то, что качественное состояние души человека определяется личным выбором самого человека, а это означает, что каждый человек несет личную ответственность за сделанный им выбор. Это означает, что по своей сути развитие имеет «отрицательные» и «положительные» полюса движения.

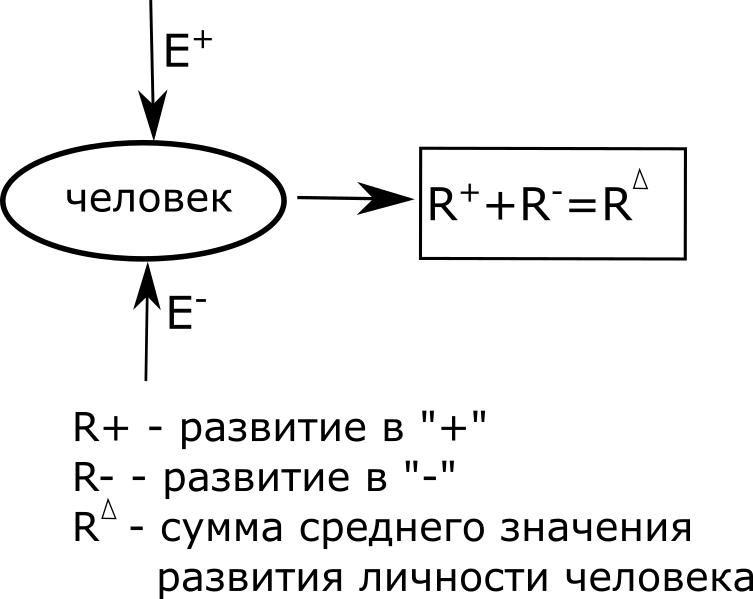

Само по себе развитие как процесс является сублимированным феноменом, т.е. «развитие отрицательное» и «развитие положительное» в своем основании имеет волевую потенцию, а так как человеческая природа подчиняется принципу диалектики, то появляется возможность вести речь о некоторой «сумме среднего значения развития личности человека». Данная сублимация по волевому потенциалу «положительных» и «отрицательных» энергий происходит на уровне души человека, т.к. именно она непосредственно «соприкасается» с духом и с телом человека, а это означает, что в каждом действии развития человека существуют положительные и отрицательные факторы. Следовательно, появляется возможность определить, что «сумма среднего значения развития личности человека» позволяет выявить доминанту в процессе развития человека.

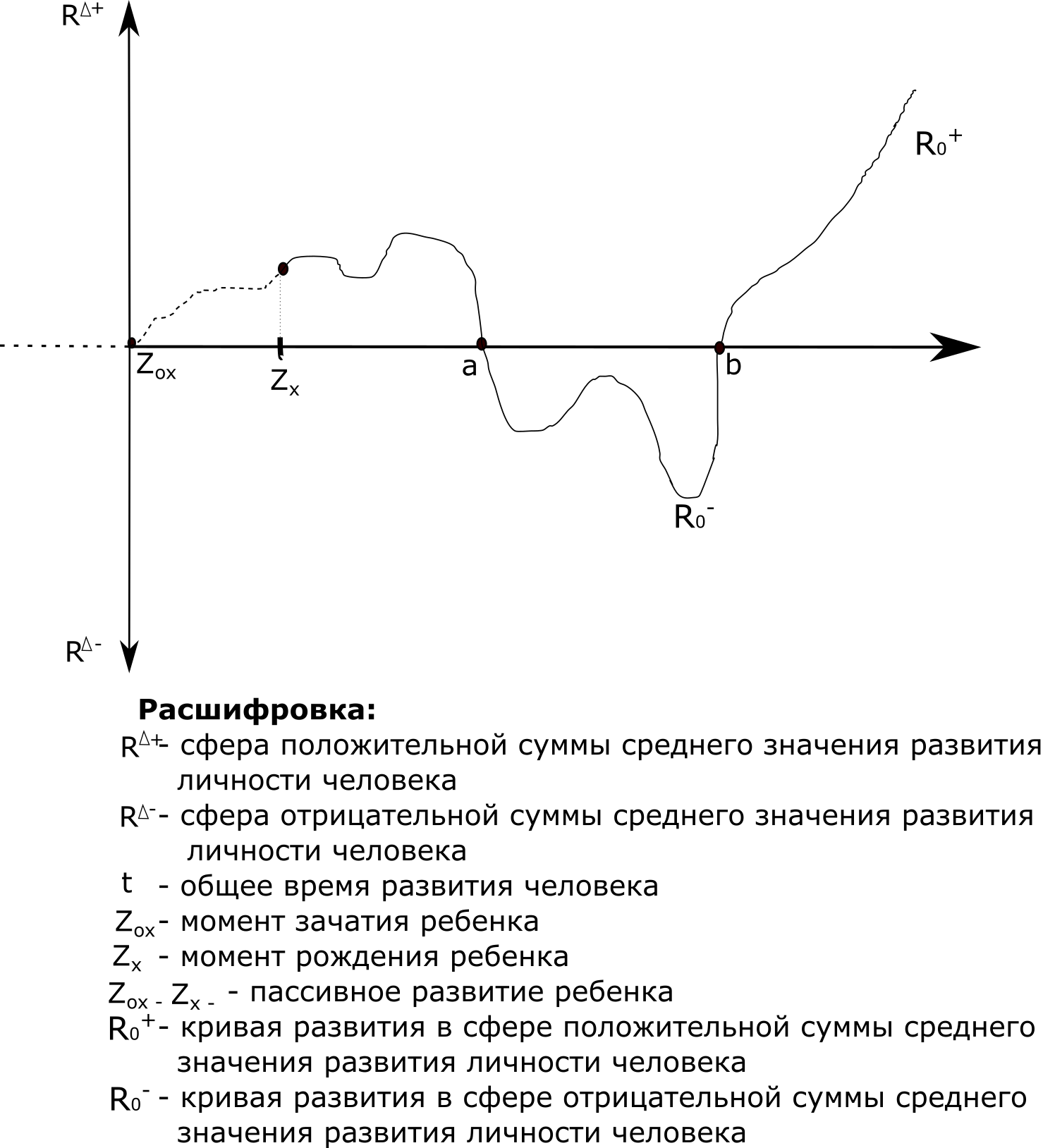

На основании вышеизложенного, становиться возможным развитие человека графически изобразить следующим образом:

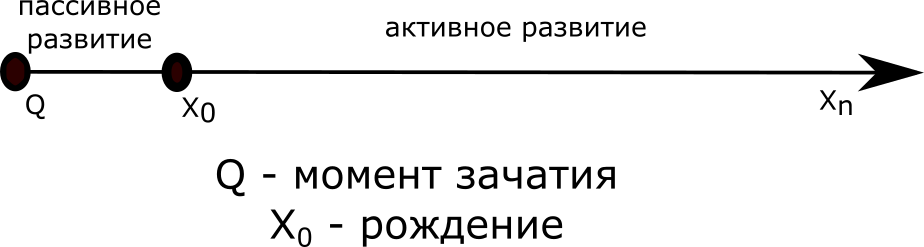

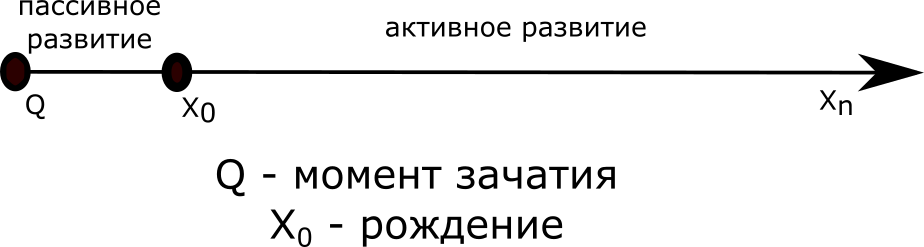

Так же представляется возможным сделать важное замечание в отношении временных границ развития ребенка. Высшая педагогика «отправной точкой» в развитии ребенка (человека в целом) считает момент образования зиготы в утробе матери, а это означает, что в развитии ребенка принимают участие оба родителя и начинается оно не с применения методик воспитания и образования, а с образа жизни обоих родителей до зачатия ребенка. Такое понимание временных границ начала развития ребенка в Высшей педагогике обуславливается тем, что по своей энергийной сущности зигота в утробе матери уже имеет телесную форму, душу и духовное начало, т.е. зигота – ребенок.

Так же необходимо отметить, что ребенок уже на уровне зиготы по мимо качеств, переданных от родителей имеет и индивидуальные, т.е. личностные особенности. Данная личностность обуславливается наличием духовного начала, что в свою очередь означает недопустимость внутриутробного умерщвления ребенка, т.е. аборт – убийство.

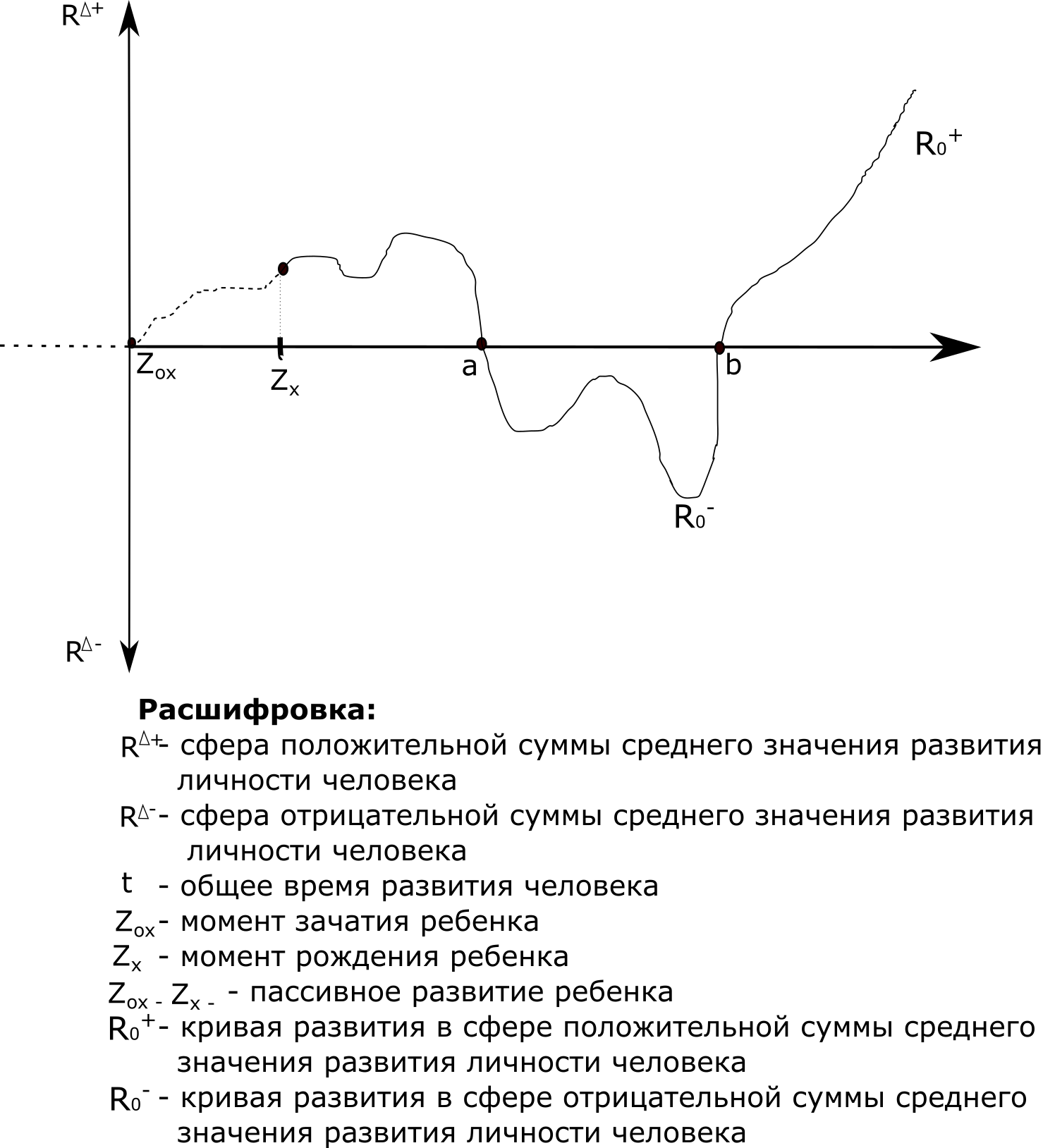

На основании всего вышеизложенного относительно понимания развития в Высшей педагогики, представляется возможным построить график общего понимания личностного развития личности человека:

На основании графика становится возможным вывести первые характеристики развития в Высшей педагогики:

Развитие не имеет нулевого вектора, т.е. оно само по себе динамично;

Развитие всегда сублимировано по сущности, но положительно или отрицательно по мотивации, т.е. в самом развитии принимают участие положительные и отрицательные типы энергий, но в то же время само поведение определяется преобладающей потенцией одного типа энергий над другим – мотивацией;

Развитие протекает во времени и, следовательно, имеет ритмику, продолжительность.

На основании проведенных размышлений и исследований представляется возможным вывести первое определение понятия развития, действующее в рамках Высшей педагогики:

Развитие – это способность человека как единой энергетической структуры при образовании точечных импульсов - мотивации переходить с низшего уровня энергий к высшему.

ПРИМЕЧАНИЕ

Большой психологический словарь. 4-е изд. доп. и переработанное// Под ред. Зинченко В. П. Мещеряков Б. Г. – М., 2015. – 2788 с.

Авторские данные

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Шехурдин Ярослав Павлович |

| 2. | Должность | Студент |

| 3. | Место учебы | Владимирский педагогический колледж |

| 4. | Почтовый индекс, домашний адрес, телефон, e-mail | 600009 г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 13; e-mail: [email protected] |

| 5. | Название научной публикации автора | «Понятие развития в Высшей педагогики» |

| 6. | Количество страниц в научной работе автора | 11 |

| 7. | Дата | 21.01.2022 |

В современной психологии данная схема выглядит иначе:

В современной психологии данная схема выглядит иначе: