Сабақтын жоспары План урока №_____

Жүргізу уақыты/ Дата урока «___»_________ 201___г. Тобы\группа_________

Пән \ Предмет «Уголовное право»

Тақырып\Тема « Понятие преступления»

Сабақтын максаты \ Цели урока:

1.Білімділік/Образовательная: Уяснить понятие и социальную сущность преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.

расскрыть понятия «преступление», «признаки преступления», «общественная опасность», «противоправность», «виновность», «наказуемость», рассмотреть и выявить классификацию преступлений, провести разграничения преступления от других правонарушений.

2.Дамытушылық\Развивающая: развить у учащихся умение сравнивать и правильно объяснять изучаемые явления, умение выделять главное, совершенствовать умение работать материалами документов, текстом законов, способствовать развитию умения делать выводы.

3.Тәрбиелік\Воспитательная: содействовать формированию мировоззрения, воспитывать терпеливость, аккуратность, дисциплинированность, развивать у уч-ся интерес к изучаемой теме.

Сабақтын турі\ тип урока: комбинированный урок

Әдістер/ методы объяснение, элемент беседы, наглядно-практический

Жабдықтар\Оборудование: доска, схема « Субъективная сторона преступления», иллюстрации, учебник «Уголовное право» Г.Ф. Поленов, «Уголовный кодекс РК 1997 г.», Комментарий к уголовному кодексу РК.

Сабақтың жоспары\Ход урока

| Жоспар кезені Этапы урока Уақыты Время (мин) | Окытушынын кызметі Деятельность Преподавателя | Окушылардын танымдалык кызметі Познавательная деятельность уч-ся

|

| I.Организационный момент ( 1 мин) | -Проверка посещаемости -Проверка готовности к уроку -Постановка целей урока | Учащиеся готовят к уроку: Конспекты и необходимые принадлежности, повторяют пройденный материал. |

| II.1 Проверка домашнего задания (15мин) Повторение пройденного материала, актуализация прежних знаний II.II Проверка ранее изученного материала | Установление правильности и объемности выполнения домашнего задания всеми учащимися Выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий, обеспечение их коррекции вопросы устного опроса: А.Устный фронтальный опрос 1. Какова структура Уголовного кодекса? 2. Какой критерий положен вову деления Особенной части на главы? 3. Что следует понимать под действием уголовного закона в пространстве? 4. Что означают принципы территориальности и гражданства? 5. Когда уголовный закон вступает в силу? 6. Что означает обратная сила закона? | Оптимальность сочетания контроля, самоконтроля и взаимоконтроля для установления правильности выполнения задания и коррекции пробелов Получение достоверной информации о достижении всеми учащимися планируемых результатов обучения

|

| Изучение нового материла (40 мин)

III .I Подготовка к изучению нового материала

III.II Изучение нового материала

III.III Проверка понимания нового материала |

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и умений

План.

Понятие и признаки преступления. 2. Классификация преступлений. 3. Преступление и другие правонарушения.

Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминая знаний, умений и способов действий, связей и отношений в объекте изучения

Установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала выявление пробелов и неверных представлений |

Готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности на основе опорных знаний

Активные действия учащихся с объектом изучения; максимальное использование самостоятельности в добывании знаний и овладения способами действий Работа с понятиями понятия «преступление», «признаки преступления», «общественная опасность», «противоправность», «виновность», «наказуемость

Усвоение сущности усваиваемых знаний на репродуктивном уровне. Ликвидация типичных ошибок. |

| Закрепление знаний, способов и действий (20 мин) |

А.Вопросы устного фронтального опроса: 1.Назовите признаки преступления? В чем состоит значение второй части статьи 9 УК РК? От чего зависит характер и степень общественной опасности преступления? На какие группы делятся преступления в зависимости от характера и степени их общественной опасности? 5. Проведите разграничение преступления от других правонарушений? |

Учащиеся отвечают на вопросы устного опроса, дополнительно разбирая изученные являения.

|

| Қорынды\подведение Итогов занятия (4 мин) Үй жұмысы туралы бағдарламалау\ Информация о д\з Г.Ф. Поленов «Уголовное право РК» Алматы 1999, стр.17-24 | Обобщение по теме, подведение итогов занятия, оглашение оценок за урок

Цели этапа Дать анализ и оценку успешности достижения цели урока наметить перспективу последующей работы Инструктаж по выполнению Домашнего задания |

Получение учащимися информации о реальных результатах обучения Адекватность самооценки учащегося оценки учителя |

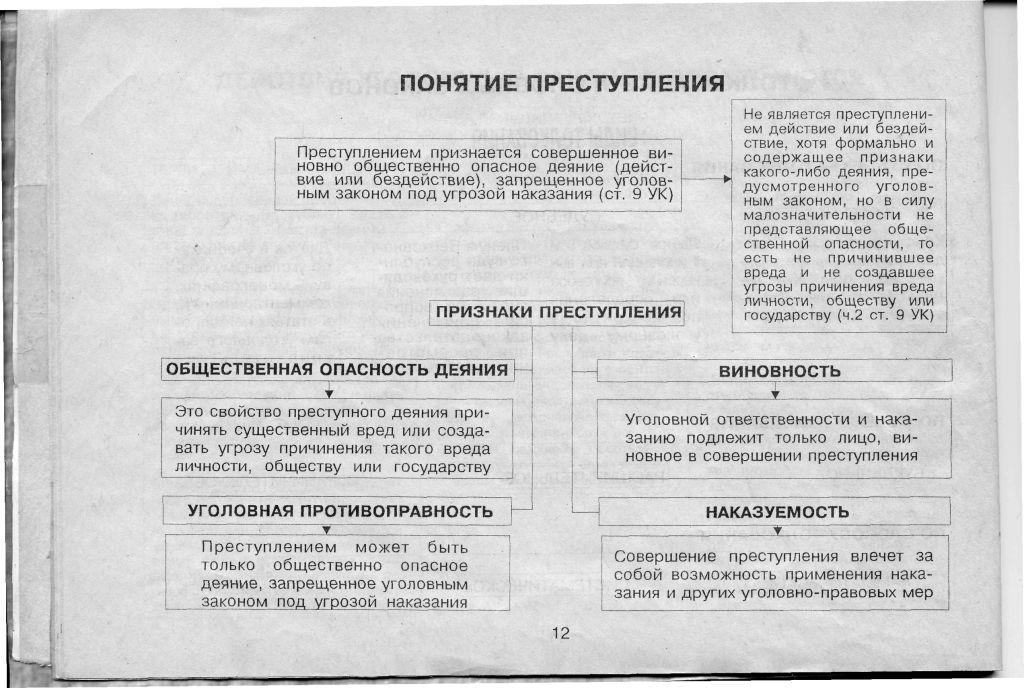

Тема 3. Преступление 1.Понятие и признаки преступления.

Понятие преступления является одной из базовых категорий уголовного права. Уголовный закон определяет, какие из конфликтов между личностью и обществом являются преступлениями и требуют применения уголовно-правовых мер.

Преступление всегда представляет собой деяние, т.е. акт поведения человека, совершаемый под контролем сознания и выражающий его волю. Противоправное поведение человека может быть выражено как в активной деятельности, так и в бездействии лица в случаях, когда на него возложена правовая обязанность действовать.

Действие – активная форма поведения человека (телодвижения).

Бездействие – это пассивное поведение, выражающееся в несовершении определенных действий, которые человек в конкретной ситуации был обязан и мог совершить.

Преступление – это всегда поведение, деятельность человека. Не считаются преступлением убеждения, мысли, идеи, намерения и другие психические процессы, не проявившиеся в конкретном сознательном и волевом деянии человека. Кроме того, не признаются преступлением рефлекторные и другие действия или бездействие, не контролируемые сознанием или не отражающие волю человека (непреодолимая сила, физическое принуждение).

Преступление как социальное и правовое явление характеризуется определенными признаками, представляющими его существенные стороны. Уголовный кодекс определяет преступление как общественно опасное деяние с наличием обязательных признаков: 1) общественная опасность, 2) виновность, 3) противоправность и 4) наказуемость.

1).Общественная опасность деяния представляет собой важнейшее свойство преступления, которое отличает его от иных видов правонарушений и обусловливает необходимость его уголовно-правового запрета.

Общественная опасность – это объективное свойство деяния (действия или бездействия) реально причинять существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям или создавать угрозу причинения такого вреда.

Именно общественная опасность (вредоносность) действия или бездействия берется во внимание законодателем при решении вопроса о криминализации или декриминализации деяния. Только в том случае целесообразно устанавливать уголовную ответственность за те или иные деяния, если они объективно общественно опасны.

Общественная опасность преступления определяется:

а) ценностью и значимостью защищаемых законом общественных отношений;

б) размером и значительностью причиненного вреда;

в) особенностями самого общественно опасного деяния;

г) особенностями субъекта преступления.

Общественная опасность преступлений имеет качественно-количественное выражение в характере и степени общественной опасности. При этом характер принято называть качественной характеристикой преступления, а степень – количественной.

Характер общественной опасности отражает качественное своеобразие преступления. Он зависит от ценности и специфики объектов посягательства, от содержания причиняемого им вреда, особенностей способа посягательства, форм вины, содержания мотивов и целей преступления.

Степень общественной опасности – это количественное выражение общественной опасности деяний одного и того же характера. Она определяется величиной ущерба, степенью вины, общественной опасностью преступлений в зависимости от специфики места, времени совершения преступления, глубиной низменных мотивов и других обстоятельств совершения преступления.

2).Объективно общественно опасное деяние является преступным, если оно совершено виновно. Совершая преступление, лицо всегда имеет определенное психическое отношение к содеянному, к его вредным последствиям. Принцип субъективного вменения, т.е. ответственности только при наличии вины, относится к важнейшим принципам уголовного права. Без вины, без мотивированного психического отношения к содеянному, как бы не были тяжелы наступившие последствия, уголовная ответственность наступить не может. Ни одно деяние, какие бы опасные последствия оно не причинило, не может рассматриваться как преступление, если оно совершено невиновно. Объективное вменение не допускается.

Ст. 9 УК содержит указание на вину в самом понятии преступления, это «совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Понятие виновности раскрывается в статье 19 УК: «Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.»

Вина в форме умысла или неосторожности – необходимое условие уголовной ответственности. В каждом конкретном случае требуется установить именно ту форму вины, которая предусмотрена уголовным законом. Если ответственность установлена только за умышленно совершенное деяние, то уголовная ответственность за его совершение по неосторожности исключается.

3).Уголовная противоправность – это юридическое выражение общественной опасности в уголовном законодательстве. Только общественно опасное деяние признается законодательством уголовно-противоправным. Уголовная противоправность отражает именно такую степень общественной опасности, которая придает деянию характер тяжкого посягательства – преступления. Уголовная противоправность – формальный признак преступления, который означает законодательное выражение принципа «нет преступления без указания о том в законе».

Общественная опасность деяния не остается чем-то неизменным, раз и навсегда данным. Развитие общественных отношений вносит коррективы в критерии признания деяний общественно опасными и наказуемыми. То, что сегодня общественно опасно, завтра может перестать быть таковым (декриминализация), и наоборот, может возникнуть необходимость в запрещении уголовным законом новых деяний (криминализация).

4).Под наказуемостью понимают возможность кары за совершение каждого преступления. Предусмотренность общественно опасного деяния уголовным законом не должна быть лишь декларацией запрещенности деяния, обязательно установление соответствующего наказания за его совершение. Следует подчеркнуть, что признаком преступления является именно наказуемость, то есть наличие в законе угрозы применения наказания, а не реальная наказанность деяния. Реальное применение наказания зависит от целого ряда предусмотренных уголовным законодательством обстоятельств.

В теории уголовного права и законодательной практике существуют два подхода к формулированию общей дефиниции преступления: формальный и материальный.

Формальное определение понятия преступления рассматривает преступление как действие или бездействие, запрещенное уголовным законом под страхом наказания. Такой подход делает упор на запрещенность преступления уголовным законом. Ведущим в формальном определении преступления является признак противоправности. Одним из преимуществ данного определения выступает законодательно закрепленное стремление оградить личность от возможности произвола, связанного с привлечением к уголовной ответственности, назначением наказания. При этом закрепляется равенство всех перед законом и принцип: нет преступления без указания о нем в законе.

Особенностью материального определения понятия преступления является то, что в нем преступление определяется не просто как деяние, запрещенное законом, а как действие или бездействие, по своему характеру опасное для интересов личности, общества и охраняемых государством общественных отношений. В материальном определении преступления ведущим является признак общественной опасности. Материальное определение понятия преступления исключает уголовную ответственность за формальное нарушение уголовного закона, когда причиненный деянием вред обществу является малозначительным.

Для отечественного уголовного права традиционным является материально-формальное определение преступления, потому что предусматриваются как формальный, нормативный признак (запрещенность деяния уголовным законом), так и материальный признак (его общественная опасность).

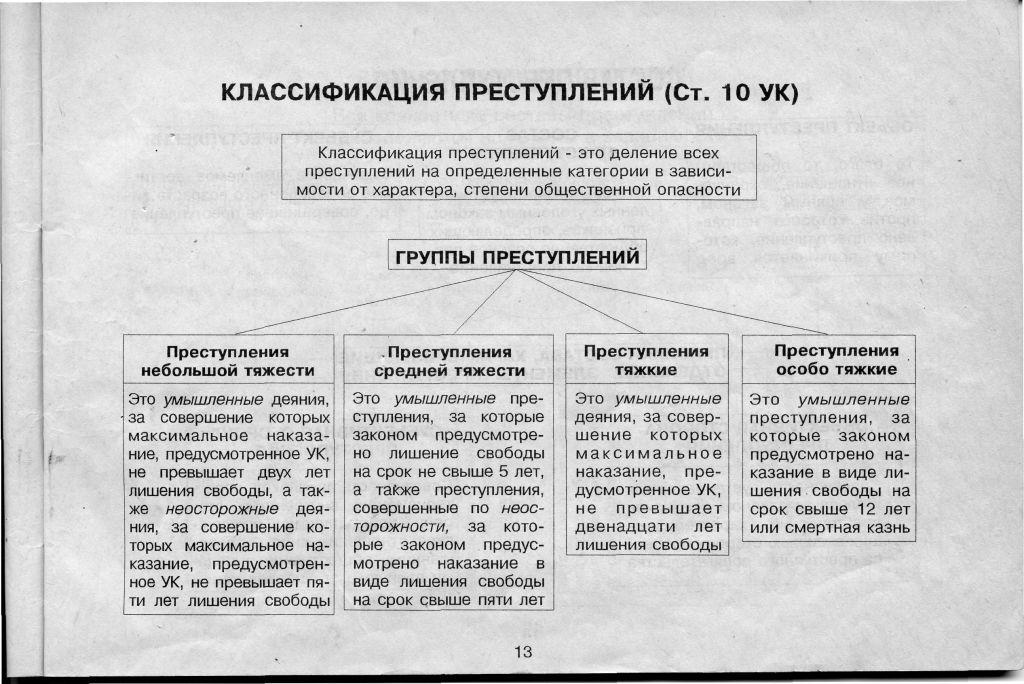

2. Классификация преступлений

Цель классификации преступлений заключается в том, чтобы, исходя из единого основания, выявить объективно существующие различные группы преступлений. Отвечающая такой цели классификация преступлений будет способствовать дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, усовершенствованию законодательной техники, справедливому решению дел и укреплению законности.

В основу классификации преступлений могут быть положены следующие критерии.

Во-первых, объект преступления. В зависимости от объекта преступления Особенная часть Уголовного кодекса подразделяется на главы, в каждой из которых сосредоточены те или иные группы норм, предусматривающие ответственность за совершение преступлений, посягающих на один и тот же родовой объект. Значение данной классификации заключается не только в том, что она облегчает пользование кодексом, но и дает возможность правильно определить социально-политическую сущность каждого конкретного деяния, а также помогает правильно квалифицировать содеянное.

Во-вторых, критерием классификации преступлений может выступать форма вины. Все преступные деяния подразделяются на умышленные и неосторожные. Отнесение преступления к умышленному или неосторожному влечет очень серьезные юридические последствия: влияет на определение характера и степени общественной опасности (неосторожные преступления не могут быть признаны тяжкими и особо тяжкими, рецидив признается только в отношении умышленных преступлений, только умышленная форма вины возможна при приготовлении к преступлению и покушении на преступление), на наказание (умышленные преступления, как правило, наказываются более жестко), порядок его отбывания, освобождение от уголовной ответственности и т.д.

Уголовно-правовая классификация преступлений по характеру и степени их общественной опасности является исходной для классификации преступлений в других науках криминалистического цикла.

Статья 10 УК РК разделяет преступления по характеру и степени общественной опасности следующим образом: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Они формализованы двумя признаками – формой вины (умышленные или неосторожные) и санкцией, предусмотренной за преступление.

Содержащаяся в УК категоризация преступлений строится подобно системе наказаний – от менее опасных видов преступлений к более опасным.

К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы.

К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

Тяжкими преступлениями признаются такие умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание, не превышающее двенадцати лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются такие умышленные преступления, за которые УК предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет или смертной казни.

Категоризация преступлений имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Законодатель обязан учитывать данную классификацию при конструировании уголовно-правовых институтов и норм. Классификация преступлений влияет на правовые последствия: определение размера наказания, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, на правила условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, погашение и снятие судимости.

3.Разграничение преступлений от иных правонарушений

Преступления являются разновидностью правонарушений. Однако преступление значительно отличается от других правонарушений, так как представляет наибольшую опасность для личности, общества и государства.

Разграничение преступлений и непреступных правонарушений проводится по трем признакам:

1) объекту;

2) характеру и степени общественной опасности;

3) виду противоправности.

1). Хотя общий объект административных, гражданских и дисциплинарных правоотношений шире объекта преступлений, в объект преступлений входят социальные интересы, посягательства на которые ввиду их особой ценности могут регулироваться исключительно уголовным законом. Некоторые преступления посягают на такие общественные отношения, на которые другие правонарушения посягать не могут (жизнь человека, государственная безопасность).

2). Вред сложившейся системе общественных отношений причиняют и преступления, и иные правонарушения, однако степень вредного воздействия может быть различной. По характеру и степени общественной опасности преступления всегда отличаются большей социальной вредностью, чем другие правонарушения, также обладающие определенной мерой общественной вредности.

Необходимость разграничения преступлений и иных правонарушений возникает при наличии смежных правонарушений, относящихся к различным отраслям права, но посягающим на один объект. Например, ответственность за нарушения порядка управления, общественного порядка и общественной безопасности, общественных отношений в области охраны природных богатств предусмотрена как уголовным, так и административным законом.

Отношения собственности регулируются как гражданским, так и уголовным законодательством. Гражданские деликты, т.е. нарушения имущественных отношений, связанных с ними личных и некоторых иных неимущественных отношений, запрещенные под угрозой санкции в основном в виде штрафа или возмещения ущерба, граничат с имущественными и хозяйственными преступлениями, связанными с причинением государству и личности существенного материального вреда.

Дисциплинарные проступки - нарушения государственной и служебной дисциплины, запрещенные под страхом дисциплинарных взысканий (выговора, штрафа, и т. д.). Более всего дисциплинарных проступков предусмотрено в трудовом законодательстве и воинских уставах. С дисциплинарными проступками граничат преступления, совершаемые в сфере служебных отношений, прежде всего, должностные и воинские.

В случаях смежных правонарушений основным критерием, отличающим преступления от иных правонарушений, является степень общественной опасности. Основным показателем, определяющим степень общественной опасности деяния, является причиненный вред. Величина причиненного вреда позволяет отграничивать преступления и другие правонарушения. Кроме того, степень общественной опасности деяния определяется и такими субъективными обстоятельствами, как форма вины, мотив и цель. Так, причинение легкого вреда здоровью является преступлением только в случае наличия умышленной формы вины.

3). Третий, главный отличительный признак преступлений от других правонарушений – вид противоправности – является наиболее четким критерием разграничения. Преступлением может быть признано только то общественно опасное деяние, признаки которого прямо указаны в Уголовном кодексе. Другие правонарушения предусмотрены нормами иных отраслей права. С указанным признаком тесно связан и характер санкций. Уголовно-правовые санкции содержат угрозу самых серьезных ограничений прав и свобод личности - это уголовное наказание и последующая судимость. Такие виды наказаний, как смертная казнь или пожизненное лишение свободы характерны только для уголовно-правовых норм. В отличие от уголовно-правовых санкций административные, дисциплинарные, гражданско-правовые санкции менее суровы и не влекут за собой судимости.

В правоприменительной практике при толковании уголовно-правовых норм используются и нормы нравственности. Например, оскорблением считается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (ст. 130 УК РК). Какая форма является для данного преступления неприличной, помогут определить только нормы морали. Однако преступления - это всегда деяния, аморальными же считаются не только поведение, но и чувства, образ мыслей, различные эмоции. Вред аморальных проступков носит социально-психологический характер. Нормы нравственности могут быть как письменными, так и устными. В качестве примера можно привести воинскую присягу или кодекс врачебной этики - «Клятву Гиппократа».

Моральная и уголовная ответственность следуют в единстве, так как все преступления аморальны. Четкое различие между преступлениями и аморальными проступками проходит по единственному признаку - противоправности. Если преступления запрещены под угрозой наказания уголовным законодательством, то аморальные проступки не регулируются правовыми нормами.