ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7.

Построение схем включения электромашинных усилителей, тахогенераторов постоянного тока

Цель занятия: Изучить схемы включения электромашинных усилителей, тахогенераторов постоянного тока.

Оснащение занятия: методические указания для студентов к практическим занятиям по МДК 05.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, персональные компьютеры, мультимедийный комплекс для группового пользования, интерактивная доска, наличие доступа к сети Интернет.

Общее время занятия составляет 4 часа.

Контрольные вопросы:

Что называют усилителем?

За счет чего создается в электромашинных усилителях выходная (управляемая) электрическая мощность?

Что представляют собой электромашинные усилители (ЭМУ)?

Как подразделяются в зависимости от способа возбуждения электромашинные усилители?

Какие ЭМУ наиболее распространены?

Коэффициент усиления электромашинного усилителя?

Коэффициент усиления по напряжению?

Коэффициент усиления по току?

Объяснить принципиальную схему включения электромашинного усилителя поперечного поля

Каков принцип действия ЭМУ?

Какие машины называют тахогенераторами?

Где используются такие машины?

Какие машины применяются в качестве тахогенераторов?

Достоинства тахогенераторов?

Недостатки тахогенераторов?

Что представляют собой тахогенераторы постоянного тока (ТГПТ)?

Какой формулой определяется ЭДС якоря?

Недостатки тахогенераторов постоянного тока (ТГПТ)?

Теоретическая часть

Усилителем называют такое устройство, в котором посредством сигнала малой мощности (входная величина) управляют сравнительно большой мощностью (выходная величина). При этом выходная величина является функцией входного сигнала и усиление происходит за счет энергии внешнего источника.

В электромашинных усилителях выходная (управляемая) электрическая мощность создается за счет механической мощности приводного двигателя. Электромашинные усилители (ЭМУ) представляют собой коллекторную машину постоянного тока.

В зависимости от способа возбуждения электромашинные усилители подразделяются:

усилители продольного поля

усилители поперечного поля.

Наиболее распространены ЭМУ поперечного поля.

Коэффициент усиления электромашинного усилителя по мощности kp есть отношение мощности на выходе Рвых к мощности на входе Рвх при установившемся режиме работы:

kp = Pвых / Рвх

Коэффициент усиления по напряжению:

ku = Uвых / Uвх

где Uвых — напряжение выходной цепи; — напряжение входной цепи.

Коэффициент усиления по току ki — это отношение тока выходной цепи Iвых усилителя к току входной цепи Iвх:

ki = Iвых / Iвх

Из сказанного следует, что электромашинные усилители могут иметь достаточно высокий коэффициент усиления по мощности (103 - 105).

ЭМУ поперечного поля

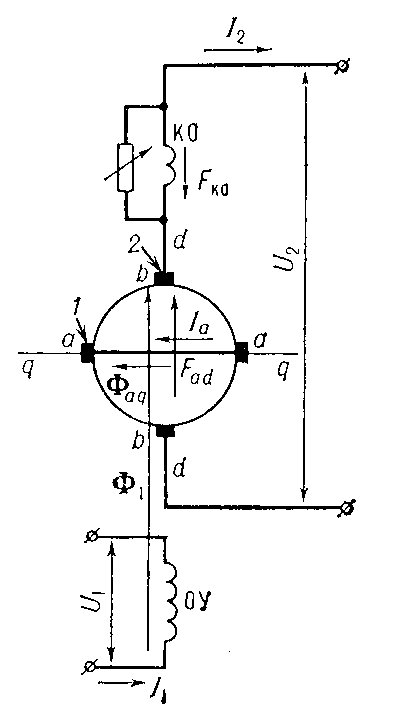

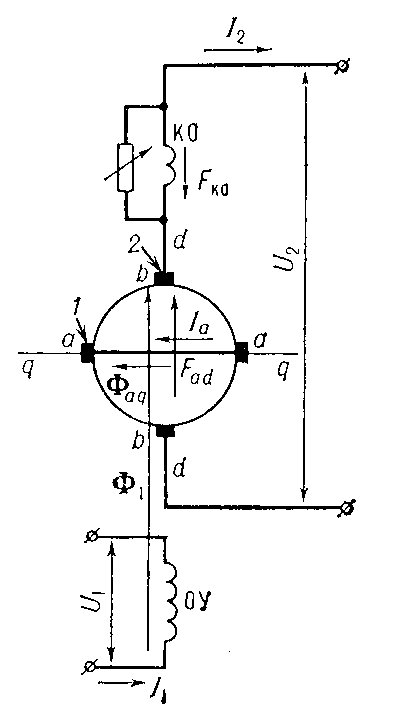

Принципиальная схема включения электромашинного усилителя поперечного поля:

1 и 2 —щётки якоря; ОУ—обмотка управления; КО—компенсационная обмотка; Ф1—магнитный поток по оси d — d; Фаq - магнитный поток поперечного поля; U1 и I1-напряжение и ток в обмотке управления; U2 и I2 — напряжение и ток на выходе; Fad и Fko — намагничивающие силы якоря и компенсационной обмотки

Р

ис.1 Принципиальная схема включения ЭМУ

Принцип действия:

Такой ЭМУпредставляет собой генератор постоянного тока, обычно двухполюсный с двумя парами щёток на коллекторе.

На полюсах статора расположены одна или несколько обмоток возбуждения, чаще называемые обмотками управления (ОУ). При подаче в ОУ сигнала, подлежащего усилению, она создаёт магнитный поток Ф1 направленный вдоль оси d-d.

В обмотке якоря наводится эдс, которая достигает наибольшего значения на щётках а—а и равна нулю на щётках b—b. Т. к. якорь замкнут накоротко щётками а—а, то даже при незначительной эдс в цепи (обмотке) якоря возникает достаточно большой ток Ia, обусловливающийувеличение мощности сигнала (первая ступень усиления).

Этот ток создаёт сильное поперечное магнитное поле (магнитный поток Фаq).

При вращении якоря в поперечном поле на щётках b—b, связанных с внешней цепью, появляется напряжение U2. В результате этого во внешней цепи возникает большой ток I2, обусловливающий большую выходную мощность (вторая ступень усиления).

Дополнительная обмотка называется компенсационной, создаёт намагничивающую силу Fko, равную Fad, устраняя искажение сигнала.

2)Электрические машины малой мощности, работающие в режиме генератора, выходное напряжение которых Uг является практически линейной функцией частоты вращения вала n, называются тахогенераторами.

Такие машины используются в автоматических системах управления и регулирования для измерения частоты вращения.

В качестве тахогенераторов применяются:

генераторы постоянного

генераторы переменного тока, в том числе синхронные и асинхронные генераторы.

обычно мощность таких машин менее 50 кВт.

Достоинства:

Пара тахогенератор — тахометр не требует дополнительных источников питания, просто и достаточно надёжно в работе.

Недостатки:

Тахогенераторы не могут измерять очень медленное вращение — получающийся сигнал чересчур мал.

Некоторые тахогенераторы создают дополнительную нагрузку на вращающийся вал и содержат трущиеся детали, требующие регулярного ухода

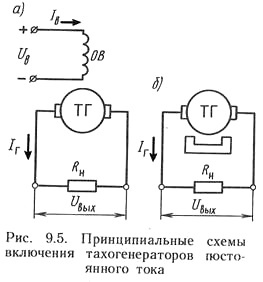

Тахогенераторы постоянного тока

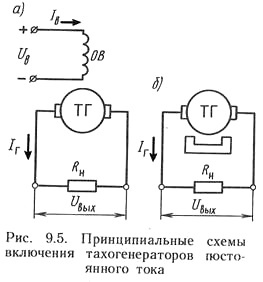

Т

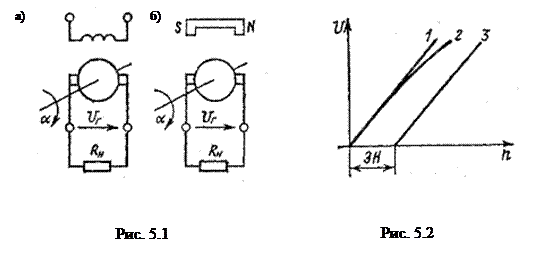

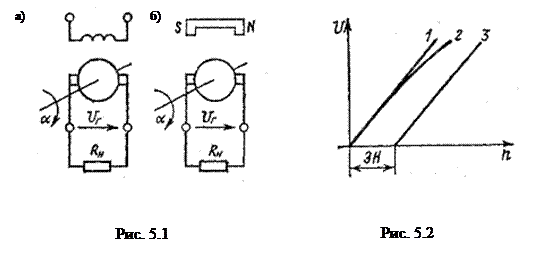

ахогенераторы постоянного тока (ТГПТ) представляют собой генераторы с независимым возбуждением (рис. а) или с возбуждением от постоянных магнитов (рис. б).

Рис.2 ГПТ с независимым возбуждением и с возбуждением от постоянных магнитов

ЭДС якоря определяется формулой:

Е=сЕФn.

При постоянном потоке Ф:

Е = k n.

П

ри холостом ходе Е=Uг, т.е. Uг= k n. Между Uг и n линейная зависимость (прямая 1 на рис.3).

Рис.3 Зависимость Uг от n

Недостатки:

При нагрузке  имеет место падение напряжения в обмотке якоря RяIя, между коллектором и щётками Uщ. В этом случае (рис.3, кривая 2):

имеет место падение напряжения в обмотке якоря RяIя, между коллектором и щётками Uщ. В этом случае (рис.3, кривая 2):

Uг= Е – Uщ – RяIя,

так как при малых скоростях Е Uщ и Uг=0, на выходной характеристике появляется зона нечувствительности ЗН (рис.3, кривая 3). Для уменьшения зоны нечувствительности надо уменьшить Uщ, т.е. сопротивление щёток сделать как можно меньше, а нагрузки – больше.

Кроме отмеченного недостатка, в ТГПТ имеет место пульсация выходного напряжения, которая вызвана работой коллектора: неточностью его изготовления, неравномерностью воздушного зазора, зубчатым строением якоря, неровностями коллектора и др.

Преимущество ТГПТ:

заключается в том, что он удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к тахогенераторам.

Практическая часть

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся

Самостоятельно изучить теоретический материал, соответствующий теме практического занятия, используя методические указания.

Выполнить схемы включения электромашинных усилителей, тахогенераторов постоянного тока.

Оформить письменный отчет о проделанной работе.

Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Содержание отчета:

Отчет выполняется в стандартной ученической тетради, каждая работа начинается с нового листа.

Отчет должен содержать название темы и цель занятия.

Отчет должен содержать схемы включения электромашинных усилителей, тахогенераторов постоянного тока.

Ответы на контрольные вопросы для практического занятия № 7.