Поурочные разработки по Физике 8 класс к УМК А.В. Перышкина - 2017 год

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Решение задач - ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Тип урока: урок общеметодологической направленности.

Используемые технологии: здоровьесбережения, обучения на основе проблемных ситуаций, развития критического мышления, информационно-коммуникационные.

Цель: познакомить учащихся с процессом кипения, понятиями удельная теплота парообразования, конденсация, температура кипения, с методами расчета количества теплоты, необходимого для парообразования и выделяющегося при конденсации.

Формируемые УУД: предметные: научиться объяснять физическое явление кипения; определять понятия удельная теплота парообразования, конденсация, температура кипения; выполнять расчеты количества теплоты, необходимого для парообразования и выделяющегося при конденсации; метапредметные: выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать их; создавать, анализировать и перерабатывать информацию, представленную в виде таблиц, набора символов; искать информацию; применять полученные знания для решения задач; овладеть навыками организации учебной деятельности, самоконтроля и оценки результатов; личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; развитие интеллектуальных способностей учащихся.

Приборы и материалы: широкая колба с водой, спиртовка, штатив, термометр, насос Комовского, справочные таблицы “Удельная теплота парообразования и конденсации”, “Температура кипения”, электронное приложение к учебнику.

Ход урока

I. Организационный этап

(Учитель и ученики приветствуют друг друга, выявляются отсутствующие.)

II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания

(Учитель проводит опрос-беседу по вопросам и заданиям учебника, ученики решают качественные задачи.)

Качественные задачи

1. Если закрыть банку крышкой, то уровень воды в ней не будет понижаться. Означает ли это, что крышка останавливает испарение воды?

2. Один стакан доверху заполнили горячим чаем, а другой — таким же количеством горячего бульона. Какая из жидкостей остывает быстрее? Почему?

3. Когда и почему запотевают очки?

(Ученики отвечают на вопросы.)

— Почему даже в жаркий день, выйдя из реки после купания, человек ощущает холод?

— Как влияет испарение на температуру жидкости? Приведите примеры.

— Почему холодное стекло покрывается тонким слоем влаги, если на него подышать?

— При какой температуре происходит испарение воды?

III. Изучение нового материала

Есть еще один вид парообразования. Это — кипение.

Демонстрация 1. Нагревание воды в широкой колбе. Во время кипения можно заметить на дне и стенках колбы в начале нагрева маленькие пузырьки воздуха: при нормальных условиях в воде много растворенных газов. По мере нагрева давление в этих пузырьках увеличивается за счет увеличения скорости движения молекул, и объем пузырьков растет.

— Какие силы действуют на пузырек воздуха, наполненный паром, когда он находится внутри жидкости? (Ответы учеников.)

С ростом объема пузырька выталкивающая сила Архимеда, действующая на него, увеличивается, и пузырек начинает всплывать. На поверхности воды пузырек лопается, и пар из него уходит в воздух. Мы наблюдаем процесс кипения. Кипение — процесс парообразования, происходящий по всему объему жидкости при постоянной температуре.

(Учитель демонстрирует учащимся анимационный ролик 36 “Кипение” из электронного приложения к учебнику.)

Температура, при которой происходит кипение, называется температурой кипения. Для воды при нормальных условиях она равна t = 100 °С.

— Почему в процессе кипения температура остается постоянной?

— На что расходуется энергия, подводимая к жидкости при кипении?

Легко понять, почему при кипении температура воды остается постоянной: все количество теплоты от горелки уходит на поддержание внутренней энергии кипящей жидкости — ведь воздушные пузырьки с паром уносят значительную энергию при отрыве от поверхности жидкости.

Демонстрация 2. Кипение воды при 70 °С. Для этого опыта из колбы с водой, нагретой до 70 °С, начнем при помощи насоса Комовского откачивать воздух. Через некоторое время вода внутри колбы начинает бурлить — начнется процесс кипения.

Объяснение. При уменьшении давления воздуха над поверхностью воды воздушным пузырькам легче всплывать. Поэтому они это делают при меньшей температуре.

Именно поэтому высоко в горах, на высоте 6000—8000 м, нельзя сварить суп или кусок мяса. Температура кипения на такой высоте составляет 50—70 °С. Но температуру кипения можно и увеличить. Это можно сделать при помощи автоклавов — мощных котлов, в которых создают избыточное давление. Автоклавы используют для стерилизации медицинских инструментов. По этому же принципу работают “скороварки” и “мультиварки” — кастрюли с плотно прилегающей крышкой. За счет давления пара над водой создается давление до 200 кПа и вода кипит при t = 110—120 °С.

Некоторые сложные жидкости, например, нефть, состоят из различных фракций с различными температурами кипения. При нагревании нефти путем выпаривания можно разделять ее на составные части (мазут, бензин).

Любой процесс испарения идет с понижением внутренней энергии жидкости. Поэтому, как только прекращается доступ энергии для кипящей жидкости, процесс испарения посредством кипения прекращается. Так как кипение происходит при постоянной температуре, то вся энергия идет на сообщение жидкости такой энергии, при которой пузырьки с паром могли подниматься вверх.

Опытным путем было установлено, что при нормальных условиях для превращения 1 кг воды в пар при температуре кипения нужно 2,3 МДж энергии. Для превращения 1 кг эфира в пар нужно 0,4 МДж энергии.

Под удельной теплотой парообразования понимают то количество теплоты, которое необходимо для превращения в пар 1 кг жидкости при температуре кипения. Удельную теплоту парообразования обозначают буквой L и измеряют в Дж/кг.

Для различных жидкостей значения удельной теплоты парообразования определены и являются табличными величинами. Зная значение удельной теплоты парообразования, легко найти количество теплоты, которое идет на превращение в пар жидкости. Для определения количества теплоты в этом случае можно использовать формулу

Q = L ∙ m.

Очевидно, что если пар конденсируется, то в окружающую среду выделяется количество теплоты, равное

Q = -Lm.

Знак “-” указывает на то, что вещество отдает тепло. При этом пар превращается в жидкость, которая имеет такую же температуру, которую имел пар при конденсации. Конденсация, как и кипение, идет при постоянной температуре.

IV. Закрепление изученного материала. Решение задач

(Ученики отвечают качественные решают задачи. Учитель разбирает задачи, вызвавшие затруднение.)

1. Какая из жидкостей — вода, ртуть или эфир — кипит при самой низкой температуре?

2. Что обладает большей внутренней энергией — вода при температуре 100 °С или ее пар той же массы при той же температуре?

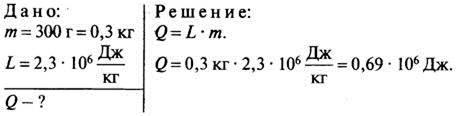

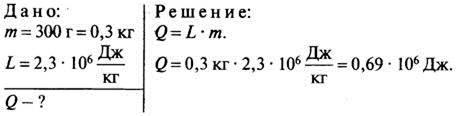

3. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар 300 г воды при температуре кипения?

Ответ: 690 кДж.

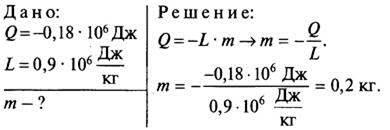

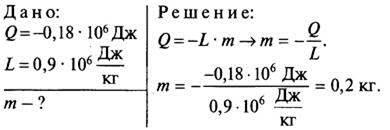

4. Какое количество спирта было сконденсировано, если в окружающую среду выделилось 0,18 ∙ 106 Дж тепла при температуре спирта 78 °С.

Ответ: 0,2 кг.

V. Рефлексия

(Ученики оценивают свою работу на уроке и качество усвоения материала, подчеркнув в анкете нужное слово.)

1. На уроке я работал (активно/пассивно).

2. Своей работой на уроке я (доволен/не доволен).

3. Урок мне показался (интересным/скучным).

4. За урок я (не устал /устал).

5. Мое настроение (улучшилось/ухудшилось/ не изменилось).

6. Материала урока мне (полезен/бесполезен).

7. Домашнее задание мне кажется (легким/трудным).

Домашнее задание

1. § 18, 20 учебника, вопросы к параграфу.

2. Выполнить упр. 14 на с. 56 учебника.

3. Сборник задач В.И. Лукашика, Е.В. Ивановой: № 1116, 1122

4. Подготовить доклад на темы “Влажность воздуха в жизни животных”, “Влажность воздуха в жизни растений” (по желанию).