Хаткова Саният Галимовна

Лицей № 34, г. Майкоп

Повышение качества математического образования

учащихся посредством формирования и развития их алгоритмической культуры

Развитие цивилизации повышает требования к выпускникам школ, к качеству их математического образования в связи с необходимостью овладения наукоемкими технологиями и специальностями. Выпускники школы должны достаточно хорошо знать математику не только на уровне расчетов и создания простейших моделей, но и более высоком теоретическом уровне.

Решению этой проблемы в настоящее время способствует взаимодействие фундаментальной науки и информационных технологий в образовании. Важнейшими звеньями процесса обучения математике являются моделирование и алгоритмизация. Наиболее значимые результаты в этом направлении были получены при обучении курсу математики средней школы.

Но, несмотря на многочисленные исследования, проблема повышения качества математического образования учащихся посредством формирования и развития их алгоритмической культуры полностью еще не решена, в частности не достаточно изучены возможности применения алгоритмического подхода в процессе обобщающего повторения математики, являющемся важнейшим этапом для систематизации знаний, перехода их качества на более высокий уровень.

Опыт работы в школе, анализ результатов выпускных экзаменов по математике показали, что большая часть старшеклассников обладает низким и средним уровнем математической и алгоритмической культур, качество математической подготовки учащихся не достаточно высокое.

При целенаправленном формировании и развитии АКУ в процессе обучения математике особую роль играют осмысление задачи, анализ их содержания, четкое выделение исходных данных и искомых результатов, выявление связей между данными и искомыми, построения процесса преобразования исходных данных в искомый результат.

Умение формулировать, записывать, проверять математические алгоритмы, а также точно исполнять их всегда составляли важнейший компонент математической культуры школьника. Алгоритмический стиль мышления – это система мыслительных способов действий, приемов, методов и соответствующих им мыслительных процессов, которые направлены на решение как теоретических, так и практических задач, и результатом которых являются алгоритмы как специфические продукты человеческой деятельности.

Алгоритмизация – это не просто знание алгоритмов и их воссоздание, но и овладение общими способами действий, приемами, средствами создания и применения алгоритмов.

Курс школьной математики имеет широкие возможности формирования, изучения и применения алгоритмов, так как в его содержании естественным образом закладывается алгоритмическая культура. Имеющий место в учебнике материал является базой для обучения составлению (подчеркнем: не разработке, а составлению) алгоритмов и дальнейшей их записи в разных формах: словесной, формульной, табличной, графической.

При составлении алгоритмов необходимо руководствоваться следующими принципами:

1. Теоретический фундамент должны составлять теоретические сведения, имеющие непосредственное к нему отношение.

2. Система предписаний, имея дескретный характер, должна быть общей по отношению к целому классу однородных задач.

3. По содержанию система предписаний должна быть полной или достаточной, т.е. обеспечивать на каждом конкретном шаге учебной деятельности учащихся однозначное получение промежуточной информации, которая в своем комплексе гарантирует получение конечного результата.

4. Система предписаний должна быть совместной или непротиворечивой, т.е. каждое предыдущее предписание должно являться малой посылкой (подводящей) для последующего, а последующее – логическим следствием предыдущих.

5. Число пунктов плана не должно быль большим (предельная норма 5-6). Это обеспечивает его подвижность: объединение отдельных шагов или дробление шагов на более элементарные.

6. Система предписаний должна обеспечивать многократное решение однотипных задач, т.е. обладать свойством массовости.

Алгоритмическая линия начинает развиваться в начальных классах: учащиеся младшего возраста изучают простейшие алгоритмы выполнения арифметических операций: они овладевают навыками выполнения последовательных действий при решении различных задач с натуральными числами, при решении задач и упражнений с учетом четкого исполнения порядка действий. Это можно рассматривать как пропедевтику операционного стиля мышления учащихся на начальной стадии обучения математике.

Следующий уровень формирования алгоритмической культуры учащихся – возможность формального введения понятия алгоритма в V – VI классах и формирование его основных свойств в содержательных обозначениях, а в отдельных ситуациях на интуитивном уровне.

Описание исполнения действий позволяет на доступном уровне демонстрировать и доводить до осознанного усвоения важнейшую линию курса математики – сравнение и обобщение чисел и операций над ними, способствует выявлению и развитию внутрипредметных связей.

Наиболее распространенными является алгоритмы вычислений, их запись с четкой последовательностью выполняемых действий и с дальнейшим выполнением вычислений.

3. Жафаров А.Ж. Математика. ЕГЭ 2010. Сибирское университетское издательство. – Новосибирск, 2010.

а) при выявлении и раскрытии алгоритмического характера изученного фрагмента учебного материала (в том числе конкретного понятия вместе с его свойствами);

б) при первичных подходах к формированию понятия алгоритма на операционно-вычислительном уровне с последующим знакомством с простейшими случаями графического представления алгоритмов в виде блок-схем;

в) при разработке системы упражнений с алгоритмической направленностью.

Алгоритмический подход для достижения дидактической цели при изучении, например, натуральных чисел заключается в:

а) систематизации и обобщении знаний о натуральных числах;

б) выработке простых устных и письменных вычислительных навыков действий с натуральными числами.

Существенным здесь является то, чтобы постепенно приучать учащихся к мысли об общности многих алгоритмов для выполнения действий с натуральными числами, что нарушение порядка их выполнения ведет к ошибочным результатам. Необходимо систематически фиксировать окончание решения задачи для его достоверности.

Рассмотренный пример может демонстрировать важный момент обучения: взаимосвязанность алгоритмизации на оперативном уровне с развитием мышления учащихся.

Второй этап формирования алгоритмической культуры учащихся на более высоком уровне (VII – IX) условно назовем подготовительным. Анализ содержания школьного курса математики в этих классах, позволяет определить основные темы и разделы, при изучении которых могут быть созданы благоприятные условия для организации алгоритмической линии. К таким разделам относятся: «Формулы сокращенного умножения», «разложение многочленов на множители», «одночлены и многочлены» и ряд других разделов и тем, охватывающий практически весь школьный курс математики.

При изучении курса алгебры и начало анализа в старшей школе устойчивые математические навыки у учащихся вырабатываются успешнее, если ввести в учебный процесс специальные предписания и планы решения важнейших задач.

Твердое знание планов решения основных задач этого курса – это первоначальный фундамент математической подготовки учащихся.

Применяя планы решения задач в процессе обучения математике, надо ориентировать учащихся на то, что им следует не просто запоминать тот или иной план, а понять, на каких теоретических предложениях основано его применение, и каждый шаг выполнять сознательно, а не автоматически. Успешная сдача ЕГЭ зависит от умения решать задачи уровня С, которые содержат параметры, поэтому вызывают трудности у выпускников.

Знакомство учащихся старшей школы с планами решения задач осуществляется на лекционных занятиях, дальнейшая их отработка выполняется на практических занятиях при различных формах работ (фронтальной, групповой, индивидуальной).

Дидактический раздаточный материал (специальные карточки) отражает определенный вопрос программы и предусматривает отработку соответствующего ее названию плана, который скоординирован в таблицу. Структура карточек одна и та же. Каждая из них включает план, основные сведения из теории, иллюстрацию применения плана к решению задач, задания для самостоятельной работы

Ориентация обучения математическим понятиям и фактам по линии алгоритмической направленности дает новую возможность существенно разнообразить виды учебной деятельности учащихся, наполняет ее более конкретным содержанием, влияет на изменение организационных форм проведения уроков.

Можно утверждать, что алгоритмизация (как средство обучения) в обучении математике способствует формированию и простому усвоению навыков владения математическими методами и создает предпосылки к формированию первоначальных представлений и навыков математического моделирования. Реализация такого нового подхода – надежный путь повышения эффективности обучения, осознанности в восприятии учащимися знаний, активизации познавательной деятельности учащихся, формировании устойчивых навыков в решении типовых задач.

Линия формирования алгоритмической культуры учащихся предполагает перспективу ее дальнейшего сближения на уровне межпредметных связей как с курсом математики, так и с другими естественно-математическими и гуманитарными учебными дисциплинам

1. Глейзер Г.Д. Методические проблемы повышения качества обучения математике в современной школе. – М.: «Просвещение», 2006.

2. Болтянский В.Г., Черкасов Р.С. к вопросу о перестройке общего математического образования. – М.: «Просвещение», 2004.

Таким образом, пропедевтика формирования алгоритмической культуры учащихся органически вписывается в конкретную учебную деятельность на основе имеющегося учебного материала. Методическая реализация рассматриваемой пропедевтической вычислительно-алгорит-мической линии в V – VI класса может быть определена через использование дидактических возможностей:

Порядок действий в примерах, содержащих скобки

| Если есть скобки, то вначале выполняй действия в скобках, а затем остальные. |

5 3 4 1 2

15 + 48 : 3 – 3 ∙ (52 : 26 + 3); (1)

1 2 5 3 4 6

(15 + 48) : 3 – 3 ∙ 52 : 26 + 3;

2 1 3 4 5 6

(15 + 48 : 3 – 3) ∙ 52 : 26 + 3.

Не нарушай порядок действий и думай, как удобнее решать!

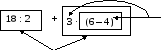

?! 18 : 2 + 3 ∙ (6 – 4)

множители

слагаемые

| 2 4 3 1 18:2+3∙(6–4)=15 | Строго по правилам такой порядок действий |

| 3 4 2 1 18:2+3∙(6–4)=15 1 4 3 2 18:2+3∙(6–4)=15 | Удобнее выполнять действия так! Результат не изменится |

| 2 3 4 1   18:2+3∙(6–4)=24?! 18:2+3∙(6–4)=24?!

I ступень II ступень | В таком порядке выполнять действия НЕЛЬЗЯ! |

(1) 5 4 6 3 1 2

15 + 48 : 3 – 3 ∙ (52 : 26 + 3)

Так можно! Так удобнее!

Уравнение касательной к графику функции y = f(x) в точке (x0; y0)

Уравнение касательной к кривой y = f(x) в точке (x0; y0), принадлежащей этой кривой, имеет вид y – y0 = f1 (x0)(x - x0).

Задание. Напишите уравнения касательной к графику функции y = f(x) в точке с абсциссой x0 = 1, если: а) f(x) = x3 + 2x2 – 5; б) f(x) = x2e-x.

| № шага | План составления уравнения касатель-ной к кривой в заданной на ней точке | Применение плана |

| а) f(x) = x3 + 2x2 - 5 |

| 1 | Вычисляем значение функции y = f(x) в точке x = x0. | x0 = 1, y0 = f(1), y0 = 1 + 2 – 5 = -2 |

| 2 | Находим производную функции f1(x) | f1(x) = 3x2 + 4x |

| 3 | Вычисляем значение производной в точке х0, т.е. f1(x0) | f1(x0) = f1(1)= 3 + 4 = 7 |

| 4 | Подставляем числа х0, у0, f1(x0) в уравнение касательной и записываем ответ | y – (-2) = 7(x – 1), y = 7x – 7 – 2, y = 7x - 9 |

Литература

8

18:2+3∙(6–4)=24?!

18:2+3∙(6–4)=24?!