Практическое занятие № 1

«Пластический обмен. Биосинтез белка»

Учебная цель: познакомиться с реакциями биологического синтеза в клетках живых организмов на примере биосинтеза белков.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы

по теме практического занятия.

Совокупность реакций биологического синтеза (биосинтеза) органических веществ из неорганических называется пластическим обменом, или ассимиляцией (лат. "симилис "-сходный, подобный).

Синтезированные вещества используются для построения разных частей клетки, ее органоидов, секретов, ферментов, запасных веществ. Пластический обмен наиболее интенсивно идет в растущей клетке; во взрослой клетке постоянно происходит синтез веществ для замены молекул, израсходованных или разрушенных при повреждениях. Любая живая клетка способна синтезировать белки, особенно интенсивно в период роста и развития. Дочерняя клетка синтезирует такие же белки, какие синтезировала материнская клетка. Следовательно, способность к синтезу белка передается по наследству от клетки к клетке и сохраняется ею в течение всей жизни. Основная роль в определении структуры белка принадлежит ДНК, разные участки которой определяют синтез различных белков. Одна молекула ДНК участвует в синтезе нескольких десятков белков. Каждый участок ДНК, определяющий синтез одной молекулы белка, называется геном. Ген - участок двойной спирали ДНК, на котором содержится информация о структуре определенного белка.

Нуклеиновые кислоты – это высокомолекулярные органические соединения. Они играют центральную роль в хранении и передаче наследственной информации о свойствах организма. В природе существует два вида нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновые, или ДНК, и рибонуклеиновые, или РНК. Название произошло от углевода, входящего в состав нуклеиновых кислот. Молекула ДНК содержит сахар дезоксирибозу, а молекула РНК – рибозу.

В настоящее время известны хромосомальная и внехромосомальная ДНК и рибосомальная, информационная и транспортная РНК, которые участвуют в синтезе белка. ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, которые соединяются при помощи водородных связей между азотистыми основаниями по принципу комплементарности – это принцип строгого соответствия. Цепи соединены антипаралельно. Цепи ДНК в силу своей неравномерности распределения водородных связей закручиваются в спираль. Один виток содержит около 10 нуклеотидов. Количество ДНК в соматических клетках постоянно в пределах одного вида. ДНК обладает важным свойством репликацией. Репликация ДНК происходит в S период клеточного цикла в интерфазе, при подготовке клетки к делению. Полинуклеотидная цепь ДНК состоит из нуклеотидов. В состав любого нуклеотида ДНК входит одно из четырех азотистых оснований: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц), а также сахар дезоксирибоза (C5H10O4) и остаток фосфорной кислоты.

Молекулы ДНК растений и животных содержатся в хромосомах ядра и отделены ядерной мембраной от цитоплазмы, в которой осуществляется синтез белков на рибосомах. Первый этап биосинтеза белка называется транскрипцией (лат. "trans criptio” - переписывание).

| ДНК | и-РНК |

| А-Т | А |

| Т-А | У |

| Г-Ц | Г |

| Ц-Г | Ц |

В результате процесса транскрипции происходит синтез и-РНК. Транскрипция происходит не на всей молекуле ДНК, а лишь на небольшом ее участке, отвечающем определенному гену. При этом часть двойной спирали ДНК раскручивается, и на одинарной цепочке ДНК, которая теперь будет служить матрицей для синтеза и-РНК, движется фермент ДНК-полимераза. Он соединяет между собой нуклеотиды в растущую цепь и-РНК. В результате образуется и-РНК, последовательность нуклеотидов которой является копией последовательности нуклеотидов матрицы в соответствии с принципом комплементарности. В ДНК комплементарными парами азотистых оснований, входящими в состав нуклеотидов, являются аденин (А) и тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц). В РНК данный принцип сохраняется, но вместо тимина в состав РНК входит урацил (У). Длина каждой молекулы и-РНК в сотни раз короче нити ДНК. Сущность кода ДНК состоит в том, что каждой аминокислоте соответствует участок цепи ДНК из трех рядом стоящих нуклеотидов. Например, участок Т-Т- Т соответствует аминокислоте лизину, А-Ц-А - цистеину, Ц-А-А - валину и т.д.

Три нуклеотида, соответствующие одной аминокислоте, носят название – триплет. В настоящее время код ДНК расшифрован полностью.

В организме человека синтезируются белки, содержащие в своем составе 20 аминокислот. Для каждой аминокислоты введено свое условное обозначение:

| Аминокислота | Сокращенное название | Аминокислота | Сокращенное название |

| Алании | Ала | Лейцин | Лей |

| Аргинин | Apr | Лизин | Лиз |

| Аспарагин | Асн | Метионин | Мет |

| Аспарагиновая кислота | Асп | Пролин | Про |

| Валин | Вал | Серии | Сер |

| Г истидин | Гис | Тирозин | Тир |

| Г лицин | Гли | Треонин | Тре |

| Г лутамин | Глн | Триптофан | Три |

| Глутаминовая кислота | Глу | Фенилаланин | Фен |

| Изолейцин | Иле | Цистеин | Цис |

Генетический код – это система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот, основанная на определённом чередовании последовательностей нуклеотидов в ДНК или РНК, образующих кодоны, соответствующие аминокислотам в белке.

Генетический код имеет несколько свойств.

Триплетность.

Вырожденность или избыточность.

Однозначность.

Полярность.

Неперекрываемость.

Компактность.

Универсальность.

Триплетность. Генетический код, как и многие сложно организованные системы имеет наименьшую структурную и наименьшую функциональную единицу. Триплет – наименьшая структурная единица генетического кода. Состоит она из трёх нуклеотидов. Кодон – наименьшая функциональная единица генетического кода. Как правило, кодонами называют триплеты и-РНК. В генетическом коде кодон выполняет несколько функций. Во-первых, главная его функция заключается в том, что он кодирует одну аминокислоту. Во-вторых, кодон может не кодировать аминокислоту, но, в этом случае, он выполняет другую функцию. Как видно из определения, триплет – это понятие, которое характеризует элементарную структурную единицу генетического кода (три нуклеотидов). Кодон – характеризует элементарную смысловую единицу генома – три нуклеотида определяют присоединение к полипептидной цепочки одной аминокислоты, являются стоп-сигналами, обозначающие конец трансляции. Таких триплетов три – УАА, УАГ, УГА, их ещё называют «бессмысленные» (нонсенс кодоны). В результате мутации, которая связана с заменой в триплете одного нуклеотида на другой, из смыслового кодона может возникнуть бессмысленный кодон.

Механизм действия стоп-кодонов отличается от механизма действия смысловых кодонов. Это следует из того, что для всех кодоны, кодирующие аминокислоты, найдены соответствующие т-РНК. Для нонсенс-кодонов т-РНК не найдены. Следовательно, в процессе остановки синтеза белка т-РНК не принимает участие.

Кодон АУГ (у бактерий иногда ГУГ) не только кодируют аминокислоту метионин и валин, но и является инициатором трансляции.

Вырожденность или избыточность. 61 из 64 триплетов кодируют 20 аминокислот. Такое трёхразовое превышение числа триплетов над количеством аминокислот позволяет предположить, что в переносе информации могут быть использованы два варианта кодирования. Во-первых, не все 64 кодона могут быть задействованы в кодировании 20 аминокислот, а только 20 и, во-вторых, аминокислоты могут кодироваться несколькими кодонами. Исследования показали, что природа использовала последний вариант. Код, при котором одна аминокислота кодируется несколькими триплетами, называется вырожденным или избыточным. Почти каждой аминокислоте соответствует несколько кодонов. Так, аминокислота лейцин может кодироваться шестью триплетами — УУА, УУГ, ЦУУ, ЦУЦ, ЦУА, ЦУГ. Валин кодируется четырьмя триплетами, фенилаланин — двумя и только триптофан и метионин кодируются одним кодоном. Свойство, которое связано с записью одной и той же информации разными символами носит название вырожденность. Число кодонов, предназначенных для одной аминокислоты, хорошо коррелируется с частотой встречаемости аминокислоты в белках. Вырожденность генетического кода с общебиологических позиция являются защитными механизмами, которые заложены в эволюции в уникальной структуре ДНК и РНК.

Однозначность. Каждый триплет (кроме бессмысленных) кодирует только одну аминокислоту. Таким образом, в направлении кодон – аминокислота генетический код однозначен, в направлении аминокислота – кодон – неоднозначен (вырожденный).

Полярность. Считывание информации с ДНК и с иРНК происходит только в одном направлении. Полярность имеет важное значение для определения структур высшего порядка (вторичной, третичной и т.д.).

Неперекрываемость. Код может быть перекрывающимся и не перекрывающимся. У большинства организмов код не перекрывающийся. Перекрывающийся код найден у некоторых фагов. Сущность неперекрывающего кода заключается в том, что нуклеотид одного кодона не может быть одновременно нуклеотидом другого кодона

Компактность. Между кодонами нет знаков препинания. Иными словами триплеты не отделены друг от друга, например, одним ничего не значащим нуклеотидом. Отсутствие в генетической коде «знаков препинания» было доказано в экспериментах.

Универсальность. Код един для всех организмов живущих на Земле. Прямое доказательство универсальности генетического кода было получено при сравнении последовательностей ДНК с соответствующими белковыми последовательностями. Оказалось, что во всех бактериальных и эукариотических геномах используется одни и те же наборы кодовых значений.

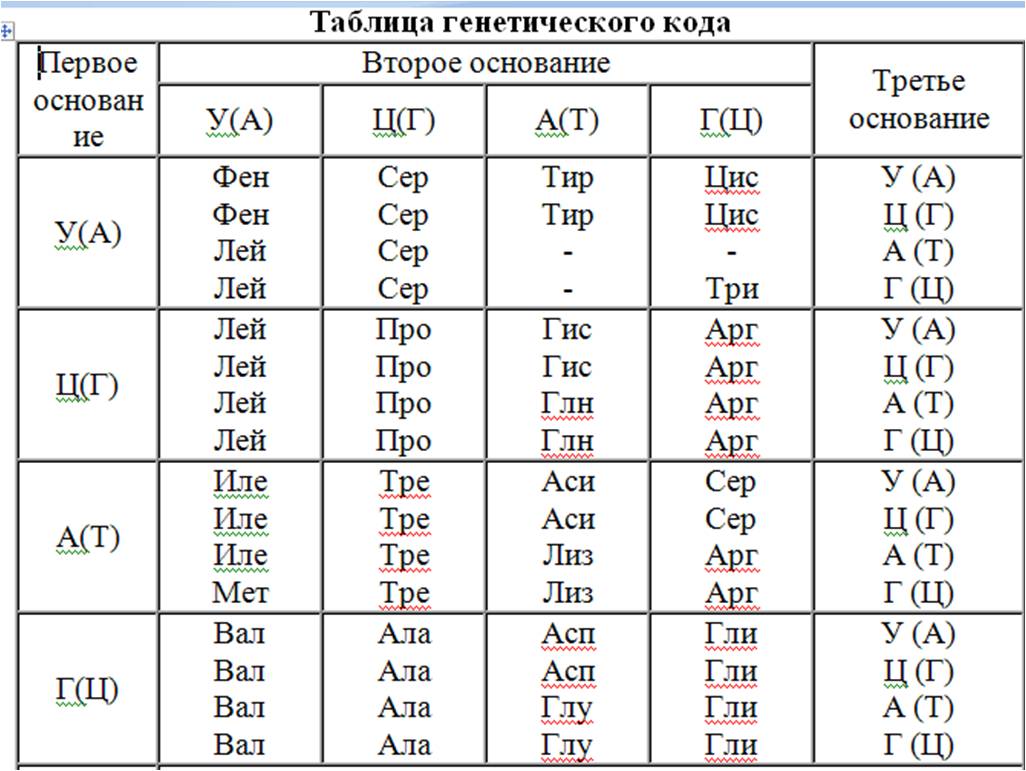

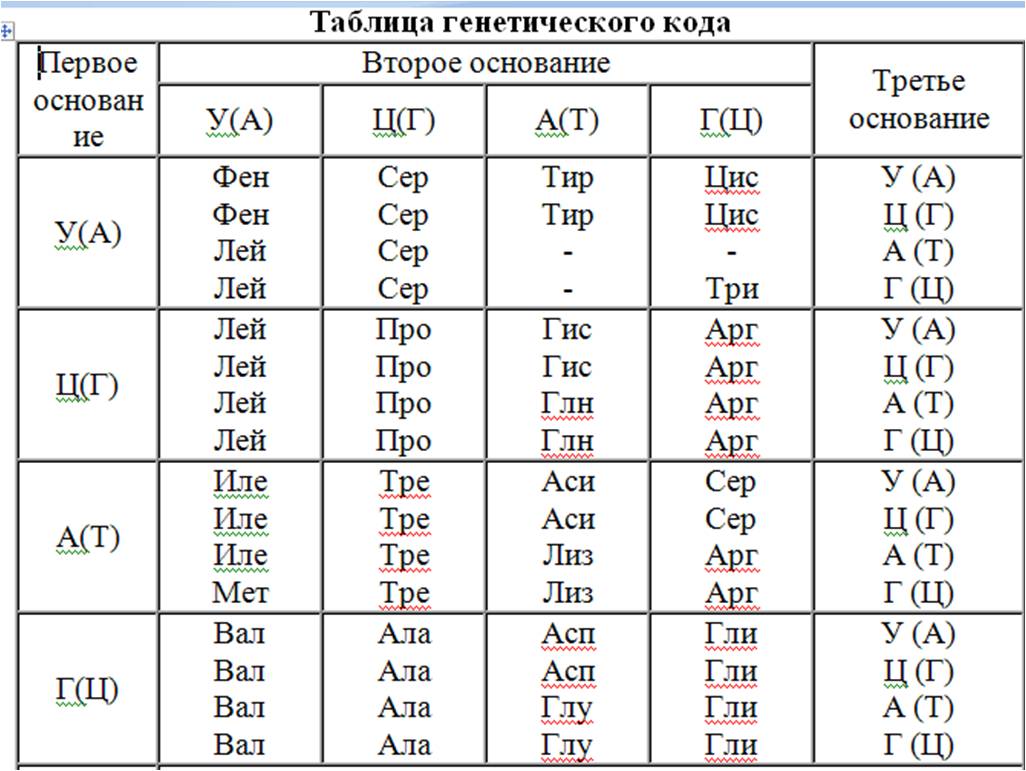

По приведенной ниже таблице генетических кодов можно определить, какая аминокислота соответствует триплету ДНК или и-РНК.

Для и-РНК азотистые основания приведены вне скобок, для ДНК в скобках. Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй - из верхнего горизонтального и третий - из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трех нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.

Например, триплет и-РНК У ГГ соответствует аминокислоте триптофану, триплет ДНК ГЦА соответствует аминокислоте аргинину. Таким же образом можно определить, какими триплетами закодированы аминокислоты. Например, одним из кодов в молекуле ДНК дла аминокислоты валина будет ЦАА.

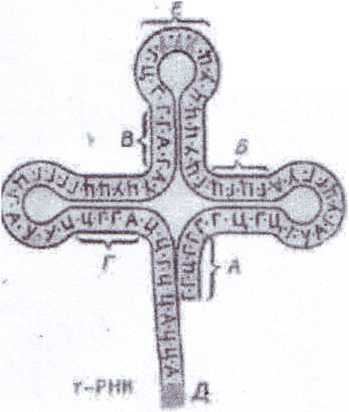

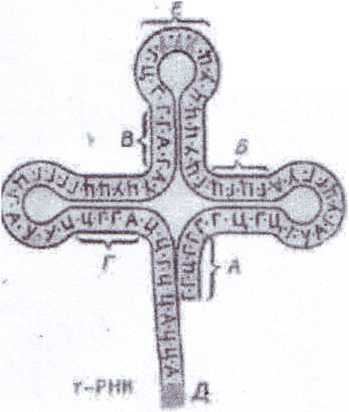

Для осуществления дальнейшего процесса молекулы и-РНК направляются к рибосомам, на которых и происходит синтез белка. Туда же из цитоплазмы поступают аминокислоты, доставляемые т-РНК. Поскольку в построении белков участвуют 20 аминокислот, то существуют не менее 20 разных т-РНК. В ряде мест цепочки т-РНК имеются 4-7 последовательных нуклеотидных звеньев, комплементарных друг другу. Здесь образуются водородные связи. Образуется сложная петлистая структура, похожая на листок клевера. У его верхушки расположен триплет нуклеотидов, комплементарных нуклеотидам триплета и-РНК, их называют антикодонами. У ножки "листа клевера" находится участок, связывающий аминокислоту.

Для осуществления дальнейшего процесса молекулы и-РНК направляются к рибосомам, на которых и происходит синтез белка. Туда же из цитоплазмы поступают аминокислоты, доставляемые т-РНК. Поскольку в построении белков участвуют 20 аминокислот, то существуют не менее 20 разных т-РНК. В ряде мест цепочки т-РНК имеются 4-7 последовательных нуклеотидных звеньев, комплементарных друг другу. Здесь образуются водородные связи. Образуется сложная петлистая структура, похожая на листок клевера. У его верхушки расположен триплет нуклеотидов, комплементарных нуклеотидам триплета и-РНК, их называют антикодонами. У ножки "листа клевера" находится участок, связывающий аминокислоту.

Синтез полипептидных цепей белков по матрице и-РНК, выполняемый рибосомами, называется трансляцией (лат. "translatio" - перевод). Как происходит синтез? Рибосомы, состоящие из двух полисом, как бы нанизываются на и-РНК.

Первая рибосома вступает на нитевидную молекулу и-РНК с левого конца и начинает синтез белка. По мере сборки белковой молекулы рибосома ползет по и-РНК. Как только первая рибосома продвинется вперед, с того же конца на и-РНК входит вторая рибосома, которая, как и первая, начинает сборку и движется вслед за первой, затем вступает третья и т.д. Все рибосомы выполняют одну и ту же работу: каждая синтезирует один и тот же белок, запрограммированный на данной и-РНК. Когда рибосома достигает противоположного конца и-РНК, синтез окончен. Рибосома с образовавшимся белком сходит с РНК. Затем они расходятся: рибосома - на любую и-РНК, поскольку она способна к синтезу любого белка (характер белка зависит от матрицы и-РНК), белковая молекула - в эндоплазматическую сеть. Размер участка рибосомы, в котором происходит трансляция, соответствует длине 6 нуклеотидов, т.е. двум триплетам. Следовательно, когда рибосома скользит по и-РНК, в функциональном центре ее всегда находится два соседних триплета нуклеотидов. Когда т-РНК поступает на рибосому, антикодон узнает "свой" триплет и-РНК. На рибосоме имеется два участка для связывания двух молекул т-РНК: сначала т-РНК с аминокислотой присоединяется к своему триплету, затем аминокислота присоединяет к себе растущую цепь белка с образованием пептидной связи. После этого на рибосому поступает новая т-РНК. Аминокислоты в синтезируемом белке соединены в той же последовательности, в которой расположены шифрующие их триплеты в и-РНК. Отдав аминокислоту, т-РНК покидает рибосому и присоединяет к себе следующую аминокислоту для транспортировки на рибосому. Операция трансляции занимает не более 1/5-1/6 с и полипептидная цепь удлиняется на одно звено. Синтезируется полипептидная цепь в течение нескольких секунд. Синтез белка в клетках идет с участием различных ферментов. С участием же ферментов происходит синтез ДНК, и-РНК. Существуют особые ферменты, обеспечивающие захват и соединение аминокислот с их т- РНК, а в рибосоме работает фермент, сцепляющий аминокислоты между собой. Любой процесс синтеза происходит с затратой энергии в виде АТФ: при расщеплении АТФ образуется энергия, необходимая для синтеза белков. Так, на образование ковалентной связи между т-РНК и "своей" аминокислотой затрачивается энергия одной молекулы АТФ.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию

Из каких нуклеотидов состоят ДНК и РНК?

Перечислите этапы биосинтеза белка.

Дайте определение транскрипции, трансляции.

Перечислите свойства кода ДНК.

Задания для практического занятия:

Вариант 1

1.Спишите текст, вставив недостающие термины.

Совокупность реакций биологического синтеза органических веществ из неорганических называется________.

В клетке постоянно происходит синтез веществ для замены молекул, израсходованных или разрушенных при повреждениях. Любая живая клетка способна синтезировать белки, особенно интенсивно в период роста и развития. Основная роль в определении структуры белка принадлежит__________, ра

ные участки которой определяют синтез различных белков. Каждый участок ДНК, определяющий синтез одной молекулы белка, называется________.

Первый этап биосинтеза белка называется______. В результате данного процесса происходит синтез________.

Следующий этап - синтез полипептидных цепей белков по матрице и-РНК, выполняемый рибосомами, называется_____________.

2.Заполните таблицу:

Виды РНК принимающие участие в биосинтезе белка

| Виды РНК | Расшифровка названия | Выполняемая функция |

|

|

|

|

3.Заполните таблицу:

Синтез белков.

| Компоненты биологического синтеза белка | Функции в процессе |

| ДНК |

|

| Рибосомы |

|

| Ферменты |

|

| Аминокислоты |

|

| АТФ |

|

4. Одна из цепей участка молекулы ДНК имеет следующее строение: Г-Т-Т-Т-Ц-Г-Ц-Ц-А-Т-Г-А-Ц-Т-Г

достройте вторую цепь молекулы ДНК

постройте соответствующую второй цепи ДНК - и-РНК

сколько аминокислот соответствуют данной и-РНК

Вариант 2

1.Спишите текст, вставив недостающие термины.

Совокупность реакций биологического синтеза органических веществ из неорганических называется________.

В клетке постоянно происходит синтез веществ для замены молекул, израсходованных или разрушенных при повреждениях. Любая живая клетка способна синтезировать белки, особенно интенсивно в период роста и развития. Основная роль в определении структуры белка принадлежит__________, ра

ные участки которой определяют синтез различных белков. Каждый участок ДНК, определяющий синтез одной молекулы белка, называется________.

Первый этап биосинтеза белка называется______. В результате данного процесса происходит синтез________.

Следующий этап - синтез полипептидных цепей белков по матрице и- РНК, выполняемый рибосомами, называется_____________.

2.Заполните таблицу:

Виды РНК принимающие участие в биосинтезе белка

| Виды РНК | Расшифровка названия | Выполняемая функция |

|

|

|

|

3.Заполните таблицу:

Синтез белков.

| Компоненты биологического синтеза белка | Функции в процессе |

| ДНК |

|

| Рибосомы |

|

| Ферменты |

|

| Аминокислоты |

|

| АТФ |

|

Одна из цепей участка молекулы ДНК имеет следующее строение:

Т-А-Т-Г-Ц-Г-Ц-А-А-Т-Т-А-Ц-Г-Г

достройте вторую цепь молекулы ДНК

постройте соответствующую второй цепи ДНК - иРНК

сколько аминокислот соответствуют данной иРНК

Порядок выполнения отчёта по практическому занятию

В тетради напишите номер, название и учебную цель занятия.

Выполните задание №1.

Выполните задание №2.

Выполните задание №3.

Выполните задание №4.

Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию.

Для осуществления дальнейшего процесса молекулы и-РНК направляются к рибосомам, на которых и происходит синтез белка. Туда же из цитоплазмы поступают аминокислоты, доставляемые т-РНК. Поскольку в построении белков участвуют 20 аминокислот, то существуют не менее 20 разных т-РНК. В ряде мест цепочки т-РНК имеются 4-7 последовательных нуклеотидных звеньев, комплементарных друг другу. Здесь образуются водородные связи. Образуется сложная петлистая структура, похожая на листок клевера. У его верхушки расположен триплет нуклеотидов, комплементарных нуклеотидам триплета и-РНК, их называют антикодонами. У ножки "листа клевера" находится участок, связывающий аминокислоту.

Для осуществления дальнейшего процесса молекулы и-РНК направляются к рибосомам, на которых и происходит синтез белка. Туда же из цитоплазмы поступают аминокислоты, доставляемые т-РНК. Поскольку в построении белков участвуют 20 аминокислот, то существуют не менее 20 разных т-РНК. В ряде мест цепочки т-РНК имеются 4-7 последовательных нуклеотидных звеньев, комплементарных друг другу. Здесь образуются водородные связи. Образуется сложная петлистая структура, похожая на листок клевера. У его верхушки расположен триплет нуклеотидов, комплементарных нуклеотидам триплета и-РНК, их называют антикодонами. У ножки "листа клевера" находится участок, связывающий аминокислоту.