Группа Т(О), ТГ(О), С(О)–24-02, 2025 год

Занятие по рабочей программе №16

Дисциплина: БД.08 «Информатика»

Прикладной модуль 1. Основы аналитики и визуализации данных.

Тема: Практическая работа №11. Основы проектирования баз данных.

Цель занятия: Дидактическая:

сформулировать представление студентов и получить практические навыки проектирования баз данных;

выяснить назначение применения ПО во время выполнения работы;

систематизировать и объяснить сущность работы с массивами данных;

определение основ аналитики и визуализации данных;

углубить и закрепить знания по дисциплине «Информатика».

Воспитательная:

развивать коммуникативные способности;

развивать аналитические способности;

развивать творческий подход к процессу обучения.

воспитывать самостоятельность, дисциплинированность;

стимулировать студентов к изучению дисциплины;

побуждать к формированию активной жизненной позиции;

прививать уважение и любовь к будущей профессии.

Вид занятия: практическое занятие.

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.

Форма проведения занятия: репродуктивная и эвристическая беседа.

Междисциплинарные связи:

Обеспечивающие Математика, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности.

Обеспечиваемые

Информационные технологии в профессиональной деятельности, и др.

Методическое обеспечение: опорный конспект.

Литература:

Филимонова, Е. В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е. В. Филимонова. – Москва: Юстиция, 2019. – 213 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4365-2703-1.

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514893

Колдаев, В.Д. Сборник задач и упражнений по информатике [Текст]: уч.пособие /В.Д. Колдаев.- М.: НИЦ Инфра-М, 2017. - 256 с.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Ознакомление с темой, целью и планом занятия.

Тема: ПР №11. Основы проектирования баз данных.

Цель работы: формирование теоретических и практических навыков создания базы данных (БД). Изучение технологий проектирования БД, развивать навыки структуризации данных, воспитывать ответственное отношение к информации.

ПЛАН

Основы проектирования баз данных.

Процесс моделирования данных.

Типы моделей баз данных.

Нормализация: избавляемся от избыточности.

Моделирование отношений сущностей.

Создание таблиц: определение типов данных и ограничений.

Индексы базы данных для повышения производительности.

Изложение и изучение нового материала, практическая работа.

ЛИТЕРАТУРА: [5], стр.

1. Основы проектирования баз данных

П роектирование базы данных - это процесс создания структурированного плана организации, хранения и управления данными для обеспечения целостности, согласованности и эффективности данных. Хорошо спроектированная база данных снижает избыточность данных, обеспечивает возможность повторного использования и упрощает управление данными. Проектирование хорошей базы данных предполагает использование лучших практик и методов, таких как моделирование данных, нормализация и моделирование отношений сущностей.

роектирование базы данных - это процесс создания структурированного плана организации, хранения и управления данными для обеспечения целостности, согласованности и эффективности данных. Хорошо спроектированная база данных снижает избыточность данных, обеспечивает возможность повторного использования и упрощает управление данными. Проектирование хорошей базы данных предполагает использование лучших практик и методов, таких как моделирование данных, нормализация и моделирование отношений сущностей.

Высококачественный дизайн базы данных имеет решающее значение для предприятий и организаций, которые хотят эффективно использовать свои данные, улучшить процесс принятия решений, сократить расходы и повысить эффективность. Следуя принципам и рекомендациям этой статьи, вы будете лучше подготовлены к созданию хорошо организованных и эффективных баз данных.

2. Процесс моделирования данных

Моделирование данных создает графическое представление структуры базы данных, определяя сущности, атрибуты и связи для точного представления реальных сценариев. Модель данных служит основой для физического и логического проектирования базы данных. Обычно процесс включает в себя следующие этапы:

Анализ требований: выявление и сбор требований заинтересованных сторон и понимание целей и задач системы.

Концептуальная модель данных: модель высокого уровня, которая представляет основные сущности, атрибуты и отношения без рассмотрения деталей структуры базы данных. Эта независимая от технологий модель фокусируется на структуре хранимых данных.

Логическая модель данных: подробная модель, которая дополнительно расширяет концептуальную модель данных, определяя все необходимые сущности, атрибуты, отношения и ограничения в структурированном формате. Эта модель открывает путь к физическому проектированию базы данных.

Реализация физической модели данных. Используя логическую модель данных в качестве руководства, база данных создается и заполняется данными путем определения таблиц, индексов и других объектов базы данных.

Выполнив эти шаги, вы сможете создать прочную основу для своей базы данных и гарантировать, что она точно отражает нужды и требования вашей организации.

3. Типы моделей баз данных

Существует несколько моделей баз данных, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Понимание различных моделей поможет вам выбрать наиболее подходящую архитектуру для вашей базы данных. Вот некоторые из наиболее широко используемых моделей баз данных:

3.1. Модель реляционной базы данных.

Модель реляционной базы данных, разработанная в начале 1970-х годов, сегодня является наиболее часто используемой моделью. В этой модели данные хранятся в таблицах со строками и столбцами, представляющими записи и атрибуты соответственно. Таблицы связаны друг с другом посредством первичных и внешних ключей, которые устанавливают связи между записями в разных таблицах. Основными преимуществами реляционной модели являются ее гибкость, простота использования и простая реализация. Стандартный язык запросов (SQL) обычно используется для управления, обслуживания и запроса реляционных баз данных, что делает его простым в освоении и универсальным. Примеры систем управления реляционными базами данных (СУБД) включают Oracle, MySQL, MS SQL Server и PostgreSQL .

3.2. Иерархическая модель базы данных.

Иерархическая модель базы данных представляет данные в виде древовидной структуры, узлы которой устанавливают отношения родитель-потомок. В этой модели каждый дочерний узел имеет только одного родительского узла, а родительские узлы могут иметь несколько дочерних узлов. Модель обычно используется для простых проектов баз данных, где данные имеют четкую иерархическую связь. Тем не менее, иерархическая модель может стать громоздкой и негибкой, когда между сущностями существуют сложные отношения, что делает ее непригодной для баз данных с множественными отношениями «многие ко многим». Примеры иерархических систем управления базами данных включают систему управления информацией IBM (IMS) и реестр Windows.

3.3. Модель сетевой базы данных.

Модель сетевой базы данных была создана в ответ на ограничения иерархической модели и допускала более сложные отношения между записями, чем иерархическая модель. В этой модели записи (называемые узлами) соединяются с другими узлами посредством указателей, устанавливая отношения с использованием подхода, ориентированного на множество. Гибкость этой модели позволяет ей представлять сложные отношения и несколько типов записей, что делает ее подходящей для различных приложений. Но сетевая модель требует более сложного управления базами данных и может потребовать более сложного обучения. Примером системы управления сетевой базой данных является интегрированное хранилище данных (IDS).

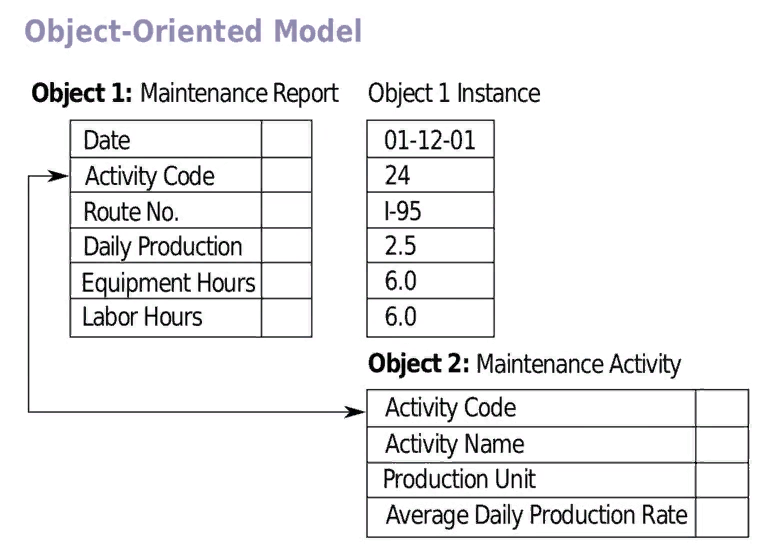

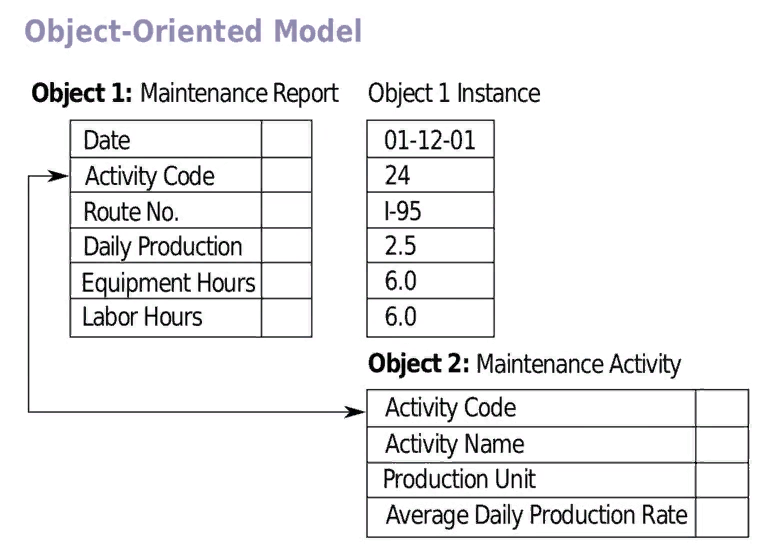

3.4. Объектно-ориентированная модель базы данных.

Объектно-ориентированная модель базы данных — это относительно новая модель, в которой данные хранятся в форме объектов, которые могут иметь атрибуты и методы, аналогичные объектно-ориентированному программированию. В этой модели данные могут быть представлены как сложные типы данных, такие как изображения и мультимедиа, что делает ее подходящей для современных приложений. Основным преимуществом объектно-ориентированной модели является ее совместимость с объектно-ориентированными языками программирования, что позволяет разработчикам более эффективно работать с базами данных. Тем не менее, сложность модели и необходимость в специализированных объектно-ориентированных системах управления базами данных могут вызывать трудности.

Примеры объектно-ориентированных систем управления базами данных включают ObjectStore и ObjectDB.

Источник изображения: Википедия

Понимание различных доступных моделей баз данных необходимо для выбора модели, подходящей для вашего конкретного случая использования и требований. Модель реляционной базы данных остается наиболее популярным выбором из-за ее гибкости и широкой поддержки, но альтернативные модели могут лучше подходить для конкретных требований. Прежде чем принять решение, крайне важно оценить потребности вашей базы данных и рассмотреть компромиссы, связанные с каждой моделью.

4. Нормализация: избавляемся от избыточности

Нормализация — решающий шаг в процессе проектирования базы данных. Его основная цель — эффективно организовать данные и устранить избыточность за счет распределения данных по нескольким таблицам. Этот процесс гарантирует, что связи между этими таблицами определены правильно, а база данных поддерживает согласованность и целостность на протяжении всего своего существования. Нормализация следует за серией прогрессивных нормальных форм (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF и 5NF), которые служат рекомендациями для организации данных в реляционной базе данных. Каждая нормальная форма основывается на предыдущей, добавляя новые требования и совершенствуя организацию базы данных.

4.1. Первая нормальная форма (1NF).

Первая нормальная форма требует, чтобы каждый атрибут (столбец) таблицы содержал только атомарные значения, а каждая запись (строка) была уникальной. Другими словами, в таблице не должно быть повторяющихся групп или многозначных полей. Обеспечивая атомарность значений, вы исключаете дублирующиеся данные и гарантируете, что каждый атрибут представляет единый факт о объекте.

4.2. Вторая нормальная форма (2НФ).

Считается, что таблица находится во второй нормальной форме, если она соответствует критериям 1NF и каждый атрибут не первичного ключа полностью функционально зависит от первичного ключа. На этом этапе частичные зависимости удаляются путем разложения таблиц на несколько связанных таблиц. Это гарантирует, что каждый не первичный атрибут зависит только от первичного ключа, а не от какого-либо другого не ключевого атрибута.

4.3. Третья нормальная форма (3НФ).

Чтобы таблица находилась в третьей нормальной форме, она должна сначала удовлетворять 2НФ. Кроме того, 3NF требует отсутствия транзитивных зависимостей для атрибутов, не являющихся первичными ключами. Это означает, что не ключевые атрибуты не должны зависеть от других не ключевых атрибутов ни прямо, ни косвенно. Чтобы достичь 3NF, вам может потребоваться дополнительная декомпозиция таблиц, чтобы удалить эти зависимости.

4.4. Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF).

Нормальная форма Бойса-Кодда является более сильной версией Третьей нормальной формы. Таблица считается находящейся в BCNF, если для каждой функциональной зависимости X → Y X является супер ключом. Проще говоря, BCNF утверждает, что каждый определитель должен быть потенциальным ключом. Хотя 3NF все еще может допускать некоторые аномалии, BCNF еще больше ужесточает требования для обеспечения большей целостности данных.

4.5. Четвертая нормальная форма (4NF) и пятая нормальная форма (5NF).

Эти две развитые нормальные формы редко используются на практике; тем не менее, они существуют для решения конкретных многозначных зависимостей и зависимостей объединения, которые все еще могут существовать в схеме базы данных. Они помогают улучшить организацию данных, но их реализация довольно сложна и может не потребоваться для большинства систем баз данных.

Помните, что нормализация не всегда направлена на достижение максимально возможной нормальной формы. В некоторых случаях из соображений производительности или особых требований приложения некоторая денормализация может оказаться полезной. Всегда балансируйте преимущества нормализации с потенциальными недостатками, такими как повышенная сложность и операции соединения.

5. Моделирование отношений сущностей

Моделирование отношений сущностей (ERM) — это жизненно важный метод проектирования баз данных. Он включает в себя создание графического представления объектов, их атрибутов и отношений между ними для точного представления сценариев реального мира. Диаграмма отношений сущностей (ERD) — это визуальная модель базы данных, которая иллюстрирует структуру и связи между сущностями и их отношениями. Сущности представляют собой объекты или концепции, имеющие отношение к разрабатываемой системе, а атрибуты — это характеристики, описывающие эти сущности. Отношения показывают, как сущности взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Существует три основных компонента ERD:

Сущности: прямоугольники представляют сущности, которые являются объектами или понятиями, важными для системы.

Атрибуты: овалы представляют атрибуты, которые описывают свойства объектов.

Отношения: ромбы представляют отношения между сущностями, указывая, как они связаны и взаимодействуют друг с другом.

Чтобы создать диаграмму отношений сущностей, вам следует выполнить следующие шаги:

Определите сущности, имеющие отношение к системе, такие как человек, продукт или заказ.

Определите атрибуты, описывающие каждую сущность, например имя, возраст или цену.

Определите первичные ключи для каждого объекта, чтобы однозначно идентифицировать его экземпляры.

Установите отношения между сущностями, например «один-ко-многим», «многие-ко-многим» или «один-к-одному».

Укажите ограничения мощности и необязательности для каждой связи, указав минимальное и максимальное количество вхождений для каждой сущности в связи.

Выполнение моделирования отношений сущностей помогает разработчикам лучше понять структуру базы данных, что помогает в последующих процессах проектирования базы данных, таких как нормализация, создание таблиц и управление индексами.

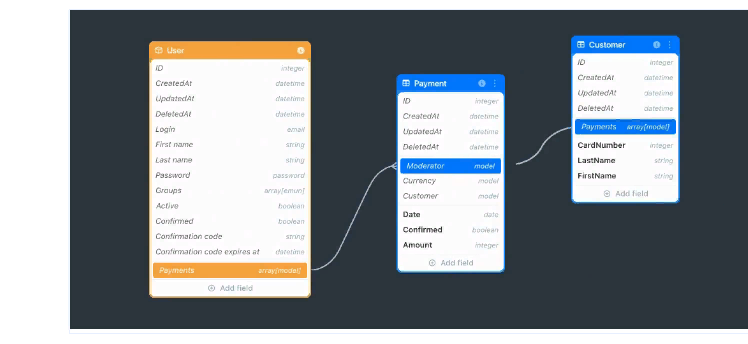

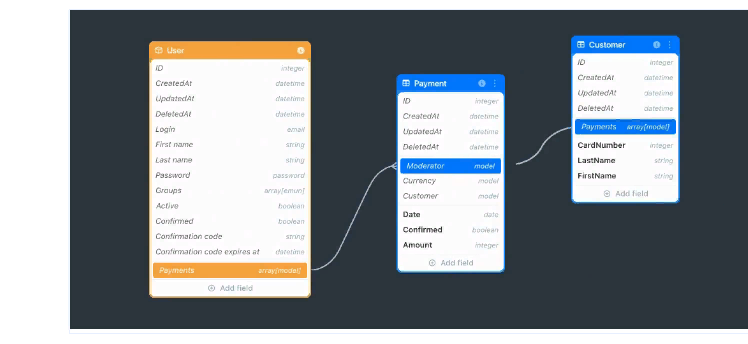

6. Создание таблиц: определение типов данных и ограничений

После того как вы смоделировали свою базу данных с помощью диаграмм отношений сущностей и достигли желаемого уровня нормализации, следующим шагом будет преобразование модели ER в реальную схему базы данных путем создания таблиц, определения типов данных и установки ограничений.

6.1. Создание таблиц.

Для каждой сущности в ERD создайте таблицу. Затем для каждого атрибута сущности создайте соответствующий столбец в таблице. Убедитесь, что вы определили первичные, внешние типы и типы данных для каждого столбца, чтобы точно представить данные.

6.2. Определение типов данных.

Назначьте тип данных каждому столбцу в зависимости от типа данных, которые он представляет. Соответствующие типы данных гарантируют, что данные хранятся и управляются точно. Некоторые распространенные типы данных включают в себя:

Целое число: целые числа, например возраст, количество или идентификатор.

Десятичные или плавающие числа: десятичные числа, например цена или вес.

Char или Varchar: символ и текст, например имена, адреса или описания.

Дата или время: значения даты и времени, например дата рождения или временная метка заказа.

Логическое значение: значения True или False, представляющие двоичные состояния, например активированное/деактивированное.

6.3. Установка ограничений.

Ограничения — это правила, применяемые к столбцам для обеспечения целостности данных. Они гарантируют, что в базу данных вводятся только действительные данные, и предотвращают ситуации, которые могут привести к несоответствиям. Некоторые общие ограничения включают в себя:

Первичный ключ: однозначно идентифицирует каждую строку в таблице. Не может содержать значений NULL и должно быть уникальным во всех строках.

Внешний ключ: относится к первичному ключу другой таблицы, обеспечивая ссылочную целостность между связанными таблицами.

Уникальность: гарантирует, что каждое значение в столбце уникально во всех строках, например имена пользователей или адреса электронной почты.

Проверка: проверяет, соответствуют ли данные, введенные в столбец, определенному правилу или условию, например минимальному или максимальному диапазону.

Not Null: гарантирует, что столбец не может содержать значения NULL и должен иметь значение для каждой строки.

Учитывая сложность создания и управления таблицами базы данных, ограничениями и типами данных, использование no-code платформы, такой как AppMaster, может значительно упростить этот процесс. С помощью визуальных инструментов AppMaster вы можете более эффективно разрабатывать модели данных и определять схему базы данных, сохраняя при этом целостность и согласованность данных.

7. Индексы базы данных для повышения производительности

Индексы базы данных необходимы для повышения производительности операций поиска данных в базе данных. Обеспечивая быстрый путь доступа к нужным данным, индексы могут значительно сократить время, необходимое для запроса базы данных. Этот раздел поможет вам понять концепцию индексов базы данных и способы их эффективного создания и обслуживания.

7.1. Что такое индексы базы данных?

Индекс базы данных — это структура данных, которая хранит отсортированный список значений для определенных столбцов таблицы. Эта структура позволяет системе управления базой данных более эффективно находить записи, поскольку она позволяет избежать полного сканирования таблицы, которое может занять много времени, особенно для больших наборов данных. Короче говоря, индекс базы данных можно сравнить с индексом в книге, который помогает вам быстрее найти конкретную тему, не просматривая все страницы. Но индексы имеют свои компромиссы. Хотя они могут значительно улучшить операции чтения, они могут навредить операциям записи, таким как вставка, удаление и обновление. Это связано с тем, что базе данных необходимо поддерживать структуру индекса каждый раз, когда происходит изменение в индексированных столбцах.

7.2. Типы индексов баз данных.

Существует несколько типов индексов, позволяющих оптимизировать производительность базы данных. К наиболее распространенным из них относятся:

Индекс одного столбца: индекс, созданный для одного столбца.

Составной индекс: индекс, построенный на нескольких столбцах, также известный как объединенный или многостолбцовый индекс.

Кластерный индекс: индекс, определяющий физический порядок хранения данных в таблице. В этом случае записи таблицы и структура индекса хранятся вместе.

Не кластеризованный индекс: индекс, который не влияет на физический порядок хранения данных. Вместо этого он создает отдельную структуру данных, содержащую указатель на фактическую строку данных.

Чтобы решить, какой тип индекса подходит для вашего конкретного случая использования, учитывайте производительность запросов, дисковое пространство и факторы обслуживания.

7.3. Создание и оптимизация индексов.

Чтобы создать индекс, необходимо сначала определить часто используемые столбцы в запросах и проанализировать существующие шаблоны запросов. Это поможет вам определить соответствующие индексы для оптимизации производительности базы данных. При создании индексов учитывайте следующие рекомендации:

Ограничьте количество индексов на таблицу, чтобы избежать проблем с производительностью во время операций записи.

Используйте составной индекс для столбцов, часто используемых вместе в запросе.

Выберите подходящий тип индекса в зависимости от конкретных требований вашей базы данных.

Регулярно отслеживайте и поддерживайте индексы для обеспечения оптимальной производительности.

Контрольные вопросы и задания

1. База данных – это…

2. Типы баз данных.

3. Опишите табличную базу данных. Пример.

4. Что такое поле базы данных?

5. Что такое запись базы данных?

6. Что такое ключевое поле?

7. Перечислите основные типы данных.

8. Что такое счётчик?

9. Опишите иерархическую базу данных. Пример.

10. Опишите сетевую базу данных. Пример.

11. Какое приложение Microsoft Office является СУБД?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Изучить теоретический материал по данной теме.

Ответить письменно на контрольные вопросы.

Внимание! Выполнить домашнее задание в тетради. Отчёт отослать на адрес электронной почты преподавателя.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Информатика. 10 класс : учебник для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / [А.Г.Гейн , А.Б Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 272 с. : ил. – ISBN 978-5-09-058130-1

Информатика. 11 класс : учебник для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / [А.Г.Гейн, А.И. Сенокосов]. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 336 с. : ил. – ISBN 978-5-09-072326-8.

Электронные источники:

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514893

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11854-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514918

Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07980-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455803 .

Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686 .

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448995 .

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448996

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286

Дополнительные источники:

Филимонова, Е. В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е. В. Филимонова. – Москва: Юстиция, 2019. – 213 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-4365-2703-1.

Цветкова М.С., Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 240 с. ISBN 978-5-4468-7901-4

Электронные источники:

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469424

Акопов, А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10712-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517999

Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516857

Преподаватель: Владимир Александрович Волков E-mail: [email protected]

роектирование базы данных - это процесс создания структурированного плана организации, хранения и управления данными для обеспечения целостности, согласованности и эффективности данных. Хорошо спроектированная база данных снижает избыточность данных, обеспечивает возможность повторного использования и упрощает управление данными. Проектирование хорошей базы данных предполагает использование лучших практик и методов, таких как моделирование данных, нормализация и моделирование отношений сущностей.

роектирование базы данных - это процесс создания структурированного плана организации, хранения и управления данными для обеспечения целостности, согласованности и эффективности данных. Хорошо спроектированная база данных снижает избыточность данных, обеспечивает возможность повторного использования и упрощает управление данными. Проектирование хорошей базы данных предполагает использование лучших практик и методов, таких как моделирование данных, нормализация и моделирование отношений сущностей.