. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕФЛЕКСИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать:

а) цель занятия;

b) содержание и трудности учебного материала;

c) тип занятия;

d) способы и методы обучения;

e) возрастные и психологические особенности учащихся.

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:

сегодня я узнал…

было интересно…

было трудно…

я выполнял задания…

я понял, что…

теперь я могу…

я почувствовал, что…

я приобрел…

я научился…

у меня получилось …

я смог…

я попробую…

меня удивило…

урок дал мне для жизни…

мне захотелось…

Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс-минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. В графу «И» - «интересно» учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. Эту таблицу придумал Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, доктор философии Кембриджского университета, специалист в области развития практических навыков в области мышления. Это упражнение позволяет учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого ученика. Для учащихся наиболее важными будут графы «П» и «И», так как в них будут содержаться памятки о той информации, которая может им когда-нибудь пригодиться.

В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ.

| 1.На уроке я работал 2.Своей работой на уроке я 3.Урок для меня показался 4.За урок я 5.Мое настроение 6.Материал урока мне был

7.Домашнее задание мне кажется | активно / пассивно

доволен / не доволен

коротким / длинным

не устал / устал

стало лучше / стало хуже

понятен / не понятен

полезен / бесполезен

интересен / скучен

легким / трудным

интересно / не интересно |

Для оценивания учащимися своей активности и качества своей работы на уроке предлагаю ребятам на листочке условно отмечать свои ответы:

«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный

«-» - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный

«0» - не ответил.

Обсуждая в конце урока результаты своих наблюдений, учащиеся смогут объективно оценить свою активность и качество работы.

Для того, чтобы закончить урок на положительной ноте можно воспользоваться одним из вариантов упражнении «Комплимент» (Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в чувствах), в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга и учителя за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого.

Концепция развивающего обучения предполагает научить школьников работать в разных режимах (индивидуальный, групповой, коллективный),Коллективная учебная деятельность создает условия для овладения иноязычным общением. Поэтому рефлексивная деятельность, как любая другая, может организовываться в индивидуальной и групповой форме. Чтобы показать учащимся, как они работали в группе, каков уровень их коммуникации, анализируется не только результат, но и процесс работы, который можно оценить по следующему алгоритму:

Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания?

делало её более эффективной

тормозило выполнение задания

не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе

На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе?

Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы при выполнении задания?

Какой стиль общения преобладал в работе?

Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?

Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе?

лидер, выдвинувшийся в ходе работы

нежелание наладить контакт большинства участников группы

непонимание задачи, поставленной для совместной работы

сама задача оказалась неинтересной, трудной

Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при организации коллективно-учебной деятельности в группе предполагает включение каждого учащегося в действие взаимоконтроля и взаимооценки. Для этого используются оценочные карты, цель которых – научить адекватно оценивать себя и других. Можно предложить учащимся сделать краткие записи – обоснования оценки в виде похвалы, одобрения, пожелания и т.д.

Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка в сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.

Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика.

Первый тип рефлексии дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом. Для развития рефлексии деятельности ученик должен размышлять, осмысливать то, что он сам понял, усвоил и передать это в сжатой форме, выделяя основное, главное.

В практике обучения ИЯ для реализации данного типа рефлексии могут использоваться следующие приемы:

1. Самооценка активности на каждом этапе урока

2. «Лестница успеха». Если учитель ведет урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на доске этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху.

3. «Ключевые слова». Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. Далее учащимся предлагается несколько вариантов работы

1 вариант: В группе либо в паре методом мозговой атаки дать общую трактовку этих слов и предположить, как они будут использоваться в тексте.

2 вариант: В группе либо индивидуально составить и записать свою версию рассказа, употребив все предлагаемые слова.

При ознакомлении с исходным содержанием текста, учащиеся сопоставляют « свою» версию и версию оригинального текста.

4. «Я сделал!». На одном из этапов урока учитель предлагает учащимся проанализировать свою работу и обменяться с партнером мнением о тех знаниях, навыках и умениях, которые они усвоили или проявили в ходе выполнения определенного упражнения, задания, вида деятельности.

Например:

Say what you have just done and how you’ve done it.

I have just practised phonetics (read the text “…”, practised grammar, asked and answer the questions, etc).

Второй тип рефлексии используется, чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание изученного. В конце урока важно подводить итоги, привлекая учащихся к самоанализу, в ходе которого они говорят, чему они научились, какие умения проявили. Вначале анализ проводится в парах, затем один из учащихся анализирует результаты урока перед всей группой (на каждом уроке этот анализ делает другой ученик) .

В практике обучения ИЯ для реализации данного типа рефлексии могут использоваться следующие приемы:

I. Прием незаконченного предложения.

Я считаю, что урок был полезен для меня потому, что…

Я думаю, мне удалось..

II. Прием рефлексии в форме синквейна (пятистишия), который является моментом соединения старого знания с новым – осмысленным, пережитым. Слово синквейн происходит от французского «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк, которое используется как способ синтезирования материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, ёмких и кратких выражениях. Синквейн может предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и для работы в парах. Покажем правила написания синквейна:

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно именем существительным)

2. (вторая строка – описание темы в двух словах, как правило, именами прилагательными)

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами)

4. (четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к теме

5. (пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально – образном – обобщенном уровне , повторяющее суть темы.

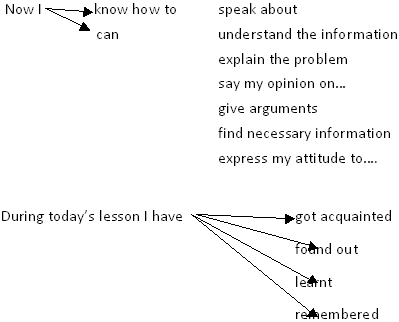

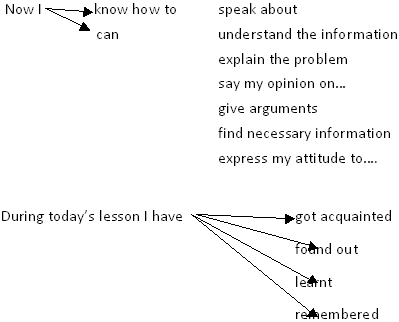

III. Прием рефлексии «подведение итогов». Каждый ученик формулирует итоги урока, используя схему, где он соединяет и обобщает свои впечатления, знания, умения.

Finish the sentences:

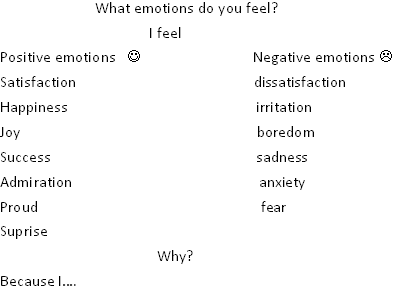

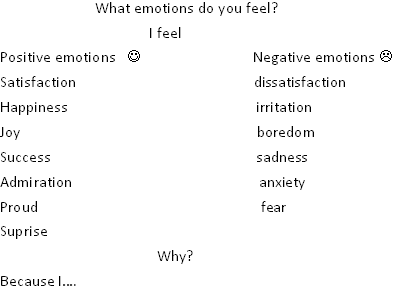

Третий тип рефлексии целесообразно использовать в начале и конце урока с целью установить эмоциональное состояние учащихся, увидеть, как меняется их настроение на уроке.

Приведем несколько примеров организации данного вида рефлексии.

1.Учащиеся получают карточки с изображением трех лиц: веселого, нейтрального и грустного. Им предлагается выбрать карточку, которая соответствует их настроению: «Choose the drawing that reflects your spirits”.

2.Прием «Букет настроения».

В начале урока учащиеся получают бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: « If you liked the lesson and you learned something new, then fix your flower to the vase, the blue one – if you didn’t like the lesson- the red one .

3. На средней и старшей ступени обучения можно предложить учащимся следующие опоры, которые постоянно будут находиться на партах.

Was not bored, worked hard. didn’t relax, answered properly, was active, was emotional, fulfilled the task, received a reward (a good mark).

Итоговая рефлексия отличается от текущей большим объёмом рефлексируемой деятельности и большей формализованностью. Содержание и приемы итоговой рефлексии определяет учитель на основе образовательной программы. Итоговую рефлексию проводят в виде специального занятия в конце изучения большого раздела учебного предмета или, например, в конце триместра, учебного года, на котором ученикам предлагается ответить на такие вопросы, как: Каков мой самый большой успех за этот год? Благодаря чему я смог его добиться? В чем состоят мои трудности? Как я их преодолею? Что у меня раньше не получалось, а теперь получается? и т.д.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что использование приемов, позволяющих провести рефлексию на уроке иностранного языка может побудить учащихся принимать на себя ответственность за свое учение, сделать обучение иностранному языку более эффективным.

Данные виды рефлексии могут проводиться как в индивидуальной, так и в коллективной (групповой) формах.

Место рефлексии в системе уроков

Место рефлексии в системе уроков

на отдельных этапах урока в конце урока в конце темы

Виды рефлексии

Виды рефлексии

|

А. Настроения и эмоциональное состояние | B. Содержание учебного материала | С. Деятельности |

| П Р И Е М Ы |

| 1. Карточки с изображением 3х лиц: весёлого, нейтрального, грустного. 2. Прием с различными цветовыми изображениями: а) «Букет настроения» б) «Дерево чувств» 3. Эмоционально-художественная рефлексия: а) изображение пейзажа б) музыкальная концовка в) выставка рисунков 4. Оценка эмоционального состояния. а) опорный конспект | 1. Прием незаконченного предложения 2. «Выбор афоризма» 3. Рефлексия достижения цели 4. Рефлексия отношения к проблеме (теме) 5. Синквейн (пятистишие) 6. Даймонд | 1. Самооценка активности 2. Использование алгоритма 3. правила ведения дискуссии 4. Технологическая распаковка урока |

Формы рефлексии

| А.Индивидуальная письменная (личностная) | В. Коллективная (групповая) |

| - тесты - мини-сочинения - эссе - письмо другу - опорный конспект - схема - таблица - графический организатор | - использование опорных слов и фраз для высказывания

- использование организационных структур «Учение до уровня совершенства»

- алгоритм наблюдения за общением членов группы в ходе совместной деятельности |

Место рефлексии в системе уроков

Место рефлексии в системе уроков