Департамент образования и науки

Кемеровской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по УПР

________ Ю.В. Сметанникова

«____» ______________ 2015г.

БИОЛОГИЯ Методические указания к выполнению практических работ

Специальности:

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

г. Новокузнецк, 2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях рынка труда специалист, работающий на предприятиях различных форм собственности, должен быть разносторонне развитым, умеющим совмещать различные виды деятельности. Особенно актуально умение самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность, знать и понимать структуру предприятия и экономику производства, часто приходится вести контроль качества продукции и сырья.

Данные методические указания являются методическим обеспечением дисциплины Биология и составлены в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников с получением среднего (полного) общего образования на базе основного общего среднего образования на основе ФГОС-03. Дисциплина Биология является базовой дисциплиной естественнонаучного и математического цикла.

В результате изучения биологии с основами экологии на базовом уровне обучающиеся должны ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:

основные положения биологических теорий: клеточной, эволюционной теории Ч. Дарвина, учения В. И. Вернадского о биосфере, сущность законов Г. Менделя;

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем;

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращения энергии в биосфере и экосистемах;

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

биологическую терминологию и символику.

УМЕТЬ:

объяснять единство живой и неживой природы; родство живых организмов; влияние различных экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и среды; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; значение биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира;

решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и цепи питания;

выявлять приспособления организмов к среде обитания; антропогенные изменения в экосистемах, в том числе Кемеровской области;

сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы, в том числе Кемеровской области); процессы искусственного и естественного отбора, полового и бесполого размножения;

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

находить необходимую биологическую информацию в различных источниках и критически ее оценивать.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Цель данного пособия:

Содействие формированию общих и профессиональных компетенций в области освоения биологии, обеспечивающей базовый уровень профессиональной квалификации и развитие навыков самостоятельной практической работы

Задачи:

получить практическое подтверждение законов биологии;

научить выявлять признаки сходства и различия в структуре и развитии живых организмов;

ознакомить с эволюционным развитием жизни на Земле;

научить применять теоретические основы биологии в профессиональных видах деятельности;

Изучение дисциплины осуществляется по выполнению 8 практических работ, в которых последовательно рассматриваются аспекты биологии при решении задач. Отрабатываются умения и навыки работы.

Обучение осуществляется в подгруппах по 4 человека, что позволяет каждому студенту отработать самостоятельно все темы программы и сформировать навыки самостоятельной работы.

Данная методическая разработка содержит методические указания по подготовке и проведению практических работ, перечень практических работ, инструкционные карты, методические указания студенту по выполнению практических работ и оформлению отчета и список основной и дополнительной литературы.

Требования к проведению практических работ

по биологии и оформлению отчетов

По результатам выполнения практических работ, студенты должны вести тетради в клетку.

Оформление отчетов по практическим работам нужно осуществлять в соответствии с требованиями:

В тетради обязательно указать дату выполнения, тему, цель работы, перечень необходимых материалов и оборудования. Далее описывать задание и выполняемые действия, результаты исследования, наблюдения и выводы.

Результаты можно сводить в таблицы, в которых отражать все исходные, справочные данные и исследования. Графики нужно строить с точным обозначением величин на осях координат, и их единиц измерения, при этом можно пользоваться клетками тетради или оформить диаграмму на компьютере в Excel, и вклеить ее в тетрадь (эту часть отчета выполняют самостоятельно, как домашнее задание).

После оформления практической работы сформулировать ответы на контрольные вопросы и общий вывод по работе.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п\п | Наименование практической работы | Ко- во часов |

| 1 | Практическая работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. Изображение животной клетки и обозначение ее органоидов.» | 1 |

| 2 | Практическая работа №2 «Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных, как доказательство их эволюционного родства.» | 2 |

| 3 | Практическая работа №3 «Решение генетических задач. Составление схем моногибридного и дигибридного скрещивания.» | 2 |

| 4 | Практическая работа №4 «Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка их возможного влияния на организм.» | 1 |

| 5 | Практическая работа №5 «Выявление изменчивости у особей одного вида.» | 2 |

| 6 | Практическая работа №6 «Приспособление организмов к разным средам обитания.» | 1 |

| 7 | Практическая работа №7 «Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем.» | 1 |

| 8 | Практическая работа №8 «Решение экологических задач.» | 2 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: НАБЛЮДЕНИЕ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ПОД МИКРОСКОПОМ И ИХ ОПИСАНИЕ

Цель: Выявить сходство и различие в клетках растительного и животного происхождения

Оборудование: Микроскоп, микропрепараты растительного и животного материала

Время проведения: 45 минут

Задание:

Рассмотреть микропрепараты с помощью микроскопа.

Зарисовать наблюдения.

Сравнить органоиды клеток.

Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

Какие органоиды входят в состав растительной клетки?

Какие органоиды входят в состав животной клетки?

В чем сходство и различие клеток?

Какие основные положения клеточной теории доказывают наблюдения?

Рекомендуемая литература и источники:

Константинов, В.С. Биология: учеб. для профессий и специальностей технического профиля / В.С. Константинов,. – М., 2012.- 252 с.

Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 384 с.: ил.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: ВЫЯВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ СХОДСТВА ЗАРОДЫШЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИХ ПОЗВОНОЧНЫХ, КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИХ ЭВОЛЮЦИОННОГО РОДСТВА.

Цель: познакомиться с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира и стадиями развития зародыша.

Время проведения: 130 мин

Задания:

1. Прочитать текст «Эмбриология»

2. Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных.

3. Ответить письменно на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей?

ЭМБРИОЛОГИЯ

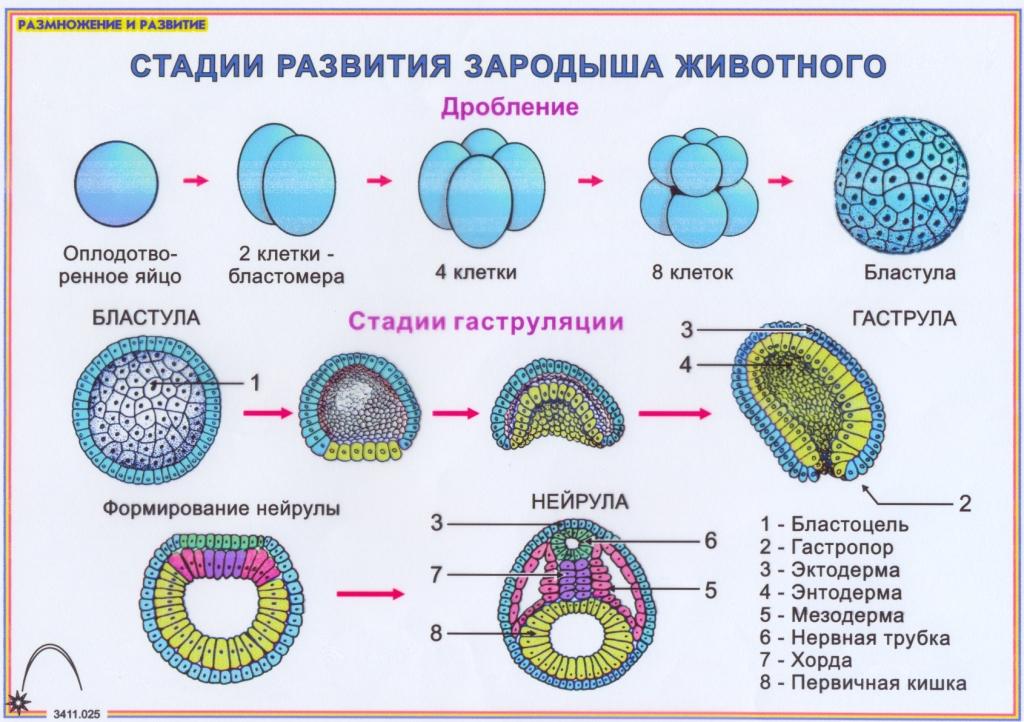

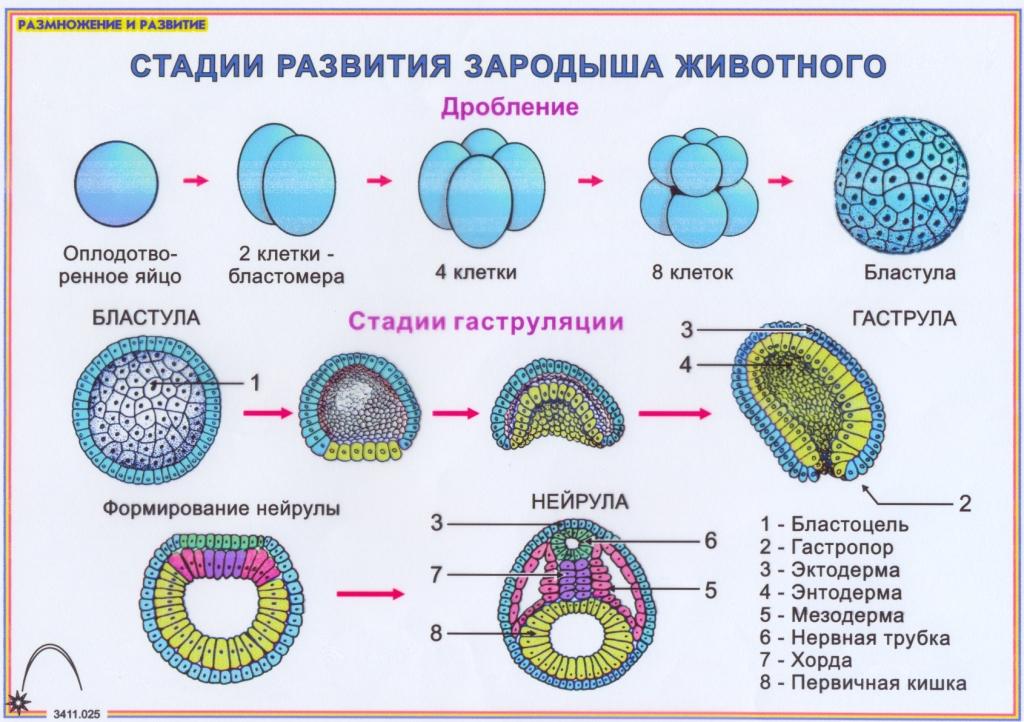

Развитие начинается с оплодотворения. Возникшая зигота дробится.

Образуются стадии: морула, бластула, гаструла. Ткани образуются из эктодермы, энтодермы, мезодермы. Закладываются жаберные щели, как у зародышей рыб, на 18-20 день развития.

Сердце вначале в виде трубки с пульсирующими стенками.

Формируется клоака.

1,5—3-месячный зародыш имеет хвост, как у хвостатых обезьян.

Головной мозгу 1,5-3-месячного зародыша человека состоит из 5 мозговых пузырей, как мозг рыб.

Нервная система вначале в виде трубки на спине.

5—6-месячный эмбрион имеет рунный волосяной покров ("воспоминание" о волосатых предках). Зародыш долго имеет выраженный копчиковый отдел. У зародыша имеется несколько пар сосков (полимастия).

У 1,5—2-месячного зародыша большой палец ноги короче других пальцев и расположен под углом, как у обезьян.

Сроки беременности человекообразных обезьян и человека одинаковые.

Рудименты человека

У человека около сотни рудиментов — признаков предков. К ним относятся подкожные мышцы, создающие "гусиную кожу"; подкожные мышцы шеи; мышцы, двигающие уши; волоски на коже; копчик (окончание скелета из 5-6 позвонков) - рудимент хвоста; зубы мудрости; аппендикс - рудимент слепой кишки; эпикантус — рудимент третьего века, расположенный во внутреннем углу глаза (развит у птиц и рептилий).

Атавизмы человека

К редко проявляющимся предковым признакам у человека относятся: хвост, волосяной покров лица, многососковость. В генотипе человека около 95 % генов, общих с генами человекообразных обезьян, 60-70 % генов, общих с насекомоядными предками приматов. В генотипе человека есть гены рыбообразных и других низших позвоночных, а также беспозвоночных и даже около 2 % генов, которые имеются у бактерий.

В случае обратных мутаций происходит "включение" "молчащих — спящих" генов, и тогда у человека появляются атавизмы.

4. Прочитать текст «Развитие зародыша» и ответить письменно на вопросы

А)Что развивается из зиготы?

Б) Чем характеризуется процесс дробления?

В) Как образуется бластула?

Г) Как формируется гаструла?

Д) Где образуется первичное ротовое отверстие?

Е) Как называются зародышевые листки у гаструлы?

Ж) Какие животные всю жизнь живут на стадии гаструлы?

З)Где закладывается и как называется третий зародышевый листок?

И) Какие системы органов формируется из эктодермы, энтодермы и мезодермы?

К) В какой последовательности закладываются системы органов в процессе онтогенеза?

Развитие зародыша.

Оплодотворённая яйцеклетка-зигота претерпевает ряд быстро следующих друг за другом митотических делений, которые называются дроблением. Дробление и другие ранние стадии развития многоклеточного зародыша, называемые периодом эмбрионального развития, рассмотрим на примере ланцетника.

Зигота вначале делится в продольном направлении на две одинаковые по величине клетки, называемые бластомерами. Затем каждый из бластомеров делится также в продольном направлении, и образуются четыре клетки. Следующее, третье деление, происходит в поперечном направлении, и в результате его формируется восемь одинаковых клеток. В дальнейшем формируются быстро следующие друг за другом продольные и поперечные деления, которые приводят к образованию 16, 32, 64, 128 и больше клеток. Яйцо ланцетника, имеющее небольшое количество желтка, подвергается дроблению полностью. У других животных (птицы, рыбы) яйцо содержит много желтка и дроблению подвергается только диск цитоплазмы с ядром, а сам желток не дробится.

При дроблении следующие друг за другом деления происходят быстро, бластомеры не растут и их размеры по мере увеличения числа клеток уменьшаются. В результате дробления образуется шарообразный зародыш с полостью внутри – бластула. Полость бластулы называется бластоцелем. Иногда бластоцель практически отсутствует, и бластомеры очень тесно прилежат друг другу, образуя плотный шар клеток. В этом случае говорят о моруле (тутовая ягода). Клетки стенки бластулы располагаются в один слой. Формированием бластулы завершается период развития, в течение которого продолжается деление клеток, клетки становятся очень подвижными и начинают активно перемещаться относительно друг друга. В результате в зародыше возникают отчётливо выраженные пласты клеток – зародышевые листки.

У многоклеточных животных, к числу которых относится и ланцетник, внутренний слой клеток образуется путём впячивания клеток внутрь полости бластулы клеток её стенки. Эту двухслойную стадию развития называют гаструлой. Наружный слой клеток гаструлы называют эктодермой, внутренний – энтодермой. У всех животных, кроме губок и кишечнополостных, формируется и третий слой – мезодерма. Он образуется из клеток, лежащих между эктодермой и энтодермой. В ходе гаструляции, как и во время дробления, не происходит роста клеток и, таким образом, зародыш на стадии гаструлы остается по размерам похожим на зиготу.

Следующим этапом эмбрионального развития является гисто- и органогенез. У позвоночных он начинается с образования зачатка нервной системы. Эта стадия – нейрула.

У нейрулы на будущей спинной стороне зародыша происходит обособление части клеток эктодермы в виде длинной пластинки. Края пластинки сближаются, образуется вначале желобок, затем трубка, которая оказывается погруженной под клетками эктодермы. Далее из передней части трубки формируется головной мозг и органы чувств, а из задней – спинной мозг и нервная периферическая система.

Органы и ткани организма образуются из определенных частей зародыша. Из эктодермы, кроме нервной системы, формируются покровы тела: наружный эпителий, кожные железы, роговые чешуи и т.д. Органы пищеварения и дыхания развиваются в основном из клеток энтодермы. Мезодерма дает начало мышечной, хрящевой и костной ткани, кровеносной и выделительной системам.

Экто-, энто- и мезодермальное происхождение того или иного органа не означает, что клетки зародышевых листьев обладают какими-то особыми органными свойствами. И хотя классификация органов по их происхождению в эмбриогенезе из определенного зародышевого листка довольно распространена, нужно помнить, что:

1. Развитие органа происходит всегда только при взаимодействии клеток разных участков зародыша.

2. Почти каждый орган развивается из клеток двух, а иногда и трех зародышевых листов.

5. Зарисуйте и подпишите стадии развития зародыша

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: РЕШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ МОНОГИБРИДНОГО И ДИГИБРИДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ.

Цель: научится применять на практике при решении задач основные законы генетики.

Время проведения: 130 мин.

Задания:

Решите следующие задачи.

1 вариант

Задача №1

От черной крольчихи получены 22 черных крольчонка и 21 белый. Определите генотип крольчат. Каков был самец по генотипу и фенотипу, если черный цвет доминирует?

Задача №2

Определите вероятность рождения светловолосых детей в случае, когда один родитель гетерозиготный темноволосый, а другой светловолосый?

Задача №3

Рыжеволосая женщина выходит замуж за мужчину с не рыжими волосами, гомозиготного по этому признаку. Какова вероятность рождения от этого брака ребенка с не рыжими волосами, если известно, что рыжие волосы – рецессивный признак?

Задача №4

У томатов круглая форма плодов (А) доминирует над грушевидной (а), красная окраска плодов (В) – над желтой (в).

Растение с красными круглыми плодами скрестили с растением, обладающим грушевидными желтыми плодами. В потомстве все растения дали красные круглые плоды. Каковы генотипы родителей и гибридов. Составьте схему скрещивания

Задача №5

Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 черных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомков. Объясните появление четырех фенотипических групп с точки зрения цитологических основ скрещивания. Доминантные признаки – черное оперение (А), хохлатость (В).

2 вариант

Задача №1

На поле посадили мешок гороха с зелеными плодами и мешок гороха с желтыми гетерозиготными плодами. Какой будет урожай на этом поле? Составьте схему скрещивания.

Задача №2

У человека шестипалость (Р) доминирует над пятипалостью (р). 1)Какова вероятность рождения пятипалого ребенка в семье, где оба родителя гетерозиготные шестипалые? 2)Один родитель – гомозиготный шестипалый, а другой – пятипалый? 3)Оба родителя пятипалые?

Задача №3

В семье кареглазого мужчины, мать которого имела голубые глаза, и кареглазой женщины родился голубоглазый сын. Какова вероятность того, что следующий ребенок в этой семье также будет голубоглазым?

Задача №4

У фигурной тыквы белая окраска плодов (А) доминирует над желтой (а), и дисковидная форма - (В) над шаровидной формой (в). Как будут выглядеть F1 и F2 от скрещивания гомозиготной белой шаровидной тыквы с гомозиготной желтой дисковидной?

Задача №5

Кареглазый мужчина, владеющий правой рукой лучше, чем левой, женился на голубоглазой женщине, которая была левшой. Определите, каких детей следует ожидать в этой семье, если известно, что доминирующим является ген, определяющий карий цвет глаз, и ген, определяющий способность лучше владеть правой рукой, чем левой. Какое число вариантов возможно в случае, если мужчина гетерозиготен по обоим генам?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: ВЫЯВЛЕНИЕ МУТАГЕНОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ.

Цель: Познакомиться с возможными источниками мутагенов в

окружающей среде, оценить их влиянии на организм и составить примерные

рекомендации по уменьшению влияния мутагенов на организм человека.

Время проведения: 45 мин.

Задания:

Прочитать ниже приведенный текст «Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм». Используя текст, сделайте вывод, о том насколько серьезно ваш организм подвергается воздействию мутагенов в окружающей среде и

составьте рекомендации по уменьшению возможного влияния мутагенов на

свой организм. Заполните таблицы 1 и 2.

Таблица 1.

| Мутагенные факторы | Влияние на организм |

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

Таблица 2.

| Виды мутаций | Влияние на организм | Примеры | Меры профилактики |

| Соматические |

|

|

|

| Генеративные А) генные Б) хромосомные |

|

|

|

Выявление мутагенов в окружающей среде и

косвенная оценка возможного их влияния на организм

Вещества и воздействия, приводящие к возникновению мутаций, получили название мутагенных факторов. Их можно классифицировать следующим образом:

1. Физические мутагены.

2. Химические мутагены.

3. Прочие мутагенные факторы.

Среди физических мутагенов выделяются три группы: электромагнитные ионизирующие излучения (рентгеновские лучи, γ-лучи, космические лучи), корпускулярные ионизирующие излучения (α- и β-частицы, протоны, нейтроны) и ультрафиолетовые лучи. К числу физических мутагенов, обладающих незначительным мутагенным эффектом, относится повышенная температура. Мутагенный эффект этого фактора наиболее сильно проявляется у организмов с постоянной температурой тела.

Химические мутагены представлены тысячами разнообразных веществ. Их можно классифицировать следующим образом:

Алкилирующие соединения — вещества с высокой эффективностью, осуществляющие обмен алкильной группы (типа СН2, С2Н5, т. е. остатки нормальных алканов), с другими молекулами, в том числе молекулами ДНК. К числу наиболее эффективных мутагенов этой группы относятся этиленметансульфонат, нитрозоалкилмочевина, нитрозометилмочевина, нитрозоэтилмочевина, этиленимин, диэтилсульфат, иприт и многие другие.

Акридиновые красители: акридин желтый, акридин оранжевый, профлавин, бромистый этидий и другие.

К числу прочих мутагенных факторов можно отнести агенты, постоянно присутствующие в клетках живых организмов или сопутствующие им. Это вирусы и ДНК, а также агенты неустановленной природы.

Мутагены содержатся среди лекарств, косметических средств, химических веществ, применяемых в сельском хозяйстве, промышленности.

1. Мутагены производственной среды.

Химические вещества на производстве составляют наиболее обширную группу антропогенных факторов внешней среды.

Наибольшее число исследований мутагенной активности веществ в клетках человека проведено для синтетических материалов и солей тяжелых металлов(свинца, цинка, кадмия, ртути, хрома, никеля, мышьяка, меди).

Мутагены производственного окружения могут попадать в организм разными путями: через легкие, кожу, пищеварительный тракт. Следовательно, доза получаемого вещества зависит не только от концентрации его в воздухе или на рабочем месте, но и от соблюдения правил личной гигиены.

Наибольшее внимание привлекают синтетические соединения, для которых выявлена способность индуцировать хромосомные аберрации (перестройки) и сестринские хроматидные обмены не только в организме человека. Такие соединения, как винилхлорид, хлоропрен, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы и стирол, несомненно, оказывают мутагенное действие на соматические клетки.

Органические растворители (бензол, ксилол, толуол), соединения, применяемые в производстве резиновых изделий индуцируют цитогенетические изменения, особенно у курящих людей. У женщин, работающих в шинном и резинотехническом производствах, повышена частота хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови.

2. Химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве.

Большинство пестицидов являются синтетическими органическими веществами. Практически используется около 600 пестицидов. Они циркулируют в биосфере, мигрируют в естественных трофических цепях, накапливаясь в некоторых биоценозах и сельскохозяйственных продуктах.

Очень важны прогнозирование и предупреждение мутагенной опасности химических средств защиты растений. Причем речь идет о повышении мутационного процесса не только у человека, но и в растительном и животном мире. Человек контактирует с химическими веществами при их производстве, при их применении на сельскохозяйственных работах, получает небольшие их количества с пищевыми продуктами, водой из окружающей среды.

3. Лекарственные препараты.

Наиболее выраженным мутагенным действием обладают цитостатики и антиметаболиты, используемые для лечения онкологических заболеваний и как иммунодепрессанты.

Мутагенной активностью обладает и ряд противоопухолевых антибиотиков (актиномицин Д, адриамицин, блеомицин и другие). Поскольку большинство пациентов, применяющих эти препараты, не имеют потомства, как показывают расчеты, генетический риск от этих препаратов для будущих поколений небольшой.

Некоторые лекарственные вещества вызывают в культуре клеток человека хромосомные аберрации в дозах, соответствующих реальным, с которыми контактирует человек. В эту группу можно отнести противосудорожные препараты (барбитураты), психотропные (клозепин), гормональные (эстродиол, прогестерон, оральные контрацептивы), смеси для

наркоза (хлоридин, хлорпропанамид). Эти препараты индуцируют (в 2-3 раза выше спонтанного уровня) хромосомные аберрации у людей, регулярно принимающих или контактирующих с ними.

В отличие от цитостатиков, нет уверенности, что препараты указанных групп действуют на зародышевые клетки. Некоторые препараты, например,

ацетилсалициловая кислота и амидопирин повышают частоту хромосомных аберраций, но только при больших дозах, применяемых при лечении ревматических болезней.

Существует группа препаратов, обладающих слабым мутагенным эффектом. Механизмы их действия на хромосомы неясны. К таким слабым мутагенам относят метилксантины (кофеин, теобромин, теофиллин, паракзантин, 1-, 3- и 7-метилксантины), психотропные средства (трифгорпромазин, мажептил, галоперидол), хлоралгидрат, антишистосомальные препараты (гикантонфлюорат, мирацил О), бактерицидные и дезинфицирующие средства (трипофлавин, гексаметилен-тетрамин, этиленоксид, левамизол, резорцинол, фуросемид). Несмотря на их слабое мутагенное действие, из-за их широкого применения необходимо вести тщательные наблюдения за генетическими эффектами этих соединений. Это касается не только больных, но и медицинского персонала, использующего препараты для дезинфекции, стерилизации, наркоза.

В связи с этим, нельзя принимать без совета с врачом незнакомые лекарственные препараты, особенно антибиотики, нельзя откладывать лечение хронических воспалительных заболеваний, это ослабляет ваш иммунитет и открывает дорогу мутагенам.

4. Компоненты пищи.

Мутагенная активность пищи, приготовленной разными способами, различных пищевых продуктов изучалась в опытах на микроорганизмах и в экспериментах на культуре лимфоцитов периферической крови. Слабыми мутагенными свойствами обладают такие пищевые добавки, как сахарин, производноенитрофурана АР-2 (консервант), краситель флоксин и др.

К веществам пищи, обладающих мутагенной активностью, можно отнести нитрозамины, тяжелые металлы, микотоксины, алкалоиды, некоторые пищевые добавки, а также гетероциклические амины и аминоимидазоазарены, образующиеся в процессе кулинарной обработки мясных продуктов. В последнюю группу веществ входят так называемые пиролизатные мутагены, выделенные первоначально из жареных, богатых белками, продуктов.

Содержание нитрозосоединений в продуктах питания довольно сильно варьирует и обусловлено, по-видимому, применением азотсодержащих удобрений, а также особенностями технологии приготовления пищи и использованием нитритов в качестве консервантов.

Наличие в пище нитрозируемых соединений впервые было обнаружено в 1983 г. при изучении мутагенной активности соевого соуса и пасты из соевых

бобов. Позже было показано наличие нитрозируемых предшественников в ряде свежих и маринованных овощей.

Для образования мутагенных соединений в желудке из поступающих вместе с овощами и другими продуктами необходимо наличие нитрозирующего компонента, в качестве которого выступают нитриты и нитраты. Основной источник нитратов и нитритов – это пищевые продукты.

Считают, что около 80% нитратов, поступающих в организм, – растительного происхождения. Из них около 70% содержится в овощах и картофеле, а 19% – в мясных продуктах. Немаловажным источником нитрита являются консервированные продукты.

В организм человека постоянно вместе с пищей поступают предшественники мутагенных и канцерогенных нитрозосоединений.

Можно порекомендовать употреблять больше натуральных продуктов, избегать мясных консервов, копченостей, сладостей, соков и газированной воды с синтетическими красителями. Есть больше капусты, зелени, круп, хлеба с отрубями. Если есть признаки дисбактериоза - принимать бифидумбактерин, лактобактерин и другие препараты с "полезными" бактериями. Они обеспечат вам надежную защиту от мутагенов. Если не в порядке печень - регулярно пить желчегонные сборы.

5. Компоненты табачного дыма.

Результаты эпидемиологических исследований показали, что в этиологии рака легкого наибольшее значение имеет курение. Было сделано заключение о том, что 70-95% случаев возникновения рака легкого связано с табачным дымом, который является канцерогеном. Относительный риск возникновения

рака легкого зависит от количества выкуриваемых сигарет, однако продолжительность курения является более существенным фактором, чем

количество ежедневно выкуриваемых сигарет.

В настоящее время большое внимание уделяется изучению мутагенной активности табачного дыма и его компонентов, это связано с необходимостью реальной оценки генетической опасности табачного дыма.

Сигаретный дым в газовой фазе вызывал в лимфоцитах человека митотические рекомбинации и мутации дыхательной недостаточности в дрожжах. Сигаретный дым и его конденсаты индуцировали рецессивные, сцепленные с полом, летальные мутации у дрозофилы.

Таким образом, в исследованиях генетической активности табачного дыма были получены многочисленные данные о том, что табачный дым содержит генотоксичные соединения, способные индуцировать мутации в соматических клетках, что может привести к развитию опухолей, а также в половых клетках, что может быть причиной наследуемых дефектов.

6. Аэрозоли воздуха.

Изучение мутагенности загрязнителей, содержащихся в задымленном (городском) и незадымленном (сельском) воздухе на лимфоцитах человека показало, что 1 м3 задымленного воздуха содержит больше мутагенных соединений, чем незадымленного. Кроме того, в задымленном воздухе обнаружены вещества, мутагенная активность которых зависит от метаболической активации. Мутагенная активность компонентов аэрозолей воздуха зависит от его химического состава. Основными источниками загрязнений воздуха являются автотранспорт и теплоэлектростанции, выбросы металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.

Экстракты загрязнителей воздуха вызывают хромосомные аберрации в культурах клеток человека и млекопитающих.

Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что аэрозоли воздуха, особенно в задымленных районах, представляют собой источники мутагенов, поступающих в организм человека через органы дыхания.

7. Мутагены в быту.

Большое внимание уделяют проверке на мутагенность красителей для волос. Многие компоненты красок вызывают мутации у микроорганизмов, а некоторые - в культуре лимфоцитов. Мутагенные вещества в продуктах питания, в средствах бытовой химии выявлять трудно из-за незначительных концентраций, с которыми контактирует человек в реальных условиях. Однако если они индуцируют мутации в зародышевых клетках, то это приведет со временем к заметным популяционным эффектам, поскольку каждый человек получает какую-то дозу пищевых и бытовых мутагенов. Было бы неправильно думать, что эта группа мутагенов появилась только сейчас. Очевидно, что мутагенные свойства пищи (например, афлатоксины) и бытовой среды (например, дым) были и на ранних стадиях развития современного человека. Однако в настоящее время в наш быт вводится много новых синтетических веществ, именно эти химические соединения должны быть безопасны. Человеческие популяции уже отягощены значительным грузом вредных мутаций. Поэтому было бы ошибкой устанавливать для генетических изменений какой-либо допустимый уровень, тем более что еще не ясен вопрос о последствиях популяционных изменений в результате повышения мутационного процесса. Для большинства химических мутагенов (если не для всех) отсутствует порог действия, можно полагать, что предельно допустимой «генетически-повреждающей» концентрации для химических мутагенов, как и дозы физических факторов, существовать не должно.

В целом, нужно стараться меньше употреблять бытовой химии, с моющими средствами работать в перчатках.

При оценке опасности мутагенеза, возникающего под влиянием факторов внешней среды, необходимо учитывать существование естественных антимутагенов (например, в пище). В эту группу входят метаболиты растений и микроорганизмов – алкалоиды, микотоксины, антибиотики, флавоноиды.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое хромосомные болезни? Чем они обусловлены?

2. Что такое полиплоидия?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема: ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ У ОСОБЕЙ ОДНОГО ВИДА.

Цель: Сформировать понятие изменчивости организмов, научиться находить признаки наследственной изменчивости у представителей разных сортов растений и пород животных.

Время проведения: 130 мин.

Оборудование: изображения сортов картофеля, пород коров и пород собак

Задание:

1. Рассмотреть предлагаемые изображения организмов, принадлежащих к одному виду. Выделить особенности внешнего строения, общие для всех представителей одного вида, а также особенности строения, по которым они различаются.

2. Проанализировать, по каким признакам проводился отбор, в результате которого были сформированы указанные в таблице сорта и породы.

Распределите по столбцам предложенные варианты.

| Сорта картофеля | Породы коров | Породы собак |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

размеры клубней

удойность

внешний вид

химический состав молока

химический состав клубней

характер (агрессивный или добродушный)

мышечная масса

скорость созревания урожая

специальные поведенческие реакции

3. Для контроля знаний дайте ответы на тестовые вопросы:

1) Продемонстрированные вам разные морфологические формы представителей одного и того же вида являются:

а) генетическими мутациями

б) результатом искусственного отбора

в) результатом естественного отбора

2) Искусственно выведенные человеком разновидности растений называются:

а) штаммы

б) сорта

в) породы

г) виды

д) популяции

3) Искусственно выведенные человеком разновидности животных называются:

а) штаммы

б) сорта

в) породы

г) виды

д) популяции

4) В результате искусственного отбора организмы:

а) приобретают полезные для человека свойства

б) приобретают свойства, обеспечивающие личную приспособленность к среде обитания

в) теряют способность к размножению

4. Сделать вывод из проделанной работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема: ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ К РАЗНЫМ СРЕДАМ ОБИТАНИЯ.

Цель: сформировать понятие приспособленности организмов к среде обитания, закрепить умение выявлять приспособленности к среде.

Время проведения: 45 мин.

Оборудование: изображения пшеницы, подорожника, дятла, кузнечика, кактуса, рыб, бодяка полевой, чертополоха, крапивы жгучей, полыни горькой.

Задание:

Определить среду обитания растений и животных, предложенных для исследований.

Рассмотрите плоды и семена растений, укажите их приспособленность к размножению. Объясните возникновение приспособлений.

На примере разных видов кактусов, верблюжей колючки (ли других растений засушливой местности), рыб ( из разных мест обитания), насекомых ( с разной окраской тела) определить приспособленность к их среде обитания.

Определить черты приспособленности бодяка полевого, чертополоха крапивы жгучей, полыни горькой к защите от поедания.

Сделайте вывод о значении приспособляемости организмов к окружающей среде.

Литература

Константинов, В.С. Биология: учеб. для профессий и специальностей технического профиля / В.С. Константинов,. – М., 2012.- 252 с.

Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 384 с.: ил.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Тема: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ

Цель: выявить черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем.

Время проведения: 45 мин.

Задание:

Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем». Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных экосистем.

| Признаки сравнения | Природная экосистема | Агроэкосистема |

| Видовое разнообразия |

|

|

| Плотность видовых популяций |

|

|

| Источники энергии и их использование |

|

|

| Продуктивность |

|

|

| Способность выдерживать изменения среды |

|

|

Литература

Константинов, В.С. Биология: учеб. для профессий и специальностей технического профиля / В.С. Константинов,. – М., 2012.- 252 с.

Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 384 с.: ил.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Тема: РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Цель: продолжить формирование навыков решения экологических задач и составления цепей питания

Время проведения: 130 мин.

Задания:

Выполните следующие задания.

Задание №1.

Составление цепей питания с указанием компонентов экосистемы, трофических уровней

1). Составьте пищевую цепь из предложенных организмов и укажите консумент второго порядка:гусеницы, синицы, сосны, коршуны

2). Составьте схему цепи питания, характерной для болот, зная, что ее компонентами могут являться какие-либо их предложенных организмов: ястреб, бабочка, лягушка, стрекоза, уж, растение, муха.

Укажите, какой компонент данной цепи может наиболее часто включаться в другие цепи питания.

3). Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам:

бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев.

4). Составьте цепь питания в водоеме (на примере озера, пруда, моря).

5) Приведите пример пищевой цепи детритного типа (не менее 3-х звеньев)

6) К каким трофическим уровням относятся следующие организмы: заяц-беляк, лисица обыкновенная, лось, лесные травы?

Задание №2.

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков - мышь - полевка - хорек - филин

Задание №3.

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.

Литература

Константинов, В.С. Биология: учеб. для профессий и специальностей технического профиля / В.С. Константинов,. – М., 2012.- 252 с.

Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 384 с.: ил.

Литература

Константинов, В.С. Биология: учеб. для профессий и специальностей технического профиля / В.С. Константинов,. – М., 2012.- 252 с.

Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 384 с.: ил.

Дополнительная литература

1.Биологический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. М. С. Гиляров. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – 831 с.: ил.

2.Большая школьная энциклопедия [Текст]. 6 – 11 кл. Т. 2. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 1999. – 717 с.: ил.

3.Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии [Текст]: учеб. для нач. проф. образования / А. Н. Голицын. – М.: ИРПО; Академия, 2002. – 240 с.: ил.

4.Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 624 с.: ил.

5.Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа, 2005. – 352 с.: ил.

6.Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа, 2005. – 283 с.: ил.

7.Мамонтов, С. Г. Общая биология [Текст]: учеб. пособие для сред. учеб. заведений / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров. – М.: Высшая школа, 1986. – 320 с. ил.

8.Природа и экологические проблемы Кузбасса [Текст]: учеб. пособие. – Кемерово: Кемеровский областной институт усовершенствования учителей, 1993. – 208 с.: ил.

9.Справочник школьника [Текст]: 5 – 11кл. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001. – 704 с.: ил.

10.Энциклопедия для детей [Текст]. Т. 2 (Биология) / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1995. – 624 с.: ил.