Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с.Труслейка»

Терёхина Наталья Николаевна,

инструктор по труду

Бытовой уклад народов Поволжья XIX-XX веков

Народы, селившиеся вдоль берегов реки Волги:

МОРДВА, МАРИЙЦЫ, УДМУРТЫ – финно-угры,

ЧУВАШИ, КАЗАНСКИЕ (ПОВОЛЖСКИЕ) ТАТАРЫ

– представители тюркской группы.

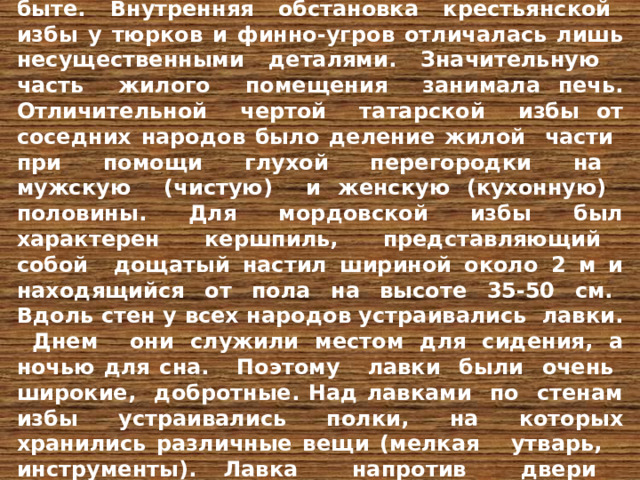

Народы, населяющие Поволжье, имеют много общего как в экономическом и историческом развитии, так и в происхождении, культуре, быте. Внутренняя обстановка крестьянской избы у тюрков и финно-угров отличалась лишь несущественными деталями. Значительную часть жилого помещения занимала печь. Отличительной чертой татарской избы от соседних народов было деление жилой части при помощи глухой перегородки на мужскую (чистую) и женскую (кухонную) половины. Для мордовской избы был характерен кершпиль, представляющий собой дощатый настил шириной около 2 м и находящийся от пола на высоте 35-50 см. Вдоль стен у всех народов устраивались лавки. Днем они служили местом для сидения, а ночью для сна. Поэтому лавки были очень широкие, добротные. Над лавками по стенам избы устраивались полки, на которых хранились различные вещи (мелкая утварь, инструменты). Лавка напротив двери называлась мужской, а по боковой стене - бабьей. На этой лавке женщины занимались прядением, ткачеством.

В красном углу обычно стоял стол, висел киот с иконами. Это место завтрака, обеда и ужина всей семьи. В красный угол сажали почетного гостя. Здесь же совершались свадебные и похоронные обряды.

Домашняя утварь в прошлом изготовлялась преимущественно из дерева и глины, хотя по

археологическим данным последних лет известно употребление марийцами железных и медных котлов с IX-XI веков.

Для варения пищи использовались чугунные или глиняные горшки. В них варили мясо, каши, кипятили воду.

Большое количество муки и крупы хранили в деревянных ларях в клетях и амбарах, меньшее в долбленых пудовках или кузовах, сделанных из липовой коры. Кузова также употреблялись для сбора грибов и ягод.

Муку просеивали через решето в небольшие плоские ночевки. Мясо рубили в корытах. В них же толкли вареную или печеную картошку.

Для получения сливочного

масла употреблялись

маслобойки, которые

представляли собой

высокие цилиндрические

сосуды, сделанные из куска липового дерева.

Пахтанье масла

производилось с помощью деревянного стержня,

на который насаживался деревянный круг с

отверстиями или боковыми вырезами.

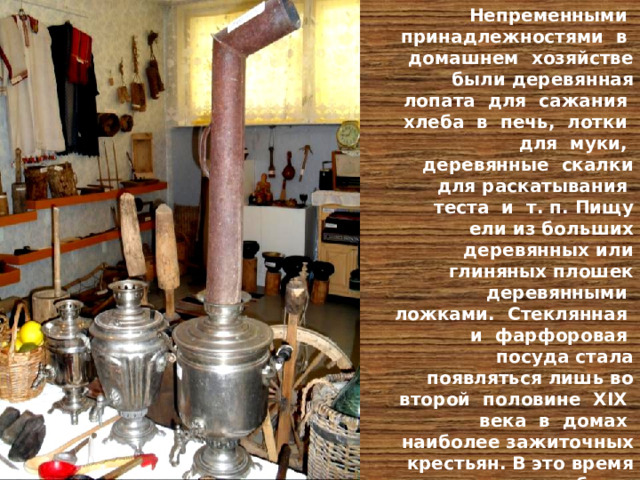

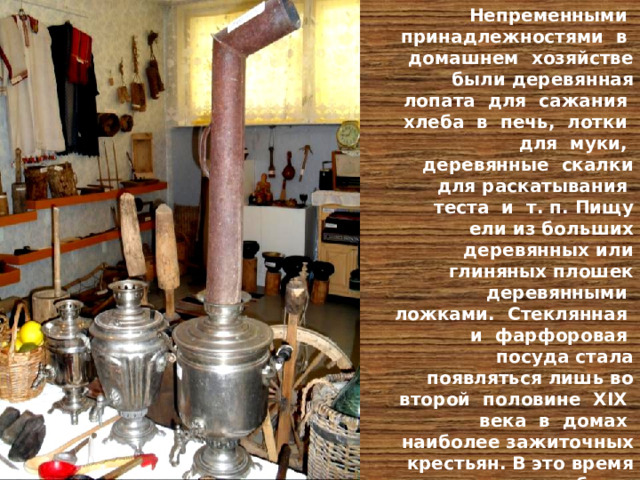

Непременными принадлежностями в домашнем хозяйстве были деревянная лопата для сажания хлеба в печь, лотки для муки, деревянные скалки для раскатывания теста и т. п. Пищу ели из больших деревянных или глиняных плошек деревянными ложками. Стеклянная и фарфоровая посуда стала появляться лишь во второй половине XIX века в домах наиболее зажиточных крестьян. В это время исследователи быта поволжских народов отмечали появление самоваров, чайных приборов, фабричной посуды.

Большое значение в жизни народов края имели домашние и кустарные промыслы. Наиболее распространённым являлось ткачество, которым занимались практически в каждом доме.

Ткачество было исключительно женским занятием. Получение волокна из конопли представляло длительный и чрезвычайно трудоёмкий процесс. После уборки и обмолота стебли конопли замачивались в стоячих водоемах в течение 2-5 недель. Затем их сушили на открытом воздухе или в банях и мяли на специальных мялках для того, чтобы отделить волокно от кострики (внутренней не волокнистой части стебля). Полученное таким образом волокно толкли в ступах, трепали при помощи деревянных ланцетовидных трепалок и, наконец, расчесывали щетками, изготовленными из свиной щетины. У марийцев для этих целей нередко употреблялись чесалки, сделанные из шкурок ежей. У всех народов Среднего Поволжья изготовлялись главным образом белые холсты. У удмуртов и восточных марийцев ткали и пестрядь -двухцветные или многоцветные ткани в полоску или в клетку. Кроме конопляных и льняных холстов ткались также и шерстяные ткани, использовавшиеся для пошива теплой одежды.

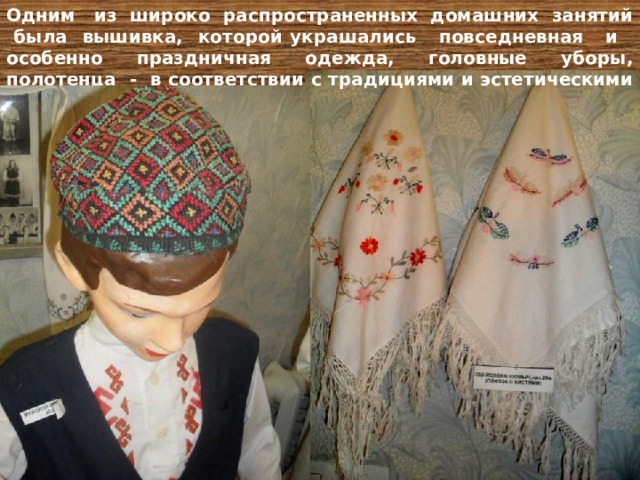

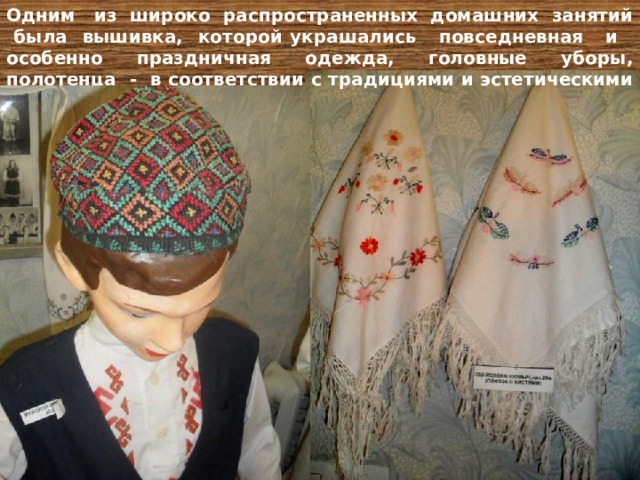

Одним из широко распространенных домашних занятий была вышивка, которой украшались повседневная и особенно праздничная одежда, головные уборы, полотенца - в соответствии с традициями и эстетическими критериями.

К мужским домашним промыслам относилось изготовление инвентаря и утвари, плетение лаптей, изготовление войлочных шляп, валенок.

Помимо домашних промыслов, у народов края были распространены всевозможные кустарные производства, продукция которых предназначалась для рынка. У марийцев и мордвы был развит плетеночный промысел. В некоторых селениях Горно-марийского района и в Мордовии было известно производство гнутой мебели. Веревочный промысел был шире распространен в Закамье, частично в Предволжье, где татарские кустари конкурировали с чувашскими. У всех финно-угорских народов абсолютно преобладали промыслы, связанные с обработкой древесины. У удмуртов и татар был известен кожевенно-обувной промысел.