© 2020, Ратов Сергей Николаевич 3368 22

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Физические качества футболиста"

Просмотр содержимого документа

«Презентация "Физические качества футболиста"»

г. Долинск Сахалинская Область

МБОУ СОШ № 1

Физические качества футболистов

Подготовил учитель физической культуры

Ратов Сергей Николаевич

Долинск-2019г.

ПЛАН:

1. Физическая подготовка

2 . Воспитание силовых качеств

3. Воспитание гибкости

4. Воспитание скоростных качеств

5. Воспитание выносливости

6. Воспитание координационных качеств

1. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Как бы ни был искусен, техничен футболист, насколько бы свободно ни владел он приемами обводки, как бы точно и внезапно ни бил по воротам, этих достоинств для победы все-таки мало. Успех спортсмена во многом зависит и от его силы, выносливости, скорости, ловкости. Физическое развитие, атлетические качества футболиста определяют в значительной степени его возможности в исполнении любых технических действий. Крепкий, мощный футболист сможет послать мяч с большей силой, сыграть корпусом с большим эффектом. Выносливый спортсмен выдержит высокий темп на протяжении всего матча. Также важны быстрота, ловкость и другие физические качества.

Высокие спортивные результаты в современном футболе определяются высоким уровнем интегральной подготовленности футболистов, которая предусматривает органическое единство и оптимальное соотношение физической, технической, тактической, волевой и теоретической подготовленности. Из перечисленных составляющих физическая подготовка имеет первостепенное значение в воспитании и формировании футболистов высокой квалификации. Она является фундаментом, основной базой, на которой формируется мастерство футболист

Основные задачи физической подготовки следующие:

- 1. Повышение уровня здоровья и функциональных возможностей различных систем организма спортсмена.

2. Развитие основных физических качеств (силы, выносливости, скоростных и координационных качеств, гибкости) в их органическом единстве, отвечающем специфике футбола. Для решения указанных задач нужно, чтобы направленность тренировочного процесса по физической подготовке обеспечивала адаптацию организма спортсмена к высоким физическим нагрузкам, характерным для современного футбола, и одновременно создавала предпосылки для успешного освоения и совершенствования технико-тактического мастерства.

Виды физической подготовки

Физическую подготовку в футболе методически и педагогически целесообразно подразделять: общую, специализированную и специальную.

Общая физическая подготовка футболиста является фундаментом, необходимой базой для достижения высоких результатов. Она обеспечивает решение главным образом следующих задач:

- всестороннее гармоническое развитие организма футболиста, повышение его функциональных возможностей, развитие физических качеств;

- повышение уровня здоровья;

- обеспечение активного отдыха в период напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок.

Общая физическая подготовка обязательна в подготовке футболистов всех уровней — от новичка до мастера, однако ее удельный вес в интегральной подготовке во многом определяется квалификацией футболиста.

Общая физическая подготовка обеспечивает полноценное физическое развитие и всестороннюю физическую подготовленность начинающих футболистов. Она представляет собой процесс, направленный на развитие основных физических качеств и совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков. Цель общей физической подготовки – создание у занимающейся двигательной подготовленности, фундамента специальной подготовки.

- Специальная физическая подготовка – это процесс целенаправленного развития физических качеств и функциональных возможностей занимающихся, осуществляемый в соответствии со спецификой футбола и обеспечивающий достижение высоких спортивных результатов. Специальная физическая подготовка способствует овладению техническими приемами игры, повышению тактического мастерства занимающегося, достижению ими спортивной формы, а также совершенствованию психической подготовленности. Ее основная цель – максимальное развитие силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости во взаимосвязи и единстве. Для решения этих задач рекомендуются специальные подготовительные упражнения с характерами для игры в футбол напряжением, координации, темпом и ритмом движения. Для этого более всего подходят упражнения технико-тактического характера, спортивные и подвижные игры, упражнения из других видов спорта и, конечно, сама игра в футбол.

Специальная физическая подготовка базируется на общей двигательной подготовленности. К решению ее задач рекомендуется переходить только после достижения занимающимися определенного уровня общего развития.

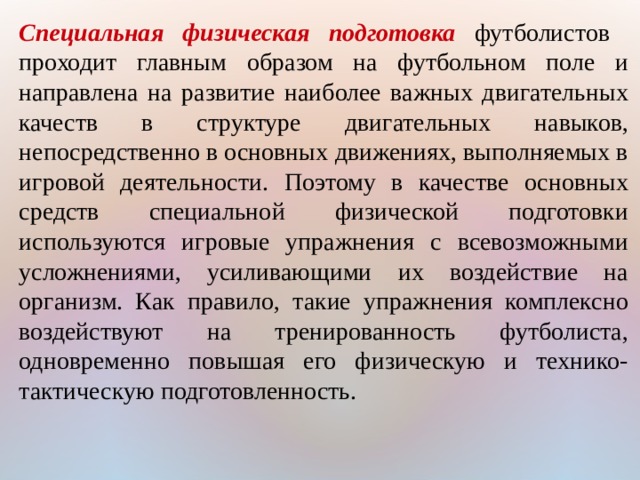

Специальная физическая подготовка футболистов проходит главным образом на футбольном поле и направлена на развитие наиболее важных двигательных качеств в структуре двигательных навыков, непосредственно в основных движениях, выполняемых в игровой деятельности. Поэтому в качестве основных средств специальной физической подготовки используются игровые упражнения с всевозможными усложнениями, усиливающими их воздействие на организм. Как правило, такие упражнения комплексно воздействуют на тренированность футболиста, одновременно повышая его физическую и технико-тактическую подготовленность.

Специализированная физическая подготовка проводится, как и общая, в спортивном зале, манеже или на открытой спортивной площадке.

Она имеет более узкую и специфическую направленность:

- преимущественное развитие качеств, более специфичных для футбола;

- избирательное развитие мышечных групп, которые в большей степени

участвуют в основных

футбольных движениях.

В качестве ведущих средств специализированной физической подготовки применяют такие упражнения, которые по своей кинематической и динамической структуре и характеру нервно-мышечных усилий адекватны основным движениям футболиста, выполняемым в игровой деятельности:

- имитация различных технических приемов;

- упражнения, выполняемые на специальных тренажерных устройствах, основные футбольные движения с различными отягощениями;

- - имитационные прыжковые упражнения;

- - модифицированные спортивные игры (баскетбол, гандбол, регби), проводимые по футбольным правилам в режиме соревновательной деятельности футболиста.

Специализированная физическая подготовка осуществляется преимущественно на специально-подготовительном и промежуточных этапах годичного цикла.

Указанные виды физической подготовки органически взаимосвязаны.

Единство общей и специальной подготовки является одним из важных принципов системы спортивной тренировки. Недооценка в тренировочном процессе общей физической подготовки ведет к сужению базовой подготовки, к узкой, однобокой специализации, что в конечном счете тормозит рост спортивного мастерства.

В то же время чрезмерный объем общей физической подготовки приводит к сокращению специальной подготовки, что также отрицательно сказывается на повышении специальной тренированности и спортивных результатах.

Поэтому в тренировочном процессе очень важно соблюдать оптимальное соотношение указанных видов физической подготовки, количественное выражение которого является величиной непостоянной, а изменяется в зависимости от квалификации футболистов, их индивидуальных особенностей, этапа тренировочного цикла, состояния отдельных игроков и команды в целом в данный момент.

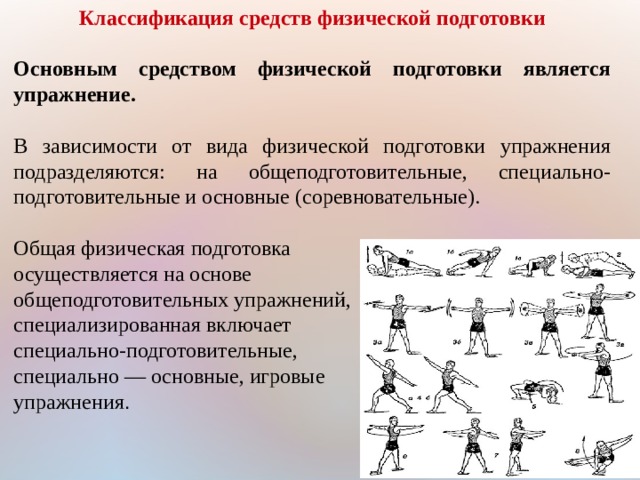

Классификация средств физической подготовки

Основным средством физической подготовки является упражнение.

В зависимости от вида физической подготовки упражнения подразделяются: на общеподготовительные, специально-подготовительные и основные (соревновательные).

Общая физическая подготовка

осуществляется на основе

общеподготовительных упражнений,

специализированная включает

специально-подготовительные,

специально — основные, игровые

упражнения .

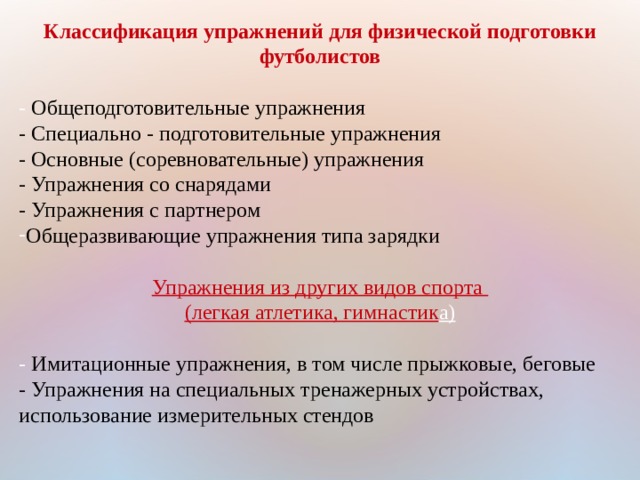

Классификация упражнений для физической подготовки футболистов

- Общеподготовительные упражнения

- Специально - подготовительные упражнения

- Основные (соревновательные) упражнения

- Упражнения со снарядами

- Упражнения с партнером

- Общеразвивающие упражнения типа зарядки

Упражнения из других видов спорта

(легкая атлетика, гимнастик а)

- Имитационные упражнения, в том числе прыжковые, беговые

- Упражнения на специальных тренажерных устройствах,

использование измерительных стендов

Модернизированные спортигры (баскетбол, гандбол, регби), проводимые с учетом футбольной специализации:

- Удары мяча

- Ведение

- Передачи

- Бег

Силовые единоборства

- Игровые упражнения (3x0, 3x1, 3x2, 3x3, 2x3, 5x0, 5x3, 5x4 и др.)

- Двусторонние игры

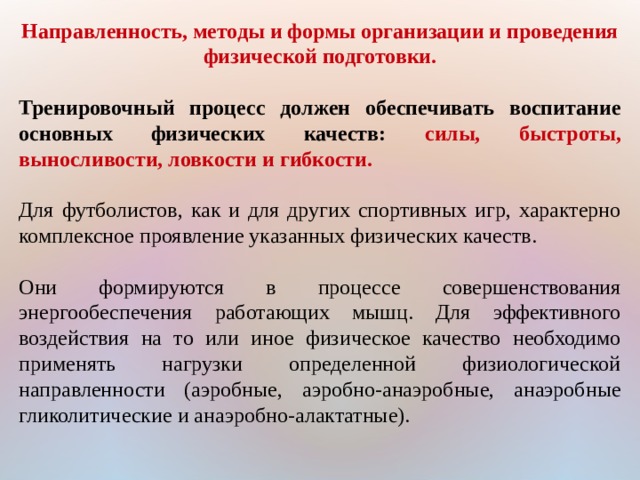

Направленность, методы и формы организации и проведения физической подготовки.

Тренировочный процесс должен обеспечивать воспитание основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости.

Для футболистов, как и для других спортивных игр, характерно комплексное проявление указанных физических качеств.

Они формируются в процессе совершенствования энергообеспечения работающих мышц. Для эффективного воздействия на то или иное физическое качество необходимо применять нагрузки определенной физиологической направленности (аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробные гликолитические и анаэробно-алактатные).

В качестве основных методов используют:

- метод стандартного повторного упражнения в режиме непрерывной и интервальной нагрузки;

- метод переменно-вариативного упражнения в режиме непрерывно-переменной и переменно-интервальной нагрузки;

- игровой и соревновательный методы;

- различные варианты комбинированных методов.

Преимущественное использование тех или иных методов в физической подготовке футболистов зависит от тренировочного этапа, контингента занимающихся, условий и других факторов. Среди наиболее приемлемых организационно-методических форм проведения физической подготовки можно выделить раздельную, круговую и поточную формы.

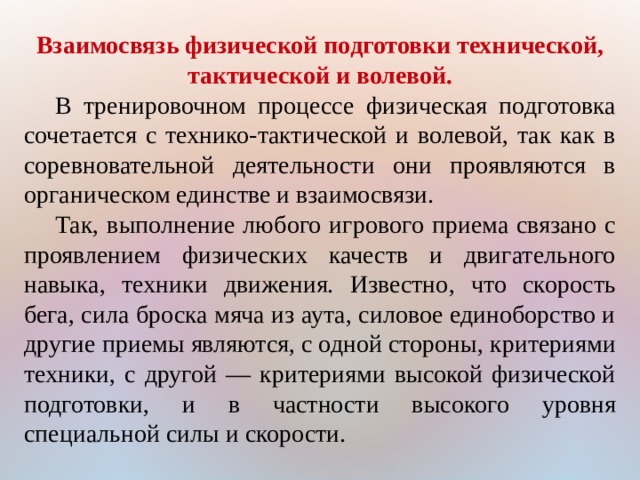

Взаимосвязь физической подготовки технической, тактической и волевой.

В тренировочном процессе физическая подготовка сочетается с технико-тактической и волевой, так как в соревновательной деятельности они проявляются в органическом единстве и взаимосвязи.

Так, выполнение любого игрового приема связано с проявлением физических качеств и двигательного навыка, техники движения. Известно, что скорость бега, сила броска мяча из аута, силовое единоборство и другие приемы являются, с одной стороны, критериями техники, с другой — критериями высокой физической подготовки, и в частности высокого уровня специальной силы и скорости.

Исследованиями, проведенными с участием футболистов высокой квалификации, установлена взаимосвязь показателей силовой, скоростной и скоростно-силовой подготовленности и уровнем технического мастерства. Подобная взаимосвязь существует и между физической и тактической подготовленностью. Команда, имеющая низкий уровень физической подготовленности, не в состоянии вести игру активным прессингом. Команда с более высоким уровнем физической подготовленности способна лучше освоить разнообразные тактические приемы.

В соревновательной и тренировочной деятельности футболистов физическая подготовка связана также с психологической подготовкой. Низкий уровень физической подготовленности отрицательно отражается на волевых качествах спортсмена, не способствует активному освоению тренировочных и соревновательных нагрузок и росту спортивного мастерства.

Физические способности

- Это комплекс морфологических и психофизиологических свойств футболиста, отвечающих требованиям какого-либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения

Развитие физических способностей - это процесс их изменения в течение жизни

Воспитание физических возможностей - это педагогический процесс управляемого воздействия на физические способности с целью изменения их в нужном для нас направлении в течение отностительно короткого времени

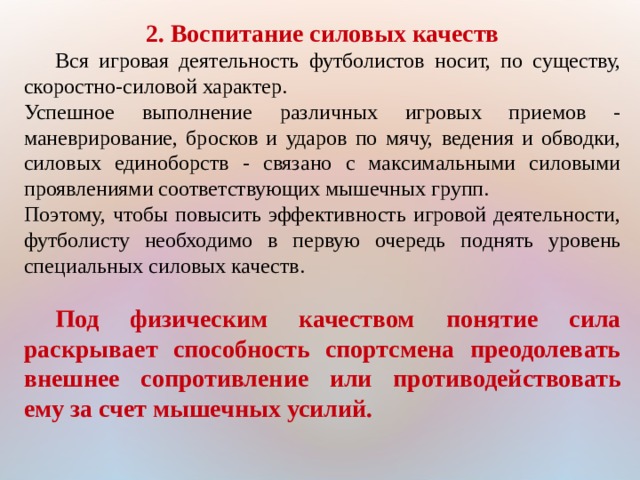

2. Воспитание силовых качеств

Вся игровая деятельность футболистов носит, по существу, скоростно-силовой характер.

Успешное выполнение различных игровых приемов - маневрирование, бросков и ударов по мячу, ведения и обводки, силовых единоборств - связано с максимальными силовыми проявлениями соответствующих мышечных групп.

Поэтому, чтобы повысить эффективность игровой деятельности, футболисту необходимо в первую очередь поднять уровень специальных силовых качеств.

Под физическим качеством понятие сила раскрывает способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий.

Силовые качества это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий

В качестве показателя силовой подготовленности наиболее часто используют величины максимальной силы – максимально возможного усилия, которое способен проявить футболист для преодоления внешнего сопротивления без учета времени действия.

Максимальную силу рассматривают как абсолютную и относительную (на 1 кг собственного веса)

Максимальная сила, которую может проявить спортсмен, зависит от ряда факторов, основные из которых следующие:

- внутримышечная координация;

- реактивность самой мышцы;

- межмышечная координация;

- биомеханические характеристики движения (длина плеч рычагов, величина углов), возможности включения в работу наиболее крупных мышечных групп и т.д.

Внутримышечная координация определяется частотой и силой эффекторной импульсации, поступающей от ЦНС, включением различного количества двигательных единиц (ДЕ) и их синхронизацией.

Реактивность мышцы - ее способность отвечать на определенный импульс, зависит от физиологического поперечника мышцы, трофических влияний ЦНС, длины мышцы в данный момент и некоторых других факторов.

Межмышечная координация является существенным фактором проявления скоростно-силовых качеств в конкретном многосуставном движении, при этом особенно важна последовательность включения определенных мышечных групп и взаимосвязь мышц- антагонистов. Проявление взрывной силы связано с высокой скоростью мобилизации химической энергии и превращением в механическую. Ее величина зависит от содержания в мышцах аденозин - трифосфорной кислоты (АТФ) и ее аналогов, а также от скорости ее расщепления в момент поступления импульса и последующего ресинтеза.

Виды силы и силовые проявления

Принято различать следующие виды силы: общую и специальную, абсолютную и относительную, скоростную и взрывную, силовую выносливость.

- Общая сила - это сила, проявляемая спортсменом безотносительно к специфическим движениям футболиста.

- Специальная сила - это сила, проявляемая спортсменом в специфических движениях, адекватных соревновательным.

- Абсолютная сила - характеризуется предельными силовыми возможностями спортсмена, проявляемыми в движениях глобального характера. В футболе она имеет существенное значение для силовых единоборств.

- Скоростная сила выражается в способности мышц к быстрому выполнению движения без отягощения или движения с преодолением относительно небольшого внешнего сопротивления.

- Взрывная сила характеризуется способностью спортсмена к быстрому развитию значительных напряжений мышц в рабочем усилии. Взрывную силу оценивают величиной градиента, т. е. отношением максимума силы в данном движении ко времени его достижения.

- Относительная сила , т. е. сила, приходящаяся на 1 кг веса спортсмена, является показателем возможности футболиста преодолевать массу собственного тела, что имеет существенное значение в быстроте маневрирование.

- Силовая выносливость — это способность спортсмена к проявлению мышечных усилий в течение длительного времени.

Эффективность силовых проявлений в каких-либо движениях во многом определяется режимом напряжения мышц. Различают три основных вида режима напряжения мышц: изотонический, изометрический и ауксотонический.

- При изотоническом режиме меняется длина мышц, а напряжение остается относительно постоянным.

- Изометрический режим характеризуется постоянной длиной мышцы и изменением ее тонуса.

- При ауксотоническом (динамическом) режиме меняются длина и напряжение мышцы.

Методы развития силовых качеств

Многочисленными исследованиями было показано, что нельзя увеличить силу, не прибегая к максимальным мышечным напряжениям. Поэтому основная задача при использовании любого метода - создание максимальных напряжений мышц.

Основными стимуляторами мышечного напряжения являются:

- волевое усилие, проявляемое главным образом в изометрических упражнениях;

- внешнее сопротивление выполняемому движению (упражнения, выполняемые с отягощением штангой, эспандером и др.);

- кинетическая энергия собственного тела или движущегося снаряда («ударное» стимулирование);

- электрический ток (электростимулирование).

Указанные стимуляторы мышечных напряжений лежат в основе практикуемых в настоящее время методов воспитания силовых качеств.

К основным из них относятся следующие:

а) повторных усилий;

б) максимальных кратковременных усилий;

в) прогрессирующих отягощений;

г) ударный;

д) сопряженных воздействий;

е) вариативный;

ж) изометрических напряжений;

з) электростимуляции.

Метод повторных усилий чаще других используется в футболе. Его суть заключается в том, что спортсмен повторно выполняет упражнение с преодолением среднего веса.

Наилучший эффект дает вес отягощения, равный 70 - 80% от максимального при выполнении упражнения до «отказа».

В этом случае в последних повторениях усиливается эффекторная импульсация из ЦНС, способствующая адаптационно-трофическим перестройкам в мышцах, что и обеспечивает прирост силовых возможностей.

Данный метод предполагает серийное выполнение силового упражнения. Каждая серия - до «отказа», всего 3 - 4 серии, интервал отдыха между сериями – 3 - 4 мин.

Повторный метод менее выгоден в энергетическом отношении, так как в упражнении до «отказа» выполняется большой объем работы. Кроме того, при использовании данного метода последние попытки проходят на фоне снижений вследствие утомления, возбудимости ЦНС, что затрудняет образование тонких условно - рефлекторных связей, которые, собственно, и обеспечивают дальнейший прирост силы.

Разновидностью метода повторных усилий является метод динамических усилий. Он характеризуется выполнением упражнений с предельной скоростью при отягощении 20 - 30 % от максимума. При этом значительные мышечные напряжения достигаются за счет не веса отягощения, а высокой скорости движения.

Метод прогрессирующих отягощений предполагает постепенный рост величины сопротивления как в одном тренировочном занятии, так и в последующих.

В тренировочном занятии в первом подходе рекомендуется начинать с отягощения, равного 50 % от веса, который спортсмен может поднять 10 раз (10 МП).

Во втором подходе упражнение выполняется с весом 75 % от 10 МП, в третьем - с весом 10 МП.

Всего за тренировку делается 3 подхода.

Интервал отдыха между подходами – 2 - 4 мин.

В каждом подходе упражнение выполняется с предельной скоростью до явного утомления.

Данный метод достаточно эффективен при совершенствовании силовых качеств. Он обеспечивает постепенную врабатываемость и максимальное напряжение мышц, причем в первом подходе - за счет скорости движения, а в последнем подходе - за счет веса отягощения.

В практике подготовки футболистов этот метод используют преимущественно в упражнениях со штангой и на тренажерных устройствах, так как с помощью этих снарядов можно оперативно и точно дозировать величину отягощения.

Метод максимальных усилий в настоящее время считается наиболее эффективным для повышения абсолютной силы мышц. Он предполагает работу с предельными и околопредельными весами.

Результативность его определяется частотой и силой эффекторной импульсации, вызывающей предельные мышечные напряжения их синхронизацию, что и обеспечивает значительный прирост силовых качеств. Кроме того, данный метод энергетически более выгоден, чем метод повторных усилий.

В тренировке футболистов метод максимальных усилий применяется в упражнениях на тренажерах и со штангой (жим, толчок, рывок, приседание) с предельными весами, с одним-двумя движениями в одном подходе. Всего в тренировке выполняется 3 - 4 подхода. Интервал отдыха между подходами – 3 - 5 мин. Таким образом, метод максимальных усилий и повторный метод достаточно эффективны для повышения абсолютной силы. Однако с ее ростом увеличивается и время ее достижения. Это обстоятельство ограничивает применение указанных методов в тренировке футболистов, так как для успешного ведения игровой деятельности необходима взрывная сила.

В настоящее время для развития взрывной силы довольно широко используется ударный метод.

Ударный метод основан на ударном стимулировании мышечных групп путем использования кинетической энергии падающего груза или веса собственного тела.

Поглощение тренируемыми мышцами энергии падающей массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, быстрому развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный потенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и быстроту последующего отталкивающего движения и быстрый переход от уступающей работы к преодолевающей.

Ударный метод целесообразно использовать в конце общеподготовительного этапа и в специально -подготовительном этапе годичного цикла.

Для развития специальных силовых качеств футболистов используют метод сопряженных воздействий.

Эффективность метода сопряженных воздействий обусловлена тем, что развитие силовых способностей футболиста происходит непосредственно при выполнении специализированных игровых упражнений. Иначе говоря, одновременно совершенствуются и развиваются силовые способности и технико-тактические приемы игры. Примером использования сопряженного метода в футболе могут служить различные игровые упражнения с отягощениями (отягощения на обувь, утяжеленные пояса, мячи и т.д.).Очень важно определить оптимум величины отягощений. Чрезмерная величина может привести к нарушению структуры двигательного навыка, что в конечном счете отрицательно отражается на технике движения.

Вариативный метод предусматривает выполнение главным образом специальных упражнений с различными по весу отягощениями (меньше и больше соревновательных весов мяча, снаряжения)

Вариативный метод особо эффективен при развитии скоростно-силовых качеств. В условиях контрастности сопротивлений (большие, нормальные, малые) утяжеленные снаряды способствуют развитию силового потенциала, а облегченные - скоростного, что позволяет повысить результат в соревновательном упражнении .

Метод изометрических напряжений мышц. Ценность изометрической тренировки для развития силы в настоящее время не вызывает ни у кого сомнений. Однако до сих пор остается дискуссионной методика изометрических упражнений, т.е. поза, количество подходов, время и сила напряжения мышц. Большинство авторов (В.М.Зациорский, 1966; Ю. В. Верхошанский, 1970, и др.) считают оптимальным выполнение изометрического напряжения в течение 4 - 6 с серийно, от 3 до 6 повторений, интервал отдыха между сериями – 2 - 3 мин. Исследования, проведенные с футболистами, показали достаточно высокую эффективность данного метода.

Ценность изометрических упражнений объясняется еще и тем, что они невелики по объему, не занимают много времени, достаточно просты по выполнению. Кроме того, с их помощью можно избирательно воздействовать на определенные группы мышц в необходимых позах или положениях в соответствующих суставных углах сгибания или разгибания звеньев тела.

Метод электростимуляции основан на раздражении тренируемой мышцы электрическим током, вызывающим непроизвольное максимальное ее напряжение.

Электростимуляция осуществляется с помощью прибора «Стимул-02» прямоугольными импульсами длительностью 10 мс с частотой 2,5 кГц. Продолжительность непрерывного раздражения мышц - 10 с, после чего пауза 50 с, 10 серий за тренировку для каждой мышцы.

В настоящее время метод используется в футболе в лечебных целях.

Таким образом, все рассмотренные методы формирования силовых качеств можно успешно применять в подготовке футболистов высокой квалификации. Однако эффективность силовой подготовки во многом определяется разумным использованием указанных методов (в зависимости от задач конкретного тренировочого этапа, контингента занимающихся, их состояния на данный момент).

Средства развития силовых качеств

Силовую подготовку как основную часть физической подготовки футболиста с педагогической точки зрения целесообразно подразделять на общую, специализированную и специальную. Соответственно этим видам классифицируются и средства силовой подготовки.

Цель общеподготовительных силовых упражнений - укрепление опорно-двигательного аппарата, гармоническое развитие основных мышечных

групп. Они проводятся в

основном во вне футбольный

период и являются

фундаментом специальной

подготовки.

Группа общеподготовительных упражнений включает в себя упражнения:

- со снарядами (штанга, диски от штанги, набивные мячи, эспандеры, гантели, металлические палки, различные тренажерные устройства, скакалки и др.);

- на снарядах (перекладина, брусья, гимнастическая стенка, скамейка, канат, «Геркулес» и другие тренажерные устройства);

- с партнером;

- с преодолением веса собственного тела (приседания, отжимание из упора лежа, стойка на кистях, различные прыжковые упражнения);

- из других видов спорта (плавание, гребля, борьба, модифицированные спортивные игры с силовыми единоборствами, легкая атлетика, езда на велосипеде, акробатика).

Указанные упражнения в соревновательном периоде можно использовать как средство активного отдыха и восстановления от больших соревновательных и тренировочных нагрузок. Переключение с основного вида деятельности на другой позитивно влияет на состояние спортсмена и его последующую соревновательную деятельность.

Специально-подготовительные силовые упражнения направлены на развитие специальных качеств футболиста. Они воздействуют преимущественно на те мышечные группы, которые участвуют в выполнении различных приемов соревновательной деятельности. Такие упражнения должны быть адекватны соревновательным по структуре и нервно-мышечным усилиям.

Специально-подготовительные силовые упражнения выполняются преимущественно вне льда (в зале, манеже, на спортплощадке) и занимают ведущее место в тренировочном процессе в конце общеподготовительного и начале специально-подготовительного этапа годичного цикла.

Среди группы специально-подготовительных упражнений можно выделить:

- имитационные силовые упражнения: имитация бега с различными отягощениями; имитация ударов, ведение мяча; прыжковые имитационные упражнения; имитационные упражнения с поясным эспандером ;

Среди группы основных силовых упражнений можно выделить следующие:

- для мышц ног: старты, рывки, торможения, челночный бег; то же самое, но с отягощением в виде утяжеленных поясов, отягощений на бутсы, поясного эспандера;

- для мышц плечевого пояса и кистей рук: с утяжеленными мячами, броски, ведение, передачи; упражнения с поясным эспандером в ведении и передаче мяча;

- для комплексного воздействия на основные мышечные группы, участвующие в соревновательных движениях , игровые упражнения технико-тактической направленности, связанные с силовыми проявлениями; игровые упражнения с выполнением силовых приемов и силовых единоборств.

При использовании различных средств силовой подготовки в каждом конкретном случае следует руководствоваться принципом динамического соответствия при подборе тех или иных средств. Это значит, что в тренировке надо использовать средства и методы, которые адекватны специализируемому (основному) упражнению по структуре и режиму работы нервно-мышечного аппарата .

Организация силовой подготовки

Силовые упражнения целесообразнее применять в начале занятия, на фоне «свежего» состояния ЦНС. В этом случае лучше образуются и совершенствуются нервно-координационные связи, за счет которых обеспечивается прирост мышечной силы. В то же время силовые упражнения вызывают утомление, и проводить на их фоне упражнения по технике и быстроте нецелесообразно.

- упражнения, выполняемые на специальных тренажерных устройствах , например на силовом стенде УДС-4, для мышц ног и рук, толчковые движения плечом, грудью, задней частью бедра в подвесные мешки и чучела;

- модифицированные к футболу спортивные игры: гандбол, баскетбол, регби.

Основные (соревновательные) силовые упражнения проводятся на футбольном поле непосредственно в процессе формирования основных двигательных навыков. Эти упражнения одновременно воздействуют и на технику выполнения игровых приемов.

Поэтому нередко приходится силовые упражнения переносить в середину и конец занятия, отчего эффективность их снижается. Если в занятиях есть упражнения с предельными и непредельными (средними) весами, начинать следует с предельных. Как правило, скоростно-силовые упражнения, требующие тонких нервно- мышечных ощущений, выполняют в начале занятия, до упражнений статического и чисто силового характера. В перерыве между упражнениями полезно

применять как активный (упражнения

на расслабление, растягивание, висы,

ходьба, бег), так и пассивный (лежа на

спине с поднятыми вверх расслабленными

ногами, потряхивание) отдых.

В недельном тренировочном цикле силовые упражнения следует включать в первые дни занятий. В этом случае они наиболее эффективны, так как выполняются на фоне оптимального состояния ЦНС, когда нет утомления от предшествующих занятий. Частота «силовых» занятий зависит от контингента занимающихся и задач тренировочного процесса. В подготовительном периоде возможно проведение 4 - 5 занятий в недельном цикле. В соревновательном периоде объем силовой подготовки сокращается и во многом зависит от плотности календаря соревнований.

В соревновательном периоде необходимо поддерживать уровень достигнутой силы специализированными упражнениями. На промежуточных этапах полезно перейти на общеразвивающие упражнения с целью активного отдыха (переключение на другую деятельность), а также для поддержания силы на должном уровне.

На промежуточных этапах полезно использовать разработанные комплексы или силовые блоки, имеющие общую и специальную направленность.

При развитии силовых качеств надо исходить из индивидуальных особенностей спортсменов, учитывая возраст, состояние здоровья, уровень развития общей и специальной силы, тренированности в данный момент. Например, нет необходимости ставить задачу развития силы опытному футболисту, к тому же имеющему соответствующие показатели. Видимо, ему достаточно поддерживать силу на определенном уровне. Работа с такими футболистами ведется по индивидуальному плану, главным образом на утреннем и дополнительном занятиях. Для этого целесообразно использовать различные отягощения и специальные тренажерные устройства, позволяющие развивать специальную силу в структуре двигательного навыка.

3. Воспитание гибкости

Под физическим качеством «гибкость» понимается морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев, или способность человека выполнять движения с большой амплитудой.

Отсутствие целенаправленной работы над гибкостью приводит, прежде всего, к ухудшению подвижности опорно-двигательного аппарата футболиста, что ограничивает амплитуду движений и

отрицательно сказывается на

совершенствовании технического

мастерства. Особенно важна гибкость

для футбольных вратарей.

Гибкость определяется морфофункциональными свойствами опорно-двигательного аппарата:

- эластичностью мышц, сухожилий, связок, суставных сумок;

- силой мышц, участвующих в движении;

- согласованностью рабочих мышц-синергистов и антагонистов;

- состоянием ЦНС и

другими факторами.

Измерителем гибкости

является максимальная

амплитуда движения,

определяемая в угловых

(градусы) и линейных

(сантиметры) мерах.

Различают активную и пассивную гибкость.

Активная гибкость проявляется в максимальной амплитуде движений различных звеньев тела за счет собственных мышечных усилий. Она определяется состоянием ЦНС и зависит от волевых усилий. Существенное значение имеет возбудимость растягиваемых мышц, играющая охранительную роль.

Пассивная гибкость определяется величиной амплитуды, выявляемой путем приложения внешних сил: различных отягощений, усилий партнера. Пассивная гибкость всегда больше активной и зависит от формы суставных костей, эластичности мышц, сухожилий и связок. Гибкость не зависит от особенностей телосложения. На нее влияет температура внешней среды, причем при повышении температуры гибкость увеличивается.

С развитием силы уровень гибкости понижается. Изменяется она и под влиянием утомления, причем показатели активной гибкости уменьшаются, а пассивной - увеличиваются.

Методика воспитания гибкости

Для воспитания гибкости выполняют упражнения на растягивание с увеличенной амплитудой движения.

Упражнения подразделяются на две группы - активные и пассивные. В первую группу входят упражнения, включающие простые, пружинистые и маховые движения, во вторую - упражнения с оказанием внешней помощи.

В настоящее время ведущие футбольные клубы для воспитания гибкости футболистов успешно используют упражнения на растягивание, заимствованные из карате и стречинга. Их следует выполнять систематически (ежедневно) до появления легких болезненных ощущений. Эти упражнения, как правило, включают в разминку. Разминочный эффект держится 10 мин при комнатной температуре.

Гибкость лучше всего поддается развитию в возрасте 11 - 14 лет.

В тренировке футболиста гибкость совершенствуется в процессе всевозможных упражнений, комплексно воздействующих на все физические качества и технику движений. Однако для более эффективного воздействия на гибкость целесообразно использовать специальные упражнения и методические приемы.

В качестве примера можно привести следующие методические приемы.

Максимальные мышечные напряжения растянутых мышц в соответствующих позах с последующим их расслаблением.

Активные свободные движения - руками, ногами, туловищем с постепенно увеличивающейся амплитудой.

Повторные пружинистые движения, повышающие интенсивность растягивания.

Использование инерции

какой-либо части тела

(махи ногой вперед).

Использование конкретных

заданий - ориентиров,

например наклоны туловища

до касания пальцами рук пола.

Активная помощь партнера.

Использование дополнительной внешней опоры, например наклоны с захватом за рейки гимнастической стенки, притягивание руками туловища к ногам.

Использование дополнительных отягощений, например наклоны туловища с отягощением на плечах.

В тренировочном занятии специальные упражнения на гибкость целесообразно давать в подготовительной части, а в тренировочном дне - в утреннем занятии.

В микроцикле упражнения на гибкость в большом объеме целесообразно проводить в дни после больших тренировочных нагрузок. В годичном цикле гибкости уделяется больше внимания на этапах общей подготовки.

4. Быстрота и виды проявления скоростных способностей футболистов

Футболист должен уметь быстро стартовать и преодолевать различные расстояния, изменять направления и темп движения, выполнять технико-тактические приемы игры (броски, удары, передачи, ведение, обводка), мгновенно реагировать на действия противника и партнеров, оценивать игровую ситуацию, принимать рациональные решения и выполнять соответствующие действия.

Под быстротой, или скоростными способностями, принято понимать комплекс функциональных свойств футболиста, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени, непосредственно и преимущественно определяющих скоростные характеристики движений, а также время двигательной реакции.

В качестве основных видов скоростных способностей различают:

- быстроту простой и сложной реакции;

- быстроту выполнения отдельных двигательных актов;

- быстроту, проявляемую в темпе (частоте) движений

Исследованиями установлено, что все указанные виды или формы скоростных качеств относительно независимы. Это значит, что спортсмен, обладающий высокой скоростью двигательной реакции, совсем не обязательно должен быть быстр в выполнении отдельных двигательных актов и обладать высокой частотой движений. Относительная независимость различных видов проявления скоростных способностей человека объясняется специфичностью физиологических механизмов, лежащих в их основе.

С биохимической точки зрения на уровень быстроты влияют АТФ в мышцах и скорость ее расщепления под воздействием нервного импульса и быстроты ресинтеза (восстановления).

У футболистов высокой квалификации были выявлены состав и структура скоростных качеств, включающие следующие виды их проявления:

1) быстрота простой и сложной реакции;

2) стартовая скорость;

3) дистанционная скорость;

4) быстрота тормозных движений;

5) быстрота выполнения технических приемов игры;

6) быстрота переключения от одного действия к другому.

Указанные скоростные качества футболистов относительно независимы одно от другого. В соревновательной обстановке они, как правило, проявляются комплексно. Видимо, поэтому обычно принято оценивать уровень скоростных качеств футболиста по его способности выполнять скоростной маневр. Ведь при этом в органической взаимосвязи проявляются все составляющие структуры скоростной подготовленности. Недостаточное развитие какого-либо вида скоростных качеств значительно снижает эффективность скоростного маневра, которая во многом определяется уровнем развития других физических качеств (силы, ловкости, выносливости) и особенно техникой движения.

В тренировочном процессе иногда нужно избирательно воздействовать на то или иное скоростное качество. Поэтому надо иметь более детальное представление об основных видах скоростных качеств футболистов.

В игровой обстановке нередко приходится быстро реагировать на различные виды раздражителей (движения партнера и противника, движение мяча, изменения игровой ситуации и т.д.). Поэтому большое значение имеет быстрота простой и особенно сложных двигательных реакций.

Сложные реакции подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся объект.

Латентное время сложной реакции выбора зависит от качества вариантов выбора и во многом определяется поведением противника.

Например, нападающий, выходя один на один с вратарем противника, должен быстро выбрать наиболее уязвимое место вратаря и выполнить соответствующий технический прием.

Наиболее типичны для футболиста реакции на движущийся объект, скрытый период которых длится от 0,18 до 1 с и слагается из четырех элементов:

- увидеть движущийся объект (мяч, игрока);

- прогнозировать его движение;

- выбрать план действия;

- выполнить движение (большая часть времени при этом расходуется на то, чтобы увидеть движущийся объект).

Особенно важна быстрота двигательной реакции для футбольного вратаря. Неслучайно, что у вратарей высокие показатели зрительно-моторной реакции. Исследованиями было установлено, что быстрота реакции вратаря в движении удобной рукой составляет в среднем 0,18 - 0,21 с, с не удобной - 0,22 - 0,23 с; в движении ногой, одноименной с удобной рукой, - 0,22 - 0,24 с, одноименной с не удобной рукой - 0,24 - 0,26 с.

Если учесть, что в футболе скорость полета мяча в бросках и ударах достигает свыше 50 м/с, то это значит, что с расстояния до 10 м вратарь не успеет среагировать на мяч. Однако очень часто вратарь точно реагирует на мяч, даже с более близкого расстояния. И удается это ему не только благодаря правильному выбору позиции, но и за счет предугадывания направления полета мяча, изучения подготовительных действий игрока, бьющего мяч. Такие реакции называются реакциями антиципации. Они в футболе приобретают особо важное значение. Все виды реакций генетически обусловлены, определенным образом взаимосвязаны и довольно трудно поддаются развитию. Это обязывает более внимательно подходить к отбору детей для занятия футболом, где наряду с оценкой других качеств нужно определять и способность детей к быстроте проявления двигательных реакций при помощи соответствующих тестов.

Исследование стартовой и дистанционной скорости бега футболиста показало, что как первая, так и вторая скорость определяется рядом факторов, из которых наиболее важны:

- - собственно-скоростные возможности футболиста (скорость одиночного движения и частота шагов), которые во многом определяются частотой и силой эффекторной импульсации ЦНС, подвижностью нервных процессов, а также строением мышц;

- взрывная сила мышц нижних конечностей, зависящая от биомеханических факторов (длина плеч рычагов и т.д.), внутримышечной координации (рекрутация и синхронизация двигательных единиц — ДЕ) и мышечной координации (взаимодействие отдельных мышечных групп мышц-синергистов и антагонистов);

- техника бега с мячом, включающая состав и координационную структуру движения, временное соотношение основных фаз бега, рациональное распределение усилий в фазе отталкивания, положение туловища, своевременный перенос ОЦМ с одной ноги на другую, взаимодействие частей тела, последовательное рациональное включение отдельных мышечных групп и т.д. Быстрота выполнения технических

- приемов (ведение, обводка,

- удары и передачи мяча)

- определяется быстротой

тактического мышления;

быстротой одиночного

движения и быстротой

двигательной реакции;

взрывной силой мышц;

техникой движения.

Техника движения должна соответствовать уровню скоростного потенциала футболиста - обеспечивать его реализацию при выполнении игрового приема. Для повышения скорости выполнения технического приема необходимо прежде всего сократить подготовительные действия, уменьшить время выполнения отдельных фаз движения. Например, в ударах надо сократить длину замаха и разгона мяча, а для того чтобы не снижать скорости мяча, увеличить специальную взрывную силу ног.

Так же, как и предыдущие виды скоростных качеств, быстрота тормозных действий и переключений зависит:

- от собственно-скоростных качеств (быстроты двигательной реакции и одиночного движения), обеспечивающих быстрое включение и осуществление тормозных действий и переключений;

- взрывной силы мышц нижних конечностей, которая, например, в челночном беге способствует усилению давления ногами в землю и обеспечивает противодействие силам инерции, возникающим при торможении, а также способствует быстрому началу последующего движения (после торможения);

- техники движения, т.е. правильного расположения туловища футболиста, своевременного переноса ОЦМ, оптимального сгибания нижних конечностей в коленном и тазобедренном суставах, рационального приложения усилий и т.д.

Таким образом, даже при кратком рассмотрении факторов, определяющих эффективность проявления скоростных качеств футболистов, очевидно, что ведущие из них - собственно скоростные, скоростно-силовые и технические способности.

Поэтому и методика формирования скоростных качеств должна в первую очередь обеспечивать воздействие на механизмы, лежащие в основе указанных факторов.

Основные положения методики воспитания скоростных качеств футболистов.

Исследователями установлено, что скоростные способности генетически обусловлены, трудно поддаются воспитанию, и наибольший темп их прироста наблюдается в возрасте 11 - 14 лет.

Затем темп прироста скоростных способностей снижается. Дальнейшее увеличение скорости в специфических движениях происходит уже в тесной взаимосвязи с воспитанием других физических качеств и совершенствованием техники движений.

Увеличения скорости в каком-либо движении можно добиться несколькими путями: за счет роста максимальной скорости и максимальной силы и техники движения. Увеличить скорость за счет повышения ее максимума - чрезвычайно сложная задача. Значительно проще решить задачу повышением силовых возможностей и совершенствованием техники движений.

Для повышения скоростных возможностей целесообразно использовать две разновидности повторного метода:

- выполнение собственно скоростного упражнения с предельной или около предельной скоростью;

-выполнение скоростно-силового упражнения (метод динамических усилий, при котором предельное силовое напряжение обеспечивается путем перемещения относительно легкого груза с максимальной скоростью).

Предложенный метод имеет, однако, один недостаток: многократное выполнение одного и того же упражнения приводит обычно к образованию так называемого двигательного динамического стереотипа. При этом стабилизируется скорость движения, образуется так называемый скоростной барьер, т. е. дальнейшее увеличение скорости в движениях прекращается.

Одним из радикальных способов предупреждения скоростного барьера является относительно поздняя специализация в скоростных движениях. До начала специализации следует избирательно воздействовать на отдельные факторы, определяющие скоростные возможности футболиста, в частности развивать взрывную силу мышц ног, плечевого пояса и тазобедренного сустава.

Эффективным методом повышения скоростных возможностей является и вариативный метод , предполагающий чередование скоростных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях.

Выполнение скоростных упражнений в затрудненных условиях стимулирует активные мышечные напряжения, способствующие повышению скорости движения.

Повысить скорость выполнения технического приема и отдельного двигательного акта можно также с помощью упражнений на специальных тренажерных устройствах с преодолением сопротивления (по методу сопряженного воздействия). Отягощения при этом должны быть оптимальными, чтобы не влиять на структуру движения. Так, вес отягощенной мяча должен находиться в пределах 0,4 - 0,6 кг.

Выполнение скоростных упражнений в облегченных условиях стимулирует предельно быстрые движения, превышающие по скорости движения, выполняемые в обычных условиях. Например, для увеличения скорости бега используют бег по наклонной дорожке (с горы), бег за лидером, бег без защитного снаряжения.

Для быстроты выполнения технических приемов и отдельных двигательных

актов применяют

упражнения со снарядами

облегченного веса,

с облегченной

мячом, без защитного

снаряжения в

упрощенных условиях.

Не менее важное значение имеют игровой и соревновательный методы, использование которых создает дополнительный стимул к повышению скоростных качеств за счет изменения эмоционального фона, психического состояния спортсмена, духа соперничества.

Однако нельзя успешно воспитывать скоростные качества футболистов, используя только какой-либо один метод. Определенного эффекта можно достичь лишь в том случае, если в тренировочном процессе найдут применение все перечисленные методы в их разумном сочетании.

Весьма важен и грамотный подбор соответствующих средств. В качестве средств воспитания скоростных качеств спортсменов чаще всего используют упражнения, выполняемые с максимальной скоростью (обычно их называют скоростными).

Техника скоростных упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельных скоростях. Упражнения должны быть настолько хорошо изучены и освоены, чтобы основные усилия были направлены не на способ, а на скорость выполнения. Наконец, продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы при их завершении скорость, несмотря на утомление,

не снижалась.

Важное значение имеют

режимы выполнения скоростных

упражнений.

Продолжительность каждого

упражнения не должна

превышать 20 - 22 с,

а интервалы отдыха

должны быть оптимальными.

При определении интервалов отдыха между упражнениями руководствуются двумя физиологическими процессами: изменением возбудимости ЦНС и восстановлением вегетативных функций, связанных с ликвидацией накопленного за время выполнения упражнений кислородного долга. Таким образом, интервал между упражнениями должен быть таким, чтобы к моменту повторения упражнения обеспечить, с одной стороны, восстановление футболиста, с другой - оптимальную возбудимость его ЦНС.

Экспериментально установлено, что оптимальный интервал между пробеганием отрезка 100 м равен 8 мин, 30 м - 1,5 -2 мин.

Отдых в интервалах должен быть активным - различные упражнения, не требующие больших усилий (ведение мяча в медленном темпе и т.д.).

В тренировочном процессе используется большой арсенал средств для развития скоростных качеств футболистов. Большинство из них носит комплексный характер, т.е. оказывает одновременное воздействие на различные виды быстроты. Однако для более эффективного воспитания скоростных качеств иногда целесообразно избирательно воздействовать на ту или иную форму быстроты, для чего следует подбирать соответствующие средства.

Построение скоростной подготовки футболистов

Объем скоростной подготовки, средства и методы в годичном цикле неодинаковы и изменяются в зависимости от конкретных задач отдельных этапов.

На общеподготовительном этапе скоростная подготовка занимает 5 - 7 % от общего времени, отводимого на физическую подготовку. Ее основные задачи на данном этапе - создание предпосылок для повышения уровня развития специальных скоростных качеств, мощности и емкости алактатного механизма энергообеспечения.

Так как скоростная подготовка относится к работе максимальной мощности и скоростные упражнения требуют предельных мышечных напряжений, нецелесообразно ее проводить во втягивающем мезоцикле, без соответствующей предварительной подготовки опорно-двигательного аппарата.

На данном этапе в качестве основных средств могут быть использованы всевозможные скоростно-силовые имитационные и прыжковые упражнения, старты из различных положений, бег на короткие дистанции, бег с горы и в гору, эстафеты, игровые упражнения, баскетбол, гандбол, регби, теннис.

Основная работа по воспитанию скоростных качеств должна проходить на специально-подготовительном этапе в объеме 15 - 18 %. Исходя из закономерностей взаимосвязи физических качеств, акцент на скоростную подготовку целесообразно делать после того, как в достаточной степени будут развиты силовые и аэробные возможности футболистов.

Основная задача скоростной подготовки на данном этапе - повышение специальной скоростной подготовленности, и проводить ее нужно как в зале или на спортплощадке, при соотношении 1x4.

Скоростная подготовка в зале или на спортплощадке проводится с применением тех же технических средств и методов, что и на предыдущем этапе, однако с большим акцентом на выполнение упражнений, отвечающих специфике футбола. Ведущими формами организации занятий следует считать круговую и поточную.

Скоростная подготовка на поле проходит с использованием специальных средств комплексного воздействия. Причем в начале этапа используются комплексные упражнения, одновременно воздействующие на быстроту двигательной реакции, развитие стартовой и дистанционной скорости, а также быстроты маневрирования. Затем следует уделять особое внимание быстроте выполнения технико-тактических действий, используя преимущественно игры и игровые упражнения в соответствующем режиме, обеспечивающем прирост скоростных качеств.

Основные методы на данном этапе - повторный, соревновательный, вариативный и сопряженный.

Для повышения скоростных способностей очень важен высокий эмоциональный фон. С этой целью используют упражнения соревновательного характера.

В эстафетах следует подбирать команды, равные по скоростным качествам. Однако в парах иногда, наоборот, можно ставить сильного со слабым, чтобы сильный был в роли лидера, а слабый тянулся за ним.

Основные формы организации занятий на этом этапе - поточная и круговая . Режимы работы над повышением скоростной подготовленности футболистов несколько меняются. На данном этапе очень важно оптимально сочетать общепринятые режимы нагрузки и отдыха, обеспечивающие развитие скоростных качеств, с режимом соревновательной деятельности. Кроме того, упражнения для развития быстроты эффективны лишь в том случае, когда у занимающихся нет следов утомления от предыдущей деятельности. В связи с этим в микроциклах тренировочные занятия по развитию скоростных качеств следует проводить в первые два дня после отдыха.

В отдельных занятиях соблюдаются те же требования, т.е. скоростные упражнения проводятся в первой половине занятий в течение 20 - 40 мин.

В соревновательном периоде планомерная тренировочная работа из-за плотности календаря (двух - и трехдневные межигровые интервалы) крайне затруднена. В связи с этим скоростная подготовка в объеме 12 - 15 % проводится главным образом в виде комплексных упражнений, предусматривающих одновременное решение задач скоростной и технико-тактической подготовки.

В качестве наиболее приемлемых средств используют традиционные игровые упражнения: атака-оборона, «челнок», различные эстафеты, выполняемые на предельной скорости и в режиме, обеспечивающем прирост скоростных качеств. При этом используют повторный и сопряженный методы.

Основной формой организации занятий является поточный метод. Скоростную подготовку на земле на этом этапе проводить нецелесообразно.

На промежуточных этапах объем скоростной подготовки примерно такой же, как в подготовительном периоде, а в первые две недели промежуточного этапа (восстановительно-подготовительные упражнения) соответствует аналогичному

объему на обще подготовительном

этапе. В последующие недели

(с третьей по шестую)

скоростная подготовка

проводится так же, как на

специально-подготовительном

этапе подготовительного

периода.

5. Воспитание выносливости

Высокий уровень выносливости позволяет осваивать большие тренировочные и соревновательные нагрузки, полноценно реализовать свои двигательные способности в соревновательной деятельности.

Под выносливостью понимается способность к продолжительному и эффективному выполнению двигательной деятельности футболиста, противостоять утомлению в ходе выполнения работы, преодолевая

развивающееся утомление

В футболе выносливость

принято подразделять на

общую и специальную.

Под общей выносливостью обычно понимается способность футболиста к продолжительному и эффективному выполнению работы не специфического характера, оказывающую положительное влияние на процесс становления специфических компонентов спортивного мастерства футболистов.

Способность футболиста поддерживать высокий темп в течение одного игрового отрезка, тайма, всего матча характеризует его специальную выносливость .

Поэтому физиологической основой выносливости футболиста следует считать процессы ее энергообеспечения. Вместе с тем игровая деятельность носит ярко выраженный характер переменной интенсивности (от максимальной до умеренной), поэтому и механизмы энергообеспечения, лимитирующие ее, будут различны.

Кратковременность и высокая интенсивность игровых отрезков выполнения скоростно-силовых, скоростных и технико-тактических действий с максимальной и субмаксимальной мощностью требует высокого развития анаэробного (алактатного и гликолитического) механизма энергообеспечения. В то же время в ряде игровых эпизодов (откат, позиционная оборона и др.) деятельность футболиста осуществляется в невысоком темпе за счет смешанного (аэробно-анаэробного) и аэробного механизмов энергообеспечения. Кроме того, аэробные процессы имеют существенное значение в восстановлении (как в ходе игры, так и в перерывах между таймами). Выносливость спортсмена также зависит от экономизации его деятельности и резистентности организма к действию неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды.

Методика воспитания выносливости

Совершенствование выносливости футболиста происходит лишь в том случае, если в тренировочной и соревновательной деятельности он преодолевает определенное утомление. Зная о том, что в основе физического утомления и выносливости лежат различные процессы энергообеспечения мышечной деятельности, можно целенаправленно воздействовать на них соответствующими средствами и методами с целью повышения уровня их функционирования.

Тренировочная нагрузка как мера воздействия на организм спортсмена определяется следующими характеристиками: интенсивностью (мощностью) выполнения упражнения, продолжительностью, количеством повторений, интервалами и характером отдыха.

Интенсивность (мощность) выполняемого упражнения - наиболее важная характеристика нагрузки, влияющая на характер соотношения аэробных и анаэробных процессов энергообеспечения.

Принято выделять четыре зоны мощности:

максимальную, субмаксимальную, большую, умеренную.

При выполнении упражнений в зоне максимальной мощности энергообеспечение происходит за счет анаэробно-алактатного механизма, где ресинтез АТФ осуществляется путем креатинфосфатных реакций в бескислородных условиях.

Энергообеспечение упражнений, выполняемых в зоне субмаксимальной мощности, осуществляется за счет анаэробно-гликолитического механизма, также в бескислородных условиях.

Упражнения, выполняемые в зоне умеренной мощности, обеспечиваются энергией за счет дыхательного механизма (окислительного фосфорилирования), где ресинтез АТФ осуществляется с помощью кислорода. При этом потребление кислорода превышает кислородный запрос.

При выполнении упражнений в зоне большой мощности энергообеспечение происходит за счет аэробных и анаэробных механизмов.

Продолжительность упражнения непосредственно связана со скоростью его выполнения. Чем выше скорость и меньше время, тем в большей мере упражнение выполняется за счет анаэробных механизмов энергообеспечения.

Продолжительность упражнения в анаэробно-алактатном режиме равна 3 - 15 с, в анаэробно-гликолитическом - от 20 с до 3 мин и в аэробном - от 3 мин.

Продолжительность интервалов отдыха существенно влияет на величину нагрузки и ее преимущественную направленность.

При выполнении упражнений с умеренной мощностью (субкритическая скорость) с интервалами отдыха, достаточными для восстановления, каждая последующая попытка начинается примерно на таком же фоне, как и предыдущая. Уменьшение интервалов отдыха в этом случае делает нагрузку более аэробной, так как дыхательные процессы, развертывающиеся обычно к 3—4-й мин, сохраняют еще свою силу.

Уменьшение интервалов отдыха в упражнениях с максимальной и субмаксимальной мощностью делает нагрузку более анаэробной, так как с повторением упражнения увеличивается кислородный долг.

Определенное значение имеет характер отдыха. Он может быть пассивным и активным. В первом случае в интервалах между нагрузочными упражнениями спортсмен, по существу, не выполняет никаких упражнений, находясь в состоянии полного покоя. Во втором - переключается на выполнение упражнений восстанавливающего характера.

Количество повторений упражнений во многом определяет величину нагрузки и ее преимущественную направленность. Увеличение количества повторений в

анаэробных условиях исчерпывает

соответствующие энергетические

субстраты, что приводит к

прекращению работы или

значительному снижению

ее интенсивности. Воспитание

выносливости в процессе

подготовки футболистов

высокой квалификации.

Эффективность воспитания выносливости во многом определяется рациональным построением тренировочного процесса в микро-, мезо- и макроциклах. Очень важно соблюдать определенную последовательность выполнения упражнений различной направленности, обеспечивая их положительное взаимодействие.

Целесообразна такая последовательность:

- сначала алактатные анаэробные упражнения (скоростные и скоростно-силовые), а затем анаэробные -гликолитические (на скоростную выносливость);

- сначала алактатные анаэробные, а затем аэробные упражнения (на общую выносливость);

- сначала анаэробные гликолитические упражнения, а затем аэробные.

Если последовательность упражнений будет обратной, то взаимодействие срочного тренировочного эффекта будет отрицательным и такое занятие принесет мало пользы.

Аналогичной последовательности надо придерживаться и при построении тренировочного дня, если он включает два тренировочных занятия или более.

При построении недельных микроциклов можно рекомендовать следующее распределение основных занятий:

в первый день алактатной и затем аэробной направленности,

во второй — алактатной и затем анаэробно-гликолитической,

в третий — аэробно- анаэробной,

в четвертый — анаэробно-алактатной и затем аэробной,

в пятый — анаэробно-гликолитической и затем аэробной,

в шестой — аэробной.

При построении больших тренировочных циклов придерживаются обратной последовательности. Так, в начале сезона, на общеподготовительном этапе следует целенаправленно развивать аэробные способности, на специально-подготовительном - аэробно-гликолитические. Затем на специально-подготовительном и предсоревновательном этапах - анаэробно-алактатные.

6. Воспитание координационных качеств

Умение координировать свои движения, хорошо ориентироваться в сложной игровой обстановке, быстро принимать решения, точно и рационально выполнять соответствующие действия - основа успешного ведения соревновательной деятельности и достижения высоких спортивных результатов.

Координационные способности можно определить как совокупность свойств футболиста, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координационной сложности и обуславливающих успешность управления двигательными действиями и их регуляции

В теории и методике спортивной тренировки понятие «ловкость» ассоциируется с понятием «координационные способности». Ведущую роль в их физиологической трактовке отводят координационным функциям ЦНС и тому ее свойству, которое называется пластичностью.

В футболе координационные качества тесно взаимосвязаны с другими физическими качествами - быстротой, силой, гибкостью, а также с техникой и тактикой игры.

Существует понятие «силовая ловкость», которым обозначается способность спортсмена исключительно тонко дифференцировать мышечные усилия различных величин и режимов.

Проявление силовой ловкости связано с быстрым изменением ритма нервных импульсов, идущих к работающим мышцам. Это требует высокой координации в деятельности нервных центров, подвижности и пластичности корковой системы, в результате чего возможны разнообразные переключения движений.

ловкость

- Оценивать ловкость футболистов с помощью специальных тестов довольно трудно. Так как сложно подобрать тест, который бы реально воспроизводил действительные игровые ситуации. Поэтому для оценки координационных способностей можно использовать тесты, в которых футболисты должны по заданию воспроизвести определённые величины силовых, пространственных и временных характеристик движения.

Координационные качества - это способность человека быстро овладевать новыми движениями (способность обучаться) и быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.

Мерилом ловкости служит координационная сложность двигательных действий и точность движений на основе пространственных, временных и силовых характеристик.

Координационные качества специфичны. Спортсмен может быть хорошо координирован в спортивных играх и недостаточно в гимнастике, у него может быть хорошая координация рук и неуклюжесть туловища.

Любое новое движение, как правило, выполняется на базе каких-то накопленных ранее координационных связей. Чем больше у человека запас двигательных комбинаций, тем большим объемом двигательных навыков он владеет, тем легче он усвоит движения, тем выше будет уровень развития координационных качеств.

Координационные качества существенно зависят от деятельности анализаторов, и особенно двигательного. Чем выше точность восприятия собственных движений, тем выше способность овладения новыми движениями.

С психологической точки зрения координационные качества зависят от полноценности восприятия окружающей обстановки и

собственных движений, от

инициативности. Они тесно

связаны с быстротой и

точностью сложных

двигательных реакций.

Методика воспитания координационных качеств

Воспитание координационных качеств складывается из воспитания способности осваивать сложнокоординационные двигательные действия и перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. При этом существенное значение имеет избирательное совершенствование способности точно воспринимать свои движения в пространстве и времени (чувство пространства, чувство времени), рационально чередовать напряжение и расслабление.

Координационные качества формируются в процессе овладения новыми разнообразными двигательными навыками. В занятия следует включать сложно координационные упражнения с элементами новизны. По мере освоения и автоматизации навыков значение данного упражнения как средства воспитания координационных качеств уменьшается.

Используют также разные методические приемы, стимулирующие более высокое проявление двигательных координаций.

При нормировании нагрузок в процессе воспитания координационных качеств нужно руководствоваться следующими положениями:

- - задания на координацию, требующие тонких нервно-мышечных дифференцировок и волевой собранности, выполнять в начале занятия, когда сохраняется оптимальная психическая и общая работоспособность

- -суммарный объем упражнений на развитие координационных качеств должен быть невелик;

- в занятиях надо придерживаться оптимальных интервалов отдыха, чтобы при следующем повторении не нарушалась координация движений.

При определении методики воспитания координационных качеств можно выделить средства и приемы воспитания общих координационных качеств, базирующихся на приобретении двигательного опыта, и специальных координационных качеств, воспитываемых в условиях, адекватных игровым.

При подготовке спортсменов высокой квалификации в тренировочные занятия целесообразно ввести фактор необычности при выполнении игровых действий, с тем чтобы обеспечить возрастающие требования к координации движений. В качестве примера можно привести следующие методические приемы и подходы .

Средства воспитания координационных качеств

Все средства воспитания координационных качеств футболистов делятся на два раздела: средства для воспитания общих координационных качеств и средства для воспитания специальных координационных качеств.

Что касается средств воспитания общих координационных качеств, то они направлены главным образом на обогащение двигательного опыта и координации движений вообще и проводятся на общеподготовительном этапе годичного тренировочного цикла. К основным средствам воспитания общей ловкости следует отнести акробатические и гимнастические упражнения, а также спортивные и подвижные игры.

Средства воспитания специальных координационных качеств направлены на совершенствование координации специфических движений футболиста и его способности оценивать и перестраивать свои действия в экстремальных условиях соревновательной деятельности. Все упражнения по воспитанию специальной ловкости теснейшим образом связаны с технико-тактическими упражнениям и одновременно способствуют решению задачи технико-тактической и физической подготовки футболистов. К основным средствам воспитания специальной ловкости следует отнести игры и игровые упражнения, главным образом в условиях футбольной площадки.

Методические приемы, обеспечивающие координацию движений при

выполнении привычных действий

Методические приемы

Выполнение приема

1. Введение необычных исходных положений

Старты из различных положений. Броски мяча сидя, стоя на коленях, в падении

2. Зеркальное выполнение упражнения

Ведение мяча неудобной ногой. Повторение движения партнера

3. Изменение скорости и темпа движений

Выполнение различных игровых упражнений с темповой аритмией

4. Варьирование тактических условий

Смена тактики в процессе игры (откат вместо силового давления). Игры с различными партнерами и соперниками

5. Введение дополнительных раздражителей или объектов действий

Игровые упражнения с увеличением количества мячей. Игра в четверо ворот. Одновременная комбинация игр хоккей - футбол, баскетбол - футбол. Эстафеты с элементами новизны

6. Изменение пространственных границ, в которых выполняется тренировочное задание

Игровые упражнения на уменьшенной площадке

7. Направленное варьирование внешних отягощений

Упражнения с различными по весу мячами на точность и быстроту ударов и передач

8 . Использование различных тренажерных устройств и выполнение упражнения в различных условиях

Упражнения с различными тренажерными устройствами (качающиеся чучела). Упражнения с различными мячами на хорошем и на плохом покрытии

Сенситивные периоды развития физических способностей у футболистов

- Силовые:

- собственно-силовые 13-14 лет, 16-17 лет

- скоростно-силовые 10-11 лет, 14-16 лет

- Скоростные:

- Частота движений 7-8 лет

- Скорость одиночного движения 10-11 лет,14-16 лет

- Время двигательной реакции 11-12 лет, 15-16 лет

- Выносливость:

- Статический режим 14-15 лет

- Динамический режим 11-13 лет, 16-16 лет

- Зона максимальной интенсивности 14-16 лет

- Зона субмаксимальной интенсивности 10-11 лет,15-17 лет

- Зона большой интенсивности 8-11 лет, 15-17 лет

- Зона умеренной интенсивности 8-9 лет,10-11 лет,14-16 лет

- Координационные:

- Простые координации 7-9 лет, 14-15 лет

- Сложные координации 10-11 лет, 14-15 лет

- Равновесие 8-9 лет, 14-15 лет

- Точность движений 8-9 лет, 14-15 лет

- Гибкость: 8-9 лет, 12-13 лет,