ИСТОРИЯ БАЛОВ В РОССИИ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Начиная с петровской эпохи во всех государственных высших и средних учебных заведениях, высших школах, иностранных пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах. В России не только прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но умели исполнять их в благородной манере. Иностранные специалисты - владельцы частных танцевальных классов - невольно перенимали русскую манеру обучения. Танцевальная культура России в XIX веке стояла на большой высоте. Русская школа классического танца с каждым десятилетием, с каждым новым творческим этапом заявляла о себе как о сильной художественно-педагогической системе. Петербург и Москва постепенно становятся самыми значительными хореографическими центрами Европы.

Упадок бальной культуры к концу XIX века и почти полное забвение в XX веке связано с тенденцией постепенного "упрощения", ухода от правил и все большего превращения бала в танцевальный вечер, а то и просто в оргию. К XX веку они сходят со сцены и только в 70-е годы XX века вновь возрождаются как спортивные состязания и "исторические" балы. Логика развития бальной культуры вновь обращает нас к Ассамблеям. И это естественно для современной деловой культуры.

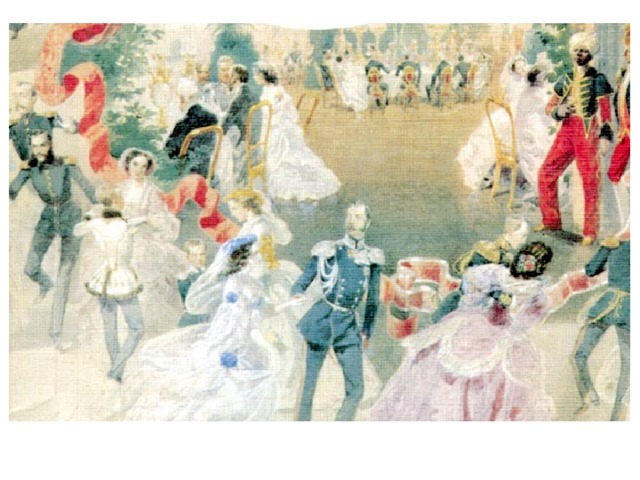

Дворянские балы Балы проходили в огромных и великолепных залах, окруженных с трех сторон колоннами Зал освещался множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках В середине зала непрерывно танцевали, а на возвышенных площадках по двум сторонам залы у стены стояло множество раскрытых ломберных столов, на которых лежали колоды нераспечатанных карт Здесь играли, сплетничали и философствовали. Бал для дворян был местом отдыха и общения. Музыканты размещались у передней стены на длинных, установленных амфитеатром скамейках. Протанцевав минут пять, старики принимались за карты.

Балы проводились по определенной четко утвержденной в дворянском обществе традиционной программе. Поскольку тон балу задавали танцы, то они и были стержнем программы вечера. В XVIII веке было принято открывать бал польским танцем или полонезом , этот танец заменил менуэт , вторым танцем на балу был вальс . Кульминацией бала была мазурка , и завершал балы котильон . Кавалеры на балах заранее записывались, приглашая дам на разные танцы. Во второй половине XVIII—XIX веке дворяне на балы ездили с удовольствием .

Танцы осваивали с раннего детства — с 5—6 лет. Обучение танцам напоминало тренировку спортсмена, которая в нужный момент придавала танцорам ловкость, уверенность, привычность в движениях, непринужденность. Ножки танцующих независимо от их волнения "делали свое дело". Танцы придавали манерам дворянина величавость, грацию, изящество. Это было, как говорят, "в крови" и воспитывалось с детства.

Полонез , которым открывался бал, вошел в моду при Екатерине И. Длился он 30 минут. Все присутствующие должны были принять в нем участие. Его можно было назвать торжественным шествием, во время которого дамы встречали кавалеров . Иностранцы называли этот танец "ходячий разговор" . Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. Было очень постыдным на балу потерять такт. Вторым танцем был вальс , о котором А. С. Пушкин писал: Однообразный и безумный, Как вихорь жизни молодой, Кружится вальса вихор шумный, Чета мелькает за четой.

Танец этот действительно немного однообразный, так как состоит из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Вальс — танец романтический и безумный: партнер обхватывает даму за талию и кружит ее по зале. Только русские исполняли на балах "летучие, почти воздушные вальсы".

Мазурка — это середина бала. Она "приехала" в Россию из Парижа в 1810 году. Дама в мазурке идет плавно, грациозно, изящно, скользит и бегает по паркету. Партнер в этом танце проявляет активность, делает прыжки "антраша", во время которых в воздухе он должен ударить нога об ногу три раза. Умелое пристукивание каблуками придает мазурке неповторимость и шик. В 20-е гг. XIX века мазурку стали танцевать спокойнее, и не только потому, что от нее страдал паркет. Об этом писал А. С. Пушкин:

"Мазурка раздалась. Бывало, Когда гремел мазурки гром, В огромной зале все дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслися, дребезжали рамы, Теперь не то: и мы, как дамы, Скользим по лаковым доскам."

Мазурку танцевали в четыре пары. При ее исполнении допускались разговоры. Каждый новый танец на балу содержал меньше форм торжественного балета и больше танцевальной игры, свободы движений. В конце бала исполняли французский танец котильон. Он представлял собой танец-игру, шаловливый и непринужденный. Кавалеры в этом танце становятся на колени перед дамой, сажают ее, обманывают, отскакивают от нее, перепрыгивают через платок или карту. На балах, кроме основных, были и другие старинные танцы — гавоты , кадрили , польки . Все зависело от моды и вкусов устроителей балов.

Около девяти часов вечера на балу в частном доме накрывали ужин. Персики и ананасы из своих оранжерей, шампанское и сухое вино своего приготовления. Хозяин не садился за стол и заботился о гостях. Ужин заканчивался в 11-м часу, после чего играли русскую и гости пускались в пляс. Когда хозяин давал знать, то музыка прекращалась, и все разъезжались по домам. Хозяин целовал ручки дам и обнимал знакомых, трепал их по плечу. Улица заполнялась экипажами. Балы были настолько важной частью дворянской жизни, что весь остальной досуг был подчинен подготовке к ним. В дворянских домах ни на минуту не умолкало звучание клавикордов, пение и танцевальные уроки. В конце XVIII века появился клавесин — дедушка нынешнего фортепиано. Музыка и танцы были частью дворянского образования.

Балы позволяли дворянским детям усваивать азы хороших манер и светских приличий. Именно тогда появляются книги хороших манер . Одна из них, появившаяся при Елизавете Петровне, учила, что "большая вежливость — это учтивый обман", "истинное учтивость — это одолжение", "притворное лукавство — это обхождение", "всякое излишнее вредно, а наипаче в обхождении".

Слово бал пришло в русский язык из немецкого; в переводе означает мяч. В старину в Германии существовал такой обычай: на Пасху сельские девушки с песнями обходили дома своих подруг, которые за минувший год вышли замуж. Каждой из них дарили по мячику, набитому шерстью или пухом. В ответ молодая женщина обязывалась устроить для всей молодежи деревни угощение и танцы, наняв за свой счет музыкантов. Сколько было в селе молодоженов, столько давалось и мячей, или балов, то есть вечеринок с танцами. В России до конца XVII в. ничего похожего на балы не существовало. В 1718 г. указом Петра I были учреждены ассамблеи , ставшие первыми русскими балами.

На протяжении XVIII-XIX вв. балы все прочнее входили в русский обиход и вскоре перестали быть принадлежностью только дворянского образа жизни, проникнув во все слои городского населения. Некоторые бальные танцы, например кадриль , в XIX в. стали танцевать даже в деревне.

Каждый бал имел свои правила, свою последовательность танцев и свой этикет, особые для каждой исторической эпохи. Обязательной принадлежностью бала был оркестр или ансамбль музыкантов. Танцы под фортепьяно балом не считались. Бал всегда заканчивался ужином и очень часто включал дополнительные, кроме танцев, развлечения: небольшой концерт специально приглашенных артистов или любителей - певцов и музыкантов - из числа гостей, живые картины даже любительский спектакль.

По сложившейся в России традиции не принято было устраивать балов, как и других многолюдных развлечений, в период больших постов, Особенно Великого поста, а также во время траура. Упоминание об этом можно найти в "Горе от ума" А.С. Грибоедова: "...съедутся домашние друзья Потанцевать под фортепьяно. Мы в трауре, так балу дать нельзя. И в другом месте: Балы дает нельзя богаче, От Рождества и до поста И летом праздники на даче".

Действительно, традиционно бальный сезон длился с Рождества (25 декабря по старому стилю) и до последнего дня масленицы. В остальное время года балы устраивались редко, по особым случаям.

Я видел раз ее в веселом вихре бала; Казалось, мне она понравиться желала; Очей приветливость, движений быстрота, Природный блеск ланит и груди полнота — Всё, всё наполнило б мне ум очарованьем, Когда б совсем иным, бессмысленным желаньем Я не был угнетен; когда бы предо мной Не пролетала тень с насмешкою пустой, Когда б я только мог забыть черты другие, Лицо бесцветное и взоры ледяные!.. ( М. Ю. Лермонтов)

Наиболее официальной разновидностью были придворные балы, довольно чопорные и скучные. На них собирались тысячи гостей. Так, на балу 1 января 1828г. было до сорока тысяч человек. Участие в придворных балах было обязательным для приглашенных. От него могла избавить только серьезная болезнь.

На балах, кроме императора, императрицы и членов царской семьи - великих князей, княгинь и княжон, присутствовали придворные чины: гофмейстеры, гофмаршалы, шталмейстеры, церемониймейстеры, камергеры, камер-юнкеры, статс-дамы, фрейлины и пажи, а также дипломаты, гражданские чиновники, имевшие по "Табели о рангах" четыре высших класса, все живущие в Петербурге генералы, губернаторы и предводители дворянства, гостившие в России знатные иностранцы. Обязаны были ездить на придворные балы и гвардейские офицеры - по два человека от каждого полка. Для этого существовали специальные графики - разнарядки, помогавшие соблюдать очередность. Офицеры приглашались специально как партнеры по танцам. Все семейные должны были являться с женами и взрослыми дочерьми.

Бал – настоящая находка Для юных франтов и для дам; Его с восторгом ждет красотка, Он праздник пасмурным отцам. Чтоб дочка куколкой оделась, Хлопочет опытная мать, А чтоб она не засиделась, Везет ее потанцевать. ( Ф. Кони)

На придворные балы полагалось приезжать в полной парадной форме, в наградах. Для дам также были установлены платья специального фасона, богато расшитые золотой нитью. В некоторых случаях ко двору приглашались также представители богатого купечества и верхушки горожан. В результате дворцовые залы оказывались битком набиты народом, делалось очень тесно и жарко. Из-за преобладания пожилых людей танцующих было немного. Некоторые садились играть в карты, а большинство гостей чинно перемещались из зала в зал, дивясь пышности дворцового убранства, глазея на императора и высокопоставленных вельмож и дожидаясь ужина.

Представители знатнейших и богатейших семей Петербурга и Москвы давали великосветские балы. Именно они наиболее полно выражали особенности той или иной бальной эпохи. Особенно великолепны были великосветские балы второй половины XVIII и первой костюмы, около 1840 г. половины XIX в. Здесь тоже бывало многолюдно, но в меру - тысяч до трех приглашенных. Гости созывались по выбору хозяев дома из числа их друзей, родственников и великосветских знакомых.

Нередко приезжали и члены императорской семьи, но без всякой официальности - просто в гости. От участия в подобных балах можно было отказаться, извинившись перед хозяевами, и поехать куда-нибудь в другое место, но делали это нечасто: подобные балы считались очень престижными, а хозяева наперебой старались превзойти друг друга и удивить гостей разными затеями, изысканным ужином и роскошью бального убранства. Каждый старался как мог.

В залах горели тысячи свечей, что тогда являлось главным признаком большого праздника: свечи были дороги, и в повседневной жизни комнаты освещались очень скупо. Лестницы были устланы дорогими коврами, всюду теснились тропические растения в кадках; душистая вода струилась из специально устроенных фонтанов; распространяли ароматный дымок курильницы. К ужину подавали редкие тогда в России ананасы, экзотические в зимнее время персики, виноград, свежую клубнику, огромных рыб, необыкновенные блюда, дорогие вина со всего света и т.п. На подобных балах чаще всего происходили светские дебюты молодых людей и девушек, которых начинали вывозить в свет.

Множество разновидностей имели общественные балы. Особенно часто давались они в провинции: в зданиях Благородного или городского собрания, в театрах, различных клубах, в резиденциях губернаторов и в залах, снятых в домах частных лиц. Как правило, круг участников таких балов был широким и пестрым: чиновники, военные, помещики, учителя и пр. Средства на такие балы собирались по подписке (в складчину), либо на них продавали билеты, которые мог купить каждый желающий. Общественные балы устраивались не только дворянством, но и купечеством, ремесленниками, художниками и артистами и т.п.

Наиболее веселыми и непринужденными бывали обычно балы семейные. Их приурочивали к семейным праздникам, приглашали родню и близких знакомых - как правило несколько десятков человек.

Выделяли в бальной семье также маскарады , благотворительные балы, на которые продавали билеты, а в залах устраивали благотворительную торговлю. Для этого строили небольшие, нарядно украшенные павильончики и палатки, в которых дамы-добровольцы продавали фрукты, цветы, сласти и разные безделушки. Фиксированных цен не было; каждый платил столько, сколько мог или хотел. Все вырученные от бала средства шли в пользу какого-нибудь детского приюта, учебного заведения, пострадавших от стихийных бедствий и т.п. Подобный бал описан в повести А.П. Чехова "Анна на шее".

Были, наконец, еще сельские праздники, дававшиеся летом на дачах и в загородных имениях. Они включали кроме бала концерты роговой музыки , фейерверки и т.п. Танцевали здесь зачастую прямо под открытым небом на лужайках или в огромных палатках, поставленных среди деревьев парка.

Бал – это совершенно особенное событие в жизни человека прошлого века. Как отмечал большой знаток русской истории Юрий Михайлович Лотман: "Здесь реализовывалась частная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе – он был дворянин в дворянском обществе, человек своего сословия среди своих". Балами славилась столица – Санкт - Петербург, но любили их и в Москве, и в провинциальных городах.

"Вот и окончен бал...погасли свечи... И на полу остатки конфети... Унёс с собой полжизни этот вечер, Оставив лишь короткое "Прости..." Устало собирая шлейфом блёстки, Последний раз по залу я пройдусь... Всё получилось мимолётно...просто... Только я всё ещё боюсь, Что возвратится ночь та отраженьем Зеркального синонима судьбы... И снова ты с тем самым выраженьем Шептать мне будешь ложно о любви... И что тогда? Где прятаться от боли? Как удержать желаемое "да"? Я за любовь плачу сегодня кровью, Чтоб успокоить сердце навсегда!"

Бал... бал!!! Фейерверк, танцы, ухаживания, любовь, подозрения, вызовы на дуэль... Романтика?! Дворянский бал был школой общения для людей. На балу влюблялись и выбирали невесту и жениха. Именно поэтому балы имели такую долгую историю. В наше время история балов возобновляется.