Умственное развитие детей подросткового возраста

Содержание

- Развитие речи

- Вхождение в реальность знаковых систем языка

- Верхний уровень речевой культуры

- Школа, язык и индивидуализация

- Подростковая языковая субкультура

- Развитие высших психических функций

- Сенсорное развитие

- Восприятие музыки

- Музыкальные способности по Б. М. Теплову

- Развитие мышления

- Развитие внимания, памяти, воображения

- Внимание

- Память

- Воображение

Развитие речи

Вхождение в реальность знаковых систем языка

В подростковом возрасте развитие речи идет, с одной стороны, за счет расширения богатства словаря, с другой - за счет усвоения множества значений, которые способен закодировать словарь родного языка. Подросток интуитивно подходит к открытию того, что язык, будучи знаковой системой, позволяет, во-первых, отражать окружающую действительность и, во-вторых, фиксировать определенный взгляд на мир. Именно в отрочестве человек начинает понимать, что развитие речи определяет познавательное развитие.

Подростка интересуют правила употребления тех форм и оборотов речи, которые наиболее затрудняют письменную и устную речь. Реально в письменной и устной речи большинство подростков испытывает явные затруднения. Кажется, отрок просто не представляет, как написать слово или выразить свои смутные мысли. Однако это не означает, что он не знает родного языка.

Если при написании слова или формулировании мысли подросток впадает в состояние глубокого торможения, то с восприятием чужой речи дело обстоит более обнадеживающе.

Подросток легко улавливает неправильные или нестандартные формы и обороты речи у своих учителей, родителей, находит нарушение несомненных правил речи в книгах, газетах, в выступлениях дикторов радио и телевидения. В этом случае подросток испытывает чувство юмора, которое снимает его напряжение от постоянного внимания к реалиям языка. Это же обстоятельство содействует пониманию того, что речь в обыденной жизни людей часто грешит нарушениями правил.

Подросток, стремящийся к развитию своей речи, будет упорно обращаться к словарям и справочникам, чтобы уточнить значение слова, его правильное произнесение, выяснить для себя те вопросы стилистики, относительно которых существуют ясные указания, устойчивые правила.

В отрочестве человек начинает дифференцировать обороты речи и формы языка, свойственные прошедшему историческому времени, ставшие архаичными, мертвыми; стареющие сегодня обороты речи, произношения слов и современный язык. Подросток способен чувствовать язык в его историческом движении. Он хорошо понимает (или готов понять) контекст родного языка ушедших времен.

Стремление к прочувствованию родного языка в историческом времени, соединенное с родной историей, с классической литературой развивает у подростка рефлексивные способности на движение культурных и исторических процессов. Подросток, рефлексируя на родной язык как его практический пользователь, подходит к открытию того, что «слово сгущает мысли», объективирует самосознание. Подростки начинают глубинно интересоваться словарями, справочниками, заглядывают в книги, посвященные вопросам лингвистики, культурологии, литературоведению и др.

Верхний уровень речевой культуры

В речевой культуре необходимо уметь не снижать своего верхнего уровня. Подросток в силу возрастных особенностей способен варьировать свою речь в зависимости от стиля общения и личности собеседника. С одной стороны, такое принятие словесного состава речи и стиля общения другого несет в себе возможность ориентировочного познания многообразных вариантов речи, но с другой стороны, этот феномен речевого поведения подростка следует рассматривать как возрастную речевую зависимость. Эта социальная слабость подростка должна быть доведена до его сознания как некая возрастная несостоятельность.

Таким образом, не только родной «язык навязывает себя» подростку через письменные источники, но и каждый собеседник как носитель языка предлагает свой состав употребляемых слов, значений и смыслов.

Именно для подростков важен авторитет культурного носителя языка. Помимо классической и современной литературы сегодня большое развивающее влияние могут оказывать дикторы радио и телевидения. ведущие образовательных передач, актеры, искусствоведы, ученые, которые выступают в средствах массовой информации.

«Практика иногда чрезвычайно легко разрешает вопрос о том, что допустимо и что нетерпимо в языке, особенно в школе, где первым и последним критическим судьею является учитель, нередко сам же и создающий кодекс одобряемого, разрешаемого и не допускаемого в речи своих воспитанников. Труднее разрешаются сомнения в правильности выражений, когда приходится критиковать речь взрослых людей, способных выставить в защиту своих привычек и взглядов теоретические основания и пример других образовательных людей или - еще лучше - образцовых писателей. Критическое отношение к последним окажется уже весьма затруднительным и потребует известных знаний в языке и значительной осмотрительности в решениях»

В. И. Чернышев

Школа, язык и индивидуализация.

Дж. Брунер подчеркивает роль школы в формировании независимых, оторванных от непосредственной ситуации способов мышления, обусловленных отделением слова от обозначаемой вещи и повседневной действительности. При этом он придает большое значение письменной речи, которая вводит ученика в особую реальность. «Реализм как мировоззрение характеризуется, в частности, представлениями, которые человек имеет о языке и слове, а также его представлением о мышлении вообще. Когда слово рассматривается как нечто столь же реальное, как и обозначаемый им предмет, такая психологическая установка... называется вербальным реализмом. Школа отделяет вещь от слова и тем самым разрушает словесный реализм, создавая впервые ситуацию, когда слова постоянно и систематически выступают отдельно от обозначаемых ими вещей... Иначе говоря, последовательность объект - имя перестает быть обязательной»

Речевые знаки перестают восприниматься как свойства обозначаемых вещей. Слово как знак позволяет отказаться от пресловутого словесного реализма, что открывает путь для символических процессов, для мышления «в терминах возможного, а не действительного».

Освобождение от вербального реализма приводит подростка в реальность самого языка. Персональное постижение языка, его значений и смыслов индивидуализирует самосознание подростка. Именно в индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл развития.

Говоря о верхнем уровне речевого развития у подростков, следует не забывать, какую огромную дистанцию проходят эти подростки в сравнении со своими далеко отставшими сверстниками. Эта пропасть может так никогда уже и не исчезнуть.

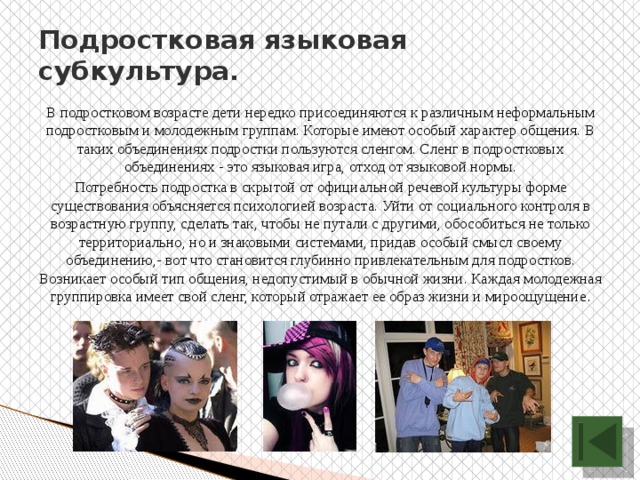

Подростковая языковая субкультура.

В подростковом возрасте дети нередко присоединяются к различным неформальным подростковым и молодежным группам. Которые имеют особый характер общения. В таких объединениях подростки пользуются сленгом. Сленг в подростковых объединениях - это языковая игра, отход от языковой нормы.

Потребность подростка в скрытой от официальной речевой культуры форме существования объясняется психологией возраста. Уйти от социального контроля в возрастную группу, сделать так, чтобы не путали с другими, обособиться не только территориально, но и знаковыми системами, придав особый смысл своему объединению,- вот что становится глубинно привлекательным для подростков. Возникает особый тип общения, недопустимый в обычной жизни. Каждая молодежная группировка имеет свой сленг, который отражает ее образ жизни и мироощущение .

В подростковой культуре помимо сленга появляется также мат. Использование матерных слов для подростка - это способ преодолеть социальные запреты на табуированные культурой слова. Подросток, использующий мат, чувствует себя освобожденным, поднявшимся из-под прессинга предопределенного контроля речи. Сегодня подростки пользуются матом не только в своих сообществах, но и, не стесняясь, в общественных местах. Тому причиной не столько выход в свет специальной литературы, сколько использование мата в обыденной жизни взрослыми носителями великого и могучего русского языка. Мат как явление языка обсуждается на страницах газет, звучит с экрана телевизора.

Вхождение в реальность образно-знаковых систем языка - это вхождение в общение, в познавательную и творческую деятельность. Осваивая систему знаков, существующую в человеческой речевой культуре, подросток проходит длинный путь в развитии своего самосознания, очищая себя от реальности «чудовищной массы отходов производства языка» или, напротив, нагружая себя этой массой.

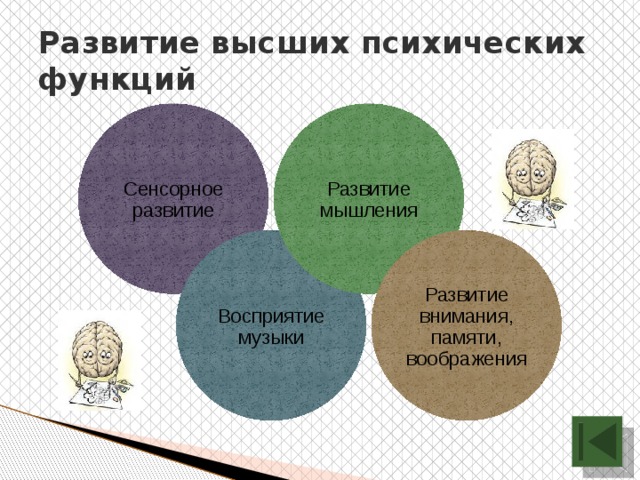

Развитие высших психических функций

Сенсорное развитие

Развитие мышления

Восприятие музыки

Развитие внимания, памяти, воображения

Сенсорное развитие

В отрочестве подростки осваивают графические схемы, которые приближают изображение к иконическому образу. Подбирая освоенные графические схемы к изображаемым предметам, поставленным на уроке рисования в виде натюрморта, подросток, по существу, решает задачу на подбор освоенных прежде графических образов.

Графический образ- представление о том, как предмет должен быть изображен. Графический образ включает зрительные образы предмета, представления о нем, а также двигательные представления о том, как должно быть построено изображение предмета. Рисуя, например, с натуры цветок в горшке, подросток может весьма грамотно положить светотени на горшок, ведь прежде он освоил, как положено располагать тени на цилиндре при заданном источнике света. Конечно, такое перенесение опыта построения объема через соотносящие действия дает и некоторый опыт в изобразительной деятельности. Однако гораздо важнее научиться увидеть этот объем в реальном предмете. В графических построениях подростков, изображающих натуру, можно найти нерасчленимое взаимодействие всего многообразия изобразительного опыта: визуальный и интеллектуальный реализм.

- Визуальный реализм- графический образ предмета и связанное с ним графическое построение, возникающее на основе визуальных впечатлений от предмета.

- Интеллектуальный реализм - графический образ предмета и связанное с ним графическое построение, возникающие на основе обобщенных знаний об этом предмете".

Для изобразительной деятельности в условиях школьного обучения достаточно овладеть любым способом рисования - идти от собственных визуальных впечатлений или изображать предмет, ориентируясь на усвоенный графический образ. Однако для развития визуального восприятия важно научиться видеть предмет и уметь передать его непосредственно с натуры. Умение видеть приносит чувство эстетического удовольствия, учит особой деятельности - любованию.

Умение читать графические схематические построения, планы, географические карты приносит интеллектуальное удовлетворение.

Прежний опыт нередко формирует приверженность к графическим и цветовым штампам. Шаблоны в рисовании - стереотипное изображение привычных образов. Это весьма прочные образования, так как они отвечают элементарным требованиям к. Применение эталонных цветов, отнесенных к конкретным реальным предметам, быстро превращается в своеобразный штамп и может затормозить дальнейшее развитие не только изобразительной деятельности, но и визуального восприятия - само непосредственное видение окружающей действительности.

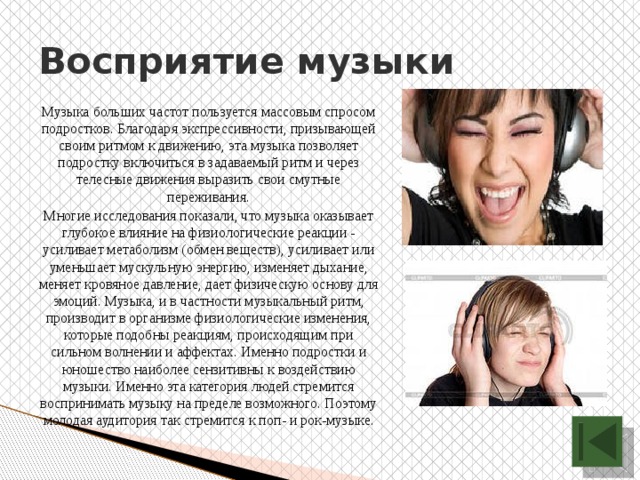

Восприятие музыки

Музыка больших частот пользуется массовым спросом подростков. Благодаря экспрессивности, призывающей своим ритмом к движению, эта музыка позволяет подростку включиться в задаваемый ритм и через телесные движения выразить свои смутные переживания.

Многие исследования показали, что музыка оказывает глубокое влияние на физиологические реакции - усиливает метаболизм (обмен веществ), усиливает или уменьшает мускульную энергию, изменяет дыхание, меняет кровяное давление, дает физическую основу для эмоций. Музыка, и в частности музыкальный ритм, производит в организме физиологические изменения, которые подобны реакциям, происходящим при сильном волнении и аффектах. Именно подростки и юношество наиболее сензитивны к воздействию музыки. Именно эта категория людей стремится воспринимать музыку на пределе возможного. Поэтому молодая аудитория так стремится к поп- и рок-музыке.

Одна из способностей восприятия музыки - музыкально-ритмическое чувство, т.е. «способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его». Слышание музыки совершенно непосредственно сопровождается двигательными реакциями. В подростковой субкультуре эти реакции оформлены в определенные (современные) танцевальные движения. Чем отчетливее ритмы, тем более совпадают с ними танцевальные движения.

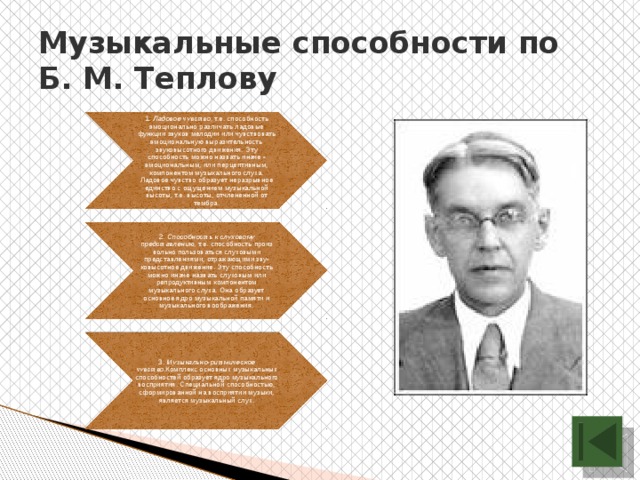

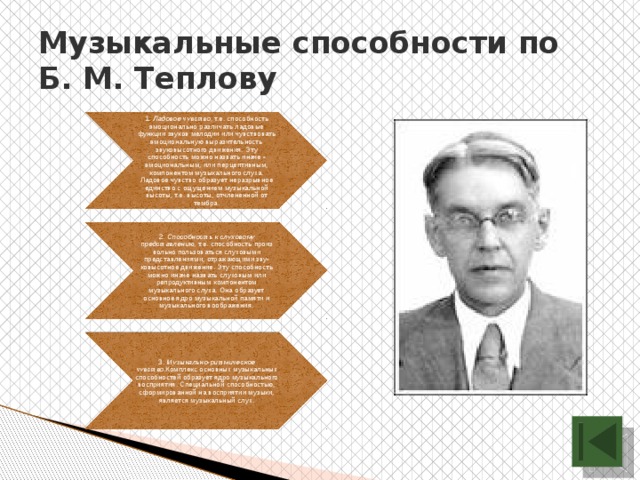

Музыкальные способности по Б. М. Теплову

1. Ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии или чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения. Эту способность можно назвать иначе - эмоциональным, или перцептивным, компонентом музыкального слуха. Ладовое чувство образует неразрывное единство с ощущением музыкальной высоты, т.е. высоты, отчлененной от тембра.

2. Способность к слуховому представлению, т.е. способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими зву-ковысотное движение. Эту способность можно иначе назвать слуховым или репродуктивным компонентом музыкального слуха. Она образует основное ядро музыкальной памяти и музыкального воображения.

3. Музыкально-ритмическое чувство. Комплекс основных музыкальных способностей образует ядро музыкального восприятия. Специальной способностью, сформированной на восприятии музыки, является музыкальный слух.

Развитие мышления

Для подростка все большее значение приобретает теоретическое мышление, способность устанавливать максимальное количество смысловых связей в окружающем. Он психологически погружен в реальности предметного мира, образно-знаковых систем, природы и социального пространства. Изучаемый в школе и специальных заведениях материал становится для подростка условием для построения и проверки своих гипотез. Конечно, такое погружение в реалии человеческого бытия происходит постепенно, наращиваясь к концу подросткового - началу юношеского возраста.

Подросток, погружаясь в социальную среду, непрестанно трансформирует свои высшие психические функции и присваиваемую систему знаков. Это обстоятельство изменяет мышление.

В подростковом возрасте, с 11-12 лет, вырабатывается формальное мышление. Подросток уже может рассуждать, не связывая себя с конкретной ситуацией; он может, чувствуя себя легко, ориентироваться на одни лишь общие посылы независимо от воспринимаемой реальности. Иными словами, подросток может действовать в логике рассуждения.

Стремление открыть реальное в возможном предполагает, что подросток смотрит на возможное как на совокупность гипотез, требующих проверки и доказательств.

Подросток уже может, как это делает взрослый, подвергать переменные комбинаторному анализу, методу, гарантирующему составление исчерпывающего перечня всех возможностей.

То, насколько быстро подросток способен выйти на уровень теоретического мышления, определяет глубину постижения им учебного материала и развитие его интеллектуального потенциала.

Развитие внимания, памяти, воображения.

В подростковом возрасте внимание, память, воображение уже приобрели самостоятельность - подросток настолько овладел этими функциями, что теперь в состоянии управлять ими по своей воле. В этот период начинает выявляться индивидуально доминирующая ведущая функция: каждый подросток может сам отрефлексировать, какая из функций является для него наиболее значимой.

Внимание

Если у младшего школьника преобладает непроизвольное внимание и это определяет работу учителя с классом, то подросток вполне может управлять своим вниманием. Подросток может хорошо концентрировать внимание в значимой для него деятельности: в спорте, где он может добиться высоких результатов, в трудовой деятельности, где он зачастую проявляет чудо в умении сосредоточиться и выполнить тонкую работу. Внимание подростка становится хорошо управляемым, контролируемым процессом и увлекательной деятельностью.

В школе на уроках внимание подростков нуждается в поддержке со стороны учителя - долгая учебная деятельность вдохновляет подростка на поддержание произвольного внимания. В педагогическом процессе отработаны приемы поддержания непроизвольного внимания и организации произвольного. Учитель может использовать эмоциональные факторы, познавательные интересы, а также постоянную готовность подростка воспользоваться случаем и утвердить себя среди сверстников в удобной для этого ситуации.

Конечно, здесь речь идет о потенциальных возможностях и об апофеозе внимания в отдельные, значимые для самолюбия подростка моменты его жизни. В то же время те же отроки могут впасть в состояние глубокого утомления, когда внимание, кажется, вовсе исчезает из состава познавательных процессов. Именно в подростковом возрасте кривая утомляемости резко повышается, особенно в 13-14 и в 16 лет.

Судя по проявлениям внимания, подростковый возраст- период парадоксов в достижениях возможностей и в потерях.

Память

Подросток уже способен управлять своим произвольным запоминанием. Способность к запоминанию (заучиванию) постоянно, но медленно возрастает до 13 лет. С 13 до 15-16 лет наблюдается более быстрый рост памяти. В подростковом возрасте память перестраивается, переходя от доминирования механического запоминания к смысловому. При этом перестраивается сама смысловая память -она приобретает опосредованный, логический характер, обязательно включается мышление. Заодно с формой изменяется и содержание запоминаемого; становится более доступным запоминание абстрактного материала. Память работает на опосредованиях уже присвоенных знаковых систем, прежде всего речи.

Воображение

В подростковом возрасте воображение может превратиться в самостоятельную внутреннюю деятельность. Подросток может проигрывать мыслительные задачи с математическими знаками, может оперировать значениями и смыслами языка, соединяя две высшие психические функции: воображение и мышление. В то же время подросток может строить свой воображаемый мир особых отношений с людьми, мир, в котором он проигрывает одни и те же сюжеты и переживает одни и те же чувства до тех пор, пока не изживет свои внутренние проблемы.

Для подростка социальный мир, в котором он живет, существует априори. Это природно-предметно-социальная реальность, в которой он еще не чувствует себя деятелем, способным изменять этот мир.

Совсем другое дело - сфера воображения. Реальность воображаемого мира субъективна - это только его реальность. События, происходящие здесь, опосредованы образами и знаками из реальности общечеловеческой культуры. Конечно, они воздействуют на личность подростка со всей определенностью. Но подросток субъективно по своей воле управляет обустройством своего внутреннего мира. Мир воображения - особый мир. Подросток уже владеет действиями воображения, которые приносят ему удовлетворение: он властвует над временем, имеет свободную обратимость в пространстве, свободен от причинно-следственных связей существующих в реальном пространстве социальных отношений людей. Свобода проживания во внутреннем, психологическом пространстве продвигает подростка в развитии. Свободное сочетание образов и знаков, построение новых образно-знаковых систем с новыми значениями и смыслами развивает творческие способности, дарит неповторимые высшие чувства, которые сопутствуют творческой деятельности.