СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 13.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация по курсовому проекту

в этом презентации говориться о первом главе курсового проекта

Просмотр содержимого документа

«Презентация по курсовому проекту»

- Урок 1.1

- Понятие о трассе линий.

- План местности в горизонталях. Для того чтобы разместить наиболее рационально вновь строящиеся сооружения или устройства (мосты, здания, станции и т.д.), необходимо иметь изображение местности на чертеже. Для этого делают на местности измерения и составляют ее план со всеми необходимыми данными.

- Рельеф местности на планах изображают особыми линиями, которые называют горизонталями. Горизонтали – это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересечения местности горизонтальными плоскостями, отстоящими друг от друга на одинаковом расстоянии (1 м, 5 м, 10 м). для построения горизонталей соединяют точки с одинаковыми отметками.

- Отметкой называется расстояние по высоте от какого-либо уровня до точки местности. Отметки различают абсолютные и относительные. Абсолютные – измеренные от уровня Балтийского моря, который считают неизменным. На практике часто пользуются относительными отметками. Относительные отметки – это расстояния по высоте, измеренные от условного уровня до точек местности. Условный уровень фиксируется неизменными точками – реперами (металлическими марками на фундаментах зданий, опорах мостов и др.).

- План местности в горизонталях дает полное представление о рельефе местности и позволяет выбрать наиболее рациональное расположение железнодорожной линии, станции, путепроводной развязки. Планы в горизонталях составляют в масштабе 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000

- По плану местности в горизонталях можно:

- Составить профиль местности в заданном направлении;

- Провести линию заданного уклона;

- Провести водораздельные и водосливные линии.

- Составление профиля местности в заданном направлении. Например, требуется по плану местности в горизонталях(рис.1.1) построить профиль по направлению М-Н. Для этого на произвольной взятой прямой КЛ от начальной точки а в принятом горизонтальном масштабе откладывают расстояния до точек б’, в’, г’, д’, е’, ж’, равные расстояниям до точек а, б, в, г, д, ж на плане в горизонталях. Из точек а’, б’, в’, г’, д’, е’, ж’ восстанавливает перпендикуляры, на которых в масштабе откладывают высоты соответствующих точек, которые равны номеру горизонталей на которой расположена точка. Концы отрезков соединяют между собой ломаной линией. Полученная линия является продольным профилем в заданном направлении.

- Построение линии заданного уклона. Необходимо провести линию провести линию на плане местности в горизонталях от точки А до точки Б с уклоном I и расстоянием по высоте горизонталями h (рис 1.2). Определят расстояние между горизонталями в плане при высоте h :

- l = h / i .

- Полученную величину l откладывают в масштабе от начальной точки А до следующей горизонтали H + h . От полученной точки 1 откладывают расстояние l до следующей горизонтали H + 2 h , получаем точку 2 и так до конечной горизонтали, на которой расположена точка Б. Полученная, ломаная линия А-1-2-3-4-Б является искомым направлением данного уклона. На рис. 1.2. пунктиром показан вариант трассы.

- Проведение водораздельных и водосливных линий. Для нахождения этих линий на плане в горизонталях на произвольном расстоянии проводят линии наибольшего ската m (рис. 1.3), они располагаются перпендикулярно горизонталям, по этим линиям будет скатываться наибольшее количество воды. При соединении верхних точек перелома получают водораздельную линию n . А при соединении нижних – водосливную линию, показанную сплошной линией К (рис. 1.3).

- Трасса линии . По плану местности в горизонталях намечают варианты линии. Трасса – это положение оси пути в пространстве. Вертикальный разрез по трассе, развернутый на плоскость, представляет собой продольный профиль, а проекция трассы на горизонтальную плоскость называется трассированием. Положение трассы определяется экономическим и физическим факторами. К экономическим факторам относится: значение проектируемой линии, размеры перевозок, положение экономических центров в районе проектирования. К физическим факторам – природные условия района проектирования: топографические, геологические, гидрографические и др. Экономические и физические условия определят опорные точки (населенные пункты) и фиксирование точки трассы, т.е. точки местности, через которые должна пройти трасса линии (удобные места пересечения больших рек, обхода болот и т.п.). Желательно, чтобы трассирование велось вольным ходом, с небольшими уклонами, при этом трасса укладывалась по кратчайшему направлению (по прямой) между опорными и фиксированными точками.

- К сожалению, достаточно редко трассирование ведется вольным ходом. Его можно применить только в равнинных и малонаселенных местностях, где не требуется обходить неприятные в гидрогеологическом отношении места, преодолевать большие высоты и водные преграды. В основном же трассирование ведут напряженным ходом, когда трассу приходится специально удлинять, а иногда и менять направление, чтобы обойти какое-либо препятствие или подняться на большую высоту (в горных условиях). Чтобы выбрать лучший вариант трассы, разрабатывают и сравнивают между собой несколько вариантов. Основные показатели при сравнении: длина трассы, средняя крутизна уклонов, число пересекаемых трассой рек и оврагов, протяженность геологически неблагоприятных участков (болот, неустойчивых косогоров, карстовых участков и др.). Выбирают лучший вариант с учетом окупаемости вложенных в строительство капиталов в процессе эксплуатации. На железнодорожном транспорте принят срок окупаемости не более 10 лет.

- Урок 1.2

- ПЛАН И ПРОФИЛЬ ПУТИ

- План линии . Проекцию трассы линии на горизонтальную плоскость называют планом линии. План железнодорожной линии – это сочетание прямолинейных и криволинейных участков пути. При благоприятных условиях железнодорожная линия состоит из длинных прямых участков и небольших кривых. В гористой, густонаселенной или пересеченной местности состоит в основном из кривых и небольших прямых участков.

- На рис. 1.4 приведена схема круговой кривой. Показатели кривой следующие: угол поворота кривой φ – внешний угол между первоначальным и отклоненным положением железнодорожной линии, тангенс Т – отрезок прямой соединяет вершину угла поворота «О» с началом или концом кривой. Точки М и Н называют точками начала и конца кривой. Длина кривой К измеряется по кривой, от точки М до точки Н. элементы круговой кривой связаны между собой. Если задан угол поворота и радиус, можно определить тангенс и длину кривой:

- Т = R tq φ /2

- K = 2 πRφ /360

- Чем выше радиус, тем она легче вписывается в местность . но при небольших радиусах уменьшается скорость движения поездов , увеличивается сопротивление движению, ухудшается условия безопасности движения. Поэтому желательно укладывать кривые возможно большого радиуса. В то же время кривые слишком больших радиусов сложно содержать, поэтому Строительные нормы и правила СНиП 32-01-95 СТН Ц-01-95 предусматривают радиусы кривых 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000 м.

- Для лучшего вписывания подвижного состава в кривые между прямым участком и круговой кривой укладывают переходную кривую. На переходной кривой меняется радиус кривой от ∞ до радиуса R , меняется кривизна кривой от бесконечной малой в начале кривой ( r =1/∞) до ( r = 1/ R ) в конце переходной кривой. Возвышение наружного рельса над внутренним меняется в пределах от O (на прямой) до величины h на круговой кривой.

- Продольный профиль линии представляет собой изображение в вертикальной плоскости оси железнодорожной линии и поверхности земли. Проектная линия продольного профиля состоит из горизонтальных отрезков и наклонных (спусков и подъемов). Все спуски и подъемы называются уклонами. Крутизна уклона i выражается в ‰ долях и представляет отношение повышения одной точки над другой h к расстоянию между ними l (рис. 1.5):

- i = h / l

- Например, уклон 2‰ – это значит, что на отрезке длиной в 1000 м одна точка выше другой на 2 м.

- i = 2/1000 = 0.002 = 2 ‰ .

- При проектировании продольного профиля руководствуются следующим:

- - элементы продольного профиля должны быть, возможно, большей длины, но не менее ½ длины поезда, а в трудных условиях не менее 200 м;

- - крутизна уклонов не должна превышать руководящий уклон;

- - объемы земляных работ должны быть по возможности минимальными.

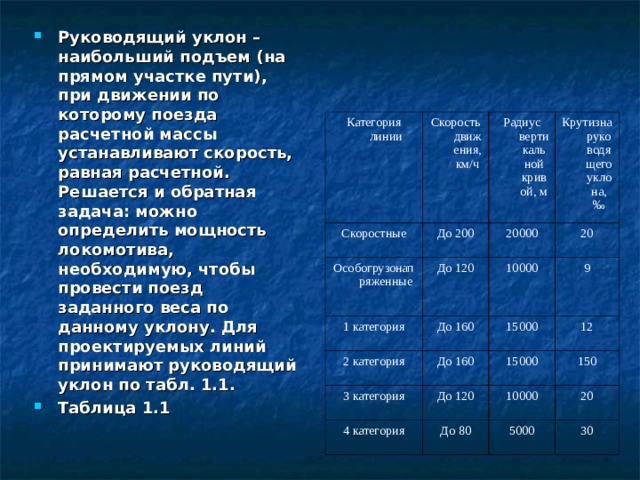

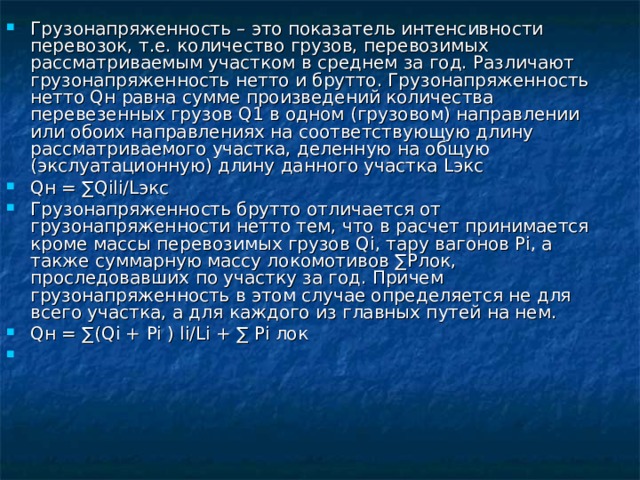

- Руководящий уклон – наибольший подъем (на прямом участке пути), при движении по которому поезда расчетной массы устанавливают скорость, равная расчетной. Решается и обратная задача: можно определить мощность локомотива, необходимую, чтобы провести поезд заданного веса по данному уклону. Для проектируемых линий принимают руководящий уклон по табл. 1.1.

- Таблица 1.1

Категория линии

Скорость движения, км/ч

Скоростные

До 200

Радиус вертикальной кривой, м

Особогрузонапряженные

1 категория

Крутизна руководящего уклона, ‰

20000

До 120

До 160

20

2 категория

10000

9

15000

До 160

3 категория

12

До 120

4 категория

15000

До 80

150

10000

20

5000

30

- Проектируемая линия продольного профиля состоит из элементов разной длины и разной крутизны. Чтобы переход подвижного состава с одного элемента на другой был плавным, без толчков и ударов, элементы продольного профиля сопрягают между собой кривой в вертикальной плоскости. Согласно СТН Ц-01-95, применяют радиусы вертикальных кривых, представленные в таблице 1.1.

- План и продольный профиль новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей выполняют, как правило, на одном листе. В этом случае участки плана и профиля совпадают. Пример совмещенного плана и профиля приведен на рис. 1.6. пути изображаются в то же масштабе, что и профиль пути.

- На плане показывают: ось пути, ситуацию, геологические скважины, вершины углов поворота, их номера, начало и конец кривой, элементы круговых кривых, пикеты и километровые знаки, бровки откосов насыпей и выемок, искусственные сооружения. Основной масштаб чертежа 1:2000, допускается масштаб 1:5000.

- На продольном профиле, совмещенном планом, показывают: линию фактической поверхности земли по оси пути и проектную линию (проектируемую бровку земляного полотна), наименование слоев грунта и номер грунта (в соответствии с классификацией). Основной масштаб по вертикали 1:200, допускается 1:500.

- В сетке под продольным профилем указывают отметки поверхности земли по оси пути и проектные отметки бровки земляного полотна на пикетах и плюсовых точках. Сетка выполняется по формуле 6.

- Выше проектной линии продольного профиля показывают уклоны, и длины элементов продольного профиля в виде дроби: в числителе – уклон в ‰ (подъемом со знаком «+», спуск со знаком «-»), в знаменателе – длину элемента в метрах; обозначение раздельных пунктов, расстояние между ними, искусственные сооружения, переезды, рабочие отметки насыпи.

- Ниже проектной линии наносят ординат точек перелома проектной линии профиля, искусственные сооружения, фактические отметки земли и проектные отметки бровки земляного полотна, рабочие отметки выемки.

- Кроме изображения профиля, совмещенного с планом трассы (рис. 1.6), продольный профиль для путей на не спланированной застроенной территории ГОСТ Р 21…17022-96 предусматривает изображение профиля, как показано на рис. 1.7.

- В нижней части сетки показаны километровые знаки, закрашенная часть направлена в сторону возрастания километров. Выше показывают прямые и кривые плана с указанием элементов кривой. В графе «Расстояние» указывается расстояние между пикетами и от пикета до характерных точек. В графе «отметка земли» указываются отметки поверхности на пикетах и характерных точках. В проектных данных указывают: уклон элементов профиля в ‰ и длину в м, линия соединяет углы и показывает подъем или спуск. В графе «Отметка головки рельса» показывается отметка головки рельса на пикетах и плюсовых точках. Кроме того, показаны отметки дна, уклон и длина элементов профиля левого и правого кюветов (лотков). В графе «Развернутый план пути» показывают ось пути и ситуацию прилегающей местности на расстоянии 100м от оси пути.

- Над сеткой восстанавливают перпендикуляры против пикетов и плюсовых точек, на которых откладывают отметки точек земли, концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия является продольным профилем местности. На этих же перпендикулярах откладывают отметки головок рельсов, концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия является продольным профилем проектируемого железнодорожного пути.

- Выше продольного профиля показывают:

- -обозначения раздельных пунктов, их название и расстояние между ними;

- -обозначения проектируемы искусственных сооружении и их привязку к пикетам;

- -обозначения реперов, наземных коммуникаций, переездов;

- -рабочие отметки насыпи.

- Ниже проектной линии наносят:

- -подземные инженерные коммуникации;

- -условные обозначения проектируемых и существующих искусственных сооружений;

- -рабочие отметки выемки.

- Геодезические работы и инструменты. Для того чтобы построить железнодорожную линию, станцию, мост или путепровод, разместить локомотивное хозяйство или любое другое сооружение, необходимо иметь съемку местности. Методами съемки местности, обработкой результатов и изображением ее на местности занимается наука, которая называется геодезией. Геодезия широко применяется при изысканиях и строительстве железных дорог, съемке местности для размещения различных сооружении. Геодезические работы делятся на полевые и камеральные. Во время полевых работ измеряются горизонтальные и вертикальные углы между ними. Все данные заносят в специальные журналы, которые обрабатываются и затем наносят на чертежи. В результате съемок местности получаются планы, по которым ведутся расчеты и проектирование.

- К приборам, которые измеряют расстояния, относятся: мерные ленты (рис. 1.8), рулетки, оптические дальномеры, светодальномеры и др. Для восстановления перпендикуляров на местности используют экеры. Наибольшее распространение получил двузеркальный экер. Он состоит из металлической оправы, в которую установлены под углом 45˚ два зеркала и ручки с крючком для отвеса.

- Для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов пользуется угломерными инструментами – теодолитами. В настоящие время применяются оптические теодолиты (рис. 1.9), благодаря большой точности измерения, небольшой массе и размеров теодолита. Основными частями теодолита является следующие: горизонтальный круг, называемый лимбом; зрительная труба, вращающаяся вокруг горизонтальности оси; алидада – горизонтальный круг, концентрически вставленный лимб. На круге алидады есть диаметрально противоположные ноль-штрихи, с помощью которых берут отчеты с лимба. Круг лимба имеет градусные деления. Чем больше делений, тем больше точность. Отчетом называется процесс фиксирования положения нуль-штрихов алидады относительно делений лимба. На оптических теодолитах отчеты берутся по микроскопу.

- Для измерения углов наклона теодолит имеет вертикальный круг, аналогичный горизонтальному кругу. В отличие от горизонтального круга вертикальный круг лимба неподвижно соединен с осью зрительной трубы.

- Для измерения углов зрительную трубу направляют сначала на одну точку и берут отсчет и также берут отсчет. Разница отсчетов двух точек и дает величину угла.

- Для определения превышения одной точки над другой или определения разности отметок точек местности применяют нивелиры (рис. 1.10). Превышение точек местности относительно друг друга не является окончательной целью, главной целью является определение превышением точек над каким-то единым уровнем. За такой уровень для России и стран СНГ принята средняя поверхность Балтийского моря, закрепленная специальным нулевым репером, который находится на устое моста в Кронштадте. Высоты точек над уровнем Балтийского моря называются абсолютными высотами (отметками). Теодолиты и нивелиры устанавливаются на штативы (рис. 1.11).

- Основные части нивелира следующие:

- -подстановка с тремя установочными винтами, с помощью которой нивелир устанавливается в рабочее положение;

- -зрительная труба нивелира крепится на вертикальной оси прибора и вращается только в горизонтальной плоскости. Для приведения зрительной трубы в точно горизонтальное положение имеются цилиндрический и круглый уровни.

- Для определения превышения точек проводят нивелирование способом из середины (рис. 1.12.). Нивелир устанавливается в середине между двумя точками А и Б, на которые устанавливают рейки с нулевой отметкой внизу (рис. 1.13). Направляя визирную ось нивелира последовательно на обей рейки, делают по ним отсчеты a и b , искомое превышение составит:

- h = a – b

- Зная отметку точки А и превышение точки B , определяют отметку точки B .

- H 2 = H 1 + h .

- В результате обработки материалов нивелирования определяются отметки всех точек и строится продольный и поперечные профили земли по трассе , которые в свою очередь являются основной для проектирования железной дороги.

- Категории линий. Новые железнодорожные линии и подъездные пути, дополнительные главные пути и реконструируемые линии в зависимости от значения на сети железных дорог, от объема перевозок и скоростей движения подразделяют на категории.

- Грузонапряженность – это показатель интенсивности перевозок, т.е. количество грузов, перевозимых рассматриваемым участком в среднем за год. Различают грузонапряженность нетто и брутто. Грузонапряженность нетто Q н равна сумме произведений количества перевезенных грузов Q 1 в одном (грузовом) направлении или обоих направлениях на соответствующую длину рассматриваемого участка, деленную на общую (экслуатационную) длину данного участка L экс

- Q н = ∑ Qili / L экс

- Грузонапряженность брутто отличается от грузонапряженности нетто тем, что в расчет принимается кроме массы перевозимых грузов Qi , тару вагонов Pi , а также суммарную массу локомотивов ∑ P лок, проследовавших по участку за год. Причем грузонапряженность в этом случае определяется не для всего участка, а для каждого из главных путей на нем.

- Q н = ∑( Qi + Pi ) li / Li + ∑ Pi лок

- Этот показатель характеризует общий тоннаж , проследовавший по каждому километру пути данного участка в среднем за год. Грузонапряженность измеряют в млн т*км/км.

- Различают строительную, эксплуатационную и развернутую длину путей. Строительная длина пути – длина сооружаемого под главные пути земляного полотна от начального пункта возведения до конечного. Эксплуатационная длина главных путей выражает сумму расстояний между осями раздельных пунктов независимо от числа путей, лежащих на общем земляном полотне. Она используется при определении дальности перевозок и при тарифных расчетах. Развернутая длина представляет сумму длин всех главных путей (І, ІІ, ІІІ, ІV) на участке, линии, железой дороге. Относительно учитывают развернутую длину станционных путей (общую сумму их длин).

- Развернутая длина главных и станционных путей определяет эксплуатационные расходы на содержание и ремонт пути, используются при расчетах пропускной способности, применяются для определения интенсивности использования путей и др.

- УРОК 1.3

- НАЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.

- ГРУНТЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.

- 1.3.1 Назначение земляного полотна и основные требования к нему.

- Земляное полотно – это комплекс грунтовых сооружений, являющихся основанием для верхнего строения пути, а также предназначенных для защиты от разрушения и для обеспечения стабильности, как самого земляного полотна, так и железнодорожного пути в целом.

- Верхнее строение пути непосредственно на земную поверхность не укладывают. Нужно предварительно убрать растительный слой, обладающий очень низкой несущей способностью, и произвести выравнивание земной поверхности по всей трассе срезками грунтов в одних местах и подсыпками в других. При этом устраивают различные водоотводные, противоразмывные и другие укрепительные сооружения, придают верху и откосам земляного полотна соответствующие уклоны, чтобы на них не задерживалась вода, и не происходило осыпание грунта.

- Земляное полотно работает в весьма сложных условиях, так как подвергается значительным воздействиям поездной нагрузки и разрушительному влиянию природных факторов.

- Чтобы противостоять этим воздействиям, оно должно обладать следующими свойствами:

- высокой прочностью, надежностью и долговечностью

- способностью выдерживать поездную нагрузку без каких-либо разрушений и допускать лишь упругие деформации, исчезающие после снятия нагрузки. Остаточные изменения должны быть столь ничтожными, чтобы поддержание земляного полотна в постоянной исправности не требовало больших трудовых затрат и производилось без длительных перерывов в движении поездов.

- Иметь надежную защиту от разрушающего воздействия воды, ветра и других природных факторов, не допускать неравномерных вспучиваний при промерзании грунтов и неравномерного оседания при оттаивании.

- Допускать как правило, использование для сооружения местных грунтов, в том числе в качестве основания.

- Иметь конструкцию, благоприятствующую широкому применению средств механизации как при сооружении , так и при эксплуатации.

- Все защитные, укрепительные и водоотводные устройства земляного полотна должны в возможно лучшей мере отвечать своему назначению, обладать продолжительным сроком службы, не требовать больших затрат на сооружение и содержание в процессе эксплуатации. Сооружение их необходимо предусматривать при возможности из местных и недефицитных материалов.

- 1.3.2 Грунты земляного полотна.

- Земляное полотно обычно сооружают из местных грунтов, обладающих различными физико-техническими характеристиками (плотностью, пористостью, влажностью и другие), от которых зависит стабильность и долговечность сооружений земляного полотна.

- Для насыпей и оснований земляного полотна наиболее желательны крупнозернистые грунты (щебеночные, галечные, гравийные, крупно- и среднезернистые песчаные), которые обладают высокой несущей способностью, хорошо пропускают воду, не изменяют своих свойств при насыщении водой и ее замерзании. Однако грунты земной поверхности чаще представлены глиной и смесью ее с песком – супесью и суглинками. Соответственно земляное полотно в большинстве случаев приходится сооружать именно из этих грунтов.

- Глинистые грунты – имеют очень малые размеры частиц (менее 0,005 мм) чешуйчатой формы. Этим определяется большая влагоемкость грунта. В сухом состоянии такие грунты обладают высокой несущей способностью, но при увлажнении сцепление частиц постепенно утрачивается и грунт становится пластичным, деформирующимся при незначительном силовом воздействии. Грунт плохо пропускают воду, а при замерзании подвергается неравномерному вспучиванию.

- Меловые грунты – быстро насыщаются водой и в таком состоянии становятся неустойчивыми.

- Тальковые и трепальные грунты – подвергаются растворению, вымыванию грунтовой водой и слабо пропускают воду. Из таких материалов не допускается.

- Гипсовые грунты – в результате растворения и вымывания водой часто образуют карсты – подземные пустоты (пещеры), которые могут обрушиться и образовать поверхностные провалы (воронки).

- Засоленные грунты – содержащиеся в грунтах соли быстро растворяются в результате теряют несущую способность.

- Лессы и лессовидные суглинки – обладают большой пористостью, а частицы их связаны друг с другом водорастворимыми солями. В сухом состоянии обладают высокой несущей способностью, а в влажном состоянии теряют связность способность сопротивляться внешним нагрузкам.

- Песчаные грунты – это скопление мелких твердых частиц, представляющих собой продукт выветривания горных пород. Они обладают хорошей способностью пропускать влагу и являются отличным материалом для основания и массива земляного полотна.

- Скальные грунты – это изверженные или осадочные породы (граниты, базальты, диориты и др) обладающие прочностью в водонасыщенном состоянии не менее 50 кгс\ см 2.

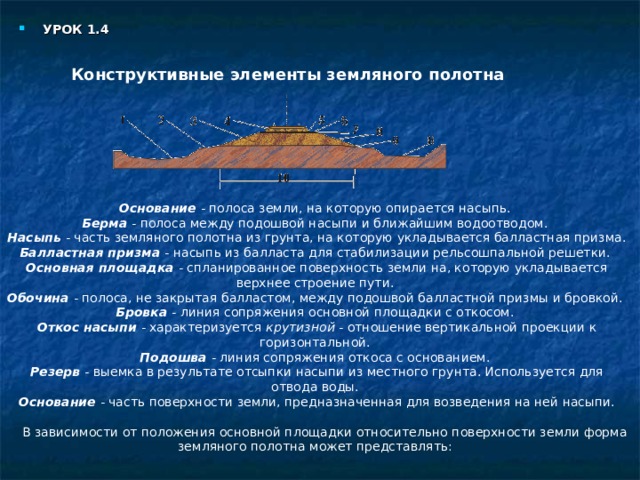

- УРОК 1.4

Конструктивные элементы земляного полотна

Основание - полоса земли, на которую опирается насыпь.

Берма - полоса между подошвой насыпи и ближайшим водоотводом.

Насыпь - часть земляного полотна из грунта, на которую укладывается балластная призма.

Балластная призма - насыпь из балласта для стабилизации рельсошпальной решетки.

Основная площадка - спланированное поверхность земли на, которую укладывается верхнее строение пути.

Обочина - полоса, не закрытая балластом, между подошвой балластной призмы и бровкой.

Бровка - линия сопряжения основной площадки с откосом.

Откос насыпи - характеризуется крутизной - отношение вертикальной проекции к горизонтальной.

Подошва - линия сопряжения откоса с основанием.

Резерв - выемка в результате отсыпки насыпи из местного грунта. Используется для отвода воды.

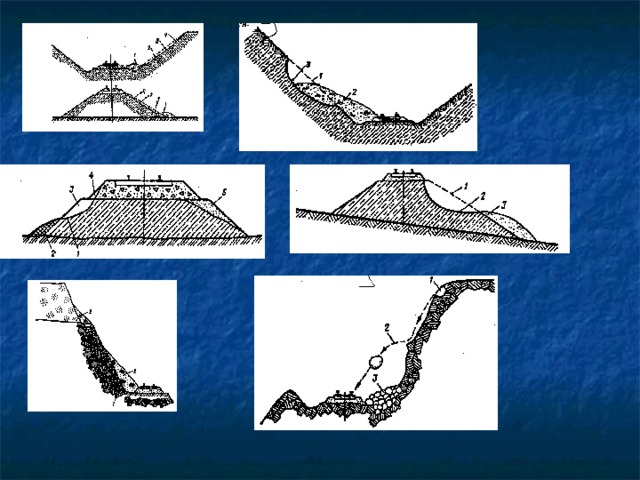

Основание - часть поверхности земли, предназначенная для возведения на ней насыпи. В зависимости от положения основной площадки относительно поверхности земли форма земляного полотна может представлять:

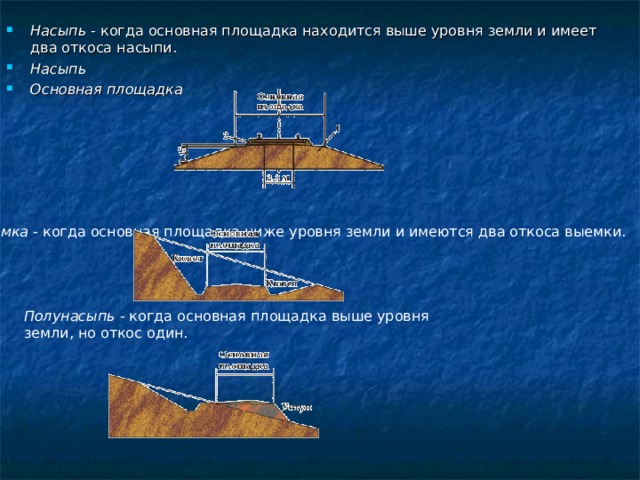

- Насыпь - когда основная площадка находится выше уровня земли и имеет два откоса насыпи.

- Насыпь

- Основная площадка

Выемка - когда основная площадка ниже уровня земли и имеются два откоса выемки.

- Полунасыпь - когда основная площадка выше уровня земли, но откос один.

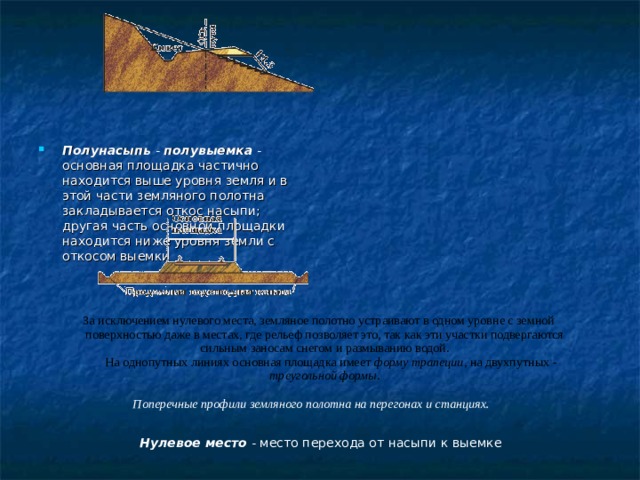

- Полунасыпь - полувыемка - основная площадка частично находится выше уровня земля и в этой части земляного полотна закладывается откос насыпи; другая часть основной площадки находится ниже уровня земли с откосом выемки

За исключением нулевого места, земляное полотно устраивают в одном уровне с земной поверхностью даже в местах, где рельеф позволяет это, так как эти участки подвергаются сильным заносам снегом и размыванию водой. На однопутных линиях основная площадка имеет форму трапеции , на двухпутных - треугольной формы .

Поперечные профили земляного полотна на перегонах и станциях.

- Нулевое место - место перехода от насыпи к выемке

- По обе стороны от основной площадки прорывают продольные канавы, называемые кюветами , предназначенными для отвода воды, выпадающей в виде осадков. Линию пересечения основной площадки с откосом кювета, а также откоса выемки с земной поверхностью называют бровкой . Грунт из выемки отсыпают за откосом в виде призмы, называемой кавальером . Если площадка между кавальером и бровкой имеет уклон в сторону пути, то для предотвращения стекания воды в выемку на этой площадке устраивают небольшую присыпку - банкет , а за ним прокладывают забанкетную канаву . С нагорной стороны за кавальером устраивают нагорную канаву, размеры которой зависят от количества выпадающих осадков.

- Земляное полотно станций, на разъездах и обгонных пунктах следует проектировать на основе топологических и инженерно-геологических изысканий с учетом метеорологических особенностей района строительства в соответствии с требованиями СНиП II-39-76 "Железнодорожные дороги колеи 1520 мм" . В пределах раздельных пунктов кавальеры не отсыпают и резервы не закладывают.

- Поперечные профили земляного полотна в зависимости от числа путей на станции, рода грунта, количества осадков устаивают односкатными, двускатными и пилообразными

Односкатные поперечные профили применяют в редких случаях - на разъездах и промежуточных станциях однопутных линий с небольшим количеством путей при дренирующих грунтах, если главный путь укладывается на песчаном балласте и если нет промежуточной платформы

- Двускатный профиль придают основной площадке промежуточных станций и обгонных пунктов . На раздельных пунктах двухпутных линий эти уклоны устраивают от середины междупутья главных путей, а на однопутных - от оси междупутья между главным и смежными путями, где намечено сооружение промежуточной платформы

- Пилообразный профиль применяют при значительной площадке с поперечными уклонами к закрытым продольным лоткам, которые в междупутье делают с уклоном не менее 0,002 с поперечными выпусками (коллекторами) для отвода воды за пределы земляного полотна станционной площадки, а в необходимых случаях можно предусматривать дренажи.

Ширину основной площадки устанавливают в соответствии с путевым развитием, при этом расстояние от оси крайних станционных путей до бровки земляного полотна должно быть не менее половины ширины земляного полотна на прямых участках пути однопутных линий и вытяжных путей - не менее 3,25 м для линий всех категорий. Поперечный уклон основной площадки в зависимости от грунтов, количества атмосферных осадков принимают 0,01 - 0,02, число путей на одном скате 6-10.

- УРОК 1.5

- ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.

- 1.5.1 Деформации и разрушения земляного полотна.

- Прочность и несущая способность грунтов земляного полотна изменяется под воздействием физико- химических процессов. Увлажнение глинистых грунтов, например, может стать причиной перехода их из твердого состояния в пластичное и даже текучее. Под воздействием динамических нагрузок грунты, взаимодействуя с содержащейся в них водой, могут переходить в разупрочненное состояние. Промерзание и оттаивание грунтов сопровождается их объемными и прочностными изменениями

- Эти изменения в сочетании с ошибками и неудачными решениями при проектировании, упрощенчеством при сооружений и эксплуатации могут привести к деформациям. Медленно протекающие во времени деформации земляного полотна, постепенно накапливаясь становятся причинами повреждения и разрушения земляного полотна, создающих угрозу для безопасности движения поездов. Как правило, деформации и разрушения земляного полотна легче и дешевле предупредить, чем бороться с ними и их последствиями.

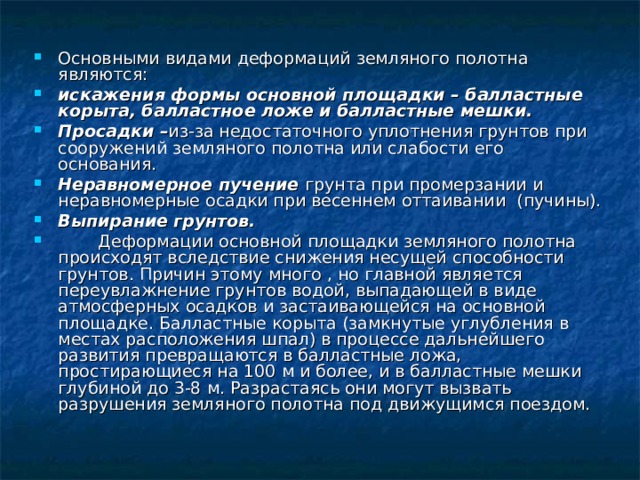

- Основными видами деформаций земляного полотна являются:

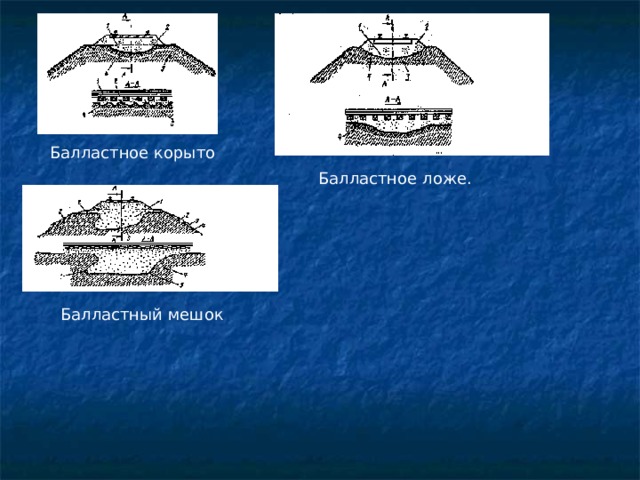

- искажения формы основной площадки – балластные корыта, балластное ложе и балластные мешки.

- Просадки – из-за недостаточного уплотнения грунтов при сооружений земляного полотна или слабости его основания.

- Неравномерное пучение грунта при промерзании и неравномерные осадки при весеннем оттаивании (пучины).

- Выпирание грунтов.

- Деформации основной площадки земляного полотна происходят вследствие снижения несущей способности грунтов. Причин этому много , но главной является переувлажнение грунтов водой, выпадающей в виде атмосферных осадков и застаивающейся на основной площадке. Балластные корыта (замкнутые углубления в местах расположения шпал) в процессе дальнейшего развития превращаются в балластные ложа, простирающиеся на 100 м и более, и в балластные мешки глубиной до 3-8 м. Разрастаясь они могут вызвать разрушения земляного полотна под движущимся поездом.

Балластное корыто

Балластное ложе.

Балластный мешок

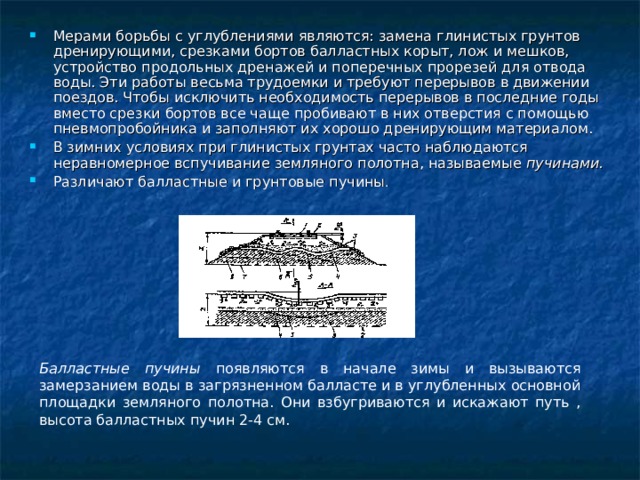

- Мерами борьбы с углублениями являются: замена глинистых грунтов дренирующими, срезками бортов балластных корыт, лож и мешков, устройство продольных дренажей и поперечных прорезей для отвода воды. Эти работы весьма трудоемки и требуют перерывов в движении поездов. Чтобы исключить необходимость перерывов в последние годы вместо срезки бортов все чаще пробивают в них отверстия с помощью пневмопробойника и заполняют их хорошо дренирующим материалом.

- В зимних условиях при глинистых грунтах часто наблюдаются неравномерное вспучивание земляного полотна, называемые пучинами.

- Различают балластные и грунтовые пучины .

Балластные пучины появляются в начале зимы и вызываются замерзанием воды в загрязненном балласте и в углубленных основной площадки земляного полотна. Они взбугриваются и искажают путь , высота балластных пучин 2-4 см.

- Грунтовые пучины образуются при замерзании воды под основной площадкой земляного полотна в продолжении всего периода промерзания., высота достигает 100-200 мм.

- Наиболее простым средством борьбы является увеличение толщины балластного слоя под шпалами с помощью электробалластеров , обеспечивающих высокую производительность и дешевизну работ.

- Основные виды разрушений земляного полотна следующие:

- оползни - крупные смещения земляных масс в основании земляного полотна. Оползневые процессы иногда распространяются на обширные районы. Причины оползней : изменение физико- механических свойств грунтов под воздействием поверхностных и грунтовых вод, подрезка основания неустойчивого косогора при земляных работах и другие. В комплекс противооползневых мероприятий обычно включают: уменьшение влажности грунтов оползневого склона, планировку территорий и заделку трещин, регулирование поверхностного и подземного стока воды, укрепление грунтов растительным покровом и другими способами, сооружение устройств, поддерживающих и разгружающих оползневой массив, берегоукрепительные мероприятия.

- Сдвиги и сплывы откосов насыпей и выемок

- Провалы земляного полотна.

- Просадки

- Размывы насыпи

- Подмывы их откосов

- Осыпи выветривающихся пород из откосов выемок

- обвалы скальной породы.

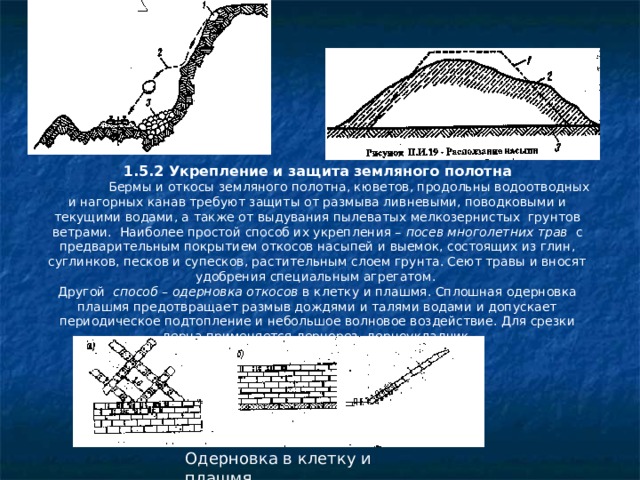

1.5.2 Укрепление и защита земляного полотна

Бермы и откосы земляного полотна, кюветов, продольны водоотводных и нагорных канав требуют защиты от размыва ливневыми, поводковыми и текущими водами, а также от выдувания пылеватых мелкозернистых грунтов ветрами. Наиболее простой способ их укрепления – посев многолетних трав с предварительным покрытием откосов насыпей и выемок, состоящих из глин, суглинков, песков и супесков, растительным слоем грунта. Сеют травы и вносят удобрения специальным агрегатом.

Другой способ – одерновка откосов в клетку и плашмя. Сплошная одерновка плашмя предотвращает размыв дождями и талями водами и допускает периодическое подтопление и небольшое волновое воздействие. Для срезки дерна применяется дернорез- дерноукладчик.

Одерновка в клетку и плашмя

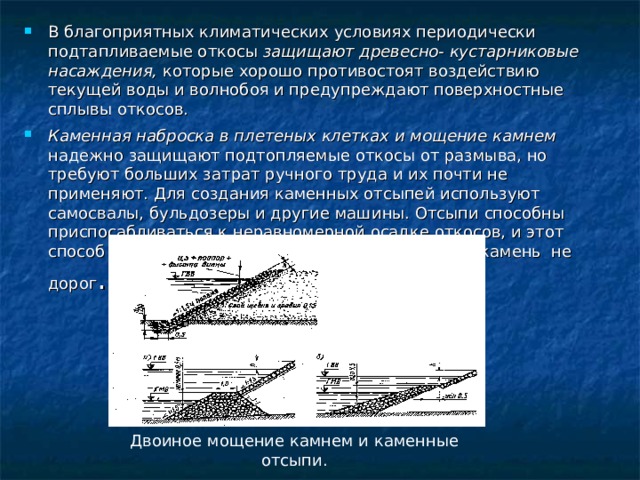

- В благоприятных климатических условиях периодически подтапливаемые откосы защищают древесно- кустарниковые насаждения, которые хорошо противостоят воздействию текущей воды и волнобоя и предупреждают поверхностные сплывы откосов.

- Каменная наброска в плетеных клетках и мощение камнем надежно защищают подтопляемые откосы от размыва, но требуют больших затрат ручного труда и их почти не применяют. Для создания каменных отсыпей используют самосвалы, бульдозеры и другие машины. Отсыпи способны приспосабливаться к неравномерной осадке откосов, и этот способ защиты широко применяют в районах, где камень не дорог .

Двоиное мощение камнем и каменные отсыпи.

- Прочным и надежным укреплением, позволяющим полностью механизировать изготовление и укладку, служат сборные железобетонные плиты размерами в плане 2,5 х 2,5: 2,5 х 3 и 2,5 х 3,5 м, толщиной не менее 12 см. При укладке швы между плитами заливают бетоном или цементным раствором. Этот способ применяют при полной стабилизации земляного полотна.

- Повышают устойчивость насыпей на крутых косогорах и откосах подпорные стены, пригружающие контрбанкеты и контрфорсы, сооружаемые по индивидуальным проектам в зависимости от гидрологических особенностей каждого объекта.

Перепад и быстротоки .

Лотки выполняют то же назначение, что и водоотводные канавы. Они могут воспринимать боковое давление грунта, поэтому территория и объем земляных работ, необходимые для их устройства, меньше чем при устройстве водоотводных канав. Форма лотков может быть различной: трапецеидальной, прямоугольной, полукруглой и треугольной.

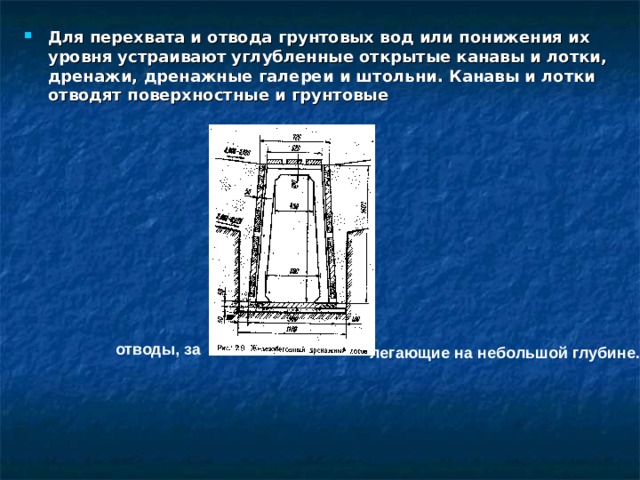

- Для перехвата и отвода грунтовых вод или понижения их уровня устраивают углубленные открытые канавы и лотки, дренажи, дренажные галереи и штольни. Канавы и лотки отводят поверхностные и грунтовые

от вод ы, за

легающие на небольшой глубине.

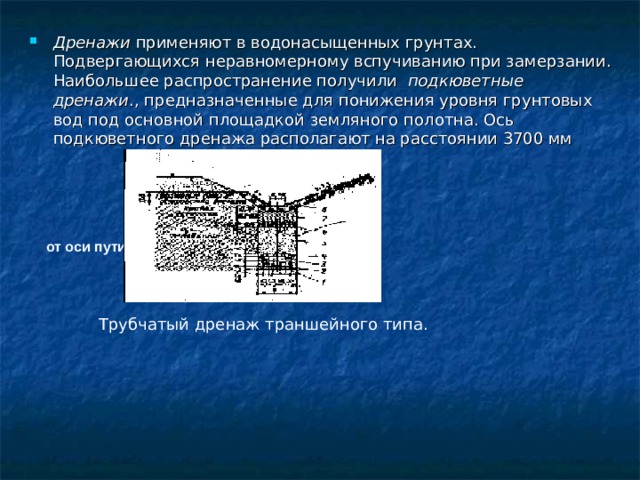

- Дренажи применяют в водонасыщенных грунтах. Подвергающихся неравномерному вспучиванию при замерзании. Наибольшее распространение получили подкюветные дренажи ., предназначенные для понижения уровня грунтовых вод под основной площадкой земляного полотна. Ось подкюветного дренажа располагают на расстоянии 3700 мм

от оси пути.

Трубчатый дренаж траншейного типа.

- В зависимости от того, врезается дно дренажа в водоупорный слой или не доводится до него, различают совершенные и несовершенные дренажи . Если водоупорный слой залегает от бровки земляного полотна на глубине до 4 м, то обычно устраивают совершенные дренажи, если глубже – несовершенные.

- Для понижения уровня грунтовых вод , залегающих на глубине 6- 10 м, устраивают дренажные галереи из железобетонных элементов,

размеры которых допускают возможность прохода и работы в галереи человека. Вода в галерею поступает через отверстия в стенках.

Для наблюдения за работой дренажа и прочистки дренажных труб через каждые 70-100 м в трубчатом дренаже и 100-150 м в галерее, а также в местах изменения профиля и плана дренажей устраивают смотровые колодцы

- УРОК 1.8

- НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИИ

- 1.8.1 Назначение искусственных сооружений.

- Искусственные сооружения обеспечивают:

- пересечения железной дорогой рек, ручьев, потоков дождевой и талой воды, других железнодорожных линий, трамвайных путей и автогужевых дорог, горных хребтов, глубоких ущелий и городских территорий.

- Безопасный переход людей над или под железнодорожными путями.

- Устойчивость крутых и деформирующихся откосов.

- Регулирование водных потоков с целью предохранения железнодорожных путей от переувлажнения и размывов.

- К искусственным сооружениям относятся мосты, трубы, тоннели, виадуки, эстакады, пешеходные мосты, подпорные стенки, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски и т.д. Более 92 % составляют мосты и трубы.

- Выбор искусственного сооружения определяется технико – экономическими расчетами. При этом нужно иметь в виду, что трубы, как правило, предпочтительнее, чем мосты (ниже стоимость. Проще эксплуатация). Поэтому их необходимо применять всюду, где они могут обеспечить пропуск расчетного расхода воды и высота насыпи допускает их сооружение.

- При пересечений ущелий, глубоких долин и оврагов строят высокие мосты, называемые виадуками. В городах основанием для пути часто является эстакады - своеобразные мосты с равномерной и нечастой расстановкой опор для возможно меньшего стеснения улиц и более удобного прохода и проезда под ними. Эстакада нередко строят и на подходах к большим мостам.

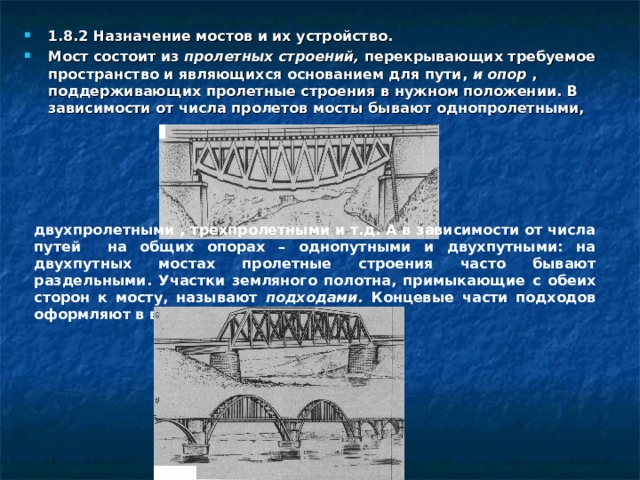

- 1.8.2 Назначение мостов и их устройство.

- Мост состоит из пролетных строений, перекрывающих требуемое пространство и являющихся основанием для пути, и опор , поддерживающих пролетные строения в нужном положении. В зависимости от числа пролетов мосты бывают однопролетными,

двухпролетными , трехпролетными и т.д. А в зависимости от числа путей на общих опорах – однопутными и двухпутными: на двухпутных мостах пролетные строения часто бывают раздельными. Участки земляного полотна, примыкающие с обеих сторон к мосту, называют подходами. Концевые части подходов оформляют в виде конусов.

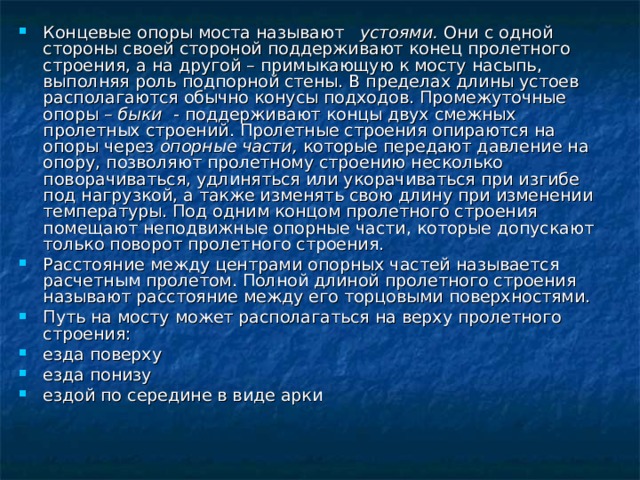

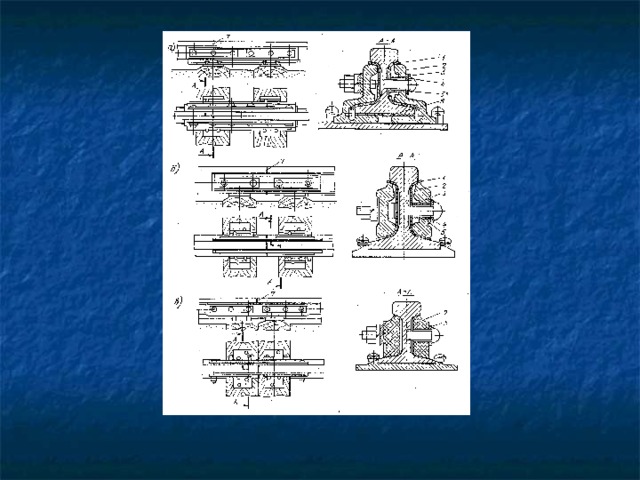

- Концевые опоры моста называют устоями. Они с одной стороны своей стороной поддерживают конец пролетного строения, а на другой – примыкающую к мосту насыпь, выполняя роль подпорной стены. В пределах длины устоев располагаются обычно конусы подходов. Промежуточные опоры – быки - поддерживают концы двух смежных пролетных строений. Пролетные строения опираются на опоры через опорные части, которые передают давление на опору, позволяют пролетному строению несколько поворачиваться, удлиняться или укорачиваться при изгибе под нагрузкой, а также изменять свою длину при изменении температуры. Под одним концом пролетного строения помещают неподвижные опорные части, которые допускают только поворот пролетного строения.

- Расстояние между центрами опорных частей называется расчетным пролетом. Полной длиной пролетного строения называют расстояние между его торцовыми поверхностями.

- Путь на мосту может располагаться на верху пролетного строения:

- езда поверху

- езда понизу

- ездой по середине в виде арки

- По роду материала различают деревянные, каменные, металлические, и железобетонные мосты.

- Деревянные мосты – широко применялись в первый период строительства железных дорог, а также во время гражданской и Великой Отечественной воины при временном восстановлении разрушенных сооружений. Простота конструкций и возможность использования местных материалов позволяют сооружать деревянные мосты быстро и дешево. Но они недолговечны, опасны в пожарном отношении, трудоемки в содержании.

- Важное преимущество каменных мостов - их долговечность, измеряемая иногда столетиями. Так как камень очень хорошо сопротивляется сжимающим усилиям и плохо работает на растяжения и изгиб, то каменным мостам придавалась сводчатая форма, при которой в конструкции возникает только сжимающие усилия. Из-за большего веса мало чувствительны к увеличению веса поездов и за многие десятилетия существования не исчерпали своей несущей способности. Однако большая трудоемкость строительства и ограниченность допускаемой длины пролетов послужили причиной тому, что в настоящее время каменные мосты не строятся.

- Металлические мосты – составляют около 70 % суммарной длины всех мостов на железных дорогах. Они обладают малым весом, высокой прочностью, допускают широкое применение однотипных деталей и элементов. Срок службы металлических мостов 50-60 лет, а при усилении в процессе эксплуатации 70-80 лет. Металлические мосты особенно экономичны при расчетных пролетах более 33 м.

- В последние годы все более широкое применение распространение получают железобетонные мосты - железобетон, особенно с предварительным напряжением арматуры, обладают хорошим сопротивлением не только сжатию, но и растяжению. Эти мосты являются основным типом малых мостов. При большой длине нагрузка от собственного веса пролетного строения оказывается значительной, что осложняет строительно- монтажные работы и устройство фундаментов опор.

- УРОК 1.9

- Назначение и составные элементы ВСП.

- Верхняя периодически заменяемая часть пути называется верхним строением пути.

- Верхнее строение пути предназначено для направления движения подвижного состава , восприятия нагрузки от колес движущихся поездов и передачи ее нижнему строению пути., рассредоточенной на достаточно большую поверхность. Верхнее строение пути представляет собой комплексную конструкцию, элементы которой в зависимости от выполняемых ими функций и необходимой несущей способности выполнены из разнородных материалов, и включают:

- стальные высокопрочные рельсы и стрелочные переводы , непосредственно воспринимающие нагрузку от колес подвижного состава и определяющие его траекторию движения.

- Деревянные или железобетонные поперечины – шпалы , а на мостах и стрелочных переводах – мостовые и переводные брусья , предназначенные для удержания рельсов на определенном расстоянии друг от друга и передачи давлений на ниже расположенную часть пути.

- Металлические рельсовые скрепления для соединения рельсов друг с другом и прикрепления их к шпалам или брусьям.

- Балластный слой . Из щебня, гравия, отходов асбестового производства или крупно среднезернистого песка. Под балластным слоем расположена подушка.

Рельсы соединенные со шпалой образуют рельсошпальную решетку.

ВСП должно удовлетворять следующим основным требованиям:

иметь достаточно высокие для заданных условий эксплуатации прочность и надежность, гарантирующие бесперебойность и безопасность движения поездов.

Обладать возможно большой стойкостью в эксплуатации, неизменяемостью во времени своих форм взаимного расположения элементов.

Иметь возможно более продолжительные сроки службы всех элементов и минимальную потребность в исправлениях, ремонте и эксплуатационных затратах на содержание в исправности всех составляющих элементов.

Допускать массовое изготовление всех элементов, а также применение при сборке, замене и ремонте высокопроизводительных средств механизации.

ВСП работает в очень сложных условиях. Его элементы подвергаются механическому износу, усталостным разрушениям, коррозии, гниению, остаточным изменениям формы и взаимного расположения, моральному износу.

От работы каждого элемента зависит работа других элементов и ВСП в целом. Если, например, балластный слой имеет недостаточную несущую способность, то неизбежны постоянные расстройства СВП, перенапряжения в рельсах, шпалах и скреплениях, их поломки.

Для различных условий эксплуатации установлены разные типы верхнего строения пути с различными размерными и качественными параметрами.

Все элементы ВСП стандартизированы, для каждого из них имеются государственные стандарты, определяющие их конструкцию, размеры и технические требования на изготовление и приемку.

- УРОК 1.10

- РЕЛЬСЫ, СТЫКИ И СКРЕПЛЕНИЯ

- 1.10.1 Рельсы и технические требования, предъявляемые к ним.

- Основной несущий элемент ВСП – рельсы – должны удовлетворять следующим требованиям.

- надежно воспринимать без поломок и опасных повреждений нагрузку от колес подвижного состава, достигающую в местах контакта колес с рельсами десятка тысяч килограмм на 1 см2

- передавать нагрузку от подвижного состава на подрельсовое основание, распределяя ее на достаточно большую поверхность в соответствии с несущей способностью основания.

- Направлять движению колес подвижного состава согласно расположению пути в плане.

- Иметь ровную поверхность качения, исключающую толчки, удары и повышенное сопротивление движению поездов.

- На участках с АБ рельсовые нити служат проводниками сигнального тока, а на участках, где применяется электрическая тяга, по ним проходит обратный тяговый ток.

- Служебные свойства рельсов в основном характеризуются их погонным весом (массой металла, заложенной в каждый метр длины рельса), профилем поперечного сечения , т.е распределением металла по перечному сечению рельса, и механическими характеристиками металла из которых они выполнены.

- На железных дорогах применяют рельсы типа Р75, Р65 , Р50, имеющие массу 74,4: 64,6: и 51,6 кг\пог.м

Чтобы достигнуть наилучшего сопротивления вертикальным силам, рельсу придают форму двутавровой балки, верхняя полка которой приспособлена для контактирования с колесами подвижного состава, а нижняя – для закрепления на опорах.

Вертикальная стенка, соединяющая головку и подошву, называется шейкой рельса..

Рельсы изготавливают длиной 25 м. Для укладки во внутренние нити кривых заказывают необходимое количество укороченных рельсов длиной 24,84 и 24,92 м. В связи с большой интенсивностью движения и большими нагрузками рельсы подвергаются объемной закалке головки с нагревом ее токами высокой частоты и охлаждением водовоздушной смесью. Сроки службы рельсов в нашей стране измеряются величиной проследовавшего по ним тоннажа (наработки) и в среднем до их перекладки составляет для рельсов Р65 около 500 млн. т брутто, а для Р50- 350 млн.т. Срок службы рельсов Р75 еще не установлен, но он примерно на 30 0\0 .превышает срок службы рельсов Р65.

После истечения установленных срока службы в местах первоначальной укладки рельсы снимают с пути, сортируют, подвергают в рельсоремонтных предприятиях ремонту и сварке и снова укладывают в путь, но уже с более легкими условиями эксплуатации, где они пропускают еще примерно 2\3 начального нормативного тоннажа.

- 1.10.2 Рельсовые стыки и стыковые скрепления.

- Соединения рельсов с помощью стыковых накладок и болтов называют рельсовыми стыками. Основными элементами стыкового соединения являются стыковые накладки. Болты с гайками и пружинные шайбы.

- Стыковые накладки предназначены для соединения концов рельсов и восприятия в стыке изгибающего момента и поперечной силы, которые вне стыка воспринимаются рельсом. Накладки изготовляют из высокопрочной стали подвергают закалке в масле, что обеспечивает им высокую прочность и долговечность.

- Болты, как и накладки должны обладать высокой прочностью. Под их гайки для обеспечения постоянного натяжения подкладывают пружинные шайбы.

- Рельсовые стыки должны обеспечивать:

- минимальное отличие упругих деформаций рельсов в стыках и остаточных деформациях в подрельсовом основании от этих явлений вне зоны влияния стыка.

- Заданное при сборе натяжение болтов и предотвращать продольные перемещения концов рельсов относительно накладок, вызываемые нагреванием или охлаждением рельсов.

- На участках, оборудованных АБ – надежную электроизоляцию, рельсовых цепей, а на электрифицированных участках – хорошую проходимость для обратного тягового тока.

- Конструкция деталей стыковых скреплений должна допускать массовое изготовление и исключать необходимость пригонки их по месту при сборке.

- Изолирующие стыки должны полностью исключать возможность прохождения тока от одного из соединенных рельсов к другому, для чего в них предусмотрены электроизолирующие прокладки и втулки. И применяются объемлющие и двухголовые с фибровыми или полиэтиленовыми прокладками и втулками. Изолирующим стыкам придают форму поперечного сечения рельса и помещают их в зазор между концами рельсов: утечка тока через стыковые болты предотвращается изолирующими втулками, вставленными в болтовые отверстия накладок.

- Изолирующие стыки устраивают возле проходных, выходных и маневровых светофоров.

- В токопроводящих стыках для уменьшения сопротивления прохождению электрического тока между концами рельсов и накладками применяют рельсовые соединители. В промежуточных токопроводящих рельсовых стыках электрической рельсовой цепи устанавливают штепсельные соединители, изготовленные из оцинкованной проволоки. Концы соединителя заварены, в головках штепселей, которые вставляются в отверстия, просверленные в рельсах. Для уменьшения сопротивления рельсовой цепи прохождению тягового тока применяют рельсовые соединители из медного троса, концы которых запрессовывают в манжеты из мягкой стали и приваривают термитом или электродуговым способом к нижней части боковых граней головок рельсов.

- При необходимости соединения рельсов разных типов применяют особые накладки, одна половина которых подходит к рельсам одного типа, а другая – к рельсам другого типа. Такие стыки называют переходными.

- УРОК 1.11

- РЕЛЬСОВЫЕ ОПОРЫ, БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ и БЕССТЫКОВОЙ ПУТЬ

- 1.11. 1. Рельсовые опоры

- Рельсовые опоры служат для передачи давления, воспринимаемого от рельсов, балластному слою, обеспечения постоянного расстояния между рельсовыми нитями и совместно с балластом обеспечивают устойчивое положение колей и крепление к ним рельсов. К рельсовым опорам относятся шпалы, переводные и мостовые брусья, а также блочные железобетонные подрельсовые основания.

- Наиболее распространенными являются шпалы. Они должны быть прочными и упругими, иметь простую форму, удобную для изготовления и уплотнения балласта под шпалами, должны хорошо сопротивляться сдвигу и быть экономичными, должны обладать большим сопротивлением прохождению электрического тока,

- Около 90 процентов составляют деревянные шпалы. Они упруги, хорошо амортизируют, обладают высокими электроизоляционными свойствами, просты в изготовлении, удобны при укладке, транспортировке, смене, к ним легко прикрепляются рельсы, они позволяют устраивать плавный переход от одной ширины колеи к другой.

- По форме сечения деревянные шпалы бывают:

- обрезные, т.е опиленные со всех четырех сторон (тип А)

- брусковые, т.е пропилены только верхние и нижние постели (тип Б).

- В соответствии с ГОСТ 78-89 деревянные шпалы изготавливают 3 типов.

- 1 тип предназначены для главных путей магистральных линий

- 11 тип – для станционных путей

- 111 тип – для промышленных предприятий.

- Длина всех шпал 2750 мм.

К недостаткам деревянных шпал относят короткий срок службы (8-10 лет), так как они сравнительно быстро растрескиваются, гниют,. Приходят в негодность из-за механического износа. Их пропитывают антисептиками , концы шпал стягивают болтами, проволокой, скобами и другие.

Металлические шпалы распространены в странах, где преобладают кривых участки малых радиусов, а также в районах с жарким климатом, где древесина быстро разрушается насекомыми-термитами. Металлические шпалы изготавливают из чугуна и стали. Срок службы таких шпал 20-40 лет. Недостаток – подверженность коррозии, электропроводность, жесткость, сильный шум при движении поездов, большой расход металла.

Железобетонные шпалы допускают работу конструкций не только на сжатие, но и на растяжение, продолжительный срок службы, большая устойчивость пути при высоких температурах воздуха, однотипность и равноупругость. Недостаток – 1) электропроводимость, что значительно осложняет конструкции скреплений : 2) большая жесткость, что значит большие инерционные усилия и вибрации на неровностях, вызывают интенсивные его расстройства, поломки рельсов и скреплений в стыках. Поэтому их укладывают только в бесстыковой путь.

- 1.11.2 Балластный слой

- Балластный слой – это слой сыпучих материалов (щебня. Отходов асбестового производства, гравия, ракушки и т.д.).в виде трапеции на основной площадке земляного полотна. На балластный слой укладывают рельсовые опоры. И балласт под ними уплотняют подбивочными машинами или электрическими шпалоподбойками.

- Назначение балластного слоя :

- оказывать необходимое сопротивление вертикальным, боковым и продольным смешениям рельсо-шпальной решетки.

- Равномерно распределять воспринимаемое от рельсовых опор давление на большую поверхность земляного полотна, амортизируя при этом ударные и вибрационные воздействия проходящего подвижного состава.

- Отводить от пути поверхностную воду и не допускать увлажнения подшпального основания капиллярной влаги из грунтов земляного полотна.

- Допускать выправку положения рельсо-шпальной решетки в плане и профиле.

- Соответственно назначению материалы для балластного слоя должны быть высокопрочными, хорошо противостоять механическому разрушению и износу, обладать большим внутренним трением и сцеплением частиц, чтобы обеспечивать высокую стабильность пути, хорошо пропускать воду, обладать амортизационными свойствами, быть морозостойкими, в возможно меньшей мере подвергаться дроблению при подбивочных работах, не выветриваться, не размываться дождями и не быть слишком крупными, чтобы рельсовые опоры равномерно опирались на балластную призму. Наиболее полно всем этим требованиям отвечает асбестовый балласт.

- 1.11.3 Бесстыковой путь

- Стык рельсов - самое напряженное и слабое места пути. Затраты труда на содержание стыков достигают 40% всех затрат на текущее содержание пути. Чтобы сократить рельсовых стыков пути на протяжении несколько десятилетий стремились к увеличению стандартной длины рельсов. Однако коренное решение рельсового стыка воплотились в повсеместном внедрении бесстыкового пути с середины 50-х гг. ХХ века.

- Назначение бесстыкового пути - ликвидация или сведение к минимуму числа рельсовых стыков.

- Рельсовые плети для магистральных линий сваривают электроконтактной сваркой из новых рельсов (как правило, термически упроченных) длиной по 25м без болтовых отверстий.

- Рельсовые плети свариваются в стационарных рельсосварочных предприятиях и перевозится на спецсоставах на место укладки, поэтому их длина не должна превышать 800 м (в соответствии с длиной приемоотправочных путей многих станций 850 м). Длина рельсовых плетей устанавливается с учетом местных условий и ограничений на перегоне (кривые радиусом менее 300м, «больные» места земляного полотна большие мосты и др.). Минимальная длина плети на главных путях должна быть не менее 400 м. (в трудных условиях – 250 м.), а на станционных путях не менее 150 м.

- В последние годы на железных дорогах (и в метрополитене) внедряется тональная автоблокировка АБК, не требующая изолирующих стыков и поэтому не лимитирующая длину плетей. На Куйбышевской дороги плети длиной 18,6 км, Горьковской и Северной – по 10 км, а на Московской – 8,8 км. Длинные рельсовые плети свариваются непосредственно в пути из смежных коротких плетей, в пределах блок-участков (1,5-2,0 км) или перегона (10-20 км). Сварка электроконтактным способом осуществляется с помощью машины ПРСМ в соответствии с техническими условиями МПС.

- Многолетняя эксплуатация бесстыкового пути выявила бесспорные достоинства бесстыкового пути:

- - снижение основного удельного сопротивления движению поездов и в связи с этим экономия топлива и электроэнергии;

- - увеличение сроков службы верхнего строения пути;

- - снижение объемов работ по выправке пути (до 25-30 №);

- - экономия расхода металла на стыковые скрепления (до 4,5 т на 1 км);

- - улучшение условий комфортабельности проезда пассажиров.

- Однако бесстыковой путь имеет некоторые особенности работы. В звеньевом пути между концами рельсов в стыках имеется зазоры, величина которых в зависимости от температуры изменяется. Она может колебаться от 0 при жаркой погоде летом до 21-23 мм зимой при низкой температуре. Поэтому температура напряжения сжатия или растяжения в рельсах невелики. Длина рельсовой плети столь велика, что в средней части плети всегда имеются неподвижный отрезок, который не может изменить длину при изменении температуры.

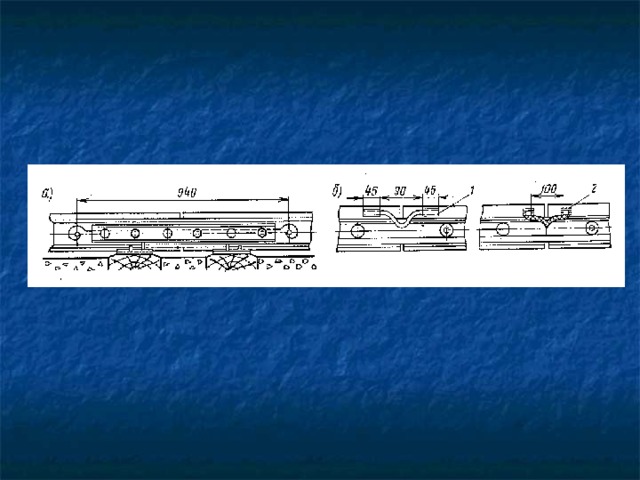

- В бесстыковом пути изменение температуры на 1 ˚С вызывает в его неподвижной части изменение сжимающих или растягивающих напряжений на 25 кгс/см2 независимо от типа и длины рельса. При повышении температуры рельсовых плетей в них могут развиваться значительные сжимающие силы, которые могут привести к выбросу пути. При низких температурах зимой продольные растягивающие силы могут вызвать разрыв рельсовой плети из-за среза болтов. Поэтому периодически в рельсовых плетях производится разрядка температурных напряжений. Между двумя плетями укладывают 2-3 звена длиной 12,5 м – уравнительные рельсы. Чтобы исключить действие сжимающих и растягивающих продольных усилий, укладку бесстыкового пути необходимо производить при расчетной температуре, в этом случае обеспечивается устойчивость рельсошпальной решетки, и сезонная разрядка температурных напряжений не требуется. Если укладка рельсовых плетей производится в зимний период при температуре ниже расчетной, то укладывают уравнительные рельсы удлиненные (комплект из трех пар - 12,54 м, 12,58 м и 12,62 м). При выполнении разрядки температурных напряжений удлиненные уравнительные рельсы (весной), а укороченные уравнительные рельсы (осенью) должны быть заменены рельсами длиной по 12,50 м при закреплении плетей на постоянный режим эксплуатации. Длинные части свариваются непосредственно в пути при оптимальной расчетной температуре. Обеспечение устойчивости бесстыкового пути – одно из основных требований при его устройстве. Недостаточная устойчивость – прямая угроза безопасности движения поездов. Для обеспечения высокой сопротивляемости продольному перемещению рельсов на бесстыковом пути применяют раздельные промежуточные скрепления типа КД для железобетонных шпал и КД - для деревянных. Шпалы железобетонные или деревянные 1 типа. Следует отметить, устойчивость бесстыкового пути с железобетонными шпалами против выброса на 8 – 12 % выше по сравнению с деревянными шпалами. Балласт для бесстыкового пути применяется только щебеночный из твердых пород (граниты, диориты, диабазы). Размер фракций 25-60 мм. Конструкция и размеры балластной призмы должны приниматься в соответствии с рис.1.76и1.77. Ширина плеча за концами шпал должна быть не менее 45см.

- Бесстыковой путь укладывается только на участках со здоровым земляным полотном. Деформации земляного полотна, например, пучины, просадки пути, сплывы откосов и др., должны быть предварительно устранены. Земляное полотно предварительно, как правило, за год до укладки бесстыковом пути должно быть обследовано и оздоровлено.

- На мостах с ездой на балласте рельсовые плети укладываются на специальных железобетонных шпалах марки Ш-1-1М с элементами крепления охранных контруголков либо на обычных деревянных шпалах. На мостах с безбалластным полотном рельсовые плети укладываются либо на деревянных или металлических поперечинах, либо на железобетонных плитах.

- В тоннелях с безбалластным полотном рельсовые плети укладывают на железобетонных малогабаритных рамах МГРТ с раздельными скреплениями КБ.

- УРОК 1.12

- ОСОБЕННОСТИ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

- Взаимодействие пути и подвижного состава.

- От колес подвижного состава на путь передаются сложные силовые воздействия, которые можно разложить на составляющие:

- вертикальное давление, вызывающее осадку пути и изгиб рельсов боковое давление, стремящееся сдвинуть путь в сторону продольные силы, вызывающие продольное смещение рельсошпальной решетки (угон пути.)

- вертикальное давление, вызывающее осадку пути и изгиб рельсов

- боковое давление, стремящееся сдвинуть путь в сторону

- продольные силы, вызывающие продольное смещение рельсошпальной решетки (угон пути.)

- Подвижной состав железнодорожного транспорта не имеет рулевого управления . Траектория его движения определяет рельсовая колея. Этим и определяется особенности ходовых частей:

- наличие реборд (гребней ) у колес необходимо для того, чтобы колеса не могли сойти с рельсов. Глухая насадка колес на оси исключает износ ступицы колеса и подступичной части оси. Она необходима для того, чтобы колесо не сошло с рельсов, что может произойти при свободной насадке, а также не допускает наклонного положения колес, что также опасно для движения. Постоянство ширины колеи требует и постоянства расстояний между колесами. Расстояние между внутренними гранями колес должно быть 1440 мм. Допускаются отклонения в сторону увеличения +3 мм и в сторону уменьшения – 3 мм при скоростях до 120 км\ч. На скоростных участках нормы допусков иные. Параллельное расположение осей у бестележечных экипажей и внутри тележек локомотивов и вагонов. Это исключает перекос колесных пар в плане и провал их внутрь колеи. Расстояние между крайними осями, параллельными друг другу, называют жесткой базой. Чем длиннее жесткая база, тем труднее вписывается подвижной состав на кривых участках, особенно малых радиусов. Поворот тележек вокруг шкворня обеспечивает прохождение по кривым много колесных экипажей.

- наличие реборд (гребней ) у колес необходимо для того, чтобы колеса не могли сойти с рельсов.

- Глухая насадка колес на оси исключает износ ступицы колеса и подступичной части оси. Она необходима для того, чтобы колесо не сошло с рельсов, что может произойти при свободной насадке, а также не допускает наклонного положения колес, что также опасно для движения.

- Постоянство ширины колеи требует и постоянства расстояний между колесами. Расстояние между внутренними гранями колес должно быть 1440 мм. Допускаются отклонения в сторону увеличения +3 мм и в сторону уменьшения – 3 мм при скоростях до 120 км\ч. На скоростных участках нормы допусков иные.

- Параллельное расположение осей у бестележечных экипажей и внутри тележек локомотивов и вагонов. Это исключает перекос колесных пар в плане и провал их внутрь колеи. Расстояние между крайними осями, параллельными друг другу, называют жесткой базой. Чем длиннее жесткая база, тем труднее вписывается подвижной состав на кривых участках, особенно малых радиусов. Поворот тележек вокруг шкворня обеспечивает прохождение по кривым много колесных экипажей.

Параллельное расположение осей у бестележечных вагонов и локомотивов.

- Поверхность катания колес подвижного состава коническая с уклоном 1:20, что обеспечивает более плавное движение и лучшее вписывание в кривые. Радиус наружной рельсовой нити больше, чем внутренней. По наружной нити колесо катится по диаметру больше среднего, а колесо, которое катится по внутренней нити – по своему меньшему диаметру. Это устраняет пробуксывание колес и обеспечивает плавное движение в кривых. Чтобы колеса равномерно опирались на рельсы, им также придают наклон 1:20 внутрь колеи. Наружный износ 1:7 способствует равномерному износу поверхности катания колеса.

- Поверхность катания колес подвижного состава коническая с уклоном 1:20, что обеспечивает более плавное движение и лучшее вписывание в кривые. Радиус наружной рельсовой нити больше, чем внутренней. По наружной нити колесо катится по диаметру больше среднего, а колесо, которое катится по внутренней нити – по своему меньшему диаметру. Это устраняет пробуксывание колес и обеспечивает плавное движение в кривых. Чтобы колеса равномерно опирались на рельсы, им также придают наклон 1:20 внутрь колеи. Наружный износ 1:7 способствует равномерному износу поверхности катания колеса.

Поверхность катания колес подвижного состава коническая с уклоном 1:20.

- УРОК 1.13

- НОРМАЛЬНАЯ ШИРИНА РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕЙ НА ПРЯМЫХ И КРИВЫХ УЧАСТКАХ

- 1.13.1 НОРМАЛЬНАЯ ШИРИНА РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕЙ НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ

- Рельсовой колеей называют расстояние между внутренними гранями головок рельсов, измеряемое на уровне 13 мм ниже поверхности катания. В нашей стране ПТЭ устанавливают ширину колеи на прямых участках пути и в кривых радиусом 350 м и более – 1520 мм. Из-за невозможности обеспечить абсолютно точную величину колеи при сборке рельсо-шпальной решетки и неизменяемость ее в эксплуатации установлены допуски колеи на прямых и кривых участках пути в сторону уширения +6 мм и в сторону сужения –4 мм. Следовательно, при ширине рельсовой колеи 1520 мм по норме она может колебаться от 1516 до 1526 мм.

- Рельсовая колея.

- Во избежания заклинивания колесной пары в колее, при котором резко увеличивалось бы сопротивление движению поезда и мог бы произойти чрезмерно быстрый износ рельсов и гребней колес, между гребнями колес и боковыми гранями головок рельсов должен быть зазор δ. Зазор определяется из разности ширины колеи Ѕ и ширины колесной пары К.

- Ширина колесной пары складывается из насадки колес (1440+-3) мм, толщины двух гребней 25-33 мм и утолщения μ по 1 мм на колесо у стальных вагонных колес. Для локомотивов μ=0, отсюда минимальный зазор δ= 1516-(1440+3+2*33+2*1)=5 мм.

- Максимальный зазор δ=1526-(1440-3+2*25+2*0)=39 мм.

- При минимальных зазорах движение происходит более плавно. При больших значениях δ увеличивается качка и виляние экипажей, быстрее расстраивается путь, что увеличивает затраты на его обслуживание. Именно эти положения определили нормальную ширину колеи 1520 мм.

- Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках должен быть в одном уровне. Разрешается на прямых участках пути на всем протяжении содержать одну рельсовую нить на 5 мм выше другой. Это тоже обеспечивает более плавное движение, так как поперечное перемещение колес при вилянии и число боковых ударов, испытываемых рельсами, уменьшаются.

- 1.13.2 УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ НА КРИВЫХ УЧАСТКАХ

- Рельсовая колея в кривых имеет следующие особенности, вызываемые условиями прохождения подвижного состава:

- уширение колеи в кривых радиусом: при радиусе от 349 до 300 м – 1530 мм, при радиусе от 299 м и менее – 1535 мм. Допуски остаются те же. Уширение необходимо для того, чтобы подвижной состав с длинной жесткой базой мог беезпрепятственно проходить по кривым без заклинивания колесных пар. Уширение осуществляется сдвижкой внутренних нитей к центру кривой. Возвышение наружного рельса над внутренним. На кривых участках пути подвижной состав подвергается воздействию центробежной силы, направленной от центра кривой. Если оба рельса в кривых находятся в одном уровне, то при наличии центробежной силы: создается перегруз наружного рельса и его более быстрый износ: появляется боковое давление на наружный рельс, которое может вызвать сдвиг рельса по шпале с опасным уширением колеи, возникает центробежное ускорение, при котором пассажиры испытывают неприятные ощущения.

- уширение колеи в кривых радиусом: при радиусе от 349 до 300 м – 1530 мм, при радиусе от 299 м и менее – 1535 мм. Допуски остаются те же. Уширение необходимо для того, чтобы подвижной состав с длинной жесткой базой мог беезпрепятственно проходить по кривым без заклинивания колесных пар. Уширение осуществляется сдвижкой внутренних нитей к центру кривой.

- Возвышение наружного рельса над внутренним. На кривых участках пути подвижной состав подвергается воздействию центробежной силы, направленной от центра кривой. Если оба рельса в кривых находятся в одном уровне, то при наличии центробежной силы: создается перегруз наружного рельса и его более быстрый износ: появляется боковое давление на наружный рельс, которое может вызвать сдвиг рельса по шпале с опасным уширением колеи, возникает центробежное ускорение, при котором пассажиры испытывают неприятные ощущения.

- Для обеспечения плавного перехода участка к круговой кривой, между ними устраивают переходную кривую. В пределах переходной кривой устраивают отвод возвышения наружного рельса. По внутренней нити кривой укладывают укороченные рельсы. На кривых участках пути радиус и длина наружной рельсовой нити больше, чем внутренней, по принципу концентрических окружностей. Чтобы число рельсов в звеньях обеих нитей было одинаковым и стыки находились в одном створе, наружную нить укладывают рельсами стандартной длины, а во внутреннюю – полностью или частично укороченными. Стандартное укорочение рельсов для 25 метровых плетей 80 и 160 мм. Число укороченных рельсов и порядок их укладки определяют по специальным таблицам. На двухпутных и многопутных линиях на кривых увеличивают расстояние между осями путей. Это вызвано тем, что при движении подвижного состава по кривым на двухпутных и многопутных линиях концы экипажей заносит наружу кривой на величину, а середину экипажей – внутрь кривой на величину, вследствие чего происходит их сближение в плане. Учитывают также и сближение экипажей в вертикальной плоскости, если возвышение наружного рельса внешнего пути больше возвышения наружного рельса внутреннего пути.

- Для обеспечения плавного перехода участка к круговой кривой, между ними устраивают переходную кривую. В пределах переходной кривой устраивают отвод возвышения наружного рельса.

- По внутренней нити кривой укладывают укороченные рельсы. На кривых участках пути радиус и длина наружной рельсовой нити больше, чем внутренней, по принципу концентрических окружностей. Чтобы число рельсов в звеньях обеих нитей было одинаковым и стыки находились в одном створе, наружную нить укладывают рельсами стандартной длины, а во внутреннюю – полностью или частично укороченными. Стандартное укорочение рельсов для 25 метровых плетей 80 и 160 мм. Число укороченных рельсов и порядок их укладки определяют по специальным таблицам.

- На двухпутных и многопутных линиях на кривых увеличивают расстояние между осями путей. Это вызвано тем, что при движении подвижного состава по кривым на двухпутных и многопутных линиях концы экипажей заносит наружу кривой на величину, а середину экипажей – внутрь кривой на величину, вследствие чего происходит их сближение в плане. Учитывают также и сближение экипажей в вертикальной плоскости, если возвышение наружного рельса внешнего пути больше возвышения наружного рельса внутреннего пути.

- УРОК 1.14

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА

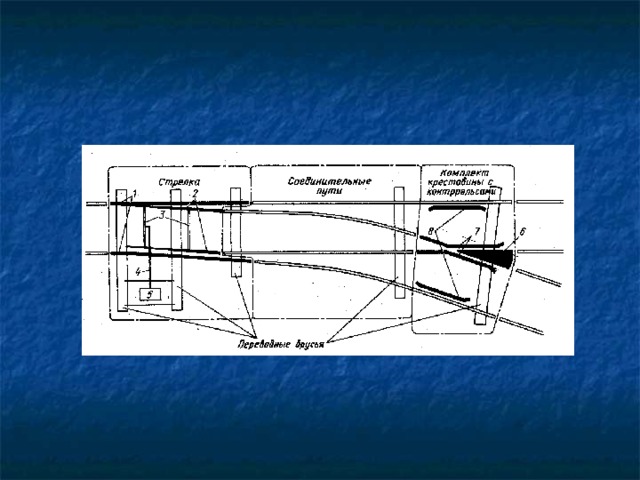

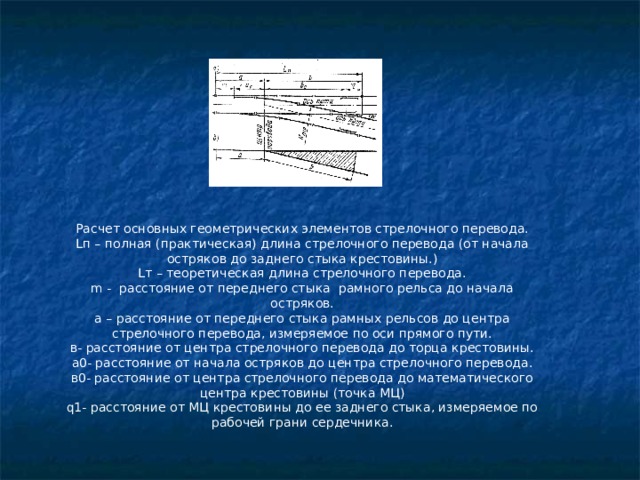

- Стрелочным переводом – называют устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Для соединения путей между собой применяют стрелочные переводы, которые благодаря своей конструкции создают непрерывность рельсовой колеи и позволяют подвижному составу переходить с одного пути на другой. Конструкция стрелочного перевода: Одиночные стрелочные переводы – соединение двух путей в один. Состоит из трех частей: стрелки, соединительных путей, крестовины. Они показаны в макете стрелочного перевода. Основные элементы стрелочного перевода Рамные рельсы - рельсы, к которым прижимаются остряки. При помощи остряков изменяют направление движения подвижного состава и имеют специальный профиль для плавного перекатывания колес подвижного состава с рамного рельса на остряк.

- Стрелочным переводом – называют устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Для соединения путей между собой применяют стрелочные переводы, которые благодаря своей конструкции создают непрерывность рельсовой колеи и позволяют подвижному составу переходить с одного пути на другой. Конструкция стрелочного перевода: Одиночные стрелочные переводы – соединение двух путей в один. Состоит из трех частей: стрелки, соединительных путей, крестовины. Они показаны в макете стрелочного перевода. Основные элементы стрелочного перевода Рамные рельсы - рельсы, к которым прижимаются остряки. При помощи остряков изменяют направление движения подвижного состава и имеют специальный профиль для плавного перекатывания колес подвижного состава с рамного рельса на остряк.

- Стрелочным переводом – называют устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Для соединения путей между собой применяют стрелочные переводы, которые благодаря своей конструкции создают непрерывность рельсовой колеи и позволяют подвижному составу переходить с одного пути на другой. Конструкция стрелочного перевода: Одиночные стрелочные переводы – соединение двух путей в один. Состоит из трех частей: стрелки, соединительных путей, крестовины. Они показаны в макете стрелочного перевода. Основные элементы стрелочного перевода Рамные рельсы - рельсы, к которым прижимаются остряки. При помощи остряков изменяют направление движения подвижного состава и имеют специальный профиль для плавного перекатывания колес подвижного состава с рамного рельса на остряк.

- Стрелочным переводом – называют устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Для соединения путей между собой применяют стрелочные переводы, которые благодаря своей конструкции создают непрерывность рельсовой колеи и позволяют подвижному составу переходить с одного пути на другой. Конструкция стрелочного перевода: Одиночные стрелочные переводы – соединение двух путей в один. Состоит из трех частей: стрелки, соединительных путей, крестовины. Они показаны в макете стрелочного перевода. Основные элементы стрелочного перевода Рамные рельсы - рельсы, к которым прижимаются остряки. При помощи остряков изменяют направление движения подвижного состава и имеют специальный профиль для плавного перекатывания колес подвижного состава с рамного рельса на остряк.

- Стрелочным переводом – называют устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Для соединения путей между собой применяют стрелочные переводы, которые благодаря своей конструкции создают непрерывность рельсовой колеи и позволяют подвижному составу переходить с одного пути на другой. Конструкция стрелочного перевода: Одиночные стрелочные переводы – соединение двух путей в один. Состоит из трех частей: стрелки, соединительных путей, крестовины. Они показаны в макете стрелочного перевода. Основные элементы стрелочного перевода Рамные рельсы - рельсы, к которым прижимаются остряки. При помощи остряков изменяют направление движения подвижного состава и имеют специальный профиль для плавного перекатывания колес подвижного состава с рамного рельса на остряк.

- - Остряки соединяют между собой соединительными тягами, число которых зависит от длины остряков. Они предназначены для изменения направления движения подвижного состава. Изготавливаются из рельсов специального профиля. По очертанию в плане остряки бывают прямолинейные криволинейные. Переводной механизм осуществляет перевод остряков из одного положения в другое с помощью переводных тяг . Существуют следующие виды переводных механизмов ручные электрические . Электрические переводы также закрепляет остряки в нужном положении. Остряки соединены между собой соединительными тягями, число которых зависит от длины остряков. Крестовина - обеспечивает проход гребней колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути с рельсовой нитью другого, состоит из сердечника крестовины и усовиков.Крестовины по конструкции могут быть: - цельнолитыми - сборными с литым сердечником - сборные из рельсов также могут быть: - острыми (обыкновенные) - тупыми (в местах пересечения под тупым углом) - прямоугольными (в местах пересечения под прямым углом) Контррельс - направляет гребни колес в соответствующий желоб крестовины, позволяя пройти вредное пространство, т.е. расстояние от горла крестовины до острия сердечника. Горло крестовины - это узкое пространство между рабочими гранями усовиков в месте их изгиба.

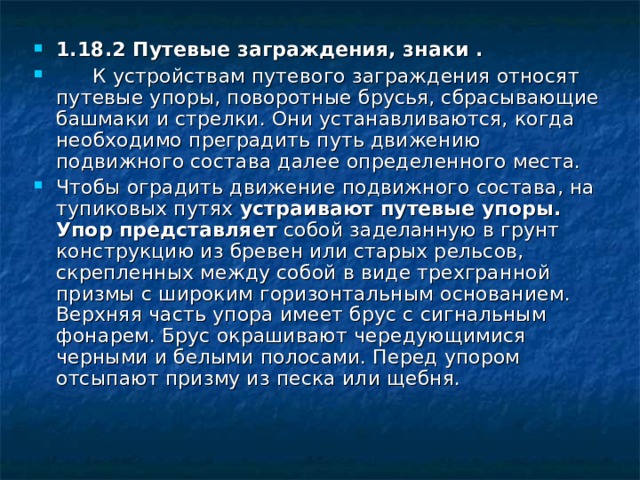

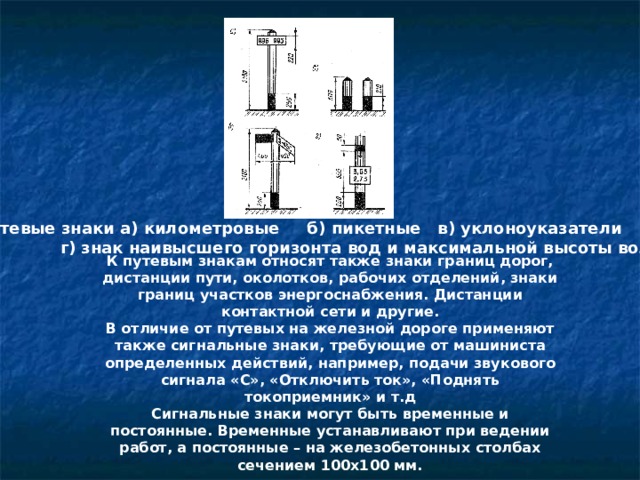

- - Остряки соединяют между собой соединительными тягами, число которых зависит от длины остряков. Они предназначены для изменения направления движения подвижного состава. Изготавливаются из рельсов специального профиля. По очертанию в плане остряки бывают прямолинейные криволинейные. Переводной механизм осуществляет перевод остряков из одного положения в другое с помощью переводных тяг . Существуют следующие виды переводных механизмов ручные электрические . Электрические переводы также закрепляет остряки в нужном положении. Остряки соединены между собой соединительными тягями, число которых зависит от длины остряков. Крестовина - обеспечивает проход гребней колес подвижного состава в местах пересечения рельсовой нити одного пути с рельсовой нитью другого, состоит из сердечника крестовины и усовиков.Крестовины по конструкции могут быть: - цельнолитыми - сборными с литым сердечником - сборные из рельсов также могут быть: - острыми (обыкновенные) - тупыми (в местах пересечения под тупым углом) - прямоугольными (в местах пересечения под прямым углом) Контррельс - направляет гребни колес в соответствующий желоб крестовины, позволяя пройти вредное пространство, т.е. расстояние от горла крестовины до острия сердечника. Горло крестовины - это узкое пространство между рабочими гранями усовиков в месте их изгиба.