ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Структура музыкальности

Тема1. Понятие «музыкальные способности». Структура музыкальности детей дошкольного возраста и особенности её развития.

Проблемой музыкальности ученые начали заниматься в конце 19 века. Точки зрения на сущность этого феномена были прямо противоположные. Немецкий психолог Г. Ревеш определил музыкальность как единое сущное качество человека, как способность наслаждаться музыкой, понимать еѐ. Американский психолог К. Сишор выделяет в музыкальности 25 талантов. Хотя основными считал чувство высоты, чувство длительности, и чувство интенсивности звука. (К.Сишор является автором первых тестов музыкальности). Принципиально новым этапом в рассмотрении музыкальности сталоисследование советского психолога Бориса Михайловича Теплова («Психология музыкальных способностей» 1947 г.)

В его определении музыкальность выводиться из категории «музыкальная

одаренность». Это комплекс музыкальных способностей, необходимых для

успешной музыкальной деятельности, в отличии от всякой другой деятельности и при этом необходим для любого из видов музыкальной деятельности. воображение, сила воли и др. способности к пению, движению

ТРИ ОСНОВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

музыкально —ритмическое чувство это способность эмоционально различать и воспроизводить музыкальный ритм

ладовое чувство это способность воспринимать ладовую сторону музыки, слышать характер музыки, узнавать музыку и т.д.это перцептивный и эмоциональный компонент музыкального слуха музыкально слуховые представления это способность воспроизводить звуковысотное движение

музыки. Это репродуктивный(воспроизводящий)компонент музыкального слуха.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ

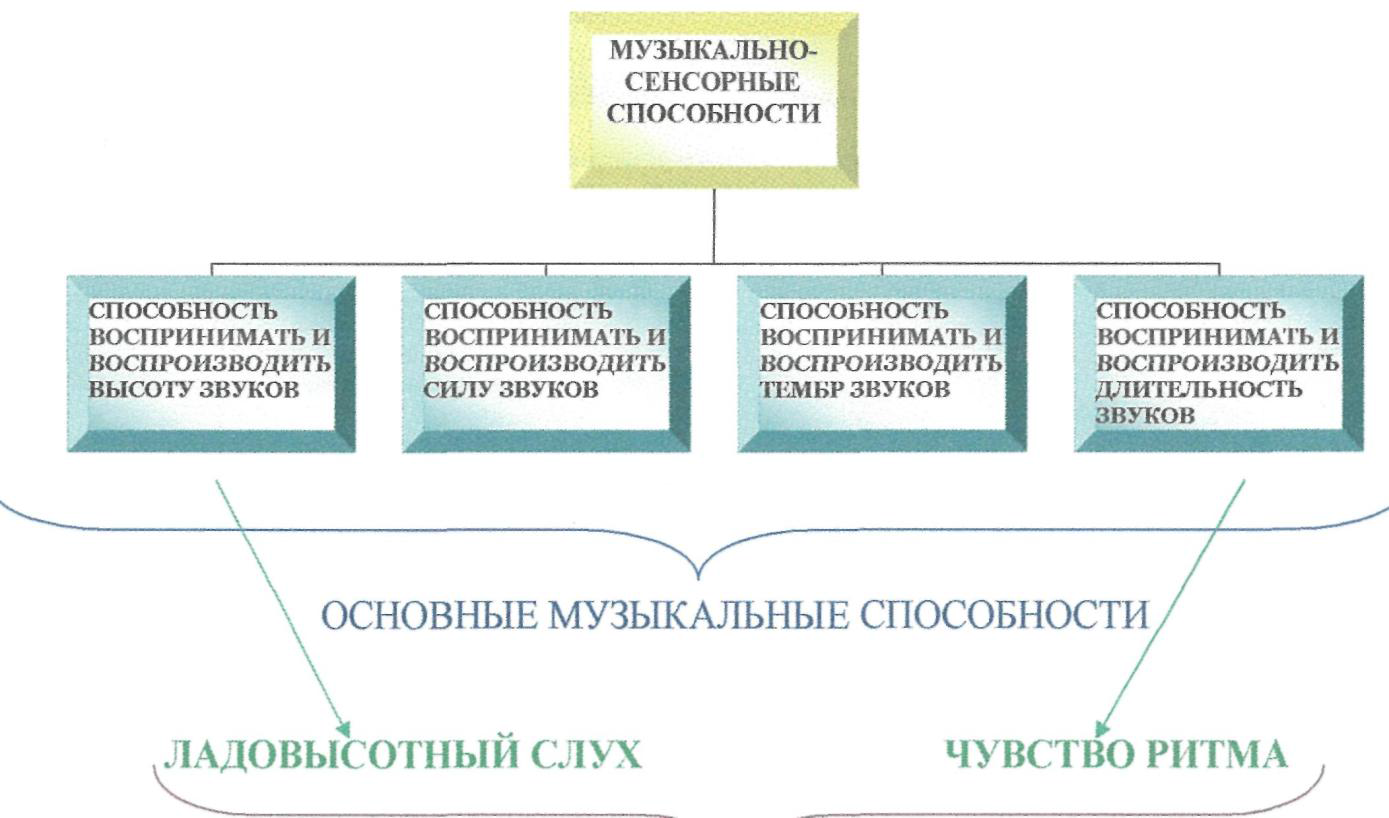

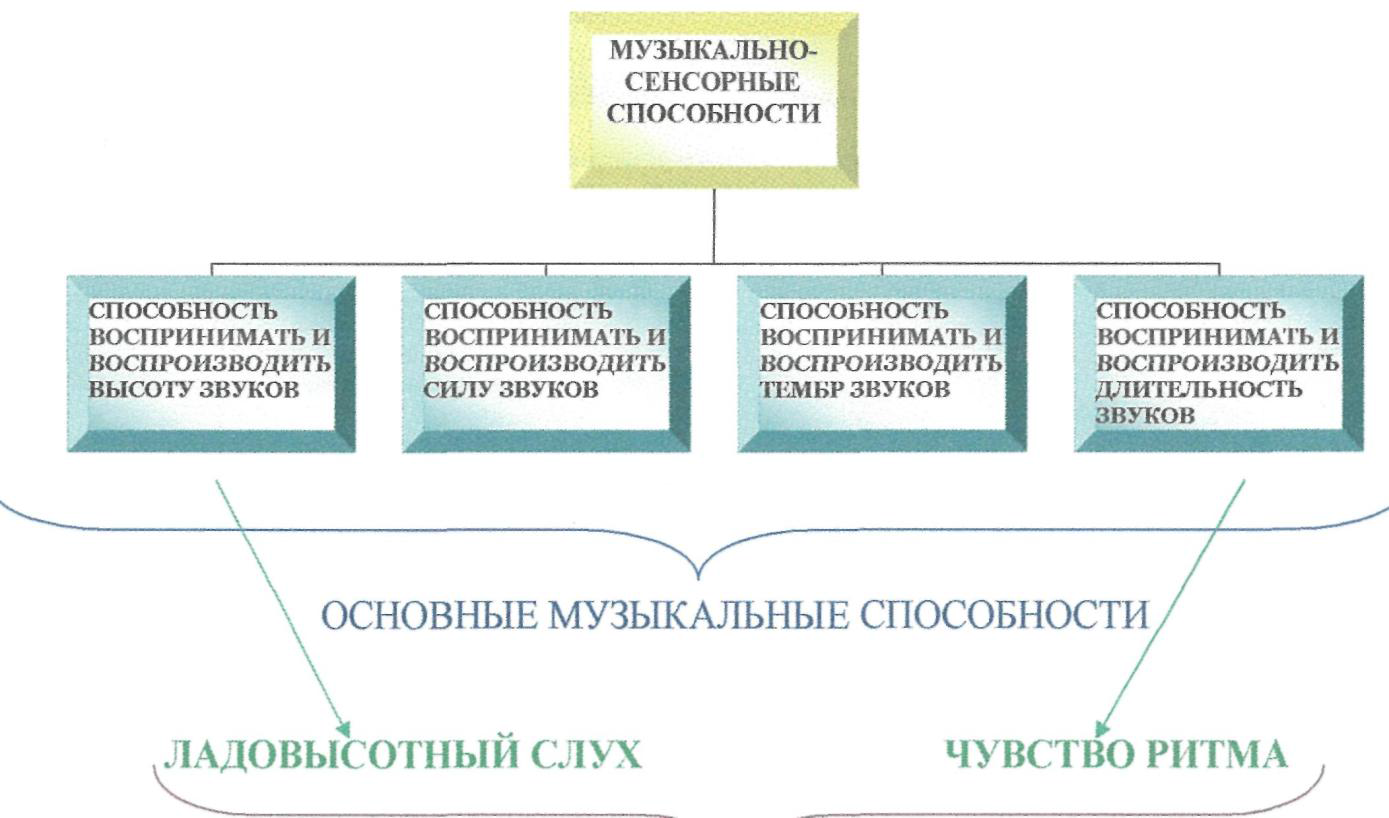

С педагогической точки зрения очень важны идеи Теплова о неравномерности развития способностей одного человека, о компенсации одних способностей другими, о развитии музыкальных способностей в деятельности. Доктором педагогических наук Натальей Алексеевной Ветлугиной глубоко изучена музыкальность дошкольника («Музыкальное развитие ребенка», 1968г.). Опираясь на исследования Б.М. Теплова, она определила музыкальность как совокупность

Музыкальная одаренность

качеств необходимых ребѐнку для успешной музыкальной деятельности. В структуре музыкальности она выделяла музыкально-сенсорные способности (их 4),на базе которых формируются основные музыкальные способности – ладо высотных слух и чувство ритма. Кроме этого, Ветлугина выделила способности к различным видам детской музыкальной деятельности:- в восприятии музыки - это способность к целостному и дифференцированному восприятию музыки;

- в пении - это чистое интонирование, четкая дикция;

- в музыкально - ритмических движениях - слитность движения с музыкой,

пластичность, изящность движений;

- в игре на детских музыкальных инструментах - развитость мелкой

моторики рук, скоординированность движений рук.

К 80 годам в работах разных исследователей появилась тенденция к интеллектуализации музыкальности. Эта тенденция отражена в исследованиях музыкальности дошкольников доктором психологических наук Кирой Владимировной Тарасовой («Онтогенез музыкальных способностей», 1988г.). Она определила музыкальность как комплекс общих и частичных способностей, ответственных за формирование музыкального образа. В группе общих музыкальных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью ею выделена группа познавательных музыкальных способностей, включающих как сенсорные способности (чувство ритма и музыкальный слух: мелодический, динамический, тембровый), так и интеллектуальные (репродуктивное и продуктивное музыкальное мышление, музыкальное воображение). Отдельно от интеллектуальных способностей рассматривается музыкальная память.

Музыкальные способности формируются в деятельности.

Следовательно, в музыкальном воспитании необходимо включать всех детей в разнообразную музыкальную деятельность с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

4.Особенности развития музыкальности дошкольников.

Диагностика музыкальных способностей и контроль за их развитием в дошкольном возрасте. С целью контроля за развитием музыкальных способностей дошкольников, планирования наиболее эффективных путей коррекции их развития у каждого воспитанника необходимо не менее 2-ух раз в году проводить диагностику развития музыкальных способностей. Отнесение ребенка к конкретному уровню развития способностей (В – высокий, Д – достаточный, Ссредний, Н - низкий) позволяет наглядно наблюдать динамику изменений

Классификации музыкально-дидактических игр

Основная цель музыкально-дидактических игр – формирование у детей музыкальных способностей, помощь в доступной игровой форме разобраться в звуках по высоте, развитие у них тембрового и динамического чувства, побуждение к самостоятельному применению знаний.

Дидактическая игра может рассматриваться как метод обучения, форма обучения, средство музыкального образования и развития ребёнка.

Музыкально-дидактическая игра всегда требует значительной слуховой сосредоточенности, которая и приводит к совершенствованию процесса развития слухового восприятия. Следовательно, в ходе игры ребенок во время должен вслушиваться в смену звучания и реагировать на это движением или действием, а не автоматически выполнять задание. То есть музыкально-дидактическая игра не должна включать этап выработки навыка, иначе она не достигает своей цели.

Существуют различные классификации игр. Н.А. Ветлугина, например, предложила классификацию дидактических игр, охарактеризовала их структуру и содержание, определила музыкально-дидактический материал и сформировала требования к эстетическому оформлению наглядных пособий. Н.А. Ветлугина разделяет игры для развития музыкально-сенсорных способностей на настольные, подвижные, хороводные. За основание этой классификации взято различение игровых действий детей. В дальнейшем эту работу продолжили А.Н. Зимина, Э.П. Костина.

Э.П. Костиной разработаны настольные музыкально-дидактические игры для развития музыкально-сенсорных способностей.

А.Н. Зимина в зависимости от дидактической задачи и развертывания игровых действий музыкально-дидактические игры подразделяет на три вида:

Спокойное музицирование.

Игры типа подвижных, где элемент соревнования в увертливости, ловкости отодвинут по времени от момента выполнения музыкальных заданий.

Игры, построенные по типу хороводных.

В играх первого вида предусматривается статичное поведение детей, разделенных на подгруппы. Соревновательный элемент заключается в умении быстрее и точнее определить на слух музыкальное произведение.

Эти игры часто проводятся с пособиями. За лучшее выполнение задания подгруппа детей или ребенок, если игра проводится с 2-3 детьми, награждается фишкой, флажком. В процессе игры дети выполняют ее правила, показывая ту или иную картину, поднимая в соответствии со звучанием произведения флажки разных цветов и т.д.

Второй вид дидактических игр характеризует динамику действий. Игра похожа на подвижную. Дети, разделенные на подгруппы, вслушиваясь в звучание музыки, реагируют на него движениями. Звучат громкие звуки - в пространстве групповой комнаты двигается одна подгруппа детей, тихие - другая, а первая останавливается. После неоднократной смены звучания наступает завершающий момент игры - физкультурное соревнование: одна подгруппа детей догоняет другую или каждая собирается у заранее обозначенного места и т.д. В дидактических играх третьего вида двигательная активность детей ограничена. Между собой соревнуются 2 или 3 круга детей или коллектив (круг) и солист. Например, на высокие звуки идут дети первого круга, на звуки среднего регистра - второго, а на звучание низкого регистра реагируют дети третьего круга. Победителями становятся дети того круга, которые точнее реагировали на смену звучания. Победители поощряются исполнением их желания.

Например, в игре первого вида дети учатся различать тембр барабана, погремушки, дудочки. Педагог делит их на 3 подгруппы. Первая подгруппа при звучании барабана должна имитировать руками игру на барабане, вторая при звучании погремушки - помахивать кистями рук, третья при звучании дудочки- имитировать игру на дудочке. Последовательность звучания инструментов педагог варьирует по своему усмотрению, отмечая при этом для себя ту подгруппу детей, которая выказывала более точную реакцию. В конце игры педагог подводит итог, т.е. отмечает победителей. А того, чтобы вызвать у детей интерес в игре и желание участвовать в ней, после подведения итога победившие награждаются - по их желанию исполняется песня, произведение для слушания, проводится музыкальная игра, читается стихотворение и т.д. Если играют не подгруппой, а два - три ребенка, то в виде поощрения можно предложить победителю роль ведущего игры.

Методика проведения музыкально-дидактических игр третьего вида (типа хороводных) аналогична. Методика проведения второго вида отличается тем, что наградой является не исполнение желания победителей (их невозможно выявить из всей массы играющих детей, если, конечно, игра не проводится с двумя - тремя детьми в пространстве групповой комнаты), а соревнование в ловкости, увертливости, первенстве в построении.

С детьми средней группы последовательно проводится все виды игр, включая музыкально-дидактические упражнения, задания и самостоятельные действия с музыкально-дидактическим игровым материалом (музыкальными часами, музыкальным ящиком, музыкальной тетрадью, не озвученными инструментами и др.). Наличие определенного музыкального опыта позволяет им быть достаточно активными в практической деятельности, самостоятельно использовать умения, полученные на занятиях и в повседневной жизни.

Как показывает практика, игры типа «спокойное музицирование» обычно проходят успешно. Соревнуясь в умении вслушиваться в музыку, ошибаются лишь дети, долго не посещавшие сад по болезни и вновь поступившие.

Игры типа подвижных примерно до середины срока пребывания детей в группе вызывают у некоторых из них затруднения: они начинают движения только после своих товарищей, не выдерживают длительных остановок - убегают на места, не могут сориентироваться при построениях в конце игры. С этими детьми проводятся дополнительные занятия индивидуально или небольшими подгруппами. Например, педагог говорит: «Когда я буду громко играть плясовую мелодию, плясать будет Коля, а когда тихо - Наташа». Игры типа хороводных затруднений у детей обычно не вызывают, за исключением игр на различение силы звука. Например, «Тише - громче запоем» - по правилам которой ребенок должен найти спрятанный предмет, ориентируясь на динамику (громче - тише) звучания песни или инструментального музыкального произведения, исполняемого педагогом. Многим одновременная ориентировка в пространстве и в динамике звучания оказывается непосильной в силу особенностей нервной системы, характера, степени развитости музыкального слуха. В коллективных действиях такие дети действуют увереннее, в индивидуальных - скованнее.

В средней группе следует создавать среду для самостоятельного проведения детьми музыкально-дидактических упражнений - предлагать настольно-печатный, игровой музыкально-дидактический материал: музыкальные шкатулки, музыкальное лото, «нотные тетради», музыкальные часы, домино, наборы картинок с изображением музыкальных инструментов, пособия «Спой песенку», «Помоги Снегурочке пройти на елку», не озвученные проигрыватели и пианино, на которых дети «играют», используя «нотные тетради».

Музыкально-дидактические игры всех трех видов проводятся в повседневной жизни детского сада, на прогулках в теплое время года, на комплексных музыкальных занятиях, в часы, отведенные для игровой деятельности. Группы необходимо оснащать пособиями, инструментами и игрушками, рекомендованными программой воспитания, лабораториями эстетического и дошкольного воспитания АПН. Кроме того, воспитателям следует самим делать пособия для дидактических игр, разрабатывать их содержание.

Необходимо отметить, что музыкальные произведения, на основе которых разворачиваются игровые действия, должны воспринимать детьми целостно, и в то же время, им следует выделять те или иные средства музыкальной выразительности, в зависимости от правил игры. Педагоги используют для таких игр народные мелодии, фрагменты авторских произведений, сами сочиняют несложные пьесы. Музыкально-дидактические игры могут также проводиться и без использования фортепиано - под пение, звуки различных музыкальных инструментов: погремушки, бубна, барабана, дудочки и т.д.

Музыкально-дидактическим материалом игр являются:

- песни, инструментальные произведения;

- набор музыкальных инструментов;

- наборы музыкальных игрушек.

Поскольку одной из основных задач музыкального воспитания детей является развитие музыкальных способностей, Радынова О.П. классифицирует музыкальные игры именно по этому основанию - их возможностям в развитии каждой из трех основных музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма. При этом развитие музыкально-сенсорных способностей (прежде всего различение звуков по высоте и длительности) играет важную роль.

В основу классификации игр Комиссаровой Л.Н. положены задачи формирования восприятия четырех важных свойств музыкальных звуков (высота, ритмические отношения, тембровая окраска и динамические оттенки). В связи с этим даны четыре вида игр:

1. Игры, развивающие у детей звуковысотный слух.

2. Игры, развивающие ритмическое чувство.

3. Игры, развивающие тембровый слух.

4. Игры, развивающие динамический слух.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста учитывались не только при обосновании дидактических задач, но и при отборе различных типов настольных игр. Так, для детей средней группы игры разработаны по типу разрезных картинок: детям раздаются большие карты с разными рисунками, соответствующими содержанию игры, затем по ходу игры ребенок, правильно узнавший звук, получает одну четверть такой же карты и кладет ее на соответствующую часть своей большой карты.

Новикова Г.П. проводит такую классификацию музыкально-дидактических игр:

1. Игры с игрушками;

2. Игры с картинками;

3. Игры хороводные;

4. Игры подвижные.

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» приводится репертуар музыкально-дидактических заданий, упражнений и игр по всем возрастным группам.

Таким образом, музыкально-дидактические игры сочетают в себе многие условия, которые особо благоприятствуют сенсорному развитию детей. Их содержание, структура, игровые действия и правила направлены на то, чтобы помочь систематическому и планомерному развитию высотного и ритмического, динамического и тембрового слуха. Игры просты и доступны; они позволяют детям самостоятельно упражняться в усвоении способов сенсорных действий. В основу их классификации положены задачи формирования умений различать, сопоставлять названные свойства музыкальных звуков.