Обществознание, 10 класс

Урок № 65

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Д.З.: § 29, ?? (с.327), задания (с.327-328)

Повторить § 25-29, понятия

© ред. А.И. Колмаков

ЦЕЛИ УРОКА

- содействовать пониманию учащимися сущности и особенности правосознания;

- добиться осознания и обязательности выполнения правовых норм;

- пробудить чувство правовой ответственности, продолжить правовое воспитание.

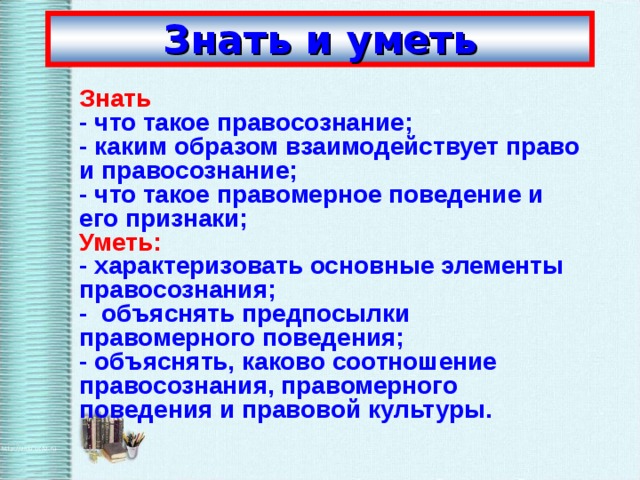

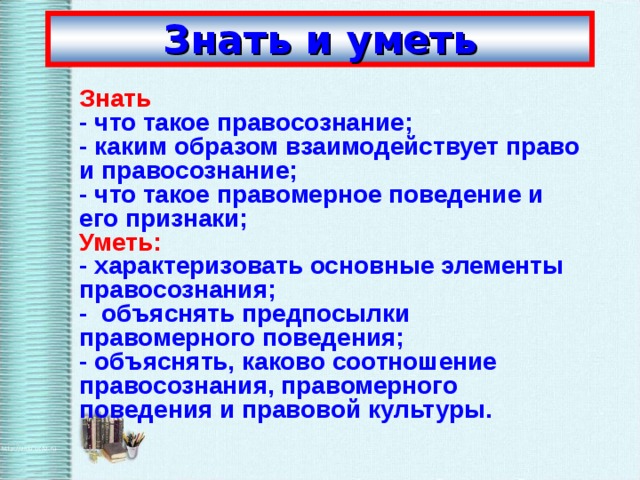

Знать и уметь

Знать

- что такое правосознание;

- каким образом взаимодействует право и правосознание;

- что такое правомерное поведение и его признаки;

Уметь:

- характеризовать основные элементы правосознания;

- объяснять предпосылки

правомерного поведения;

- объяснять, каково соотношение правосознания, правомерного поведения и правовой культуры.

Понятия, термины

- правовое сознание;

- правовая культура;

- правовая культура личности;

- правовая культура общества.

Изучение нового материала

- Предпосылки правомерного поведения.

- Правосознание.

- Правовая культура.

Актуализация проблемы

- Что заставляет человека действовать в соответствии с нормами права?

- Какие правовые знания нам нужны?

- Кого можно назвать правокультурным человеком?

Правосознание

- совокупность идей, представлений,

чувств, выражающих отношение людей

действующему или желаемому праву.

Правовые

установки

Знание

права

Правовая

психология

Правовая

идеология

Знание права

- знание норм Конституции РФ;

- знание содержания наиболее важных

федеральных законов;

- понимание сущности правовых учений и доктрин;

- ориентирование в иерархии нормативно-

правовых актов;

- наблюдение посредствам СМИ за деятельностью

законодательных органов и др.

Наличие

юридической

подготовки

Жизненный

опыт

Место

работы

Уровень

образования

интересы

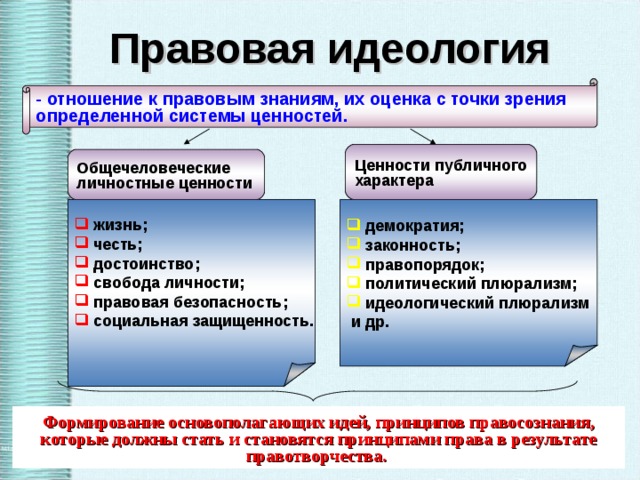

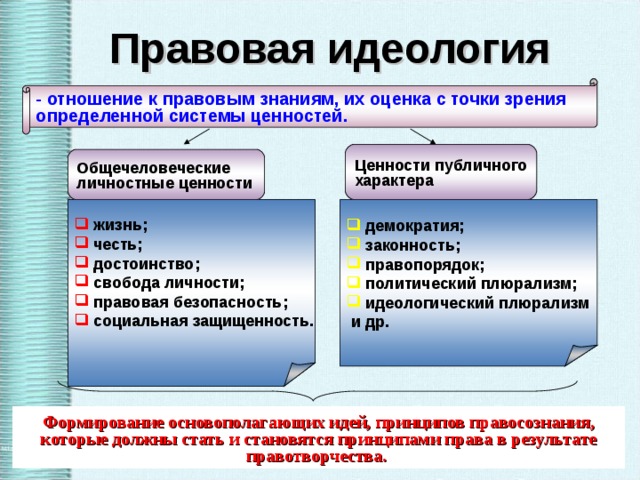

Правовая идеология

- отношение к правовым знаниям, их оценка с точки зрения

определенной системы ценностей.

Ценности публичного

характера

Общечеловеческие

личностные ценности

- демократия;

- законность;

- правопорядок;

- политический плюрализм;

- идеологический плюрализм

- жизнь;

- честь;

- достоинство;

- свобода личности;

- правовая безопасность;

- социальная защищенность.

и др.

Формирование основополагающих идей, принципов правосознания, которые должны стать и становятся принципами права в результате правотворчества.

Правовая психология

Чувства, эмоции, в которых выражается отношение

к праву и законам.

Оценки права

Правовые идеи

Правовые установки

-определенное психологическое состояние человека,

сформированное условиями его жизни, воспитанием,

в том числе правовым, основанное на принятии

ценностей, закрепленных правом. Психологическая

готовность личности к соблюдения норм права.

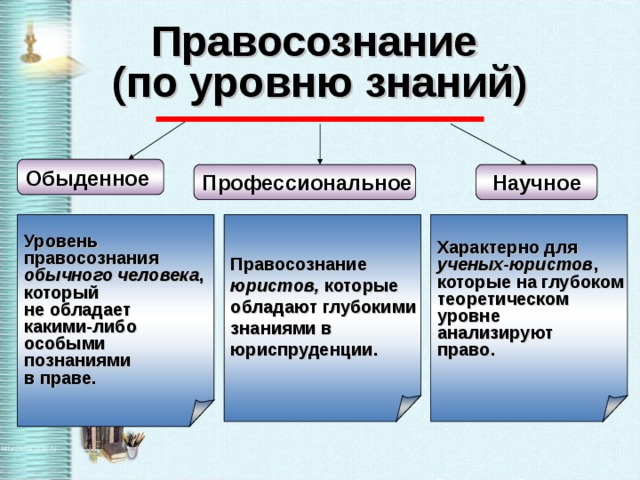

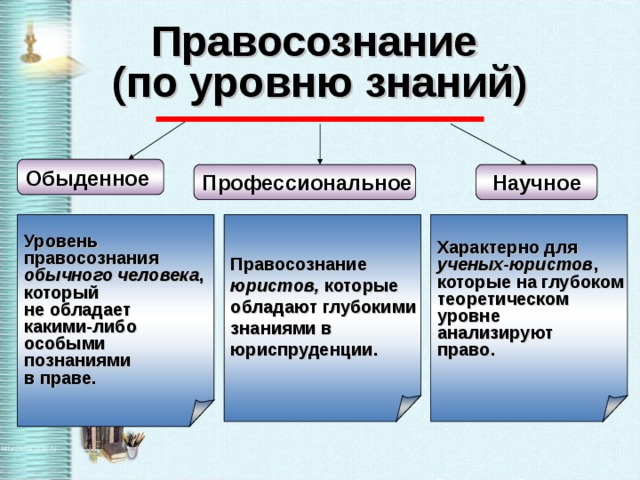

Правосознание (по уровню знаний)

Обыденное

Научное

Профессиональное

Характерно для

ученых-юристов ,

которые на глубоком

теоретическом

уровне

анализируют

право.

Правосознание

юристов, которые

обладают глубокими

знаниями в

юриспруденции.

Уровень

правосознания

обычного человека ,

который

не обладает

какими-либо

особыми

познаниями

в праве.

Правосознание (по числу)

Общественное

Групповое

Индивидуальное

Формируется

в обществе .

Формируется в

отдельных

социальных группах .

Формируется у

конкретного

индивида .

Право

Правосознание

- правосознание влияет на правотворчество, а

правотворчество влияет на содержание норм;

- правосознание учитывается в ходе

правоприменения;

- уровень правосознания общества способствует

соблюдению и исполнению права;

- право формирует правосознание каждого,

способствуя внедрению в сознание правовых идей.

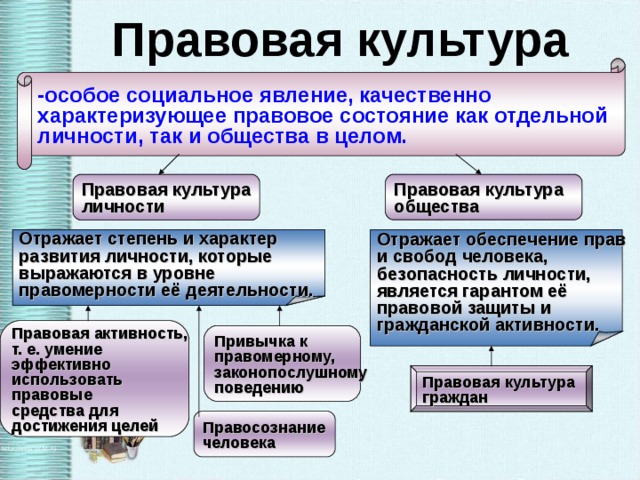

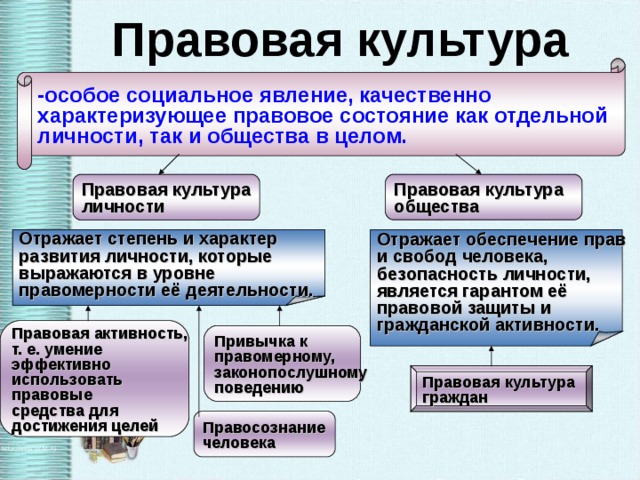

Правовая культура

-особое социальное явление, качественно

характеризующее правовое состояние как отдельной

личности, так и общества в целом.

Правовая культура

общества

Правовая культура

личности

Отражает обеспечение прав

и свобод человека,

безопасность личности,

является гарантом её

правовой защиты и

гражданской активности.

Отражает степень и характер

развития личности, которые

выражаются в уровне

правомерности её деятельности.

Правовая активность,

т. е. умение

эффективно

использовать

правовые

средства для

достижения целей

Привычка к

правомерному,

законопослушному

поведению

Правовая культура

граждан

Правосознание

человека

Функции правовой культуры

Нормативно-

ценностная

Регулятивная

Познавательная

Теоретическое

осознание

и обоснование

необходимых

мероприятий по

формированию

правового государства,

организация их

проведения.

Обеспечение

устойчивого,

слаженного и

эффективного

функционирования

всех элементов

правовой системы и

общества в целом.

Оценочное отношение

личности к цели и

результатам правовой

деятельности,

изучение этого

отношения.

Коммуникативная

Прогностическая

Регулирование

общения граждан

в правовой сфере .

Анализ тенденций,

характерных для

правовой системы

общества.

Черты современной правовой культуры

- определяющее значение прав и свобод человека и гражданина

в правовой организации общества;

- утверждение в массовом правосознании чувства уважения

к закону и правопорядку;

- правовая активность граждан в осуществлении своих прав;

- активная законотворческая, правозащитная и

правоприменительная деятельность всех звеньев государства.

Правовой нигилизм

(от лат. Nihil – ничто, ничего) – полное отрицание всего

общепризнанного: идеалов, авторитетов, ценностей.

- недооценка или отрицательная оценка роли права;

- неуважение к праву;

- пренебрежение к праву.

Государственный

Личностный

Правонарушения

Правовое воспитание

Юридическая

практика

Правовое

просвещение

Самовоспитание

Личный опыт,

самообразование,

собственный

анализ правовых

явлений.

Передача

юридической

информации , знаний

посредством участия

граждан в

правоприменительной

деятельности.

Распространение

идей и правовых

требований среди

населения

телевидением,

радио, создание

компьютерных баз

данных.

Предотвращение правового нигилизма

Правомерное поведение

Поведение, соответствующее правовым

нормам, не нарушающее их.

Ограничено

установленными

правовыми

нормами.

Полезно для

общества, не

противоречит

его интересам

и целям.

Осуществляется

на добровольном

и осознанном

основании.

Распространено

среди

большинства

населения.

Необходимое

(желательное)

поведение

Социально

допустимое

правомерное

поведение

Дееспособные

лица

Недееспособные

и невменяемые

Частичная

дееспособность

(с 14 до 18 лет)

Полная

дееспособность

(18 лет)

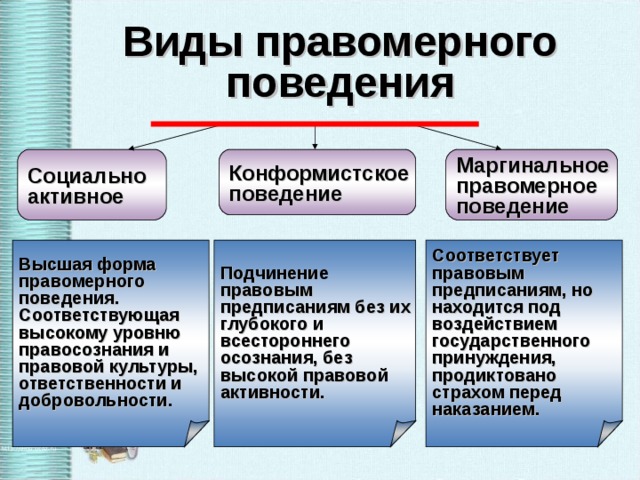

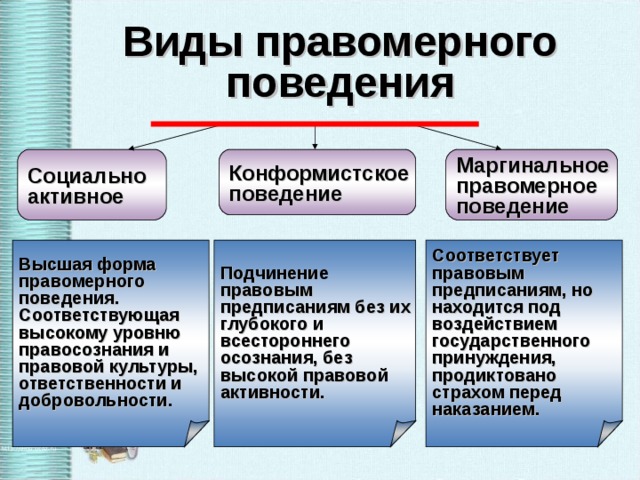

Виды правомерного поведения

Маргинальное

правомерное

поведение

Социально

активное

Конформистское

поведение

Соответствует

правовым

предписаниям, но

находится под

воздействием

государственного

принуждения,

продиктовано

страхом перед

наказанием.

Подчинение

правовым

предписаниям без их

глубокого и

всестороннего

осознания, без

высокой правовой

активности.

Высшая форма

правомерного

поведения.

Соответствующая

высокому уровню

правосознания и

правовой культуры,

ответственности и

добровольности.

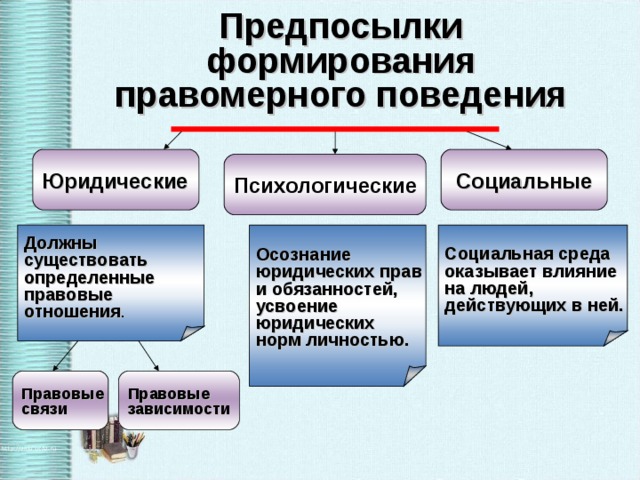

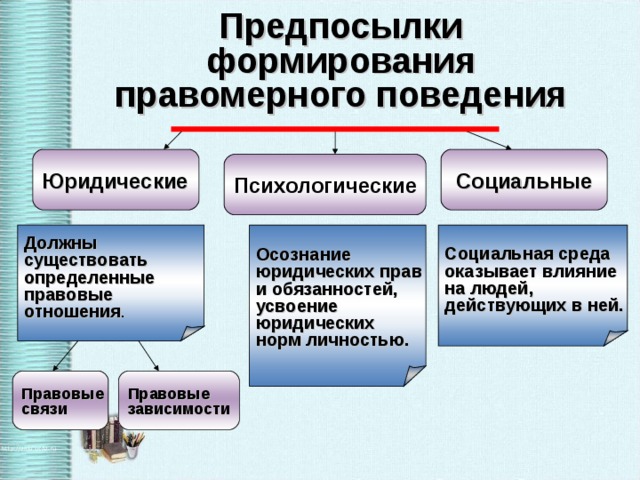

Предпосылки формирования правомерного поведения

Социальные

Юридические

Психологические

Социальная среда

оказывает влияние

на людей,

действующих в ней.

Осознание

юридических прав

и обязанностей,

усвоение

юридических

норм личностью.

Должны

существовать

определенные

правовые

отношения .

Правовые

зависимости

Правовые

связи

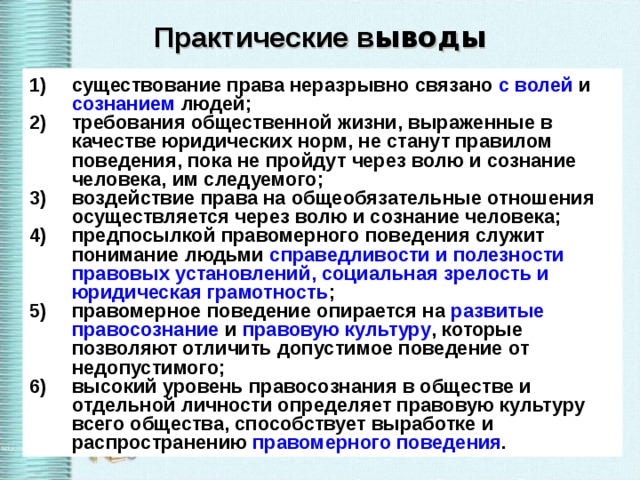

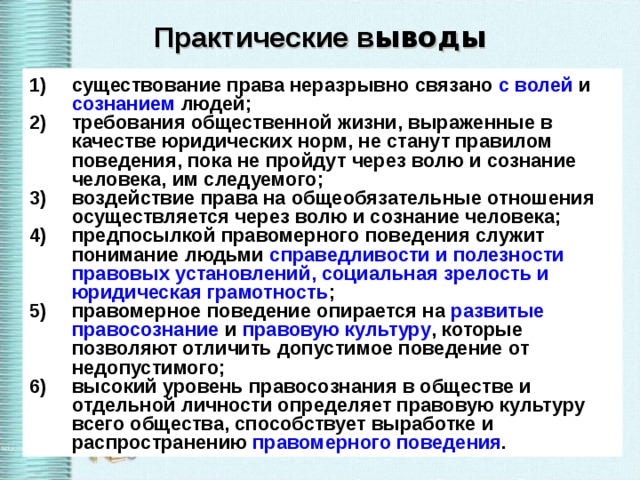

Практические в ыводы

- существование права неразрывно связано с волей и сознанием людей;

- требования общественной жизни, выраженные в качестве юридических норм, не станут правилом поведения, пока не пройдут через волю и сознание человека, им следуемого;

- воздействие права на общеобязательные отношения осуществляется через волю и сознание человека;

- предпосылкой правомерного поведения служит понимание людьми справедливости и полезности правовых установлений, социальная зрелость и юридическая грамотность ;

- правомерное поведение опирается на развитые правосознание и правовую культуру , которые позволяют отличить допустимое поведение от недопустимого;

- высокий уровень правосознания в обществе и отдельной личности определяет правовую культуру всего общества, способствует выработке и распространению правомерного поведения .

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

рефлексия

- Что узнали?

- Каким способом?

- Чему научились?

- Какие испытывали трудности?

- Интересно ли было на уроке?

ИСТОЧНИКИ

- Баранов П. А. Обществознание: полный справочник. - М. 2011.

- Боголюбов Л. Н. Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – М.: 2006.

- Махоткин А. В. Обществознание в схемах и таблицах. – М.: 2011.

- Терентьева Г. Г. Краткий словарь обществоведческих терминов. – Чебоксары: 2008.