Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Лицей № 9» АГО

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ»

(часть 2)

Автор: Новикова Л.В.

учитель-логопед

1 квалификационная категория

Асбестовский городской округ,

2016 г.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ (часть 2)

Оптическая дисграфия

Это дисграфия, связанная с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа, синтеза, пространственных представлений, проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Чаще всего при оптической дисграфии заменяются графически сходные рукописные буквы.

Выделяют литеральную форму оптической дисграфии, при которой наблюдается нарушение узнавания и воспроизведения даже изолированных букв. При вербальной форме оптической дисграфии изолированные буквы воспроизводятся правильно, но при написании слова наблюдаются искажения, замены букв оптического характера. К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также при органических поражениях мозга.

Приемы для профилактики и устранения оптической дисграфии

(развитие зрительно-пространственных представлений при смешивании букв)

складывание букв из составляющих их элементов;

«переделка» одной буквы в другую (например, «И» в «Ш», «Ц»; «В» в «Д»; «П» в «Т» и т.д.);

вылепливание смешиваемых букв из пластилина;

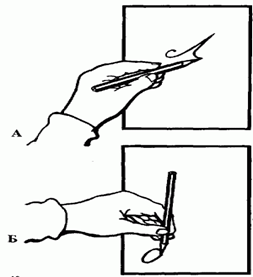

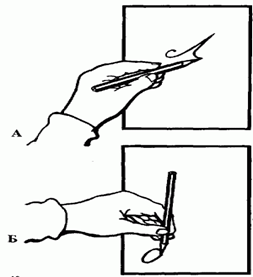

письмо смешиваемых букв в воздухе;

вырезание букв из картона или бумаги;

обводка контуров букв;

узнавание букв, по-разному расположенных в пространстве («перевёрнутых», «положенных на бок» и пр.);

узнавание букв, наложенных друг на друга;

узнавание букв, написанных разными шрифтами (печатные, рукописные, заглавные, строчные, стилизованные);

узнавание букв по их верхней или нижней половине («домысливание»);

письмо смешиваемых или неправильно изображаемых ребёнком букв под диктовку (на заключительных этапах работы).

Группы замены букв

Буквы, заменяемые детьми по оптическому и кинетическому сходству, можно разделить на следующие группы:

1. Буквы, отличающиеся друг от друга по количеству элементов или по наличию (отсутствию) дополнительного элемента: о-а, ш-щ, и-ш, л-м, и-ц, п-т, х-ж.

2. Буквы, отличающиеся по направлению элементов: в-д, У-Ч, Е-З, Э-С, Э-О.

3. Буквы, отличающиеся на письме одним из элементов: и-у, б-д, л-я, а-д, Г-Р, Н-К.

Направления работы

При оптической дисграфии работа ведётся в следующих направлениях:

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного и буквенного гнозиса).

2. Уточнение и расширение объема зрительной памяти.

3. Формирование пространственного восприятия и представлений.

4. Развитие зрительного анализа и синтеза.

5. Формирование речевых обозначений зрительно-пространственных отношений.

6. Дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах.

Пространственные представления у школьников с нарушениями письменной речи

Пространственные представления - это представления о пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях, величине, форме, относительном расположении объектов. Практика логопедической помощи учащимся с нарушениями письменной речи показывает, что у части из них возникают следующие проблемы:

сложности в определении правых и левых частей предметов, объектов;

трудности понимания схемы собственного тела и тела стоящего напротив человека;

неспособность, верно оценить пространственное расположение объектов;

затруднения в понимании последовательности предметных и числовых рядов;

трудности графического обозначения направлений (лево-право, верх-низ, по диагонали и пр.)

В успешности изучения чтения и письма уровень сформированности пространственных представлений занимает очень важное место:

графически-пространственный образ буквы, который является основой овладения навыками письма и чтения (например, правильное написание и узнавание прописных букв «Б» и «Д», которые отличаются только положением крючочка, - вверх или вниз; «Ш и «И» (сколько крючочков - два или три); правильное, незеркальное написание (буквы Э, З, С);

для полноценного овладения письмом ребенку необходимо взаимно трансформировать пространственную последовательность графических знаков и временную последовательность звуковых комплексов (правильное воспроизведение последовательности написания или прочтения букв в слове);

пространственная конструкция фразы при восприятии читаемого текста «Я позавтракал после того, как прочел газету. Что я сделал раньше?»

Методическим инструментарием для оценки пространственных представлений ребенка являются общеизвестные психологические методики, как «Кубики Кооса», «разрезные картинки», «Диагностический комплект исследования особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста», нейропсихологические пробы и тесты. Практически каждая психологическая методика может дать определенную информацию о сформированности того или иного уровня пространственных представлений.