Армяне

в

Крыму

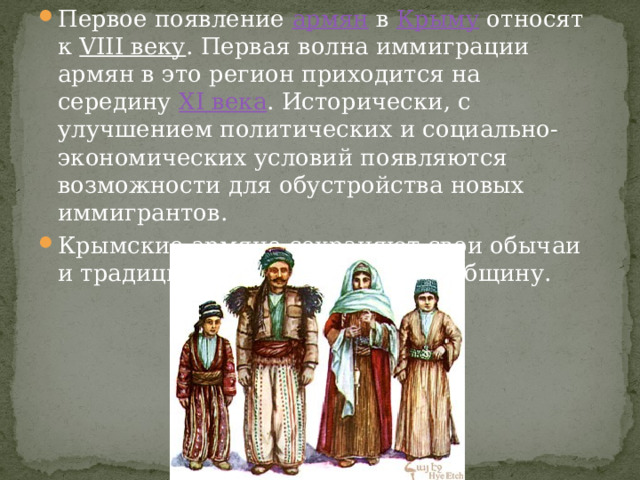

- Первое появление армян в Крыму относят к VIII веку . Первая волна иммиграции армян в это регион приходится на середину XI века . Исторически, с улучшением политических и социально-экономических условий появляются возможности для обустройства новых иммигрантов.

- Крымские армяне сохраняют свои обычаи и традиции и создали большую общину.

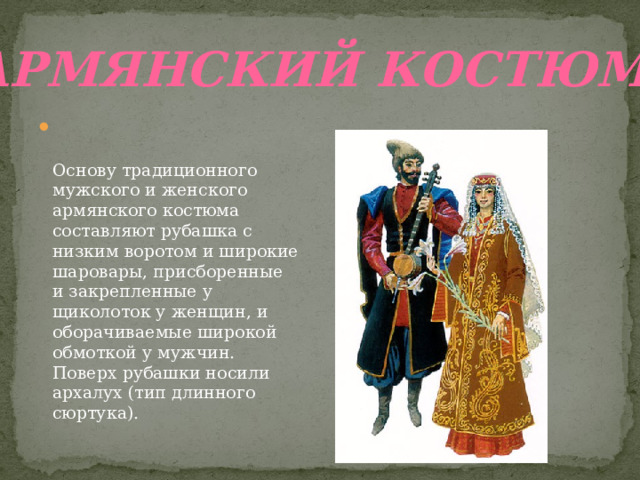

Армянский костюм

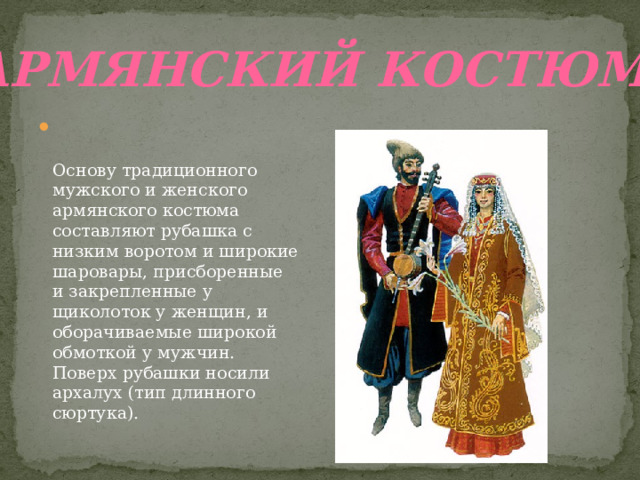

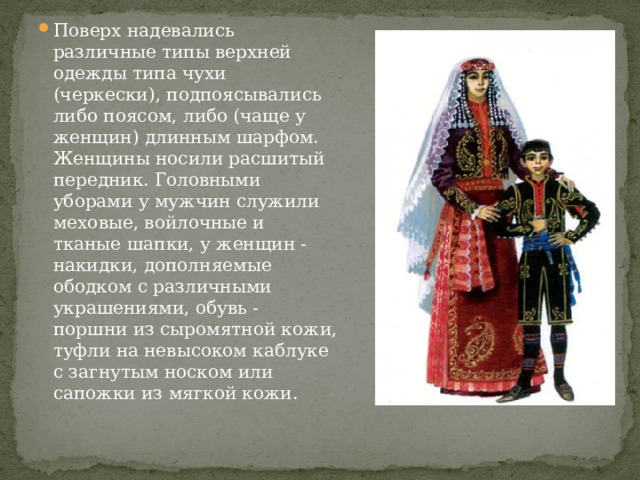

- Основу традиционного мужского и женского армянского костюма составляют рубашка с низким воротом и широкие шаровары, присборенные и закрепленные у щиколоток у женщин, и оборачиваемые широкой обмоткой у мужчин. Поверх рубашки носили архалух (тип длинного сюртука).

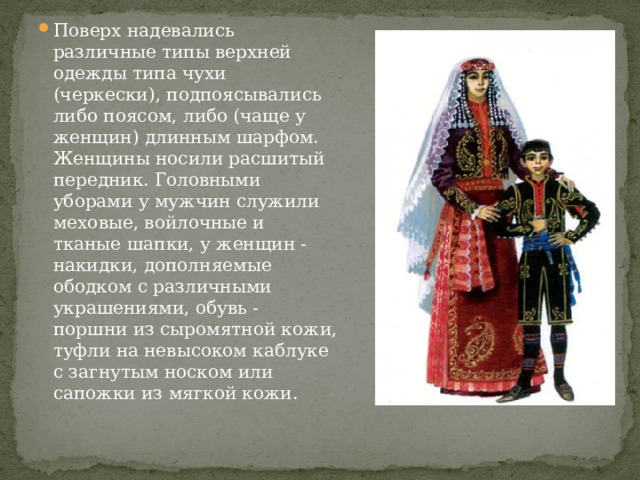

- Поверх надевались различные типы верхней одежды типа чухи (черкески), подпоясывались либо поясом, либо (чаще у женщин) длинным шарфом. Женщины носили расшитый передник. Головными уборами у мужчин служили меховые, войлочные и тканые шапки, у женщин - накидки, дополняемые ободком с различными украшениями, обувь - поршни из сыромятной кожи, туфли на невысоком каблуке с загнутым носком или сапожки из мягкой кожи.

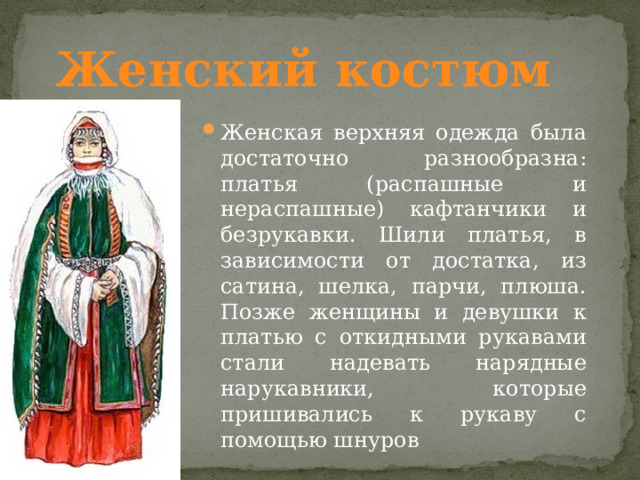

Женский костюм

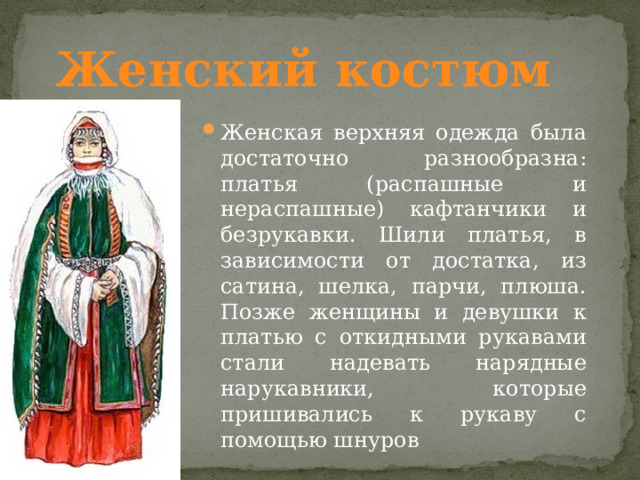

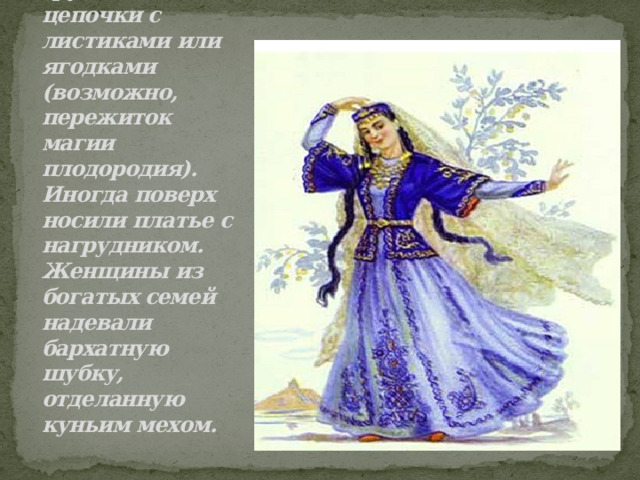

- Женская верхняя одежда была достаточно разнообразна: платья (распашные и нераспашные) кафтанчики и безрукавки. Шили платья, в зависимости от достатка, из сатина, шелка, парчи, плюша. Позже женщины и девушки к платью с откидными рукавами стали надевать нарядные нарукавники, которые пришивались к рукаву с помощью шнуров

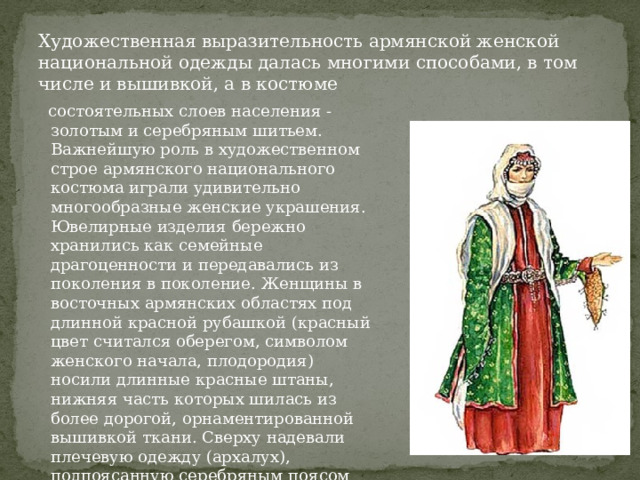

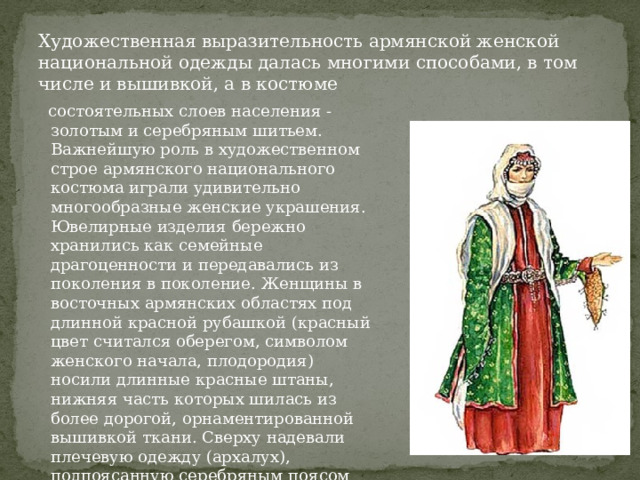

Художественная выразительность армянской женской национальной одежды далась многими способами, в том числе и вышивкой, а в костюме

состоятельных слоев населения - золотым и серебряным шитьем. Важнейшую роль в художественном строе армянского национального костюма играли удивительно многообразные женские украшения. Ювелирные изделия бережно хранились как семейные драгоценности и передавались из поколения в поколение. Женщины в восточных армянских областях под длинной красной рубашкой (красный цвет считался оберегом, символом женского начала, плодородия) носили длинные красные штаны, нижняя часть которых шилась из более дорогой, орнаментированной вышивкой ткани. Сверху надевали плечевую одежду (архалух), подпоясанную серебряным поясом либо длинным шарфом.

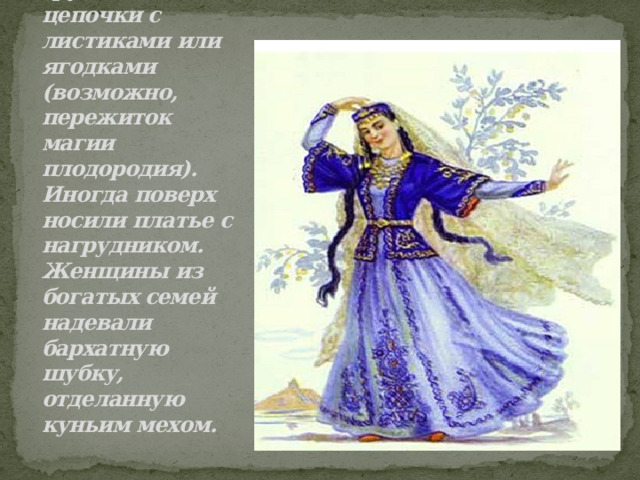

Прорези рукавов этой одежды застегивались на серебряные пуговицы, трубочки либо цепочки с листиками или ягодками (возможно, пережиток магии плодородия). Иногда поверх носили платье с нагрудником. Женщины из богатых семей надевали бархатную шубку, отделанную куньим мехом.

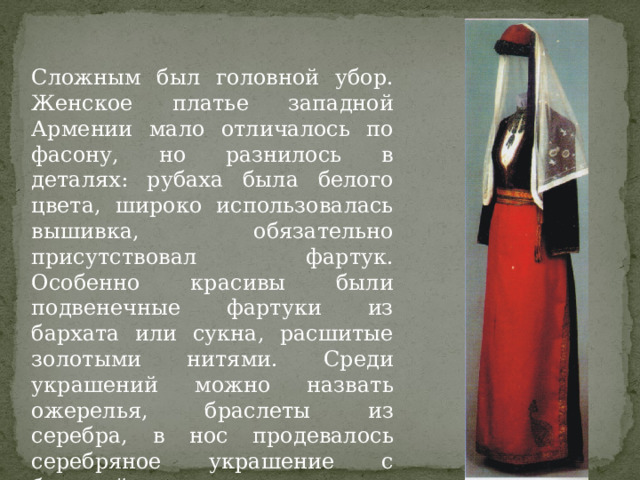

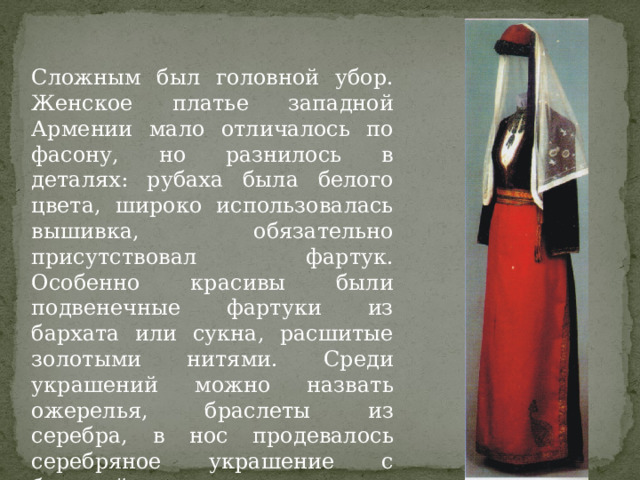

Сложным был головной убор. Женское платье западной Армении мало отличалось по фасону, но разнилось в деталях: рубаха была белого цвета, широко использовалась вышивка, обязательно присутствовал фартук. Особенно красивы были подвенечные фартуки из бархата или сукна, расшитые золотыми нитями. Среди украшений можно назвать ожерелья, браслеты из серебра, в нос продевалось серебряное украшение с бирюзой, на ноги надевали браслеты с подвесками.

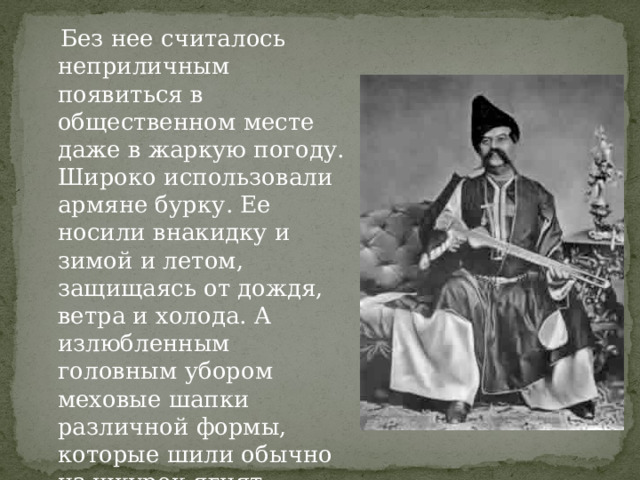

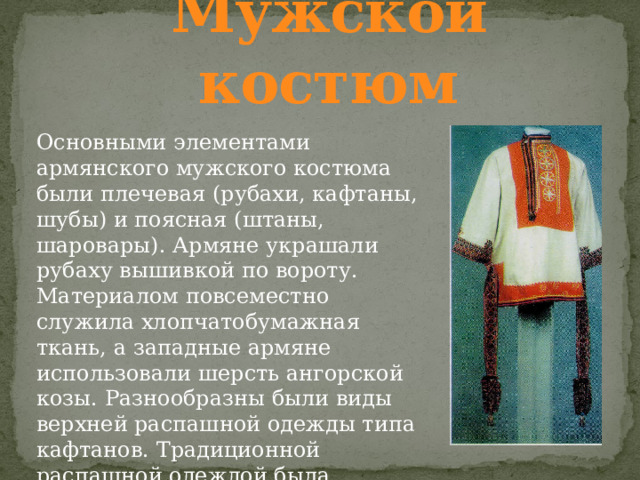

Мужской костюм

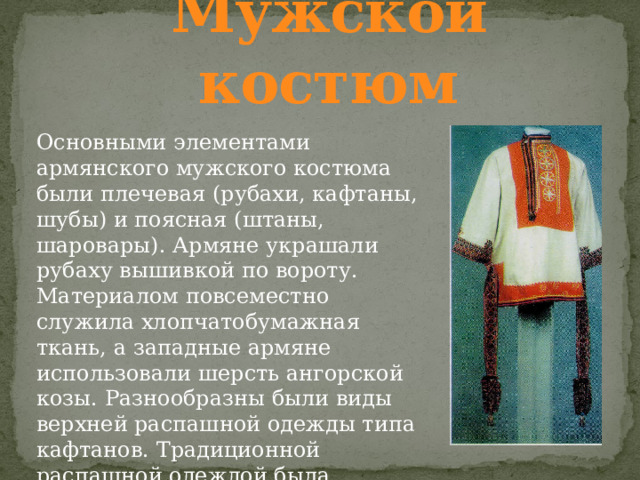

Основными элементами армянского мужского костюма были плечевая (рубахи, кафтаны, шубы) и поясная (штаны, шаровары). Армяне украшали рубаху вышивкой по вороту. Материалом повсеместно служила хлопчатобумажная ткань, а западные армяне использовали шерсть ангорской козы. Разнообразны были виды верхней распашной одежды типа кафтанов. Традиционной распашной одеждой была черкеска, которую надевали поверх рубахи и кафтана.

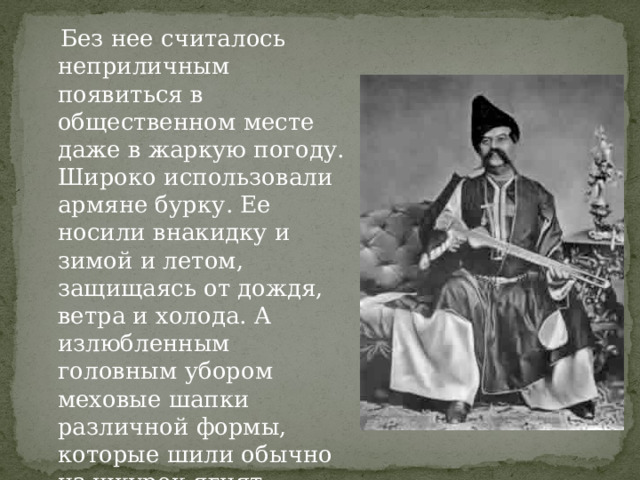

Без нее считалось неприличным появиться в общественном месте даже в жаркую погоду. Широко использовали армяне бурку. Ее носили внакидку и зимой и летом, защищаясь от дождя, ветра и холода. А излюбленным головным убором меховые шапки различной формы, которые шили обычно из шкурок ягнят, молодых овец особой породы, из дорогого бухарского каракуля.

Армянская кухня

курица по-армянски

хаш

« Дедушкины усы»

шашлык

Толма летняя

Традиции армян

- Погребальные обычаи .В народных погребальных обычаях сохраняется этика почитания памяти усопших. Поминальные обряды устраиваются в день похорон, на следующий день, на 7-й день, на 40-й день и в годовщину смерти.

- Рождение ребенка Традиционно (особенно в селах) в армянских семьях много детей. Рождение ребенка – счастье. Этому событию всегда радовались. Особенно радовались рождению сына. В дни церковных праздников перед домом, где родился младенец, играла музыка, а дом украшали зелеными ветвями – символ продолжения рода. Ребенка не показывают никому, кроме близких, в течение 40 дней после рождения. При любом радостном событии виновник торжества кладет руку на голову друзьям и близким, говоря «таросе кес» («передаю тебе») - желая им того же счастья, что и у него.

Гостеприимство

- Про гостеприимство армянского народа знают во всем мире. По любому случаю радости и счастья обязательно надо накрыть стол там, где у тебя есть близкие люди: в доме, на работе и т.д. Обязательно нужно выпить и покушать - если ты не сделаешь этого, то ты не желаешь счастья. Чем чаще ты накрываешь стол (по любому поводу) тем больше тебе вернется - искренне считают армяне .

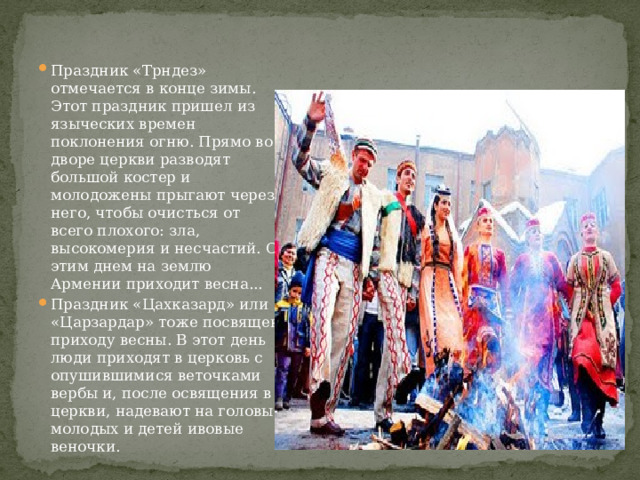

- Праздник «Трндез» отмечается в конце зимы. Этот праздник пришел из языческих времен поклонения огню. Прямо во дворе церкви разводят большой костер и молодожены прыгают через него, чтобы очисться от всего плохого: зла, высокомерия и несчастий. С этим днем на землю Армении приходит весна...

- Праздник «Цахказард» или «Царзардар» тоже посвящен приходу весны. В этот день люди приходят в церковь с опушившимися веточками вербы и, после освящения в церкви, надевают на головы молодых и детей ивовые веночки.

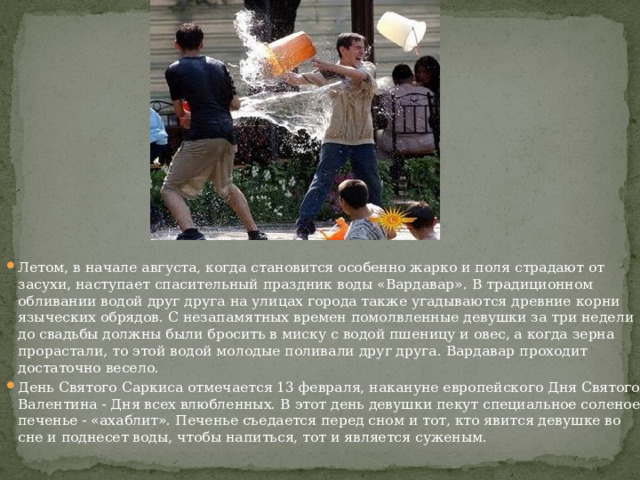

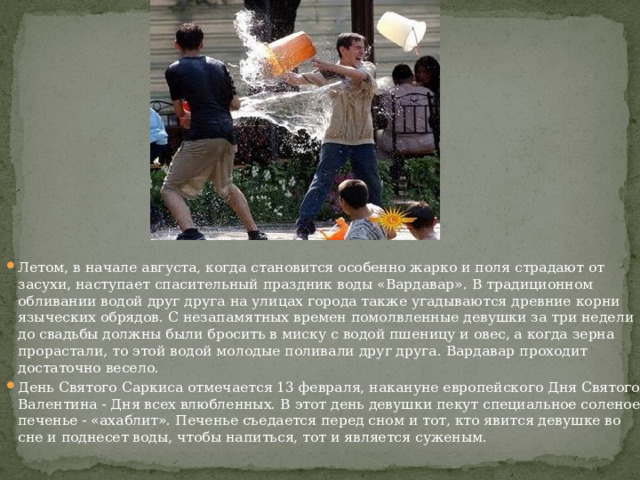

- Летом, в начале августа, когда становится особенно жарко и поля страдают от засухи, наступает спасительный праздник воды «Вардавар». В традиционном обливании водой друг друга на улицах города также угадываются древние корни языческих обрядов. С незапамятных времен помолвленные девушки за три недели до свадьбы должны были бросить в миску с водой пшеницу и овес, а когда зерна прорастали, то этой водой молодые поливали друг друга. Вардавар проходит достаточно весело.

- День Святого Саркиса отмечается 13 февраля, накануне европейского Дня Святого Валентина - Дня всех влюбленных. В этот день девушки пекут специальное соленое печенье - «ахаблит». Печенье съедается перед сном и тот, кто явится девушке во сне и поднесет воды, чтобы напиться, тот и является суженым.

Традиционное жилище

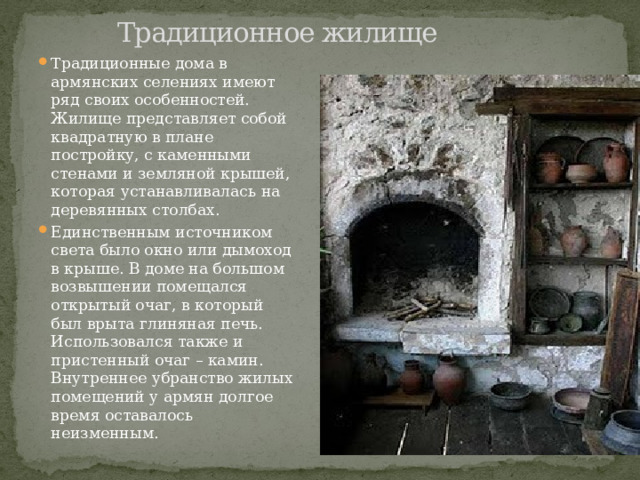

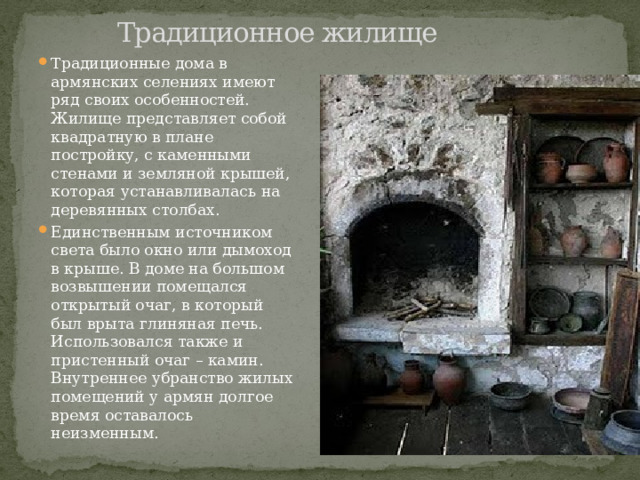

- Традиционные дома в армянских селениях имеют ряд своих особенностей. Жилище представляет собой квадратную в плане постройку, с каменными стенами и земляной крышей, которая устанавливалась на деревянных столбах.

- Единственным источником света было окно или дымоход в крыше. В доме на большом возвышении помещался открытый очаг, в который был врыта глиняная печь. Использовался также и пристенный очаг – камин. Внутреннее убранство жилых помещений у армян долгое время оставалось неизменным.

Армянская свадьба

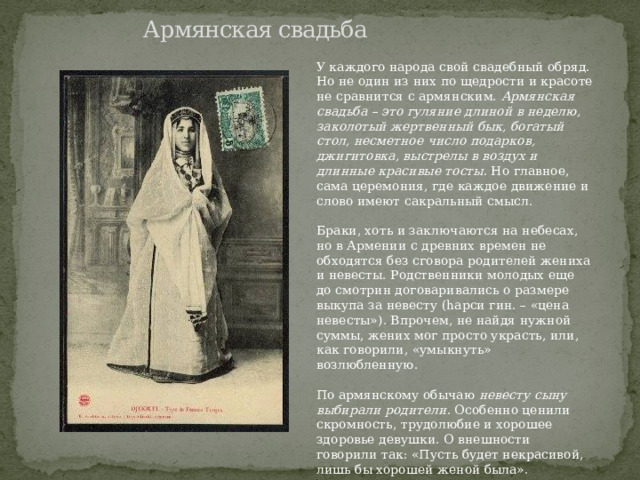

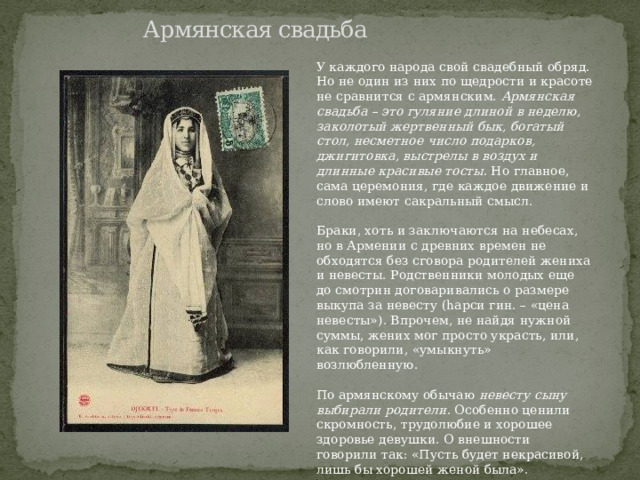

У каждого народа свой свадебный обряд. Но не один из них по щедрости и красоте не сравнится с армянским. Армянская свадьба – это гуляние длиной в неделю, заколотый жертвенный бык, богатый стол, несметное число подарков, джигитовка, выстрелы в воздух и длинные красивые тосты . Но главное, сама церемония, где каждое движение и слово имеют сакральный смысл. Браки, хоть и заключаются на небесах, но в Армении с древних времен не обходятся без сговора родителей жениха и невесты. Родственники молодых еще до смотрин договаривались о размере выкупа за невесту (hapси гин. – «цена невесты»). Впрочем, не найдя нужной суммы, жених мог просто украсть, или, как говорили, «умыкнуть» возлюбленную. По армянскому обычаю невесту сыну выбирали родители . Особенно ценили скромность, трудолюбие и хорошее здоровье девушки. О внешности говорили так: «Пусть будет некрасивой, лишь бы хорошей женой была».

У каждого народа свой свадебный обряд. Но не один из них по щедрости и красоте не сравнится с армянским. Армянская свадьба – это гуляние длиной в неделю, заколотый жертвенный бык, богатый стол, несметное число подарков, джигитовка, выстрелы в воздух и длинные красивые тосты . Но главное, сама церемония, где каждое движение и слово имеют сакральный смысл. Браки, хоть и заключаются на небесах, но в Армении с древних времен не обходятся без сговора родителей жениха и невесты. Родственники молодых еще до смотрин договаривались о размере выкупа за невесту (hapси гин. – «цена невесты»). Впрочем, не найдя нужной суммы, жених мог просто украсть, или, как говорили, «умыкнуть» возлюбленную. По армянскому обычаю невесту сыну выбирали родители . Особенно ценили скромность, трудолюбие и хорошее здоровье девушки. О внешности говорили так: «Пусть будет некрасивой, лишь бы хорошей женой была». Сватовство

В дом будущей невесты посылали женщину-посредницу с просьбой дать согласие на замужество дочери. И только после этого начиналось сватовство. Сваты (мужчины из родни жениха) обращались к родителям девушки так: «Мы пришли взять из Вашего очага горсть золы, чтобы смешать ее с золой нашего очага». Главы семейства делили лаваш. При этом, как правило, присутствовал священник, который становился между мужчинами, и те начинали тянуть свернутый свистком лаваш за края. Совершение этого обряда было равносильно подписи под брачным контрактом, поскольку означало, что тотныне у них общий хлеб. Принимать предложение сразу считалось неприличным, поэтому сваты приходили и во второй, и в третий раз. Согласие на брак родители давали в иносказательной форме: «Не будем спорить, платок пусть будет Ваш». Сговор скрепляли подарком – кольцом или другим украшением для невесты , и только после приглашали родителей жениха на смотрины.

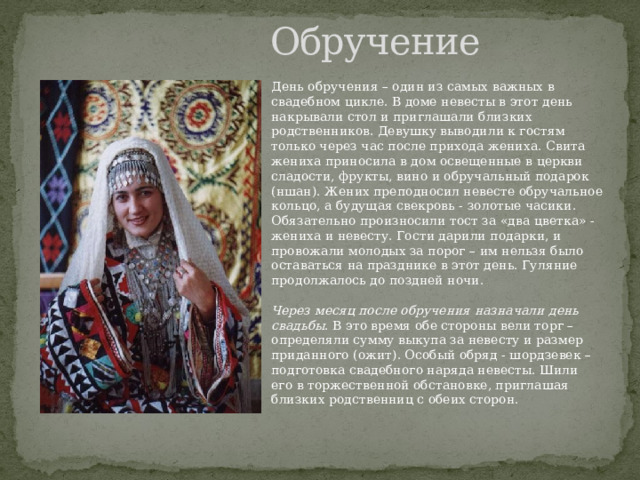

Обручение

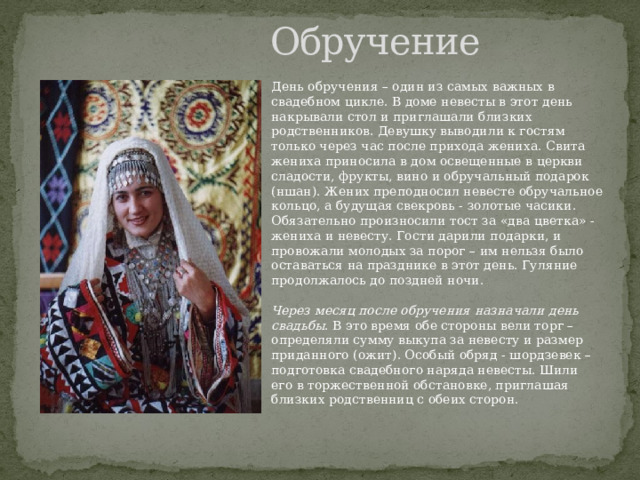

День обручения – один из самых важных в свадебном цикле. В доме невесты в этот день накрывали стол и приглашали близких родственников. Девушку выводили к гостям только через час после прихода жениха. Свита жениха приносила в дом освещенные в церкви сладости, фрукты, вино и обручальный подарок (ншан). Жених преподносил невесте обручальное кольцо, а будущая свекровь - золотые часики. Обязательно произносили тост за «два цветка» - жениха и невесту. Гости дарили подарки, и провожали молодых за порог – им нельзя было оставаться на празднике в этот день. Гуляние продолжалось до поздней ночи. Через месяц после обручения назначали день свадьбы . В это время обе стороны вели торг – определяли сумму выкупа за невесту и размер приданного (ожит). Особый обряд - шордзевек – подготовка свадебного наряда невесты. Шили его в торжественной обстановке, приглашая близких родственниц с обеих сторон.

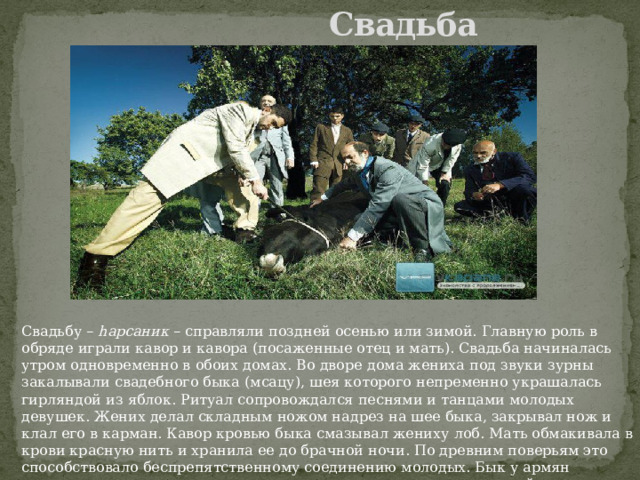

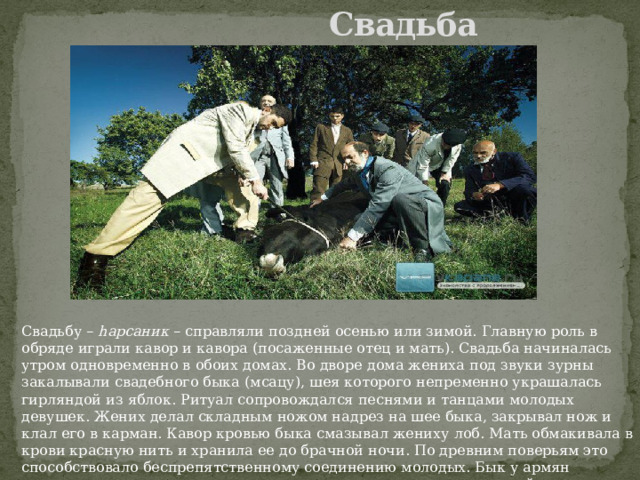

Свадьба

Свадьбу – hapсаник – справляли поздней осенью или зимой. Главную роль в обряде играли кавор и кавора (посаженные отец и мать). Свадьба начиналась утром одновременно в обоих домах. Во дворе дома жениха под звуки зурны закалывали свадебного быка (мсацу), шея которого непременно украшалась гирляндой из яблок. Ритуал сопровождался песнями и танцами молодых девушек. Жених делал складным ножом надрез на шее быка, закрывал нож и клал его в карман. Кавор кровью быка смазывал жениху лоб. Мать обмакивала в крови красную нить и хранила ее до брачной ночи. По древним поверьям это способствовало беспрепятственному соединению молодых. Бык у армян издревле символизировал плодородие, поэтому все ритуальные действия должны были способствовать деторождению.

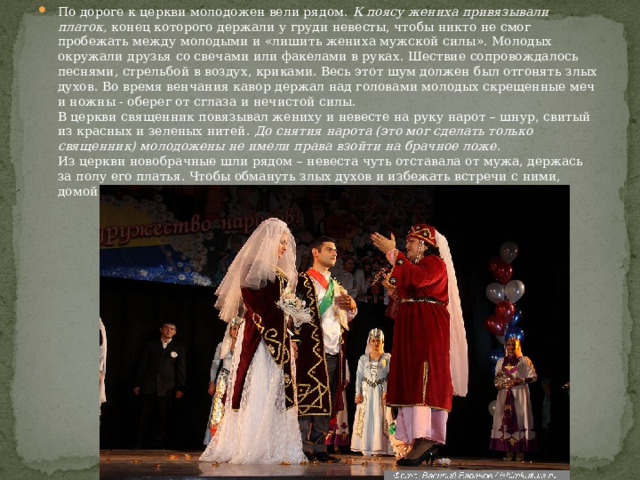

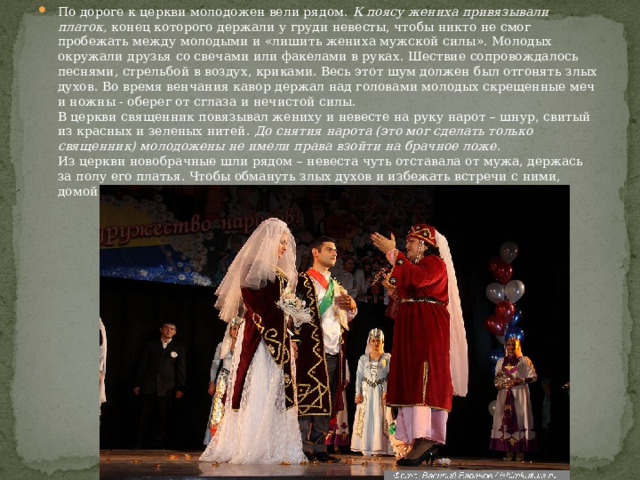

- По дороге к церкви молодожен вели рядом. К поясу жениха привязывали платок, конец которого держали у груди невесты, чтобы никто не смог пробежать между молодыми и «лишить жениха мужской силы». Молодых окружали друзья со свечами или факелами в руках. Шествие сопровождалось песнями, стрельбой в воздух, криками. Весь этот шум должен был отгонять злых духов. Во время венчания кавор держал над головами молодых скрещенные меч и ножны - оберег от сглаза и нечистой силы. В церкви священник повязывал жениху и невесте на руку нарот – шнур, свитый из красных и зеленых нитей. До снятия нарота (это мог сделать только священник) молодожены не имели права взойти на брачное ложе . Из церкви новобрачные шли рядом – невеста чуть отставала от мужа, держась за полу его платья. Чтобы обмануть злых духов и избежать встречи с ними, домой возвращались другой дорогой.

Свадебное застолье

Застолье начиналось с тостов в память покойных родственников, потом провозглашались тосты за счастье молодых и их родителей. Пиршество сопровождалось песнями, плясками и длилось несколько часов. На свадьбе обязательно устраивали канч (букв. «зов») – сбор денег . Иногда вместо денег гость мог подарить овцу или теленка. Собранное передавалось матери невесты. Помимо денег гости преподносили небольшие подарки и украшения. Их молодая забирала с собой в дом мужа и одаривала его близких родственников. Когда гости расходились, начиналась демонстрация приданного. Каждую вещь под общее одобрение показывали отдельно.

Прощание с домом

- Кульминация свадьбы наступала в воскресенье – невесту перевозили в дом жениха. В этот день в обоих домах опять приглашали гостей. После небольшого угощения жених со свитой шли за невестой в дом ее родителей. Отец невесты выводил дочь за руку и передавал отцу жениха со словами: «Передаю тебе добро – пользуйся им на счастье». Отец жениха давал обещание беречь как «свет своих очей». Обряд сопровождался особой грустной мелодией. Под музыку невеста целовала руку отцу и матери, жених – всем ее родным. Родственники невесты не выпускали участников свадьбы, пока не получали от кавора выкуп – обычно ягненка или козленка. Свадебное шествие сопровождалось криками, выстрелами, джигитовкой на конях. Когда свадебная процессия подходила к дому жениха, во дворе начиналась шуточная борьба ( кюх ) между его родителями. По обычаю, в ней побеждала мать. Перед приходом новобрачных на пороге дома закалывали жертвенного барашка или петуха. На молодоженов сыпали сушеные фрукты, орехи, зерно, конфеты, мелкие деньги. Это должно было принести им благополучие. Перед невестой ставили горшочек с маслом. Она смазывала маслом косяк двери и волосы свекрови в знак пожелания богатства дому. Свекровь клала в рот молодым по кусочку сахара для «сладкой жизни». После ухода гостей священник снимал нарот с новобрачных, развязывал узел нитки, окровавленной при закалывании « свадебного быка », раскрывал нож. У постели ставили вино, фрукты, мед и сладости. В эту ночь в доме не оставался никто из домашних.