«Использование приемов ТРИЗ и развитие творческих способностей в начальной школе»

ТРИЗ

Теория

Решения

Изобретательских

Задач

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач , начатая Генрихом Сауловичем Альтшуллером и его коллегами в 1946 году.

Основа ТРИЗ – это функционально-системный подход.

Начало урока

- Грамотная организация начала урока позволит не только привлечь внимание учащихся к учителю, заинтересовать учащихся, но и включить детей в активную мыследеятельность

- Нестандартный вход в урок.

- Отсроченная отгадка.

- Ассоциативный ряд.

- Удивляй .

- Фантастическая добавка.

- Необъявленная тема.

с первых минут занятия.

Пример

Учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу до тех пор, пока все не обратят внимание на руку учителя, которая не хочет выводит саму тему.

Учитель: Ребята, извините, но моя рука отказалась написать тему урока, и, кажется, неслучайно! Вот вам еще одна загадка, которую вы разгадаете уже в середине урока: почему рука отказалась записать тему урока?

Данный вопрос записывает в уголке классной доски.

Учитель: Ребята, вам предстоит проанализировать и доказать, с точки зрения полезности, отсутствие темы в начале урока! Но начинать урок нам все равно надо, и начнем с хорошо знакомого материала

Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты становятся загадкой.

Пример

Урок природоведения зимой начинается с небольшого рассказа.

Однажды, в небольшой африканской стране ребятам читали рассказ об удивительной стране, в которой люди ходят по воде! И самое интересное, что это был правдивый рассказ! А теперь посмотрите в окно! Разве мы с вами не ходим по воде? Мы так привыкли к воде, что не замечаем ее удивительных свойств.

Учитель начинает урок с пословицы или поговорки, относящейся к теме урока.

Учитель начинает урок с высказывания выдающегося человека (людей), относящегося к теме урока.

Учитель начинает урок с эпиграфа к данной теме.

Прием «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА»

Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой.

- перенос учебной ситуации на фантастическую планету;

- перенос реального или литературного героя во времени;

- рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами инопланетянина или древнего грека…

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ УРОКА, МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учитель организует:

- Цепочка признаков .

- Я беру тебя с собой.

- Да - нет.

- Шаг за шагом.

- Жокей и лошадь.

- Толстый и тонкий вопрос.

- Вопросительные слова.

- Согласен - не согласен.

- До -после.

- Игровая цель.

- Корзина идей, понятий, имен.

- Развивающий канон.

- Ложная альтернатива.

- актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;

- актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов;

- мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его самостоятельное осуществление

Да-нет

- Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя, историческое лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить только словами: "да", "нет", "и да и нет".

Пример. На уроке по теме “Планета Земля” загадывается определенная планета, и ребята начинают задавать учителю вопросы:

- Это планета земной группы? - нет;

- Это планета – гигант? – да;

- Эта планета имеет гигантские кольца? – нет;

- Это самая большая планета? – да.

- Ребята делают вывод, что это планета Юпитер.

Я загадала слово. Оно есть среди слов, записанных на доске. Отгадав его, вы сможете узнать тему нашего урока. Я вам буду подсказывать, отвечая на ваши вопросы, но отвечать я могу только да или нет.

На доске:

Приём "Толстый и тонкий вопрос

- Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ.

- Толстый вопрос предполагает ответ развернутый.

После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.

В таблице из двух столбцов заполянется часть "До", в которой учащийся записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу.

Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен эксперимент, прочитан текст и т.д.

Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод.

Пример.

Вопрос «Кто такие птицы?"

"До" Я думаю, что птицы – это животные, которые летают

"После"

Птицы - животные ....

Вывод.

Я прав (не прав), так как ...

«Согласен – Не согласен»

Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: согласен – «+», не согласен – «-».

Заметьте, полученные результаты дети не оглашают, учитель только проговаривает «идеальный» вариант ответов и просит соотнести его с тем, что получилось у каждого из учащихся.

“ Корзина идей, понятий, имен”

- Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.

Игровая цель

Предлагается в игровой форме команде или группе учащихся выполнить ряд однотипных заданий на скорость и правильность.

Пример 1.

- Представьте, что вы работаете редактором газеты и отвечаете за выпуск очередного номера, а в текст вкрались ошибки, - найдите и исправьте их.

Пример 2.

- На доске записаны примеры в три столбика по количеству команд. Первый участник от команды выходит и решает первый пример, затем выходит второй участник и так далее. Выигрывает та команда, которая быстрее и правильнее выполнит задание.

Пример.

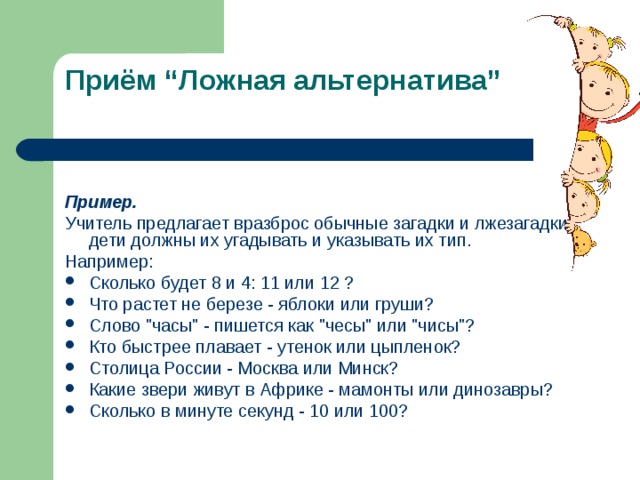

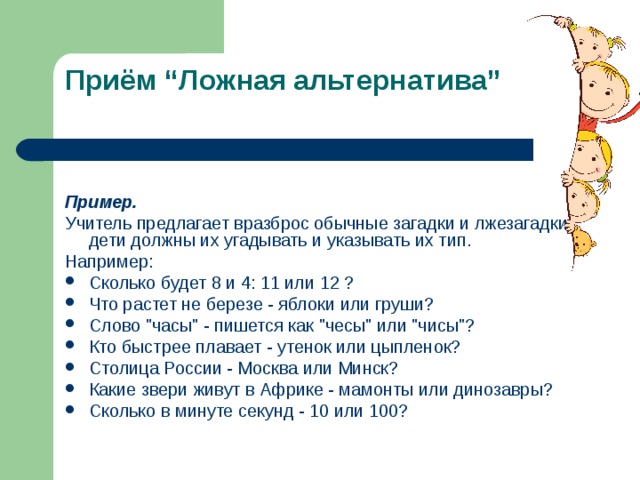

Приём “Ложная альтернатива”

Пример.

Учитель предлагает вразброс обычные загадки и лжезагадки, дети должны их угадывать и указывать их тип.

Например:

- Сколько будет 8 и 4: 11 или 12 ?

- Что растет не березе - яблоки или груши?

- Слово "часы" - пишется как "чесы" или "чисы"?

- Кто быстрее плавает - утенок или цыпленок?

- Столица России - Москва или Минск?

- Какие звери живут в Африке - мамонты или динозавры?

- Сколько в минуте секунд - 10 или 100?

- На данном этапе учитель организует изучение нового материала через учебную деятельность школьников.

- Лови ошибку.

- Инсерт.

- Послушать-сговориться-обсудить.

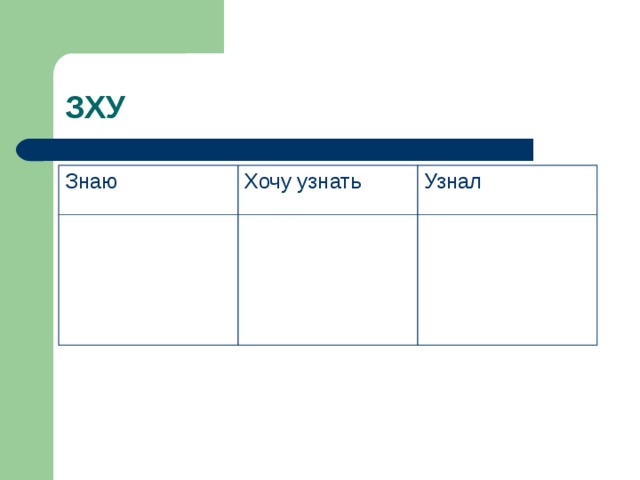

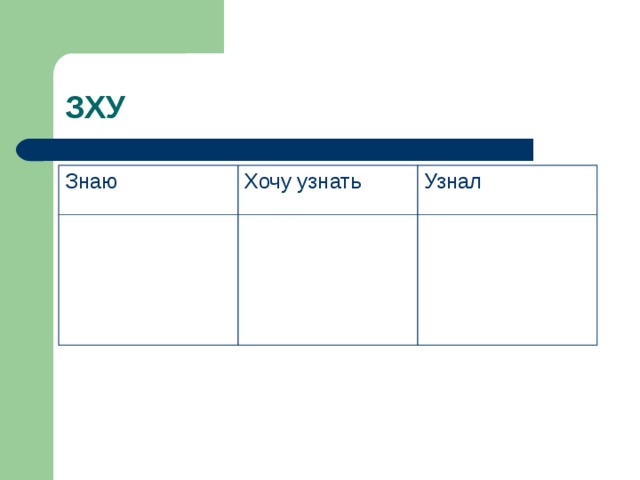

- ЗХУ

- Хорошо -плохо.

- Связи.

- Стратегия «ИДЕАЛ».

- Своя опора.

- Целое—часть. Часть—целое.

- Изобретательская задача.

- Конструктор ТРИЗ «Событие»

- Конструктор ТРИЗ «Совмещение противоположностей»

- Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него время.

(" V " - уже знал;

" + " - новое;

" - " - думал иначе;

" ? " - не понял, есть вопросы);

Инсерт

- I - interactive - самоактивизирующая

- N - noting

- S - system - системная разметка

- E - effective - для эффективного

- R - reading - чтения

- T - thinking - и размышления

Приём используется в три этапа:

В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками

- Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.

Знаю

Хочу узнать

Узнал

Конструктор «События»

- «было» (первое состояние объекта);

- «стало» (второе состояние объекта);

- «что изменилось» (указывается имя признака и направление изменения значений).

Конструктор будет иметь вид:

Было

стало

изменилось

Было

Стало

125

148

Что изменилось

Виновник

Число увеличилось на 23

«+» (операция сложения)

Конструктор «Совмещение противоположностей»

Элемент (объект)

Совмещенные противоположности

?

Способ совмещения

круг и прямоугольник

Сверху круг, спереди – прямоугольник.

Приём “Хорошо-плохо”

Учитель задает объект или ситуацию. Учащиеся (группы) по очереди называют «плюсы» и «минусы».

Сюжет «магазин». В магазине Мальвина продает книжку. Покупатель – Буратино. Одна группа играет за Буратино, другая – за Мальвину.

- Д (Буратино): («сбивают цену», ругая товар): тетрадки слишком толстые, они не влезут в мой портфель.

- Д (Мальвина): (защищают товар): зато в них поместится больше полезных записей.

- Д (Буратино): Бумага непрочная, они легко продырявятся моим носом.

- Д (Мальвина): Это специальная бумага, она помогает учиться аккуратному письму...

У: Мы будем играть в игру «связи в природе». Для этого нам потребуются два кубика. На каждой грани написано название какого-то природного объекта: солнце, воздух, почва и т.

Бросаем кубики. Дети подбрасывают кубики, на одном выпадает почва, на другом – птица.

У: Ваша задача – найти связи между этими природными объектами. Кто найдет, к тому переходит ход.

Д: В земле развиваются гусеницы, а птицы их клюют.

У: Принимается. Бросай кубики... и т. д.

Стратегия «ИДЕАЛ».

Пример.

И нтересно в чем проблема? Необходимо сформулировать проблему. Лучше, если формулировка будет начинаться со слова Как .

Д авайте найдем как можно больше решений данной проблемы. Предлагаются все возможные способы и пути решения стоящей проблемы.

Е сть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных решений хорошие, эффективные.

А теперь выберем единственное решение. Выбирается самое сильное решение проблемы.

Л юбопытно, а как это будет выглядеть на практике? Планируется работа по претворению выбранного решения в жизнь.

Приём “Целое-часть. Часть- целое”

Прием на развитие логического мышления. По первой паре слов вам следует определить, какое правило имеет здесь место: целое-часть или часть-целое. Для слова второй пары нужно из предложенных вариантов указать тот, который соответствует найденному правилу

Пример.

1. Автомобиль - колесо;

ружье -

а) стрелять б) курок в) оружие

2. копейка - рубль;

рукав -

а) пришивать б) пуговица в) рубашка

- На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов.

- «Маша-растеряша».

- Стратегия «ИДЕАЛ».

- Стратегия «Фишбоун».

- Хорошо -плохо.

- Силовой анализ.

- Генераторы-критики.

- Диаграмма Венна.

- Обратный мозговой штурм.

- Ой!

- – Что с тобой?

- – Потеряла!

- – Что?!

- – Число 5. Как я теперь 15 на 5 увеличу (уменьшу, умножу,...). Предлагается использовать вместо 5 сумму 1 и 4, 2 и 3 или разность (6–1; 9–4).

- На русском языке можно «потерять» проверочное слово, которым дети привыкли пользоваться, что побудит их искать другие проверочные слова. «Потеря» некоторых слов из целостного текста заставит учеников искать синонимы и т. п.

Приём “Генераторы-критики”

- Задача первой группы - дать как можно большее число вариантов решений проблемы , которые могут быть самыми фантастическими. Все это делается без предварительной подготовки. Работа проводится быстро.

- Задача критиков: выбрать из предложенных решений проблемы наиболее подходящие .

- Задача учителя – направить работу учащихся так, чтобы они могли вывести то или иное правило, решить какую-то проблему, прибегая к своему опыту и знаниям.

Приём «Фишбоун» (рыбный скелет)

- Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

Пример.

Русский язык:

голова - Орфограммы-гласные буквы

верхние косточки - проверяемые гласные, непроверяемые гласные, чередующиеся гласные

нижние косточки - морфема, правило

хвост- знать условия выбора буквы.

- При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур.

- Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность.

- Морфологический ящик.

- Создай паспорт.

- Ситуационные задачи.

- Изобретательские задачи.

Приём “Морфологический ящик”

- Прием используется для создания информационной копилки и последующего построения определений при изучении лингвистических, математических понятий. Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, выявление существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка универсальна, может быть использована на различных предметах

Пример.

на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор лексических значений многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих определенную орфограмму; копилка родственных слов;

на математике – сбор элементов задачи (условий, вопросов) для конструирования новых задач; составление копилок математических выражений, величин, геометрических фигур для их последующего анализа и классификации;

окружающий мир – копилки различных видов животных и растений;

литературное чтение – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств для характеристик героев.

Приём “Создай паспорт”

Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по определенному плану

Пример.

Может быть использован для создания характеристик:

- на литературном чтении – героев литературных произведений;

- на окружающем мире – полезных ископаемых, растения, животных, частей растений, систем организма;

- на математике – геометрических фигур, математических величин;

- на русском языке – частей речи, членов предложений, частей слова, лингв. терминов..

«Девятиэкранка»

6

3

4

9

1

5

2

7

8

- Окно № 1 – сам объект и его функция (система).

- Окно № 2 – части объекта (подсистема).

- Окно № 3 – окружение объекта (надсистема).

- Окно № 4 –прошлое объекта по выполняемой функции (прошлое системы).

- Окно № 5 – части объекта в прошлом.

- Окно № 6 – место его функционирования в прошлом.

- Окно № 7 – перспективы развития объекта (будущее системы).

- Окно № 8 – части объекта в будущем.

- Окно № 9 – место объекта в будущем.

Курица в курятнике

С мамой-курицей

яйцо

курятник

цыплёнок

Скорлупа, белок, желток

Части тела птенца

курица

Части тела птицы

- Объяснять внутреннее строение тел и их свойства можно так:

- «Тела, окружающие нас состоят из человечков, но они очень малы и мы их не можем увидеть. Маленькие человечки – молекулы, из которых состоят вещества. Они постоянно движутся. В твердом теле человечков очень много, они держатся за руки и стоят близко друг к другу, в жидкостях человечки стоят свободнее и между ними могут «пройти» другие человечки, а в газах расстояние между человечками самое большое. Передача «информации» быстрее всего происходит в твердом теле, затем в жидкостях, медленнее всего в газах».

- Свойства твердых тел, жидкостей и газов моделировали сами дети. Они показывали, нагревание железа, воды и воздуха; передачу звука и запахов. Учащиеся самостоятельно ответили на вопросы: «Почему сквозь твердое тело нельзя провести руку, а сквозь жидкое можно? Почему жидкость принимает форму сосуда? Почему запах от духов распространяется по всей комнате?»

- При знакомстве с Солнечной системой (3 класс) очень пригодился системный лифт. На примере лифта мы актуализировали необходимые знания и перешли к изучению нового материала:

- «Класс → второй этаж → лицей → улица

Пионерская → деревня Добрунь→ Брянская область→ Российская Федерация → материк Евразия → Северное полушарие → планета Земля → Солнечная система → галактика Млечный путь → Вселенная».

Контроль знаний, обратная связь

- На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.

- Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм.

- Метод интеллект-карт .

- Жокей и лошадь.

- Цепочка признаков.

- Диаграмма Венна.

- Рюкзак

Приём “Рюкзак”

- Прием рефлексии используется чаще всего на уроках после изучения большого раздела. Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".

- Пример.

- я научился составлять план текста

- я разобрался в такой-то теме

- я наконец-то запомнил, чем существительное отличается от местоимения и т.д.

Рефлексия

- На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности.

- «Телеграмма».

- Цветные поля.

- Мысли во времени.

- Шесть шляп.

- Синквей.

- Райтинг.

- Хайку.

- Диаманта.

- До -после.

- ЗХУ

- Сообщи свое Я.

- Рюкзак.

Приём "Ромашка" Блума

Приём «Сообщи свое Я»

Приём “Райтинг”

- Приём оценивания деятельности учащихся на уроке. Название приема в переводе звучит как «правильно». Прием вводится на время согласования оценки с учеником.

- Завершив работу, ученик ставит себе оценку. За ту же работу ставит оценку учитель. Записывается дробь. Оценка выставляется в дневник, тетрадь. Райтинг можно использовать для оценивания докладов, индивидуальных домашних заданий, заданий творческого характера.

Пример 1.

Ученик ставит оценку 4, учитель – 5. Результат – дробь 4/5.

Приём «Шесть шляп»

Учащихся можно разделить на группы и предложить приобрести одну из шляп. Обладателям шляп необходимо дать оценку событиям, фактам, результатам деятельности в зависимости от цвета.

Пример.

- Белая шляпа символизирует конкретные суждения без эмоционального оттенка.

- Желтая шляпа – позитивные суждения.

- Черная – отражает проблемы и трудности.

- Красная – эмоциональные суждения без объяснений.

- Зеленая – творческие суждения, предложения.

- Синяя – обобщение сказанного, философский взгляд.