Анализ синтаксической структуры И средств выразительности художественного и публицистического текстов

На прошлом уроке мы отмечали , ч то большие возможности заключены в синтаксисе. Богатая синонимия простых и сложных предложений, параллельные синтаксические конструкции- всё это создаёт благоприятные условия для широкого стилистического выбора языковых средств.

Но, помимо них, для усиления образно-выразительной стороны речи используются ещё и стилистические фигуры.

Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова и найдите стилистические фигуры в тексте. Назовите.

За все, за все тебя благодарю я:

За тайные мучения страстей,

За горечь слез, отраву поцелуя,

За месть врагов и клевету друзей,

За жар души, растраченный в пустыне,

За все, чем я обманут в жизни был...

(М. Ю. Лермонтов)

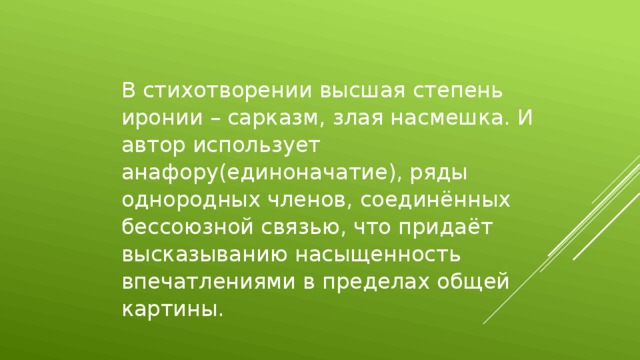

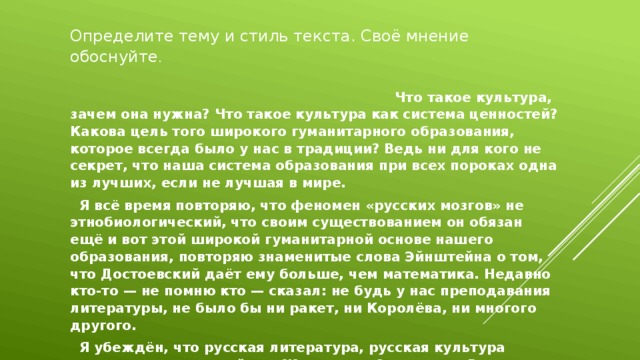

В стихотворении высшая степень иронии – сарказм, злая насмешка. И автор использует анафору(единоначатие), ряды однородных членов, соединённых бессоюзной связью, что придаёт высказыванию насыщенность впечатлениями в пределах общей картины.

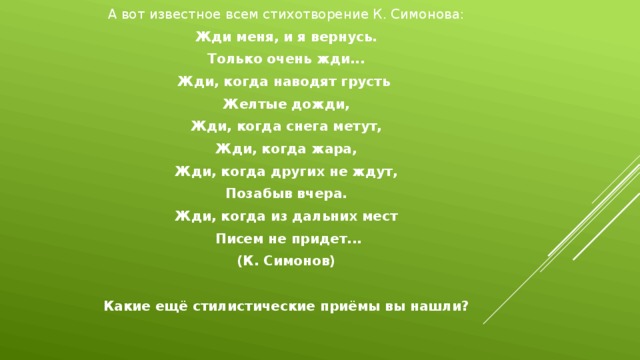

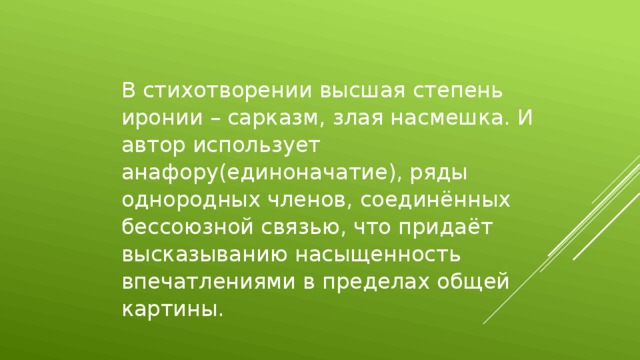

А вот известное всем стихотворение К. Симонова:

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди...

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет...

(К. Симонов)

Какие ещё стилистические приёмы вы нашли?

(Лексический повтор, умолчание, синтаксический параллелизм )

Определите стилистическую фигуру в предложении из стихотворения М. Светлова:

Я стою у высоких дверей,

Я слежу за работой твоей.

(синтаксическая анафора )

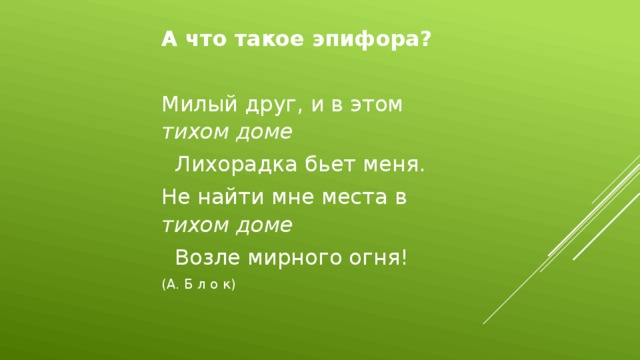

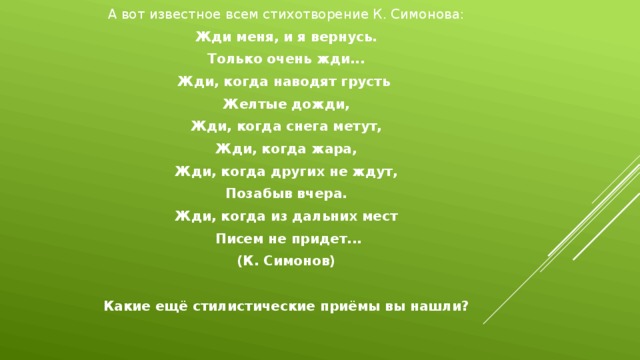

А что такое эпифора?

Милый друг, и в этом тихом доме

Лихорадка бьет меня.

Не найти мне места в тихом доме

Возле мирного огня!

(А. Б л о к)

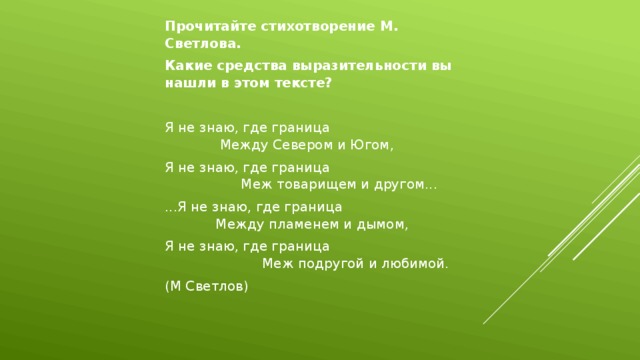

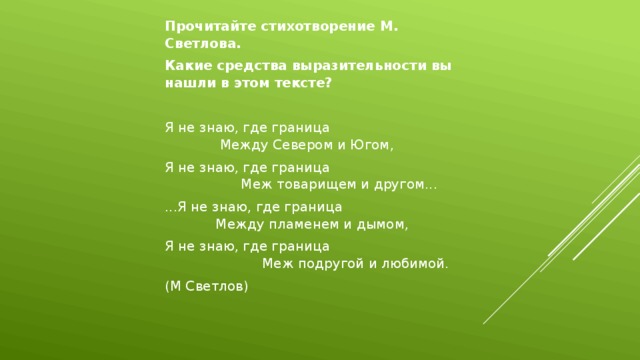

Прочитайте стихотворение М. Светлова.

Какие средства выразительности вы нашли в этом тексте?

Я не знаю, где граница Между Севером и Югом,

Я не знаю, где граница Меж товарищем и другом...

...Я не знаю, где граница Между пламенем и дымом,

Я не знаю, где граница Меж подругой и любимой.

(М Светлов)

(Здесь совмещаются анафора, эпифора и синтаксический параллелизм)

Как показывают примеры, названные выше стилистические фигуры используются преимущественно в стихотворной речи, реже – в речи прозаической. Это объясняется своеобразием стихотворного текста – членением на строфы, на отдельные строчки.

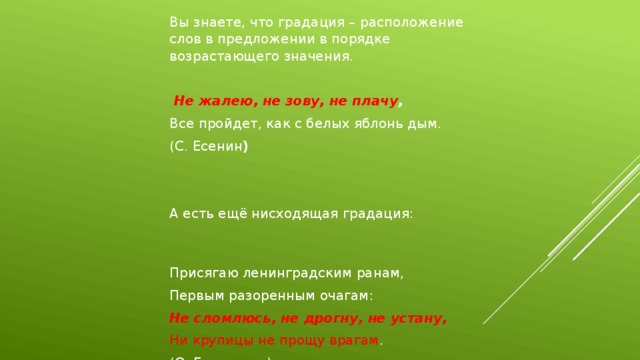

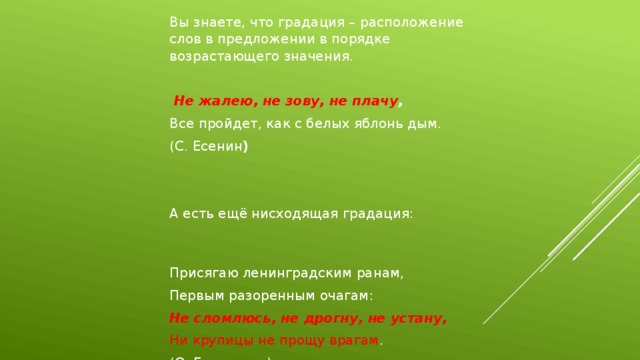

Вы знаете, что градация – расположение слов в предложении в порядке возрастающего значения.

Не жалею, не зову, не плачу ,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

(С. Есенин )

А есть ещё нисходящая градация:

Присягаю ленинградским ранам,

Первым разоренным очагам:

Не сломлюсь, не дрогну, не устану,

Ни крупицы не прощу врагам .

(О. Берггольц)

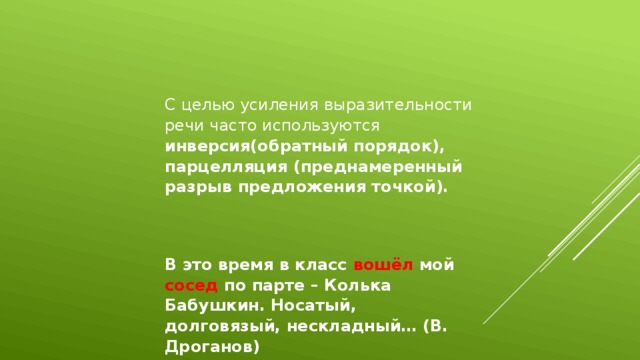

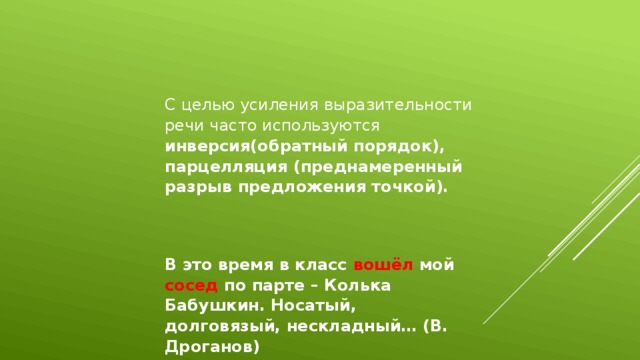

С целью усиления выразительности речи часто используются инверсия(обратный порядок), парцелляция (преднамеренный разрыв предложения точкой).

В это время в класс вошёл мой сосед по парте – Колька Бабушкин. Носатый, долговязый, нескладный… (В. Дроганов)

А как называется оборот речи, с помощью которого автор намеренно не до конца выражает мысль, предоставляя читателю самому догадываться о невысказанном?

Нет, я хотел... быть может, вы... я думал,

Что уж барону время умереть.

(А. С. Пушкин)

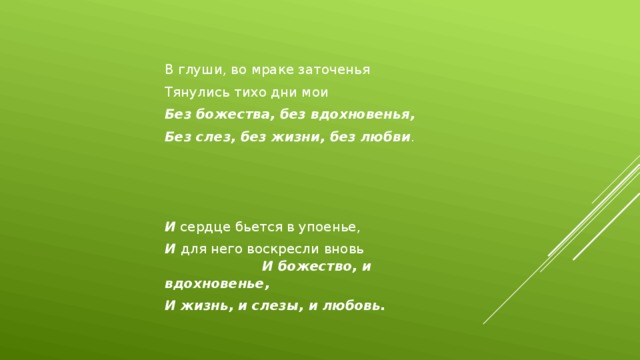

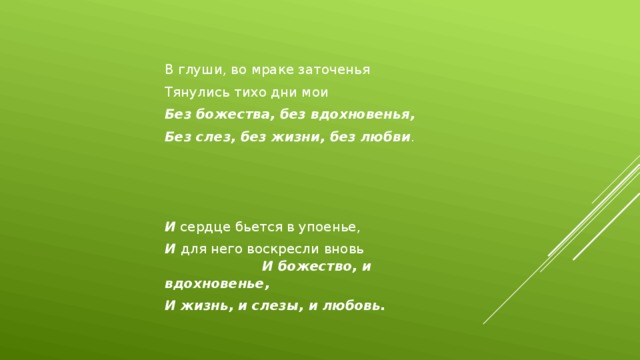

Выразителен текст, в котором одновременно используется и бессоюзие (антисиндетон), и многосоюзие(полисиндетон). Например, у А.С. Пушкина в стихотворении «К А. П. Керн» почти рядом имеются такие строфы:

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви .

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Определите тему и стиль текста. Какие синтаксические и лексические средства используются в тексте и почему? Обоснуйте свой ответ .

Ночью впереди теплохода, на гладкой воде, росчерком играл лунный блик. Он серебрился, извивался змейкой, прыгал головастиком, убегал шустрой ящеркой.

Верилось и с нетерпением ждалось: вот-вот настигнет теплоход живую тень луны, сомнёт её, срежет плугом носа.

Но проходили минуты, прошёл час, другой, а отблеск далёкой луны всё бежал и бежал перед теплоходом, без усилий опережая напряжённо работающую машину.

И было в этой ночной картине что-то похожее на жизнь, казалось вот-вот поймаешь, ухватишь смысл её, разгадаешь и постигнешь вечную загадку бытия.

(В. Астафьев)

(Текст В. Астафьева является текстом художественного стиля. Это лирическая миниатюра, отличающаяся образностью, широким использованием разнообразных средств художественной выразительности, воздействующих на читателей. Здесь и художественные сравнения (извивался змейкой, прыгая головастиком), и эпитеты (гладкая вода, далёкая луна, живая тень луны), и фразеологизмы (вечная загадка бытия). Все средства художественной выразительности подчиняются основной функции стиля – эстетической. В тексте создаётся образ таинственной, живой лунной ночи, способной пробудить в человеке что-то необычное, заставить его яснее почувствовать свою связь с природой, ощутить себя частичкой земного бытия и постараться понять, прочувствовать его смысл.)

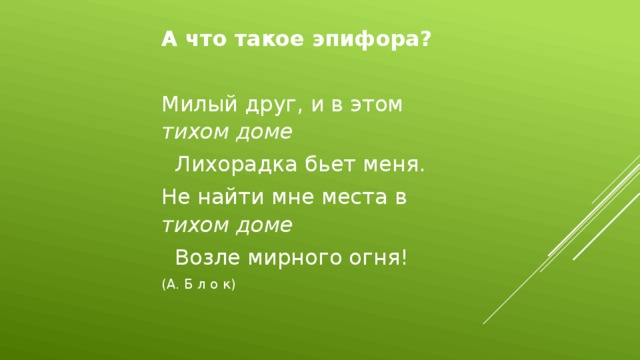

Определите тему и стиль текста. Своё мнение обоснуйте .

Что такое культура, зачем она нужна? Что такое культура как система ценностей? Какова цель того широкого гуманитарного образования, которое всегда было у нас в традиции? Ведь ни для кого не секрет, что наша система образования при всех пороках одна из лучших, если не лучшая в мире.

Я всё время повторяю, что феномен «русских мозгов» не этнобиологический, что своим существованием он обязан ещё и вот этой широкой гуманитарной основе нашего образования, повторяю знаменитые слова Эйнштейна о том, что Достоевский даёт ему больше, чем математика. Недавно кто-то — не помню кто — сказал: не будь у нас преподавания литературы, не было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого.

Я убеждён, что русская литература, русская культура поддержали нас в войну: «Жди меня» Симонова, «В землянке» Суркова, тот же «Тёркин» ... А Седьмая симфония Шостаковича — она же помогла выстоять Ленинграду!

(В. Непомнящий)

Это текст публицистического стиля, так как сфера его употребления – культурные отношения (статья в газете, выступление по радио/телевидению или на собрании.

Особенности – общественно-политическая лексика, эмоциональность, оценка, риторические вопросы, экспрессивный повтор (Что такое культура?), ряды однородных членов, публицистические фразеологизмы (наша система образования лучшая в мире, феномен «русских мозгов») и, наконец, разговорные синтаксические конструкции.

Думаю, я вас убедила в богатстве и разнообразии стилистических ресурсов русского языка, его образных средств. Уделяйте больше внимания литературному оформлению своих работ! И тогда в них всё реже будут встречаться выведенные рукой учителя подчёркивания, свидетельствующие об ошибках не только орфографических и пунктуационных, но и о речевых.