ГБОУ РК «Керченская специализированная школа – интернат с углубленным изучением отдельных предметов»

Урок изобразительного искусства 5 класс

Тема «Русский народный праздничный костюм»

Подготовила учитель изо Дорогинина С.О.

Русский

народный

праздничный

костюм

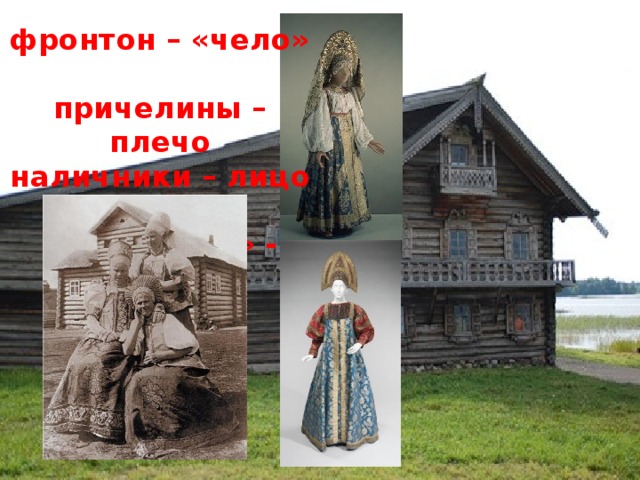

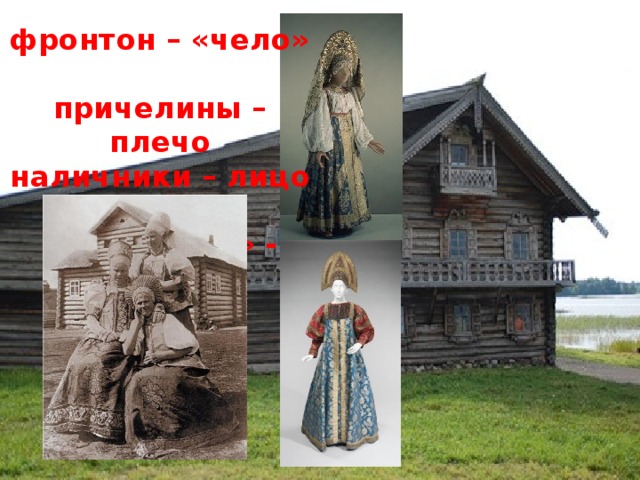

фронтон – «чело»

причелины – плечо

наличники – лицо

ставни

окна – «очи» - глаза

общие знаки – символы

земля

вода

солнце

4

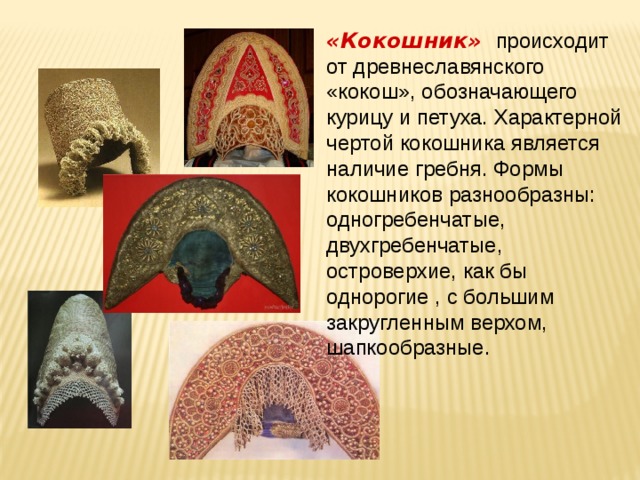

кокошник

– старинный, преимущественно северорусский, женский головной убор в виде разукрашенного щитка надо лбом.

Словарь русского языка

С.И. Ожегова

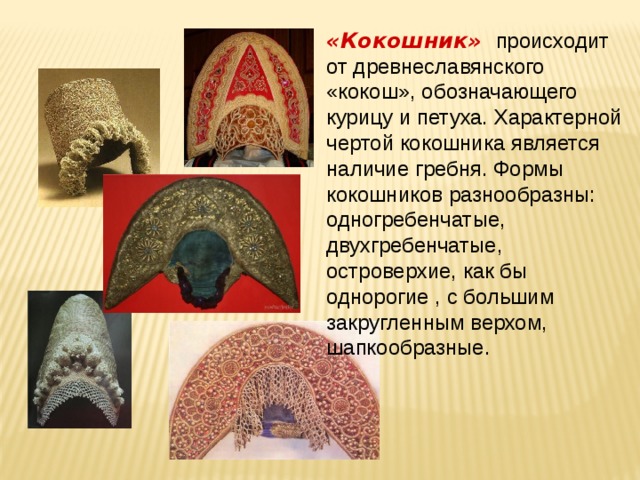

«Кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу и петуха. Характерной чертой кокошника является наличие гребня. Формы кокошников разнообразны: одногребенчатые, двухгребенчатые, островерхие, как бы однорогие , с большим закругленным верхом, шапкообразные.

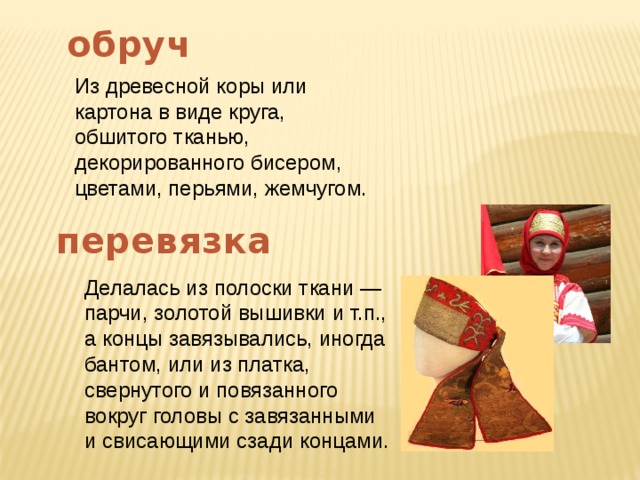

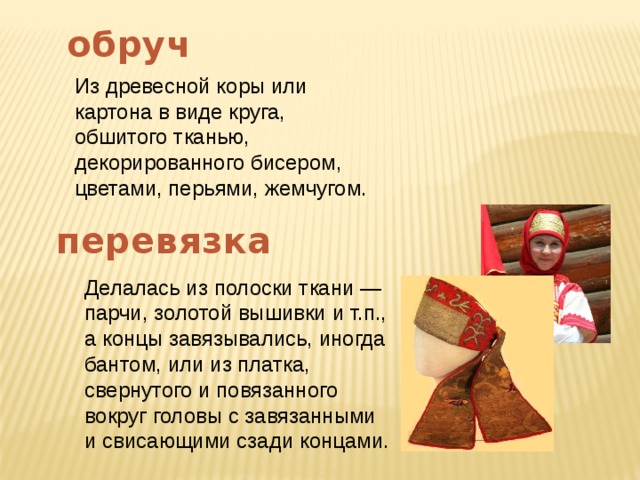

обруч

Из древесной коры или картона в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом.

перевязка

Делалась из полоски ткани — парчи, золотой вышивки и т.п., а концы завязывались, иногда бантом, или из платка, свернутого и повязанного вокруг головы с завязанными и свисающими сзади концами.

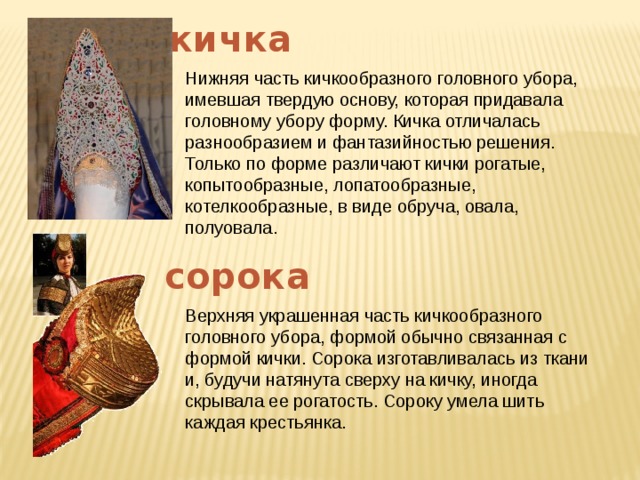

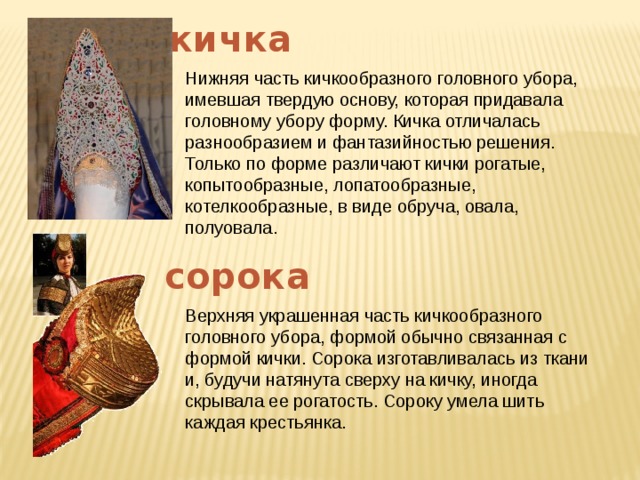

кичка

Нижняя часть кичкообразного головного убора, имевшая твердую основу, которая придавала головному убору форму. Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала.

сорока

Верхняя украшенная часть кичкообразного головного убора, формой обычно связанная с формой кички. Сорока изготавливалась из ткани и, будучи натянута сверху на кичку, иногда скрывала ее рогатость. Сороку умела шить каждая крестьянка.

И личиком

бела,

и с очей

весела.

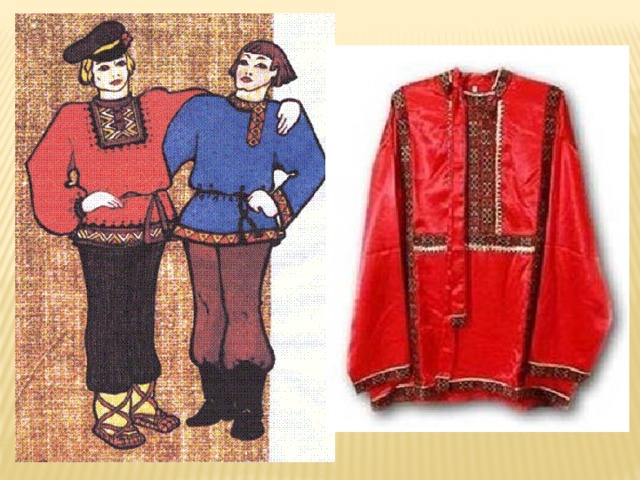

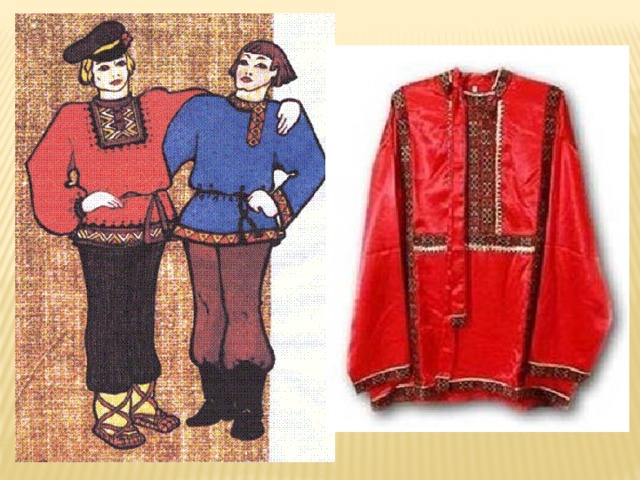

рубаха

С амая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Она часто соотносилась с судьбой человека. Например у восточных славян считалось, что если продать свою рубаху значит продать и свое счастье.

сарафан

русская женская

крестьянская одежда,

род платья

без рукавов

(или со вшитыми рукавами)

и с застёжкой спереди

С.И.Ожегов «Словарь русского языка»

Красочные набивные сарафаны – особенность костюма Русского Севера, особенно Архангельской и Вологодской губерний. Крестьянки носили их и в будни, и в праздники. Изготавливались из всех возможных тканей, как домотканых, так и фабричных. Отличались разнообразнейшим декором. Термин «сарафан» впервые появился в русских источниках XIV в.

душегрея

Вид летней женской одежды. Конструктивной их особенностью были рукава, цельнокроенные с верхней частью спинки, и наличие отложного воротника. Праздничные душегреи вышивались золотыми нитями, иногда цветным бисером, декорировались бахромой.

холодник

Короткая одежда, конструктивно похожая на душегрею, изготавливалась из холста, сукна и также служила верхней женской летней одеждой.

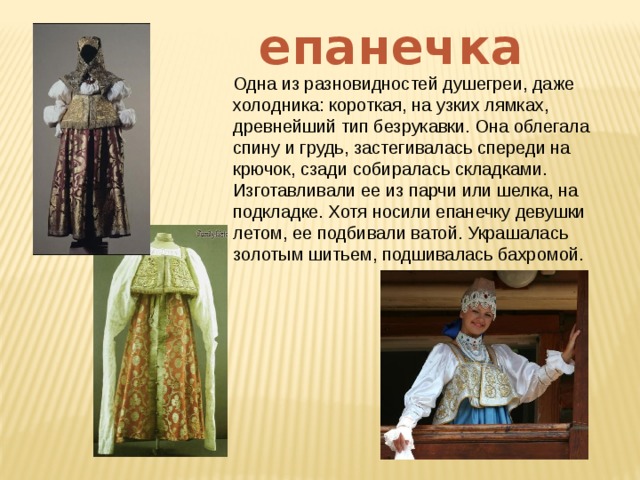

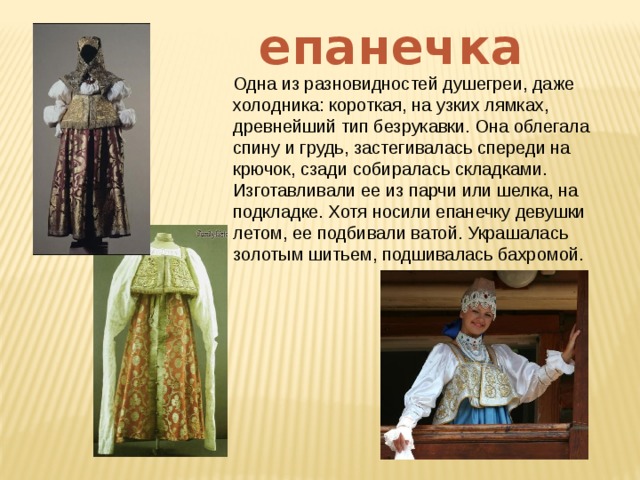

епанечка

Одна из разновидностей душегреи, даже холодника: короткая, на узких лямках, древнейший тип безрукавки. Она облегала спину и грудь, застегивалась спереди на крючок, сзади собиралась складками. Изготавливали ее из парчи или шелка, на подкладке. Хотя носили епанечку девушки летом, ее подбивали ватой. Украшалась золотым шитьем, подшивалась бахромой.

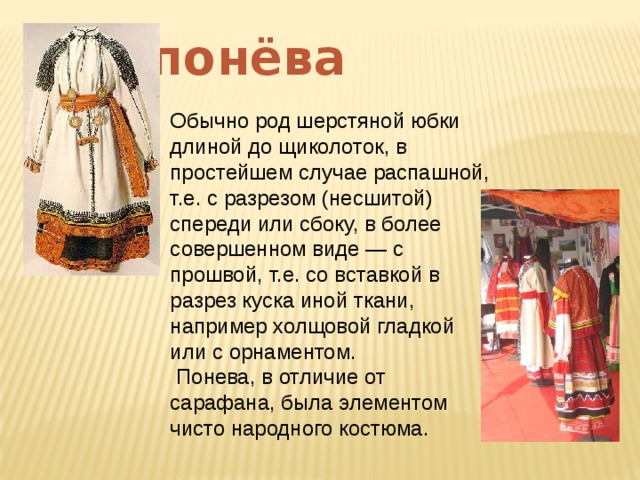

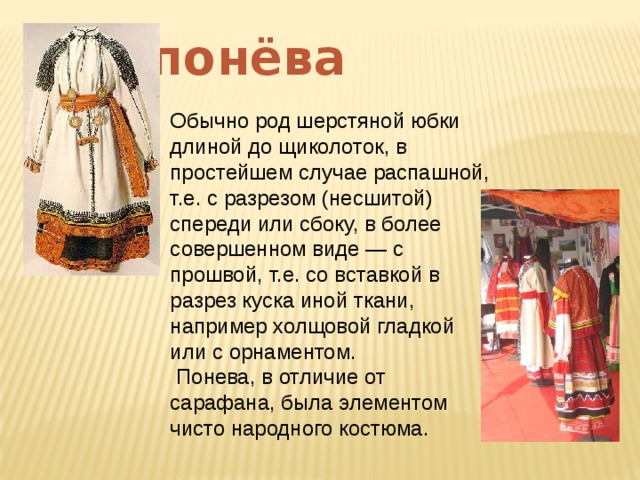

понёва

Обычно род шерстяной юбки длиной до щиколоток, в простейшем случае распашной, т.е. с разрезом (несшитой) спереди или сбоку, в более совершенном виде — с прошвой, т.е. со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом.

Понева, в отличие от сарафана, была элементом чисто народного костюма.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми .

В образе женщины, в ее костюме:

и в яркости наряда,

и его плавных, текучих линиях,

а больше всего

в образе белых рукавово – крыльев,

которые словно могут

нести в тридевятое царство,

выражался образ прекрасной мечты –

птицы – счастья.

Сшей, ты мне, матушка

Красный сарафан…

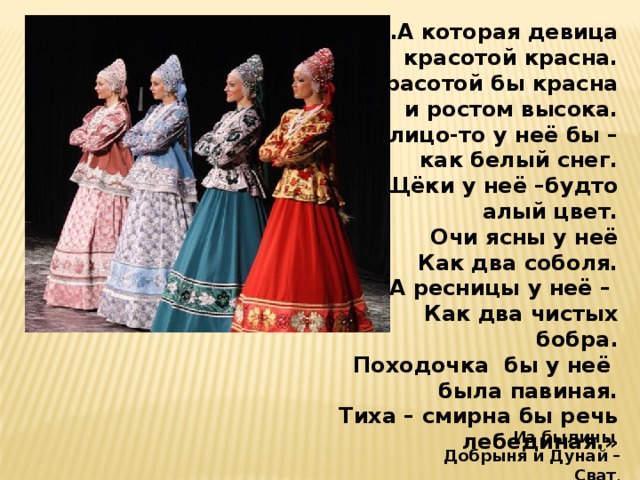

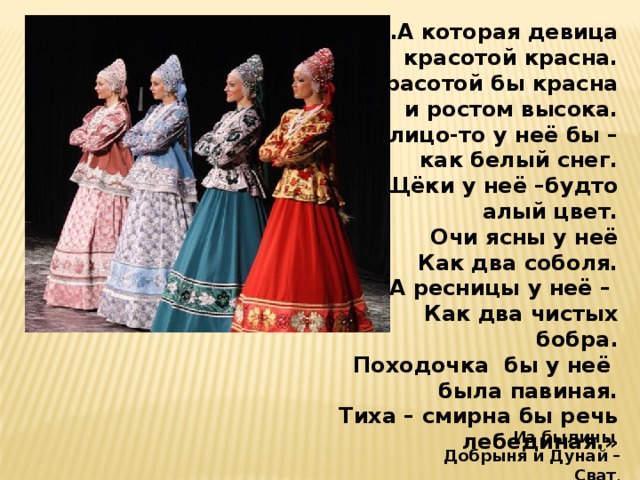

«…А которая девица

красотой красна.

Красотой бы красна

и ростом высока.

Да лицо-то у неё бы –

как белый снег.

Щёки у неё –будто

алый цвет.

Очи ясны у неё

Как два соболя.

А ресницы у неё –

Как два чистых бобра.

Походочка бы у неё

была павиная.

Тиха – смирна бы речь

лебединая.»

Из былины

Добрыня и Дунай – Сват .