Николай Алексеевич Заболоцкий

Откройся, мысль! Стань музыкою, слово…

Н. Заболоцкий

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь и творчество Н.А. Заболоцкого

Своеобразие художественного мышления поэта

Стихи Н. Заболоцкого

Задание

Значение творчества Н. Заболоцкого

ВЕХИ БИОГРАФИИ

В две тысячи третьем году исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта – Николая Алексеевича Заболоцкого. Он родился в 1903 году, 07 мая (по новому стилю), в селении Кукмор близ Казани.

Отец его – Алексей Агафонович Заболоцкий по образованию был агрономом.

Мать поэта, Лидия Андреевна, окончила гимназию, затем учительские курсы, но работала учительницей недолго – заболела, потеряла голос, а вскоре познакомилась с Заболоцким и вышла за него замуж. Николай был первенцем, а всего в семье родилось семеро детей; один из них умер в раннем возрасте.

Детство и юность Николая Заболоцкого прошли вдалеке от столиц, в сельской местности, затем в уездном городке Уржуме, откуда был родом его отец, где поэт учился и куда со временем переселилась вся семья Заболоцких.

Николай интересовался занятиями отца – биологией, химией, сельским хозяйством. Отец брал его в служебные поездки, Николай видел природу, жизнь крестьян, слушал их беседы.

С семи лет Николай Заболоцкий сочинял стихи. По свидетельству Касьянова, он очень любил стихи Ахматовой.

- В две тысячи третьем году исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта – Николая Алексеевича Заболоцкого. Он родился в 1903 году, 07 мая (по новому стилю), в селении Кукмор близ Казани. Отец его – Алексей Агафонович Заболоцкий по образованию был агрономом. Мать поэта, Лидия Андреевна, окончила гимназию, затем учительские курсы, но работала учительницей недолго – заболела, потеряла голос, а вскоре познакомилась с Заболоцким и вышла за него замуж. Николай был первенцем, а всего в семье родилось семеро детей; один из них умер в раннем возрасте. Детство и юность Николая Заболоцкого прошли вдалеке от столиц, в сельской местности, затем в уездном городке Уржуме, откуда был родом его отец, где поэт учился и куда со временем переселилась вся семья Заболоцких. Николай интересовался занятиями отца – биологией, химией, сельским хозяйством. Отец брал его в служебные поездки, Николай видел природу, жизнь крестьян, слушал их беседы. С семи лет Николай Заболоцкий сочинял стихи. По свидетельству Касьянова, он очень любил стихи Ахматовой.

- В две тысячи третьем году исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта – Николая Алексеевича Заболоцкого. Он родился в 1903 году, 07 мая (по новому стилю), в селении Кукмор близ Казани. Отец его – Алексей Агафонович Заболоцкий по образованию был агрономом. Мать поэта, Лидия Андреевна, окончила гимназию, затем учительские курсы, но работала учительницей недолго – заболела, потеряла голос, а вскоре познакомилась с Заболоцким и вышла за него замуж. Николай был первенцем, а всего в семье родилось семеро детей; один из них умер в раннем возрасте. Детство и юность Николая Заболоцкого прошли вдалеке от столиц, в сельской местности, затем в уездном городке Уржуме, откуда был родом его отец, где поэт учился и куда со временем переселилась вся семья Заболоцких. Николай интересовался занятиями отца – биологией, химией, сельским хозяйством. Отец брал его в служебные поездки, Николай видел природу, жизнь крестьян, слушал их беседы. С семи лет Николай Заболоцкий сочинял стихи. По свидетельству Касьянова, он очень любил стихи Ахматовой.

- В две тысячи третьем году исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта – Николая Алексеевича Заболоцкого. Он родился в 1903 году, 07 мая (по новому стилю), в селении Кукмор близ Казани. Отец его – Алексей Агафонович Заболоцкий по образованию был агрономом. Мать поэта, Лидия Андреевна, окончила гимназию, затем учительские курсы, но работала учительницей недолго – заболела, потеряла голос, а вскоре познакомилась с Заболоцким и вышла за него замуж. Николай был первенцем, а всего в семье родилось семеро детей; один из них умер в раннем возрасте. Детство и юность Николая Заболоцкого прошли вдалеке от столиц, в сельской местности, затем в уездном городке Уржуме, откуда был родом его отец, где поэт учился и куда со временем переселилась вся семья Заболоцких. Николай интересовался занятиями отца – биологией, химией, сельским хозяйством. Отец брал его в служебные поездки, Николай видел природу, жизнь крестьян, слушал их беседы. С семи лет Николай Заболоцкий сочинял стихи. По свидетельству Касьянова, он очень любил стихи Ахматовой.

- В две тысячи третьем году исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта – Николая Алексеевича Заболоцкого. Он родился в 1903 году, 07 мая (по новому стилю), в селении Кукмор близ Казани. Отец его – Алексей Агафонович Заболоцкий по образованию был агрономом. Мать поэта, Лидия Андреевна, окончила гимназию, затем учительские курсы, но работала учительницей недолго – заболела, потеряла голос, а вскоре познакомилась с Заболоцким и вышла за него замуж. Николай был первенцем, а всего в семье родилось семеро детей; один из них умер в раннем возрасте. Детство и юность Николая Заболоцкого прошли вдалеке от столиц, в сельской местности, затем в уездном городке Уржуме, откуда был родом его отец, где поэт учился и куда со временем переселилась вся семья Заболоцких. Николай интересовался занятиями отца – биологией, химией, сельским хозяйством. Отец брал его в служебные поездки, Николай видел природу, жизнь крестьян, слушал их беседы. С семи лет Николай Заболоцкий сочинял стихи. По свидетельству Касьянова, он очень любил стихи Ахматовой.

УЧЕБА

В 1920 году, окончив Уржумское реальное училище, Николай Заболоцкий отправился в Москву, где и поступил на историко-филологический факультет Московского университета, а также на медицинский факультет – поскольку студентам медицинского выдавали хороший продовольственный паёк. Однако и этого пайка, по-видимому, не хватало для выживания.

Николаю пришлось, прервав учение, вернуться домой. Но в 1921 году он снова отправился учиться, на этот раз в Петроград. В Петрограде Николай стал студентом отделения языка и литературы общественно-экономического факультета Педагогического института имени Герцена. Учась в институте, Заболоцкий продолжал сочинять стихи, некоторое время участвовал в работе студенческого литературного объединения.

В 1925 году поэт окончил Педагогический институт, и в том же году изменил свою фамилию – стал писать её через «ц» и произносить с «польским» ударением – на предпоследнем слоге.

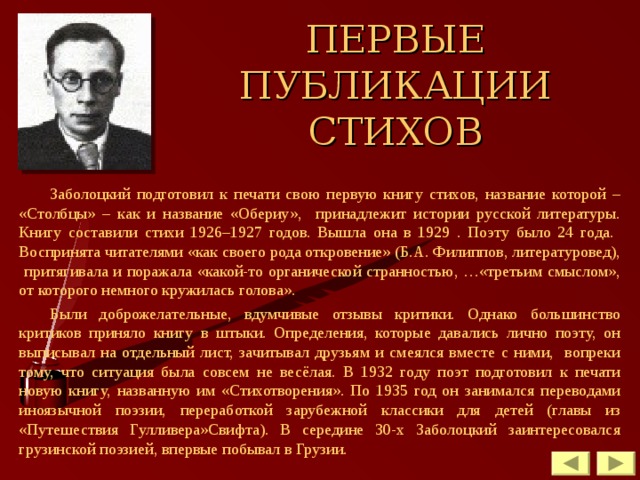

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТИХОВ

Заболоцкий подготовил к печати свою первую книгу стихов, название которой – «Столбцы» – как и название «Обериу», принадлежит истории русской литературы. Книгу составили стихи 1926–1927 годов. Вышла она в 1929 . Поэту было 24 года. Воспринята читателями «как своего рода откровение» (Б.А. Филиппов, литературовед), притягивала и поражала «какой-то органической странностью, …«третьим смыслом», от которого немного кружилась голова».

Были доброжелательные, вдумчивые отзывы критики. Однако большинство критиков приняло книгу в штыки. Определения, которые давались лично поэту, он выписывал на отдельный лист, зачитывал друзьям и смеялся вместе с ними, вопреки тому, что ситуация была совсем не весёлая. В 1932 году поэт подготовил к печати новую книгу, названную им «Стихотворения». По 1935 год он занимался переводами иноязычной поэзии, переработкой зарубежной классики для детей (главы из «Путешествия Гулливера»Свифта). В середине 30-х Заболоцкий заинтересовался грузинской поэзией, впервые побывал в Грузии.

Ещё в студенческие годы поэт познакомился с Екатериной Клыковой, также учившейся в Педагогическом институте имени Герцена. В 1928 году Заболоцкий просил Екатерину выйти за него замуж, в 1930 году женился на ней, в 1932 у них родился сын Никита, в 1937 – дочь Наташа. В 1937 году вышла книга новых стихотворений Заболоцкого, названная им «Вторая книга». В 1938 поэт начал работу над стихотворным переложением на современный русский язык «Слова о полку Игореве» и над поэмой «Осада Козельска». Но завершить работу тогда не удалось: Заболоцкий был арестован и после года тюремного заключения без суда приговорён к пяти годам лагерей.

В 1944 году его освободили, но оставили в системе лагеря без права выбора работы и свободного перемещения по стране. В 1945 лагерь был переведён под Караганду. В конце 1945 года поэт с помощью московских друзей получил командировку в Москву и уехал из Казахстана, но только в 1946-м смог получить официальное разрешение жить в Москве, и тогда вызвал к себе жену с детьми. В это время Заболоцкий снова, после долгого перерыва, начал писать стихи. В 1948 году вышла третья книга поэта. Но прежняя жизнь была невозвратна.

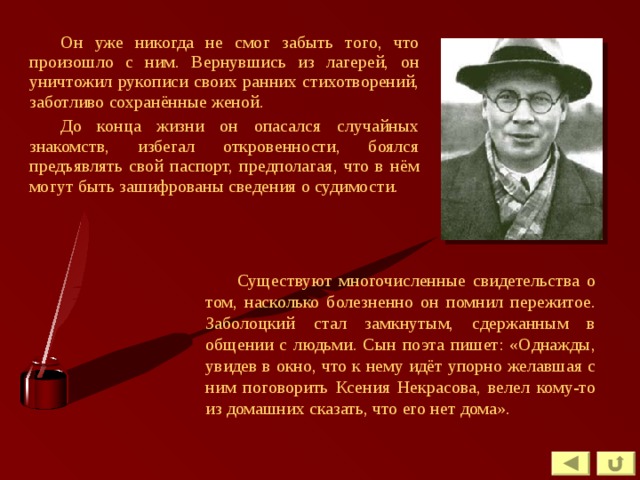

Он уже никогда не смог забыть того, что произошло с ним. Вернувшись из лагерей, он уничтожил рукописи своих ранних стихотворений, заботливо сохранённые женой.

До конца жизни он опасался случайных знакомств, избегал откровенности, боялся предъявлять свой паспорт, предполагая, что в нём могут быть зашифрованы сведения о судимости.

Существуют многочисленные свидетельства о том, насколько болезненно он помнил пережитое. Заболоцкий стал замкнутым, сдержанным в общении с людьми. Сын поэта пишет: «Однажды, увидев в окно, что к нему идёт упорно желавшая с ним поговорить Ксения Некрасова, велел кому-то из домашних сказать, что его нет дома».

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА 40-50-Х ГОДОВ

- «поэзия мысли», традиции Тютчева

- в стихах желание найти ответ на главные вопросы бытия

- преклонение перед всесилием человеческого разума. Разумом, способностью мыслить наделены у Заболоцкого природа (растения, животные, насекомые, птицы, вода) и человек

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ЗАБОЛОЦКОГО

- человек – дитя природы. «Как я, человек, могу покорять природу, если я есть не что иное, как ее разум, ее мысль»

- человек – сотворец природы

- природа слышится поэтом из всех форм звучания преобладает пение. Поет все: речка, кузнечики, жуки, лес, глухари, сердце

- природа – ведущее начало творческой жизни человека. Жизненная сила природы = музыка

- образ природы связан с женским образом

- человек и природа в мировидении Заболоцкого связаны неразрывно, воздействуя друг на друга

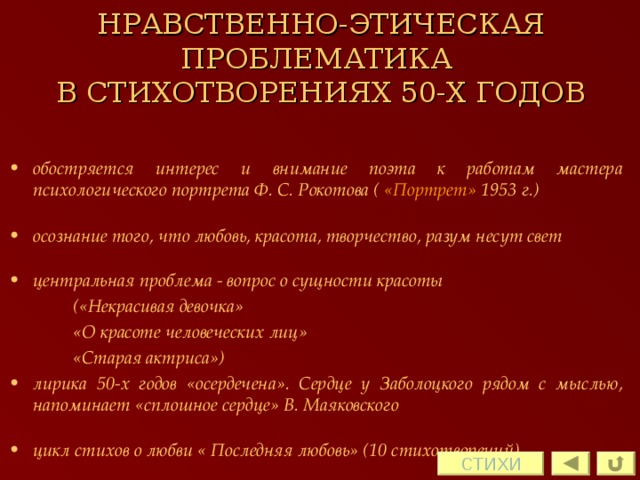

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 50-Х ГОДОВ

- обостряется интерес и внимание поэта к работам мастера психологического портрета Ф. С. Рокотова ( «Портрет» 1953 г.)

- осознание того, что любовь, красота, творчество, разум несут свет

- центральная проблема - вопрос о сущности красоты

(«Некрасивая девочка»

«О красоте человеческих лиц»

«Старая актриса»)

- лирика 50-х годов «осердечена». Сердце у Заболоцкого рядом с мыслью, напоминает «сплошное сердце» В. Маяковского

- цикл стихов о любви « Последняя любовь» (10 стихотворений)

СТИХИ

Портрет

Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова

смотрела Струйская на нас?

Её глаза- как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Её глаза- как два обмана,

Покрытых мглою неудач.

… Когда потемки наступают

И приближается гроза,

Со дна души моей мерцают

Её прекрасные глаза.

Н. Заболоцкий

Александра Федоровна Струйская

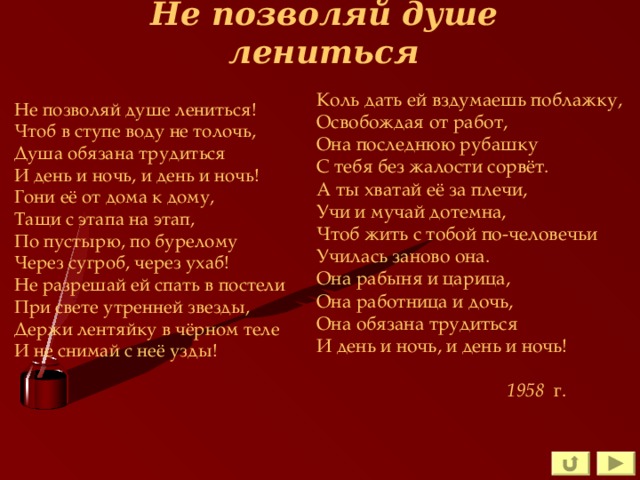

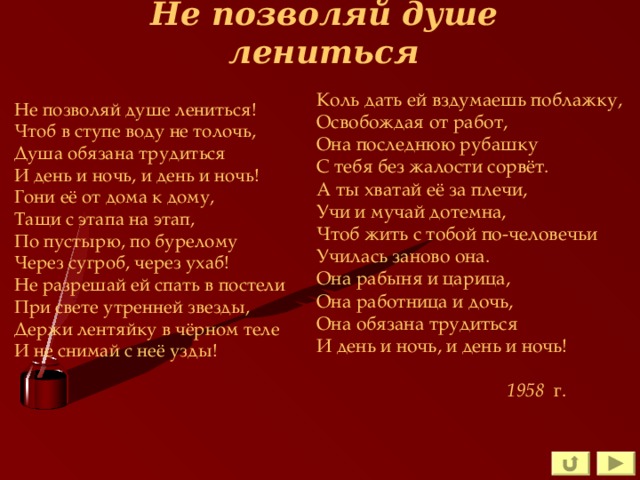

Не позволяй душе лениться

Коль дать ей вздумаешь поблажку,

Освобождая от работ,

Она последнюю рубашку

С тебя без жалости сорвёт.

А ты хватай её за плечи,

Учи и мучай дотемна,

Чтоб жить с тобой по-человечьи

Училась заново она.

Она рабыня и царица,

Она работница и дочь,

Она обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

1958 г.

- 1958 г.

- 1958 г.

- 1958 г.

- 1958 г.

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,

Тащи с этапа на этап,

По пустырю, по бурелому

Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели

При свете утренней звезды,

Держи лентяйку в чёрном теле

И не снимай с неё узды!

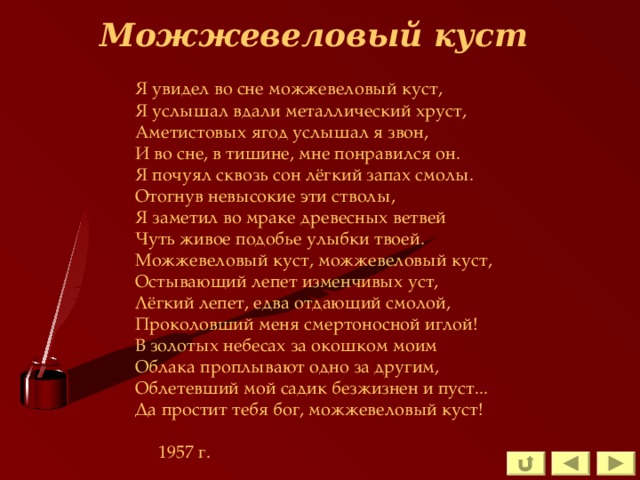

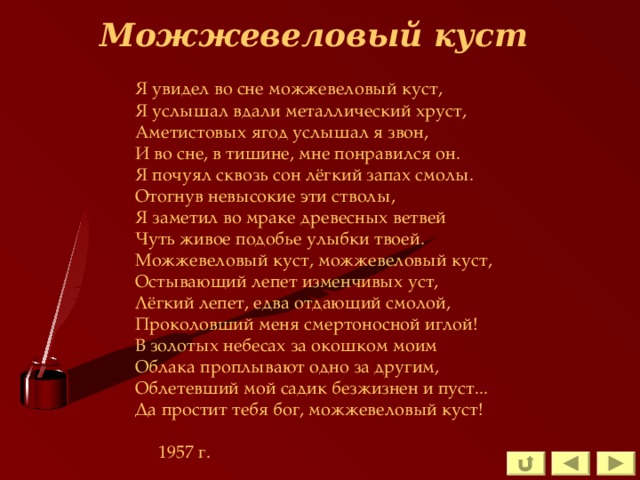

Можжевеловый куст

Я увидел во сне можжевеловый куст,

Я услышал вдали металлический хруст,

Аметистовых ягод услышал я звон,

И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон лёгкий запах смолы.

Отогнув невысокие эти стволы,

Я заметил во мраке древесных ветвей

Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,

Остывающий лепет изменчивых уст,

Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,

Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим

Облака проплывают одно за другим,

Облетевший мой садик безжизнен и пуст...

Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

1957 г.

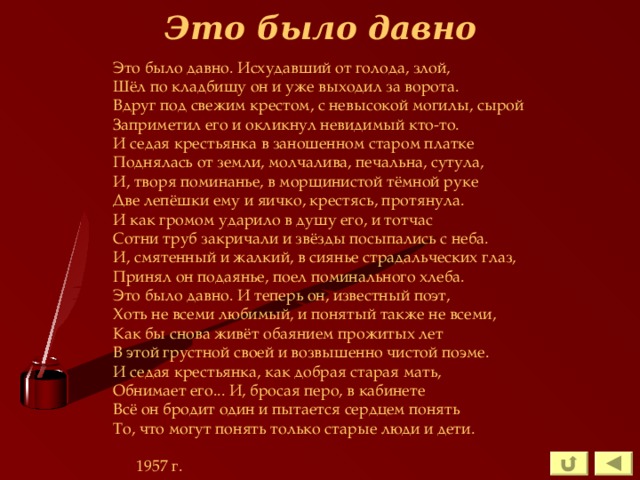

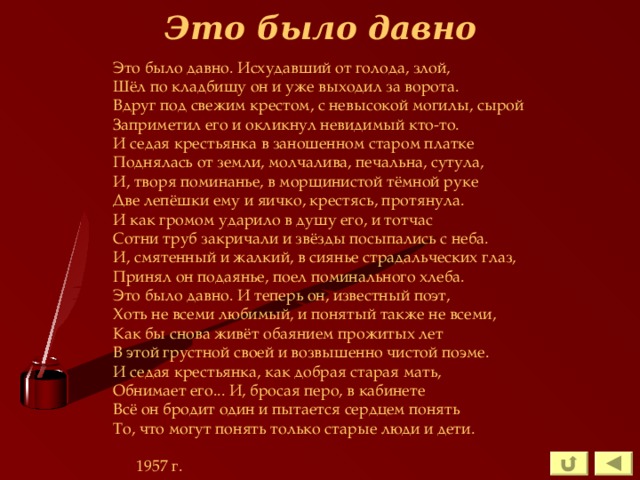

Это было давно

Это было давно. Исхудавший от голода, злой,

Шёл по кладбищу он и уже выходил за ворота.

Вдруг под свежим крестом, с невысокой могилы, сырой

Заприметил его и окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка в заношенном старом платке

Поднялась от земли, молчалива, печальна, сутула,

И, творя поминанье, в морщинистой тёмной руке

Две лепёшки ему и яичко, крестясь, протянула.

И как громом ударило в душу его, и тотчас

Сотни труб закричали и звёзды посыпались с неба.

И, смятенный и жалкий, в сиянье страдальческих глаз,

Принял он подаянье, поел поминального хлеба.

Это было давно. И теперь он, известный поэт,

Хоть не всеми любимый, и понятый также не всеми,

Как бы снова живёт обаянием прожитых лет

В этой грустной своей и возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка, как добрая старая мать,

Обнимает его... И, бросая перо, в кабинете

Всё он бродит один и пытается сердцем понять

То, что могут понять только старые люди и дети.

1957 г.

СТИХИ ЗАБОЛОЦКОГО

Признание

Это было давно

Можжевеловый куст

Признание

Зацелована, околдована,

С ветром в поле когда-то обвенчана,

Вся ты словно в оковы закована,

Драгоценная моя женщина!

Не весёлая, не печальная,

Словно с тёмного неба сошедшая,

Ты и песнь моя обручальная,

И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,

Обниму их с неистовой силою,

И слезами и стихотвореньями

Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,

Дай войти в эти очи тяжёлые,

В эти чёрные брови восточные,

В эти руки твои полуголые.

Что прибавится - не убавится,

Что не сбудется - позабудется...

Отчего же ты плачешь, красавица?

Или это мне только чудится?

1957 г.

Текст песни « Очарована околдована »

Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана,

Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина! Не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, Ты и песнь моя обручальная, ты звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, И слезами и стихотвореньями обожгу тебя, добрую, милую Что не сбудется, позабудется, что не вспомнится, то не исполнится Так чего же ты плачешь красавица или мне это просто кажется.

Также эта песня исполнялась: Михаилом Звездинским и Анатолием Могилевским.

ПОДРОБНЕЕ

ЗАДАНИЯ

Сравнить стихотворение Н. Заболоцкого «Гроза» и стихотворение Ф. Тютчева «Весенняя гроза».

Какая картина грозы вам кажется ярче, образней? Почему?

Как вы понимаете символический образ «светлоокой девы»?

В чем смысл обращения к мифологическим образам в стихотворениях?

Какими художественными средствами пользуются поэты для воплощения своего замысла?

Весенняя гроза

Гроза

Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной и шум нагорный - Все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила.

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,

Тень от тучи легла. И слилась, и смешалась с травой.

Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,

Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,

Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,

Эту молнию мысли и медлительное появленье

Первых дальних громов- первых слов на родном языке.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,

И стекает по телу, замирая в восторге, вода,

Травы падают в обморок. И направо бегут и налево

Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,

Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы.

И, играя громами, в белом облаке катится слово,

И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

До самых последних дней Николай Заболоцкий трудился вдохновенно. И своим читателям он оставил мудрый завет: «Не позволяй душе лениться…». Так называется одно из последних его стихотворении. А другие заветы такие: умей всматриваться в природу, ценить и почитать её красоту, уважать традиции классической поэзии, любить жизнь, ибо нет в мире ничего прекрасней бытия.