ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА

Исполнитель:

Панфилова К.,

студентка 3 «Б» группы

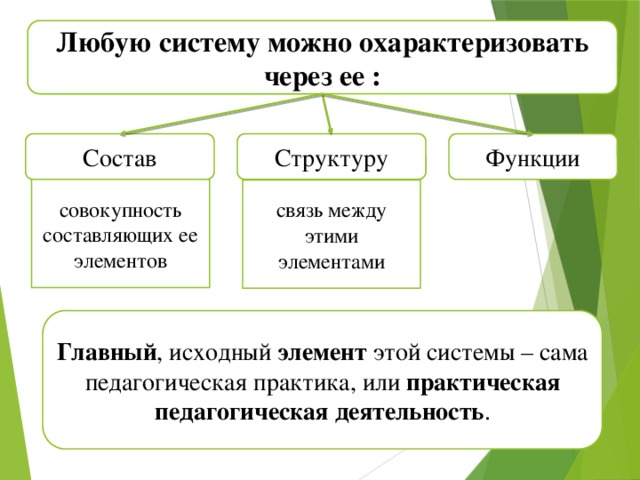

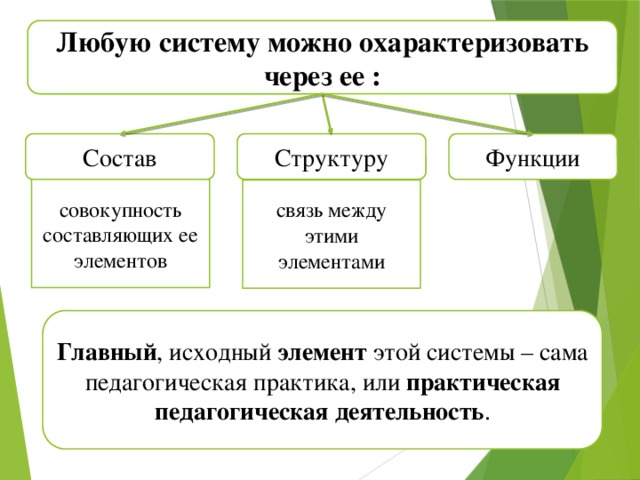

Любую систему можно охарактеризовать через ее :

Функции

Состав

Структуру

совокупность составляющих ее элементов

связь между этими элементами

Главный , исходный элемент этой системы – сама педагогическая практика, или практическая педагогическая деятельность .

Чёткость и однозначность терминологии - непременное требование научной методологии, и для науки вовсе не безразлично, какие слова употребляются, из какой понятийной среды они изъяты .

Покажем на материале главных для нашей проблемы категорий возможность для педагогической сферы разных структурных "срезов" ее специально-научного и методологического отображений.

Графически многообразие возможных систем отображения и связь понятий внутри каждого "среза" можно изобразить схемой.

Структурно-понятийные образования:

Для гносеологического (методологического) контекста:

Для онтологического (специально-научного) контекста:

- в деятельностном срезе: а2 - научная педагогическая деятельность, b2 - практическая педагогическая деятельность, с2 - объекты, средства и результаты педагогической деятельности;

- в деятельностном срезе: а -обучение, b - воспитание, с – методы обучения и воспитания;

- в процессуальном срезе: а1 - целостность учебно-воспитательного процесса, b1 - учебно-воспитательный процесс, с1 - образовательная, развивающая и воспитательная функции процесса обучения.

- в гносеологическом срезе: а3 - педагогическое знание, b3 - педагогическая действительность, с3 - методы познания педагогической действительности.

На схеме видно , что получает свое содержание в каждое из понятий b, b1, b2, b3 принадлежит "своей системе", связано с другими, тоже принадлежащими этой системе, понятиями, контексте данной системы . Каждое понятие относится к системе, в которую оно включено, и будучи из нее изъято, либо теряет смысл, либо "тянет" за собой всю ту систему, из которой оно было извлечено.

Таким образом, хотя все четыре понятия , обозначенные знаками b, b1, b2, b3 относятся к одному объекту действительности, в каждом конкретном случае, с учетом всех факторов, порождающих определенный способ отображения этого объекта, только одно из них адекватно этим факторам - задачам, принадлежности к специально-научному или методологическому контексту, деятельностному или процессуальному подходу и т.д.

Изображение объекта, оторванное от "собственной" системы понятий, ориентированное лишь на объект действительности, но не определенную область научного знания, исследовательскую задачу, специфический контекст и способ анализа, получается эклектичным, неадекватным поставленной цели.

По всем этим основаниям соответствующим задачам методологического анализа процесса познания в области педагогики следует считать понятие "педагогическая действительность" , соотнесенное с понятием "педагогическое знание" и "методы познания педагогической действительности".

Это понятие и будет исходным пунктом гносеологического цикла, объединяющего науку и практику. Оно - исходное только в логическом смысле, но также и генетически, поскольку педагогическая действительность возникла задолго до появления отображающей ее науки

НАУКА выделяет в этой реальности свои объекты , рассматривая их через призму сформированных в данной науке понятий.

Физическая реальность

(характеризует мир через призму теоретико-физических понятий, законов и принципов)

Объективная реальность

( не от каких физических теорий не зависит)

Педагогическую действительность (или педагогическую реальность) можно определить как действительность, взятую в аспекте педагогической деятельности.

Чтобы научно проанализировать научную действительность, провести в данной области исследование, нужно:

ШАГ 1

Появляется первый элемент системы в области отражения, будет описание педагогической действительности , включающее в себя результаты наблюдения и отображения (в том числе первичного обобщения) педагогического опыта.

Состав такого эмпирического описания многообразен. Здесь могут актуализироваться любые знания, отражающие какие-либо элементы педагогической действительности.

Такое знание может быть даже теоретическим по отношению к собственному предмету данной науки (например, психологии), хотя по отношению к нашей системе, отражая многообразие свойств и характеристик педагогической действительности, оно остается эмпирическим.

ШАГ 2

Теоретическое исследование.

(Недостаточно просто описать то, что происходит в школах и других учебных и воспитательных учреждениях.)

Необходимо найти глубинные основания педагогической деятельности, выявить сущность педагогической действительности, раскрыть действующие в ней закономерности.

Закономерность –

- наиболее общая форма воплощения теоретического знания.

- абстрактно-односторонний момент закона как конкретно-всеобщего, определенная закономерная связь. Выявленные закономерности свидетельствуют о наличии закона.

- объективно существующие, устойчивые, инвариантные связи и отношения.

Закономерный -значит, осуществляющийся на основе закона.

Педагогическая деятельность - объективно существующая, разветвленная область общественной деятельности.

Педагогическая деятельность- «естественный» процесс .

Он абстрагируется:

от целей и условий осуществления каждого отдельного акта педагогического воздействия

От конкретных педагогических ситуаций

От субъективных намерений вовлеченных в педагогическую деятельность лиц

В педагогической действительности можно обнаружить действие различных закономерностей:

гносеологических

психологических

физиологических и др.

Каждая группа таких закономерностей специально изучается соответствующей научной дисциплиной и учитывается педагогикой. Но педагогические закономерности не сводятся к сумме таких закономерностей.

Педагогические закономерности

- это инвариантные связи, специфические для педагогической деятельности.

- это закономерности реализации

проекта педагогической деятельности в педагогической действительности.

Дидактические закономерности - связи, которые могут дать целостную картину содержания и процесса обучения между :

- наукой и учебным предметом;

- преподаванием и учением.

Не всегда педагогические закономерности удается успешно выявить и сформулировать

Педагогическая наука не может ограничиться лишь отображением действительности, хотя бы и самым достоверным.

От нее требуют влиять на педагогическую действительность, преобразовывать, совершенствовать ее.

Функции

Конструктивно-техническая

(присуща техническим наукам)

Научно-теоретическая

(присуща фундаментальным наукам)

И-ль отображает педагогическую действительность такой, какая она должна быть.

И-ль отображает педагогическую действительность как она есть, как сущее.

Появилась в результате обоснования правильности педагогических проектов

Была генетически первичной и непосредственно направленна на практику

В плане синхронного анализа - противоположны

Педагогику нельзя характеризовать только как

теоретическую или только как прикладную науку.

Эта наука:

описывает и объясняет педагогические явления

указывает, как нужно обучать и воспитывать

Переход от отображения сущего к формулированию норм должного, т.е. от научно-технической функции педагогики к конструктивно-технической осуществляется на высоком уровне обобщения и конкретно в ыявляется как переход от закономерностей к нормативным обобщениям наиболее высокого ранга - к принципам педагогической деятельности.

Принцип – есть центральное понятие

обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован

принцип действия, под которым подразумевается, например, этическая норма.

Следует считать адекватным содержанию и задачам педагогической науки.

Дидактические принципы - это принципы деятельности, представляющие собой наиболее общее нормативное знание, которое педагогика получает, когда она реализует свою конструктивно-техническую функцию. Это - наиболее общие указания к деятельности, чем они и отличаются от, например, психологических принципов. Принцип наглядности как педагогический означает: следует применять в обучении средства наглядности.

Теоретической основой для выработки норм практической деятельности являются закономерности, которые сами по себе не содержат указаний для такой деятельности. Связь между теми и другими устанавливается не путем логических операций, а в ходе деятельности по научному обоснованию практики обучения и воспитания. В закономерностях заложено указание на общее направление и конкретные ориентиры (в том числе ограничения) разработки принципов.

Задача осмысления и регуляции любого вида деятельности, а особенно - столь разветвленной и многофакторной, как деятельность педагогическая, требует выделения и разработки достаточно широкого круга относящихся к такой деятельности норм разной степени общности.

Прямое приближение к педагогической действительности в нормативной среде начинается с принципов. Принципы по степени обобщенности лежат в одном ряду с закономерностями, но логически из них не выводятся.

Чтобы сформулировать принцип как общую норму деятельности нужны, наряду со знанием закономерностей, также и многие другие знания.

Таким образом, можно утверждать, что переход от закономерностей к принципам и тем самым от одной функции педагогической науки к другой осуществляется не посредством логических преобразований, а через деятельность .

проанализировать результаты экспериментов

провести множество наблюдений и экспериментов

учесть конкретную, обозначенную в программе цель обучения данному предмету

Какие другие знания ни включались бы в исследование, закономерность остается основой, ориентиром в переходе от отображения к конструированию .

Чтобы сформулировать принципы, нужно:

обратиться к разным наукам

Закономерности и принципы в системе связи педагогической науки и практики выступают как элементы этой системы, в которых воплощаются знания наибольшей степени общности, причем первые отражают педагогическую действительность как сущее, вторые относятся к нормативным знаниям, являющимся руководством к деятельности.

Принципы объективно обусловлены общественными потребностями и в то же время вариативны, подвижны.

Принципы как общие нормы деятельности конкретизируются (в ходе исследовательской деятельности) в правилах, рекомендациях для педагога-практика.

Система связи науки и практики существует не в виде застывшей схемы, а движется и развивается. Это не просто система знаний, а единый, все время возобновляющийся цикл деятельности.

Общая направленность научно-исследовательской деятельности, как это видно на схеме – от науки к практике, от изучения к конструированию.

В каждом отдельном исследовании возможен и обратный ход. Знание теории дает возможность целенаправленно наблюдать действительность, а знание уже сформулированных принципов позволяет более глубоко раскрыть закономерности.

Когда же речь идет о всей совокупности исследований, о всей деятельности в целом, общая направленность цикла должна быть такой, как показано на схеме. Только в этом случае можно говорить о прогностической функции науки, о научной обоснованности рекомендаций, о влиянии науки на практику, обязательно связанном с опережением этой практики наукой.

Первоосновой познания также и в области педагогики остается общественная практика.

Необходимо иметь в виду, что:

не всякая деятельность есть практика, и практика - не синоним человеческой деятельности вообще

гносеология признает и объясняет «способность человеческого познания на основе отображения того, что есть, раскрывать объективные возможности преобразования действительности…»

1

- новые требования общества к образованию и воспитанию, новые условия.

- новые требования общества к образованию и воспитанию, новые условия.

2

- цели и условия остаются на какое-то время неизменными, - неожиданный, непредвиденный результат педагогической деятельности.

- цели и условия остаются на какое-то время неизменными, - неожиданный, непредвиденный результат педагогической деятельности.

3

- логика развития педагогической теории, точнее, теоретической деятельности в данной области.

- логика развития педагогической теории, точнее, теоретической деятельности в данной области.

Факторы педагогической теории:

Единство теории и практики в области педагогики находит свое выражение в том, что и практическая деятельность, и научная реализуют одну и ту же социальную функцию . Можно утверждать, что это единство реализуется также и в описанном здесь цикле, причем реализуется оно посредством различных форм научно-познавательной и практической деятельности, через различные виды педагогических знаний.