МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -

инструменты, предназначенные для извлечения ритмически организованных и фиксированных по высоте звуков или чётко регулируемого ритма, а также шумов.

Древнерусская домра являлась инструментом, предназначенным, в первую очередь, для коллективного музицирования, и существовала в различных разновидностях. Первое дошедшее до нас упоминание о домре на Руси мы находим в “Поучениях митрополита Даниила”

В 1648 году последовал “высочайший” указ царя Алексея Михайловича “Об исправлении нравов и уничтожении суеверий”. Этот беспрецедентный по своей жестокости документ был направлен на полное истребление скоморошества. Царский указ был разослан воеводам всех русских городов. Предписания Алексея Михайловича старательно осуществлялись на практике. Русские народные инструменты безжалостно уничтожались. Широко известный факт: по велению патриарха Никона пять доверху груженых телег с музыкальными инструментами были вывезены на Москву-реку и там публично сожжены. С искоренением бродячего скоморошества изменяется инструментарий и в народном быту. К концу XVII столетия домра полностью выходит из употребления, фактически исчезает даже упоминание о ней. Исчезает профессиональное исполнительство музыкантов-домрачеев, прекращается производство домр. Однако народу по-прежнему нужен был струнный щипковый инструмент, подобный домре, и, главное, максимально простой в изготовлении. Именно так, изготовляемый кустарным способом, и возник новый вариант домры – балалайка.

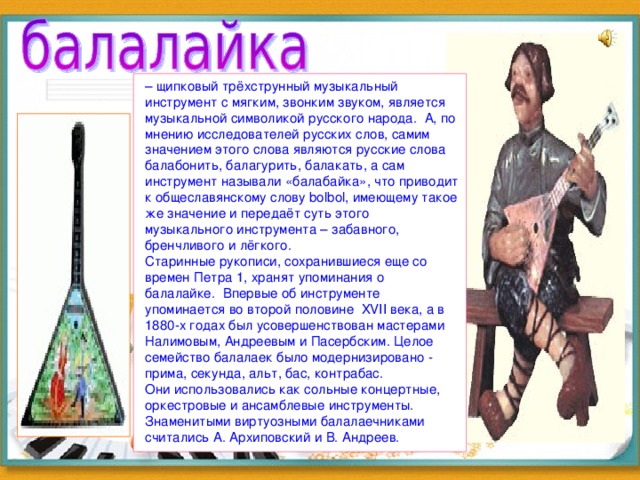

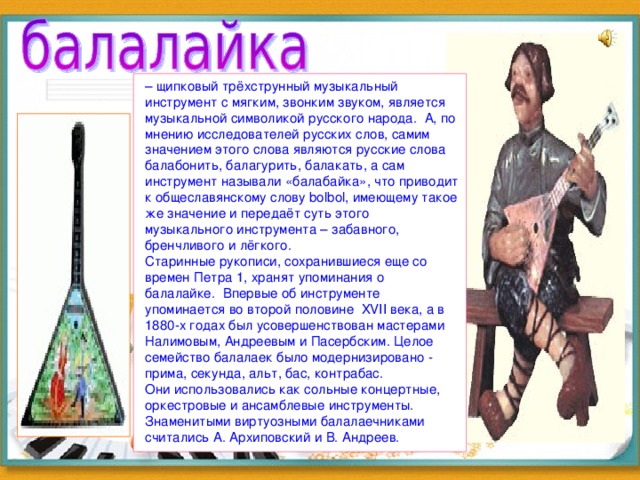

– щипковый трёхструнный музыкальный инструмент с мягким, звонким звуком, является музыкальной символикой русского народа. А, по мнению исследователей русских слов, самим значением этого слова являются русские слова балабонить, балагурить, балакать, а сам инструмент называли «балабайка», что приводит к общеславянскому слову bolbol, имеющему такое же значение и передаёт суть этого музыкального инструмента – забавного, бренчливого и лёгкого.

Старинные рукописи, сохранившиеся еще со времен Петра 1, хранят упоминания о балалайке. Впервые об инструменте упоминается во второй половине XVII века, а в 1880-х годах был усовершенствован мастерами Налимовым, Андреевым и Пасербским. Целое семейство балалаек было модернизировано - прима, секунда, альт, бас, контрабас.

Они использовались как сольные концертные, оркестровые и ансамблевые инструменты. Знаменитыми виртуозными балалаечниками считались А. Архиповский и В. Андреев.

Размеры балалайки достигают от самых маленьких – балалайка-прима (600-700 мм), до максимальных – балалайка-контрабас

(до 1,7 м). Корпус балалайки деревянный, слегка изогнутый, треугольный, а в XVIII—XIX веках он имел овальную форму. Струны у современных инструментов металлические, нейлоновые или карбоновые, на грифе 16 - 31 металлических ладов.

Смычковый метод звукоизвлечения используется при игре на скрипке, альте, виолончели и, реже, на контрабасе. Смычок состоит из древка со множеством натянутых между его концами волосков. Ведение смычком по струнам вызывает прерывистое перемещение струны по смычку, то есть вибрацию.

Гудок - старинный русский народный смычковый музыкальный инструмент. У него было три струны, плоская дека и спинка, без вырезов по бокам. Игра на нем походила на игру на виолончели. При Екатерине II Г. был довольно распространен в южной России, Малороссии и низовых губерниях. В Астраханской - губная камышовая дудка, сопель и свирель тоже называются гудками.

Группа инструментов, объединяемых по способу звукоизвлечения – удару.

С древнейших времён восточные славяне употребляли ударные инструменты в ратном деле, на охоте, в обрядах, в пастушестве и в качестве музыкального инструмента для ритмизующего сопровождения пения или пляски. Использование этих инструментов родственно хлопанию в ладоши, притоптыванию, что существовало у всех народах мира с древности.

Игра на ложках достигала в прошлом

веке высокого мастерства, о виртуозах-

ложечниках сохранились в литературе весьма восторженные отзывы.

Ложечники выступали соло, сопровождали

пение и пляски, а также входили в состав

различных ансамблей. Музыкальные ложки

по внешнему виду мало чем отличаются от обычных столовых деревянных ложек, только выделываются

они из более твёрдых пород дерева. Кроме того,

музыкальные ложки имеют удлинённые рукоятки и отполированную поверхность соударений.

Иногда вдоль рукоятки подвешивают бубенцы.

Бубен - музыкальный ударный инструмент в виде неширокой круглой деревянной обечайки, с натянутой на одной стороне кожаной мембраной. Иногда внутри обечайки подвешиваются бубенчики и колокольцы, а в прорези стенок вставляются бряцающие металлические пластинки.

Бубен известен восточным славянам с древнейших времён. Особенно широко они применялись в ратном деле и у скоморохов. В прежние времена бубном называли ударные инструменты, на которых натянута кожа. Возможно, когда в русских летописях встречается название "бубен", под этим следует разуметь инструмент, который позже стал называться "барабаном".

— ударный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. Первые трещотки как музыкальный инструмент описал Квитка. В. Даль в толковом словаре объясняет слово «трещотка» как снаряд, устроенный для того, чтобы трещать, грохотать, шуметь. Трещотки использовались в свадебном обряде при исполнении величальных песен с приплясыванием. Во время свадьбы трещотки украшают лентами, цветами, иногда бубенчиками. Состоят трещотки из набора 18 — 20 тонких дощечек длиной 16 — 18 см., сделанных обычно из дуба и соединённых между собой плотной верёвкой, продетой в отверстия верхней части дощечек. Для того, чтобы дощечки вплотную не прикасались друг к другу, между ними вверху вставлялись небольшие пластинки из дерева шириной приблизительно 2 см. Трещотку берут за концы веревок в обе руки. От резкого или плавного движения пластины ударяются друг о друга, издавая сухой, щёлкающий звук. Держат трещотку обычно на уровне головы или груди, а иногда выше; ведь инструмент этот привлекает внимание не только своим звуком, но и внешним видом.

Духовые музыкальные инструменты представляют собой деревянные, металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в результате колебаний заключённого в них столба воздуха.

Рожок — русский пастушеский духовой инструмент. Он выглядит как усеченный конус, изготовленный из бересты. В узкий конец рожка помещали кленовый или осиновый мундштук. Его называли свистулькой. Существовал также сигнальный рожок - металлическая, согнутая овалом трубка, с конусообразным раструбом и мундштуком в виде чашечки — применялся в войсках. Почтовый рожок применялся почтальонами для сигналов.

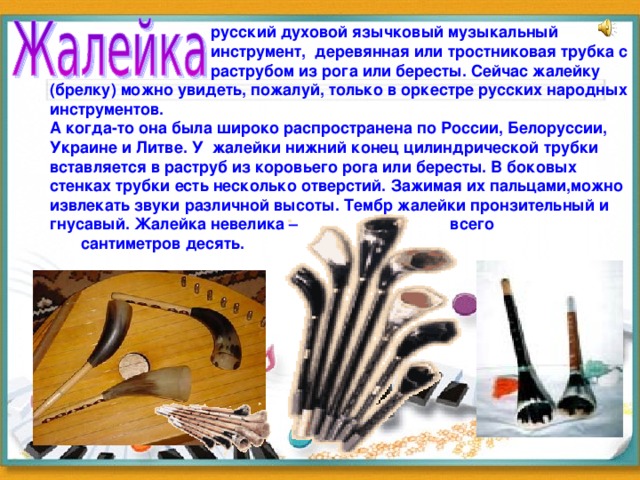

русский духовой язычковый музыкальный

инструмент, деревянная или тростниковая трубка с

раструбом из рога или бересты. Сейчас жалейку (брелку) можно увидеть, пожалуй, только в оркестре русских народных инструментов.

А когда-то она была широко распространена по России, Белоруссии,

Украине и Литве. У жалейки нижний конец цилиндрической трубки вставляется в раструб из коровьего рога или бересты. В боковых стенках трубки есть несколько отверстий. Зажимая их пальцами,можно извлекать звуки различной высоты. Тембр жалейки пронзительный и гнусавый. Жалейка невелика – всего сантиметров десять.

бук

Свирель — русский инструмент типа продольной флейты..

Продольную флейту изготавливали из различных материалов: тростника, глины, кости, дерева, бамбука, металла и даже из серебра, фарфора и хрусталя. По преданию, на свирели играл сын славянской богини любви Лады — Лель. Он делал себе весной свирель из прутиков березы. Наиболее часто летописцы употребляют три названия инструментов такого типа — свирель, сопель и цевница. В древней Руси «свирцом», «свирянином» называли исполнителя на любом духовом инструменте, кроме рога и трубы — «трубачея».

В первые годы нашего столетия В. В. Андреев ввел в свой оркестр свирели, снабженные клапанной механикой. Инструменты такой конструкции встречаются и в современных оркестрах народных инструментов.

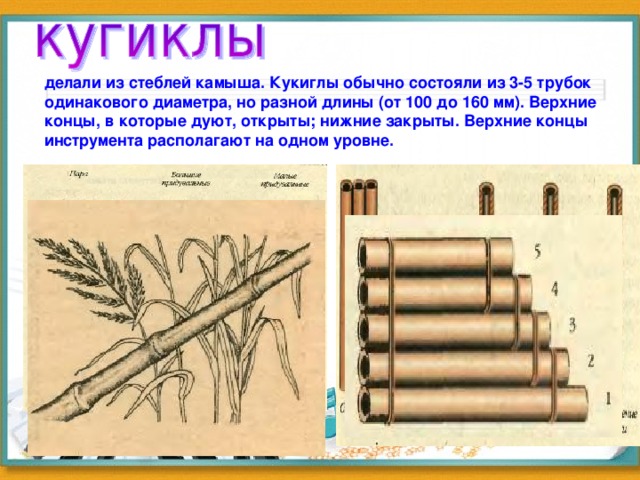

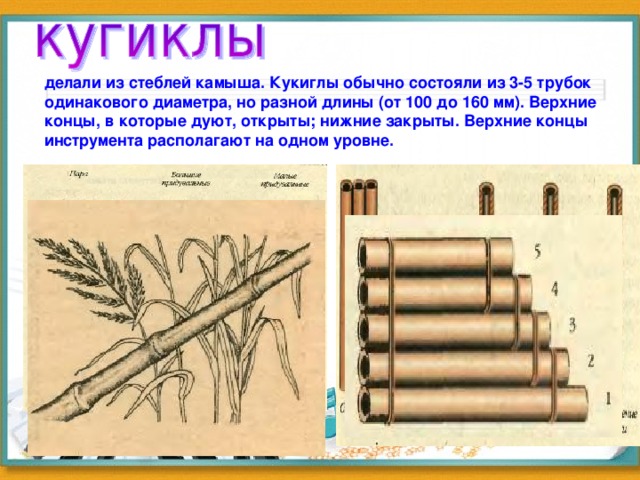

Кугиклы - это русская разновидность флейты. Поднося их ко рту, дуют на края срезов, извлекая, как правило, толчкообразные звуки. Обычно на них играли женщины в ансамбле, сопровождая игру песнями и плясками.

делали из стеблей камыша. Кукиглы обычно состояли из 3-5 трубок одинакового диаметра, но разной длины (от 100 до 160 мм). Верхние концы, в которые дуют, открыты; нижние закрыты. Верхние концы инструмента располагают на одном уровне.

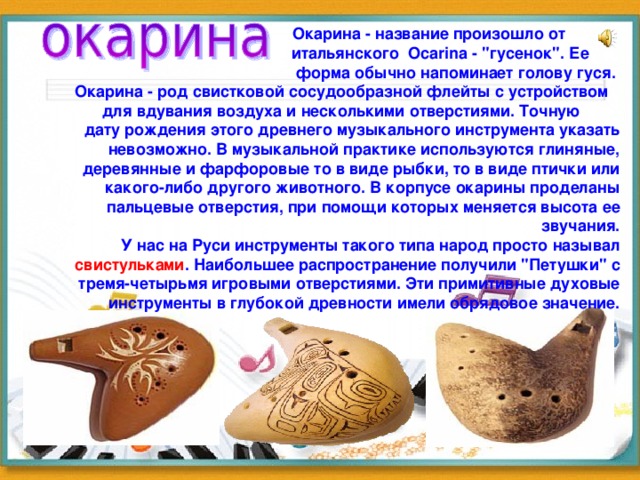

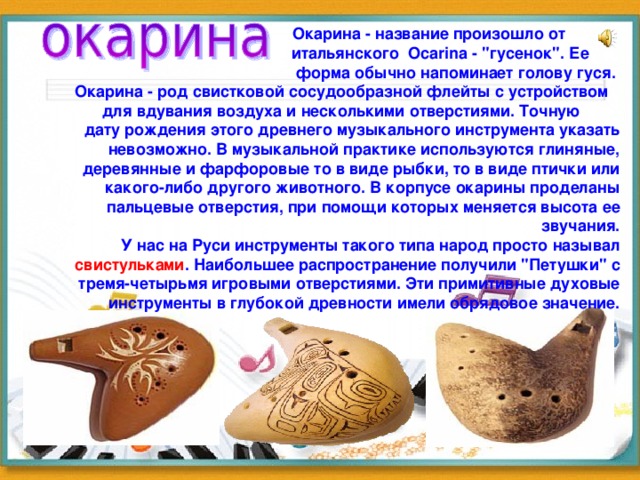

Окарина - название произошло от

итальянского Ocarina - "гусенок". Ее

форма обычно напоминает голову гуся. Окарина - род свистковой сосудообразной флейты с устройством для вдувания воздуха и несколькими отверстиями. Точную

дату рождения этого древнего музыкального инструмента указать невозможно. В музыкальной практике используются глиняные, деревянные и фарфоровые то в виде рыбки, то в виде птички или какого-либо другого животного. В корпусе окарины проделаны пальцевые отверстия, при помощи которых меняется высота ее звучания.

У нас на Руси инструменты такого типа народ просто называл свистульками . Наибольшее распространение получили "Петушки" с тремя-четырьмя игровыми отверстиями. Эти примитивные духовые инструменты в глубокой древности имели обрядовое значение.

Заслуженный артист России Геннадий Дмитриевич

Заволокин писал:

“ Ну-ка, глянь с-под руки на дорожку, Кто уходит, а кто к нам шагает? Отыми у России гармошку И Россия себя потеряет! Не беда, что дорожка крутая, Видно, этой идти нам дорожкой… И навеки Россия святая Породнилась с простою гармошкой!”

Гармоника произошла от азиатского инструмента, который назывался «шен». Шен в России был известен очень давно в X-XIII веках в период татаро-монгольского владычества. Некоторые исследователи утверждают, что шен прошёл путь из Азии в Россию, а затем в Европу, где был усовершенствован и стал распространенным, подлинно популярным во всей Европе музыкальным инструментом - гармоникой.

Баян и гармонь, как щит и меч, незаменимые виды русского духовного оружия. Они — опора государственности, целители души русского человека.

Баян и гармонь в жизни русского народа больше, чем просто музыкальные инструменты, это, можно сказать, наш культурный и национальный символ. Прежде они были накрепко связаны с жизнью народа: и в праздниках, и в буднях, и на войне.

Наш сегодняшний разговор о том, какое огромное значение в годы войны для поддержания боевого духа русского воинства играли русская песня, русский танец и русская гармонь . Их можно смело назвать символами Великой Победы . Русский человек не может без песни и гармони – ни в радости, ни в горе, ни в любви…

“ Звездой” всенародной военной эстрады была гармонь . Под гармонь пела великая Лидия Русланова, дав на фронте 1120 концертов. В труднейшие годы войны, в самых экстремальных условиях гармонь, словно генератор, включала в человеке потаенные резервы, будоражила кровь и помогала начисто погасить чувство страха.

Лидия Русланова исполняет под гармонь песню «Катюша»

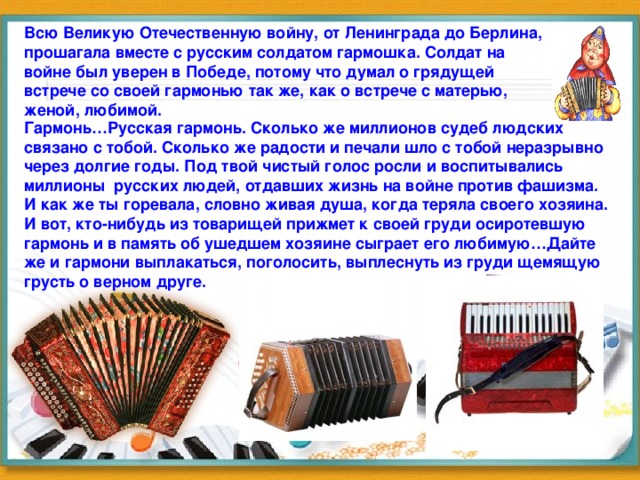

Всю Великую Отечественную войну, от Ленинграда до Берлина, прошагала вместе с русским солдатом гармошка. Солдат на войне был уверен в Победе, потому что думал о грядущей встрече со своей гармонью так же, как о встрече с матерью, женой, любимой.

Гармонь…Русская гармонь. Сколько же миллионов судеб людских связано с тобой. Сколько же радости и печали шло с тобой неразрывно через долгие годы. Под твой чистый голос росли и воспитывались миллионы русских людей, отдавших жизнь на войне против фашизма. И как же ты горевала, словно живая душа, когда теряла своего хозяина. И вот, кто-нибудь из товарищей прижмет к своей груди осиротевшую гармонь и в память об ушедшем хозяине сыграет его любимую…Дайте же и гармони выплакаться, поголосить, выплеснуть из груди щемящую грусть о верном друге.

Протопав дальнюю дорожку, Оттарабаня все деньки, Принес солдат с войны гармошку И набежали земляки.

У хромки раны, как награды, У хромки планки, как бинты… — Сыграй, сыграй, земляк, порадуй, Ведь долго дома не был ты.

Молчит солдат, молчит солдатка, К чему ненужные слова? И слезы горькие украдкой Солдатка прячет в рукава.

Стоит трехрядка на окошке, Басы немеют в тишине… Принес солдат с войны гармошку, Оставив пальцы на войне.

Г. Силкин.

И пришел день… День Победы! Сколько сердец дрогнет от одного только упоминания. В 1945 году гармонь взахлеб радовалась в этот день у поверженного рейхстага. Сколько гармонистов рванули в этот день “Славянку”.