Немецкая классическая философия, или Немецкий классический идеализм

Разработал учитель истории КГУ «ОСШ № 21 города Темиртау» Балтабаев Марат Бопышевич

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Немецкая классическая философия – это значительнейший этап в развитии философской мысли и культуры человечества. Немецкая классическая философия охватывает исторический период примерно в 100 лет - с середины XVIII века до середины XIX века. Представители немецкой классической философии - Кант, Гегель, Шеллинг, Фихте и Фейербах. Каждый из названных философов создал свою философскую систему, отличающуюся богатством идей и концепций. Вместе с тем немецкая классическая философия представляет собой единое духовное образование.

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

На ее рождение повлияли разные факторы – революция и попытка Реставрации во Франции, популярность идеологии естественного права и собственности, понятие разумного общественного строя. Классическая немецкая философия аккумулировала в себе предыдущие идеи разных стран, особенно в области познания, онтологии и общественного прогресса. Представители классической немецкой философии пошли вслед за просветителями XVIII в. и прежде всего французскими просветителями, провозгласив человека господином природы и духа, утверждая могущество разума, обратившись к идее закономерности исторического процесса.

НЕМЕЦКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ

Кроме того, все эти мыслители пытались понять, что такое культура и сознание. Их также интересовало то, какое место занимает в этом всем философия. Немецкие мыслители этого периода попытались дать характеристику сущности человека. Они разработали систематическую философию как «науку о духе», определили ее основные категории и выделили отрасли. А в качестве основного метода мышления большинство из них признавало диалектику.

Родоначальник этого философского направления

Иммануил Кант (1724 -1804). Большинство историков считают Иммануила Канта основателем того значительнейшего феномена в истории развития человеческого разума, которым является классическая немецкая философия.

«ДОКРИТИЧЕСКИЙ» ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА КАНТА

- Его творчество обычно подразделяют на два этапа: «докритический» (до написания «Критики чистого разума» в 1770 г.) и «критический» (примерно с 1770 г.). На первом этапе своего духовного развития Кант придерживался новых для того времени натурфилософских идей и проявил себя как ученый-естествоиспытатель . В сочинении «Всеобщая естественная история и теория неба» он предложил космогоническую гипотезу, которая в дальнейшем была развита Лапласом и вошла в историю науки под названием гипотезы Канта-Лапласа. Кант предположил, что вначале материя находилась в состоянии газопылевой туманности, в которой вокруг более тяжелых частиц под влиянием сил притяжения и отталкивания группировались первоначально небольшие астероиды. Механический круговорот частиц без всякого вмешательства бога привел к образованию Солнца и планет. Одновременно внутреннее движение частиц в первоначальных космических телах вызывало в них теплоту. По такой же схеме, по мнению И. Канта, происходило образование звезд и других небесных тел.

- Кроме этой гипотезы «докритический» И. Кант высказывал идею о приливном трении, замедляющим суточное вращение Земли, выступал против духовидения, других проявлений мистики.

«КРИТИЧЕСКИЙ» ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА КАНТА

- Второй, критический период в творчестве философа, посвящен проблемам гносеологии, диалектики, нравственности и эстетике. Прежде всего, он попытался решить дилемму, возникшую между эмпиризмом и рационализмом: что является источником знания – разум или опыт? Он счел, что эта дискуссия является по большому счету искусственной. Ощущения дают нам материал для исследования, а разум придает ему форму. Опыт же позволяет все это уравновесить и проверить. Если ощущения эфемерны и непостоянны, то формы разума – врожденные и априорные. Они возникли еще до опыта. Благодаря им мы можем выразить факты и феномены окружающего в понятиях. Но постичь сущность мира и Вселенной таким образом нам не дано. Это «вещи в себе», понимание которых лежит за пределами опыта, оно трансцедентно.

Критика теоретического и практического разума

Главное достижение И. Канта - это его критическая философия, изложенная в трех работах: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Первое сочинение посвящено вопросам теории познания и отвечает на вопрос: «Как возможна наука и философия?». Второе посвящено морали и отвечает на вопрос: «Как возможна нравственность и каким должно быть поведение людей?». И третье - проблемам явления нашему сознанию вещей и процессов природы и отвечает на вопрос: «Как возможно прекрасное в природе и в искусстве?»

Кант поставил основные проблемы, которые затем решала вся последующая немецкая классическая философия. Что и как может человек знать, как ему действовать, чего ожидать, и вообще, что он сам такое? Чтобы ответить на первый вопрос, философ рассматривает этапы мышления и их функции. Чувства оперируют априорными формами (например, пространство и время), рассудок – категориями (количество, качество). Факты, взятые из опыта, с их помощью преобразуются в идеи. А разум с их помощью выстраивает априорные синтетические суждения. Так происходит процесс познания. Но разум содержит в себе еще и безусловные идеи – о единстве мира, о душе, о Боге. Они представляют собой идеал, образец, но рационально их вывести из опыта или доказать невозможно. Всякая попытка сделать это порождает неразрешимые противоречия – антиномии. Они указывают, что здесь разум должен остановиться и уступить место вере. Раскритиковав теоретическое мышление, Кант переходит к практическому, то есть к морали. Ее основой, как считал философ, является априорный категорический императив – выполнение нравственного долга, а не личных желаний и склонностей. Кант предвосхитил многие особенности немецкой классической философии.

Иоган Готлиб Фихте (1762-1814).

Идеи Канта продолжал и развивал философ Иоган Готлиб Фихте . Его концепция называлась «Наукоучение». Он считал, что философия - это основополагающая наука, помогающая выработать единый метод познания. Главное в философском познании -это интеллектуальная интуиция. В процессе познания субъект взаимодействует с объектом, его сознание выступает как активное и творческое начало.

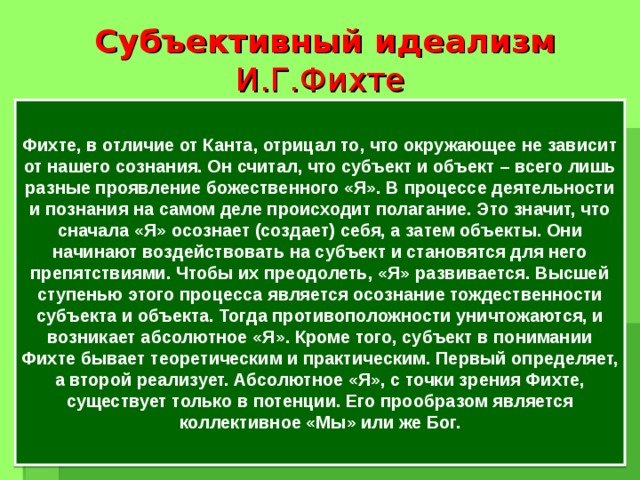

Субъективный идеализм И.Г.Фихте

Фихте, в отличие от Канта, отрицал то, что окружающее не зависит от нашего сознания. Он считал, что субъект и объект – всего лишь разные проявление божественного «Я». В процессе деятельности и познания на самом деле происходит полагание. Это значит, что сначала «Я» осознает (создает) себя, а затем объекты. Они начинают воздействовать на субъект и становятся для него препятствиями. Чтобы их преодолеть, «Я» развивается. Высшей ступенью этого процесса является осознание тождественности субъекта и объекта. Тогда противоположности уничтожаются, и возникает абсолютное «Я». Кроме того, субъект в понимании Фихте бывает теоретическим и практическим. Первый определяет, а второй реализует. Абсолютное «Я», с точки зрения Фихте, существует только в потенции. Его прообразом является коллективное «Мы» или же Бог.

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг(1775-1854)

Заметное место в немецкой классической философии занимает Ф. Шеллинг. Идеалист и диалектик, создатель «Системы трансцендентального идеализма». Основные направления его работы: натурфилософия, трансцендентальный идеализм и философия тождества.

саморефлексия человека = абсолютная воля. Абсолют оказывается, по существу, богом, в первом случае творящим мир, во втором - являющимся конечной целью развивающегося мира. " width="640"

саморефлексия человека = абсолютная воля. Абсолют оказывается, по существу, богом, в первом случае творящим мир, во втором - являющимся конечной целью развивающегося мира. " width="640"

Объективный трансцендентальный идеализм Шеллинга

Сердцевина философии Шеллинга - категория Абсолюта. Абсолют - это нечто самостоятельное, не зависящее от отдельных «Я»,существующее в потустороннем мире, но через природу воплощающее себя в социальной жизни. Абсолют, по Шеллингу, есть полная тождественность духа и природы, из которой он проявляется в обществе. С другой стороны, развитие в природе идет за счет развития ее самопознания по схеме: внутреннее чувство самой природы = саморефлексия человека = абсолютная воля. Абсолют оказывается, по существу, богом, в первом случае творящим мир, во втором - являющимся конечной целью развивающегося мира.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831)

Самый крупный философ немецкого классического идеализма. Его главное сочинение называется «Наука логики». Философ уподобил весь мир мышлению, которое не только функционирует по своим собственным законам, но и предписывает их и природе, и общественной жизни. Гегель создал широкую систему философских знаний. Сочинения Гегеля: «Энциклопедия философских наук», «Феноменология духа», «Философия природы» , «Философия истории», «Философия права», «История философии», «Эстетика» и др.

АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛИЗМ ГЕГЕЛЯ

В основе мироздания, по Гегелю, лежит Абсолютная Идея, неизменная духовная сущность, не зависящая ни от кого и ни от чего. На обыденном языке это есть не что иное, как бог. Абсоютная Идея, существуя изначально в мире, отчуждает себя сначала в мышление, где проходит три ступени в своем развитии: понятие, суждение, умозаключение. После того, как она исчерпывает себя в мышлении, она отчуждает себя в другую область - природу. Здесь она, проходя через три ступени: механику, химизм и органику, достигает своего высшего выражения в человеке и отчуждает себя в общество, где проходит в своем развитии новые три ступени: субъективный дух, объективный дух (в виде права, семьи, государства) и абсолютный дух (в виде искусства, религии и философии).

- Главное для Гегеля - доказать, что сознание, жизнь духа и мышления определяют законы природы и общества. Дух на своем высшем этапе развития, т.е. в искусстве, религии и философии, лишь воплощает то, что заложено в мышлении. Само мышление объективно существует в мире еще до природы, которая также выступает проявлением Абсолютной Идеи. В философии самого Гегеля эта идея приходит к познанию самой себя, возвращается к исходному пункту своего развития, после чего начинает вновь свое инобытие в мышлении. Так Абсолютная Идея совершает круг в своем развитии. Но вся эта деятельность идеи оказывается деятельностью чисто духовной, инобытием разума. Философия, по Гегелю, есть проявление мыслящего разума, творящего мир и изменяющего его.

- С точки зрения концептуальной философия Гегеля завершена.

ТВОРЕЦ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА

В основе диалектического метода Гегеля лежат три закона диалектики: единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода количественных и качественных изменений, отрицания отрицания. Суть диалектического метода Гегеля выражена в схеме, которая называется триадой (поскольку в ней три основных элемента). С чего следует начинать науку? - спрашивает Гегель. И отвечает: с ничто . Этому ничто противоположно неопределенное бытие, или нечто . Взаимодействие между ними приводит к зарождению какого-то зачаточного, или нового знания, или уже определенного бытия. Это появление нового происходит через промежуточные ступени: становление (т.е. брожение, взаимопереход от небытия к бытию и обратно от бытия к небытию) и снятие (т.е. отрицание старого, но с сохранением всего положительного в нем).

Согласно гегелевской диалектике, в каждой вещи, находящейся в состоянии тождества к самой себе, заложено её отрицание, нечто иное. Благодаря этому происходит сначала процесс зарождения противоречий, а затем и процесс разрешения их. Диалектика Гегеля требует вечного развития, революционных изменений. В то же время философская система Гегеля требует возврата к исходному пункту развития. Возникает противоречие между диалектическим методом и метафизической системой Гегеля.

ВЕЛИКИЙ ДИАЛЕКТИК

Гегель разработал развернутую, всестороннюю теорию идеалистической диалектики. Он впервые представил весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. исследовал его в беспрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, противоречиях, количественно-качественных и качественно-количественных изменениях, прерывах постепенности, борьбе нового со старым, направленном движении. В логике, философии природы, в истории философии, в эстетике и т. д. – в каждой из этих областей Гегель стремился найти нить развития.

Людвиг Андреас Фейербах (1804—1872)

Немецкий философ. Ученик Гегеля, а впоследствии его критик, особенно в области взглядов на религию. Родоначальник антропологического материализма. Главный труд философа — «Сущность христианства». Фейербах утверждал, что «не Бог создал человека, а человек создал Бога».

Философия Людвига Фейербаха

В первоначальный период своей философской деятельности Людвиг Фейербах принадлежал к школе младогегельянцев. Он считал идеальное лишь особым образом организованным материальным. При этом ему импонировала идея «реально чувствующего человека». Считал природу основой духа. Он был материалистом в понимании природы и полагал, что человек познает мир через свои ощущения, которые рассматривал как проявление природы. Из всех человеческих чувств Фейербах выделял нравственную любовь и считал религию полезной с точки зрения того, что она предписывает благоговейное отношению человека к человеку.

ИДЕАЛИСТ В ПОНИМАНИИ ОБЩЕСТВА

Родоначальник антропологического материализма, Фейербах в то же время оставался идеалистом в понимании общества. Он утверждал, что исторические эпохи различаются переменами в религиозном сознании. Христианство провозглашает любовь как главную творческую духовную силу, изменяющую мораль, отношение человека к человеку. По Фейербаху, любовь к богу выражает и любовь к человеку, так как бог есть отчужденная сущность человека. Через религию человек выражает свое чувство любви, устремленное к бессмертию. В этом духовном стремлении выражены и родовая сущность человека и его, идущая от родовой сущности, идеальная сущность. Нравственное перерождение людей для Фейербаха становится движителем общественного развития. На этой почве считал возможным создать идеальное государство, в котором господствовали бы любовь и справедливость.

Основные понятия

- Абсолют - основная категория в философии Шеллинга, означающая наличие в мире высшей вечной неизменной духовной сущности.

- Абсолютная идея - основная категория гегелевской философии, показывающая основу мира, творческое начало мира, неизменное, вечное, совершенное начало бытия.

- Абсолютный дух - часть гегелевской философской системы, в которой описывается жизнь свободного духа, не ограниченного пространством и временем и проявляющегося в искусстве, религии и философии.

- Автономная воля - категория в философии Канта, показывающая независимость нравственной воли от внешних обстоятельств, традиций, ценностей и т.п.

- Антиномии - противоречащие друг другу суждения.

- Антитезис - противоположное тезису положение.

- Апостериорный - существующий после опыта, за его пределами.

- Априорный - существующий до всякого опыта, врожденный.

- Априорные формы чувственного содержания - объекты познания, которые человек застает при рождении. В философии Канта это - пространство и время.

- «Вещь в себе» - основное понятие в философии Канта, показывающее наличие сущности вещи, независимой от нашего сознания, но не познаваемой.

- Воля - центральное понятие в философии Фихте, показывающее человека в качестве движителя социального и духовного развития.

- Законы диалектики - законы, являющиеся общими принципами развития природы, общества и мышления. У Гегеля сформулировано три основных закона диалектики: единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода количества в качество и качества в количество, отрицания отрицания.

- Императив - правило, которым руководствуются в поведении, правило побуждающее к поступку.

Основные понятия

- Категории диалектики - основные понятия, характеризующие всеобщие свойства развивающегося мира. Например: возможность, действительность, необходимость, случайность и т.п.

- Категорический императив - правило, требующее обязательного исполнения.

- Любовь - согласно философии Фейербаха главное средство изменения социальной действительности, поскольку она является нравственным чувством, помогающим находить духовную связь между «Я» и «ТЫ».

- Максима - правило поведения, внешне выраженная формула поведения.

- «Не-Я» - окружающая субъекта пассивная среда в философии Фихте.

- Объективный дух - часть гегелевской системы, в которой отражены воззрения философа на социально-историческую жизнь человечества, проявляющуюся в праве, семье, государстве.

- Опредмечивание - превращение сырья, идеи в предмет, вещь, которые становятся уже элементом культуры.

- Отчуждение - категория гегелевской философии, означающая процесс делания чего-либо (например: труда, личности) чужим для человека.

- Отчуждённая сущность человека - в философии Фейербаха это бог, в других философских системах - душа, труд и др.

- Распредмечивание - превращение вещи в идею, принцип.

- Старогегельянцы - последователи философии Гегеля, взявшие на вооружение его консервативную метафизическую систему.

- Младогегельянцы - последователи философии Гегеля, взявшие на вооружение его диалектический метод.

- Перцепция - чувственное восприятие действительности.

- Синтез - соединение тезиса и антитезиса в некоем единстве, где сохраняются их некоторые черты, но в то же время утверждается нечто новое (определенное бытие).

Основные понятия

- Субъективный дух - категория гегелевской философии, показывающая жизнь индивидуального сознания.

- Тезис - первое, основное положение гегелевской триады, сделанное в виде утверждения.

- Тождество - категория в философии Шеллинга, показывающая примерную схожесть, равенство духа и природы, включающая в себя субъект и объект.

- Трансцендентальный - существующий по ту сторону мира, до всякого опыта.

- Трансцендентальная апперцепция - доопытное сверхчувственное восприятие действительности, служащее условием синтеза чувственного и рационального рассудочного знания.

- Трансцендентный - выходящий за пределы внешнего созерцания, внутреннего возможного опыта, потусторонний.

- Триада - метод гегелевской философии, показывающий трехзвенную структуру любого диалектического процесса.

- Явление - основное понятие в философии Канта, показывающее обнаружение вещи человеческим сознанием в искаженном виде.

- «Я» - категория в философии Фихте, указывающая на центральную роль субъекта в мире.

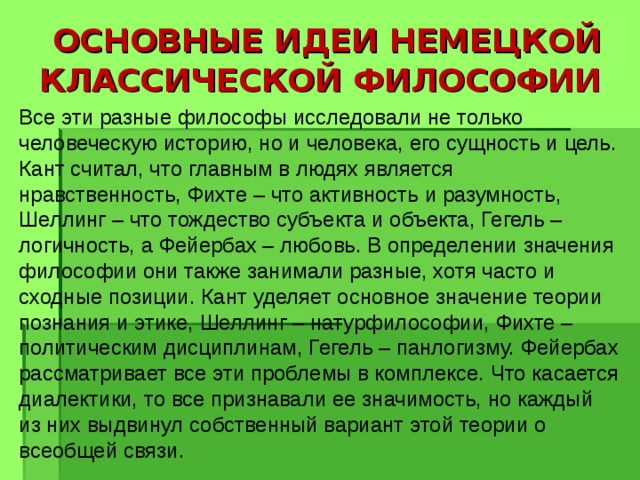

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Все эти разные философы исследовали не только человеческую историю, но и человека, его сущность и цель. Кант считал, что главным в людях является нравственность, Фихте – что активность и разумность, Шеллинг – что тождество субъекта и объекта, Гегель – логичность, а Фейербах – любовь. В определении значения философии они также занимали разные, хотя часто и сходные позиции. Кант уделяет основное значение теории познания и этике, Шеллинг – натурфилософии, Фихте – политическим дисциплинам, Гегель – панлогизму. Фейербах рассматривает все эти проблемы в комплексе. Что касается диалектики, то все признавали ее значимость, но каждый из них выдвинул собственный вариант этой теории о всеобщей связи.

Заключение

Классическая немецкая философия – одно из наиболее значительных достижений духовной культуры Западной Европы XIX в. Немецкая классическая философия, основными чертами которой были идеализм, диалектика, абстрактность, элитарность, увлеченность разработкой философских категорий, попытками осмыслить специфику труда и жизни общества, подготовила почву для появления марксизма.

саморефлексия человека = абсолютная воля. Абсолют оказывается, по существу, богом, в первом случае творящим мир, во втором - являющимся конечной целью развивающегося мира. " width="640"

саморефлексия человека = абсолютная воля. Абсолют оказывается, по существу, богом, в первом случае творящим мир, во втором - являющимся конечной целью развивающегося мира. " width="640"