"МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ВОПРОСАМИ, ОБОЗНАЧЕННЫМИ В ИКС (ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ СТАНДАРТЕ)”

Подготовила учитель

истории и обществознания

МБОУ “Шерекинская СОШ” Молокоедова О. Н.

В заключительной части ИКС есть список из 20 трудных вопросов, материалы по которым есть в учебнике в рубрике “Историки спорят”, где приведены различные точки зрения историков, и отдельно существуют следующие пособия: “Древнерусское государство”, “И. В. Сталин портрет на фоне эпохи”, “Великая российская революция 1917 г.”, “Великая Отечественная война”.

Ключевыми особенностями ФГОС основного общего образования, которые должны быть обязательно учтены при проектировании урока в условиях реализации новых стандартов являются:

Во-первых, системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта.

Реализация системно-деятельностного подхода, в частности, предполагает:

изменение целей образования (переход от усвоения знаний, умений и навыков к определению цели как формированию умения учиться);

Во-вторых, требования к результатам освоения основной образовательной программы. Учителю предстоит осознать важность и необходимость достижения обучающимися трёх групп планируемых образовательных результатов (личностных, предметных и метапредметных).

В – третьих, развитие универсальных учебных действий — личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Работа может идти как в группах, так и индивидуально. Подобные задания не только направлены на самостоятельную деятельность учащихся с источником информации, метапредметность,но и на формирование ключевых компетенций. В рамках историко-культурного стандарта для изучения был предложен перечень трудных тем. При изучении «трудных» тем истории каждый учитель занят отбором тех методов и приёмов преподавания, которые бы позволяли учащимся самостоятельно усваивать знания и умения.

Главной проблемой исторического образования в условиях перехода на ФГОС остается сохранение достаточно большого объема обязательного для усвоения содержания при неразработанности педагогического инструментария. Это создаёт затруднения при реализации предметных целей и задач и одновременного освоения УУД.

Для формирования УУД используются следующие виды деятельности: • составить рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, литературного источника, карты и схемы; • извлекать информацию из источника; • описание объекта по схеме; • составление характеристики исторического деятеля; • работа с картой («чтение карты»), схемой; • анализ исторического источника; • чтение и обобщение фактов из литературного источника; • составление вопросов к тексту, ответы на них; • комментированное чтение текста; • составление простого и сложного плана; • составление сравнительных, хронологических таблиц; • составление кластера; • подбор фактов, подтверждающих или опровергающих гипотезу; • составление логической схемы, цепочки; и другие.

Универсальным средством обучения, который позволяет учителю, научить учащегося учиться является алгоритм. Необходимо использовать принципиальные основы алгоритма в изучении «трудных» вопросов истории.

В истории алгоритмы можно разделить на две группы: первая часть – это алгоритмы приобретения УУД (составление простого плана, сложного плана, и т.д.) и вторая группа – это алгоритм достижений предметных результатов по истории (алгоритм изучения революций, войн и т.д.).

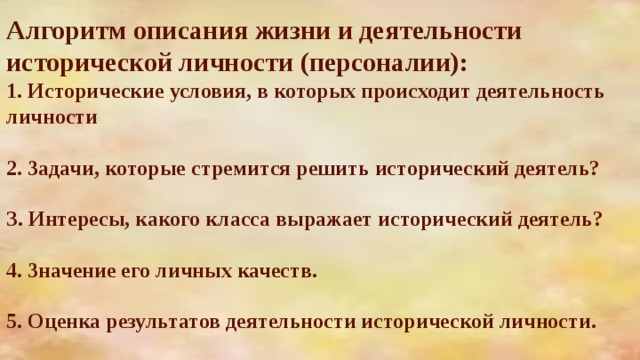

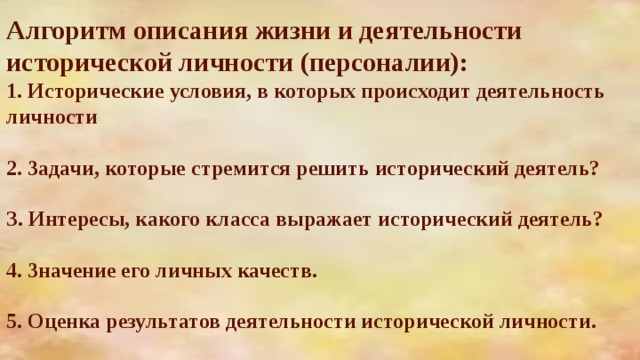

Алгоритм описания жизни и деятельности исторической личности (персоналии): 1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности

2. 3адачи, которые стремится решить исторический деятель?

З. Интересы, какого класса выражает исторический деятель?

4. 3начение его личных качеств.

5. Оценка результатов деятельности исторической личности.

Алгоритм изучения цивилизации

1.Природно - географические условия существования.

2.Особенности социально-экономического развития.

З.Особенности духовного развития (религия, уровень образования, науки и культуры, черты общественного сознания).

4. Нравственные ценности, нормы поведения.

5.Вклад в развитие мирового сообщества (собственная точка зрения).

Алгоритм изучения войн. 1. Причины и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне: подготовка к войне, соотношение сил, планы сторон.

2. Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало: основные этапы и главные сражения: окончание войны, условия мира, итоги.

З. Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия войны

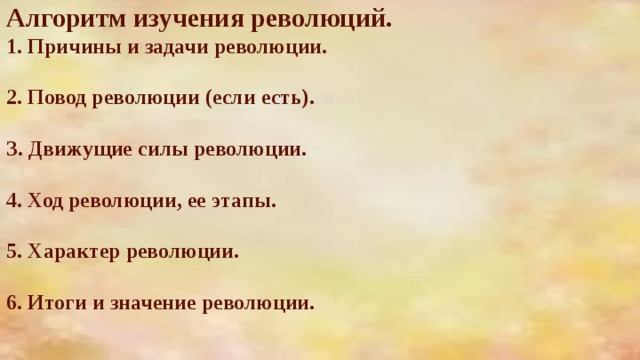

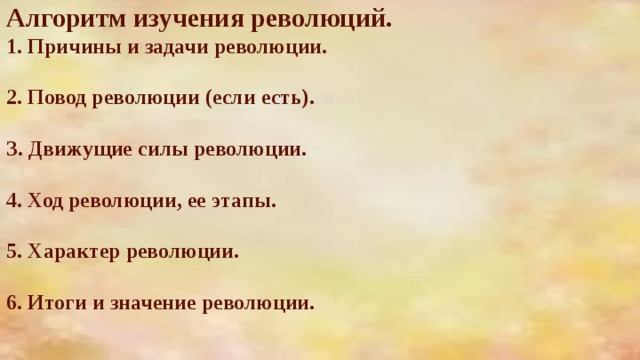

Алгоритм изучения революций. 1. Причины и задачи революции.

2. Повод революции (если есть).

З. Движущие силы революции.

4. Ход революции, ее этапы.

5. Характер революции.

6. Итоги и значение революции.

Алгоритм изучения крестьянских восстаний.

1. Причины восстания. 2. Движущие силы восстания. З. Цели и требования восставших. 4. Районы восстания. 5. Ход восстания, его основные этапы. 6. Причины поражения. 7. Итоги восстания и его значение.

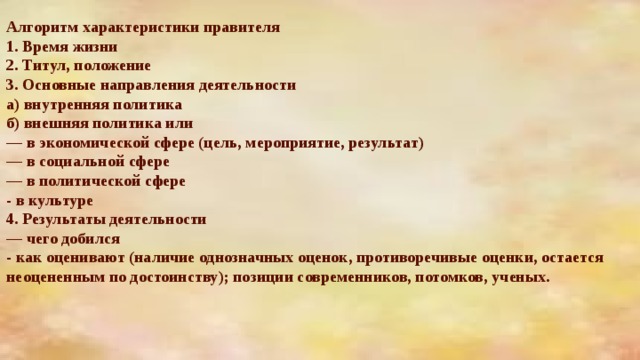

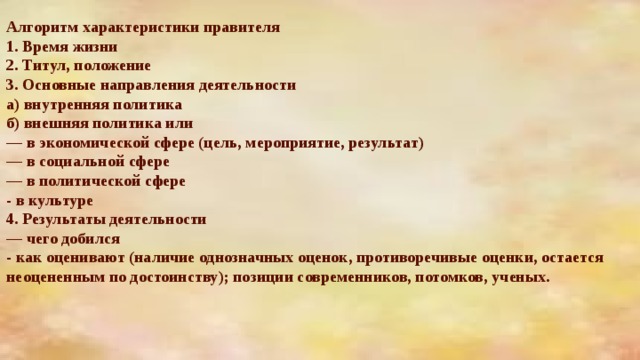

Алгоритм характеристики правителя 1. Время жизни 2. Титул, положение 3. Основные направления деятельности а) внутренняя политика б) внешняя политика или — в экономической сфере (цель, мероприятие, результат) — в социальной сфере — в политической сфере - в культуре 4. Результаты деятельности — чего добился - как оценивают (наличие однозначных оценок, противоречивые оценки, остается неоцененным по достоинству); позиции современников, потомков, ученых.

В 10 - 11 классах на основе алгоритма можно проводить лабораторные работы. Оно предполагает организацию самостоятельного изучения школьниками нового материала по учебнику или первоисточникам.

Лабораторные занятия бывают двух видов:

по учебнику и по документам.

Можно использовать следующую структуру лабораторного занятия по учебнику: 1- й этап – организационный. Учитель сообщает тему занятия, выдвигает учебные проблемы или предлагает сделать это учащимся самостоятельно, называет средства и формы обучения. 2 – й этап – самостоятельная работа учащихся с учебными текстами. Учитель выступает в роли консультанта и координатора совместной деятельности класса. 3 – й этап – коллективное обсуждение результатов работы учащихся. 4 – й этап – подведение итогов лабораторной работы, формулирование общего вывода, оценивание школьников.