Природные зоны Казахстана

Цель – изучить закономерности распространения природных зон на территории Казахстана.

1. Лесостепь

2. Степь

3. Полупустыня (Опустыненная степь)

4. Пустыня

5. Вертикальная зональность или поясность

Природные зоны распространяются по земной поверхности в зависимости от географической широты, рельефа, тепла и влаги.

Каждая зона отличается свойственными ей климатом, почвами, животными и растительностью. Иногда внутри одной зоны встречаются участки, схожие с другими зонами. В равнинной части Казахстана, с севера на юг последовательно, сменяются лесостепь, степь, полупустыня и пустыня. Вместе с тем, в этих зонах, с запада на восток, изменяется почвенный и растительный покров.

Это объясняется усилением в этом направлении континентальности климата. В высокогорных районах республики смена зон происходит в зависимости от высоты (вертикальная зональность или поясность).

Лесостепь

Лесостепь занимает северную часть Казахстана. Она расположена в Западно-Сибирской низменности. Ширина ее в Казахстане незначительна – 150-200 км.

Поверхность низменности сладо наклонена на север. Абсолютные высоты в среднем составляют 100-200 м. Характерными формами почти плоских равнин Западно-Сибирской низменности являются многочисленные замкнутые понижения рельефа, занятые пресными озерами, блюцеобразные углубления, реже – широкие увалы, гривы, холмы и ложбины древнего стока. Реки Ишим и Иртыш разделяют низменность на две отдельные части.

Основные типы почв лесостепной зоны – серые лесные, лугово-черноземные и выщелоченные черноземы. Основная древесная порода лесостепной зоны – береза, но кроме нее в колках много осины, а в подлесках – зарослей ивы и шиповника. Между деревьями - густой травостой из лугово-степной, реже - болотной растительности. В состав лугового разнотравья преобладает чина, степная люцерна, эспарцет, клевер, мышиный горошек, подмаренник, гранатник, белый и жёлтый донник, таволжанка. Из наиболее ценных в кормовом отношении злаков обычны вейник, мятник, степная тимофеевка, овсец, костер и др.

Луговые степи (лесостепи)

Lathyrus tuberosus (Чина клубневидная) в лесостепи

Lupinaster pentaphyllus (Клевер люпиновый) в лесостепи

Chamerion angustifolium (Иван-чай узколистый) в лесостепи

Iris pumila (касатик низкий) в лесостепи

Лесостепь

Фауна лесостепи имеет смешанный характер. Из крупных млекопитающихся в колках можно увидеть сибирскую косулю. В сосновых борах обитает лось. Из хищников распространены волк, лисица, хорек, ласка и горностай. Наиболее многочисленны грызуны, особенно заяц-беляк и заяц-русак. Из птиц в колках и пойменных лесах обитают тетерева, белые куропатки и дятлы.

В пределы Казахстана лесостепь заходит только своими южными выступами. Она протянулась с запада на восток неширокой полосой (150-250 км), занимающей самую крайнюю северную часть республики. Она представляет собой отдельные островки древесной растительности (колки), разбросанные среди степи. Казахстанская лесостепь занимает лишь малую часть (2,5%) Западно-Сибирской равнины и возвышенности Общего Сырта.

Поверхность в зоне лесостепи ровная. На ней встречаются небольшие понижения, некоторые из них занимают озера. В зоне насчитывается более 6000 озер. Климат в зоне лесостепи, по сравнению с другими зонами, относительно благоприятный. Здесь осадков выпадает больше, чем в других зонах (370-430 мм), значительная часть их выпадает летом. Лето умеренно жаркое, средняя температура июля +18 +20°С. Зима довольно суровая. В отдельные дни морозы доходят до -51-53°С. Средняя температура января - 17°-19°С.

Лось

Косуля

Заяц-беляк

Куница

Степь

Степная зона в Казахстане занимает большую территорию, свыше 26% площади республики. Она протянулась широкой полосой с запада на восток (на 2200 км), к югу от лесостепи до 54°-50° с.ш., а в отдельных местах еще южнее. В зону степей входят южная окраина Западно-Сибирской равнины, север Тургайского плато, почти все Мугоджарские горы, отроги Общего Сырта, северная окраина Прикаспийской низменности, Предуральское (Эмбинское) плато, северные и центральные районы Сарыарки (Казахского мелкосопочника). Здесь ширина зоны доходит до 600-700 км. Климат степей континентальный. Лето жаркое и сухое. Зима суровая и малоснежная. Средняя температура января -16° -18°С, июля - от +18°С на севере до +23°С на юге. Осадков в год выпадает до 300 мм, причем их количество уменьшается с севера на юг. Климатические условия позволяют заниматься богарным земледелием. Реки степной зоны маловодны. Зону пересекают бассейны рек Иртыш, Ишим, Тобол, Урал, Нура и ряда мелких рек. В период весеннего половодья стекает 80% их годового стока. В земледельческих районах и там, где развита промышленность, воды все же не хватает. Поэтому воду накапливают в водохранилище и распределяют через водопроводы и каналы (Иртыш-Караганда).

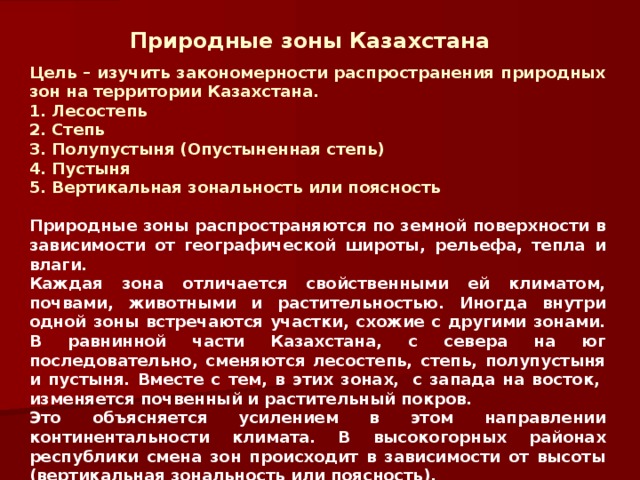

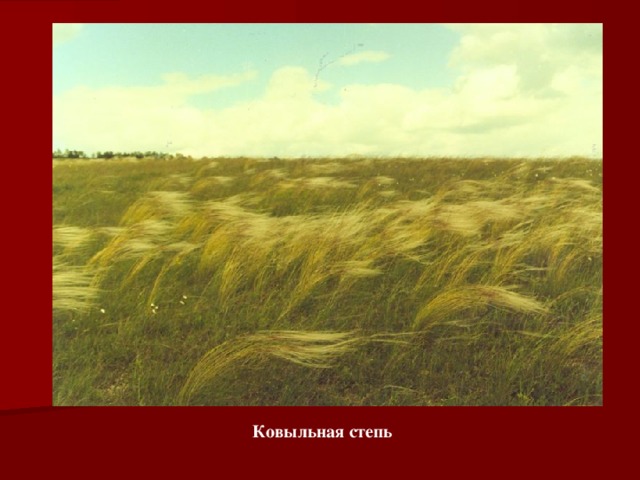

Ковыльная степь

Степь

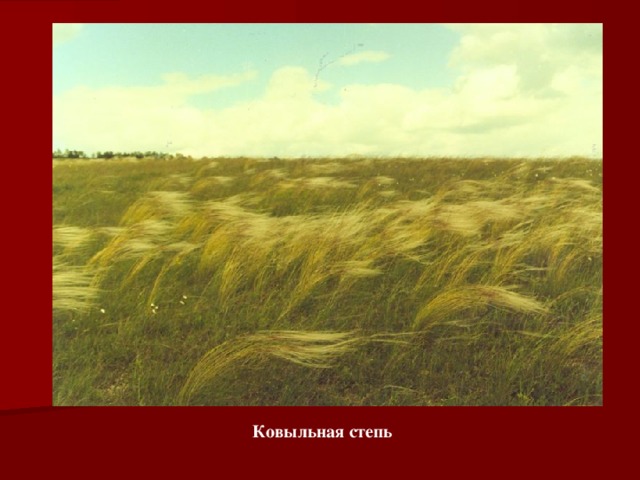

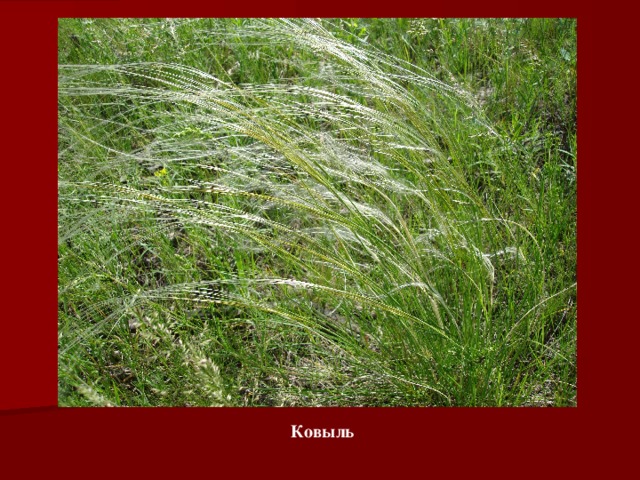

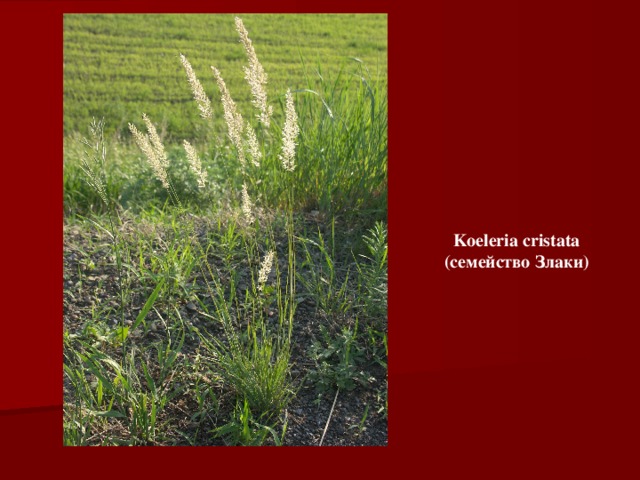

Почвы степной зоны относятся к типу черноземных и каштановых. На севере в почвенном слое содержится около 6% гумуса. К югу гумус в почве уменьшается, и постепенно почвы переходят в темно-каштановые, характерные для сухих степей. Здесь встречаются солонцеватые почвы, требующие специальных удобрений и особого ухода. Темно-каштановые плодородные почвы пригодны для земледелия. Степная зона богата травянистой растительностью. Здесь в основном преобладают ковыль (красноватый, Лессинга), типчак, тимофеевка, житняк, кермек, эбелек. В низинах и влажных местах, особенно в поймах рек, распространена луговая растительность - пырей, кострец безостый, мятлик луговой, а в очень влажных местах - осока и тростник. Пырейные луга дают хорошие урожаи сена. В южной части степей к основным растениям добавляются некоторые виды полыни. Местами они занимают сплошные участки. Среди растений степной зоны встречаются лекарственные. Например, бессмертник, зверобой, шиповник, валериана. Облик степи меняется в течение всего лета. Яркой и многокрасочной степь бывает только в период кратковременной весны. В июле трава уже выгорает и желтеет.

Ковыль

Тюльпаны в степи

Koeleria cristata (семейство Злаки)

Степь

В степи водится много животных, приспособившихся к жизни на открытых степных пространствах. Это такие виды животных, окраска которых похожа на цвет земли, на которой они обитают. Некоторые из них быстро бегают и быстро летают, а другие уходят в спячку в зимнее время года. К степным млекопитающим относятся суслики, тушканчики, полевые мыши, степные пеструшки. Эти грызуны причиняют большой вред посевам. Здесь встречаются и сурки - разновидность крупных сусликов (весом до 10 кг). Сурки и суслики, устраивая норку, выбрасывают землю на поверхность, образуя бугры. В местах где обитают тушканчики, суслики, полевые мыши, можно встретить и таких хищников, как горностай, степной хорек, барсук, ласка, лисица. Они относятся к промысловым животным с ценным мехом. В южных районах степи водится лисичка-корсак, которая выходит из норы только ночью. Повсеместно в степи встречается основное животное этой зоны - волк.

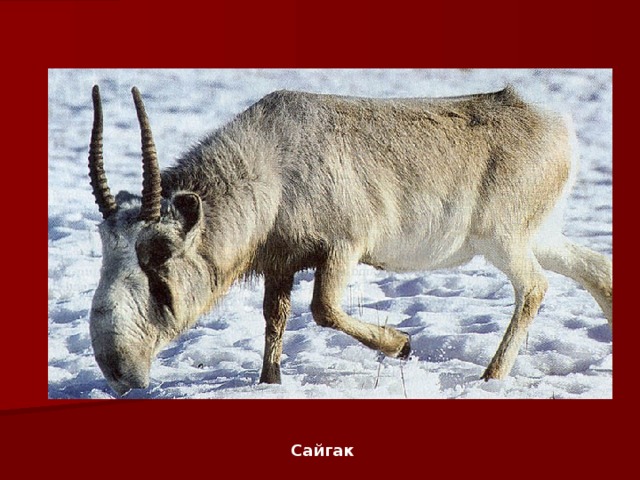

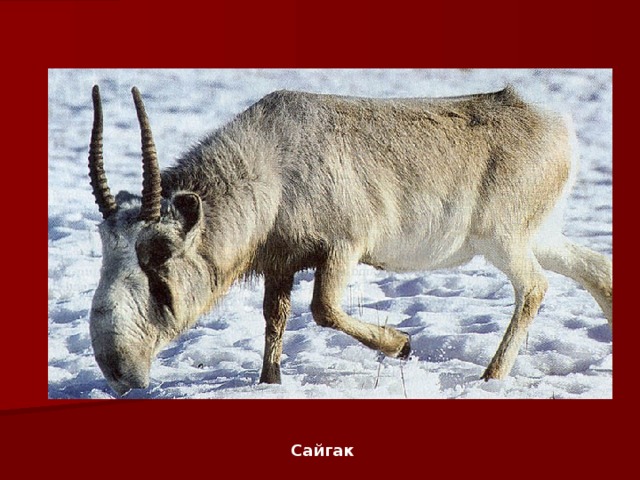

В степи обитают сайгаки. У сайгака большая голова с горбатым носом, небольшое туловище и тонкие ноги. Сайгаки очень быстро бегают. Еще недавно в этих степях бродили большие стада сайгаков, но в последнее время в связи с освоением степей человеком сайгаки постепенно отступают в зону полупустынь и пустынь

Волк

Сайгак

Степь

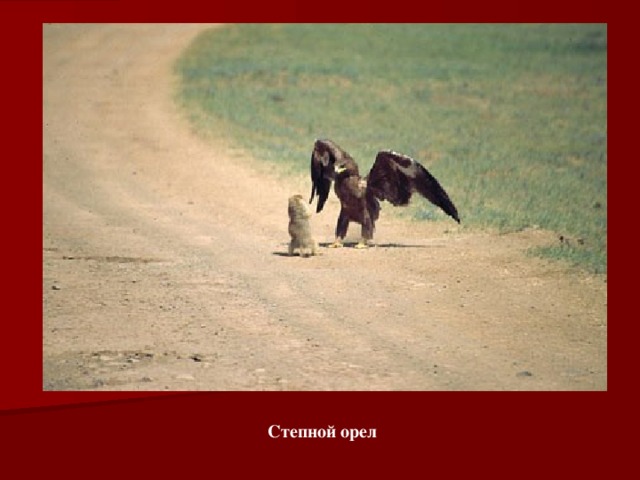

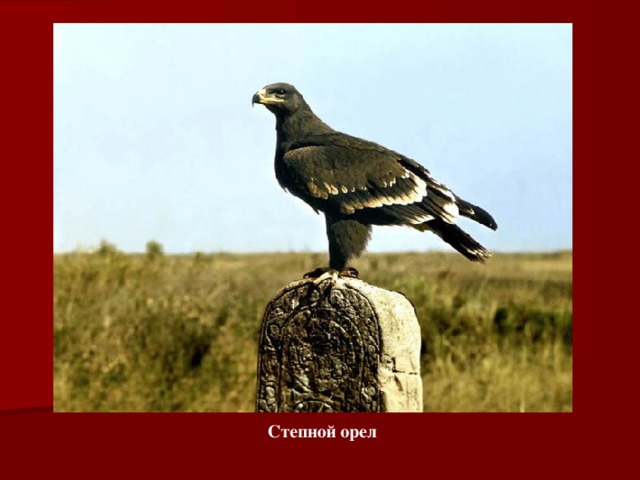

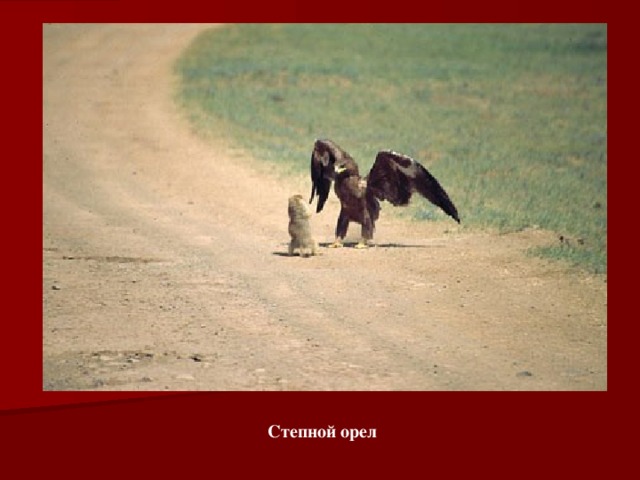

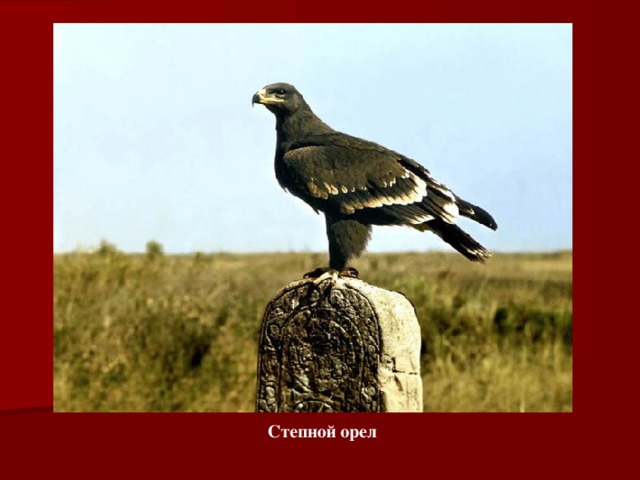

Из птиц в степях водятся дрофы, у некоторых из них вес достигает 16 кг, а также стрепеты, журавли, кулики, черный жаворонок и большое количество скворцов. Из хищных птиц встречаются степной орел, степной лунь, коршун.

Озер в степях много, обычно они неглубокие и с ровными и плоскими берегами. Берега многих озер покрыты зарослями камыша и мелкого кустарника. Там в изобилии водятся водоплавающие и болотные птицы. Это гуси, утки, журавли, чайки, кулики, камышевки, белые цапли.

На глубоких горных озерах, разбросанных в мелкосопочнике, водятся ныряющие птицы: гоголь, гагара, крохаль, турпан. За годы освоения целинных и залежных земель распахано 28 млн га территории.

Степной орел

Степной орел

Полупустыня (Опустыненная степь)

Полупустыни Казахстана, являясь переходной зоной между степями и пустынями, тянутся от берегов Урала до Алтайских гор на 2900 км шириной 30-300 км. Они охватывают 14% всей территории республики. Южная граница зоны проходит по 48° с.ш.

Климат полупустынь сухой, резко континентальный. Осадков выпадает мало, среднегодовое количество осадков колеблется между 180 и 300 мм. Больше всего осадков выпадает в конце весны - начале лета, совсем мало их зимой. Летом на всей территории очень жарко. Средняя температура июля +22 +24°С, иногда она доходит до 40°С жары. Зима суровая, преобладают ясные морозные дни. Средняя температура января -15 -17°С, самая низкая температура -50°С наблюдается на востоке.

Летом в полупустынной зоне многие реки пересыхают. Наиболее крупные постоянные реки: Уил, Эмба, Тургай, Сарысу, Аягуз. В полупустынной зоне насчитывается более 3000 озер. В большинстве из них вода солоноватая или соленая. Основные почвы полупустынной зоны светло-каштановые. От темно-каштановых они отличаются меньшим содержанием гумуса. В верхних слоях почвы гумуса всего 2-3%.

На равнинах и пониженных участках с глинистым грунтом значительное место занимают солонцы.

Полупустыня (Опустыненная степь)

В пустынно-степной зоне распространены как степные, так и пустынные растения. Растительный покров в основном составляют типчак, полынь, ромашка, ковыль волосатик. Нередко полынь занимает большие площади, создавая унылую однообразную картину. В некоторых местах среди полыни растут кохия, эбелек, терескен, лебеда. Там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, на солончаковых почвах попадаются заросли чия блестящего.

В долинах Улытау, Чингизтау и других хребтов располагаются луга с обильной растительностью. На склонах этих гор встречаются березово-осиновые рощи и сосновые боры. Среди них растут боярышник, черемуха, шиповник, черная смородина и щавель.

На равнинах и в мелкосопочниках встречаются солончаки и солонцы. Солончаки не имеют растительности, только по окраинам они покрыты различными солончаковыми растениями.

Поймы рек в полупустынной зоне богаты растительностью. Там растут вейники, чиевые заросли, камыш. На отдельных участках тальник, шиповник, жимолость.

В полупустыне обитают грызуны - суслики, тушканчики. Там есть степные хорьки и лисицы. Из птиц обитают орлы, жаворонки. Из млекопитающих встречаются сайгаки и джейраны. В полупустынях много ящериц и змей.

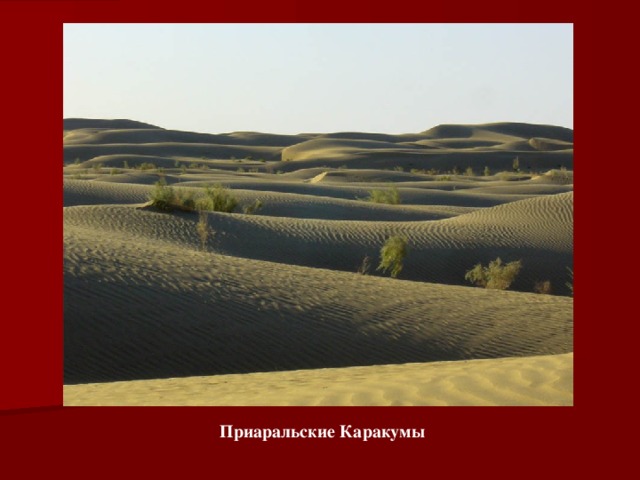

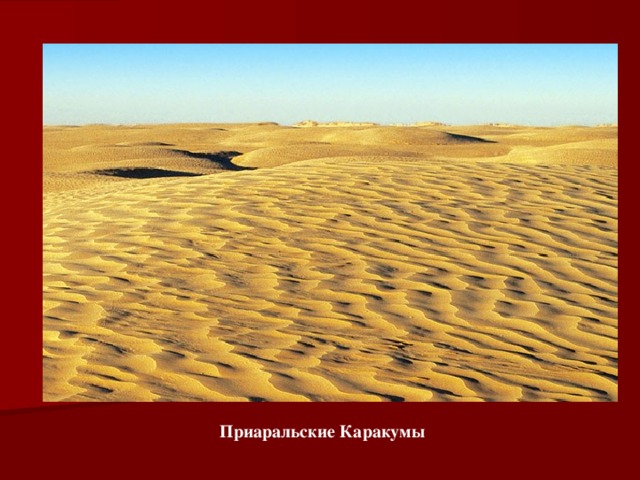

Пустыня

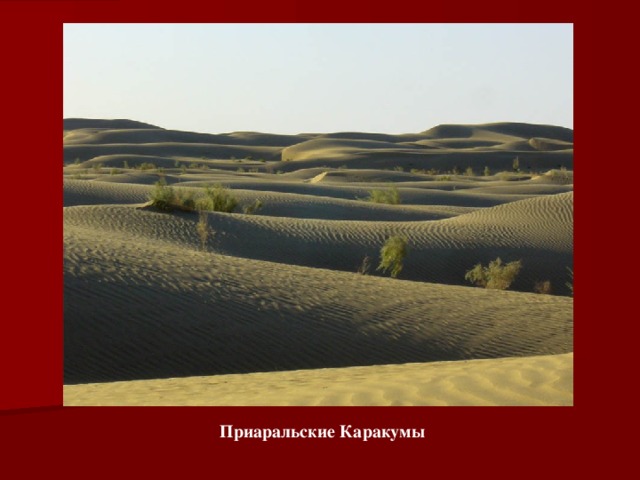

Пустынная зона в Казахстане простирается сплошной полосой шириной 500-700 км от берегов Каспийского моря до предгорий Тарбагатая на 2800 км. Пустынная зона занимает 44% территории республики. В этой зоне в основном широко распространены песчаные и глинистые пустыни. Каменистые пустыни не типичны для Казахстана, они встречаются на небольших участках. Климат пустынь резко континентальный и очень сухой. Среднегодовое количество выпадающих осадков нигде не превышает 200 мм. В некоторых местах пустыни количество годовых осадков не достигает и 100 мм. Летом дожди бывают очень редко. Наибольшее количество осадков выпадает весной. Зима холодная. Морозы доходят до -40°С. Лето очень жаркое, душное и сухое. Средняя температура июля на севере +24 +26°С, на юге +28 +30°С. Летом поверхность песка нагревается до +70°С. Всё это приводит к большой испаряемости. Котловины и впадины, весной наполненные талой снежной водой, летом высыхают. Вследствие сухого воздуха и малого количества осадков в пустынной зоне местных рек нет, кроме тех, которые берут начало за ее пределами (Урал, Эмба, Сырдарья, Сарысу, Чу). Так как эти реки протекают через пустыню, они теряют много воды в результате испарения или используются для орошения, и поэтому не всегда доходят до устья. В связи с этим большое значение имеют глубоко расположенные подземные воды.

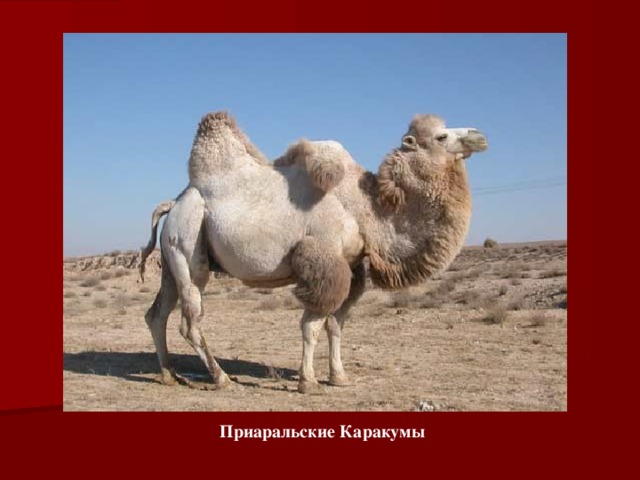

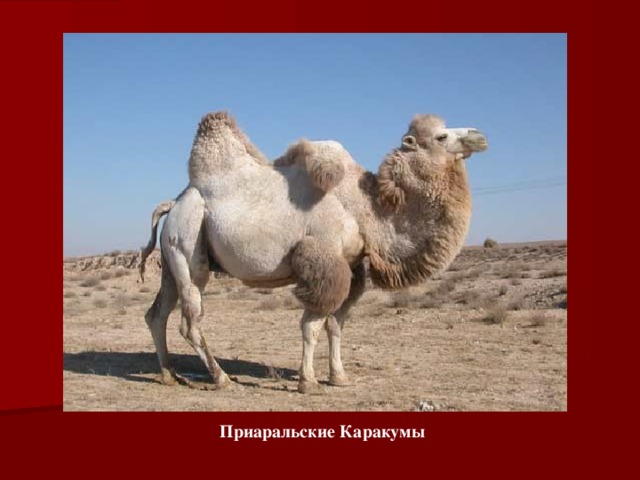

Приаральские Каракумы

Приаральские Каракумы

Приаральские Каракумы

Пустыня

Пустынная зона делится на две части - северную и южную. В северную часть входят северная половина Устюрта и Туранской низменности, плато Бетпакдала, пески Мойынкум, Прибалхашье. А к южным пустыням относятся южная половина Туранской низменности, которую занимают Устюрт и пески Кызылкум.

На севере пустыни распространены бурые почвы, развитые на легких суглинках. Бурые почвы отличаются от каштановых цветом и малым содержанием гумуса (2,5%). На юге пустыни преобладают серо-бурые почвы. В их составе гумуса еще меньше (1,0-1,2%). Серо-бурые почвы богаты минеральными веществами, поэтому плодородны.

При орошении и применении удобрений на таких землях можно получать высокий урожай хлопка и пшеницы, фруктов и бахчевых культур.

Calligonum ssp. (Джузгун)

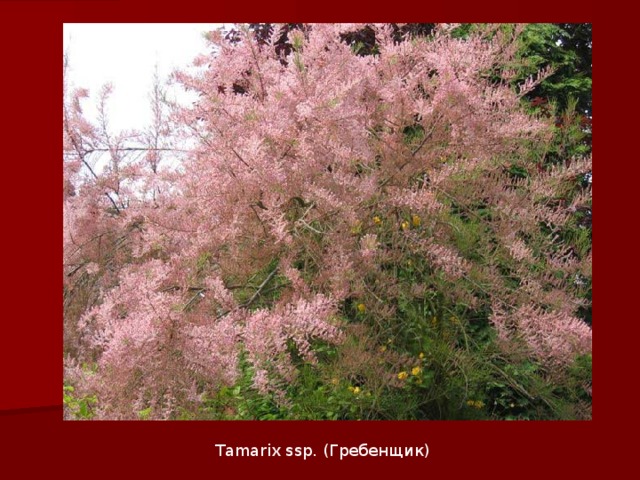

Та marix ssp. (Гребенщик)

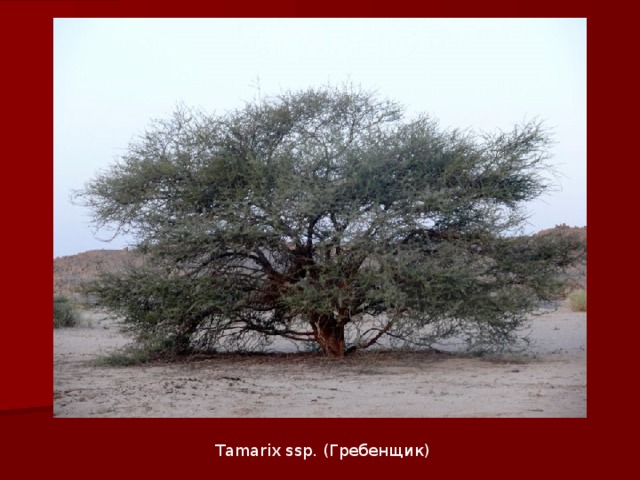

Та marix ssp. (Гребенщик)

Epheda ssp. (Эфедра)

Nitraria ssp. (Селитрянка)

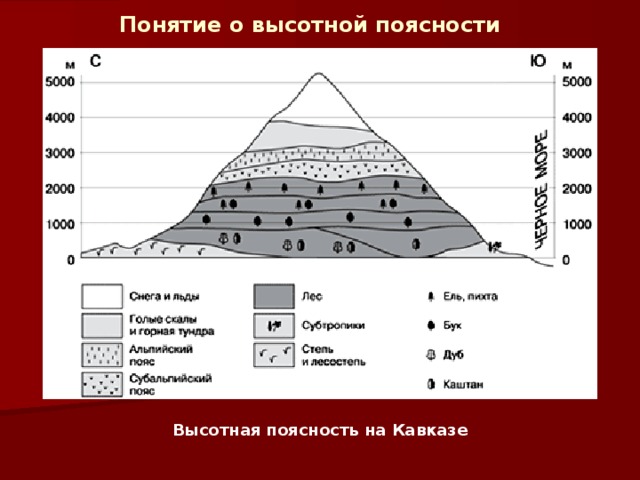

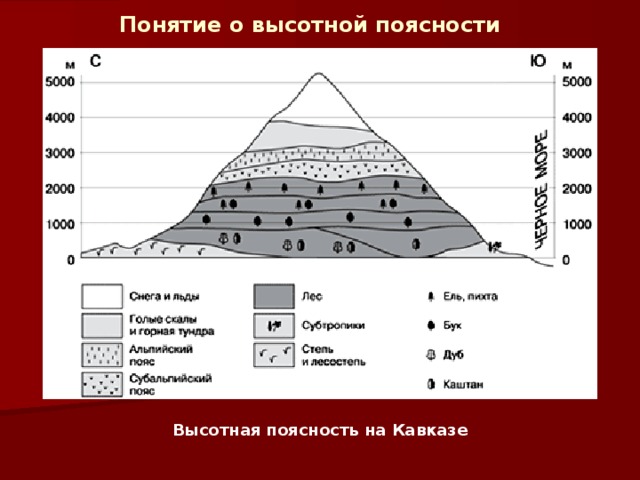

Понятие о высотной поясности

Ландшафты высотных поясов в основном сходны с ландшафтами природных зон на равнине и следуют друг за другом в том же порядке. Если проследить высотное положение одного и того же пояса на разных широтах, то будет видно, что его абсолютные отметки в общем повышаются с приближением к экватору. Так, лежащая выше снеговой границы ледяная зона (в широтной зональности она соответствует ледяной пустыне) значительно меняет свою высоту в зависимости от широты. Но существуют и специфические высотные пояса, не имеющие явных аналогов в шиpотной зональности. Если мы пойдем от подножия Большого Кавказа на север, по равнине, то после степи будет лесостепь, затем смешанные леса, тайга, лесотундра и тундра. Если пойдем на юг, то начнем подниматься в горы и попадем в лес, сначала лиственный, потом хвойный. Но после лесов в горах обычно не тундра, а пояс лугов — субальпийских, с высокой травой, и альпийских, с низкой. Субальпийские луга расположены ниже (вспомните, что приставка суб- означает под- ). Далее идут обычно голые скалы почти без растительности (в Сибири и на Урале они называются гольцы), а еще выше — снега, не тающие круглый год, и ледники.

Понятие о высотной поясности

Высотная поясность на Кавказе

Понятие о высотной поясности

Высотная поясность на Урале

Высотная поясность на Алтае

Сложная геологическая история, резко расчерченный рельеф, контрастные климатические условия и разнообразные почвы предопределили формирование уникального по набору и мозаичности растительного покрова. Основными закономерности в размещении растительности связаны с высотными поясами, выделение которых обусловлено изменениями климатических показателей с высотой. В настоящее время среди опубликованных исследователями работ по высотной поясности (зональности) нет единства в выделении поясов. В работах по высотной поясности Г.Н. Огуреевой (1980), выделенных поясов шесть: степной, лесостепной, лесной, субальпийский, альпийско-тундровый, нивальный. И.Ю. Коропачинский (1975) выделяет: степной, лесостепной, лесной, подгольцовый, гольцовый, нивальный.

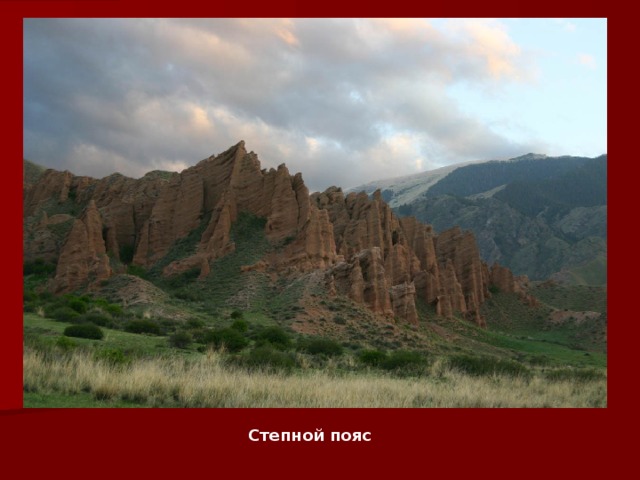

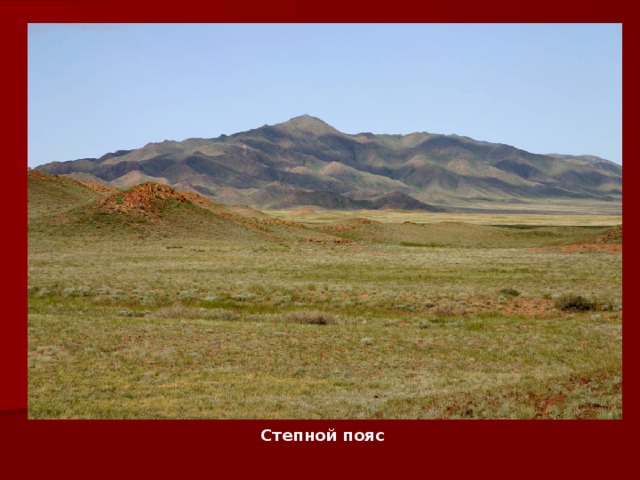

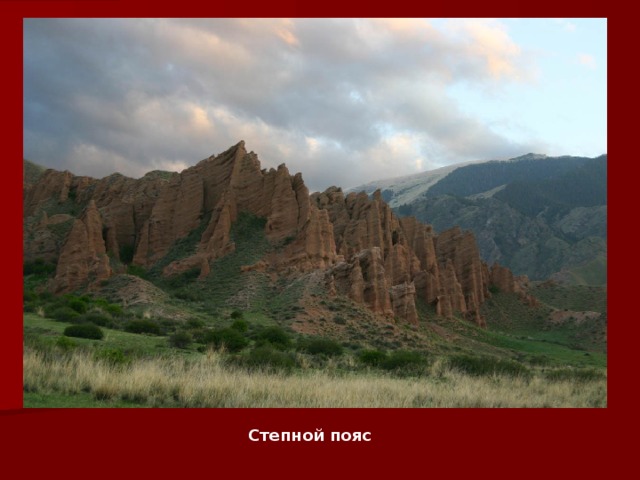

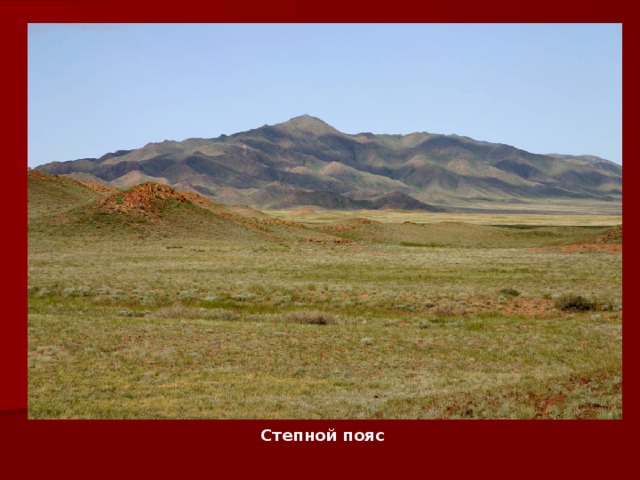

1. Степной пояс.

Имеет очень ограниченное распространение на Северном Алтае в пределах Алтайского края, а также представлен островными степями Центрального и опустыненными степями Южного Алтая. Здесь же фрагментарно встречаются растительные формации полупустынного типа, не образующие самостоятельного пояса растительности. Существование их объясняется дефицитом влаги, а также иссушающими ветрами - фенами, максимум которых наблюдается зимой и осенью.

Степной пояс

Степной пояс

Высотная поясность на Алтае

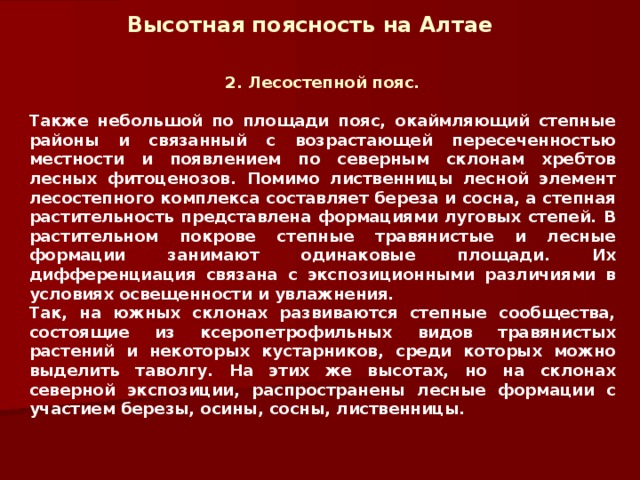

2. Лесостепной пояс.

Также небольшой по площади пояс, окаймляющий степные районы и связанный с возрастающей пересеченностью местности и появлением по северным склонам хребтов лесных фитоценозов. Помимо лиственницы лесной элемент лесостепного комплекса составляет береза и сосна, а степная растительность представлена формациями луговых степей. В растительном покрове степные травянистые и лесные формации занимают одинаковые площади. Их дифференциация связана с экспозиционными различиями в условиях освещенности и увлажнения.

Так, на южных склонах развиваются степные сообщества, состоящие из ксеропетрофильных видов травянистых растений и некоторых кустарников, среди которых можно выделить таволгу. На этих же высотах, но на склонах северной экспозиции, распространены лесные формации с участием березы, осины, сосны, лиственницы.

Высотная поясность на Алтае

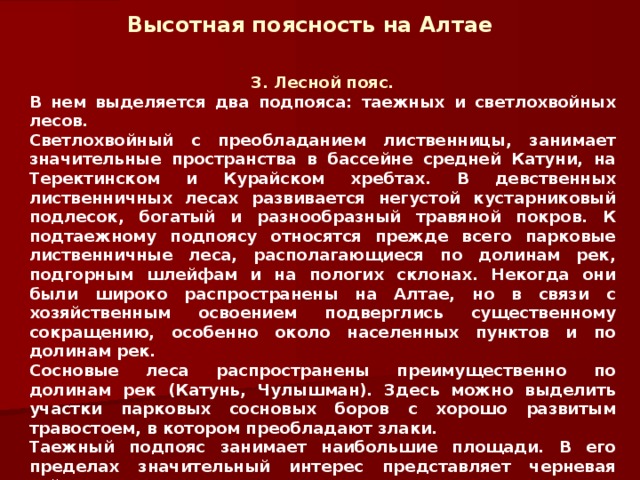

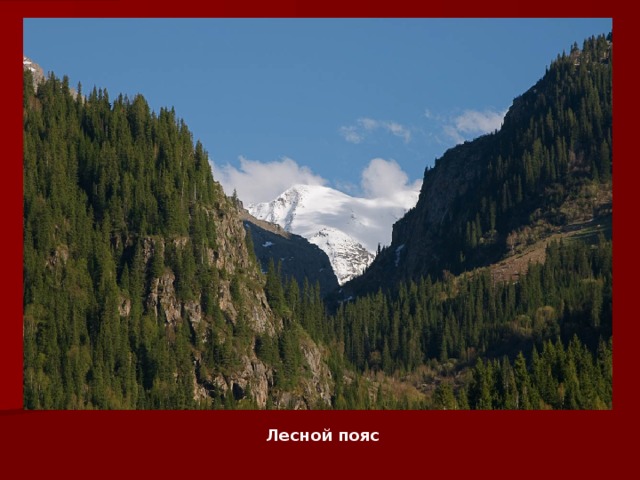

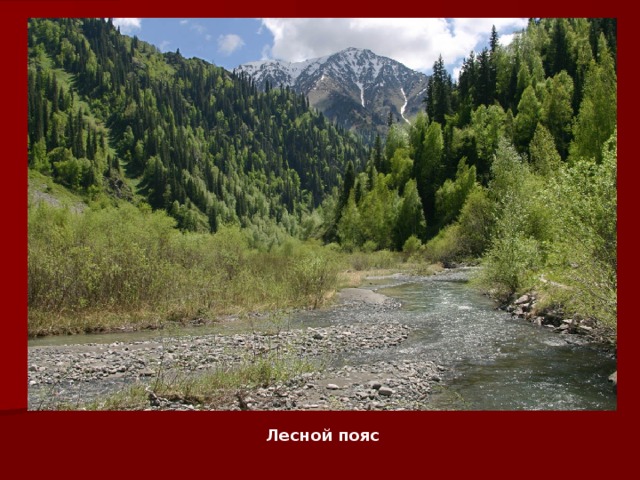

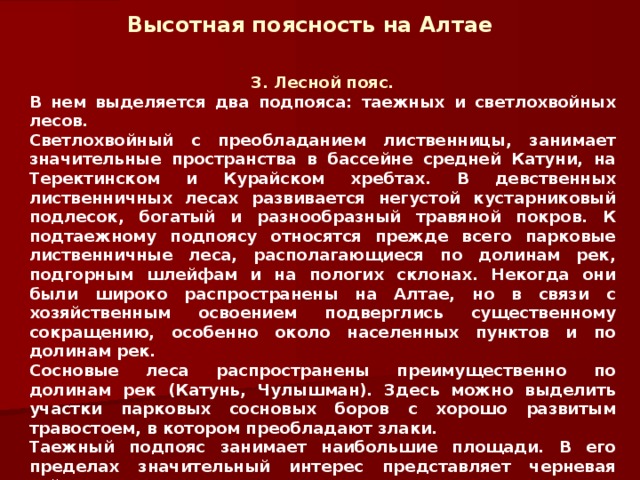

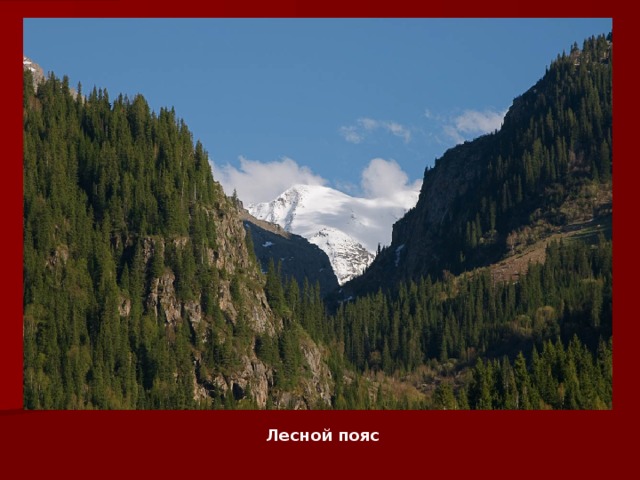

3. Лесной пояс.

В нем выделяется два подпояса: таежных и светлохвойных лесов.

Светлохвойный с преобладанием лиственницы, занимает значительные пространства в бассейне средней Катуни, на Теректинском и Курайском хребтах. В девственных лиственничных лесах развивается негустой кустарниковый подлесок, богатый и разнообразный травяной покров. К подтаежному подпоясу относятся прежде всего парковые лиственничные леса, располагающиеся по долинам рек, подгорным шлейфам и на пологих склонах. Некогда они были широко распространены на Алтае, но в связи с хозяйственным освоением подверглись существенному сокращению, особенно около населенных пунктов и по долинам рек.

Сосновые леса распространены преимущественно по долинам рек (Катунь, Чулышман). Здесь можно выделить участки парковых сосновых боров с хорошо развитым травостоем, в котором преобладают злаки.

Таежный подпояс занимает наибольшие площади. В его пределах значительный интерес представляет черневая тайга, которая широко распространена по западным предгорьям Алтая.

Лесной пояс

Лесной пояс

Высотная поясность на Алтае

Травяной ярус составляют крупнотравные и высокотравные виды.

Собственно таежные леса отличаются на Алтае большим разнообразием.

Ведущее положение занимает полидоминантная темнохвойная тайга, где основными ценозообразователями выступают три породы: пихта сибирская, ель обыкновенная и сосна сибирская (кедр). Наряду с полидоминантностью, ведущая роль может принадлежать одному из трех вышеназванных видов. Тогда формируются ассоциации пихтовой темнохвойной тайги, приуроченной преимущественно к средней части горных склонов, кедровой тайги, тяготеющей, главным образом, к верхним частям лесного пояса, и еловой тайги, занимающей долины рек. В отличие от черневой, темнохвойная тайга характеризуется хорошим развитием напочвенного покрова, состоящего из мхов и лишайников, наличием кустарникового и кустарничкового яруса и слабым развитием травяного яруса. Верхняя граница таежного подпояса лежит в пределах высот от 1600-1800 до 1700-2465м (верхняя граница леса). Для нее характерны кедрово-лиственничные и кедровые леса с примесью пихты и развитым кустарниковым и травяно-кустарниковым ярусами.

Высотная поясность на Алтае

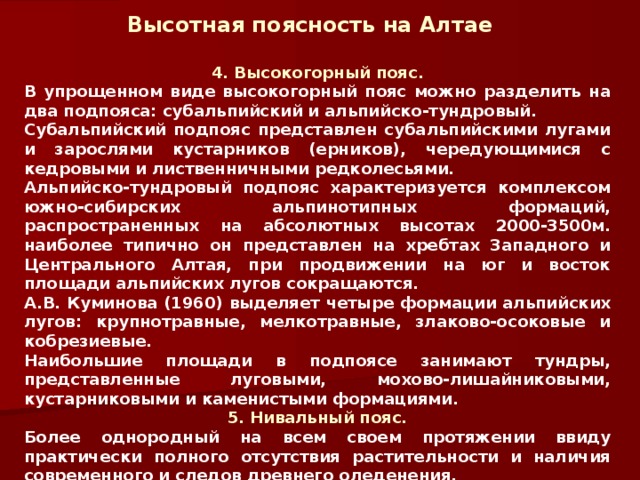

4. Высокогорный пояс.

В упрощенном виде высокогорный пояс можно разделить на два подпояса: субальпийский и альпийско-тундровый.

Субальпийский подпояс представлен субальпийскими лугами и зарослями кустарников (ерников), чередующимися с кедровыми и лиственничными редколесьями.

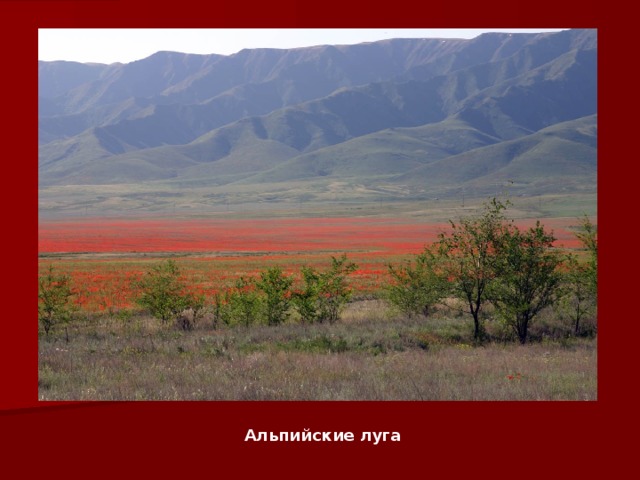

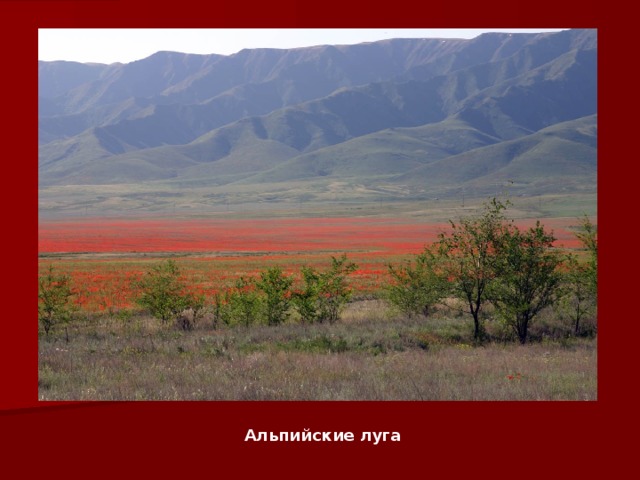

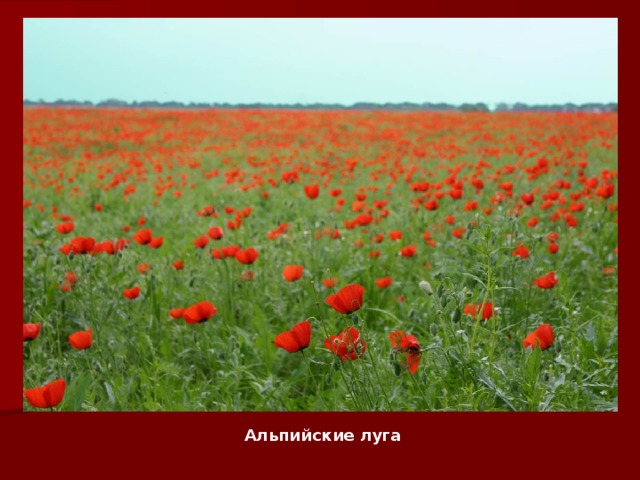

Альпийско-тундровый подпояс характеризуется комплексом южно-сибирских альпинотипных формаций, распространенных на абсолютных высотах 2000-3500м. наиболее типично он представлен на хребтах Западного и Центрального Алтая, при продвижении на юг и восток площади альпийских лугов сокращаются.

А.В. Куминова (1960) выделяет четыре формации альпийских лугов: крупнотравные, мелкотравные, злаково-осоковые и кобрезиевые.

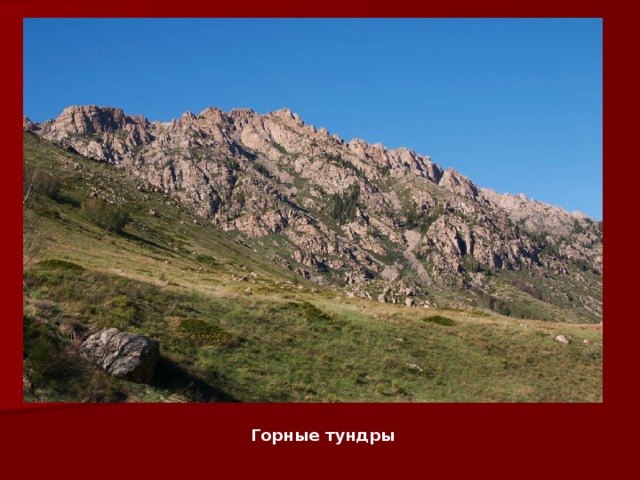

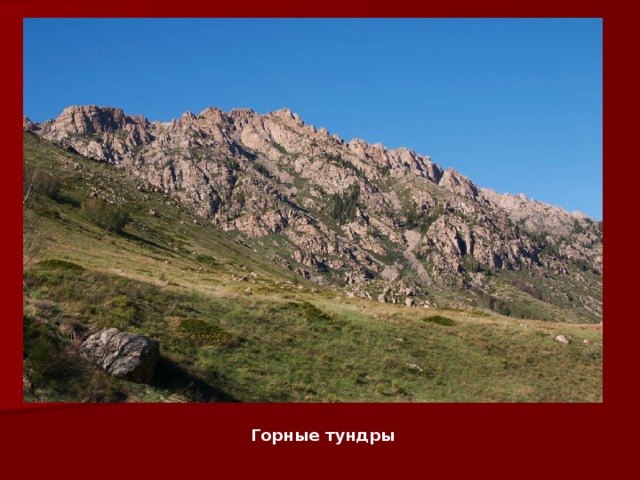

Наибольшие площади в подпоясе занимают тундры, представленные луговыми, мохово-лишайниковыми, кустарниковыми и каменистыми формациями.

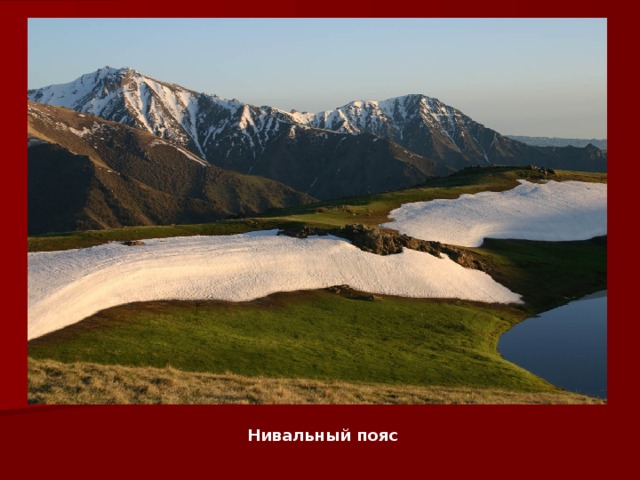

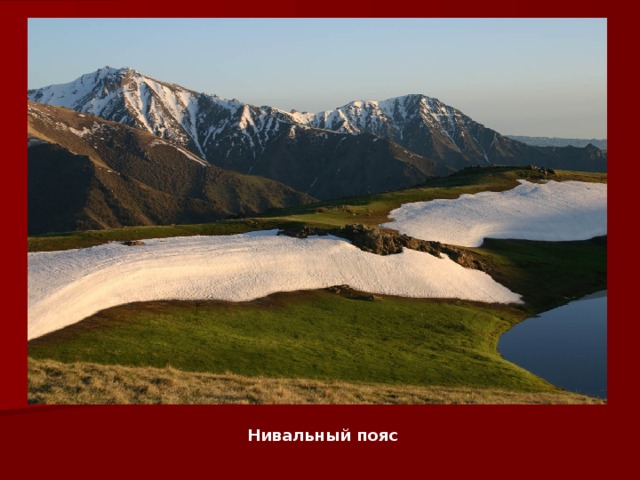

5. Нивальный пояс.

Более однородный на всем своем протяжении ввиду практически полного отсутствия растительности и наличия современного и следов древнего оледенения.

Альпийские луга

Альпийские луга

Горные тундры

Нивальный пояс