Современная (синтетическая)

теория эволюции

Преподаватель Смирнова З. М.

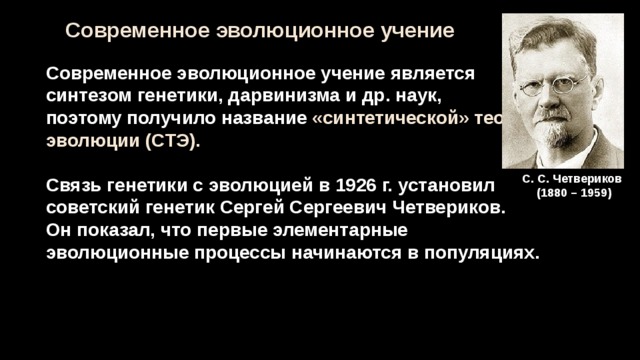

Современное эволюционное учение

Современное эволюционное учение является синтезом генетики, дарвинизма и др. наук,

поэтому получило название «синтетической» теории эволюции (СТЭ).

Связь генетики с эволюцией в 1926 г. установил советский генетик Сергей Сергеевич Четвериков.

Он показал, что первые элементарные эволюционные процессы начинаются в популяциях.

С. С. Четвериков

(1880 – 1959)

Современное эволюционное учение

В СТЭ принципы Ч. Дарвина приняты за основу, но значительно углублены и дополнены.

Если по Ч Дарвину процесс эволюции – это эволюция особей, то согласно СТЭ:

- основная элементарная единица эволюции – популяция;

- фактор, способный влиять на генофонд популяции – элементарный эволюционный фактор .

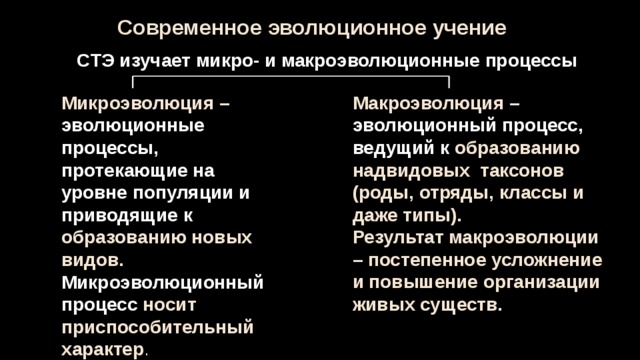

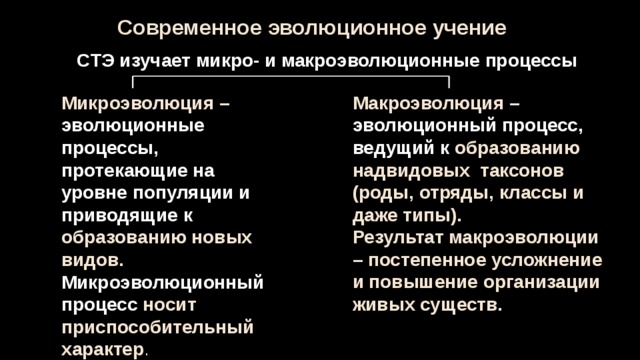

Современное эволюционное учение

СТЭ изучает микро- и макроэволюционные процессы

Макроэволюция – эволюционный процесс, ведущий к образованию надвидовых таксонов (роды, отряды, классы и даже типы).

Результат макроэволюции – постепенное усложнение и повышение организации живых существ.

Микроэволюция – эволюционные процессы, протекающие на уровне популяции и приводящие к образованию новых видов.

Микроэволюционный процесс носит приспособительный характер .

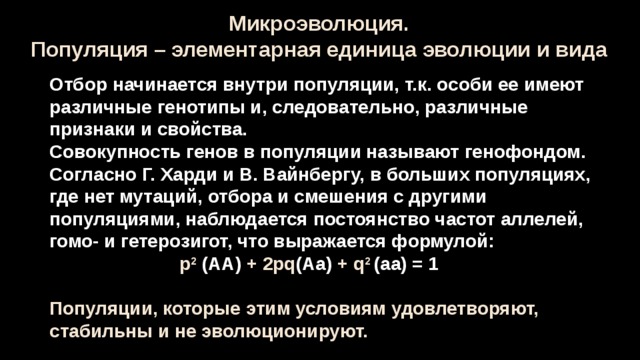

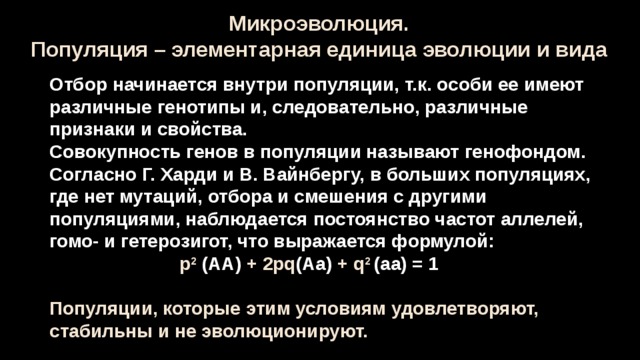

Микроэволюция.

Популяция – элементарная единица эволюции и вида

Отбор начинается внутри популяции, т.к. особи ее имеют различные генотипы и, следовательно, различные признаки и свойства.

Совокупность генов в популяции называют генофондом.

Согласно Г. Харди и В. Вайнбергу, в больших популяциях, где нет мутаций, отбора и смешения с другими популяциями, наблюдается постоянство частот аллелей, гомо- и гетерозигот, что выражается формулой:

p 2 (AA) + 2pq (Aa) + q 2 (aa) = 1

Популяции, которые этим условиям удовлетворяют, стабильны и не эволюционируют.

Видообразование

(микроэволюция)

Все факты, вызывающие отклонения от закона Харди-Вайнберга, приводят к изменению частот аллелей в популяции, что влечет за собой эволюционный процесс.

Изменение частот генов в популяции – элементарное эволюционное явление.

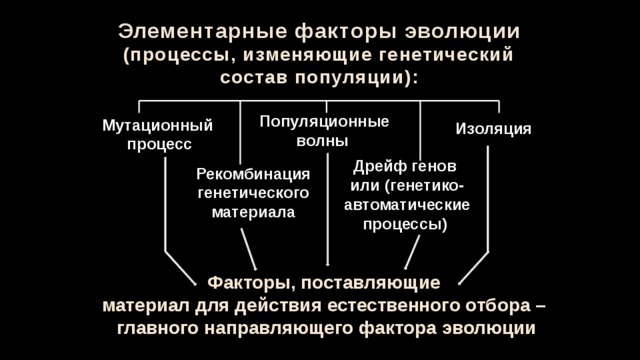

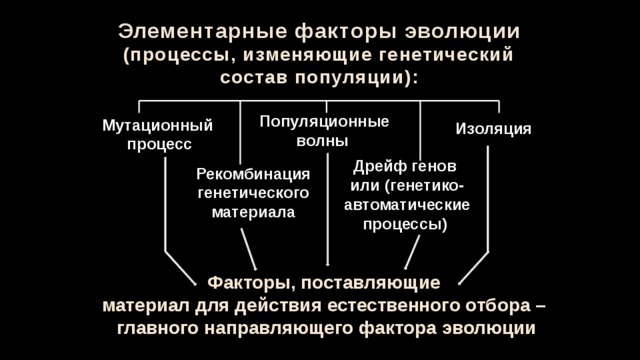

Элементарные факторы эволюции

(процессы, изменяющие генетический состав популяции):

Популяционные волны

Мутационный

процесс

Изоляция

Дрейф генов

или (генетико-автоматические процессы)

Рекомбинация генетического материала

Факторы, поставляющие

материал для действия естественного отбора –

главного направляющего фактора эволюции

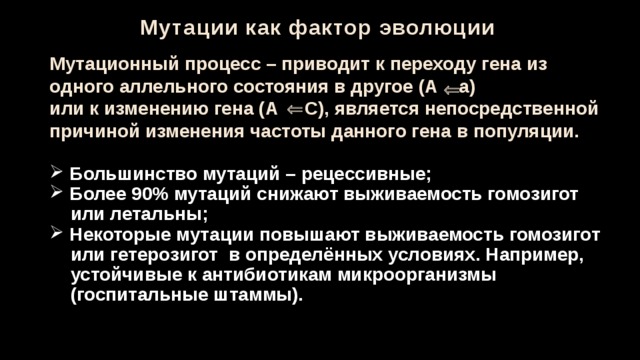

Мутации как фактор эволюции

Мутационный процесс – приводит к переходу гена из одного аллельного состояния в другое (А а)

или к изменению гена (А С), является непосредственной причиной изменения частоты данного гена в популяции.

- Большинство мутаций – рецессивные;

- Более 90% мутаций снижают выживаемость гомозигот или летальны;

- Некоторые мутации повышают выживаемость гомозигот или гетерозигот в определённых условиях. Например, устойчивые к антибиотикам микроорганизмы (госпитальные штаммы).

Мутации как фактор эволюции.

Выводы:

- Совокупность аллелей, возникающих в результате мутаций, составляет исходный элементарный эволюционный материал.

- В процессе видообразования он используется как основа действия других элементарных эволюционных факторов.

- Мутационный процесс происходит постоянно на протяжении всего периода существования жизни.

- Генофонды популяций испытывают непрерывное

давление мутационного процесса.

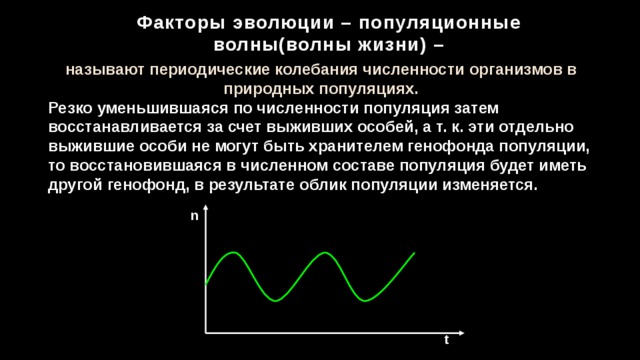

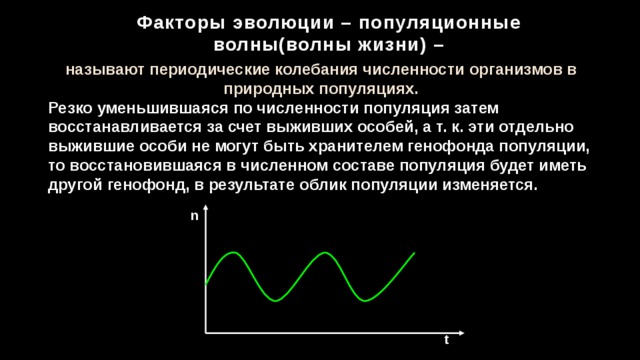

Факторы эволюции – популяционные

волны(волны жизни) –

называют периодические колебания численности организмов в природных популяциях.

Резко уменьшившаяся по численности популяция затем восстанавливается за счет выживших особей, а т. к. эти отдельно выжившие особи не могут быть хранителем генофонда популяции, то восстановившаяся в численном составе популяция будет иметь другой генофонд, в результате облик популяции изменяется.

n

t

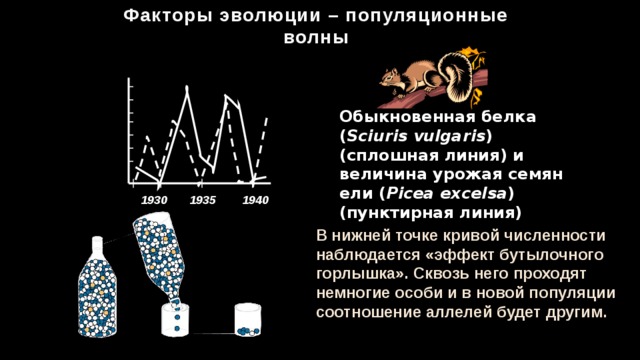

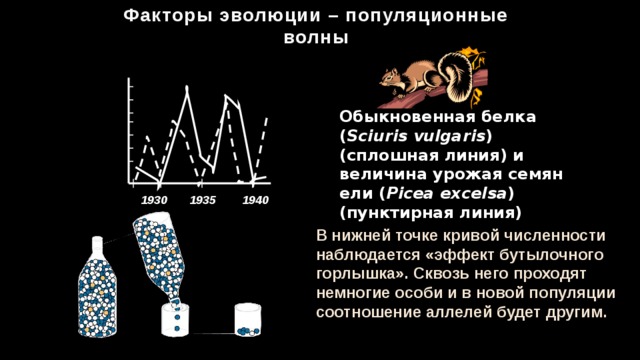

Факторы эволюции – популяционные волны

Обыкновенная белка ( Sciuris vulgaris ) (сплошная линия) и величина урожая семян ели ( Picea excelsa ) (пунктирная линия)

1930

1935

1940

В нижней точке кривой численности наблюдается «эффект бутылочного горлышка». Сквозь него проходят немногие особи и в новой популяции соотношение аллелей будет другим.

Факторы эволюции – дрейф генов –

изменение частоты генов популяций в результате любых случайных причин:

- миграций;

- природных катастроф;

- волн жизни.

Дрейф генов приводит к тому, что в длинном ряду поколений популяция становится гомозиготной, так происходит 100% фиксация одного из аллелей гена и

утрата остальных.

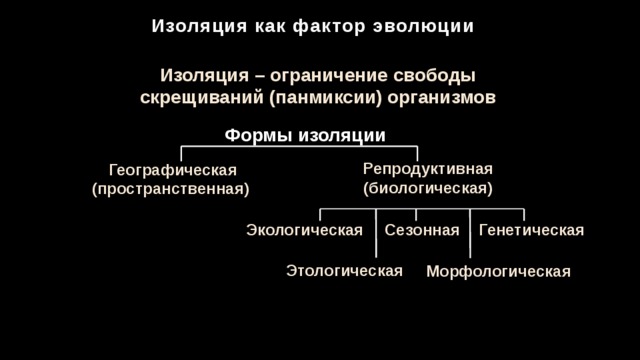

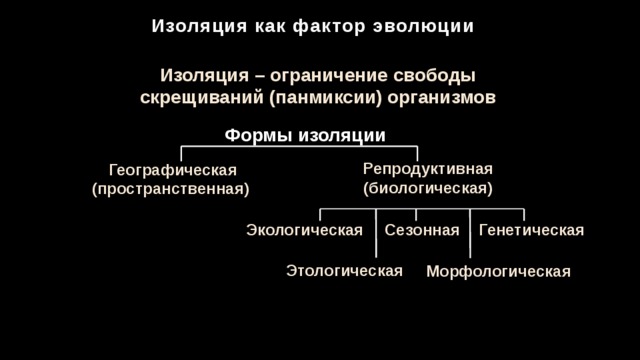

Изоляция как фактор эволюции

Изоляция – ограничение свободы скрещиваний (панмиксии) организмов

Формы изоляции

Репродуктивная

(биологическая)

Географическая

(пространственная)

Экологическая

Генетическая

Сезонная

Этологическая

Морфологическая

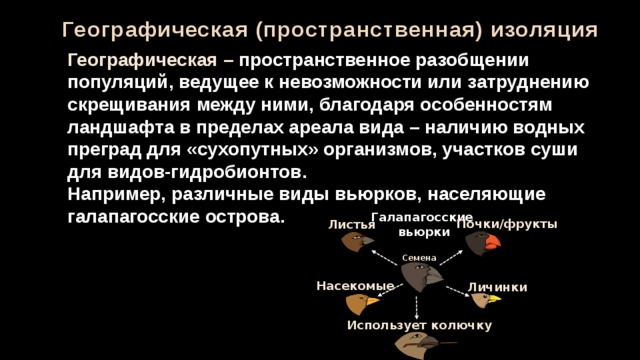

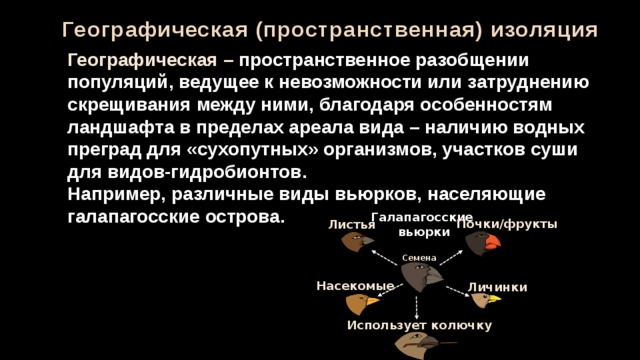

Географическая (пространственная) изоляция

Географическая – пространственное разобщении популяций, ведущее к невозможности или затруднению скрещивания между ними, благодаря особенностям ландшафта в пределах ареала вида – наличию водных преград для «сухопутных» организмов, участков суши для видов-гидробионтов.

Например, различные виды вьюрков, населяющие галапагосские острова.

Галапагосские

вьюрки

Почки/фрукты

Листья

Семена

Насекомые

Личинки

Использует колючку

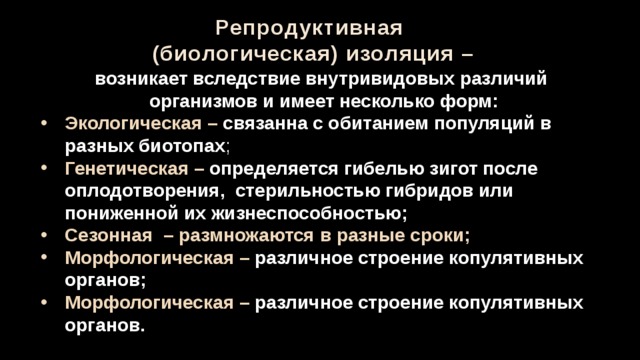

Репродуктивная

(биологическая) изоляция –

возникает вследствие внутривидовых различий организмов и имеет несколько форм:

- Экологическая – связанна с обитанием популяций в разных биотопах ;

- Генетическая – определяется гибелью зигот после оплодотворения, стерильностью гибридов или пониженной их жизнеспособностью;

- Сезонная – размножаются в разные сроки;

- Морфологическая – различное строение копулятивных органов;

- Морфологическая – различное строение копулятивных органов.

Естественный отбор – главный направляющий фактор эволюции

Элементарные факторы эволюции характеризуются

не направленностью , т.к. они вносят случайные изменения в соотношения частот аллелей в популяциях. Т.е. элементарные факторы создают материал для действия естественного отбора. Отбор подхватывает случайно возникшие полезные для данных условий среды мутации и насыщает ими генофонд, вредные мутации при этом устраняются.

В этом заключается направляющая роль отбора в эволюции.

Естественный отбор – единственный творческий фактор эволюции, направляющим случайные наследственные изменения по пути формирования адаптаций (приспособлений).

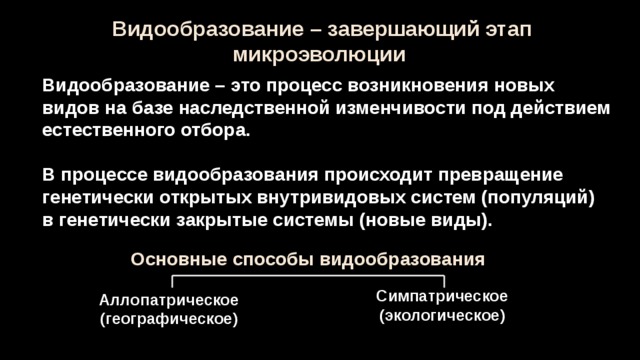

Видообразование – завершающий этап микроэволюции

Видообразование – это процесс возникновения новых видов на базе наследственной изменчивости под действием естественного отбора.

В процессе видообразования происходит превращение генетически открытых внутривидовых систем (популяций)

в генетически закрытые системы (новые виды).

Основные способы видообразования

Симпатрическое (экологическое)

Аллопатрическое (географическое)

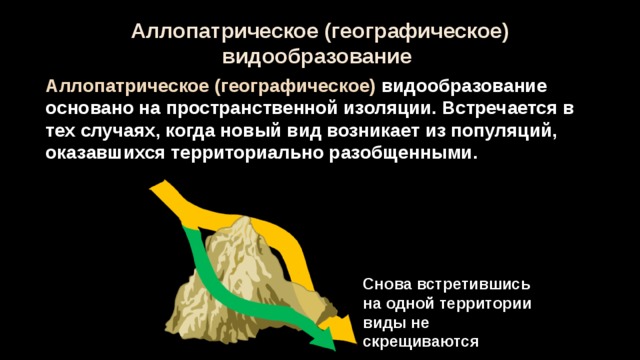

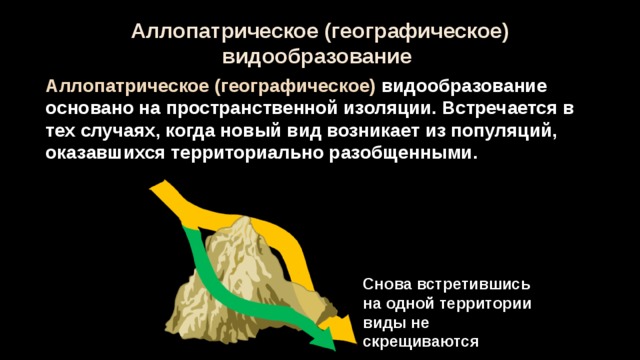

Аллопатрическое (географическое) видообразование

Аллопатрическое (географическое) видообразование основано на пространственной изоляции. Встречается в тех случаях, когда новый вид возникает из популяций, оказавшихся территориально разобщенными.

Снова встретившись на одной территории виды не скрещиваются

Симпатрическое (экологическое) видообразование –

образование нового вида в результате освоения популяцией нового местообитания в пределах ареала данного вида или в результате возникновения различий в образе жизни.

Механизмы:

- Разделение экологических ниш (временное, пространственное);

- Разделение экологических ниш (временное, пространственное);

- Генетический – полиплоидия (мгновенное видообразование) или межвидовой гибридизации у растений.

- Генетический – полиплоидия (мгновенное видообразование) или межвидовой гибридизации у растений.

Симпатрическое (экологическое) видообразование –

Симпатрическое видообразование связано в результате экологической (например, пищевой) специализации.

Полагают, что так образовались пять видов синиц : по выбору мест кормежки, по составу поедаемых кормов.

Лазоревка

Московка

Большая синица

Хохлатая синица

Гаичка

1

Пища: Мелкие Бабочки, семена Крупные Насекомые; Семена

насекомые; древес. растений; насекомые; хвойных;

Место Концевые ветви деревьев; Ветви и стволы Кора, почки Концевые

кормежки: деревьев парков; деревев; ветви

20

Симпатрическое видообразование –

часто связана с геномными и хромосомными мутациями и, как следствие, с генетической изоляцией. Например, путем полиплоидии на основе исходных форм возникли многие виды растений.

Гаплоид Диплоид

1n 2n

Триплоид Тетраплоид

3n 4n

Растение теосинте –

потомок дикого предка кукурузы

Культурная кукуруза

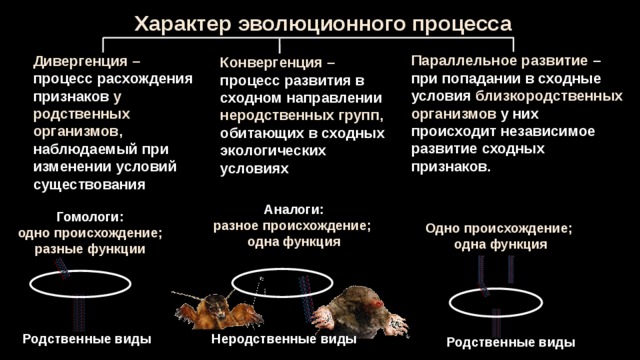

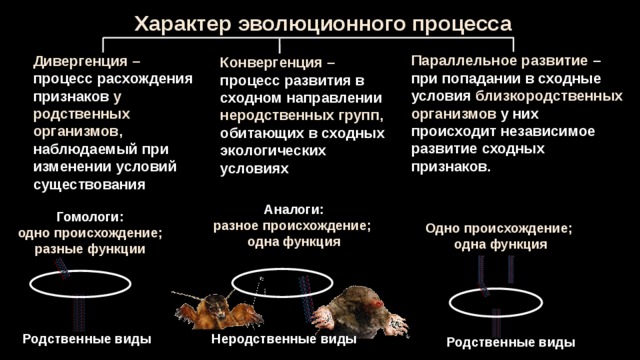

Характер эволюционного процесса

Параллельное развитие – при попадании в сходные условия близкородственных организмов у них происходит независимое развитие сходных признаков.

Дивергенция – процесс расхождения признаков у родственных организмов, наблюдаемый при изменении условий существования

Конвергенция – процесс развития в сходном направлении неродственных групп, обитающих в сходных экологических условиях

Аналоги:

разное происхождение;

одна функция

Гомологи:

одно происхождение;

разные функции

Одно происхождение;

одна функция

Родственные виды

Неродственные виды

Родственные виды

22

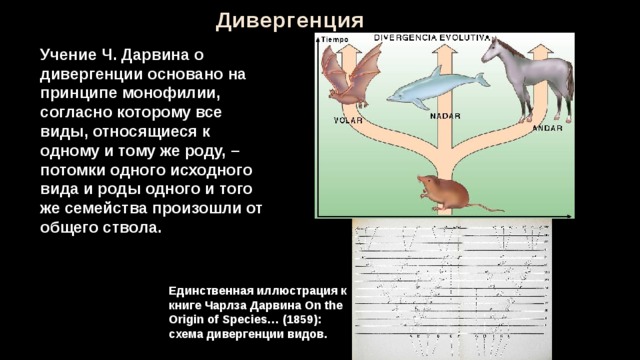

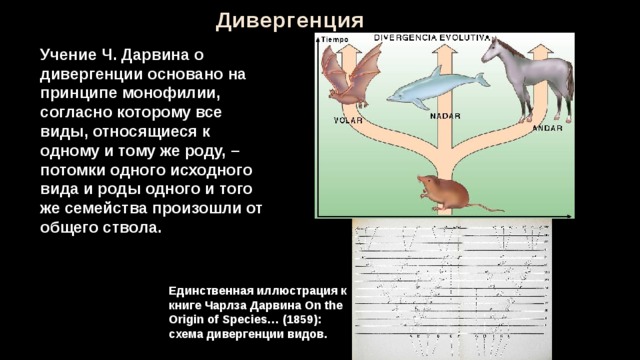

Дивергенция

Учение Ч. Дарвина о дивергенции основано на принципе монофилии, согласно которому все виды, относящиеся к одному и тому же роду, – потомки одного исходного вида и роды одного и того же семейства произошли от общего ствола.

Единственная иллюстрация к книге Чарлза Дарвина On the Origin of Species… (1859): схема дивергенции видов.

Дивергенция

Наиболее расходящиеся по признакам формы обладают большими возможностями оставлять потомство и выживать вследствие меньшей конкуренции между собой. Промежуточные формы чаще всего вымирают.

Бурый

Белый

Панда

Гризли

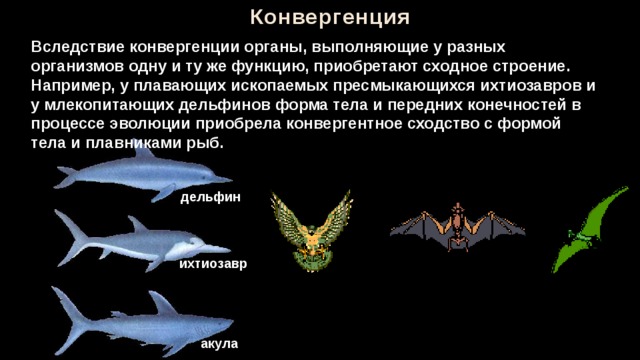

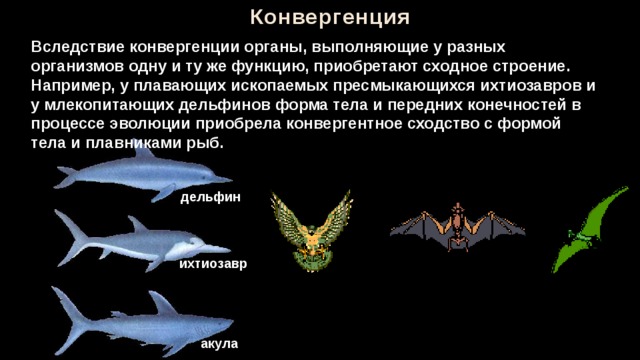

Конвергенция

Вследствие конвергенции органы, выполняющие у разных организмов одну и ту же функцию, приобретают сходное строение.

Например, у плавающих ископаемых пресмыкающихся ихтиозавров и у млекопитающих дельфинов форма тела и передних конечностей в процессе эволюции приобрела конвергентное сходство с формой тела и плавниками рыб.

дельфин

ихтиозавр

акула

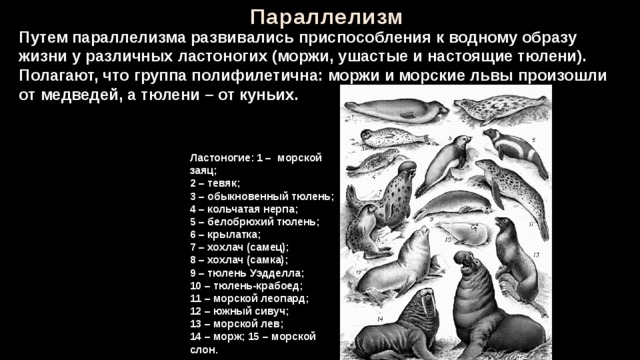

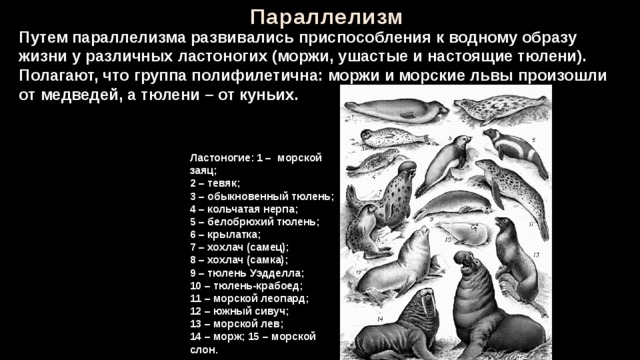

Параллелизм

Путем параллелизма развивались приспособления к водному образу жизни у различных ластоногих (моржи, ушастые и настоящие тюлени).

Полагают, что группа полифилетична: моржи и морские львы произошли от медведей, а тюлени – от куньих.

Ластоногие: 1 – морской заяц;

2 – тевяк;

3 – обыкновенный тюлень;

4 – кольчатая нерпа;

5 – белобрюхий тюлень;

6 – крылатка;

7 – хохлач (самец);

8 – хохлач (самка);

9 – тюлень Уэдделла;

10 – тюлень-крабоед;

11 – морской леопард;

12 – южный сивуч;

13 – морской лев;

14 – морж; 15 – морской слон.

Макроэволюция –

эволюционный процесс, ведущий к образованию таксонов надвидового ранга (родов, отрядов, классов и т. д.).

Осуществляется на основе процессов микроэволюции.

Предметом изучением макроэволюции служат межвидовые отношения как фактор естественного отбора, условия возникновения, пути и закономерности исторического развития систематических групп надвидового уровня (родов, семейств, отрядов и т.д.).

Кистеперая рыба –

латимерия

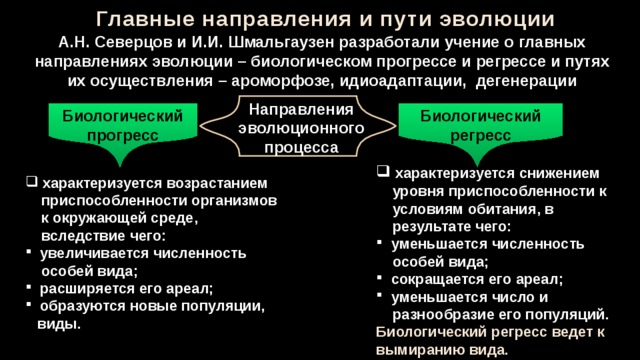

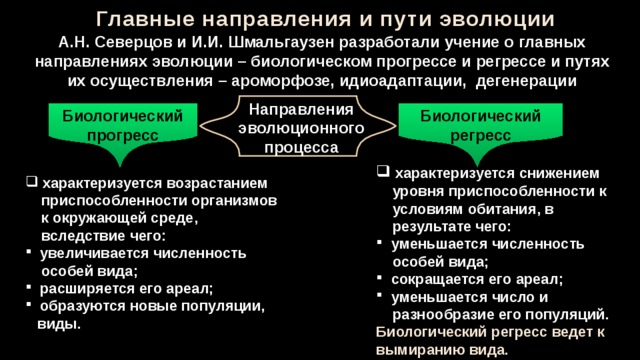

Главные направления и пути эволюции

А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен разработали учение о главных направлениях эволюции – биологическом прогрессе и регрессе и путях их осуществления – ароморфозе, идиоадаптации, дегенерации

Направления эволюционного процесса

Биологический регресс

Биологический прогресс

- характеризуется снижением

уровня приспособленности к

условиям обитания, в

результате чего:

особей вида;

- сокращается его ареал;

- уменьшается число и

разнообразие его популяций.

Биологический регресс ведет к вымиранию вида.

- характеризуется возрастанием

приспособленности организмов

к окружающей среде,

вследствие чего:

- увеличивается численность

особей вида;

- расширяется его ареал;

- образуются новые популяции,

виды.

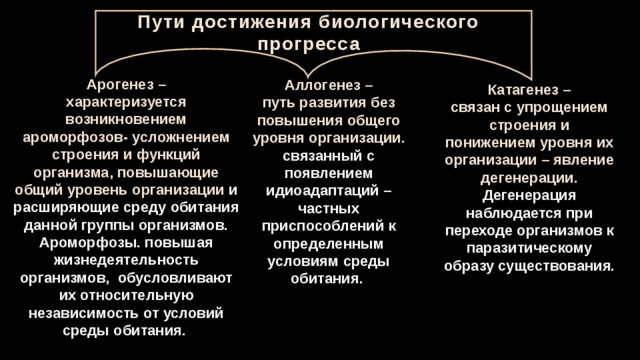

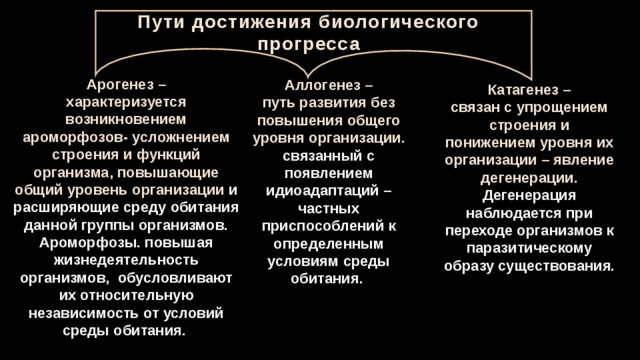

Пути достижения биологического прогресса

Арогенез –

характеризуется возникновением ароморфозов- усложнением строения и функций организма, повышающие общий уровень организации и расширяющие среду обитания данной группы организмов. Ароморфозы. повышая жизнедеятельность организмов, обусловливают их относительную независимость от условий среды обитания.

Аллогенез –

путь развития без повышения общего уровня организации. связанный с появлением идиоадаптаций – частных приспособлений к определенным условиям среды обитания.

Катагенез –

связан с упрощением строения и понижением уровня их организации – явление дегенерации. Дегенерация наблюдается при переходе организмов к паразитическому образу существования.

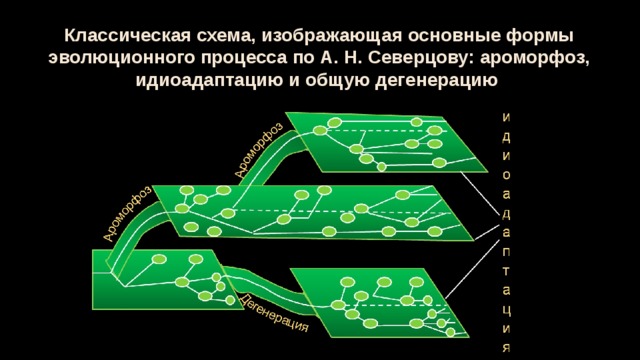

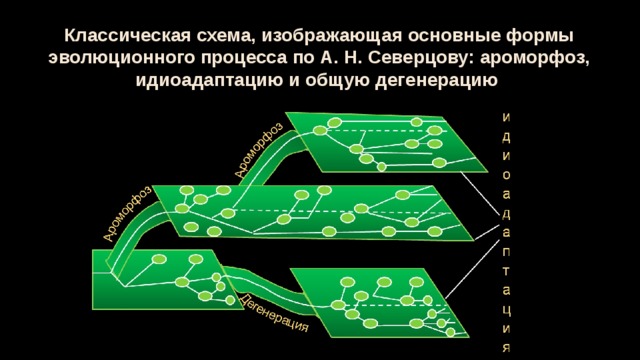

Классическая схема, изображающая основные формы эволюционного процесса по А. Н. Северцову: ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию