Приложение к презентации

Слайд 1 (тема презентации)

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы»

Слайд 2 (картинка «дети с ОВЗ имеют равные с другими детьми права»)

Современная система образования полноценно принимает в себя только тех, кто отвечает её определенным требованиям, детей со стандартными возможностями, способными обучаться по общей для всех программе и показывать результаты успеваемости, нормальные для всех.

Слайд 3 (вопросы для обсуждения)

В результате нередко получается, что дети с особыми образовательными потребностями выпадают из общего образовательного процесса, так как для работы с ними педагогический состав общеобразовательных учреждений не обладает необходимыми знаниями в области коррекционной и специальной педагогики. Эту и множество других проблем в современной школе призвано решить инклюзивное образование.

Слайд 4 (что такое инклюзивное образование)

Так что же такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для детей с особыми потребностями.

Слайд 5 (законодательная база)

В основу инклюзивного образования заложена идеология, исключающая любую дискриминацию детей и обеспечивающая отношение ко всем людям как к равным, но и при этом создает необходимые условия для детей, которые имеют особые образовательные потребности.

Именно на это направлена национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», выдвинутая президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым: «Новая школа – это школа для всех». В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального профессионального образования.

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены Семейным Кодексом РФ и законом «Об образовании».

Определяя принципы государственной политики в области образования, Закон «Об образовании» 1992 г. устанавливает: общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Закон об образовании гарантирует гражданам возможность получения образования независимо от состояния здоровья и социального положения (ст. 5 Закона об образовании).

Слайд 6 (основная цель инклюзивного образования)

Дети с ограниченными возможностями в определенном смысле находятся в несколько «оторванном» или отчужденном от основного коллектива мире. Многие дети с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимаемые семьей, специалистами, обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, все-таки оказываются неподготовленными к включению в социально- экономическую жизнь. Поэтому успешно «включить» их в социум, подарить обществу полноправного члена – это и является целью инклюзивного образования.

Слайд 7 (задачи)

Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие, а так же в организации условий, благоприятных для профилактики или преодоления «вторичных» дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, для реализации личностного и интеллектуального потенциала, эмоционального, коммуникативного, физического развития этих детей.

Слайд 8 (назначение)

Задачей администрации и педагогов обычных школ является принять детей с особыми образовательными потребностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-педагогических приёмов, ориентированных на потребности этих детей.

Слайд 9 (подходы)

Основа идеи «включения» - это обучение детей с особыми потребностями не в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных, там, где учатся все ученики. Такой подход вовлекает всех детей в естественную жизнь коллектива, стирает границы в нормальных отношениях и исключает или, по крайней мере, во много раз уменьшает ошибки формирования личности будущего взрослого человека.

Слайд 10 (концепция)

Концепция инклюзивного образования в том, что:

Все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства;

Задача инклюзивной школы – построить систему, удовлетворяющую потребности каждого;

В инклюзивных школах все дети, а не только дети с инвалидностью, должны обеспечиваться поддержкой, которая позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и уместность.

Слайд 11 (принципы)

Можно выделить восемь принципов, на которых базируется не только инклюзивное образование, но и образование в целом:

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

Каждый человек способен чувствовать и думать;

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека;

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;

Все люди нуждаются друг в друге.

Слайд 12 (модель инклюзивного образования)

В наше время инклюзивное образование, становясь реальностью, неуклонно «приобщает» и «втягивает» в себя все страны мира. Но, в тоже время, интенсивно входя в практику, инклюзивное образование ставит перед образовательной системой большой ряд сложных вопросов и новых задач. В отличие от зарубежной системы образования, в которой инклюзия имеет богатый опыт и законодательное закрепление, наша отечественная инклюзия только начинает складываться и развиваться.

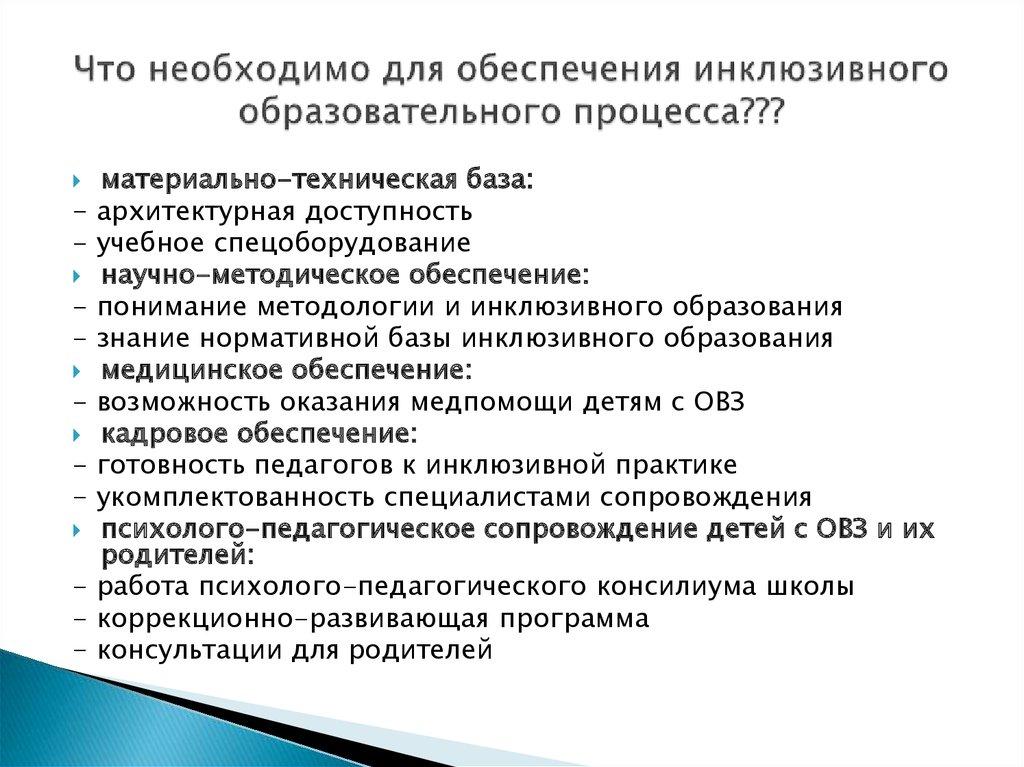

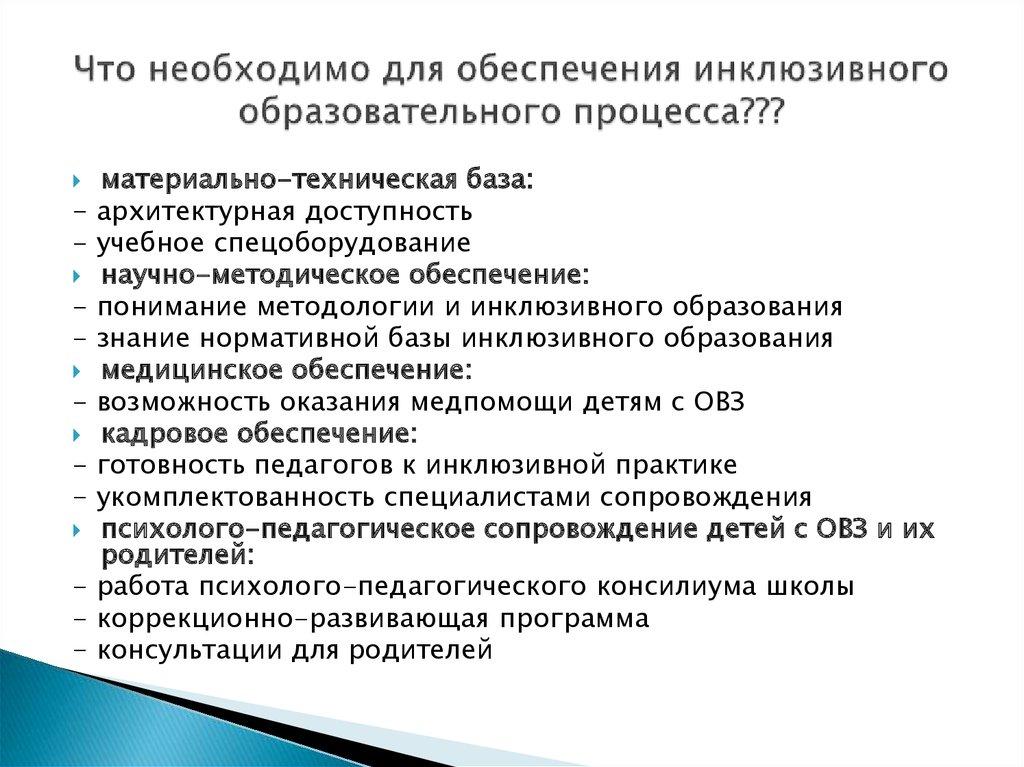

Слайд 13 (что необходимо для обеспечения инклюзивного образовательного процесса)

Слайд 14 (специальные условия)

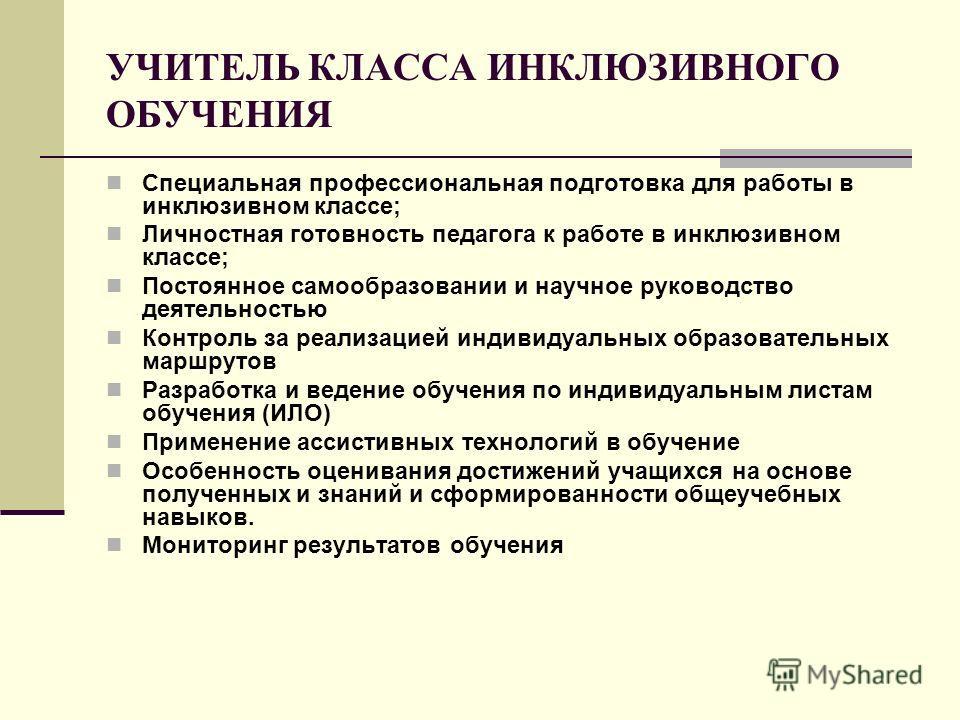

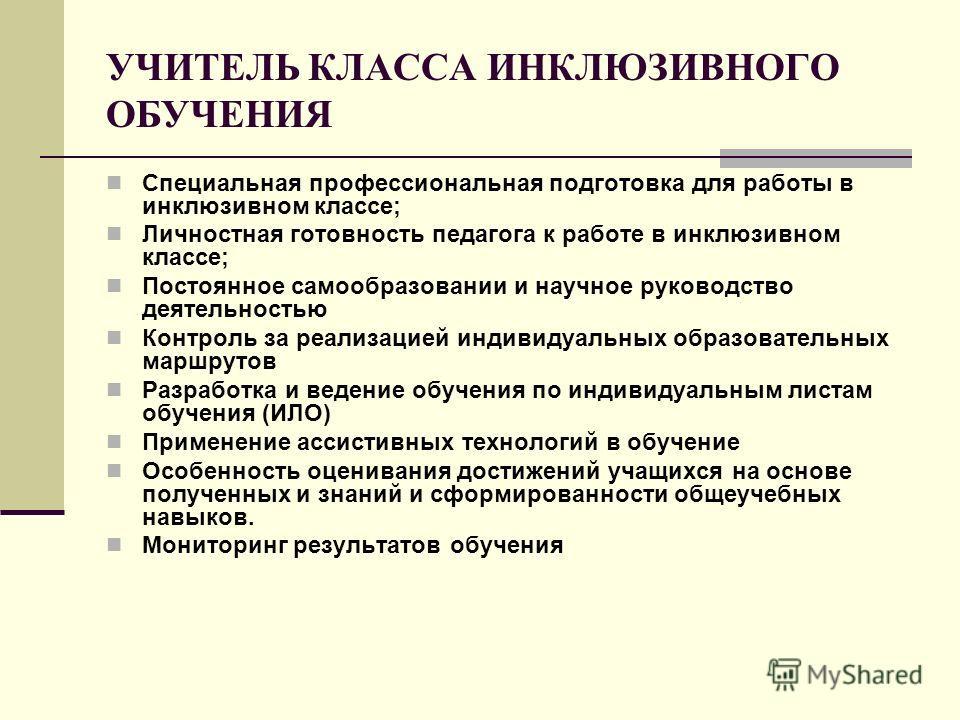

Слайд 15 (учитель класса инклюзивного образования)

Это так всё должно быть!

Слайд 16 (проблемы)

Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно (сложно), оно связано с изменениями на ценностном, нравственном уровне.

Проблемы его организации в современной школе связаны в первую очередь с тем, что школа как социальный институт ориентирована на детей, способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, на тех, для кого достаточными являются типовые методы педагогической работы.

По данным официальной статистики, 38 тыс. детей в России сегодня исключены из образования. Половина из них – по причине здоровья. С 1 сентября любой ребенок, проживающий рядом со школой, имеет право учиться в ней.

Готова ли школа дать качественное образование всем детям, которые в нее придут?

Именно в готовности школ к инклюзии и заключается первая проблема. Готовность – понятие системное, оно включает в себя много показателей. Готовность здания школы принять детей с двигательными нарушениями и обеспечить им доступ как в школьное здание, так и во все его помещения (класс, столовую, библиотеку, туалетные комнаты).

Часто появляется проблема доставки ребенка в школу. Необходимо предусмотреть транспортную поддержку. На современном этапе с учетом того, что многие школьные здания в России старой постройки и не удовлетворяют критериям доступности (нет пандусов, лифтов, много порогов, нет поручней в коридорах, труднооткрываемые двери, неприспособленные туалеты), решение этой задачи требует серьезного финансирования.

Слайд 17 (продолжение: проблемы)

Готовность образовательной среды учреждения соответствовать разным образовательным возможностям учеников. Обучение – это социальный процесс, это групповое действие. Помимо нового взгляда на пространство школы создание инклюзивной образовательной среды потребует анализа культурного уклада и отношений людей в школе. Такую среду возможно создать только при тесном сотрудничестве с родителями, в сплочённом командном взаимодействии всех участников образовательного процесса. В такой среде должны работать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка, причем не только «особого», но и самого обычного. Готовность педагогов обучать детей с различными образовательными потребностями. Остро стоит проблема неготовности учителей массовой школы (профессиональной, психологической и методической) к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток профессиональных компетенций педагогов в работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов учителей.

Для решения этой проблемы создаются программы повышения квалификации, программы магистратуры и бакалавриата, творческие мастерские, обмен опытом, стажировки и др.

Ведущую роль в решении этой проблемы может сыграть методическое сотрудничество с коррекционными педагогами, специальными психологами, с научным сообществом. Сегодня в стране изменилась стратегия в повышении квалификации педагогических кадров. В основе лежит потребность самого педагога.

Также серьезной проблемой является предвзятое отношение к инклюзивному образованию в современном обществе. В связи с этим необходимо проведение значительного объема работ в данном направлении с широким привлечением средств массовой информации, педагогов и общественности.

Слайд 18 (прогрессивный способ обучения)

Анализируя сегодняшнее состояние школ России, мы хорошо понимаем, что школы не готовы отвечать всем требованиям инклюзии. Но это не значит, что нужно отвернуться от этой проблемы или принять факт неготовности как «приговор» инклюзии. Любая проблема должна быть переведена в область задачи. Только рассматривая совместно проблему готовности школы к обучению детей с ОВЗ и трудности, возникающие у самых обычных учеников, можно достичь полноценной инклюзии в этой школе. В жизни часто в борьбе за права меньшинств попираются права остальных людей. Попытки исключить дискриминацию, сосредоточив на ней все внимание, оборачиваются еще худшим фарсом. От инклюзивного же обучения стоит ждать улучшения качества жизни и учебы всех детей, реального равенства возможностей в раскрытии заложенного природой потенциала.

Слайд 19 (перспективы инклюзивного образования)

Вследствие неготовности школы к инклюзивному образованию неизбежны разного рода негативные последствия. Одним из них является формальное принятие ребенка с ОВЗ в школу, а потом старательное желание «вывести» его на домашнее обучение. Сегодня каждый 3-й ребенок с ОВЗ, обучающийся в массовой школе, получает образование на дому, что никак не способствует получению качественного образования и достижению целей его включения в сообщество сверстников, такого быть не должно.

Слайд 20 (преодоление трудностей)

Для преодоления этих трудностей школа должна стремится:

- обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования;

- обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными педагогами общего образования и специалистами сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход;

- создать комплексную модель деятельности специалистов различного профиля, обеспечивающих процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования;

- разработать научно-программно-методическое обеспечение инклюзивного образования (учебные планы, учебные программы (их варианты), при необходимости — специальные учебники и рабочие тетради, учебные пособия для самого ученика);

- активно использовать возможности дистанционного образования как эффективного инструмента реализации компетентностного подхода в образовании;

- обеспечить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство между организациями, учреждениями, ведомствами, обеспечивающими психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья;

Слайд 21 (работа с родителями детей с ОВЗ)

- обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Слайд 22 (способы включения)

Учителя, которые уже имеют опыт работы по принципам инклюзивного образования, разработали следующие способы включения:

Принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в классе»;

Включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи;

Вовлекать учеников в групповые формы работы и групповые решения задач;

Использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, проекты, лаборатории, полевые исследования.

Слайд 23(труды)

Многочисленные исследования проведены отечественными и зарубежными педагогами, а также психологами по вопросам инклюзивного образования. Так, в течение последнего десятилетия отечественные ученые, в частности В. Бондарь, А. Колупаева, Т. Евтухова, В. Ляшенко, И. Иванова, А. Столяренко, А. Шевчук, О. Савченко и другие посвящают свои труды исследованию проблемы привлечения детей с особыми потребностями к обучению в общеобразовательных учебных заведениях, их реабилитации и социализации с общественными нормами. Значительное влияние на развитие системы специальных учебных заведений, совершенствование их структуры, разработку методик ранней диагностики психического развития детей имели труды психологов Л.С. Выготского и Л.А. Венгера.

Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет роль учителя. Учителя способствуют активизации потенциала учащихся, сотрудничая с другими преподавателями в междисциплинарной среде без искусственного разграничения между специальными и массовыми педагогами. Они вовлекаются в разнообразные виды общения с учениками, благодаря чему узнают каждого индивидуально. Кроме того, учителя участвуют в широких социальных контактах вне школы, в том числе с социальными ресурсами поддержки и родителями. Такая профессиональная позиция учителя позволяет ему преодолеть свои опасения и тревоги, выйти на совершенно новый уровень профессионального мастерства, понимая своих учеников и своё призвание.

Слайд 24 (Счастье заключается в том, чтобы ХОЧУ, МОГУ и ДОЛЖЕН имели одинаковое значение)

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. Школы способны преодолеть многие барьеры самостоятельно, если будет достигнуто понимание того, что недостаток материальных ресурсов не является основным и единственным барьером на пути развития образовательной инклюзии.

Слайд 25 (дети должны учиться вместе!)

Подводя , можно следующее: безусловно, очень важно детей с ОВЗ в образовательный который требует особых подходов стороны всех его участников применение современных технологий на основной образовательной программы с психофизических особенностей и возможностей технологий, обеспечивающих гибкость образовательного успешное освоение детьми образовательной Но и вместе с не менее важно воспитывать детях, не имеющих ограниченных здоровья чувство толерантности и к тем детям и людям, которые по тем иным причинам стали инвалидами. этого создаются специальные классные которые воспитывают чувство равенство людьми и учат состраданию.

Слайд 26 (источники)

Зарецкий, В.К. «Десять конференций по проблемам развития особенных детей – десять шагов от инновации к норме // Психологическая наука и образование», - 2005. - № 1

Михальченко, К.А. «Инклюзивное образование – проблемы и пути решения // Теория и практика образования в современном мире», – 2008. – №5

Пугачев, А.С. «Инклюзивное образование // Молодой ученый», - 2012. - №10