Работа по теме:

«Применение технологии развития критического мышления для развития универсальных учебных действий на уроках русского языка в начальной школе".

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………3-5

Технология развития критического мышления как средство

развития универсальных учебных действий учащихся начальной

школы…………………………………………………………………6-11

Использование приёмов технологии развития критического мышления на уроках русского языка в начальной школе………………………...12-17

Заключение……………………………………………………………..18-19

Список литературы……………………………………………………19

Приложения……………………………………………………………20-24

Введение

Отличительной особенностью ФГОС НОО является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Системно-деятельностный подход к обучению – это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. Активное включение ученика в учебный процесс – это способ организации работы обучающегося, поскольку именно в деятельности происходит становление личности. Эта деятельность строится таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для проявления инициативной, продуктивной, осознанной активности ученика, стимулировать его учебно-познавательный поиск с элементами творчества. Ученик становится активным действующим лицом на уроке. Увлекательная поисковая деятельность, осуществляемая на основе применения технологии развития критического мышления с помощью лексико-орфографических упражнений, новых подходов и приемов к традиционным учебным действиям, резко повышает интерес учащихся к лингвистике и учебному процессу в целом, поднимает интеллектуальный уровень учащихся, улучшает качество освоения русского языка, совершенствует орфографическую грамотность, развивает устную речь школьников. Дети, направляемые педагогом, с высокой степенью самостоятельности определяют и формулируют тему и цель урока, выявляют и озвучивают тему словарно-орфографической работы, принимают непосредственное участие в составлении учебных заданий к выполняемым на уроке упражнениям, им предоставляется первое слово в формулировании выводов и обобщений.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково- символического мышления. Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования выделяет такие виды универсальных учебных действий как личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Формирование личностных УУД:

Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника и соседу по парте.

Формирование регулятивных УУД:

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, рисунков на уроке русского языка

Формирование коммуникативных УУД:

Ученик научится или получит возможность научиться сотрудничать с соседом по парте, с товарищем в группе.

Формирование познавательных УУД:

Ученик научится или получит возможность научиться:

- формулировать правило на основе выделения существенных признаков;

- выполнять задания с использованием материальных объектов, схем;

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или правильный ответ;

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;

- строить логическую цепь рассуждений

Что значит для ребёнка современная начальная школа? Это новый этап в его жизни, основа для всего последующего обучения. Чем же должен овладеть ученик, выходя из стен начальной школы? Самое главное - умением учиться. Работая с детьми младшего школьного возраста, я находилась в поиске таких методов и приёмов работы, которые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и позволили бы мыслить более продуктивно. Именно благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. Я решила попробовать применить приёмы развития критического мышления для развития УУД учащихся начальных классов на уроках русского языка.

Технология развития критического мышления как средство развития универсальных учебных действий учащихся начальной школы

Теоретические аспекты применения технологии развития критического мышления для развития УУД на уроках русского языка в начальной школе.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стилл, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы отечественных технологий, коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она является общепедагогической, надпредметной.

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю.

Современные исследователи в области методов развития критического мышления, как на Западе (К.Мередит, Д.Стилл, Ч.Темпл, С.Уолтер и др.), так и в России (М.В.Кларин, С.И.Заир-Бек, И.О.Загашев, И.В.Муштавинская и др.) под критическим мышлением понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры ученика и учителя. С точки зрения психологии, критическое мышление – это разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать.

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно.

В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так как, если бы человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим.» [Выготский, 1984: стр. 243], а также идеи Д. Дьюи, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу.

Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов.

Достоинства технологии развития критического мышления по отношению к другим педагогическим подходам и технологиям: ориентирование на развитие ученика; использование современных методических приемов, развивающих интеллектуальные, коммуникативные и познавательные умения учащихся.

Технология помогает ученику овладеть способами работы с информацией, вдумчивого чтения, структурирования материала, умением задавать вопросы, постановки и решения проблем, рефлексивного письма, помогает овладеть методами групповой работы, умением аргументировано вести дискуссию. Технология объединяет известные и новые методические приемы в определенной логике построения урока (занятия).

Какие цели и задачи ставит данная технология?

1) Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых решений.

2) Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.

3) Развитие аналитического, критического мышления.

Задача научить школьников:

- выделять причинно-следственные связи;

- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;

- отвергать ненужную или неверную информацию;

- понимать, как различные части информации связаны между собой;

- выделять ошибки в рассуждениях;

- делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек;

- избегать категоричности в утверждениях;

- быть честным в своих рассуждениях;

- определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;

- выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение;

- уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного мнения;

- подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;

- отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцентировать на первом.

4) Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.

5) Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.

Каким же образом происходит организация учебного процесса? Главная роль отводится тексту. Его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют.

Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, выразить себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать другую точку зрения, понимать, что и она имеет право на существование.

Роль учителя – в основном координирующая. Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение.

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий):

I фаза (10 минут) Вызов (пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой информации)

II фаза (25 минут) Осмысление содержания (получение новой информации)

III фаза (10 минут) Рефлексия (осмысление, рождение нового знания)

I. Фаза вызова.

Задачи этой фазы:

1) Постановка целей урока.

2) Активизация познавательной деятельности учащихся.

Вспомним, что мы усваиваем лучше всего? Обычно это информация по той теме, о которой мы уже что-то знаем. Если предоставить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул для формулировки им собственных целей-мотивов.

В процессе реализации фазы вызова:

Учащиеся:

-могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы;

-фиксируют высказывания на доске или листах;

-работают индивидуально и в малых группах.

Учитель:

-стимулирует учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме;

-способствует бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и систематизации информации, полученной от школьников;

-просит высказывать предположения или прогноз по незнакомой заявленной теме.

В случае успешной реализации фазы вызова в классе возникает мощный стимул для работы на следующем этапе – этапе получения новой информации.

II. Фаза осмысления содержания. (Cмысловая стадия)

Чаще всего знакомство с новой информацией происходит в процессе ее изложения учителем, гораздо реже – в процессе чтения или просмотра материалов на видео или через компьютерные обучающие программы. Главной задачей этой фазы в ТРКМ является отслеживание своего понимания при работе с изучаемым материалом. Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией осуществляется при ее наложении на уже имеющиеся знания.

На фазе осмысления содержания:

Учащиеся:

-осуществляют контакт с новой информацией;

-пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом;

-акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения;

-обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы;

-стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее интересны и почему;

-готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного.

Учитель:

-может быть непосредственным источником новой информации;

-если ребята работают с текстом, учитель отслеживает степень активности работы, внимательности при чтении;

-для организации работы с текстом учитель предлагает различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитанном.

III. Фаза рефлексии. Это тщательное взвешивание, оценка и выбор. В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится присвоенной, превращается в собственное знание. Она становится основной целью деятельности учащихся и учителя.

На фазе рефлексии:

Учащиеся:

-осознают своё"я", свой опыт собственных действий и действий других учащихся и учителя;

-получают рождение нового знания, становление опыта, развитие личности.

целостное осмысление, обобщение полученной информации;

-формируют собственное отношение к изучаемому материалу.

Учитель:

-осознаёт собственные действия и действия учеников;

-получает новый педагогический опыт, развитие мастерства;

-видит эффективность педагогического процесса.

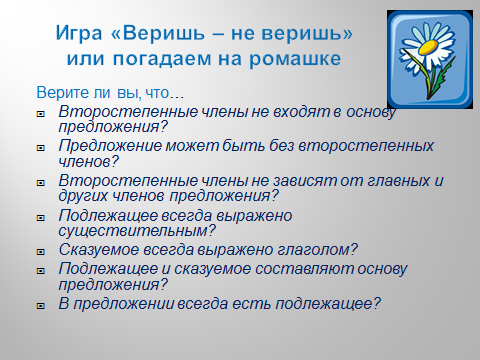

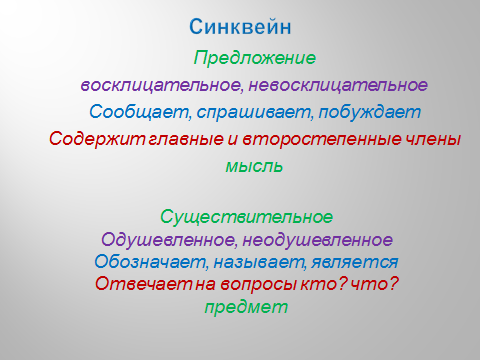

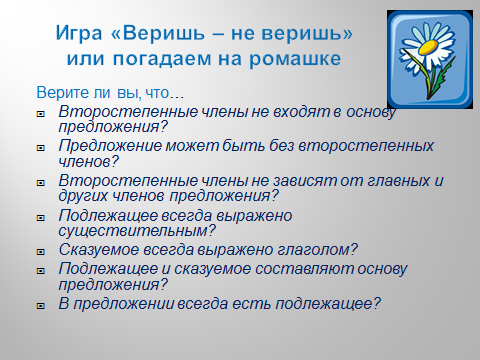

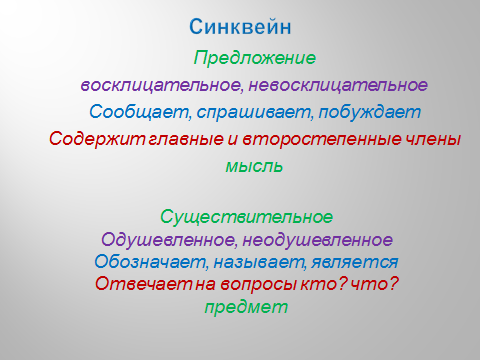

В начальной школе не все приемы и стратегии технологии развития критического мышления применимы. На своих уроках я применяю такие приемы: «Верные - неверные утверждения» (игра «Веришь – не веришь»), таблица ЗХУ, синквейн, кластер, зигзаг – 2, «Тонкие и толстые» вопросы, инсерт, игра «Как ты думаешь?», «Корзина идей».

Использование приёмов технологии развития критического мышления на уроках русского языка в начальной школе

Применение на уроке приемов технологии критического мышления создает условия для творческой самореализации личности, развития познавательных способностей и коммуникативных умений учащихся, их нравственного потенциала. Учащихся надо учить критически мыслить, то есть критически слушать и воспринимать, осмысливать и анализировать новую информацию, критически развивать и совершенствовать себя.

Далее мною представлен опыт практического применения приемов ТРКМ на уроке русского языка в 3 классе по теме: « Главные и второстепенные члены предложения» (Технологическая карта урока русского языка, разработанного на основе использования приёмов ТРКМ).

Технологическая карта урока

Русский язык

3 класс

УМК «Школа 2100» Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.

Тип урока: комбинированный с использованием приёмов ТРКМ (таблица ЗХУ, «Кластер», «Корзина идей», игра «Веришь-не веришь»)

Тема: Главные и второстепенные члены предложения

Оборудование: учебник, мультимедийное оборудование, карточки («кластер», таблица ЗХУ)

Планируемые образовательные результаты:

Предметные

уметь выполнять разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора

уметь выделять в предложении грамматическую основу и устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, уметь различать второстепенные члены предложения (на уровне представления)

Метапредметные

Познавательные УУД:

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. Осуществлять подведение под понятие.

осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, строить рассуждения.

осуществлять синтез как составление целого из частей (создание кластера); проводить анализ работы, рефлексию

использовать знаково- символические средства для моделирования грамматической и познавательной задачи

Регулятивные УУД

самостоятельно формулировать тему и цели урока; планировать действия с учетом поставленной учителем задачи.

вносить коррективы в действие после его завершения; определять степень успешности своей работы и работы других учащихся

Коммуникативные УУД

1. планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками в группе, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности

2. оформлять свои мысли в устной форме, строить монологическую речь

Личностные:

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи одноклассникам в группе

выражать своё мнение, работать над самооценкой и адекватным пониманием причин успеха или неуспеха в учебной деятельности

испытывать чувство гордости за свою малую родину – город Санкт-Петербург

| Этапы урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся |

| Организационный | Предлагает разделиться классу на группы | Вытягивают жребий, объединяются в группы |

| Актуализация знаний | Дом - стеклянный пузырек, А живет в нем огонек. Днем он спит, а как проснется, Ярким пламенем зажжется. предлагает детям собрать «корзину идей» про новое словарное слово с точки зрения русского языка (часть речи, слоговой состав, фонетический образ, орфограммы и т. п.) сообщает учащимся об этимологии нового словарного слова демонстрирует по ходу урока презентацию | Подбирают однокоренные слова, выделяют непроверяемую орфограмму Коллективно обсуждают результаты групповой работы по заполнению «корзины идей» Учащиеся работают со словарём С. Ожегова, находят лексическое значение слова «фонарь», делают вывод о том, что это слово многозначное Индивидуальное сообщение подготовленного ученика об истории появления уличных фонарей в Санкт-Петербурге |

| Стадия «вызов» (тема урока и целеполагание) | существительное приставка прилагательное корень сказуемое суффикс глагол подлежащее местоимение основа

Предлагает детям распространить предложение по модели Обращается с предложением обсудить в группах и сформулировать тему и цели урока Предлагает учащимся составить по группам таблицу ЗХУ, после обмена мнениями каждой группы выводит на слайд таблицу ЗХУ Создаёт условия для свободного обмена мнениями по формулированию темы и целей урока Демонстрирует презентацию по ходу урока

| Выполняют поиск «лишних» слов, устанавливают, что полученное словосочетание является грамматической основой предложения

Составляют предложение по предложенной модели Совещаются в группах и выдвигают предположения по формулировке темы и целей урока дают характеристику предложения, выделяют главные и второстепенные члены предложения, обозначают, какими частями речи они выражены обсуждают в группах заполнение таблицы ЗХУ, коллективное заполнение таблицы на интерактивной доске После обсуждения в группах выдвигают предположения о теме и целях урока |

| Стадия «осмысление» | Организует работу учащихся с деформированными предложениями Предлагает учащимся самостоятельно сформулировать задание к предложениям в соответствии с темой и целями урока Организует выполнение логического упражнения «Корректурная проба» Предлагает учащимся перечитать все составленные предложения и сделать вывод Организует проведение физкультминутки «Фонари» при помощи ассистентов Проводит с учащимися игру «Веришь – не веришь» (погадаем на ромашке) Верите ли вы, что… *Второстепенные члены не входят в основу предложения? *Предложение может быть без второстепенных членов? *Второстепенные члены не зависят от главных и других членов предложения? *Подлежащее всегда выражено существительным? *Сказуемое всегда выражено глаголом? *Подлежащее и сказуемое составляют основу предложения? *В предложении всегда есть подлежащее? Предлагает учащимся выполнить в группах логическое упражнение «Акрофраза» (составление предложения из букв слова ФОНАРь) Демонстрирует учащимся слайды презентации и предлагает найти среди составленных акрофраз предложение, в котором отсутствует подлежащее | Учащиеся составляют и записывают предложения, дают им характеристику, производят разбор предложений по членам и частям речи Выполняют упражнение, записывают составленное предложение, производят разбор по членам и частям речи Учащиеся делают вывод о том, что составлен текст и доказывают это Выполняют физкультминутку Учащиеся по группам отвечают на вопросы, написанные на лепестках ромашки, приводят доказательства своих ответов

Обсуждают в группах составление акрофраз, озвучивают свои варианты Обсуждают составленные предложения и доказывают выбор нужного предложения согласно указанному учителем признаку

|

| Стадия «рефлексия» | Предлагает учащимся по группам составить кластер «Члены предложения» Обобщает ответы учащихся и выводит на слайд презентации составленную обобщённую модель кластера Предлагает учащимся вернуться к окончанию заполнения таблицы ЗХУ и демонстрирует заполненную учащимися таблицу Организует самооценку работы каждой группы на уроке Предлагает учащимся оценить собственное знание и незнание, индивидуальную самооценку работы на уроке с помощью «Лесенки знаний» | Получают карточки со схематической моделью кластера, заполняют их Озвучивают свои варианты заполнения кластера по группам Заканчивают заполнение последнего столбика таблицы ЗХУ Учащиеся высказывают свои суждения о работе группы на уроке Осуществляют познавательную и личностную рефлексию Оценивают свою работу на уроке с помощью «Лесенки знаний» |

| Итог урока. | Был ли изучаемый материал понятен детям? Реализована ли тема урока? Достигли ли цели урока? | Анализируют изученный на уроке материал, отмечают, что понравилось на уроке. |

Заключение

В результате проведённой работы были сделаны следующие выводы о том, что технология развития критического мышления обеспечивает

формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, “отсеивать” второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения;

стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности;

запуск механизмов самообразования и самоорганизации.

Технология позволяет формировать необходимые УУД:

• выделять причинно-следственные связи;

• рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;

• отвергать ненужную или неверную информацию;

• понимать, как различные части информации связаны между собой;

• выделять ошибки в рассуждениях;

• делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек;

• избегать категоричности в утверждениях;

• быть честным в своих рассуждениях;

• определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;

• выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;

• уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного мнения;

• подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;

• отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентировать внимание на главном.

Применение приемов и методов технологии развития критического мышления показало, что они способствуют формированию познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных УУД младших школьников. Приемы можно использовать на уроках в начальной школе на разных этапах: вызова, осмысления и рефлексии.

Список литературы

1. Бустром Р. Развитие творческого и критического мышления. СПб: Издательство «Альянс «Дельта», 2003. - 134 с.

2. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. - СПб: Издательство «Альянс «Дельта», 2003. - 284с.

3. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически. - СПб., 2003. - 192 с.

4. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы // Директор школы. 2005. № 4. - с. 66 — 72

5. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2004. - 175 с.

6. Программа формирования универсальных учебных действий // Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М., 2009.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго поколения. М., 2009.

Приложение 1.

Таблица ЗХУ

Приложение 2.

Упражнение «Акрофраза»

Приложение 3.

Кластер

Приложение 4.

Приложение 5.

9