Занятие 1. Многообразие современного органического мира как результат биологической эволюции

1. Принципы систематики. Длительная, охватывающая период в несколько миллиардов лет эволюция когда-то появившихся на Земле примитивных живых организмов через смену одних групп другими привела к современному разнообразию органического мира. Эволюция живых существ шла параллельно по двум линиям: с одной стороны, развивались одноклеточные доядерные и ядерные организмы, с другой стороны, – многоклеточные организмы. Причем развитие многоклеточных организмов осуществлялось, по меньшей мере, в трех направлениях: по линии автотрофных организмов (растения), линии гетеротрофных организмов с поглощением пищи путем всасывания (грибы) и линии гетеротрофных организмов с заглатыванием пищи (животные).

Разнообразие жизни на Земле с трудом поддается описанию. Полагают, что сейчас на нашей планете обитает свыше 10 млн видов живых организмов и не менее 500 млн видов вымерло в былые геологические эпохи. Нет и никогда не будет человека, который знал бы все эти виды. Тем более возникает необходимость в системе живой природы, руководствуясь которой мы могли бы найти место любого организма, который нас заинтересовал, будь то бактерия, вызывающая болезнь, новый гриб, жук или клещ, птица или рыба. Эту необходимость естествоиспытатели поняли давно.

Созданием системы живой природы занимается систематика. По современному определению систематика – это наука о разнообразии видов организмов, их классификации, родственных отношениях и происхождении.

Предметом изучения систематики является описание, обозначение, классификация и построение системы живой природы, которая бы не только отражала сходство в строении организмов и их родство, но и учитывала историю возникновения и эволюцию разных групп организмов. Иными словами, предметом систематики является построение такой системы живой природы, которая отражала бы естественный ход и результаты эволюции. Теоретически эта наука важна тем, что строит естественную систему, отражающую существующие в природе связи и историческое развитие (эволюцию) животного мира. Практически она важна тем, что без объединения животных в систему невозможно разобраться в их разнообразии.

Во времена К. Линнея для построения системы природы использовали немногочисленные признаки, чаще всего внешнего и внутреннего строения организмов. Ж.Б. Ламарк предложил учитывать также родственные связи между организмами. В настоящее время при построении биологической системы используется совокупность признаков организмов: 1) особенности строения организмов и их клеток; 2) история развития группы на основе ископаемых остатков; 3) особенности размножения и эмбрионального развития; 4) нуклеотидный состав ДНК и РНК; 5) состав белков; 6) тип питания; 7) тип запасных питательных веществ; 8) распространение организмов и т.д.

Как вам известно, первую научную систему живой природы создал шведский натуралист К. Линней. Она была изложена в 10-м издании «Системы природы» (1758). В основу своей системы К.Линней положил два принципа: бинарной номенклатуры и иерархичности. В соответствии с бинарной номенклатурой каждый вид называется по-латыни двумя словами: существительным и прилагательным. Например, Homo sapiens (Человек разумный), Homo neandertalensis (Человек неандертальский) и т.д. По современным правилам, упоминая вид организмов в тексте (научной статье, книге) впервые, приводят по-латыни и фамилию автора, его описавшего. Например, лютик ядовитый пишется Ranunculus sceleratus Linnaeus (Лютик ядовитый Линнея). Некоторые самые знаменитые систематики настолько общеизвестны, что их фамилии пишутся сокращенно. Например, Balaenoptera musculus L . (Синий кит). Если виду дано название, изменять его нельзя.

Принцип иерархичности, ила соподчиненности, означает, что подобно тому, как в армии отделения объединяются во взводы, взводы – в роты, роты – в батальоны, батальоны – в полки и т.д., виды животных, например, объединяются в роды, роды – в семейства, семейства – в отряды, отряды – в классы, классы – в типы, типы – в царства. При классификации бактерий, грибов и растений вместо ранга отряд используется порядок, а вместо тип – отдел. Часто, чтобы подчеркнуть разнообразие в какой-либо группе, используют подчиненные категории, например, подвид, подрод, подотряд, подкласс или надсемейство, надкласс. Всего в биологической системе семь наиболее распространенных рангов:

Вид – Волк серый

Род – Волки

Семейство – Псовые

Отряд – Хищные

Класс – Млекопитающие

Тип – Хордовые

Царство – Животные

Во времена Линнея наивысшим рангом считалось царство живых организмов. Долгое время всю живую природу делили на два царства – животных и растений; сейчас выделяют большее количество царств (в разных системах – от трех до девяти и даже тринадцати). Теперь часто употребляют такие систематические категории, как надцарство, реже империя. Пример таких категорий – надцарства прокариот и эукариот, империи клеточных (все живые организмы) и доклеточных (неклеточные формы жизни).

2. Биологическая система. Общепринятой системы органического мира пока не создано. Наибольшее распространение в настоящее время получает система, разработанная американскими исследователями Р.Х. Виттакером, Л.С. Маргулис и К. Шварц. В соответствии с этой системой вся живая природа делится на пять царств: Бактерии (Монеры), Протисты, Грибы, Растения и Животные.

Но нельзя провести резкой границы между разными царствами по отдельным признакам. Только учет совокупности многих признаков, а также истории формирования отдельных групп организмов позволяет разделить всю живую природу на пять царств и два надцарства и отнести тот или иной вид или более крупный таксон к определенному царству.

Многообразие животных, их строение, особенности жизнедеятельности и поведения, размножение, развитие, их происхождение и эволюцию, распространение, значение в природе и жизни человека изучает зоология – наука о животных.

У животных много общих черт с представителями других царств. Например, животные и растения имеют клеточное строение, сходный химический состав (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и др.), многие общие свойства (обмен веществ, наследственностъ, изменчивость, раздражимость).

Однако животным свойственны особые черты организации, которые отличают их от растений. Наиболее глубокое различие заключается в характере питания этих организмов: растения – автотрофы, а животные – гетеротрофы. Подавляющее большинство животных – подвижны, им присущи сложные поведенческие реакции, отсутствующие у растений. Однако среди них есть прикрепленные и малоподвижные формы, распространение которых осуществляется подвижными личинками.

Рост большинства животных имеет ограничение и осуществляется преимущественно только в определенный период их развития. Лишь немногие из них (некоторые раки, крокодилы, черепахи) растут на протяжении всей жизни.

Клетки животных, в отличие от растений, не имеют клеточной стенки, пластид, вакуолей. Запасной углевод – гликоген, а конечные продукты азотистого обмена – аммиак, мочевина, мочевая кислота.

3. Систематика животных. К настоящему времени описано более 1,5 млн. видов животных, приспособленных к жизни на поверхности суши, почве, пресной и морской воде, в воздушной среде. Отдел зоологии, занимающийся классификацией мира животных, носит название систематики животных.

Система животного мира

Единицей систематики животных является вид (species). К одному виду относят совокупность особей, сходных между собой, имеющих общее происхождение, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство.

Обычно особи, принадлежащие к различным видам, не скрещиваются между собой или дают неплодовитое потомство, но из этого правила известны многочисленные исключения. Межвидовое скрещивание применяют как в животноводстве, так и в растениеводстве для улучшения пород и сортов.

Близкие виды объединяются в роды (genus), и каждый известный вид имеет двойное наименование, первое – родовое и второе – видовое, причем наименования эти даются по общепринятому международному правилу по-латыни. Волк, например, имеет следующее наименование – Canis lupus. Такой способ обозначения животных (это в полной мере относится и к растениям) получил название двойной, или бинарной, номенклатуры.

Близкие роды животных объединяются в семейства (familia), семейства – в отряды (ordo), отряды – в классы (classis) и классы – в типы (typus). Иногда система осложняется тем, что приходится применять промежуточные группы – подтипы, подклассы, подотряды и т. д. Род кошек (Felis) вместе с родами рысей (Lynx), леопардов (Pardus) и некоторыми другими объединяются в семейство кошачьих (Felidae). Это семейство вместе с семействами псовых (Canidae), куньих (Mustelidae), медведей (Ursidae) и некоторыми другими объединяется в отряд хищных (Carnivora). Этот отряд вместе с другими отрядами – копытными, ластоногими, грызунами, приматами и другими образуют класс млекопитающих (Mammalia). Этот класс вместе с классами птиц, пресмыкающихся, амфибий, рыб и круглоротых образуют подтип позвоночных (Vertebrata), входящий вместе с подтипами бесчерепных и личиночнохордовых в тип хордовых (Chordata).

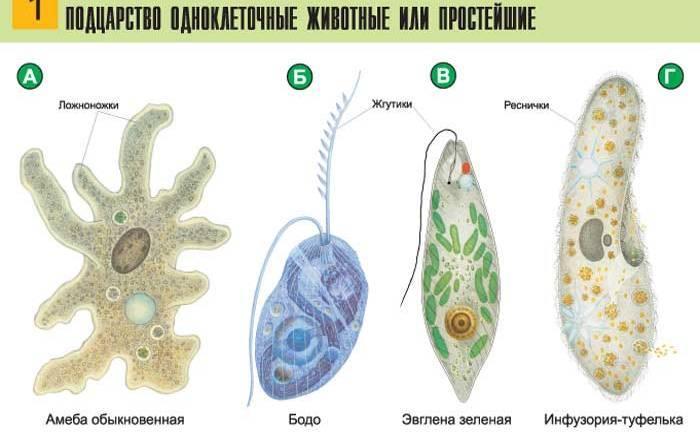

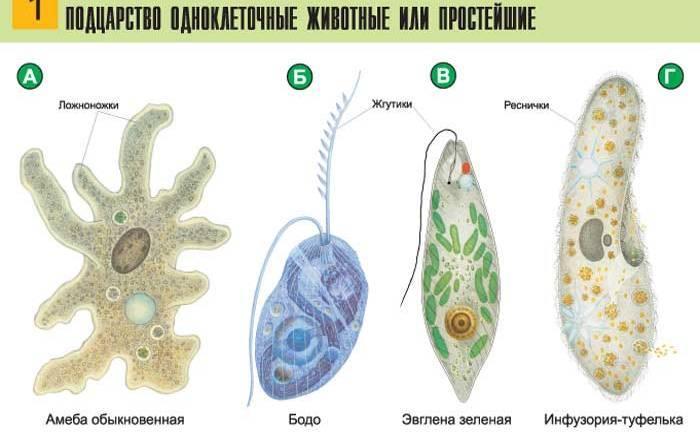

4. Общая характеристика одноклеточных организмов.

К одноклеточным принадлежат свыше 30 тыс. видов, обитающих на дне и в толще воды морских и пресных – водоемов, влажной почве. Более 3,5 тыс. видов являются паразитами человека и животных. Размеры тела простейших в основном микроскопические, но встречаются и более крупные, достигающие нескольких миллиметров и даже сантиметров.

Общими чертами организации простейших являются следующие:

Большинство простейших – одноклеточные, реже колониальные организмы. Их одноклеточное тело обладает функциями целостного организма, которые выполняются органеллами общего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.). Согласованно функционируя, они обеспечивают отдельной клетке возможность существования в качестве самостоятельного организма.

Покровы простейших представлены либо только плазматической мембраной, либо еще и плотной, довольно гибкой и эластичной оболочкой – пелликулой, придающей им относительное постоянство формы тела. В цитоплазме четко различаются два слоя: поверхностный, более плотный – эктоплазма, и внутренний, более жидкий и зернистый – эндоплазма, в которой располагаются органеллы простейшего. Благодаря коллоидным свойствам цитоплазмы эти два слоя могут взаимно переходить друг в друга.

Органоиды движения большинства видов – ложноножки, жгутики или многочисленные короткие реснички.

Подавляющее большинство простейших питаются бактериями, одноклеточными водорослями, частицами разлагающихся отмерших растений и животных – детритом, а паразитические формы – соками, тканью или кровью хозяина, в организме которого они обитают. Пища переваривается в пищеварительных вакуолях под действием ферментов лизосом. Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки удаляются из клетки.

У пресноводных одноклеточных имеется 1-2 сократительные вакуоли, основная функция которых состоит в поддержании постоянства осмотического давления, осуществляемого за счет периодического удаления избытка воды, проникающей в цитоплазму простейшего. Побочная функция – выведение некоторой части конечных продуктов жизнедеятельности. У морских и паразитических простейших сократительные вакуоли, как правило, отсутствуют.

Газообмен осуществляется всей поверхностью тела.

Раздражимость у простейших проявляется в форме таксисов.

Все простейшие размножаются бесполым способом. После митотического деления ядра следует деление клетки надвое. У малярийного паразита делению клетки предшествует многократное деление ядра, после которого паразит распадается на множество особей (шизогония). Для всех без исключения инфузорий характерен половой процесс – конъюгация, при которой две конъюгирующие особи обмениваются наследственной информацией, после чего расходятся. Увеличения числа особей при этом не происходит. У некоторых видов простейших, в том числе и малярийного паразита, кроме бесполого происходит и половое размножение, т. е. наблюдается чередование бесполого и полового поколений.

Большинство простейших обладает способностью переносить неблагоприятные условия в состоянии покоящейся стадии – цисты. При этом клетка округляется, втягивает или отбрасывает органоиды движения и покрывается плотной защитной оболочкой. Стадия цисты дает возможность простейшему не только переживать в неактивном состоянии неблагоприятные условия, но и расселяться. Попав в благоприятные условия, простейшее покидает оболочку цисты и начинает питаться и размножаться.

Представители простейших животных.

Простейшие подразделяются на классы: Корненожки, Жгутиковые, Инфузории, Споровики.

5. Общая характеристика многоклеточных организмов

Многоклеточные животные образуют самую многочисленную группу живых организмов планеты, насчитывающую более 1,5 млн. видов. Ведя свое происхождение от простейших, они претерпели в процессе эволюции существенные преобразования, связанные с усложнением организации.

Одной из важнейших черт организации многоклеточных является морфологическое и функциональное различие клеток их тела. В ходе эволюции сходные клетки в теле многоклеточных животных специализировались на выполнении определенных функций, что привело к формированию тканей.

Разные ткани объединились в органы, а органы – в системы органов. Для осуществления взаимосвязи между ними и координации их работы образовались регуляторные системы – нервная и эндокринная. Благодаря нервной и гуморальной регуляции деятельности всех систем, многоклеточный организм функционирует как целостная биологическая система.

Представители многоклеточных животных

Процветание группы многоклеточных животных связано с усложнением анатомического строения и физиологических функций. Так, увеличение размеров тела привело к развитию пищеварительного канала, что позволило им питаться крупным пищевым материалом, поставляющим большое количество энергии для осуществления всех процессов жизнедеятельности. Развившиеся мышечная и скелетная системы обеспечили передвижение организмов, поддержание определенной формы тела, защиту и опору для органов. Способность к активному передвижению позволила животным осуществлять поиск пищи, находить укрытия и расселяться.

С увеличением размеров тела животных возникла необходимость в появлении внутритранспортных циркуляторных систем, доставляющих удаленным от поверхности тела тканям' и органам средства жизнеобеспечения – питательные вещества, кислород, а также удаляющих конечные продукты обмена веществ.

Такой циркуляторной транспортной системой стала жидкая ткань – кровь.

Интенсификация дыхательной активности шла параллельно с прогрессивным развитием нервной системы и органов чувств. Произошло перемещение центральных отделов нервной системы в передний конец тела животного, в результате чего обособился головной отдел. Такое строение передней части тела животного позволило ему получать информацию об изменениях в окружающей среде и адекватно реагировать на них.

По наличию или отсутствию внутреннего скелета животные подразделяются на две группы – беспозвоночные (все типы, кроме Хордовых) и позвоночные (тип Хордовые).

В зависимости от происхождения ротового отверстия у взрослого организма выделяют две группы животных: первично- и вторичноротые. Первичноротые объединяют животных, у которых первичный рот зародыша на стадии гаструлы – бластопор – остается ртом взрослого организма. К ним относятся животные всех типов, кроме Иглокожих и Хордовых. У последних первичный рот зародыша превращается в анальное отверстие, а истинный рот закладывается вторично в виде эктодермального кармана. По этой причине их называют вторичноротыми животными.

По типу симметрии тела выделяют группу лучистых, или радиально-симметричных, животных (типы Губки, Кишечнополостные и Иглокожие) и группу двустороннесимметричных (все остальные типы животных). Лучевая симметрия формируется под влиянием сидячего образа жизни животных, при котором весь организм поставлен по отношению к факторам среды в совершенно одинаковые условия. Эти условия и формируют расположение одинаковых органов вокруг главной оси, проходящей через рот до противоположного ему прикрепленного полюса.

Двустороннесимметричные животные подвижны, обладают одной плоскостью симметрии, по обе стороны которой располагаются различные парные органы. У них различают левую и правую, спинную и брюшную стороны, передний и задний концы тела.

Многоклеточные животные чрезвычайно разнообразны по строению, особенностям жизнедеятельности, различны по размерам, массе тела и т. д. На основе наиболее существенных общих черт строения они подразделяются на 14 типов.