«Природный смысл стихотворений А.А. Фета и Ф.И.Тютчева»

Ф.И.Тютчев А.А. Фет

Природный смысл стихотворений А.А. Фета

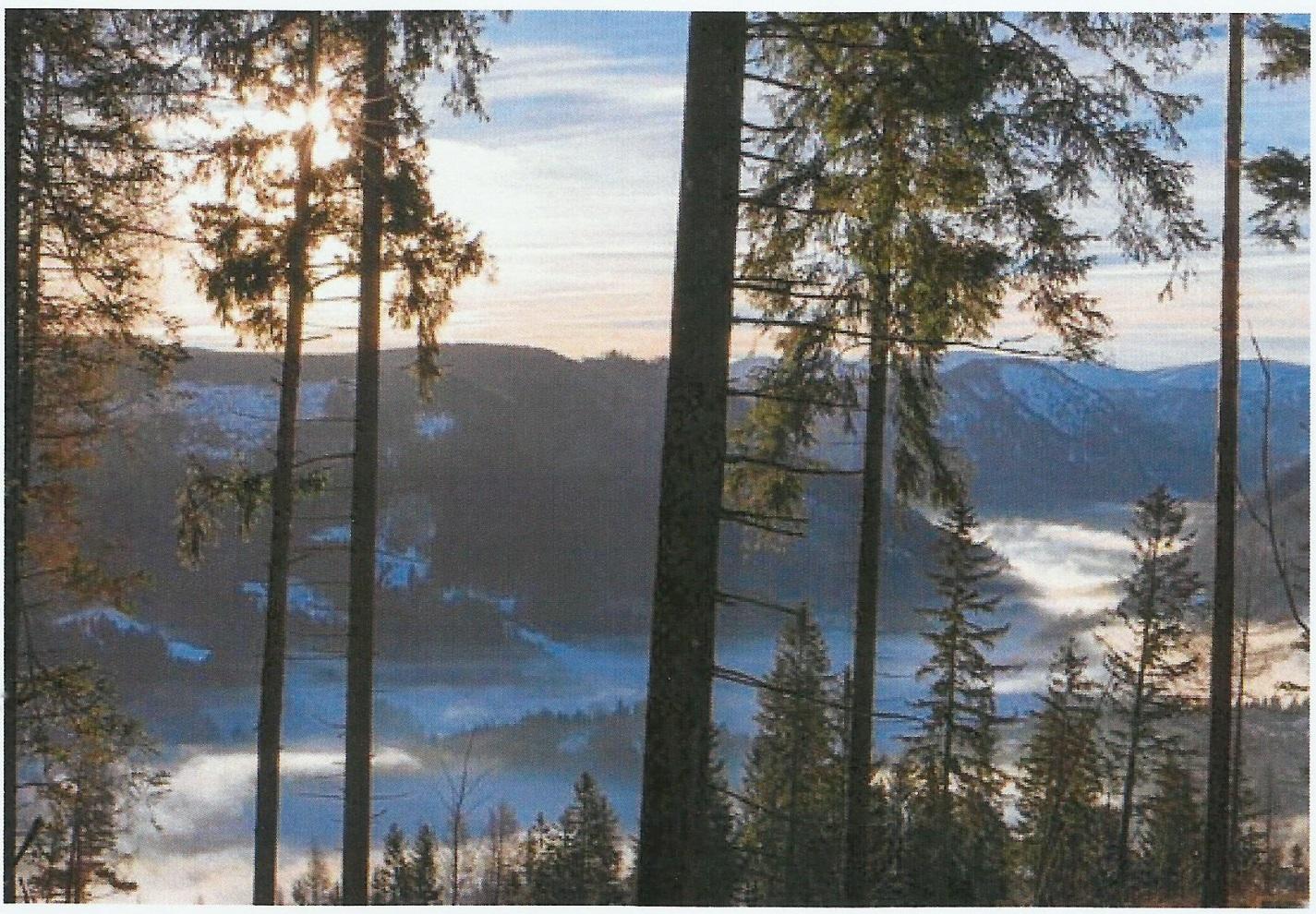

Главной отличительной особенностью пейзажной лирики Фета является его стремление выразить мимолетные впечатления, возникающие при созерцании природных явлений. Это создает ощущение невероятной легкости и воздушности.

В произведениях поэта очень часто встречаются эпитеты: "воздушный", "крылатый". Ярко выражена тенденция отрыва от реального мира и "воспарение" в область чистой эстетики. Природу Фет считал воплощением вечной и неизменной красоты, существующей независимо от человека.

(изображение к стихотворению «Весенний дождь»)

Задача поэта - почувствовать эту красоту и выразить ее в своем творчестве. Фет сам заявлял, что поэзия - это "ложь", потому что чистый лирик закрывает глаза на все недостатки окружающего мира. Поэт был уверен, что задача поэзии - изобразить не предмет, а его "односторонний идеал".

Благодаря такому узкому взгляду пейзажная лирика Фета приобретала особое обаяние и эстетическую прелесть. Фет стремился изображать природу с помощью слияния основных чувств: зрения, слуха и обоняния. Для него характерна живая игра оттенков и полутонов.

Особый прием поэта состоял в использовании отражений пейзажа в реках и заливах. Описываемый предмет оставался неподвижен, но его "двойник" "колебался", "дрожал" и "трепетал", что создавало ощущение динамики. Свою поэзию Фет однажды назвал "благовонной".

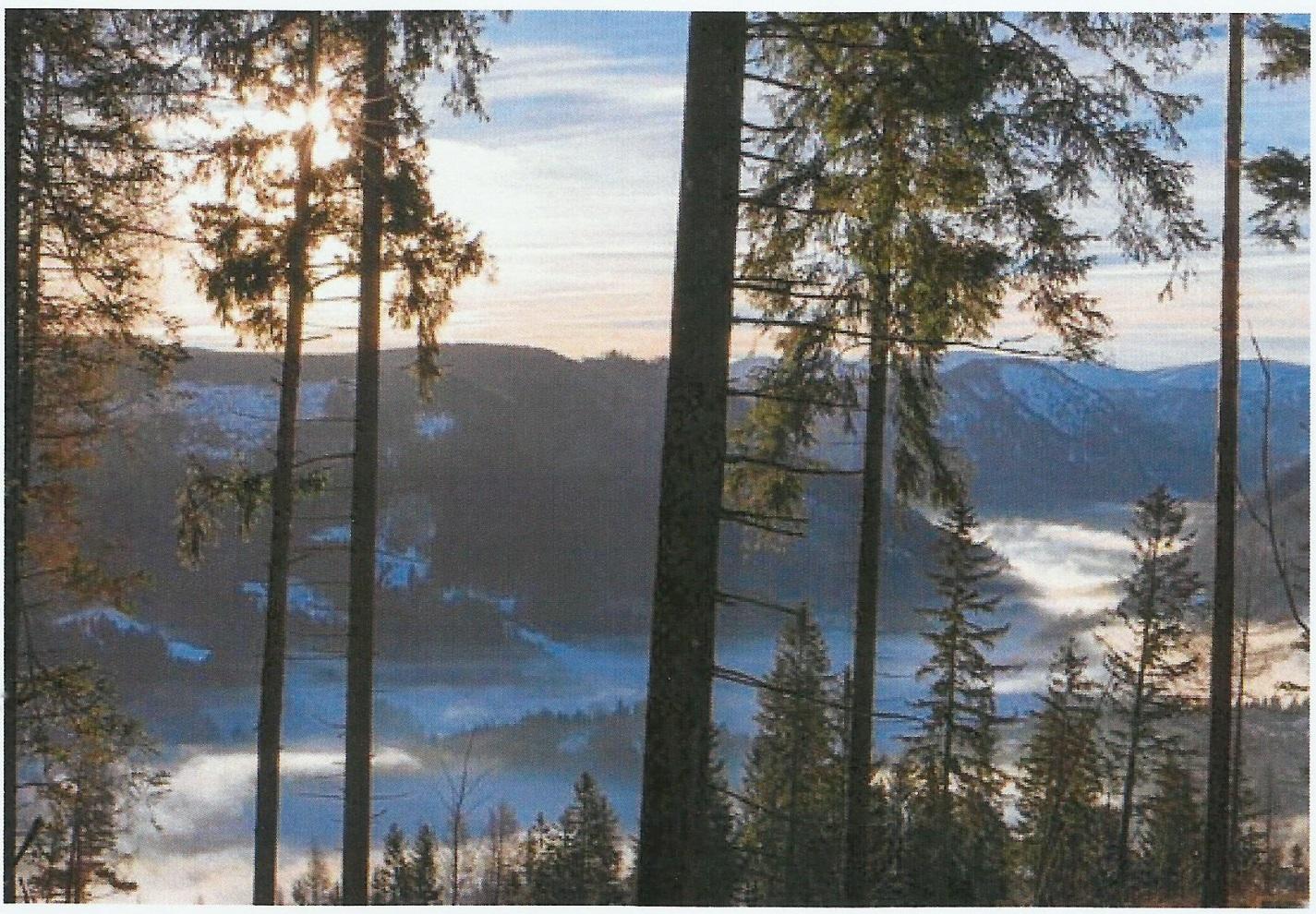

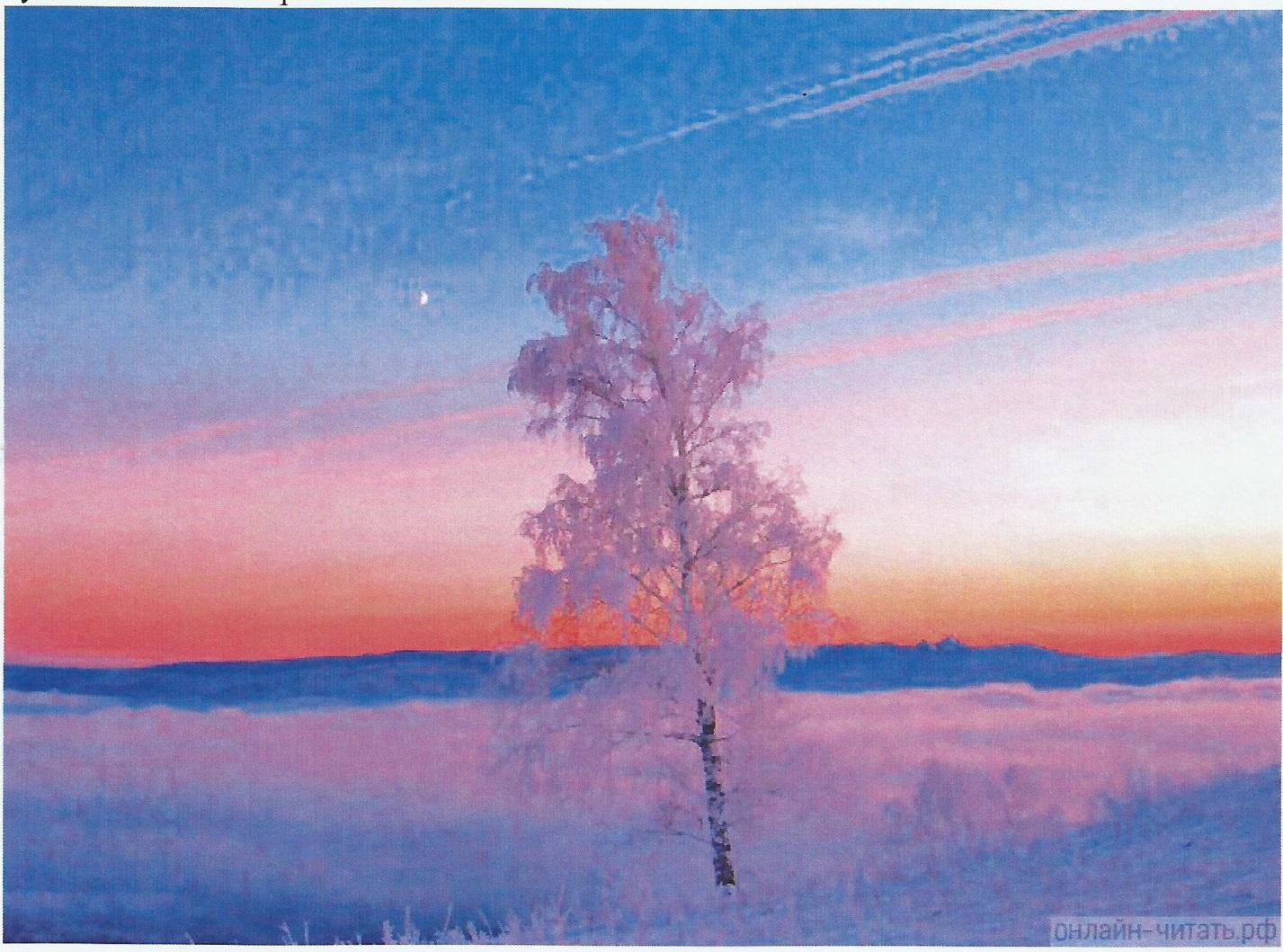

(изображение к стихотворению «Сосны»)

Природа в его произведениях насыщена всевозможными ароматами – запахами трав и цветов. Различные звуки играют огромную роль во всей пейзажной лирике Фета. Это слияние приводит к появлению особого "шестого" чувства, присущего настоящему поэту. Возникает особое пространство, в котором невозможно отличить предмет от запаха или звука.

Невероятная музыкальность лирики Фета подтверждается тем, что многие его стихотворения стали известными романсами. Еще одной характерной особенностью пейзажной лирики Фета является ее "беспредметность", за что поэта часто критиковали. Самый яркий пример - стихотворение "Шепот, робкое дыханье...", в котором нет ни одного глагола. У Фета очень редко возникает фигура лирического героя, и вообще отсутствует какой-либо субъективный взгляд. Наблюдатель находится в состоянии восторженного созерцания, о его присутствии можно догадаться лишь по косвенным признакам.

Природный смысл стихотворений

Ф.И. Тютчева

Главная тема тютчевской поэзии — человек и мир, человек и Природа. Исследователи Тютчева говорят о поэте как «певце природы» и видят своеобразие его творчества в том, что «у одного Тютчева философское восприятие природы составляет в такой сильнейшей степени самую основу видения мира». Более того, как отмечает Б.Я. Бухштаб, «в русской литературе до Тютчева не было автора, в поэзии которого природа играла бы такую роль. Природа входит в поэзию Тютчева как основной объект художественных переживаний».

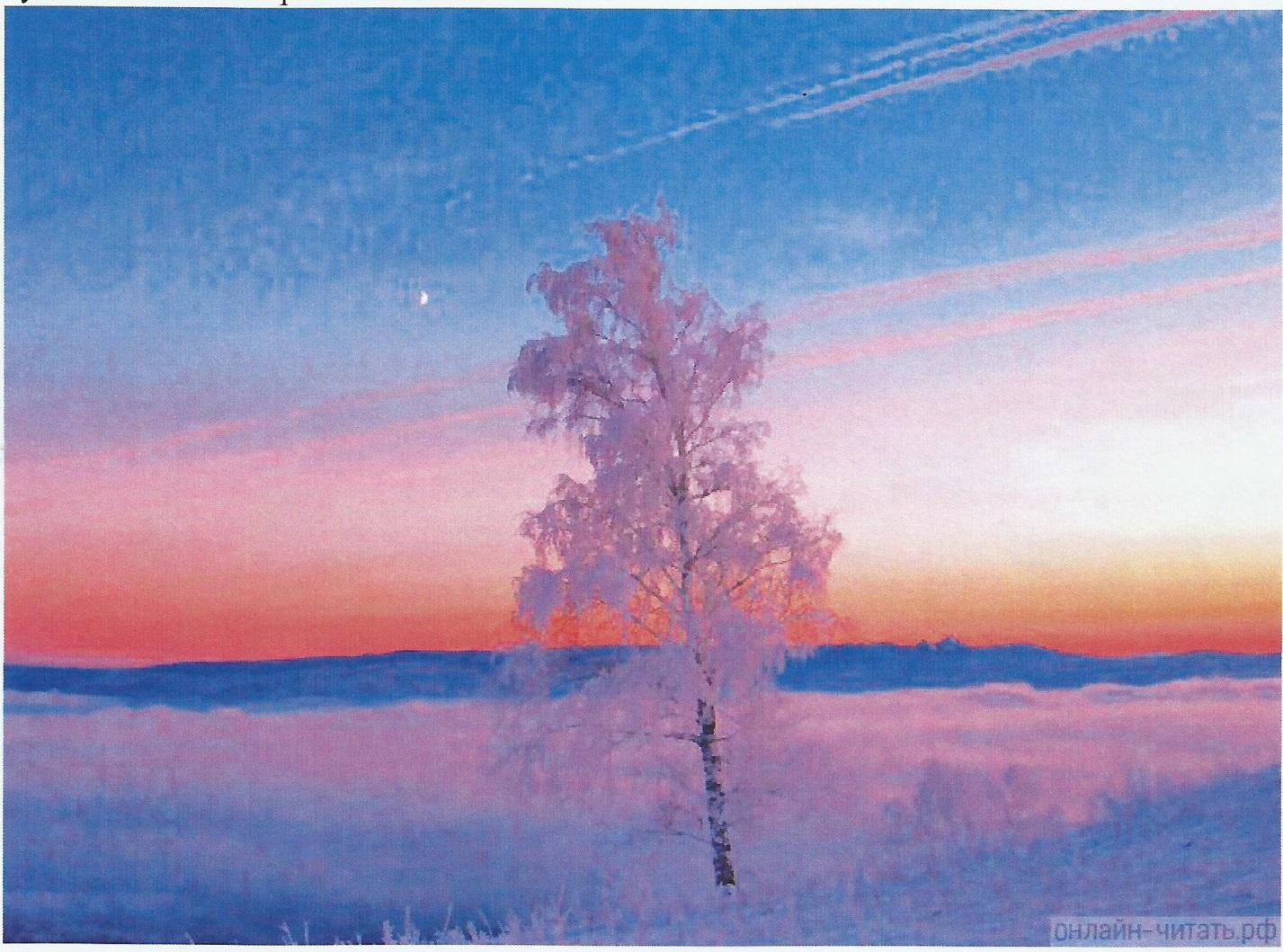

(изображение к стихотворению «Декабрьское утро»)

Мир в представлении Тютчева — это единое целое, но не застывшее в «торжественном покое», а вечно меняющееся и в то же время подверженное вечному повторению во всех своих изменениях. Исследователи говорят о «неслучайности» «пристрастия поэта к переходным явлениям в природе, ко всему, что несет с собой изменение, что в конечном итоге связано с понятием «движения».

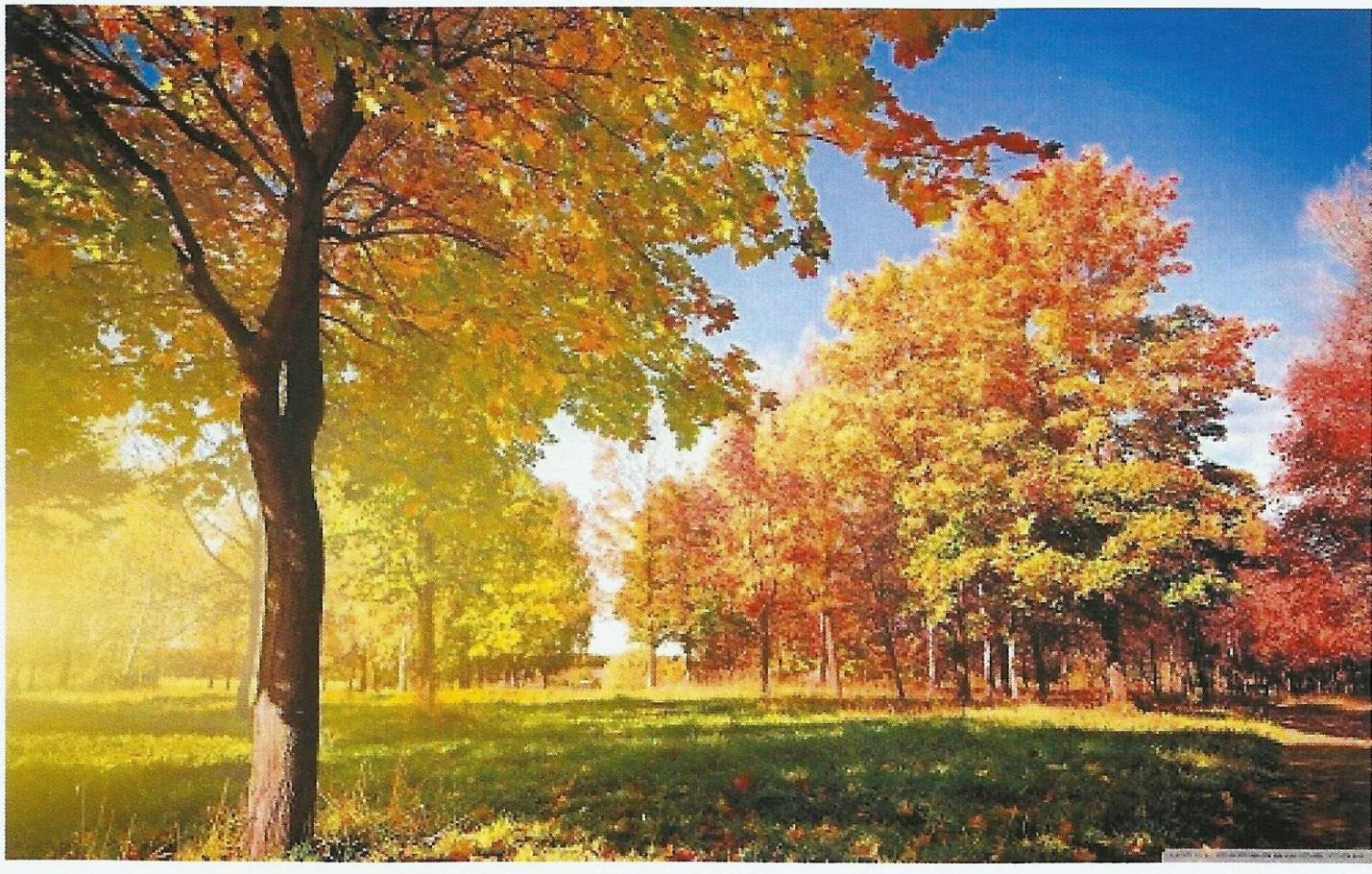

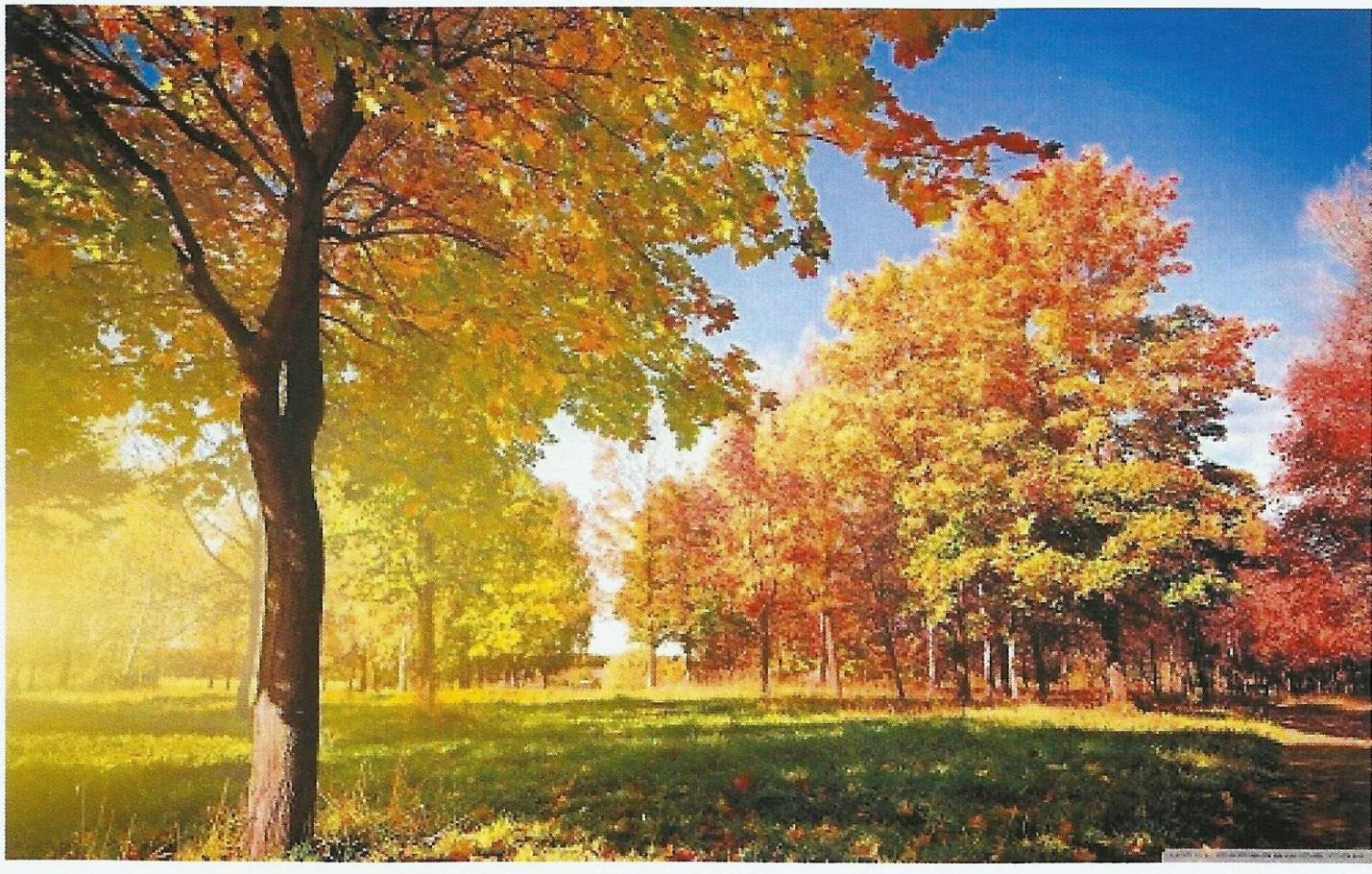

(изображение к стихотворению «Есть в осени первоначальной. ..»)

Явления природы почти всегда очеловечены в стихотворениях Тютчева. Солнце глядит исподлобья («Неохотно и несмело», 1849), вечер обрывает венок («Под дыханьем непогоды...», 1850), «в кисти винограда / Сверкает кровь сквозь зелени густой». Среди тютчевских метафор не только уже отмеченные «влажные главы звезд», глава земли, жилы и ноги природы, но и помертвелые очи Альп («Альпы»). Лазурь небесная может смеяться («Утро в горах»), полдень, как и солнца, дышать («Полдень», 1829), море — дышать и ходить («Как хорошо ты, о море ночное...», 1865). Мир природный наделен своим голосом, своим языком, доступным для понимания человеческого сердца. Один из тютчевских мотивов — разговор, беседа явлений природы между собой или с человеком(«Там, где горы, убегая...», 1835; «Не то, что мните вы, природа...» 1836; «Как весел грохот летних бурь...», 1851).

Сходство и различность описания природы у

Фета и Тютчева

Описания самой природы у поэтов так же схожи. У них природа двупланова: у нее есть пейзажная и психологическая сторона. Этим как раз и объясняется применение параллелизма: описание внешнего мира как бы переходит в описание эмоций лирического героя. Еще одно сходство — мотивы любовной лирики. Тютчев и Фет пережили жуткую трагедию: потеряли любимого человека, и эта потеря отразилась в характере их любовной лирики.

Несмотря на такое большое количество описанных выше сходных черт лирики Фета и Тютчева, в их творчестве достаточно много различий. Лирика Фета тяготеет более к описательной пейзажной тематике, в то время как стихотворения Тютчева обладают философским характером (хотя и у него достаточно пейзажных стихотворений). Отношение к жизни в стихотворениях поэтов так же разнится: Фет восторгается жизнью, а Тютчев воспринимает ее как бытие. Поэты по-разному воспринимают природу и человека: для Тютчева природа — это огромный мир, перед лицом которого человек становится бессильным, а Фет воспринимает ее как живое существо, живущее в абсолютной гармонии с человеком. Различна и «техническая» сторона стихотворений. Фет в большом количестве использует синтаксические средства выразительности, особенно часто у него встречается композиционный повтор. Тютчев же чаще применяет иносказательные тропы, в особенности метафору и ее разновидности.

Заключение

Итак, несмотря на большое количество найденных сходств, нельзя упускать из виду и огромный пласт различий между лирикой Фета и Тютчева. Поэты жили в одной эпохе, на них влияло одно общество и даже некоторые факты биографии у них сходны, поэтому не стоит удивляться, что в их творчестве есть некоторые сходные мотивы. Но при этом Фет и Тютчев являются самостоятельными творческими личностями, способными творить нечто самобытное и уникальное, вкладывая в это частичку своей души.