«Проблемный подход в обучении как средство формирования ключевых компетенций на уроках русского языка»

В современном мире ребёнок с интеллектуальной недостаточностью должен наравне со всеми жить, работать, взаимодействовать с окружающей средой. Проблема подготовки обучающихся с нарушением интеллекта к самостоятельной жизнедеятельности, их успешная социализация и интеграция в общество выступает как главная, ведущая в специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Поэтому формирование ключевых компетенций обучающихся являются приоритетной задачей системы современного образования.

При работе с детьми педагоги школы формируют компетенции: сл.2

• ценностно-смысловые;

• учебно-познавательные

• информационные;

• коммуникативные;

• социально-трудовые.

Ценностно-смысловая компетенция - это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.

Общекультурная компетенция – это круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, русского народа, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени.

Учебно-познавательная компетенция - это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.

Информационная компетенция - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Коммуникативная компетенция - это создание различных текстов (минисочинений, сообщений), публичное выступление, продуктивная групповая коммуникация, создание диалогов, работа в группах.

Социально-трудовые компетенции - означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.

Формирование этих ключевых компетенций у обучающихся с ОВЗ обеспечивает изучение всех предметов, входящих в учебный план специальной (коррекционной) школы, и среди них предмет «Русский язык».

Но в коррекционной школе обучающиеся с интеллектуальными нарушениями редко проявляют интерес к этому предмету. Если дети равнодушны к образовательному процессу то, учеба становится тяжелой повинностью. Поэтому учителю необходимо решить вопросы: как реализовать новые образовательные стандарты, как учить с увлечением, как сделать радостным и творческим процесс познания? Как добиться желания учеников работать на уроке? Что может способствовать повышению учебной мотивации обучающихся?

Проблемное обучение является одной из самых эффективных технологий, позволяющих реализовать системный подход в формировании ключевых компетенций в обучении и воспитании, а также повысить учебную мотивацию обучающихся.

сл.3 Проблемным обучением считается такое обучение, где организация учебного процесса включает в себя создание проблемной (поисковой) ситуации на уроке, возбуждения у обучающиеся потребности в решении возникшей проблемы, вовлечение их в познавательную деятельность, направленную на овладение новыми знаниями, умениями и навыками, развитие их умственной активности и формирование у них способностей к самостоятельному осмыслению и усвоению новой научной информации.

Как создать проблемную ситуацию на уроке? Проблемная ситуация, действительно возникла, если у класса появился эмоциональный отклик: ученики широко распахивают глаза, открывают рты, задумчиво почесывают затылки и недоуменно смотрят на учителя. И по реакции детей проблемные ситуации можно разделить на два больших типа: «с удивлением» и «с затруднением».

Выделяют 3 методические приемы, которые помогают в создании проблемных ситуаций, а учеников подталкивают к выявлению проблемы: сл.4

• побуждающий диалог – это «экскаватор», который «выкапывает» проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает формулировать учебную задачу;

• подводящий диалог – логически выстроенная цепочка заданий и вопросов – «локомотив», движущийся к новому знанию, способу действия;

• применение мотивирующих приёмов («яркое пятно») – сообщение интригующего материала (исторических фактов, легенд и т.п.), демонстрация непонятных явлений (эксперимент, наглядность), «актуализация» – обнаружение смысла, значимости проблемы для обучающихся.

Проблемная ситуация создана, но из проблемной ситуации надо еще достойно выйти. Предлагаются следующие варианты:

· Вариант первый: заостряет противоречие и формулирует проблему сам учитель.

· Вариант второй: осознают противоречие и ставят проблему сами ученики.

· Третий вариант: говорить вместе с учащимися, подталкивая при этом их мысль.

Основными элементами учебной проблемы являются «известное» и «неизвестное». Следовательно, поставить учебную проблему, значит помочь обучающимся самим сформулировать тему урока или поставить вопрос для исследования.

Психологами доказано, что «проблемная ситуация» является главным средством активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся и управления процессом, усвоения новых знаний. Преподавая в школе уроки письма и развития речи, я убедилась в том, что возникновение проблемной ситуации при формировании ключевых компетенций и ее осознание обучающимися, возможно при изучении почти каждой темы разделов русского языка.

Хочу вас познакомить лишь с несколькими примера создания проблемной ситуации при формировании ключевых компетенций на уроках русского языка.

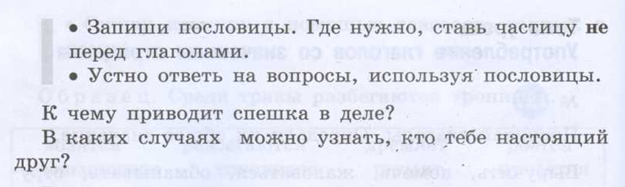

• ценностно-смысловые (работа с деформированными пословицами позволяет не только обогащать активный словарный запас обучающихся, но и является прекрасным средством для воспитания качеств личности, своеобразным моральным кодексом, сводом правил поведения. сл.5

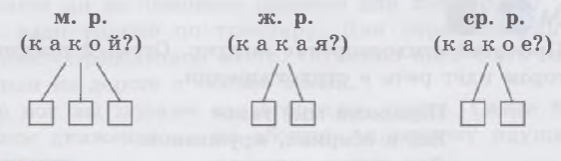

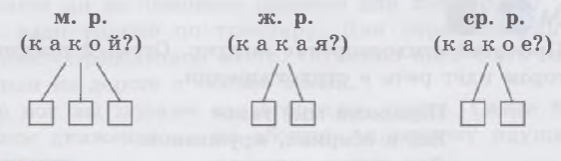

• учебно-познавательные сл.6

Задание: дополнить схему

• информационные;

Задание: найти значение словарных слов в словаре, в интернете.

• коммуникативные;

Задание: правильно составить и записать вопросы к тексту, работа с диалогом.

• социально-трудовые

Работа с деловыми бумагами.

Уметь ставить вопросы и искать пути их решения - основа проблемного обучения. Именно проблемное обучение способствует формированию ключевых компетенций у обучающихся, а также повышению учебной мотивации.

Эти компетенции рассматриваются, как готовность обучающихся использовать усвоенные знания, умения, способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. Приобретение этих компетенций базируется на опыте деятельности обучающихся в конкретных ситуациях. Овладение ключевыми компетенциями позволяют человеку быть успешным и востребованным обществом.

сл.7 Советы учителю, работающему с детьми с ОВЗ, по формированию ключевых компетенций.

1. Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета.

2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член общества.

3. Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться.

4. Необходимо чаще использовать вопрос “почему?”, “зачем?”, чтобы научить мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей является обязательным условием развивающего обучения.

5. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике.

6. Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно.

7. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи.

8. Необходимо чаще показывать ученикам перспективы обучения.

9. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний.

10. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенности каждого ученика, объединяйте в дифференцированные подгруппы учеников с одинаковым уровнем знаний.

11. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития.

12. Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него жизненной необходимостью.

Эти полезные советы – только небольшая часть, только вершина айсберга педагогической мудрости, педагогического мастерства, общего педагогического опыта многих поколений. Помнить о них, наследовать им, руководствоваться ими – это то условие, которое способно облегчить учителю достижение наиважнейшей цели – формирования и развития личности.