© 2024, Мироненко Анастасия Анатольевна 254 1

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проект на тему: «СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА «МЕХАНИКА»»

Просмотр содержимого документа

«Проект на тему: «СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА «МЕХАНИКА»»»

Проект на тему: «СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА «МЕХАНИКА»»

|

|

|

Выполнила: учитель физики

МКОУ СОШ №12

Мироненко Анастасия

Анатольевна

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 5

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения физики

1.2 Общая характеристика учебного предмета физика 9

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПРИ 15

ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «МЕХАНИКА» В

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

2.1 Основное содержание

2.2 Тематическое планирование раздела «Механика» 17

2.3 Педагогические технологии, используемые при 25

преподавании раздела «Механика»

2.4 Методическая копилка для изучения главы «Динамика. 41

Законы механики Ньютона»

3 МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ 43

3.1 Урок изучение нового материала

3.2 Урок формирование практических умений 54

3.3 Урок систематизация знаний о законах Ньютона 64

3.4 Урок-игра 69

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интерес к физике у учеников снижается, так как она кажется им самым трудным предметом. В связи с этим у учителя физики возникает вопрос, как заинтересовать учащихся, доступно изложить трудный для восприятия материал. Для того чтобы заинтересовать учеников необходимо формировать различные компетенции и применять различные технологии, искать новые материалы для развития интереса к предмету.

Учитель физики, как никто другой из предметников, должен сочетать в себе мастерство теоретика и экспериментатора, уметь аргументировано, точно и образно излагать изучаемый материал.

За годы работы «в закромах» учителя накапливается великое множество полезных материалов: карточки и таблицы, наглядные пособия, целые горы разнообразных тестов, контрольных работ. Кроме того, многие учителя собирают интересные факты, загадки, касающиеся преподаваемого предмета, которые призваны оживить урок, осуществить связь изучаемого материала с жизнью. Благодаря этому материалу урок становится насыщенным, интересным, понятным. Методическая копилка – это портфолио, которое наглядно показывает уровень профессионализма учителя. Это набор универсальных инструментов, которые в любую минуту придут на выручку при подготовке к уроку, а иногда еще и палочка-выручалочка, которой можно воспользоваться в нестандартной ситуации, возникшей на уроке.

Целью данной работы является изучение педагогического опыта по проблеме интенсификации труда учителя и составление методической копилки по физике, для раздела «Механика».

К основным задачам данной работы относятся:

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих процесс преподавания физики в средней образовательной школе.

2. Определение содержания методической копилки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям, умениям и навыкам, которыми должен овладеть школьник при изучении раздела «динамика».

3. Подбор материалов в методическую копилку по разделу «динамика».

4. Разработка методических рекомендаций по использованию методической копилки.

5. Апробация созданной методической копилки в школе.

Данная работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка литературы.

В первой главе рассмотрены основные формируемые при изучении физики компетенции, которые выделяет Хуторской А.В. [24], выделены основные цели изучения физики, знания и умения которыми должны обладать ученики.

Во второй главе рассмотрены основное содержание раздела «Механика», календарно-тематическое планирование, основные педагогические технологии которые можно использовать при преподавании «Механики», а также представлено содержание методической копилки по теме «Динамика».

В третьей главе представлены методические рекомендации по использованию материалов из методической копилки, на примере следующих уроков:

Урок изучение нового материала на тему: «Третий закон Ньютона»;

Урок формирование практических умений по теме: «Основы динамики. Законы движения»;

Урок систематизация знаний о законах Ньютона;

Урок – игра на тему: «Законы Ньютона»;

которые можно применять при изучении главы «Динамика».

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ

Компетенции, формируемые в процессе изучения физики

На данный момент перспективным направлением развития образования и общества в целом является формирование и расширение информационного пространства посредством внедрения в практику новых информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций. Эта тенденция, в свою очередь, требует от субъектов образования более действенных подходов в овладении информационными ресурсами, что, по мнению ведущих педагогов и психологов современности, ведет к необходимости формирования и развития у учащихся ключевых образовательных компетенций [24] – «совокупности смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности».

Ведущая педагогическая идея деятельности учителя, очевидно, заключается в создании определенных условий для формирования способности ученика самостоятельно и успешно действовать в различных проблемных ситуациях, применяя приобретенные знания, умения и навыки и порождая новые способы деятельности.

Хуторской А.В. [24] выделяет семь ключевых образовательных компетенций:

Ценностно-смысловые компетенции развиваются при организации

учебного занятия в форме симпозиума, на котором участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы класса.

Общекультурные компетенции развиваются посредством использования на уроках физики интерактивных методов, дающих возможность обеспечивать комфортные условия обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, самостоятельность. В процессе обучения идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, высказывать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться. Цель обучения достигается использованием таких форм деятельности на уроке, как деловая игра - имитационная игра, в которой воспроизводится настоящая деятельность конкретных работников; инновационная игра, которая, в отличие от деловой игры, более приближена к реальной ситуации и на выходе дает реальный продукт.

Учебно-познавательные компетенции формируются и совершенствуются в результате применения созидающих и исследовательских форм и методов обучения, таких как исследовательская практическая работа, в ходе которой учащиеся самостоятельно осуществляют учебное исследование, а затем докладывают о его результатах и обосновывают или подтверждают этим материалом теоретическое положение изучаемой темы, поисковая лабораторная работа, в которой по инструкции учащиеся самостоятельно выполняют исследование, на основе которого формулируют выводы о свойствах тех или иных явлений, о взаимосвязи и зависимости между исследуемыми фактами, процессами, явлениями; «Думай и слушай» – каждому ученику отводится короткий отрезок времени, за который он должен высказать свое мнение по решению актуальной для него или предложенной ему проблемы практической деятельности, после чего остальные учащиеся активно помогают ему до конца решить проблему; лабиринт действий – учащиеся снабжаются детальным описанием ситуации из реальной жизни, в конце которого приводится список действий, одно или несколько из которых ученик должен определить как наиболее приемлемые для разрешения данной ситуации и мысленно проследить все возможные последствия своего решения, непредвиденные побочные осложнения и так далее; самостоятельная исследовательская работа учащихся, связанная с поиском какого-либо дополнительного материала по поставленной проблеме.

Информационные компетенции наиболее эффективно формируются и совершенствуются при осуществлении проектной деятельности. Проектная деятельность на первый взгляд кажется скорее прерогативой внеклассной работы по предмету. Однако проектный метод может легко вписаться и в классно-урочную систему. В этом случае каждому отдельному этапу урока ставится в соответствие определенный этап работы над проектом: организационный момент – запуск проекта, целеполагание и мотивация – планирование работы над проектом, актуализация опорных знаний и умений – определение уровня готовности к поисковой работе (самодиагностика), первичное усвоение знаний – сбор информации, осознание и осмысление учебного материала – структурирование информации, закрепление учебного материала – обмен информацией, применение знаний и умений в новой учебной ситуации – оформление результатов работы, проверка и оценка результатов – экспертиза проекта, подведение итогов урока – рефлексия.

Метод проектов, позволяет учащимся глубже и шире раскрыть изучаемую на уроке тему, способствует формированию у учащихся способности самостоятельно мыслить, умело добывать и применять полученные знания, тщательно обдумывать и принимать взвешенные решения и четко планировать свои действия, развивает у учащихся умения выдвигать идеи, гипотезы и прогнозировать их становление и разрешение, обучает анализу, сравнению и сопоставлению фактов и явлений, воспитывает толерантность по отношению к одноклассникам, прививает коммуникативные умения.

Коммуникативные компетенции [13] помимо метода проектов могут развиваться через использование дискуссионных методов обучения: таких как дискуссия – обсуждение спорного вопроса, обмен мнениями, идеями между двумя или более лицами; «Мозговая атака» – для обсуждения конкретной проблемы ученики делятся на две подгруппы: «генераторы идей» и «критики», одни из которых высказывают все возможные идеи по решению данной проблемы, а другие анализируют, оценивают, синтезируют предложенные идеи, выбирают те, которые обеспечивают максимальное решение проблемы.

Социально-трудовые компетенции можно развивать не на всех учебных занятиях, а лишь на отдельных, когда тематика занятия «перекликается» с соответствующими категориями сферы гражданско-общественной деятельности.

Компетенции личностного самосовершенствования [24] можно развивать практически всеми вышеуказанными формами и методами.

Во внеурочное время необходимо вести систематическую работу по

самообразованию школьников. С этой целью учащимся можно предложить рекомендательные списки дополнительной литературы по предметам физико-математического цикла, ссылки на ресурсы всемирной сети Интернет, в конце учебного года провести школьные научно-практические конференции, где учащиеся будут иметь возможность выступить с итогами своей учебно-исследовательской деятельности, проводимой в течение учебного года – учебного проекта (исследовательского или межпредметного характера).

На мой взгляд, индивидуальная внеурочная исследовательская деятельность – наиболее оптимальная форма развития интеллектуальных способностей учащихся. Благодаря самостоятельности ученик учится управлять своим мышлением, ставить исследовательские цели, выдвигать гипотезы причинно-следственных зависимостей. Критичность мышления проявляется в том, что дети начинают оценивать свою и чужую точку зрения, а навыки исследования, сформированные у учащихся в школе, помогают им быть успешными в дальнейшем в колледжах и ВУЗах.

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании [26] состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Требования к уровню подготовки учеников

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

ИЗУЧЕНИЕ «МЕХАНИКИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1 Основное содержание

В курс физики 10 класса включен раздел «Механика», для изучения этого раздела выделяют 46 часов [11]. В содержание раздела «Механика» входят следующие темы:

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.

Демонстрации

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.

Падение тел в воздухе и в вакууме.

Явление инерции.

Сравнение масс взаимодействующих тел.

Второй закон Ньютона.

Измерение сил.

Сложение сил.

Зависимость силы упругости от деформации.

Силы трения.

Условия равновесия тел.

Реактивное движение.

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы

Измерение ускорения свободного падения.

Исследование движения тела под действием постоянной силы.

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.

Исследование упругого и неупругого столкновений тел.

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

Тематическое планирование раздела «Механика».

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования (в 10 и 11-м классах) по 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю.

Данная рабочая программа [4] составлена на основе программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2010).

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2010 г.

Обязательная программа среднего (полного) общего образования [27] по физике построена таким образом, что механика изучается в начале 10-го класса. Однако, при изучении тем «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм» часто приходится решать комбинированные задачи, включающие в себя наряду с законами термодинамики и электродинамики механические понятия силы, энергии, ускорения, скорости, импульса, работы. Без многократного повторения изученного материала и применения знаний в новых ситуациях невозможно учащимся освоить курс физики эффективно. Механическая картина мира является важным мировоззренческим аспектом, на котором основывается объяснение ключевых понятий всего курса.

Именно механические явления по сравнению с явлениями, изучаемыми всеми другими разделами физики, являются наиболее близкими и понятными для учащегося. При проведении экспериментов по механике учащийся является непосредственным участником происходящего, может влиять на ход опыта, что повышает уровень понимания физических явлений всего курса физики, а также привлекательность данного сложного предмета в глазах ученика.

Хотя вопросы механики входят в обязательный минимум для старшей школы, они не рассматриваются достаточно широко. Именно более полное владение знаниями по механике, выработка умений и навыков в решении задач данного раздела помогут учащимся далее плодотворно изучать другие разделы физики.

Предусмотренный программой основной средней школы [11] минимум учебной нагрузки по физике не дает возможности рассмотреть вопросы центра тяжести и центра масс, процессов, происходящих в неинерциальных системах отсчета, характера движения твердого тела, понятий момента импульса и момента инерции. Вопросы гидродинамики, аэродинамики, механики жидкостей и газов, плавание тел, изучаются только в младших классах, когда учащиеся еще не готовы к глубокому пониманию физики происходящих процессов, при этом решаются очень простые задачи. В старших классах этот материал не изучается. Однако, как показывает практика, эти задачи являются достаточно важными не только в плане системного подхода к изучаемым явлениям, а для практического применения знаний, прикладного значения физических законов, здоровье сберегающих технологий. Такие разделы механики как «Статика» и «Движение жидкости по трубам. Закон Бернулли», которые имеют важное значение в качестве примеров применения законов сохранения, отсутствуют в курсе основной школы, что обедняет описание механических явлений.

В предлагаемом курсе достаточно подробно рассмотрены законы сохранения как самостоятельные фундаментальные законы, а также их применение к решению задач.

Большое внимание уделено комбинированным задачам, предлагающимся на вступительных экзаменах в ВУЗы.

Предлагаемый курс дает учащимся возможность на протяжении всего времени обучения совершенствоваться в решении задач разного уровня сложности по механике, что, несомненно, может поддержать выбор технического профиля и дальнейший профессиональный выбор учащихся. Этот учебный материал окажется востребованным при поступлении и обучении в ВУЗах технического профиля.

Курс «Механика» предназначен для учащихся 10 классов, знакомых с основным курсом физики 7 – 9-х классов, имеющих представления об основных понятиях, обладающих первоначальными умениями и навыками в решении задач, чтении и построении графиков, коллективными способами деятельности.

Цель курса:

Формирование представлений о единой картине мира путем описания наиболее общих законов природы и объяснения конкретных механических процессов.

Задачи курса:

более детально раскрыть содержание тем раздела «Механика»; включить элементы (вопросы) механики, не входящие в базовый курс основного содержания, но необходимые для решения задач разного уровня сложности; решение задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту, на движение тела по наклонной плоскости, на движение связанных тел, рассмотреть применение законов Ньютона в неинерциальных системах отсчета, а также решение задач по гидродинамике и статике, необходимые для повторения материала базового уровня основной школы;

способствовать развитию навыков решения задач по механике разного уровня сложности, развивать навыки решения графических, комбинированных, экспериментальных задач;

представить основные применения законов физики, различные методы решения физических задач;

быть внимательным и аккуратным; быть вежливым и терпимым; следовать инструкциям; быть настойчивым в достижении результата

Данный курс рассчитан на 46 часов.

Программа данного курса отличается более широким кругом рассматриваемых вопросов механики и более широким подбором задач разного уровня сложности.

Занятия проводятся в традиционной форме с элементами технологии критического мышления.

К программе прилагаются методические рекомендации, содержащие пояснения к поурочному планированию, демонстрационные эксперименты, а также примеры домашних заданий.

Программа предусматривает проведение 2 лабораторных работ по ключевым разделам курса.

Результаты обучения:

Успешность прохождения программы отслеживается по результатам текущих, рубежных и итоговых контрольных работ, письменных творческих работ, домашних контрольных работ.

Результаты изучения курса «Механика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов, овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям физического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступени основного (полного) образования.

В результате изучения курса учащиеся должны

Знать/понимать:

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, пространство, время, инерциальная система отсчета, неинерциальная система отсчета, относительность механического движения, материальная точка, траектория, равномерное и неравномерное движение, абсолютно твердое тело, реактивное движение, центр масс твердого тела, равновесие твердого тела, абсолютно упругий и неупругий удар, деформация;

смысл физических величин: координата, путь, перемещение, скорость мгновенная, средняя и угловая, ускорение полное, тангенциальное, нормальное и угловое, радиус кривизны траектории, масса, плотность, сила, давление, импульс, момент силы, момент импульса, механическое напряжение;

смысл физических законов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, закон Гука, закон Кулона, законы сохранения энергии, импульса, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Бернулли, закон всемирного тяготения

Уметь:

приводить примеры опытов, лежащих в основе теоретических представлений механики или подтверждающих выводы теорий;

указывать границы применения теоретических моделей, представлений, законов механики;

приводить примеры физических явлений или объяснять эти явления на основе теоретических моделей;

выдвигать гипотезы для объяснения научных фактов и физических явлений;

формулировать назначение приборов, распознавать их по внешнему виду, определять цену деления и значения измеряемых величин;

соотносить понятия, физические величины с теми свойствами (особенностями) тел и процессов, для характеристики которых эти понятия введены в механику;

раскрывать качественные взаимосвязи между физическими величинами в механике, смысл физических законов;

описывать преобразование энергии в ходе механических явлений;

вычислять величины, входящие в формулы, описывающие механические законы;

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;

строить графики кинематических величин от времени;

планировать исследования по проверке гипотез;

определять центр масс твердого тела;

измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей.

Проверка знаний учащихся

Оценка ответов учащихся

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда.

Таблица 1- Календарно - тематическое планирование уроков физики в 10 классе по учебнику: Физика 10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский - М.: Просвещение 2010. 3 ч/нед. Всего 46 часов.

| № урока всего | Номер урока в теме | Темы уроков | Д/З |

| Основные особенности физического метода исследования. (1ч) | |||

| 1 | 1 | Введение. Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. | 1,2 |

| Механика | |||

| Основы кинематики. (18 ч) | |||

| 2 | 1 | Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. | 3,4 |

| 3 | 2 | Векторные величины. Действия над векторами. | 5 |

| 4 | 3 | Проекции вектора на оси и действия над векторами. | 6 |

| 5 | 4 | Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. | 7,8 |

| 6 | 5 | Скорость равномерного прямолинейного движения. | 9 |

| 7 | 6 | Уравнение равномерного прямолинейного движения. | 10 |

| 8 | 7 | Решение задач на тему: «Перемещение. Скорость равномерного движения». | |

| 9 | 8 | Мгновенная скорость. Сложение скоростей. | 11,12 |

| 10 | 9 | Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Единицы ускорения. | 13,14 |

| 11 | 10 | Скорость при движении с постоянным ускорением. | 15 |

| 12 | 11 | Уравнение движения с постоянным ускорением. | 16 |

| 13 | 12 | Решение задач на тему: «Мгновенная скорость. Ускорение». | |

| 14 | 13 | Свободное падение тел. | 17 |

| 15 | 14 | Движение с постоянным ускорением свободного падения. | 18 |

| 16 | 15 | Равномерное движение по окружности. | 19 |

| 17 | 16 | Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести». | |

| 18 | 17 | Решение задач. Повторение. | |

| 19 | 18 | Контрольная работа №1 на тему: «Основы механики». | |

| Основы динамики. (7 ч) | |||

| 20 | 1 | Основное утверждение механики. Материальная точка. | 22,23 |

| 21 | 2 | Первый закон Ньютона. | 24 |

| 22 | 3 | Сила. Связь между ускорением и силой. | 25,26 |

| 23 | 4 | Второй закон Ньютона. Масса. | 27 |

| 24 | 5 | Решение задач на тему: «Второй закон Ньютона». | |

| 25 | 6 | Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. | 28,29 |

| 26 | 7 | Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. Решение задач на тему: «Законы Ньютона». | 30 |

| Силы в механике. (7 ч) | |||

| 27 | 1 | Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. | 31-33 |

| 28 | 2 | Первая космическая скорость. Решение задач на тему: «Закон всемирного тяготения». | 34 |

| 29 | 3 | Сила тяжести и вес. Невесомость. | 35 |

| 30 | 4 | Деформация и силы упругости. Закон Гука. | 36,37 |

| 31 | 5 | Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел. | 38-40 |

| 32 | 6 | Решение задач на тему: «Закон Гука. Силы трения». | |

| 33 | 7 | Контрольная работа №2 на тему: «Силы в механике». | |

| Законы сохранения в механике (9ч) | |||

| 34 | 1 | Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. | 41 |

| 35 | 2 | Закон сохранения импульса. | 42 |

| 36 | 3 | Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. | 43,44 |

| 37 | 4 | Работа силы. Мощность. | 45,46 |

| 38 | 5 | Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. | 47,48 |

| 39 | 6 | Работа силы тяжести. Работа силы упругости. | 49,50 |

| 40 | 7 | Потенциальная энергия. | 51 |

| 41 | 8 | Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. | 52,53 |

| 42 | 9 | Решение задач на тему: «Работа силы. Мощность. Энергия». | |

| Статика. (4 ч) | |||

| 43 | 1 | Равновесие тел. | 54 |

| 44 | 2 | Первое условие равновесия твердого тела. | 55 |

| 45 | 3 | Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. | 56 |

| 46 | 4 | Решение задач на тему: «Момент силы». | |

Список лабораторных работ по механике:

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.

Изучение закона сохранения механической энергии.

Примеры контрольных работ по темам.

Контрольная работа по теме «Кинематика»

Скорость поезда в течение 10 секунд увеличилась от 36 км/ч до 54 км/ч, далее 0,3 мин он двигался равномерно. Определить пройденный путь и среднюю скорость на всем пути. Построить графики скорости и ускорения.

Парашютист спускается со скоростью 3 м/с. из него бросают предмет со скоростью 4 м/с относительно парашюта. Определить скорость предмета относительно земли в начальный момент времени, если предмет бросают а)вертикально вверх, б)горизонтально.

Экипаж автомашины развивает скорость 31,4 м/с за 10 с. Определить нормальное, тангенциальное и полное ускорение точек на ободе колеса радиусом 0,5 м, находящихся в самом верхнем и самом нижнем положении в момент времени 10 с.

Контрольная работа по теме «Динамика»

На горизонтальной поверхности стола находятся два бруска массами m1 = 1 кг и m2 = 2 кг, связанные между собой легкой нитью. На брусок большей массы начала действовать сила F = 17 Н, направленная горизонтально. Определите ускорение брусков, если коэффициенты трения брусков по поверхности стола равны μ1 = 0,2 и μ2 = 0,3.

К концам шнура, перекинутого через блок, подвешены грузы 50 г и 75 г. Пренебрегая трением и считая шнур и блок невесомыми, а шнур нерастяжимым, определите ускорения, с которыми будут двигаться грузы, силу натяжения шнура и показание динамометра, на котором висит блок.

Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 400. Определить коэффициент трения тела о плоскость.

Контрольная работа по теме «Законы сохранения»

Тело массой 2 кг двигалось по окружности таким образом, что в некоторой точке оно имело скорость 4 м/с, а когда прошло четверть окружности, скорость уменьшилась до 3 м/с. Определить изменение импульса тела.

В ящик с песком массой 600 г, висящем на нити, ударилась пуля массой 10 г. Определить скорость пули, если высота подъема ящика после удара оказалась равной 5 см.

С горки высотой 2 м и основанием 5 м скатываются санки и останавливаются на расстоянии 35 м от ее подножия. Определить коэффициент трения, если он одинаков на всем пути.

Педагогические технологии используемые при преподавании «Механики»

Модернизация системы образования невозможна без новых идей, подходов, современных технологий [1]. Чтобы осознанно и обоснованно выбирать педагогические технологии, необходимо понимать их сущностные характеристики, реальные возможности.

В настоящее время необходимо полностью отказаться от представления об учебном процессе как процессе передачи информации.

Роль учителя не в том, чтобы яснее, понятнее, красочнее, чем в учебнике, сообщить информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главным действующим лицом становится ученик. Учитель должен организовать и управлять учебной деятельностью ученика.

И реализовать это можно, используя различные образовательные технологии, адекватные поставленным задачам. Именно использование в работе педагогических технологий повышает эффективность и результативность учебного процесса.

На уроках физики используются технологии поэлементно и полностью: исследовательские методы, разноуровневое обучение, проблемное обучение, игровые технологии, экскурсии, здоровьесберегающие, практикумы, работа в парах, информационно – коммуникационные технологии, тестовые технологии, технологии дебаты и другие.

Остановимся на таких технологиях как: информационно-коммуникационные технологии, учебно-исследовательские, тестовые, адаптивные, игровые, здоровьесберегающие, технология проблемного обучения и технология дебаты.

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатизации.

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых информационных технологий в систему образования.

Информационные технологии [15] позволяют повысить интерес к изучению предмета, расширить информационное поле, ускорить процесс получения и использования информации, развить познавательные способности школьников. Переход к абстрактному мышлению зависит от среды, воспитания и обучения, и, если, объектов для размышлений нет, то «развитие интеллекта останавливается. Компьютер как раз и является носителем подобных объектов».

В методике преподавания физики вопросы применения компьютера [2] в обучении учащихся средней школы являются актуальными.

Прогресс общества заставляет постоянно совершенствовать и четко организовывать каждый урок, применять современные средства информации, рационально использовать учебное время. При подготовке к уроку учитель всегда руководствуется намерением добиться наилучших результатов обучения, сделать урок наиболее насыщенным содержанием и эмоциональным. Ведь от эмоциональности ученика зависит работа его памяти. “ Дороги не те знания, которые отлагаются в мозгу, как жир; дороги те, которые превращаются в умственные мышцы” писал Спенсер.

Сейчас в условиях глобальной информатизации общества неотъемлемым качеством квалифицированного специалиста любого профиля становится высокий уровень информационной культуры. Это предполагает и знание информационных потоков в своей предметной области, а также умение применять современные технологии.

Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией. Имеющееся необходимое программное обеспечение бывает либо отсутствует, либо по тем или другим причинам не удовлетворяет учителя.

В этих случаях учителя самостоятельно подготавливают мультимедийное пособие к уроку по предмету с минимальными временными затратами. При этом, от учителя не требуется глубокой компьютерной подготовки, так как основные возможности приложения легко освоить всего за несколько часов самостоятельной работы за компьютером.

Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее слайда) на уроке зависят, конечно, от содержания этого урока, цели, которую ставит учитель. Тем не менее, практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких пособий:

При изучении нового материала.

Позволяет иллюстрировать разнообразными наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо процесса.

При проведении устных упражнений. Дает возможность оперативно предъявлять задания и корректировать результаты их выполнения.

При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду с устным опросом визуальный контроль результатов.

При проверке домашних работ. Методика аналогична методике, применяемой для самостоятельных работ.

При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и окончательный результаты самостоятельной работы по этому плану.

Таким образом, даже при отсутствии специальных учебных программных средств, учитель получает возможность оснастить свой урок в компьютерном классе самостоятельно подготовленными мультимедийными пособиями.

Урок – это основная форма организации обучения. Поэтому он должен быть продуман во всех деталях, чтобы они логично следовали одна из другой, чтобы учащиеся понимали, почему, что и зачем они делают на занятии.

Полезно помнить и о принципе: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.

Готовясь к уроку, учитель проводит анализ учебного материала, сопоставляет различные варианты текстов, подбирает приемы и методы преподавания, продумывает формы работы, прогнозирует результаты обучения. С появлением компьютера и мультимедийного проектора появились новые возможности сделать урок интереснее. И уже не осталось сомнений, надо ли использовать презентации на уроках, так как такие уроки во многом выигрывают перед традиционным приемом “доска-мел”.

Использование информационных технологий [14] на уроках физики при изучении «Механики» позволяет активизировать визуальный канал восприятия учебной информации, разнообразить сам учебный материал, расширить формы и виды контроля учебной деятельности. Информационные технологии могут применяться на уроках физики различных типов, а также на различных этапах урока.

Компьютер обладает большими возможностями в реализации принципа наглядности на уроках физики. К компьютерным изображениям могут быть приложены определенные задания для выполнения их учащимися, что дает возможность отойти от обычной созерцательности и вовлечь учащихся в активную работу по изучению учебного материала. Компьютер помогает не только ученику, но и учителю, особенно при контроле знаний школьников. Это тестовые задания. Обеспечение постоянного контроля, учитывающего как давно приобретенные знания и умения учащихся, так и те, что должны быть приобретены после выполнения данной работы, значительно сокращает время, когда ученик бездействует.

Грамотно составленный и правильно обработанный тест имеет ряд преимуществ перед “классической” контрольной работой на ту же тему.

Тест позволяет провести более широкий и более глубокий контроль за усвоением материала на ту или иную тему или по ряду тем. Это особенно важно в тех случаях, когда необходимо выявить “потолок” знаний в группе учащихся, определить среди них и отстающих. Тест выявляет общую картину усвоения материала и дает возможность для индивидуальной работы, как с успевающими, так и с отстающими.

Думается не надо перечислять преимуществ компьютерного тест-анализа. Учителю будет гораздо легче работать, когда машина начнет показывать ему полную картину положения дел в классе: что усвоено хорошо, а что недостаточно, что нужно повторить еще раз и с кем именно. Компьютер поможет спланировать работу учителя более рационально.

Обработка и анализ результатов тестирования – самые важные моменты тест-анализа. Именно они обеспечивают качественную “обратную связь” обучения и показывают направления для индивидуальной работы. Чем яснее определены цели и задачи теста, тем легче составить его и провести анализ.

Более интенсивная работа при тестировании, ее игровой характер достаточно сильно повышает заинтересованность учащихся в хорошем результате. Очевидно, оказывает влияние и более ярко выраженная объективность контроля. Даже при неважном результате тестирования у школьников не возникает обиды ни на кого, кроме как на самого себя. При регулярных тестированиях можно выработать шкалу успехов, имеющую достаточно широкий диапазон, что позволит упорядочить всю группу тестируемых. Это очень важно при проведении конкурсов.

Тест благотворно влияет на развитие интуиции и логического мышления. Ведь тестируемый находится перед выбором – найти ответ или угадать его. Многие угадывают, действуя методом исключения: отбрасывают невозможные варианты и затем проверяют оставшиеся. Это необходимо учитывать при составлении теста – варианты ответов не должны быть, очевидно, абсурдными.

Однако не надо идеализировать возможность тестов. Они не в состоянии выявить все особенности обучаемых. Люди, конечно, разные. Есть быстро соображающие, им с тестами работать легко. Но есть и тугодумы, которым нужно много времени на размышление. Таких учащихся тест ставит в очень невыгодное положение. Поэтому тесты не должны полностью заменять классический контроль. Лишь разумная комбинация тестовой формы с традиционными формами контроля даст объективный результат.

Когда основная часть класса занимается компьютером, силы и внимание учителя освобождаются для работы с теми ребятами, кому нужны или дополнительные объяснения, или новые более сложные задачи. Таким образом возрастает эффективность труда учителя без увеличения его нагрузки.

Многослайдовые презентации задуманы для сопровождения выступления и эффективны на любом уроке вследствие значительной экономии времени, возможности демонстрации большого объема информации, наглядности и эстетичности. Такие уроки вызывают познавательный интерес у учащихся к предмету, что способствует более глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышает творческие способности школьников.

С помощью мультимедийной презентации можно очень эффективно преподнести объяснение нового материала, показать опыт, который невозможно провести в школьных условиях, затеять исполнение какого-то проекта, исследования с использованием компьютера, организовать повторение изученного. Ученик видит на экране то, о чем говорит учитель, у него есть возможность зафиксировать в тетради необходимую для запоминания информацию.

На каждом уроке учителю необходимо осуществлять быструю обратную связь (ученик-учитель) с тем, чтобы узнать, как организовать работу с отдельными группами учащихся.

Оперативная обратная связь нужна и для систематической проверки правильности выполнения домашнего задания всеми учениками класса. Использование готовой презентации позволяет существенно сократить время на проверку домашнего задания.

С помощью презентаций можно организовать работу на высоком эстетическом, информационном, познавательном уровне. Это и демонстрация портретов физиков, и рассказ об их открытиях, и иллюстрация практического применения физических законов и явлений в жизни. Такие презентации придают уроку и эмоциональную окраску, что способствует лучшему запоминанию, а также осмысливанию изучаемого материала и пониманию его значимости.

Компьютер вызывает неизменный интерес у учащихся. Компьютер же является новым мощным учебно-техническим устройством, значительно повышающим производительность как самого учителя, так и каждого ученика в отдельности. Между учителем и машиной создается симбиоз, в котором каждый делает то, что лучше может сделать. При этом ведущая роль остается за учителем.

Информационная технология обучения [15] – не просто передаточное звено между учителем и учеником. Смена средств и методов обучения приводит к изменению содержания учебной деятельности, которая становится все более самостоятельной и творческой, способствует реализации индивидуального подхода в обучении.

В своей работе многие учителя большое внимание уделяют учебно-исследовательской деятельности учащихся, как одной из педагогических технологий обучения, получивших распространение в последние годы.

Под учебной исследовательской деятельностью школьников обычно понимается процесс решения ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, имеющий своей целью построение субъективного нового знания.

Исследовательская деятельность школьников может быть организована на уроках и во внеурочной деятельности, на факультативных и групповых занятиях. На уроках – это урок-исследование, урок-лаборатория, урок-изобретательства, урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательского проекта.

В настоящее время обращается большое внимание на выявление талантливой молодежи во всех областях науки и техники.

Активность учащихся сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий, то есть применяемой педагогической технологии. В игровой технологии главную идею и основу эффективности результатов составляют средства, активизирующие деятельность учащихся.

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в котором личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности [19] обеспечивается её добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.

В отличие от игры вообще педагогическая игра обладает чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно – познавательной направленностью.

При проведении уроков физики часто используется игровая технология [19]. В ней дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. Дидактические игры позволяют учащимся применять знания, умения и навыки, полученные ими в ходе учебного процесса в практической деятельности; развивать общеучебные и трудовые навыки.

При проведении уроков физики невозможно обойтись без здоровьесберегающих технологий [18]. В век информационных технологий ученика необходимо информировать через активные формы обучения о вредном воздействии на организм. В процессе занятий обращают внимание учащихся на целый ряд интересных и во многом поучительных моментов сохранения здоровья при изучении темы.

Итак, здоровьесберегающие технологии [12], которые, используют на уроках физики (левополушарная гармонизация, цветовые ассоциации, валеологические паузы, физкультминутки, рисование перед контрольной работой, «мозговой штурм», мысленный эксперимент) способствуют укреплению и сохранению здоровья детей.

Учение в условиях адаптивной системы обучения становится преимущественно активной самостоятельной деятельностью: решение задач разного уровня, выполнение лабораторных и практических работ, чтение дополнительной литературы, ее реферирование. При адаптивной системе обучения предполагается осуществление сплошной контролируемости результатов всех видов самостоятельной работы: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны учителя. В данной системе работает многоканальная обратная связь: учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-коллектив учащихся, ученик-коллектив учащихся. Адаптивная технология [17] – технология взаимодействия. Цель работы с использованием этого метода – развивать веру в успех у всех учеников. Работая в группе, все ее члены участвуют в решении вопроса, и даже слабые ученики чувствуют, что знают не меньше остальных, могут решить проблему, поставленную перед группой. При пошаговом решении задач каждая группа решает свое действие, получается решение задачи в несколько этапов.

Для развития интеллектуальных умений учащихся применяется технология проблемного обучения, которая обязательно включает в себя систему проблемных задач различного уровня сложности. Суть ее состоит в том, что учитель не сообщает знания в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемы, побуждающие их искать пути и средства решения. Обозначив проблемную ситуацию, учитель раскрывает логику решения, показывает противоречия и источники их возникновения, аргументирует каждый шаг к решению проблемы.

Одной из современных образовательных технологий является технология "Дебаты" [17],разработанная американскими учеными. Она позволяет формировать ключевые умения, связанные с культурой спора. Умение доказывать свою точку зрения важно безотносительно к какому-либо предмету, так как умение обсуждать проблему с разных сторон, аргументировать точку зрения, достойно реагировать на мнение оппонентов необходимо в любой сфере деятельности, на разных уровнях жизни - бытовом, деловом, профессиональном и так далее.

За последнее время в России накоплен определенный опыт использования методики дебатов в обучении предметам общегуманитарного и естественнонаучного цикла. Таким образом, эта технология является универсальной, так как имеет отношение ко всем предметам школьного курса и выходит за рамки школы. В результате использования современных образовательных технологий повысилось качество обучения, у учащихся проявляется тяга к творчеству и познанию, активность восприятия, ученики самостоятельно делают глубокие выводы на уроках, что свидетельствует о развитии творческого мышления.

Применение современных образовательных технологий позволяет школе с уверенностью смотреть в будущее. Ведь все в школе подчинено единой цели – чтобы качество подготовки учащихся отвечало потребностям общества не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Методическая копилка по физике при изучении главы «Динамика. Законы механики Ньютона»

Так как раздел «Механика» очень объемный и включает в себя большое количество глав, то при составлении методической копилки, нами была выбрана одна из глав «Динамика. Законы механики Ньютона».

В методическую копилку [11] данной работы входят следующие темы:

Тема №1. Основное утверждение механики. Материальная точка.

Для данной темы возможно применение: конспект; презентация; контрольная работа; самостоятельная работа; тест.

Тема №2. Первый закон Ньютона.

К данной теме подобран следующий материал: конспект; презентация; тест; карточки; задачи; самостоятельная работа; контрольная работа, анимации.

Тема №3. Сила. Связь между ускорением и силой.

К данной теме подобран следующий материал: конспект урока; презентация; тест; самостоятельная работа; карточки; задачи; анимации.

Тема №4. Второй закон Ньютона. Масса.

К данной теме подобран следующий материал: конспект урока на тему: «Второй закон Ньютона»; презентация на тему: «Второй закон Ньютона»; тест; интерактивные задачи; самостоятельная работа; карточки; видеофрагменты.

Тема №5. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц.

К данной теме подобран следующий материал: конспект урока; презентация; тест; карточки; самостоятельная работа; задачи.

Тема № 6. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике.

К данной теме подобран следующий материал: конспект урока; презентация; тест.

Все предложенные темы методической копилки по физике главы «Динамика. Законы механики Ньютона» собраны на диске и прилагаются к работе.

Создание методической копилки позволяет систематизировать труд учителя, а следовательно повысить качество образования.

Основной и единственной формой обобщения педагогической деятельности учителя является методическая копилка. Методическая копилка удобна тем, что накопленный материал по данной теме не хранится в папках, как раньше, а благодаря компьютерным технологиям вся информация хранится в электронном виде, что на много удобнее в применении. В настоящее время у каждого учителя есть свой сайт на который и помещают методические копилки, содержание которых регулярно обновляется. Так учителя обмениваются опытом и мастерством.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ

Урок изучение нового материала.

Урок физики в 10-м классе "Третий закон Ньютона"

Тип урока: урок изучения нового материала.

Задачи урока:

образовательные:

К концу урока учащиеся должны:

1. Знать

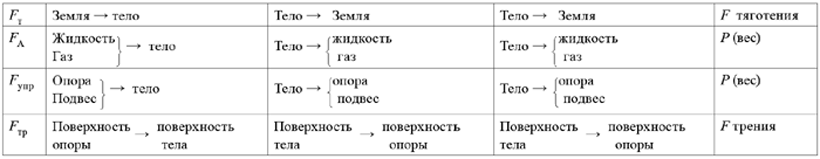

понятие структурной единицы классической механики – ядра;

компоненты ядра классической механики;

III закон Ньютона;

особенности ньютоновских сил.

2. Уметь

объяснять примеры проявления законов Ньютона в окружающем мире.

воспитательные:

Способствовать формированию

познавательного интереса к предмету;

научного мировоззрения учащихся.

развивающие:

Способствовать развитию:

речи;

творческого и логического мышления.

Оборудование:

Пазлы – рисунки (раздаточный материал).

Плакаты с пояснительными рисунками.

Динамометры.

Комплект: лист - копировальная бумага-лист.

Брусок в форме прямоугольного параллепипеда и горизонтальная опора.

Ход урока

Актуализация опорных знаний учащихся

Слово учителя: В истории есть немного имен и книг, пронизывающих века и даже тысячелетия и непрестанно влияющих на развитие культуры, техники и науки.

В архив сложены и забыты многочисленные гипотезы и теории. Но если научные открытия и результаты исследований, сделанные давно, сохранили свою действительность, если они оказываются пригодными для решения новых научных и практических задач в современных условиях, то это означает, что они достоверны, ибо ими пройдено самое строгое и жестокое испытание – испытание временем.

Именно такими являются законы механики, открытые около трехсот лет назад гениальным английским ученым Исааком Ньютоном.

Будучи хорошим математиком, Ньютон физику хотел построить по образу и подобию геометрии. Он поставил перед собой задачу, среди всех физических законов, отыскать те, которые можно было бы положить как аксиомы в ядро физики и из которых математическим путем можно получить следствия. Что составляет ядро классической механики?

Н

а ваших столах – пазлы (рис.1) на обратной стороне которых изображены разнообразные случаи движения.

а ваших столах – пазлы (рис.1) на обратной стороне которых изображены разнообразные случаи движения.

Рис. 1 Пазлы

Прошу показать пазлы с примерами всему классу. Вы должны соотнести указанное физическое явление с законом классической механики.

По истечении 2 минут желающий выходит, укрепляет пазл на магнитной доске и отвечает на вопрос.

В таблице 2 представлены вопросы к пазлам.

Таблица 2 - Вопросы к пазлам

| Вопросы | Ответы |

| 1. Что произойдет с ежиком, если автомобиль встретит на пути препятствия? | При торможении автомобиля скорость не уменьшиться, а туловище и голова, скорость которых останется без изменений, опередят ноги; в результате тело ежика наклониться вперед по движению – I закон Ньютона. |

| 2. Что произойдет с мячиком, если резко дернуть за нить? | При резком увеличении скорости мяч сохраняет по инерции свою скорость и откатывается назад. |

| 3.Какая цистерна начинает движение? | Вторая |

| 4. Почему монета падает в стакан? | При резком выбивании картона из-под монеты время взаимодействия тел мало, поэтому небольшая сила трения, действует на монету и не может сообщить последней скорость в горизонтальном направлении. Монета сохраняет состояние покоя, но при удалении опоры падает в стакан. |

| 5. Бедный поп Почему? | Сила (щелчок), действующая на тело, сообщила телу (поп) ускорение – II закон Ньютона. |

| 6. Пуля, попавшая в ствол дерева, останавливается. Почему? | Сила (со стороны дерева) действует на тело (пулю) и останавливает его - II закон Ньютона. |

| 7. Шайба при ударе клюшкой увеличивает скорость. Почему? | Сила (удар клюшкой) действующая на тело (шайбу), сообщила телу ускорение - II закон Ньютона. |

| Вопросы | Ответы |

| 8. Боевое применение танков основано на их способности создавать значительную ударную силу. Обладая, огромной массой, танки на большой скорости могут легко разбивать прочные стены, таранить укрепления противника. Чтобы как-то снизить эту ударную силу, против танков, оборона стремится в первую очередь уменьшить скорость танков вблизи обороняемых объектов. С этой целью распахивает, разжижают грунт, вырывают канавы, ставит надолбы. Объясните данный факт | Анализируя формулу: мы убеждаемся, что величина силы взаимодействия тел зависит от измерения скорости. Распахивание, разжижение грунта приводит к уменьшению скорости. Следовательно, сила взаимодействия уменьшается. |

Слово учителя: итак, подведем определенный итог нашей работы. Что объединяет все примеры первой группы?

Учащиеся отвечают: это примеры проявления I закона Ньютона.

Слово учителя: сформулируйте I закона Ньютона (учащиеся формулируют). Что объединяет все примеры второй группы?

Учащиеся отвечают: это примеры проявления II закона Ньютона.

Слово учителя: сформулируйте II закона Ньютона (учащиеся формулируют).

Изучение нового материала

Итак, два компонента ядра классической механики, нами установлены. Это первый и второй законы Ньютона. Какова же третья структурная единица ядра классической механики? Вашему вниманию предлагаю былину «О Святогоре – богатыре и сумочке переметной», факты из повседневной жизни, пословицы, представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Былины, факты, пословицы

| Былина. «О Святогоре – богатыре и сумочке переметной» | «Вот и говорит Святогор: |

| Факты из повседневной жизни. | Если он не погасит свои фары, то я не погашу свои», - так рассуждают некоторые водители. Белку с лапками, полными орехов, посадили на гладкий горизонт. Стоя и толкнули вдоль него. Приблизившись к краю стола, белка почувствовала опасность. Выбросив орехи, вперед, она предотвратила свое падение на пол. |

| Пословицы: | Как аукнется, так и откликнется. Долг платежом красен. Что посеешь, то и пожнешь. |

Проанализируйте и скажите, что объединяет все эти на первый взгляд разные примеры.

Учащиеся отвечают: все эти примеры показывают, что в природе не бывает так, чтобы только одно тело действовало на другое, а это другое тело на первое не действовало бы. Тела взаимодействуют, то есть взаимно действуют друг на друга.

Слово учителя: верно! Вывод о взаимном действии тел друг на друга, о взаимодействии – это результат наблюдений, сделанных народом и зафиксированный в пословицах, поговорках, легендах, сказках, былинах. Заслуга И.Ньютона заключается в том, что он смог оценить бытовую наблюдательность людей и включил вышеуказанную закономерность в число фундаментальных законов физики. Этот закон известен как III закон Ньютона. Именно он является третьей структурной единицей ядра классической механики. Итак, тема сегодняшнего урока «Третий закон Ньютона». Цель нашей работы на уроке заключается в том, что бы изучить третий компонент ядра классической механики - III закон Ньютона.

Все приведенные примеры указывают на то, что тела действуют друг на друга с силами (учитель пишет на доске). Но каковы силы, с которые тела действуют друг на друга? Для ответа на это вопрос воспользуемся одним из инструментов физико-экспериментальным методом научного познания.

На каждой парте лежит пара динамометров. Зацепите друг за друга их крючками и растягивая, следите за показаниями обоих динамометров.

Каковы показания обоих динамометров?

Учащиеся отвечают: как бы мы ни растягивали соединенные динамометры, показания обоих динамометров будут совпадать. Следовательно, сила, с которой первый динамометр действует на второй, равна силе, с которой второй динамометр действует на первый.

Вопрос учителя: Тогда какого продолжение фразы «тела действуют друг на друга с силами…

Учащиеся отвечают: «равные по модулю и противоположному направлению».

Слово учителя: такова формулировка III закон Ньютона. Запишите III закон Ньютона на языке математики:

![]() (записывают учащиеся)

(записывают учащиеся)

Согласно III закону Ньютона силы возникают парами. Эту пару называют ньютоновскими силами. Серьезное внимание стоит обратить на особенности ньютоновских сил: (формулируются учащимися).

Равны по модулю.

Направлены противоположно друг другу.

Направлены по одной прямой.

Силы одной природы.

Не компенсируют друг друга.

Итак, III закон Ньютона подчеркивает взаимный характер действия тел друг на друга. Данный закон является теоретическим, никаких опытов по установлению вышеуказанной закономерности не осуществлялось.

В механике Ньютон стал создателем законченной, логически непротиворечивой физической теорией, ядро которой составляют I, II, III законы Ньютона. Теорию Ньютона сравнивают с прекрасным, гармоничным, совершенным зданием. Великие революции в физике XX века не сокрушили здание ньютоновской механики, а лишь надстроили и расширили его, утвердили его вечную и неизмеримую ценность в мире привычных человеку скоростей и масштабов.

Закрепление нового материала

Предлагаю нескольких вопросов для закрепления основной идеи теории Ньютона:

1. Назовите тела взаимодействующие друг с другом по III закону Ньютона:

в былине «Светогор и сумочка переметная».

в примере с белочкой.

2. Вы отталкиваетесь от Земли с силой F1= 50 Н. С какой силой Земля отталкивает вас?

3. Что произойдет с плотом, покоящимся на поверхности озера, находящийся на нем мальчик начнет двигаться по периметру плота с постоянной скоростью? Сопротивлением воды пренебречь.

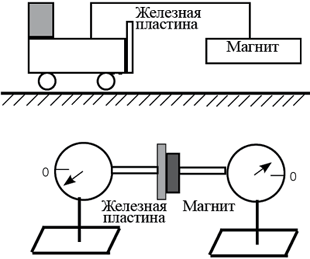

4. Третий закон Ньютона находит проявление в том случае, если брусок находится на поверхности. Задание:

Назовите и изобразите силы возникающие по III закону Ньютона.

Назовите силы, которые друг друга компенсируют.

Какие из пар сил (рис. 2) могут оказаться действием и противодействием?

1

2

7

8

3

4

6

5

Рис. 2 Пары сил

Сто человек разделилось на две команды для перетягивая каната. Какой будет сила натяжения каната, если каждый прикладывает силу 200 Н (50х200=10000).

Контроль первичного усвоения ранее изученного и нового материала

Положите перед собой листочки с копировальной бумагой, скрепленных скрепкой. Листочек подпишите. Слева ставим № вопроса – через «тире» записываем ответ в виде одной из римских цифр, соответствующих законам Ньютона. Каждый правильный ответ приносит вам «1» балл.

О каких законах идет речь?

По какому закону определяют ускорение тела, движущегося под действием сил?

Какой закон утверждает, что существуют инерциальные системы отсчета?

Какой закон утверждает, что действие одного тела на другое носит взаимный характер?

Согласно какому закону направление ускорения тела всегда совпадает с направлением силы, действующей на данное тело?

«Паниковский нес свою долю (двухпудовую гирю) обеими руками, вытянув живот и радостно пыхтя… Иногда он никак не мог повернуть за угол… Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление».

Здоровый человек передвигается по льду или скользкой дороге, делая частые мелкие шаги.

Получив в боксерском поединке удар в челюсть, можете смело говорить после нокдауна «Ох, и ударил я его сегодня».

Американские профессиональные баскетболисты показывали удивительное зрелище: игру с темным светящимся мячом. Видна была только траектория мяча. Чем объяснить точки излома?

Показателем искусства машиниста локомотива является умение точно поставить состав у платформы, не используя тормоза и не осаживая состав назад.

Лопасти винта отбрасывают воду назад, вследствие этого винтовой кораблик движется вперед.

Сетка верных ответов (записана на доске)

| 1 – II | 4 – II | 7 – III

|

Домашнее задание

С III законом Ньютона нередко связывают кажущиеся парадоксы.

Например, когда лошадь везет воз сена, то по третьему закону Ньютона сила тяги со стороны лошади должна быть в точности равна по модулю сил, действующих со стороны воза не лошадь. Так почему же происходит движение в сторону лошади, а не наоборот – в сторону воза?

Предлагаю ответить на этот вопрос дома с использованием II и III законов Ньютона. В помощь вам § 10 (УМК Л.Э. Генденштейна)

Заключительный этап урока

Слово учителя: Исаак Ньютон – титаническая фигура в истории науки. Современники Ньютона были поражены: ученый люд – стройностью и завершенностью теории; людей далеких от науки, впечатление следствия. «На кончике пера» открыта новая планета! Появление кометы Галлея предсказано с точностью до 10… суток! Будто она появилась по предсказанию самого Ньютона! Объяснено происхождение приливов и отливов. Возможно предсказание затмений с точностью до мин., сек.! Кого это все оставит равнодушным?! О нем говорили и писали много.

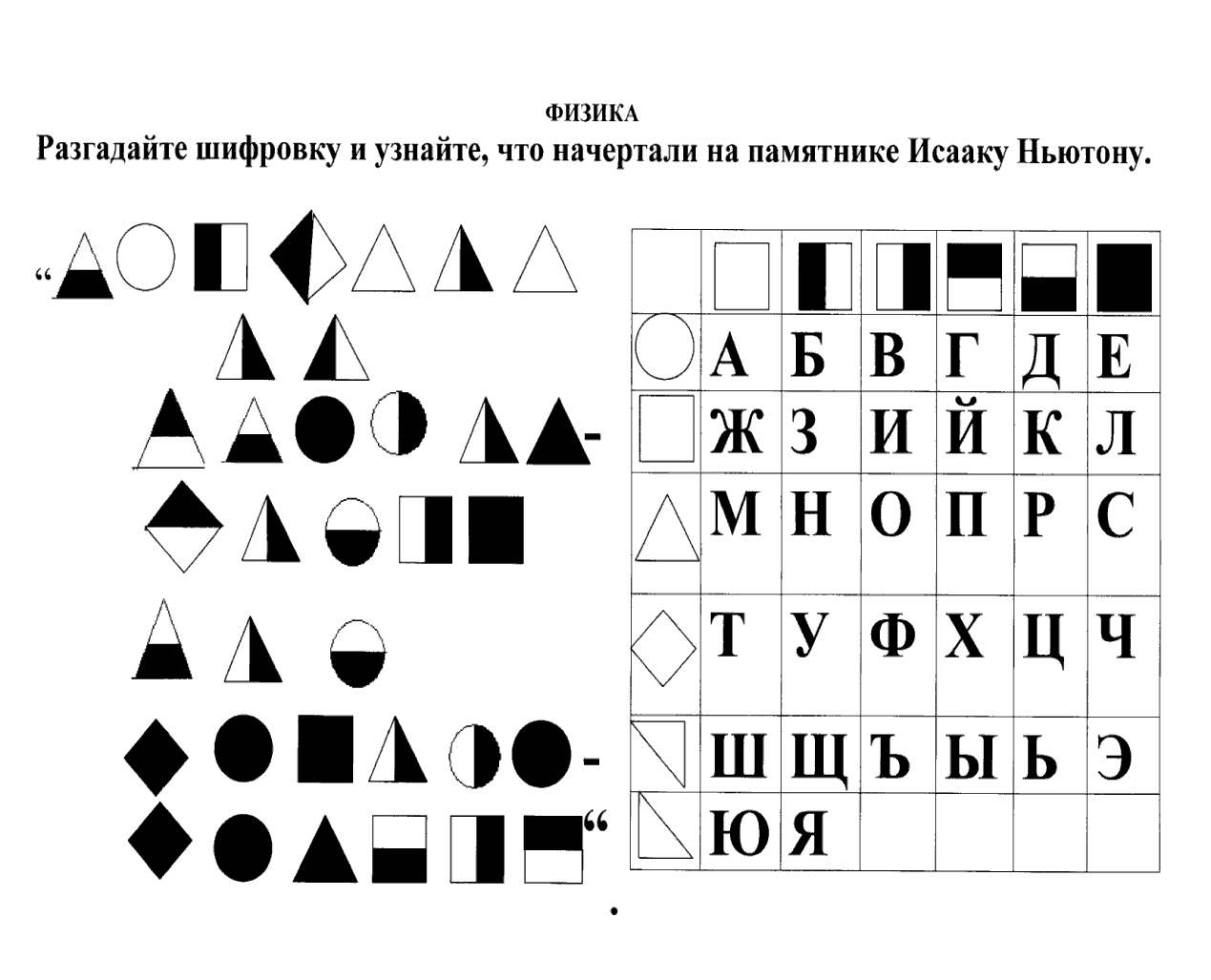

Я предлагаю вам расшифровать (рис. 3) те слова, что начертаны на памятнике И.Ньютону

Рис. 3 Шифровка слов начертанных на памятнике И. Ньютону

Урок формирование практических умений «Основы динамики. Законы движения»

Конспект открытого урока решения качественных задач 10-й класс

Оборудование

• Демонстрационное: тележка легкоподвижная, 2 демонстрационных динамометра, гиря массой 1 кг, рычаг (линейка демонстрационная, стеклянный толстостенный стакан вместимостью 100 мл и высотой 90 мм, пружина от комплекта «ведёрко Архимеда», груз массой 100 г), магнит круглый диаметром 5–7 см, железная пластина диаметром 5–10 см, 3 штатива, 3 муфты, 4 воздушных шарика, нить № 10, самодельное оборудование – корабль со съёмным парусом и креплением для воздушного шарика, крепление для подвешивания стакана к рычагу, самодельные плакаты.

• Лабораторное (по комплекту на парту): штатив с лапкой и муфтой, пара металлических цилиндров (стальных, алюминиевых, латунных) из набора тел для калориметра, нить длиной 50–60 см с петлями на концах, весы учебные без разновесов.

Перед началом урока на каждую парту ставится в собранном виде штатив с муфтой и лапкой (лапка зажата, держатель параллельно земле), весы учебные (заранее уравновешены), по два цилиндра, связанных нитью (через парту ставятся цилиндры равной и различной массы); кладутся таблицы и сертификаты (на каждого ученика). Установки для демонстрационных опытов находятся внизу, за кафедрой. На доске записываются тема урока и эпиграф к уроку, чертится таблица.

Ход урока

1. Организационный этап

Учитель. Здравствуйте! Я рада вас приветствовать сегодня на уроке. Думаю, что он покажется интересным для всех. Давайте поработаем сегодня вместе.

У вас на столах стоит различное оборудование, лежат таблицы – их мы пока не трогаем. А вот в оценочные сертификаты, на жёлтую полосу в центре, впишите свои имя и фамилию. Я буду рада в конце урока проставить вам отметки, и, думаю, плохие среди них вряд ли встретятся. Вписали? Теперь отложите сертификаты на край парты.

Итак, тема сегодняшнего урока: «Решение задач на законы Ньютона». А эпиграф: «Истина – это то, что выдерживает проверку опытом».

2. Актуализация опорных знаний

Слова эпиграфа принадлежат А.Эйнштейну. Поэтому сомнений по их поводу не возникает. А как бы вы отнеслись к этим словам, если бы автор был неизвестен? Почему? (Ответы учащихся.) Действительно, закон – это устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями. И если возникают какие-то исключения, закон неточен.

Вы уже познакомились с законами Ньютона. Цель нашего сегодняшнего урока – их экспериментальная проверка. Физика – наука экспериментальная, и в наших силах провести несколько опытов и посмотреть, действительно ли выполняются законы Ньютона.

Вспомним, как они формулируются. (После ответов учащихся учитель вывешивает соответствующие плакаты.) Итак:

– Первый закон Ньютона?

– Второй закон Ньютона?

– Третий закон Ньютона?

Какова центральная идея этих законов? (Изменение состояния движения, то есть скорости, тел вызывается их взаимным действием друг на друга.)

Кстати, это не так уж и очевидно. Начиная с Аристотеля, на протяжении почти двадцати веков все были убеждены, что движение с постоянной скоростью надо непрерывно поддерживать. Нам говорит об этом и повседневный опыт. Ведь так? (Ответы учеников.) Конечно, нет. В действительности, если сумма сил равна нулю, тело движется по инерции, а прилагать усилие нам обычно требуется, так как действует сила сопротивления.

И последнее, что нам осталось вспомнить для грамотной и качественной работы сегодня, это:

– Что такое сила? (Количественная мера взаимодействия.)

– Что такое равнодействующая сила?

– Какие силы вам известны?

– Со стороны чего они действуют на тело?