КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»

Г.БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Индивидуальный итоговый проект

По теме: Оружие и доспехи воина Древней Руси

Исполнитель проекта: ученик 9 «А» класса МАОУ СОШ №11

Сурков Виктор

Руководитель проекта: учитель истории и обществознания

Резник Я.А

Балаково

2024 - 2025 учебный год

Содержание

Введение

Глава 1. Оружие русского воина

1.1Классификация оружия.

1.2. Клинковое оружие

1.3 Оружие ударного типа

1.4. Древковое оружие

1.5. Метательное оружие

1.6 Доспехи воина

Глава 2 Практическая часть

2.1. Анализ опроса «Вооружение русского воина»

2.2. Изготовление продукта индивидуального проекта

Заключение

Список информационных источников

Приложение 1

Введение

... И синего моря обманчивый вал

В часы роковой непогоды,

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы….

А.С.Пушкин « Песнь о вещем Олеге»

Витязи Олега, дружинники Ярослава Мудрого и Александра Невского, победители битв на Чудском озере и Куликовом поле - эти герои, богатыри земли русской, оставили неизгладимый след в нашей истории и памяти. Их деяния и подвиги увековечены в литературных и художественных памятниках. Но как они были одеты и снаряжены, каким оружием защищали землю русскую? На этот вопрос до сих пор не дано полного ответа.

Характерно также, что в обыденном сознании наши представления о вооружении и доспехах наших предков в этот период основываются на исторических кинолентах, описаниях в книгах и статьях, изображениях на живописных полотнах, посвященных этой эпохе. Исполинских размеров богатырь с бородой и в кольчуге, с красным щитом, в алом плаще, держащий в руках гигантскую палицу или огромный меч-кладенец - вот стандартный образ, возникающий у обычного человека, при упоминании о дружиннике Древней Руси. У кого-то, конечно, возникнет и образ трёх богатырей с картины Васнецова, который, кстати сказать, вполне достоверно изобразил их защитные доспехи и оружие. К сожалению, подобная реалистичность отображения исторического прошлого не столь частое явление.

Наиболее достоверное описание вооружения средневековой Руси можно найти на древних гравюрах и иконографических источниках, в летописях и былинах. Но стоит быть внимательным, так как часто гравюры создавались спустя многие годы и даже столетия после событий, которые на них изображались. И, естественно, очень часто художник изображал героев в том воинском облачении, которое существовало в его время.

изучение данной темы помогает выявить черты самобытности русского вооружения, проявлявшиеся на протяжении шести столетий, показать, как это отражалось на развитии русского национального военного искусства. Это также позволяет внести некоторые уточнения в Отечественную военную историю и в историю России в целом.

Изобразительные и литературные источники, дают наглядное представление о том, как происходило развитие вооружения на Руси в X -начале XVI века: от холодного — до огнестрельного оружия.

Цель индивидуального проекта: проследить развитие оружейного дела на Руси.

Задачи проекта:

1. Проанализировать информацию в различных источниках о вооружении русского воина;

2. Проанализировать опрос «Вооружение русского воина»;

3. Классифицировать оружие русского воина;

4.Рассмотреть доспехи воинов;

5. определить уровень развития оружейного дела на Руси.

6. Изготовить оружие воина

Объект исследования - снаряжение русского воина.

Предмет исследования - виды оружия: сабля, кинжал, топор, меч, булава, палица, лук, копье и доспехи.

Мой индивидуальный проект и продукт можно использовать на уроках истории, обществознания, классных часах, уроках мужества, экскурсиях ЦПВ КУ «Содружество» МАОУ СОШ №11

Работа состоит из 2 глав: 1 глава посвящена классификации оружия, во 2 главе буду анализировать опрос «Вооружение русского воина» среди 10, 11 класса.

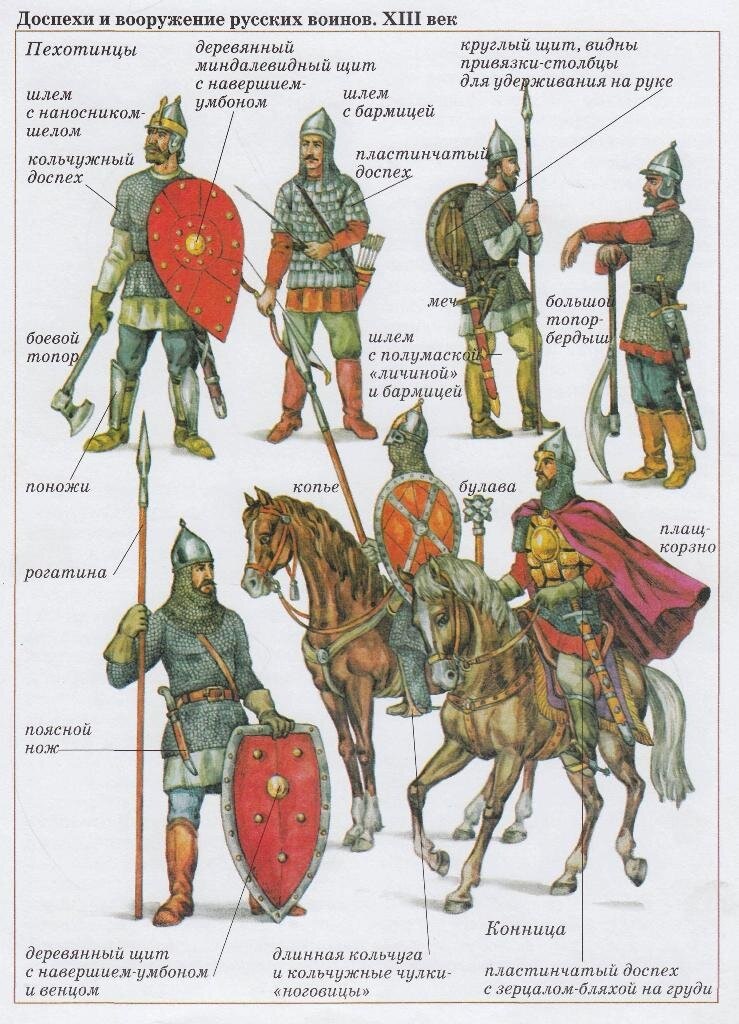

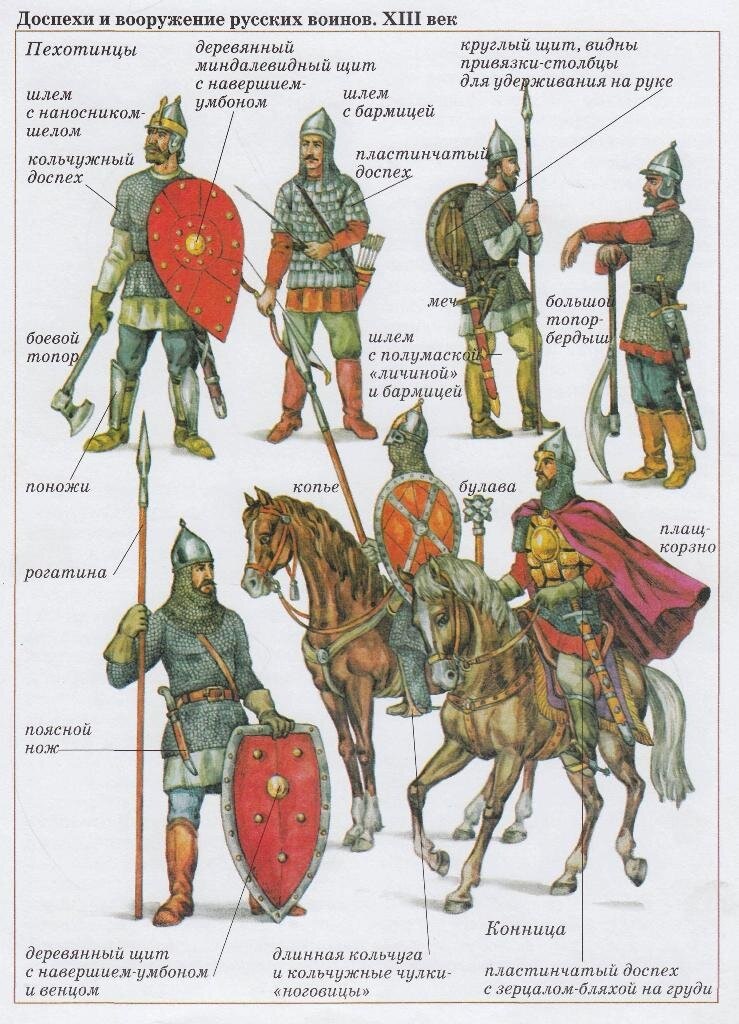

Глава I. Оружие русского воина

Классификация оружия

В древнерусском войске существовали конница и пехота, оружие которых имело определённые особенности и назначение. В войске Александра Невского была конница и пешее ополчение. Конные воины носили тяжелое вооружение. На голове высокий конусный шлем с железной полумаской и кольчужной бармицей. Корпус защищал доспех из стальных пластин, соединенных ремешками. Щиты были миндалевидные, круглые, треугольные. Первый удар наносился копьем с наконечником, распространенным оружием являлся меч. В пехоте кроме железных шапок, доспехов не было, оружием являлись рогатины, топоры и кистени.

Дмитрий Донской тщательно готовил свое войско к Куликовской битве. У него основу армии составляла пехота из городского ополчения, вооруженная рогатинами. Пехота, построенная в шеренги с частоколом из рогатин, была серьезным препятствием для вражеской конницы. Конные всадники имели конусные шлемы, кольчугу либо доспехи из пластин на кожаной или тканой основе, копья, мечи и заимствованные от восточных соседей сабли. Хорошо владели русские войны и луками.

Арсенал Древней Руси был весьма разнообразен. На вооружении находились несколько типов оружия, характерных, впрочем, для большинства народов, своего рода классический набор; различие было в видах, так как каждый тип везде развивался посвоему, сообразно требованиям эпохи, особенностям стратегии, местности, возможностям этноса. Рассмотрим типологию в общих чертах. На Руси в арсенал входило длинноклинковое оружие (мечи, сабли), короткоклинковое оружие (ножи, позднее кинжалы), ударное, в свою очередь подразделяющееся на оружие переменной (кистени) и постоянной (булавы, шестоперы) длины, а также древковое (копья, сулицы) оружие. Как правило, воин носил с собой несколько видов, в наиболее оптимальной, с учетом особенностей ведения боя, комбинации. Несколько слов о материале. Для изготовления клинков на Руси издревле применялся булат (от персидского "пулад" - сталь) - литая углеродистая сталь, которая, благодаря наличию более 1% углерода и неравномерному его распределению, что достигалось расплавлением железа с графитом, обладала множеством полезных и одновременно противоречивых свойств: способностью гнуться в кольцо и при этом высокой прочностью, клинок при щелчке издавал характерный звон. Единственное, чего боялась эта сталь - морозы. К сожалению, не удалось найти ни одного свидетельства того, как решили эту проблему оружейники. Различали булат по окраске. Наиболее качественными считались золотистый и бурый сорта, наименее - черный и серый, так что напрасно многие авторы художественных произведений влагают в руку героя черен меч булатен, данный сорт шел на наконечники стрел и сулиц. Помимо цвета, ценили в булате особый узор в виде колец, полос, появлявшийся после неоднократного травления растительными кислотами. Само существование подобного оружия свидетельствовало о высоком развитии ремесел. Кроме булата, существовала также знаменитая "дамасская сталь". Это был опять-таки булат, но т.н. "сварочный", когда несколько полос или прутьев, нередко разносортных, свивались вместе и неоднократно проковывались. Подобный материал применялся при изготовлении сабельных клинков. Для украшения оружия использовались техники травления, чеканки, тауширования, резьбы, инкрустации. Порой мастера ставили на клинках клейма - подобное особенно характерно для мечей - со своим именем, либо знаком. Нередко наносились руны, но это касалось в основном клинков северных мастеров, знакомых со скандинавской системой письма. Холодное оружие различают по нескольким параметрам: по принципу применения; по типу наносимого урона; по длине рукояти, величине боевой части и форме боевой части;

Чтобы получше узнать про оружие нужно для начала распределить его по классам.

Классификация холодного оружия:

1. Ударное (булава, палица) 2. Колющее (копье)

3. Рубящее (топор, сабля)

4. Метательное (метательный топор, лук) 5. Колюще-режущее (меч, кинжал)

По принадлежности воину:

1. Оружие, принадлежащее коннику (копье, сабля, лук)

2. Оружие, принадлежащее пешему воину (копье, лук, топоры, меч, кинжал).

1.2 Клинковое оружие

1.2.3 Меч. Мечи характеризуются тем, что они объединяют несколько типов урона, такие как колющий, режущий и рубящий. Меч приобрел наибольшее количество форм и типов. Классическая форма меча очень сильно зависела от географического расположения народов, которые производили различные типы мечей. Так у северных народов мечи в большинстве своем имели прямые обоюдоострые лезвия, в то время как у восточных народов лезвия имели положительную кривизну. Здесь необходимо заметить, что мечи с прямыми лезвиями были рассчитаны на рубящий урон и на, то, что у носителя данного меча была достаточно большая физическая сила. Что по поводу восточных мечей, то режущий урон, на который они были рассчитаны, не требовал большой силы. По длине лезвия мечи классифицируются следующим образом: метательные ножи; ножи; кинжалы; короткие мечи; длинные мечи; полуторные мечи; двуручные мечи. Обычно ножи, кинжалы, короткие и длинные мечи являются одноручными, так как масса самого оружия позволяет воину использовать их одной рукой без потери мобильности и оставляет одну руку свободной для использования щита или другого меча. Двуручные мечи вследствие их большой массы и размеров используют только обеими руками. Полуторные мечи представляют собой переходную форму между длинными и двуручными мечами, так как они имеют утяжеленное лезвие и требуют достаточно большой силы.

1.2.3 Сабля С последней трети X столетия русскими воинами начинает применяться сабля, заимствованная вместе с самим своим названием из хазаро-мадьярского комплекса вооружения. Этим оружием, очевидно, пользовались только конные воины, причем, судя по богатству декора, относившиеся к княжеско-дружинной прослойке. Клинки сабель X - первой половины XI столетия достигали в длину около 1 м, кривизна полосы составляла 3 - 4,5 см, ширина клинка - 3 - 3,7 см. В дальнейшем, к XIII столетию, сабли несколько удлинились, прибавили в весе, а также заметно возросла ширина и кривизна клинка. Сабли удлинились на 10 - 17 см, кривизна возросла до 4,5 - 5,5 см, а в отдельных случаях - и до 7 см, ширина клинков составляла в среднем 3,8 см.

Не менее важным оружием, чем меч или сабля, на Руси было копье. В отличие от клинкового оружия копья были распространены несравненно шире. Наконечники копий были самых разнообразных очертаний: от ланцетовидной формы до удлиненно-треугольной. Общая же длина копья вместе с древком составляла около 3 м. Такое оружие было приспособлено для нанесения таранного удара. В XII в. получают распространение копья лавролистной формы. Криволинейный изгиб их лезвия отличается большой плавностью и симметрией. Возникновение этих массивных наконечников с плавно заостренным пером свидетельствует об увеличении прочности и ударной мощи оружия, в данном случае имеющего собственное наименование - рогатина. Среди древнерусских копий, даже достигающих длины 40 - 50 см и ширины лезвия 5 - 6 см, нет более тяжелых (700 - 1000 г против 200 - 240 г у обычного копья), мощных и широких наконечников, чем рогатины. Форма и размеры домонгольских рогатин удивительным образом совпали с образцами XV - XVII вв., что позволило опознать их и выделить среди археологического материала. Такое копье могло выдержать без поломки сильнейший удар. Рогатиной можно было пробить самый мощный доспех, но из-за большого веса пользоваться ею в бою было, по-видимому, неудобно (особенно в конной схватке).

1.2.5. Ножи и кинжалы Один из древнейших славянских орудий. Короткоклинковое оружие в древнерусском арсенале было представлено ножами и, позднее, кинжалами. От длинноклинкового этот тип отличается размером рабочей части, не превышающим полуметра, более разнообразными формами клинка; различие же вышеупомянутых видов состояло в форме лезвия, функциональных особенностях и количестве заточенных сторон. Ножи, по сути дела, были скорее инструментом, нежели оружием. Они имели одностороннюю заточку, хотя для облегчения проникновения при колющих ударах лезвие немного затачивали со стороны обуха, примерно на 5-6 см. Для русских ножей характерен широкий массивный тяжелый клинок, более напоминающий тесак, как правило, предназначенный для рубки. Острие и сам клинок имели преимущественно мечевидную форму. В IX веке у славян также применялся большой боевой нож, т.н. "скрамасакс", родиной которого эксперты считают Германию. (Правда, там, помимо скрамасакса, существовали еще сакс, лангсакс и брайтсакс, имеющие меньшие габариты, но нет никаких сведений о применении их русскими ратниками). Скрамасакс нередко относят к коротким мечам, т.к. длина клинка составляла, по одним данным, 40-50 см, по другим - 41-76 см, ширина у рукояти - 3-5 см, ширина обуха - 6-8 мм, но если учесть характерную одностороннюю заточку, это, скорее, все-таки нож. Длина рукояти позволяла держать оружие обеими руками. Скрамасакс имел кровосток, который выполнял еще одну функцию - по его желобку в рану попадал воздух, что нередко приводило к осложнениям. Носили ножи за поясом. Распространенный в Европе способ ношения за голенищем на Руси не отмечен, вероятно, по той причине, что русские сапоги подгонялись по ноге, и спрятать в них оружие было попросту невозможно. Так что многочисленные русичи - герои художественных произведений, достающие "засапожники", выглядят странновато. Что касается кинжалов, появление их в XIII веке объясняется усилением защитного доспеха, в частности, появлением пластинчатой рыцарской брони. Кинжал (от арабского "ханджар"- значение не совсем известно) - "колюще-рубящее холодное оружие с коротким прямым или изогнутым, одно- или двухлезвийным клинком и рукояткой". Так говорит словарь. В это определение следует внести небольшие поправки, касающиеся непосредственно русского кинжала. Он имел в основном двустороннюю заточку и, как правило, предназначался для колющих ударов, его тонкий клинок легко проникал в щель между пластин, нанося глубокие колотые раны. Изогнутые кинжалы применялись на юге и востоке. Помимо рукоятки, имелась также гарда; оружие представляло собой уменьшенный аналог меча. Носили его так же, за поясом, изредка прятали в рукав. Гарды как ножей, так и кинжалов были преимущественно крестообразными и относительно небольшими по размеру. Держали два вида оружия по-разному: при кинжальном хвате в гарду упирался большой палец, при ножевом - мизинец, что позволяло наносить соответственно колющие и рубящие удары. Фактически, нож - единственное холодное оружие, применяемое и поныне как в армии, так и в быту, имеющее множество модификаций. Кинжалы трансформировались в бебуты, один из вспомогательных видов холодного оружия, применявшийся пулеметными командами Красной Армии, и штыки-багинеты, перестав существовать как самостоятельный вид. Кинжалы на Руси относились к числу не самых распространенных видов оружия. По своей форме и конструкции они были весьма сходны с рыцарскими кинжалами XII - XIII вв.

1.3. Оружие ударного типа

К данному типу оружия относятся различные булавы и палицы. Этот тип холодного оружия характеризуется ударным типом повреждений. Несомненно, на территории Древней Руси существовало свое собственное клинковое производство. Однако приходится констатировать, что количественно преобладали все же изделия западных оружейников.

1.3.1 Топор оружие арсенал ударный метательный Топоры являются одним древних видов оружия. Изначально топор как предмет носил исключительно бытовой характер; топоры использовали в хозяйстве для заготовки древесины и для иных нужд. Как оружие топор менее предпочтителен потому, что сам топор рассчитан только на рубящий тип повреждений и обыкновенно имел большую массу, конечно, были созданы и боевые топоры, которые характеризовались уменьшенной массой. Главным недостатком топора является небольшая длина боевой кромки лезвия. Топоры классифицируются следующим образом: метательные топоры; боевые топоры; хозяйственные топоры. Однако, топор вскоре становится непременным атрибутом древнерусского воина и получает широкое распространение в XII-XIII вв. На территории Древней Руси их найдено около 1600. Можно выделить три группы: ) специальные боевые топорики-молотки (чеканы), с украшениями, характерные по конструкции и небольшие по размеру; ) секиры - универсальный инструмент похода и боя - напоминали производственные топоры, но были миниатюрнее их; ) рабочие топоры, тяжелые и массивные, на войне, вероятно, применялись редко. Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9-15 см, ширина до 10 - 12 см, диаметр обушного отверстия 2 - 3 см, вес до 450 г (чеканов - 200 - 350 г). Рабочие топоры заметно крупнее: длина от 15 до 22 см (чаше 17 - 18 см), ширина лезвия 9-14 см, диаметр втулки 3 - 4,5 см, вес обычно 600 - 800 г. Чекан - сугубо боевой топор, отличается тем, что тыльная сторона обуха снабжена молоточком. Лезвия чеканов либо продолговато-треугольной формы, либо имеют полулунную выемку. Исключительно военное назначение можно признать за узколезвийными небольшими топориками с вырезным обухом и боковыми мысовидными отростками - щеканцами. К совершенно особой группе принадлежат секиры с широким, симметрично расходящимся лезвием. В конце 1-го тыс. они были распространены на всем Севере Европы. Боевое использование таких секир англосаксонской и норманнской пехотой увековечено на знаменитой ковровой вышивке из Байо (1066 - 1082 гг.). Судя по этой вышивке, длина древка топора - около метра и больше. На Руси эти топоры типичны в основном для северных районов, некоторые найдены в крестьянских курганах. В XII - XIII вв. типичными становятся чеканы и бородовидные секиры.

1.3.2. Булава Булавы появляются в русском войске в XI в. как юго-восточное заимствование. Их собирательное древнерусское название - кий (по-польски так до сих пор называется палка, особенно увесистая). К числу древнейших русских находок относятся железные навершия (реже - бронзовые) в форме куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами (или куба со срезанными углами). Производство булав достигло расцвета в XII - XIII вв., когда появились бронзовые литые навершия совершенной и сложной формы с четырьмя и двенадцатью пирамидальными шипами (редко больше). Вес наверший - 200 - 300 г, длина рукояти - 50 - 60 см. Необходимость пробивать и дробить броню вызвала в первой половине XIII в. нововведения: булавы с односторонним выступом в виде клюва - клевцом. С XII - XIII века археологам начинают попадаться шаровидные булавы с выпиленными ребрами, скорее всего, это предшественницы распространившихся почти через сто лет по Европе шестоперов, булав с шестью "перьями" - ребрами, иногда именуемых еще перначами. (Позднее шестоперы и булавы трансформировались в парадное оружие - так, булава стала знаком власти атамана у казаков. Можно предположить, что царский скипетр также является своеобразной модификацией данного оружия, если судить по его внешнему виду).

1.3.3 Кистень Кистень - вот оружие разбойника Древней Руси. Идеальный инструмент для избиения людей, которым практически нельзя убить, к тому же удобный в транспортировке. Вообще говоря, кистень хорошее оружие не только для разбойника, но и для путешественника - этих самых разбойников отгонять: "кистенек - с кулачок, а с ним добро" гласит пословица. В отличие булавы, оружие это универсально - им одинаково можно поражать врага и пешему и конному воину. Однако, кистень требует от владельца большого искусства обращения с собой - иначе ты чаще будешь попадать гирей себе по лбу или спине, нежели в противника. Также кистень служил и оружием дружинника. Иногда применялся следующий прием: все те же гири привязывались к веревке и воин, намотав конец ее на руку, запускал гирю в противника. Кистень представляет собой грушевидную гирю весом 100-500г., прикрепленную к цепи или ремню, которые, в свою очередь, прикрепляются к рукояти. Можно утверждать, что кистень - чисто русское изобретение, которым пользовались Славяне еще в VI веке. Слово "кистень" происходит, скорее всего не от слова "кисть", от тюркского слова, звучащего так же , но обозначающего "палка", "дубина", хотя на этот счет возможны споры. В X веке кистенем пользовались по всей Руси. Гиря делалась из очень прочного и тяжелого лосиного рога. В костяной грушевидной заготовке просверливали дырку, куда вставлялся металлический стержень с петлей, к которой и прикреплялась цепь или ремень. Кистени также украшались, как и любое другое оружие, на некоторых из них можно заметить княжеские знаки, замысловатые узоры, серебряную и золотую инкрустацию. В том же X веке, начинают делать и металлические - железные и бронзовые гири. Технология их изготовления не отличалось от производства набалдашников для булав. Кистень был все же, оружием больше народным, чем воинским. Им не брезговали бунтари при восстаниях. Например, знаменитый предводитель чешского восстания в XV веке, Ян Жижка непременно изображается с кистенем или боевым цепом (тоже видом кистеня). Не менее распространенным мифом было существование на Руси кистеней с несколькими цепями. Подобное оружие могло встречаться в единичных экземплярах, не более. Основное распространение эта модификация получила в Швейцарии и Германии, где известна под названием "моргенштерн" - в переводе с немецкого - утренняя звезда.

1.4. Древковое оружие Древковое оружие являлось компромиссом между уроном от оружия и величиной расстояния между сражающимися, большая длина рукояти позволяла обезвредить или убить противника на большом расстоянии, так же радиус поражения у древкового оружия намного превосходит аналогичные параметры у мечей и топоров. Древковое оружие разделяется следующим образом: метательное древковое оружие; алебарды; копья; пики; По конструкции древковое оружие может объединять различные типы повреждений. Алебарда объединяет рубящий и колющий урон, копье колющий и рубящий, в то время как пика наносит только колющий урон.

1.4.1 Копье Копье, как и нож - оружие универсальное, военно-охотничье. Древний славянин, вооружившись копьем, в одиночку мог завалит большого медведя. Наконечники копий - частая находка археолога, уступая по числу лишь наконечникам стрел. В летописях практически синонимом боя встречается выражение "изломить копье". Копье - излюбленное оружие русских ратников и ополченцев - представляло собой насаженный на длинное, 180-220 см, древко, изготовленное из прочной древесины, стальной (булатный) или железный наконечник. Вес наконечника составлял 200-400 граммов, длина - до полуметра. Наконечники домонгольской Руси разделили примерно на семь типов, по форме рабочей части. Древко ("древо", "стружие", "оскепище") делалось из таких пород дерева, как береза, дуб, ясень, клен. Диаметром оно было 2,5-3,5 см. Иногда древко оковывалось металлом, чтобы враг не перерубил его. Сверху на него насаживали наконечник со втулкой (куда и вставлялось древко). Наконечники достигали в длину полуметра. Были случаи использования целых "мечей" на палке, могущих не только колоть, но и неплохо рубить. Формы наконечников были разнообразны, но все же преобладали удлиненно-треугольные наконечники. Толщина наконечника доходила до 1 см, а ширина - до пяти см. Оба режущих края при этом затачивались. Изготовлялись как цельностальные наконечники, так и составные: на стальную полосу в центре накладывались две железные пластины - такой наконечник получался самозатачивающимся. Всадники тоже пользовались копьями, однако не как средневековые европейские рыцари на турнирах. Таранный удар на Руси появился только в XII веке ввиду утяжеления доспеха. С IX до XII века же, всадники били копьем сверху вниз, предварительно замахнувшись рукой. В первую очередь, такое копье отличалось длинной - 3 м. и формой наконечника. С X века распространяется удлиненный четырехгранный наконечник. Был также интересный вид копий с длиной наконечника от 30 см., весом его же порядка 1 кг. И внутренним диаметром втулки около 5 см. Наконечник по форме напоминает лавровый лист. Ширина его - до 6 см, толщина - 1,5 см. Сие грозное оружие зовется рогатиной. Известно на Руси оно с древнейших времен, но в X веке потеряло свою актуальность, уступив поле боя другим видам вооружения, став скорей оружием охоты. Вспоминается рогатина в XII веке, когда, как уже говорилось, значительное усиление доспеха. Только опытный воин мог хорошо обращаться с рогатиной. Ею он запросто бить хоть рыцаря-крестоносца. Охотники же смело ходили с рогатиной на медведя и кабана. Позднее в XV-XVI вв., появляется совня, гибрид ножа и копья. Она представляла собой заостренный с одной стороны клинок характерной ножеобразной формы на древке копья. В Западной Европе подобное оружие называлось "глефа" и использовалось пехотой. Совню "совали" в тело легковооруженному воину, и применялась она русской легкой кавалерией XV-XVI века.

1.4.2 Сулица Для метания же предназначались специальные легкие копья, именуемые сулицами (опять же, никто не запрещал в исключительных случаях ею и колоть). Слово "сулица" происходит от глагола "сулить", первоначально имевшего значение "метать". Можно говорить, что сулица - это нечто среднее между копьем и стрелой. Длина древка ее - 1,2-1,5 м. Ввиду того, что сулицыметались и большая их часть терялась после боя, их не украшали также как копья и рогатины. Наконечники тоже в целях экономии, делали не втульчатыми, а черешковыми, причем прикреплялись они сбоку, вбиваясь в дерево крючкообразным концом черешка и приматывались нитью, веревкой, берестой или кожей к древку. Сулицы бывали охотничьими, с более широкими наконечниками, призванные создать большую рану, но не могущие пробить крепкий доспех и воинские, наоборот с узкими, бронебойными наконечниками. Характерная особенность копий состоит в том, что они не только использовались конницей для борьбы с пешими ратниками, но, в равной степени, применялись и пехотой для сражений с верховыми. Носили копья за спиной, либо просто в руках, нередко их, связанные в пучок, возили за войском. Это не касалось личного оружия, богато отделанного или перешедшего, например, по наследству - только, так сказать, оружия массового производства, простейшего вида. Помимо этого, следует отметить, что на копьях, немного ниже наконечника, крепились султаны из конского волоса. Предназначались они для впитывания стекающей по древку крови, чтобы не скользили руки. С этой же целью делался небольшой выступ в том же районе. Копейные наконечники на хоругвях зачастую носили чисто декоративный характер. Самая распространенная ошибка относительно функций копей - уверенность в том, что данный вид оружия предназначался для метания. Однако против подобных теорий свидетельствуют следующие исторические факты: • во-первых, на Руси существовали особые отряды копейщиков, и вряд ли несколько сотен людей находились на поле брани лишь для того, чтобы сделать один-единственный бросок; • множество находимых археологами копей богато украшены, зачастую золотом и серебром, а тратить драгоценный металл на оружие, которое наверняка потеряется в бою, просто неразумно; • необходимо также учитывать размер оружия, в частности двухметровое древко. При броске гораздо больше шансов получить копьем по собственному шлему или, принимая во внимание плотность строя, задеть соратника; • к тому же основным боевым построением древнерусского войска была "стена" - своеобразная фаланга, ощетинивавшаяся частоколом копей. Нетрудно представить себе последствия метания для ратников? Характерная особенность копей состоит в том, что они не только использовались конницей для борьбы с пешими ратниками, но, в равной степени, применялись и пехотой для сражений с верховыми. Носили копья за спиной, либо просто в руках, нередко их, связанные в пучок, возили за войском. Это не касалось личного оружия, богато отделанного или перешедшего, например, по наследству - только, так сказать, оружия массового производства, простейшего вида. Помимо этого, следует отметить, что на копьях, немного ниже наконечника, крепились султаны из конского волоса. Предназначались они для впитывания стекающей по древку крови, чтобы не скользили руки. С этой же целью делался небольшой выступ в том же районе. Копейные наконечники на хоругвях зачастую носили чисто декоративный характер.

1.5. Метательное оружие Метательное оружие является очень важным видом оружия, так как благодаря своим свойствам оно позволяет наносить урон противнику на достаточно большом расстоянии. Основные требования предъявляемые к метательному оружию: легкость, сбалансированность и небольшие размеры. К метательным видам оружия относят: метательные ножи; метательные топоры; дротики; короткие метательные копья; метательные снаряды (сюрикены различных форм и конфигураций).

1.5.1 Лук Лук и стрела, важнейшее оружие дальнего боя и промысловой охоты, чрезвычайно широко употреблялись в Древней Руси. Практически все более или менее значительные битвы не обходились без лучников и начинались с перестрелки. Византийский историк X в. Лев Диакон отмечал огромную роль лучников в войске киевского князя Святослава. Конструкция и составные части древнерусского сложного лука, как и луков соседних народов Восточной Европы, выяснена по археологическим материалам довольно хорошо. Составные части древнерусского лука имели специальные названия: середина лука называлась рукоятью, длинные упругие части по обе стороны от нее - рогами или плечами лука, а завершения с вырезами для петель тетивы - концами. Сторону лука, обращенную к цели во время стрельбы, называли спинкой, а обращенную к стрелку - внутренней стороной (или животом, как у арабов). Места стыков отдельных деталей (основы с концами, накладок рукояти с плечами и т. д.) скрепляли обмоткой сухожильными нитями и называли плечами. Тетива для луков свивалась из растительных волокон, шелковой нити и сыромятной кожи. Сила средневековых луков была огромной - до 80 кг (у арабов, турок, русских и других народов). Оптимальным считался лук силой от 20 до 40 кг (современные спортивные луки для мужчин имеют силу 20 кг - как самые слабые из средневековых луков). При стрельбе из лука широко использовались приспособления, предохраняющие руки лучника от повреждений: перчатки и наплечники, щитки для запястья левой руки и костяные или роговые кольца для указательного пальца правой руки. Для удобства и сохранности лук носили подвешенным к поясу или на ремне через плечо в специальном футляре - налучье. Стрелы носили в отдельном футляре - колчане, оперением кверху, обычно до 20 стрел на колчан. На Руси стрелы обычно изготовляли из сосны, ели, березы. Длина их колебалась чаще всего в пределах от 75 до 90 см, толщина - от 7 до 10 мм. Поверхность древка стрелы должна быть ровной и гладкой, иначе стрелок серьезно поранит руку. Древки обрабатывались с помощью костяных ножевых стругов и шлифовались брусками из песчаника. Наконечники стрел насаживались на древко двумя способами в зависимости от формы насада: втулки или черешка. Втульчатые наконечники надевались на древко, черешковые вставлялись в его торец. На Руси и у кочевников подавляющее большинство стрел имело черешковые наконечники, у западных соседей шире применялись втульчатые. И насадка, и забивка для прочности выполнялись на клею. Черешковые наконечники после насадки закреплялись обмоткой по клею, чтобы не раскололось древко. Поверх обмотки конец древка оклеивался тонкой полоской бересты, чтобы негладкая обмотка не снижала скорость и не вызывала отклонений в полете. Оперение стрелы чаще всего выполняли в два пера. Перья подбирали так, чтобы их естественный изгиб был направлен в одну сторону и придавал стреле вращение, - тогда она летела устойчивее. Наконечники стрел в зависимости от назначения имели самую разную форму: плоские и граненые, узкие и широкие, двурогие (для охоты на водоплавающую птицу) и двушипные (такие не позволяли раненому вырвать стрелу из тела, не расширив раны). Стрелы с широкими режущими наконечниками назывались срезнями и в бою применялись против незащищенного (бездоспешного) человека и лошадей. Особые формы имели узкие массивные бронебойные наконечники: против кольчуг - шиловидные, против пластинчатых доспехов, щитов и шлемов - долотовидные и граненые.

1.5.2 Самострел Впервые о применении самострела на Руси сообщается в Радзивиловской летописи под 1159 годом. Это оружие, значительно уступая луку по скорострельности (лучник выпускал в минуту около 10 стрел, арбалетник - 1-2), превосходит его по силе удара стрелы и по кучности боя. Самострельный болт пробивал тяжелый доспех на большом расстоянии. Самострел состоял из деревянного ложа, которое обычно оканчивалось прикладом. На ложе находился продольный желобок, куда вкладывалась короткая стрела - "болт". На противоположной прикладу оконечности ложа крепился лук, короткий и чрезвычайно мощный. Он делался из стали, дерева или рога. Для того чтобы зарядить самострел, стрелок упирался ногой в стремя и натягивал тетиву, скрепляя ее с зацепом - так называемым "орехом". При выстреле коленчатый рычаг-спуск выходил из углубления "ореха"; последний, поворачиваясь, освобождал тетиву и сцепленный с ней болт. "Напряг стрелу самострельную, юже испусти напрасно, ею же уязви в сердце его гневливое" (Новгородская IV летопись). Тетива натягивалась у ранних моделей самострела руками. Со второй половины XII века появляется поясной крюк, с помощью которого стрелок, распрямляя корпус, подтягивал тетиву до зацепа. В XIII веке самострелы заряжаются с помощью коловорота. Древнейший в Европе поясной крюк найден при раскопках волынского города Изяславля.

1.6 Доспехи воина

1.6.1. Пластинчатая броня (панцирь) состояла из множества металлических пластин, которые накладывались друг на друга, благодаря чему нагрузка от удара равномерно распределялась по всей поверхности доспехов. Пластины были закреплены на кожаной основе лишь с одной стороны.

1.6.2 Кольчуга. Она представляла собой комплект из множества металлических колец и обеспечивала защиту от рубящих атак соперника. Чаще всего под кольчугу облачались в кожаную рубашку

1.6.3.Чешуйчатые доспехи состояли из пластин размером 6 на 4–6 см, которые по верхнему краю были прикреплены к основе из кожи или ткани.

1.6.4. Юмшан - этот вид наборного доспеха, упоминается в 1548 году, распространение получает, очевидно, несколько раньше. Юшман, или юмшан представляет кольчужную рубашку с вплетенным на груди и спине набором горизонтальных пластин. На изготовление юшманов, обычно весивших 12—15 кг, шло около 100 пластин, которые монтировались с небольшим припуском друг на друга. Юшман мог носиться поверх кольчуги, имел полный разрез от шеи до подола, надевался в рукава, как кафтан, застегиваясь застежками — «кюрками» и петлями. Иногда «доски» юшмана наводились золотом или серебром; такой доспех мог стоить очень дорого. Руки воина, одетого в юшман или в другой вид доспеха, предохранялись от локтя до запястья наручами.

1.6.4.Шелом. Традиционный русский шлем с остроконечной формой в виде сферы и конуса, который имел заметный шпиль на вершине. Высота шелома могла достигать 30 сантиметров. Со временем к этому шлему были добавлены налобные защитные элементы, ушные накладки и бармицы.

Шишак отличается от обычного шелома длинным шпилем, которым оканчивается навершье. Иногда к шпилю прикрепляется яловец. Это кусок ткани или кожи в виде флажка.

Вооружение русских воинов не уступало лучшим западноевропейским и азиатским образцам, отличалось универсальностью, надежностью и высочайшими боевыми качествами. Большая часть оружия ковалась в Руси, однако часть оружия приобреталась, в основном, в Византии.

Глава 2 Практическая часть

2.1. Анализ опроса «Вооружение русского воина»

Я провел опрос среди обучающихся 10 и 11 класса на тему «Вооружение русского воина». С целью выяснения, что знают старшеклассники о вооружении русского воина

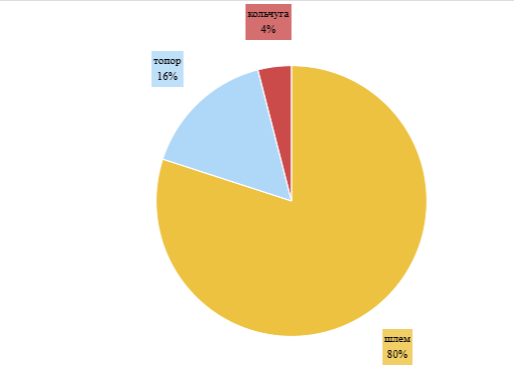

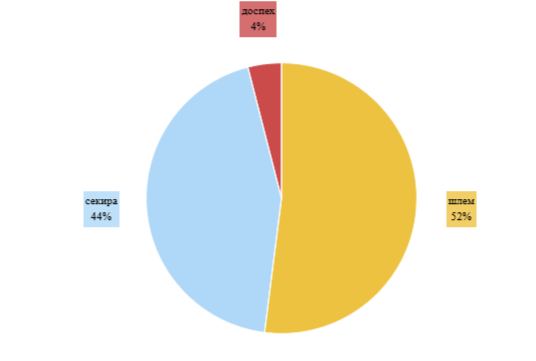

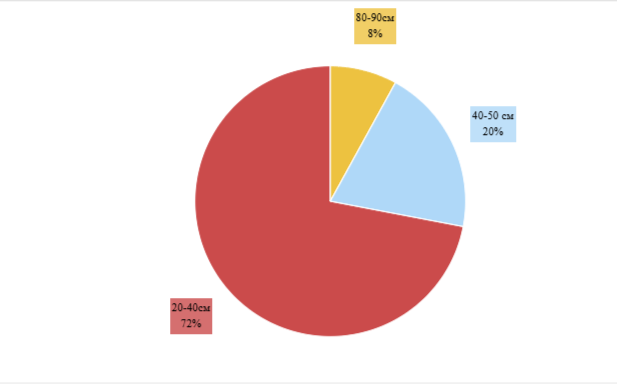

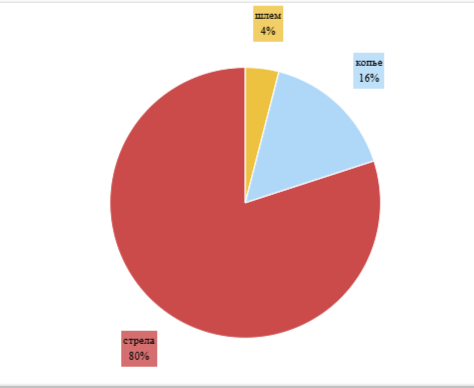

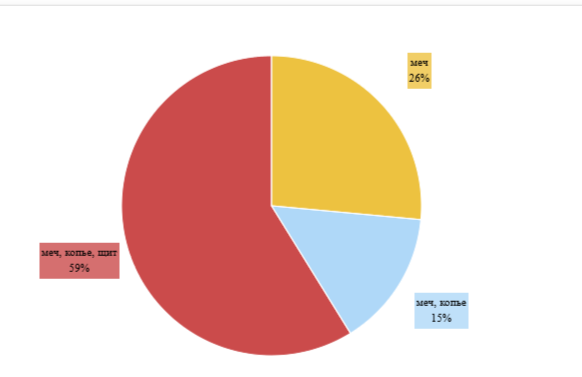

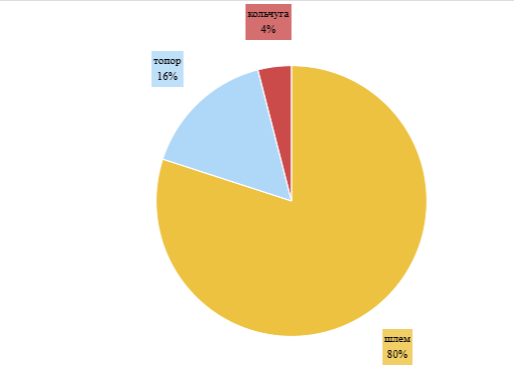

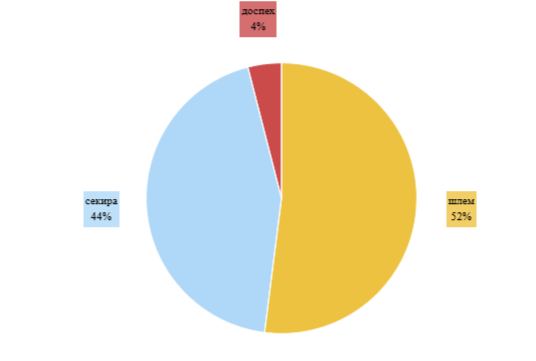

В ходе анкетирования среди 25 респондентов выяснил:

На первый вопрос Что такое шелом? А. шлем б. топор в. кольчуга. 20 респондентов ответили верно шлем

На второй вопрос Что такое юмшан? А. шлем б. секира. Б. доспех. Вопрос вызвал затруднения у старшеклассников, и только 1 респондент ответил верно доспех

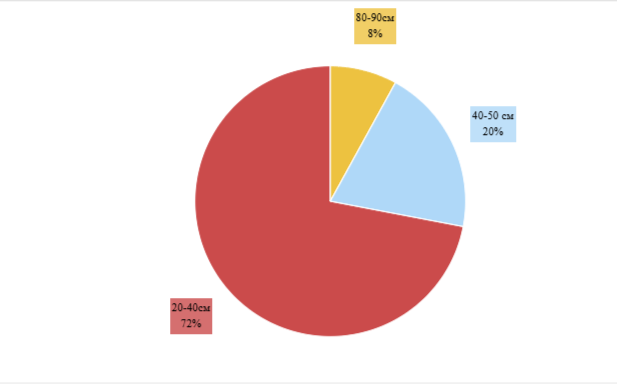

На третий вопрос Какова длина клинка у кинжала? А. 80-90см. б. 40-50 см в. 20-40см.

Верно ответили только 5 старшеклассников 40-50 см.

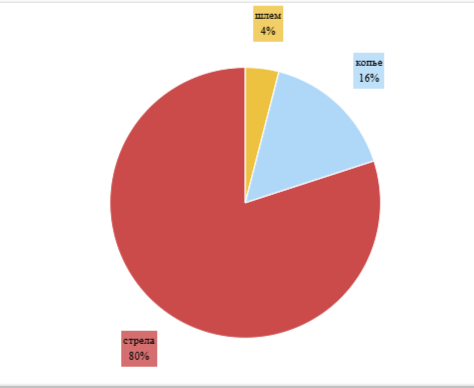

На четвертый вопрос Что такое сулица? А. шлем б. копье в. стрела. Этот вопрос тоже вызвал затруднения и только 4 респондента ответили верно копье

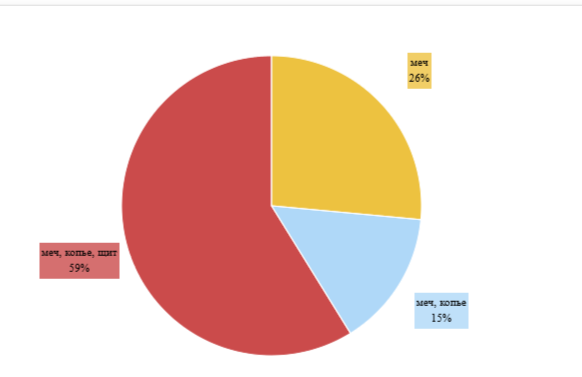

На пятый вопрос Чем вооружены богатыри на картине В.М. Васнецова? Большинство старшеклассников долго вспоминали картину В.М. Васнецова и забыли указать лук и стрелы, булаву.

В итоге опроса можно сделать вывод, что многие не знают вышедшие из обхода названия вооружения воина, путаются в длине кинжала, не помнят картину В.М. Васнецова «Богатыри», но большинство знает, что такое шелом.

2.2. Изготовление продукта индивидуального проекта

Одним из распространенным на Руси оружием был топор. На территории Древней Руси, при раскопках, их найдено более полутора тысяч. Все топоры можно разделить на три типа:

Первый тип - это специальные боевые топорики-молотки, или так называемые «чеканы». Они, как правило, небольшие по размеру и на них встречаются различные украшения. Чекан - это сугубо боевой топор. Он отличается тем, что тыльная сторона его обуха снабжена молоточком. Лезвия чеканов обычно имеют либо продолговатую треугольную форму, либо полулунную выемку.

Ко второму типу топоров относятся так называемые «секиры». Они имели широкое, симметрично расходящееся лезвие. Такие топоры были широко распространены не только на Руси, но и в других странах Европы. Длина древка такого топора достигала иногда более метра. Использовались секиры во время походов, в различных боях. Они даже чем-то напоминали производственные топоры, но были меньше них по размеру. На Руси секиры типичны в основном для северных районов.

Я решил изготовить секиру.

Заключение.

Заключение.

Славянские племена с древних времен занимались земледелием и жили оседло. Но их часто тревожили воинственные кочевые народы: хазары, печенеги, половцы (позднее – монголы-татары), от которых приходилось защищаться. Ратники-славяне всегда отличались мужеством и стойкостью в бою (это отмечали даже их враги и звали к себе на службу).

Славяне в эпоху формирования Древнерусского государства в IX-XI веках отличались высоким военным духом. Понятия «войско» и «народ» были взаимозаменяемыми. Не каждый воин имел меч, который считался орудием профессионала. Исследователи характеризуют мечи первой половины XI века как выдающиеся образцы национального искусства. Это оружие было окружено мифами, и славяне воспринимали его как живое и разумное существо. Для владельца меча существовали особые законы жизни и смерти и уникальные отношения с божеством. Славянские бойцы также использовали боевые топоры различных типов. Топор стал надежным спутником воина как в битве, так и во время отдыха.

Холодное оружие всегда было и остается одним из самых распространенных видов оружия и самим своим видом вызывает уважение. Являясь единственным видом оружия в Древней Руси, оно имело огромное разнообразие - от оружия ближнего, контактного боя до метательного, дальнего боя. Широка была и специфика поражения - от ранений разной степени тяжести до смерти от одного удара. Из всего богатейшего арсенала наших предков без особых изменений сохранились только ножи, а также трансформировавшиеся в штыки кинжалы, придающие огнестрельному оружию колющие свойства, что позволяло использовать его в ближнем бою. Но это тема отдельного исследования. Также следует учесть, что из каждого правила бывают исключения, и работа касается наиболее распространенных видов оружия, изготовлявшихся русскими кузнецами. Не стоит забывать, что на Руси отдельными воинами вполне могли использоваться редкие виды оружия, пришедшие из других стран в качестве трофея, изготовленные по спецзаказу и т.д. Подобное оружие существовало в единичных экземплярах.

В ходе исследования были достигнуты поставленные цели: я изучил историю и технологические аспекты производства оружия на Руси; доказал, что уровень мастерства в этом ремесле был достаточно высоким, и русское оружие занимало конкурентоспособную позицию на международной арене.

Археологи подчёркивают, что древнерусских мастеров всегда заботила не только практичность изготовленного ими оружия, но и его внешний вид.

Обладать таким оружием могли только сильные, храбрые, смелые воины, какими и были наши предки славяне.

Один из императоров Византии Маврикий писал о славянах: «Они любят свободу, их нельзя склонить к рабству или подчинению. Они легко переносят жар, холод, дождь, наготу; недостаток в пище. Они лучшие воины». Я полностью согласен со словами императора, ведь не будь разнообразного оружия высокого уровня у воинов Руси, было бы сложно предположить дальнейшее развитие нашей страны. Воины Древней Руси отстояли независимость своей страны в разных битвах, с разными народами, в разных природных условиях, т.е. доказывали свое воинское мастерство и качество оружия и доспехов на протяжении нескольких веков.

Список информационных источников

1.Борисов КС. Русские полководцы XII - XVI вв. - М.: Просвещение, 1993.

2. Амельченко В.В. Дружины Древней Руси. М.: Воениздат, 1992

3. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. М., 1948.

4. Горский А.А. Древнерусская дружина.

5. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Выпуск первый. Мечи и сабли.-M.: Наука,1966

6. Шпаковский. В.В. Русская армия 1250-1500. - М:, 2004.

7. Бабкин М. Русское оружие. М. «Феникс», 1994.

8. Бейхам В. Энциклопедия оружия. СПб, 1995.

9. Военная энциклопедия. М. «Росмэн», 2006.

10. История русской культуры. М. «Эксмо». 2006.

11. Краснов В., Дайнес В. Русский военно-исторический словарь. М. «Олма-пресс», 2001.

12. Маврикий. Стратегикон. "Вестник древней истории", 1941, № 1

13. Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге.

14. Сиповский В.Д. Родная старина, Нижний Новгород, 1993. (По книге «Родная старина.

Отечественная история в рассказах и картинках с рисунками в тексте (с IX по XVI ст.).

Составил В.Д.Сиповский. С.-Пб.: Издание Д.Полубояринова. 1910).

15. http://www.medieval-wars.com/armory/weapons.html

16. http://svitoc.ru/index.php?showtopic=681

17. http://www.vevivi.ru/best/Teoreticheskii-analiz-voennogo-iskusstva-Drevnerusskogo-gosudarstva-v-IX-XI-vekakh-ref185786.html

Приложение 1

Приложение 1

Заключение.

Заключение.