Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Спасская средняя школа

Проект по истории:

Символика Спасского края

Выполнила:

Подлесова Ирина,

Ученица 10 класса

Руководитель:

Жуков А.В.

учитель истории

Спасское, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….……..3

СИМВОЛИКА СПАССКОГО КРАЯ……………………..…..…..5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….....15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………....………….17

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………..18

ВВЕДЕНИЕ

Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта отражена не только в официальных летописях и хрониках, но и в народной культуре – в традициях России, которые складывались и укоренялись на протяжении долгого времени. Каждая особенность русского характера, каждый обычай или обряд – это новая страница истории, прочитать которую могут как туристы, приезжающие в Россию на короткое время, так и коренные жители страны.

Велика моя страна – Россия. Как много в ней деревень, больших и малых сел, городов… Но я не могу представить себя без моего родного села Спасское, расположенного в Нижегородской области. Малая родина – это место, где я родилась, где я живу, где живут мои родители. Это то место, где всё родное и знакомое.

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины, именно это и выводит данную тему в разряд актуальных и своевременных. Выбор темы обусловлен актуальностью работы, ведь каждый человек должен знать и уважать традиции и культуру села, символику малой родины, которые являются ее неповторимым обликом, отражающим основные черты, присущие только ей.

Цель моей работы заключается в освещении истории возникновения Спасской символики, а также современное ее воспроизведение.

Задачи работы:

исследовать историю возникновения символов Спасского края;

дать расшифровку символам;

показать современное состояние символов малой Родины;

приобщить молодежь к истории, возрождению народных традиций, развитие интереса к прошлому края.

воспитать гражданские чувства, чувства любви к Родине, родному краю.

Объектом исследования являются символы Спасского края.

Предмет исследования – история возникновения символов, значение символов для района, приобщение к символической культуре Спасского района.

В своей работе я применяла следующие методы исследования: анализ, беседа (сбор информации в районной библиотеке, в музее) классификация, обобщение, социологический опрос (Интернет-опрос и анкетирование среди учащихся школы – см. Приложение 2).

Я считаю, что данная работа позволяет усвоить сложный краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и мотивационным.

СИМВОЛИКА СПАССКОГО КРАЯ

Родина есть для нас предмет культурного творчества, это мы сами в наших особенных дарах и талантах.

Сергей Николаевич Булгаков

На юго-востоке Нижегородской области, почти у границы с Чувашией, между небольшими тихоструйными речками Имзой, Ургой, Уронгой, Ватраской и их притоками раскинулся Спасский район. На карте нашей страны он лишь трудно различимая точка. Но для 15 тысяч живущих здесь русских и татар – это милая сердцу малая родина с богатыми историческими традициями.

Современное село Спасское с населением на 1 января 2019 года 3833 человек – центр одноименного района на юго-востоке Нижегородской области с типичными для районной «Столицы» организациями, учреждениями и предприятиями обрабатывающей промышленности. Но есть у села и особые приметы. Даже его географическое расположение примечательно: улицы разбросаны на семи холмах, точь-в-точь как в Москве или Древнем Риме. На самом большом холме расположен исторический центр Спасского, представляющий собой обширную площадь, по периметру застроенную каменными особняками бывших местных богачей.

Возникновение Спасского относится к XIV веку – важному периоду в жизни страны, когда складывалось многонациональное Московское государство, когда в 1380 году на Куликовом поле было положено начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Несколько столетий история края тесно связана с древнейшим нижегородским Благовещенским монастырем, который за счет пожалований нижегородских великих князей и частных лиц приобрел богатые земельные и водные угодья, в том числе и селище Спасское с округой. Спустя столетия небольшое сельцо превратилось в крупное торговое промышленное село – один из центров торговли и переработки животного сырья в Нижегородском крае.1

В начале 30-х годов XIX века значение Спасского как торгового центра возросло благодаря учреждению здесь ежегодных ярмарок. Поводом к сему явилось желание спасчан построить в селе каменный храм. Но каменное строительство – дело дорогое, поэтому на сельском сходе в декабре 1830 года было решено бить челом губернскому начальству об учреждении в Спасском двух ярмарок, доходами с которых и оплачивать строительные работы.

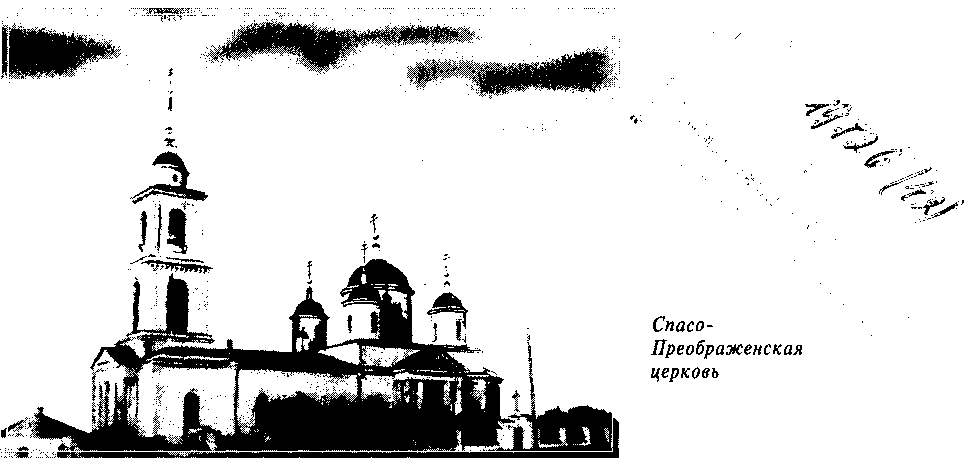

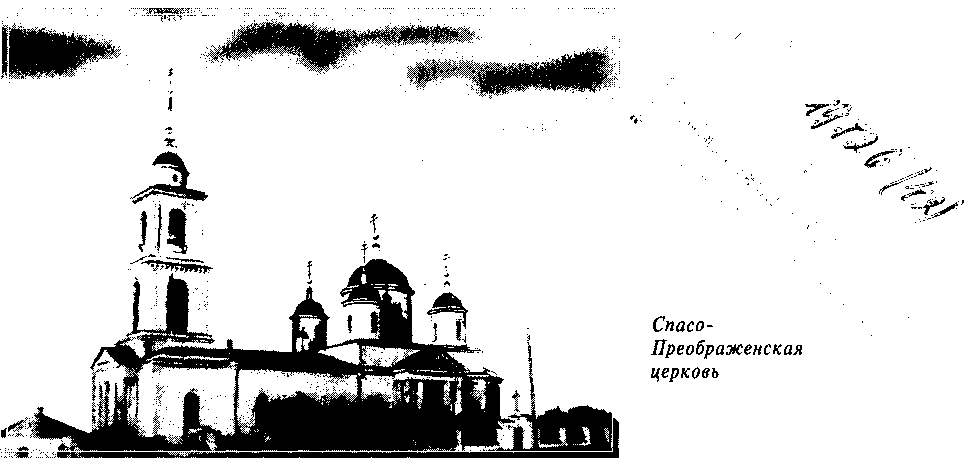

Благодаря ярмарочным сборам, с каждым годом все увеличивавшимся, и пожертвованиям частных лиц строительство каменной Спасо-Преображенской церкви в 1840 году было завершено. Пятиглавая, с трехъярусной колокольней, расположенная в центре базарной площади, она просматривалась издалека. К сожалению, сегодня о величии храма, до наших дней не сохранившегося, можно судить только по фотографиям, рисункам и рассказам старожилов.

Благодаря ярмарочным сборам, с каждым годом все увеличивавшимся, и пожертвованиям частных лиц строительство каменной Спасо-Преображенской церкви в 1840 году было завершено. Пятиглавая, с трехъярусной колокольней, расположенная в центре базарной площади, она просматривалась издалека. К сожалению, сегодня о величии храма, до наших дней не сохранившегося, можно судить только по фотографиям, рисункам и рассказам старожилов.

На ярмарках треть товарооборота приходилась на торговлю сырыми кожами: в округе Спасского сложился крупный район кожевенного производства. Центром его стала село Тубанаевка, в которой действовали десятки кожевен.

Шкуры коров, лошадей, овец привозили местные торговцы Сибири и Нижнего Поволжья. На Спасские ярмарки привозили меха медведей, лисиц, волков, белок, хорьков и зайцев.2

Большие партии кожевенного сырья покупали промышленники из Большого Мурашкина, Богородского, Арзамаса, Катунок и Мурома. Здесь же они приобретали необходимые для выделки кож золу, дубовое и ивовое корье, деготь, конопляное масло.

Гражданская война и политика «военного коммунизма» нарушили крепкие хозяйские связи, налаженные местными предпринимателями в дореволюционный период. Промышленное производство резко сократилось. Не собиралась ежегодная ярмарка.

В настоящее время Спасский район является сельскохозяйственным районом. Главной отраслью сельскохозяйственного производства района остается растениеводство. Основным направлением в отрасли растениеводства является производство зерновых культур, картофеля, овощей и кормов для животноводства. В сельскохозяйственных предприятиях оно занимает 70 % от всего денежного дохода.

В современной России каждый город, район имеет свои отличительные знаки (атрибуты, символы). Символы – это условные знаки и изображения на гербе (флаге), имеющие для человека или целого народа важное значение. Спасский район не является исключением. Он имеет свою символику: герб.

Герб Спасского муниципального района утвержден решением Земского собрания Спасского муниципального района от 30.09.2005 г. № 52.

Геральдическое описание герба Спасского муниципального района:

"В зелёном поле лазоревая (синяя, голубая), окаймлённая серебром шкура, обременённая тремя (два и один) золотыми головками колосьев".

"В зелёном поле лазоревая (синяя, голубая), окаймлённая серебром шкура, обременённая тремя (два и один) золотыми головками колосьев".

Герб Спасского района может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях:

- без вольной части;

- с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему и правому краю герба Спасского района с воспроизведенными в нем фигурами герба Нижегородской области.

Обоснование символики герба Спасского муниципального района:

Герб языком символов и аллегорий отражает природные исторические и экономические особенности района.

Одной из ведущих отраслей современной экономики района является производство зерна. В гербе на это указывает колосья. Зелёный цвет поля отражает благоприятные природные условия – мягкий климат и большие территории пригодных для сельского хозяйства полей и лугов. В геральдике зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста.

Изображение шкуры отражает главную особенность исторического развития Спасского края, являвшегося в прошлом известным центром кожевенного производства и сырьевой торговли в Нижегородской губернии, а также указывает на развитое животноводство в современном районе.

Золото в геральдике символизирует богатство, стабильность, урожай, уважение, интеллект.

Серебро – символ чистоты, совершенства, искренности, мира и взаимопонимания.

Лазоревый (синий, голубой) – символ чести, благородства, истины, возвышенных устремлений.

Славится наш край не только природой и сельскохозяйственными угодьями, но и поэтическим творчеством местных поэтов. Так на 600-тый юбилей Спасского Валерием Анатольевичем Подлесовым была написана песня «О родном селе», которая вот уже 20 лет исполняется на всех районных праздниках и является «Гимном» района.

О родном селе (Гимн села Спасского)

Куда б судьба меня нечаянно не бросила,

В какие страны и в какие города,

Я откровенно называю имя, отчество,

И говорю: «Я из районного села!»

Припев

Так расцветай, столица нашего района,

В потоке времени и в трудовых делах.

Частица нашего российского народа,

Святое Спасское – всё сказано в словах!

Здесь в летний вечер слышишь трели соловьиные,

Привольно дышится с утра и до утра.

Хлеба колышутся в полях, и песня слышится,

И веселится на площадках детвора.

Припев

Рябины красными кострами разгораются,

Веселье ярмарки разносится вокруг.

Село старинное купечеством прославилось

И ремеслом старинным, юный друг.

Припев

Широкой Масленицы ленты развеваются,

И мчатся тройки с бубенцами во весь лёт.

Своими свадьбами район наш всюду славится,

А если свадьбы есть, то жизнь идёт вперёд!

Спасский район отличается еще и тем, что кроме официальной символики, есть у него и народно-исторические символы, которые непосредственно связаны с прошлым района. Их расшифровка подчеркивает древнюю историю района, а также богатство культурных традиций и духовной жизни села.

Следует упомянуть, что есть у спасчан удивительное прозвище – «кошатники». Прикрепилось оно к местным жителям давным-давно, да так прочно, что бытует до сих пор. На первый взгляд как то иронично оно звучит: «Откуда, мол? Из Спасского? А-а, кошатник, значит!» Но стоит ли обижаться на такую иронию? Ведь за этим прозвищем интересная по-своему уникальная шестивековая история нашего села.

Спасчане получили прозвище «кошатники» не случайно, это было связано с их промыслом. Торговцы района делились на несколько категорий: оптовики представляли первую категорию местных предпринимателей. Ко второй принадлежали торговцы средней руки. Они получали авансы от крупных предпринимателей и скупали для них товары, объезжая Нижегородскую и соседние губернии. Третья, самая многочисленная категория состояла из мелочных торговцев, многие из которых в 19 веке промышляли тем, что ходили по окрестным селениям и собирали дохлых свиней, собак, кошек, шкурки от которых шли на выделку, а тушки сбывались на местные клееваренные и мыловаренные «заводы». Отсюда и пошло название «кошатники». Они даже жили на отдельной улице, в восточной части современной улицы Ленина, здесь стоял специфический запах. Недаром народ прозвал это место Поганым концом.

Спасское получило негласное название «Кошкин град». А в дальнейшем появился и соответствующий символ района – кот.

Спасское получило негласное название «Кошкин град». А в дальнейшем появился и соответствующий символ района – кот.

Во многих культурах кот является священным животным. Поклонение кошке особенно было свойственно земледельческим культурам, когда жизнь людей зависела от сохранности урожая и требовалась защита от грызунов.

Коты и кошки почти повсеместно символизируют хитроумие, способность перевоплощения, ясновидение, сообразительность, внимательность, чувственную красоту, женскую злость. Кот может олицетворять глубинное, интуитивное «Я». Он может быть символом независимости и неги, изящества и силы. Но это животное может быть также символом злонравия и коварства. У разных народов черный кот считается символом удачи или, напротив, предвещает неприятности. Расширение и сужение кошачьих зрачков ассоциировалось с убывающей и прибывающей Луной, что сделало это животное также и символом Луны.

Вера в сверхъестественную силу котов существовала еще во времена Древнего Египта, где этих животных обожествляли. В Египте существовал культ богини Бастет (или Бает), кошки считались несущими добро священными животными. Бастет, обычно изображавшаяся в виде львицы или кошки, или женщины с кошачьей головой, считалась покровительницей Луны и связывалась с удовольствиями, плодородием, защитными силами. В ее честь кошкам поклонялись, их мумифицировали. Когда домашний кот умирал, его владельцы сбривали брови, выражая этим свою скорбь. Когда умирал знатный египтянин, для его путешествия в загробный мир в гробнице оставляли его любимые вещи, среди которых были мумии кота и нескольких мышей, чтобы коту было чем развлечься и питаться в загробном мире. Совершивший убийство кота, даже по случайности, приговаривался к смерти.

Для жрецов кошка была символом магнетических сил Природы. В иконографии кот изображается помощником Солнца, отрывающим голову загробной змее.

Кошка также — символ вечности, так как лежит, свернувшись кольцом.

Кот ассоциируется с другими богинями: греческой Артемидой (римской Дианой), скандинавской Фрейей, которая ездила на колеснице, запряженной котами.

В Древнем Риме присущие кошкам своеволие и свобода поведения сделали их эмблемой свободы; богиня свободы изображалась с котом, лежащим у ее ног.

Кроме того, кот — дух-охранитель дома.

В Индии, где кошку всегда представляли воплощением животной красоты, буддисты вынуждены обуздывать свою недоброжелательность, которая возникла у них потому, что кошки, как и змеи, отказались оплакивать смерть Будды.

В других местах ночные крики и способность устрашающего изменения внешности (расширение зрачков, выпускание и втягивание когтей, внезапные переходы от спокойствия к агрессивности) привели к негативному символизму кошек.

Кельты приписывают черным котам злую хитрость; в исламской традиции их считают одним из воплощений джиннов; в Японии кошки — предвестники неудач, в японских сказках кошки могут вселяться в женщин. Женоненавистнический символизм кошек закрепился в английском эпитете «cattish» (злобная, язвительная, хитрая, коварная — по отношению к женщине). Кошка обозначает неразборчивую в связях или распутную женщину.

Согласно средневековым суевериям, сатана ловит человеческие души подобно коту, хватающему когтями мышь.

Наиболее негативен образ кошки в обширном фольклоре о ведьмах, где кошки предстают приближенными сатаны, ассоциируются с сатанинскими оргиями, считаются похотливыми и жестокими воплощениями самого дьявола. Черные коты связываются с черной магией; когда ведьма забиралась на помело, на него же забирался и черный кот. Несмотря на такие негативные ассоциации, в некоторых странах, включая Англию, черный кот считается символом удачи (возможно, благодаря вере в то, что он обладает частью магической силы, унаследованной от ведьм), особенно если такой кот пересекает дорогу. В других странах, например в России и Америке, черный кот считается предвестником неприятностей.

Мусульмане считают, что кот родился в Ноевом ковчеге от чихания льва; кот спас Мухаммеда от змеи и, поскольку пророк погладил его по спине, приобрел способность падать исключительно на лапы (темные полосы на шкуре полосатых котов, как утверждается, — след пальцев пророка).

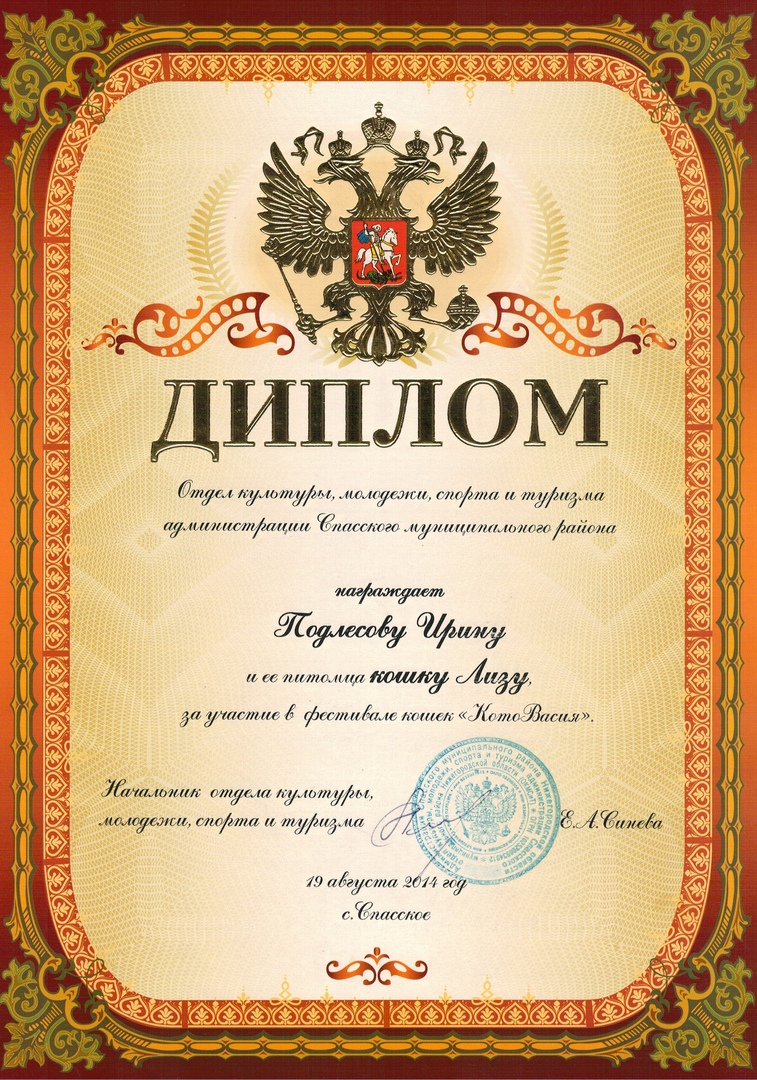

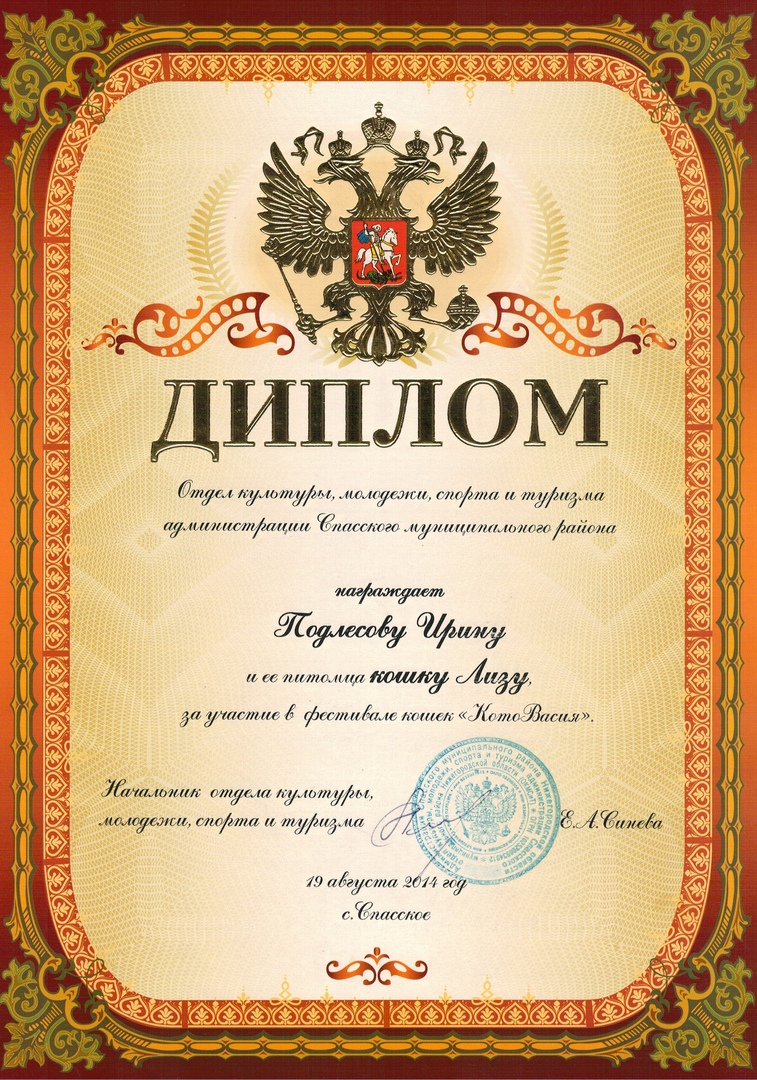

Для Спасского края кот – это символ исторического прошлого. И почитают его как историю. И теперь куда не пойдешь – всюду можно встретить скульптуру, фигуру, статуэтку кота. И каждый приезжающий в село Спасское обязательно запечатлевает его. Но и это еще не все. Чтобы не забывали историческую символику, проводят в районе различные конкурсы, выставки кошек, например, «Лучшая кошка района», «КотоВасия» (см.Приложение 1). И не один праздник села не обходится без кота. И теперь в Спасском районе, как говорится, «без кота и жизнь не та».

Для Спасского края кот – это символ исторического прошлого. И почитают его как историю. И теперь куда не пойдешь – всюду можно встретить скульптуру, фигуру, статуэтку кота. И каждый приезжающий в село Спасское обязательно запечатлевает его. Но и это еще не все. Чтобы не забывали историческую символику, проводят в районе различные конкурсы, выставки кошек, например, «Лучшая кошка района», «КотоВасия» (см.Приложение 1). И не один праздник села не обходится без кота. И теперь в Спасском районе, как говорится, «без кота и жизнь не та».

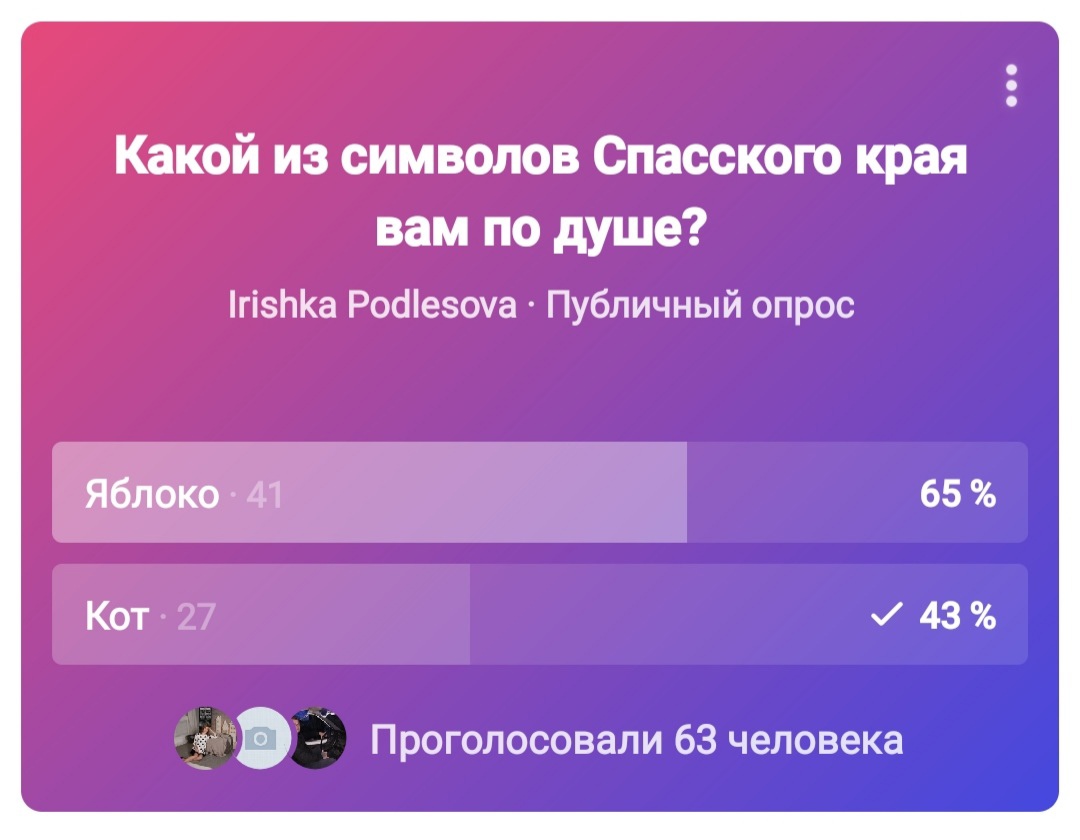

С недавних пор появилось в Спасском и еще одно символическое изображение – яблоко. Связан это образ с Днем села – Яблочным Спасом.

В 1987 году 7 октября в Спасском был проведен первый День села, особенностью было и то, что его совместили с ярмаркой, которая была проведена вновь после длительного перерыва. В следующие два года дата проведения Дня села не менялась. Однако в 1989 году праздник был организован с особым размахом, так как тогда исполнялось 590 лет селу Спасскому и 60 лет Спасскому району. Готовиться двойному юбилею начали заранее. В районной газете опубликовали перечень соответствующих мероприятий. В частности, был благоустроен Карашев колодец, а рядом с ним появилась скульптура монаха. Началось создание краеведческого музея. В 1990 году День села предполагалось провести летом. Сначала была определена такая дата – воскресенье 24 июня - День советской молодёжи. Однако окончательно день рождения райцентра все же решили отметить 19 августа, совместив его с традиционным престольным праздником Преображения Господня (Яблочным Спасом). Выбрали и новое место проведения торжества – стадион рядом с автостанцией. Сам праздник задумывался как весёлое массовое

В 1987 году 7 октября в Спасском был проведен первый День села, особенностью было и то, что его совместили с ярмаркой, которая была проведена вновь после длительного перерыва. В следующие два года дата проведения Дня села не менялась. Однако в 1989 году праздник был организован с особым размахом, так как тогда исполнялось 590 лет селу Спасскому и 60 лет Спасскому району. Готовиться двойному юбилею начали заранее. В районной газете опубликовали перечень соответствующих мероприятий. В частности, был благоустроен Карашев колодец, а рядом с ним появилась скульптура монаха. Началось создание краеведческого музея. В 1990 году День села предполагалось провести летом. Сначала была определена такая дата – воскресенье 24 июня - День советской молодёжи. Однако окончательно день рождения райцентра все же решили отметить 19 августа, совместив его с традиционным престольным праздником Преображения Господня (Яблочным Спасом). Выбрали и новое место проведения торжества – стадион рядом с автостанцией. Сам праздник задумывался как весёлое массовое  гулянье. Впоследствии, после восстановления в Спасском православного прихода накануне стал проводиться крестный ход, а утром в День села - Божественная литургия в храме. Так День села объединил в себе традиции светского и церковного торжества. Из года в год в общую канву праздника добавляются новые интересные моменты, благодаря которым этот день становится ярким и запоминающимся событием.

гулянье. Впоследствии, после восстановления в Спасском православного прихода накануне стал проводиться крестный ход, а утром в День села - Божественная литургия в храме. Так День села объединил в себе традиции светского и церковного торжества. Из года в год в общую канву праздника добавляются новые интересные моменты, благодаря которым этот день становится ярким и запоминающимся событием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время с. Спасское является центром не только торговли, но и общественной и культурной жизни.

С годами внешний облик Спасского менялся. Снова начала функционировать ярмарка, действует еженедельный базар, кожевенный промысел сменила сельскохозяйственная деятельность.

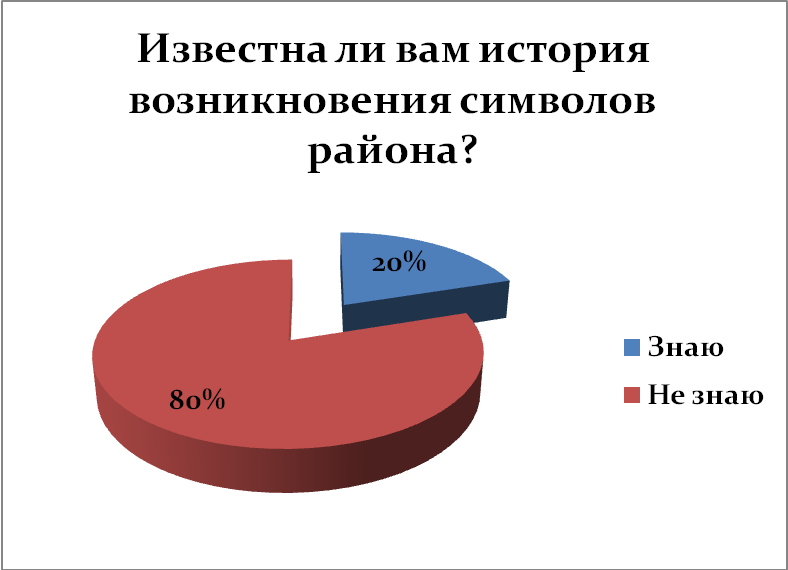

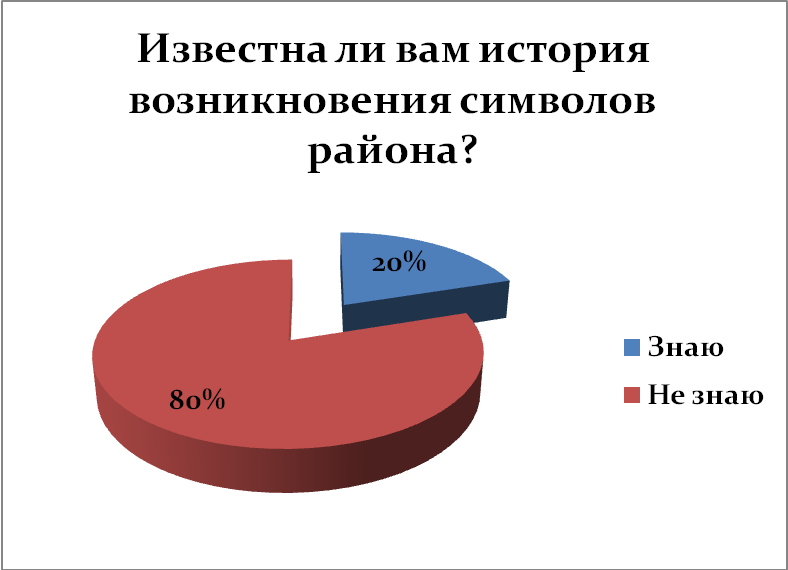

Прежде чем, начать свою работу, я провела опрос среди сверстников и выяснила, что 80% респондентов не знают историю возникновения символов района (см.Приложение 2). Это значит, что традиции возрождаются бездумно: не учитываются особенности исторического процесса.

К тому же из анкетирования я поняла, что многие учащиеся хотели бы больше узнать о коте (75%) (приложение 3). А для этого необходимо проводить агитационно-воспитательные мероприятия, имеющие системный характер. К тому же, я считаю, что нужно уделять больше внимания истории малой родины в литературе, на телевидении, в кино, в СМИ, в рекламе и т.д. (на государственном уровне);

необходима специальная программа (например, «История родного края», «Великие люди района»), которая смогла бы помочь молодёжи познакомиться с историей своего края (на уровне района);

необходимы системные мероприятия (конференции, круглые столы, выпуск газеты, классные часы), которые были бы направлены на формирование любви и интереса к истории своего края, России (на уровне школы);

необходимо создавать сайты, персональные странички под девизом «Легенды Спасского края», «Необычное в истории», где нужно обращать внимание на интересные факты, события в истории (на уровне сети Интернет).

На базе нашей школы проводится агитационная работа по привлечению учащихся к изучению исторического прошлого малой родины, России, в частности, на сайте школы размещается информация о важных исторических событиях ( К 75-летию Победы, Дню России посвящается…);

учащиеся ежегодно привлекаются для участия в районной ярмарке (готовят театрализованное представление, поделки, кондитерские угощения), участвуют в благоустройстве.

Возрождение интереса к символам – это в первую очередь приобщение молодежи к истории района. Нельзя построить полноценного настоящего и будущего, не учитывая опыта и традиций прошлого. Начинаешь не только одобрять все действия по развитию интереса к символическим образам, но и более того, хочется и самому внести посильный вклад в процветание района.

Выйду я на крылечко на зореньке,

Полной грудью вдохну благодать,

И тогда вдалеке слышно горлицу,

И в тумане озерная гладь.

Ветерок пробежался по веточкам

Местных лип, и берез, и рябин.

Ах, село ты, село мое Спасское,

Сколько лет тебе, сколько зим!

«Любимое Спасское» В.А.Подлесов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Звездин И.И. Краткий очерк состояния кустарно-отхожих промыслов Васильсурского уезда// Нижегородский сборник / под ред. А.С.Гацисского. – Н.Новгород, 1890. Т. 9. С. 1-75.

Касимов Д.М. Развитие предпринимательства – в интересах района // Сельские зори. 2006. 25 января.

Ледров С.М. Малая родина – Спасский край (исторические очерки) / С.М.Ледров/. – Н.Новгород: «Литера», 1999. – 80с.

Ледров С.М. Спасской отчины судьба: монография. – Н.Новгород: Нижегородский филиал ИБП, 2009. – 223 с.

Торговля в Нижегородском крае в 17-20 века: учебно-методическое пособие / сост.: Н.А.Богородицкая, Л.Ю. Варенцова, С.М. Ледров. – Н.Новгород, 2007. С. 69-70.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Итоги конкурса КотоВасия

Приложение 2

Социологический опрос для учащихся

Известна ли вам история возникновения символов района?

Хотели бы узнать больше о коте?

Хотите ли вы, чтобы кота прославляли в дальнейшем?

Ваши пожелания к повышению статуса КОТА.

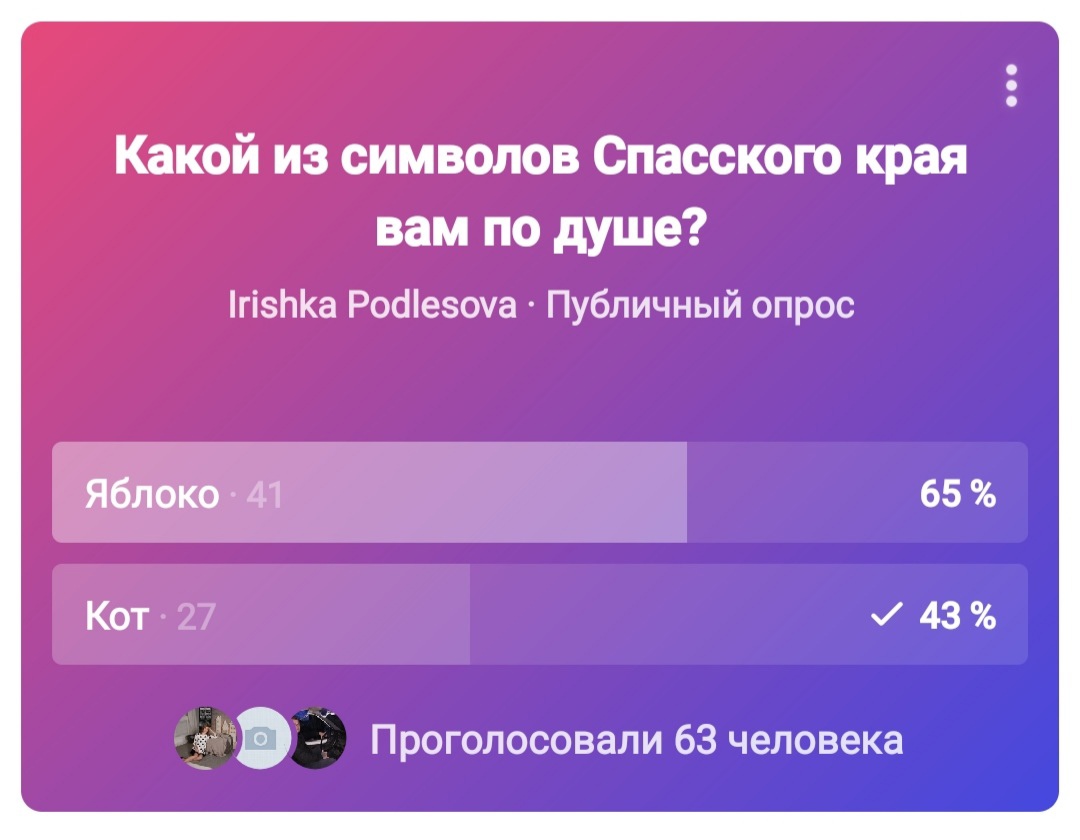

Интернет-опрос

Интернет-опрос

Приложение 3

Итоги анкетирования

1 Ледров, С.М. Малая родина – Спасский край (исторические очерки) / С.М.Ледров/. – Н.Новгород: «Литера», 1999. – 80с.

2 Ледров, С.М. Малая родина – Спасский край (исторические очерки) / С.М.Ледров/. – Н.Новгород: «Литера», 1999. – 80с.

24

Благодаря ярмарочным сборам, с каждым годом все увеличивавшимся, и пожертвованиям частных лиц строительство каменной Спасо-Преображенской церкви в 1840 году было завершено. Пятиглавая, с трехъярусной колокольней, расположенная в центре базарной площади, она просматривалась издалека. К сожалению, сегодня о величии храма, до наших дней не сохранившегося, можно судить только по фотографиям, рисункам и рассказам старожилов.

Благодаря ярмарочным сборам, с каждым годом все увеличивавшимся, и пожертвованиям частных лиц строительство каменной Спасо-Преображенской церкви в 1840 году было завершено. Пятиглавая, с трехъярусной колокольней, расположенная в центре базарной площади, она просматривалась издалека. К сожалению, сегодня о величии храма, до наших дней не сохранившегося, можно судить только по фотографиям, рисункам и рассказам старожилов. "В зелёном поле лазоревая (синяя, голубая), окаймлённая серебром шкура, обременённая тремя (два и один) золотыми головками колосьев".

"В зелёном поле лазоревая (синяя, голубая), окаймлённая серебром шкура, обременённая тремя (два и один) золотыми головками колосьев". Спасское получило негласное название «Кошкин град». А в дальнейшем появился и соответствующий символ района – кот.

Спасское получило негласное название «Кошкин град». А в дальнейшем появился и соответствующий символ района – кот.  Для Спасского края кот – это символ исторического прошлого. И почитают его как историю. И теперь куда не пойдешь – всюду можно встретить скульптуру, фигуру, статуэтку кота. И каждый приезжающий в село Спасское обязательно запечатлевает его. Но и это еще не все. Чтобы не забывали историческую символику, проводят в районе различные конкурсы, выставки кошек, например, «Лучшая кошка района», «КотоВасия» (см.Приложение 1). И не один праздник села не обходится без кота. И теперь в Спасском районе, как говорится, «без кота и жизнь не та».

Для Спасского края кот – это символ исторического прошлого. И почитают его как историю. И теперь куда не пойдешь – всюду можно встретить скульптуру, фигуру, статуэтку кота. И каждый приезжающий в село Спасское обязательно запечатлевает его. Но и это еще не все. Чтобы не забывали историческую символику, проводят в районе различные конкурсы, выставки кошек, например, «Лучшая кошка района», «КотоВасия» (см.Приложение 1). И не один праздник села не обходится без кота. И теперь в Спасском районе, как говорится, «без кота и жизнь не та». В 1987 году 7 октября в Спасском был проведен первый День села, особенностью было и то, что его совместили с ярмаркой, которая была проведена вновь после длительного перерыва. В следующие два года дата проведения Дня села не менялась. Однако в 1989 году праздник был организован с особым размахом, так как тогда исполнялось 590 лет селу Спасскому и 60 лет Спасскому району. Готовиться двойному юбилею начали заранее. В районной газете опубликовали перечень соответствующих мероприятий. В частности, был благоустроен Карашев колодец, а рядом с ним появилась скульптура монаха. Началось создание краеведческого музея. В 1990 году День села предполагалось провести летом. Сначала была определена такая дата – воскресенье 24 июня - День советской молодёжи. Однако окончательно день рождения райцентра все же решили отметить 19 августа, совместив его с традиционным престольным праздником Преображения Господня (Яблочным Спасом). Выбрали и новое место проведения торжества – стадион рядом с автостанцией. Сам праздник задумывался как весёлое массовое

В 1987 году 7 октября в Спасском был проведен первый День села, особенностью было и то, что его совместили с ярмаркой, которая была проведена вновь после длительного перерыва. В следующие два года дата проведения Дня села не менялась. Однако в 1989 году праздник был организован с особым размахом, так как тогда исполнялось 590 лет селу Спасскому и 60 лет Спасскому району. Готовиться двойному юбилею начали заранее. В районной газете опубликовали перечень соответствующих мероприятий. В частности, был благоустроен Карашев колодец, а рядом с ним появилась скульптура монаха. Началось создание краеведческого музея. В 1990 году День села предполагалось провести летом. Сначала была определена такая дата – воскресенье 24 июня - День советской молодёжи. Однако окончательно день рождения райцентра все же решили отметить 19 августа, совместив его с традиционным престольным праздником Преображения Господня (Яблочным Спасом). Выбрали и новое место проведения торжества – стадион рядом с автостанцией. Сам праздник задумывался как весёлое массовое  гулянье. Впоследствии, после восстановления в Спасском православного прихода накануне стал проводиться крестный ход, а утром в День села - Божественная литургия в храме. Так День села объединил в себе традиции светского и церковного торжества. Из года в год в общую канву праздника добавляются новые интересные моменты, благодаря которым этот день становится ярким и запоминающимся событием.

гулянье. Впоследствии, после восстановления в Спасском православного прихода накануне стал проводиться крестный ход, а утром в День села - Божественная литургия в храме. Так День села объединил в себе традиции светского и церковного торжества. Из года в год в общую канву праздника добавляются новые интересные моменты, благодаря которым этот день становится ярким и запоминающимся событием.

Интернет-опрос

Интернет-опрос