Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Сергачская средняя общеобразовательная школа №1»

Проект

«Развитие альтернативных источников энергии в районах и областях»

Подготовили:

Обучающиеся 10 класса

Волкова Полина

Малафеева Юля

Проверила :

учитель физики Кашлей Н.И.

Г. Сергач

2019 год

Цель и задачи проекта :

-Рассмотреть возможные варианты альтернативных источников энергии.

-Оценить использование альтернативных источников в различных регионах и областях,

-Выяснить причину перехода на альтернативные источники энергии .

Исследование и анализ :

Мой проект предназначен для того чтобы жители, организации, правительство поняли, что переход на альтернативные источники энергии необходим . Проект социально значим для каждого , так как затрагивает Всемирную проблему загрязнения окружающей среды .

Для начала определим, что же можно отнести к альтернативным источникам энергии и опишем каждый из них.

Анализируя различные источники, самым распространённым можно считать энергию солнца .

Энергия солнца - Солнечная энергетика основана на преобразовании энергии солнца, в результате которого получается электрическая и тепловая энергии. Получение электрической энергии основано на физических процессах, происходящих в полупроводниках под воздействием солнечных лучей, получение тепловой – на свойствах жидкостей и газов. Для генерации электрической энергии комплектуются солнечные электростанции, основой которой служат солнечные батареи (панели), изготавливаемые на основе кристаллов кремния. Основой тепловых установок — служат солнечные коллекторы, в которых энергия солнца преобразуется в тепловую энергию теплоносителя. Мощность подобных установок зависит от количества и мощности отдельных устройств, входящих в состав тепловых и солнечных станций.

«Из всех доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная энергия и солнечные батареи наносят минимальный ущерб окружающей среде. Электричество, произведенное при помощи солнечных батарей, не оказывает вредного воздействия на  воздушные массы. И никак не загрязняет ни поверхностные, ни подземные воды, не истощает природные ресурсы и не несет опасности, как для животного мира, так и здоровья человека.

воздушные массы. И никак не загрязняет ни поверхностные, ни подземные воды, не истощает природные ресурсы и не несет опасности, как для животного мира, так и здоровья человека.

Единственный реально опасный эффект данного типа энергии связан с получением некоторого количества токсических веществ и химикатов, например, кадмия и мышьяка, которые используются при производстве солнечных батарей. Но, по большому счету, и эти негативные эффекты минимальны по своему объёму, если есть продуманная политика в плане их повторного использования и надлежащей утилизации.

Следующим источником является энергия ветра .

Энергия ветра- Ветровая энергетика основана на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в электрическую энергию, используемую потребителями. Основой ветровых установок служит ветровой генератор. Ветровые генераторы различаются по техническим параметрам, габаритным размерам и конструкции: с горизонтальной и вертикальной осью вращения, различным типом и количеством лопастей, а также по месту их расположения (наземное, морское и т.д.).

Принцип работы:

Вне зависимости от типа электростанции, ее принцип работы заключается в одном: поток ветра определенной силы раскручивает лопасти ветрогенератора. Буквально происходит следующее - подвижная часть вращается, передавая это же вращение непосредственно на генератор. Благодаря этому в системе и образуется электропоток.

Далее он заряжает установленные аккумуляторы, которые подключены к инверторам. Они, в свою очередь преобразовывают полученный ток в обычное напряжение, которое необходимо для питания приборов, оборудования и техники. Для получения большего объема мощности отдельные ветрогенераторы соединяют в сеть, образуя при этом ветровую электростанцию.

Если же разделить ВЭС на два основных типа, то они бывают роторными и крыльчатыми. Первые оснащены вертикальной осью вращения, за счет чего более удобные в работе, малошумные и не привязаны к направлению ветра. Но, в свою очередь, роторные станции считаются менее эффективными и производительными и чаще всего устанавливаются на мелких, частных предприятиях

Устройство и виды ВЭС:

ВЭС вырабатывает электроток благодаря энергии ветра. Промышленные и крупные ветровые станции состоят из нескольких больших ветряков, которые соединены в одну сеть. Их мощности хватает для обеспечения электричеством сел, поселков и городов. Мелкие станции вырабатывают меньше мощности, но даже ее может хватить на удовлетворение энергопотребности небольшого массива.

По функциональности ветровые электростанции можно разделить на:

-стационарные;

-мобильные.

В зависимости от расположения ВЭС бывают:

-наземные;

-прибрежные;

-плавающие;

-офшорные.

Также станции можно разделить по типу конструкции:

-роторные;

-крыльчатые.

Преимущества и недостатки :

Самым основным достоинством ветровой станции является независимость от ископаемого топлива. Для работы и генерации электричества ВЭС использую полностью бесплатный источник - ветер. К тому же, ветропарк не наносит природе никакого урона, как, например, гидроэлектростанции. То есть, можно сказать, что ВЭС - экологически чистая и безвредная методика получения энергии.

Однако можно выделить и некоторые недостатки, среди которых основным можно выделить высокую стоимость оборудования. В результате это влияет и на цену конечного продукта - ветровой энергии. Говоря о финансовой стороне стоит упомянуть долгую и практически отсутствующую окупаемость оборудования. Кроме того для сбережения энергии также требуется большое количество аккумуляторов, поскольку ветер не всегда есть, что провоцирует перебои в генерации. Среди минусов можно также назвать высокий шум от работы ветряков и низкий уровень КПД, который практически невозможно увеличить.

Однако к альтернативным источникам также можно отнести биотопливо, тепло земли и силу воды

Сила воды или Гидроэнергетика основана на преобразовании кинетической энергии водных масс в электрическую энергию, которая также используемую человеком в своих целях. К объектам данного вида относятся гидроэлектростанции различной мощности, устанавливаемых на реках и иных водных объектах. В таких установках, под воздействием естественного течения воды, или путем создания плотины, вода воздействует на лопасти турбины вырабатывающей электрический ток. Гидротурбина, является основой гидроэлектростанций. Еще один способ получения электрической энергии путем преобразования энергии воды – это использование энергии приливов, посредством строительства приливных станций. Работа таких установок основана на использовании кинетической энергии морской воды в период приливов и отливов, происходящих в морях и океанах под воздействием объектов солнечной системы.

Тепло земли или Геотермальная энергетика

основана на преобразовании тепла, излучаемого поверхностью земли, как в местах выброса геотермальных вод (сейсмически опасные территории), так и в иных регионах нашей планеты. Для использования геотермальных вод используются специальные установки, посредством которых внутреннее тепло земли преобразуется в тепловую и электрическую энергии. Использования теплового насоса позволяет получать тепло из поверхности земли, вне зависимости от места его расположения. Его работа основана на свойствах жидкостей и газов, а также законах термодинамики. Тепловые насосы различаются по мощности и своей конструкции, зависящей от первичного источника энергии, определяющей их тип, это системы: «грунт-вода» и «вода-вода», «воздух-вода» и «грунт-воздух», «вода-воздух» и «воздух-воздух», «фреон-вода» и «фреон-воздух».

Биотопливо

Виды биотоплива различаются по способам его получения, его агрегатному состоянию (жидкое, твердое, газообразное) и видам использования. Объединяющим все виды биотоплива показателем, служит то, что основой для их производства служат органические продукты, посредством переработки которых получается электрическая и тепловая энергии. Твердые виды биотоплива — это дрова, топливные брикеты или пеллеты, газообразные – это биогаз и биоводород, а жидкие – биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый эфир и биодизель.

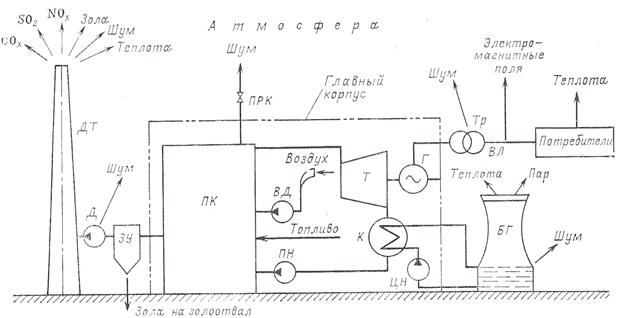

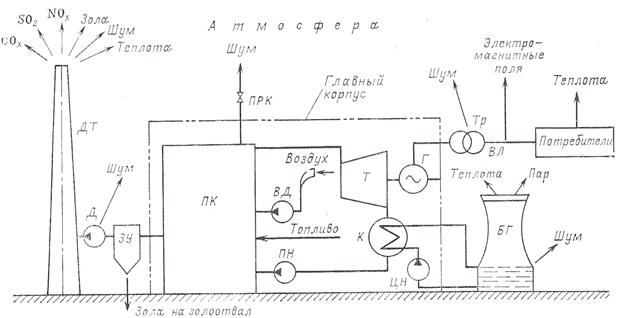

Почему же люди должны задуматься о переходе на альтернативные источники энергии? Основной причиной является глобальная проблема загрязнения окружающей среды. Каждый отдельный тип электростанции оказывает различное воздействие. По большей части, негативная энергетика вырабатывается от работы тепловых электрических станций. В ходе их функционирования атмосфера загрязняется небольшими элементами золы, поскольку преимущественная часть ТЭС применяет в качестве топлива измельченный уголь. Основными факторами воздействия ТЭС на гидросферу являются выбросы теплоты, следствием которых могут быть: постоянное локальное повышение температуры в водоеме; временное повышение температуры; изменение условий ледостава, зимнего гидрологического режима; изменение условий паводков; изменение распределения осадков, испарений, туманов .

На ТЭС с охлаждающей водой сбрасывается от 4 до 7 кДж теплоты на каждый 1 кВт·ч выработанной электроэнергии. По санитарным нормам тепловые сбросы не должны повышать собственную температуру водоема более чем на 5° в зимнее время и 3° в летнее.

Источниками загрязнения атмосферы являются производственные стоки и выбросы продуктов сгорания. В целях борьбы с выбросами вредных частиц организовано массовое производство фильтров с КПД 95-99%. Однако это не помогает в полной мере решить проблему, поскольку на многих тепловых станциях, функционирующих на угле, фильтры пребывают в плохом состоянии, в результате чего их КПД сокращается до 80%

Загрязняющие примеси выбросов электростанций воздействуют на биосферу района расположения предприятия, подвергаются различным превращениям и взаимодействиям, а также осаждаются, вымываются атмосферными осадками, поступают в почву и водоемы. Кроме основных компонентов, образующихся в результате сжигания органического топлива (углекислого газа и воды), выбросы ТЭС содержат пылевые частицы различного состава, оксиды серы, оксиды азота, фтористые соединения, оксиды металлов, газообразные продукты неполного сгорания топлива. Их поступление в воздушную среду наносит большой ущерб, как всем основным компонентам биосферы, так и предприятиям, объектам городского хозяйства, транспорту и населению городов. Наличие пылевых частиц, оксидов серы обусловлено содержанием в топливе минеральных примесей, а наличие оксидов азота – частичным окислением азота воздуха в высокотемпературном пламени.

Схема взаимодействия ТЭС с атмосферой

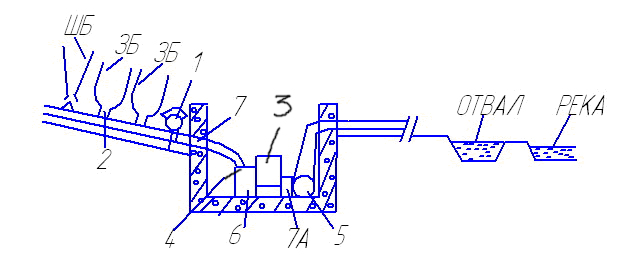

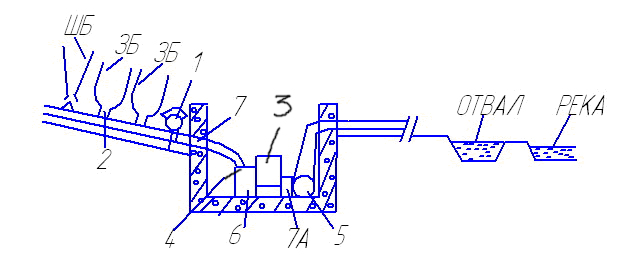

При сгорании пылевидного топлива происходит выделение зол шлаковых остатков, наиболее крупная часть которых - шлак, оседает в топке котла и удаляется через шлаковые бункеры, а наиболее мелкие частицы золы выносятся дымовыми газами и в основном улавливаются золоуловителями и скапливаются в золовых бункерах. По способу шлакоудаления топки котлов бывают с твердым или гранулированным, с жидким или расплавленным шлакоудалением. Зола и шлак транспортируются обычно на золоотвал гидравлическим способом с использованием багерных насосов и эрлифтов - пневмогидравлический способ или сухогрузным транспортом.

Удаление шлака и золы багерными насосами (БН):

1 - шандора, 2 - канал, 3 - шлакодробилка, 4 - решетка, 5 - БН, 6 - емкость, 7,7А - металлоуловитель, ШБ - шлаковый бункер

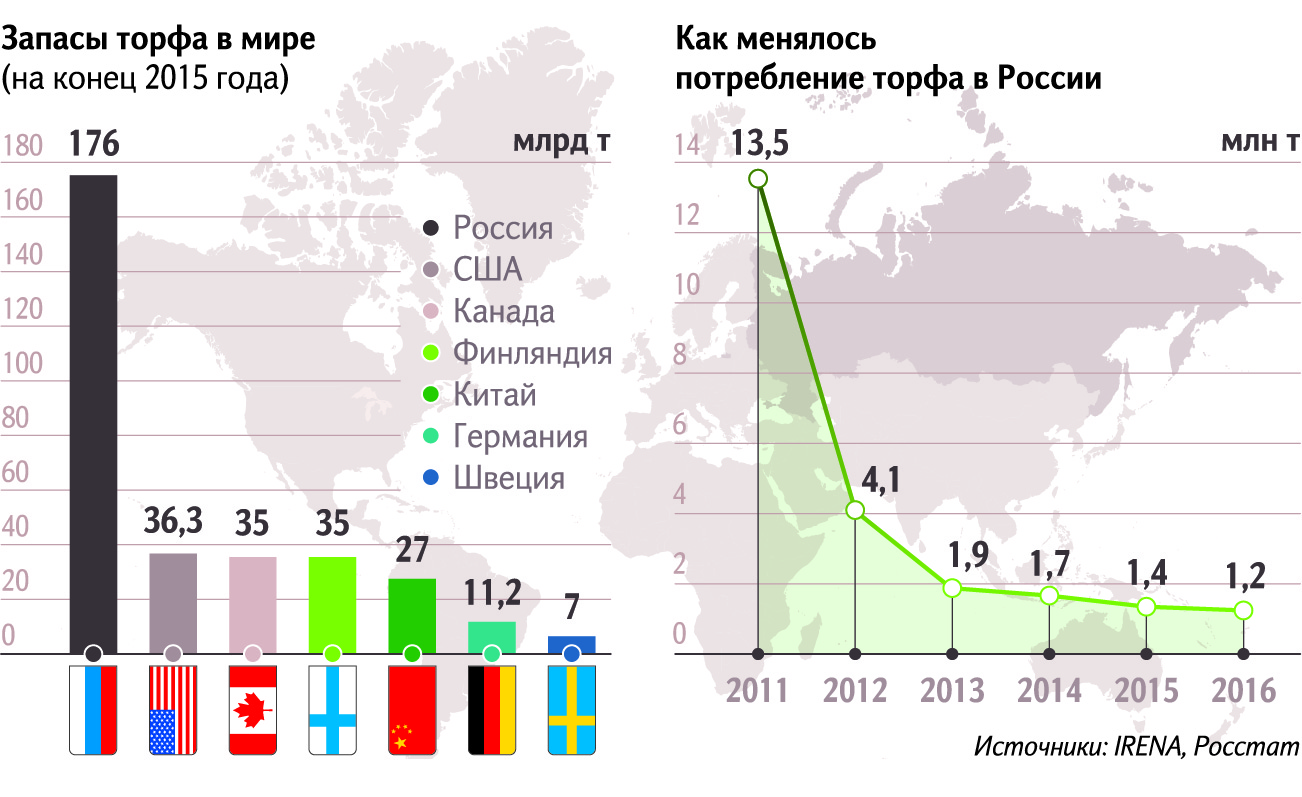

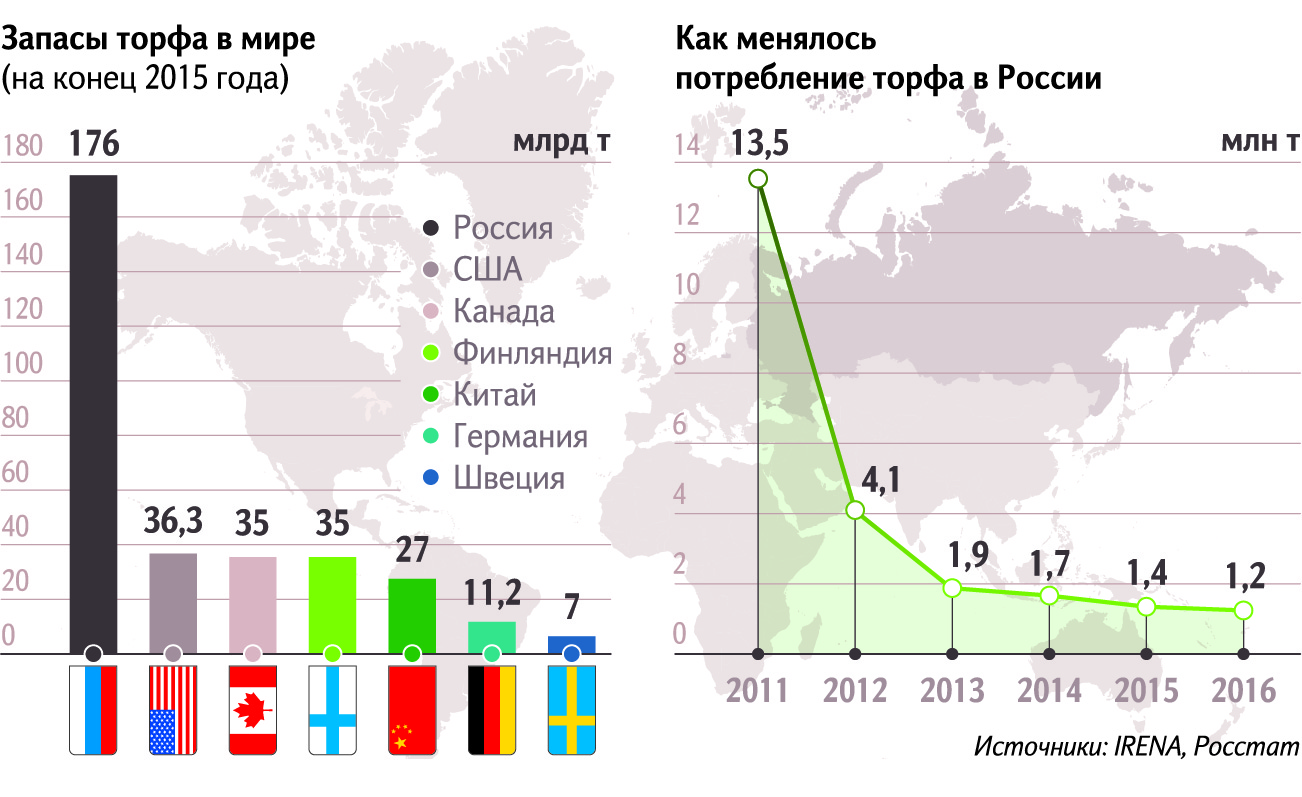

В России, в отличие от стран Запада, практически не развивалось использование возобновляемых источников энергии. Однако в последнее время дело сдвинулось с мертвой точки. В Нижегородской области реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов по использованию в качестве источников тепло- и электроэнергии торфа, древесных отходов и течения малых рек.

Альтернативное будущее:

В России освоение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) только началось. «Доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе России (тепло, электроэнергия) составляет менее 1 %, а в производстве электроэнергии — 0,5 %. В западных странах этот показатель равен 7 %, и его к 2020 году планируют довести до 20 %», — рассказывает проректор по научной работе Нижегородского государственного технического университета профессор Алексей Лоскутов. «Исторически сложилось, что в России всегда было много газа, нефти и они были дешевыми, — говорит Евгений Зенютич, генеральный директор Нижегородского инвестиционного центра энергоэффективности, — поэтому тратить деньги на разработку альтернативных источников энергии не имело смысла. Но сейчас появилась проблема дефицита энергоресурсов (в Нижегородской области он превышает 50 %). К тому же тепло- и электроэнергия крупных ТЭЦ по стоимости стала сопоставимой с получаемой из альтернативных источников. Поэтому интерес инвесторов к (ВИЭ) начал расти. Особенно, по словам господина Зенютича, это актуально для городов и поселков области: существующие мощности и возможности линий передач здесь ограничены — большая энергетика сегодня не в состоянии обеспечить энергией и теплом маленькие поселения. В отдаленных районах нецелесообразно строить крупные электростанции — наиболее оправданно возводить там небольшие станции, работающие на ВИЭ.

Нижегородское правительство заключило соглашение с Министерством энергетики России о сотрудничестве в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии. И Минэнергии России утвердило Нижегородскую область в качестве пилотного региона по развитию возобновляемых источников энергии. Поэтому нижегородским энергетикам льготы будет получить проще.

Долой технические барьеры

Эксперты указывают, что на пути освоения альтернативных источников энергии имеются не только экономические, но и научно-технические сложности. Большинство разработок ВИЭ велось на Западе, и лишь последние несколько лет их финансирование в России началось через Федеральное агентство по науке и инновации. Деньги выделяют для организаций, готовых разрабатывать технологии и оборудование для использования ВИЭ. Одной из таких организаций оказался Нижегородский политехнический университет.

Группа профессора Лоскутова, разработала специальный прибор, который может соединить несколько видов энергии в одной сети. Внешне устройство напоминает большой платяной шкаф. Пока его мощность невелика — 10 КВт. Первый экземпляр устройства, включая опытно-конструкторские работы, обошелся разработчикам в 1 млн рублей. Однако, по словам Алексея Лоскутова, в университете планируют спроектировать типовой ряд устройств большей мощности для серийного производства на заводах радиотехпрома себестоимостью не более 100 тыс. рублей.

Кроме того, правительство Нижегородской области планирует в 2009 году направить более 8 млн рублей на проведение геологоразведочных работ на торфяных месторождениях в рамках областной целевой программы «Развитие торфяной отрасли в Нижегородской области ». Стратегическим инвестором проекта должна стать ТГК-6, и ранее информагентства сообщали, что эта компания уже прорабатывает вопросы строительства торфяных ТЭЦ в Борском и Ветлужском районах мощностью 400 – 500 МВт с ожидаемой добычей топлива — 500 тыс. тонн в год.

Энергия щепок

«Всего до 2020 года в Нижегородской области планируется построить 6 бионергетических комплексов, преимущественно в северных районах», − отметил гендиректор компании.

Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил придание статуса приоритетного проекту ООО «Приволжская биотопливная компания» строительства завода по производству пеллет в Ковернинском районе и оказание нефинансовых мер господдержки инвестиционной деятельности.

Ковернинский биотопливный завод выпускает три вида продукции: топливную щепу (измельченная древесина), гранулированное биотопливо — пелеты (прессованная высушенная до влажности 10 % древесина, сформированная в виде цилиндров длиной несколько миллиметров) и погонажные изделия (шпунтовка, обналичка и т. д.). Щепу и пелеты, по словам Вячеслава Балякова, можно использовать в качестве резервного топлива для котельных. Планируемая стоимость энергии, получаемой из пелет (2 тыс. рублей за 1 Гкал.), сравнима со стоимостью энергии на угольных котельных (2 – 2,5 тыс. рублей) и в полтора раза дешевле, чем в котельных, работающих на мазуте (3 тыс. рублей за 1 Гкал), а топливная щепа, без учета транспортных расходов, позволяет получать энергию почти в два раза более дешевую, чем угольная, и в три, чем мазутная, — 1 – 2 рубля за 1 Гкал. Но легкую щепу невыгодно перевозить на расстояние далее 50 км. Поэтому щепа будет отправляться в котельные северных районов области. Пелеты помимо Нижегородской области будут экспортироваться и в Швецию, Данию, Германию. Эксперты уверяют, что стоимость угля и мазута в России в ближайшее время подорожает на 40 %, а цены на биотопливо будут расти исключительно в рамках инфляции и через три-четыре года оно станет самым дешевым топливом в Нижегородской области.

Возобновляемые источники останутся экзотикой

Эксперты сходятся во мнении, что самое перспективное направление для Нижегородской области — получение энергии из биотоплива. На втором месте располагается энергия торфа, далее — малые ГЭС. «Что касается ветроэнергетики, мы ее не сбрасываем со счетов, но сегодня в связи с отсутствием дешевого российского оборудования ее развивать очень дорого. Срок окупаемости иностранного оборудования — более 12 лет. Сейчас самое время заняться разработкой российского оборудования для ветроэнергетики», — говорит Евгений Зенютич.

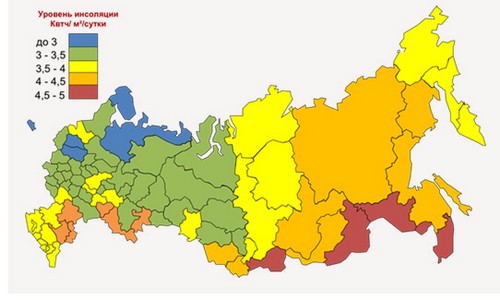

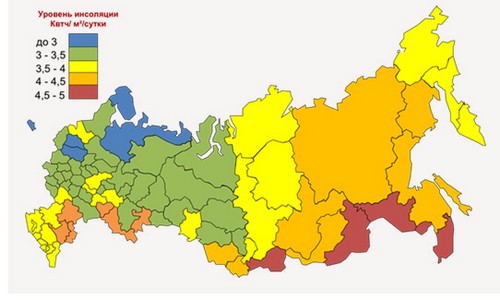

«Развитие солнечной энергетики более перспективно, — считает Алексей Лоскутов, — несмотря на то, что в Нижегородской области не очень много солнечных дней. Летними днями крыши домов очень сильно нагреваются: если в здании установить солнечные батареи и прибор, преобразующий энергию, днем можно пользоваться энергией солнца, экономя на обычной электрической».

В качестве примера профессор приводит здание Европейского союза в Брюсселе, которое оборудовано солнечными батареями и за счет этого энергопотребление здания на 80 % покрывается энергией солнца. «Конечно, это очень дорого и такое архитектурное сооружение могла себе позволить только очень богатая страна, но стоимость солнечных батарей и других устройств для получения альтернативной энергии будет падать. Давайте вспомним, сколько стоил один мегабайт памяти в начале 1970‑х годов. Тогда цена была сопоставима с ценой хорошего дома, а сегодня — со стоимостью хорошего пирожка. Подешевеют и солнечные батареи». Несмотря на такие оптимистичные прогнозы, эксперты говорят, что полностью 50 %-ный дефицит энергии в Нижегородской области не покроют даже все альтернативные источники энергии вместе взятые — их хватит лишь на 15 %. Но если даже ВИЭ не решат проблемы энергетики области, они ее заметно сгладят, заключают специалисты.

Альтернативных источников энергии в домашних условиях.

Идей, кажущихся фантастическими для русской глубинки , в голове у инженера Тимофеева Петра из Большесолдатского района множество. «Например, тепло можно получать из недр Земли, – делится он. – Тепловой насос – это что-то вроде кондиционера наоборот. Всем известно, что зимой промерзает только верхний слой почвы. На глубине 1–2 метров температура уже плюс 6–8 градусов. Тепло выкачивается из земли и преобразуется в более высокие температуры. Насосам требуется электроэнергия, но, затратив один киловатт электроэнергии на работу компрессора и насосов, получаем около трех киловатт теплоэнергии». А если в доме есть газ, то газовый котел можно заменить на двигатель внутреннего сгорания и подключить его к электрогенератору. «Получаем независимость от электросетей, а тепловые потери можно направить на обогрев здания, – рассуждает Тимофеев. – Если бы в России существовал механизм, позволяющий сбрасывать излишки электроэнергии в сеть, при таком способе можно было бы еще и зарабатывать».

Даже самую банальную для деревенского дома вещь – дровяную печь – он подверг инженерному усовершенствованию. В вихревой камере газ, сажа и смолы, которые выделяются при горении дерева, встречаются с кислородом и выгорают полностью. Такая печь дает втрое больше тепла, дымоход не забивается копотью и сажей, а вредные выбросы в атмосферу минимальны.

«Солнечная батарея» из стеклопакета

Такая «ловушка» для солнца обогреет весь дом. Курская область не славится сильными ветрами, летом вертоэлектростанция часто простаивала без работы. Петр Тимофеев задумался, какую еще из стихий взять в помощники? «Друг из Харькова подкинул идею соорудить солнечные коллекторы, – рассказывает изобретатель. – Привез литературу, и я загорелся новой темой».

Первая «солнечная батарея» была предельно простой: два стекла, наподобие современного пластикового стеклопакета, между ними пенопласт, играющий роль изолятора и черная пленка. Тимофеев собрал эту конструкцию в феврале. На улице – минус 10, а воздух внутри стеклопакета за 15 минут нагрелся до плюс 80.

Через несколько месяцев крыша дома Тимофеевых превратилась в большую солнечную ловушку. «По сути – это теплица, я не придумал ничего нового, – признается инженер. – Стену и крышу сделал из поликарбоната, он отлично пропускает солнечные лучи. Черное дно коллектора в значительной степени поглощает их, начиная излучать инфракрасные лучи. В нижнем направлении путь им преграждает слой теплоизоляции. Горячим воздухом можно отапливать дом или нагревать воду, а потом использовать ее по своему усмотрению».

Проанализировав полученную информацию я сделала вывод:

Альтернативная энергетика, построенная на использовании возобновляемых источников энергии, может стать той путеводной звездой, которая выведет Россию из продолжительного социально-экономического кризиса на путь устойчивого развития.

Альтернативные источники энергии в России

В нашей стране, как и во многих технически развитых странах мира, использованию альтернативных источников энергии уделяется особое внимание. Это обусловлено большими территориями, на которых и в настоящее время нет централизованных источников энергии, а также общемировой тенденцией, связанной с борьбой за экологию планеты и экономией традиционных видов топлива. Использование нетрадиционных источников энергии в России развито плохо, по сравнению со многими странами находится на низком уровне. Сложившееся положение объясняется обилием и доступностью ископаемых энергоносителей. Однако понимание малой продуктивности данной позиции и взгляд в будущее, обязывает правительство все больше заниматься данной проблемой.

Наметились позитивные тенденции. В Белгородской области успешно работает и планируется к расширению массив солнечных батарей. Планируются работы по внедрению биоэнергетики. В различных регионах запускаются ветряные электростанции. На Камчатке успешно используется энергия геотермальных источников.

Доля нетрадиционных источников энергии в общем энергобалансе страны, оценивается очень приблизительно и составляет около 4%, но имеет теоретически неисчерпаемые возможности развития.

Интересные факты! Калининградская область намерена стать в России лидером добычи чистого электричества.

Направление развития восстанавливаемых энергоресурсов в мире:

Финляндия, Швеция, Канада, Норвегия — массовое использование солнечных электростанций;

Япония — эффективное применение геотермальной энергии;

США — существенные успехи в развитии альтернативных источников энергии во всех направлениях;

Австралия — хороший экономический эффект от развития нетрадиционной энергетики;

Исландия — обогрев геотермальной энергии Рейкьявика;

Дания — мировой лидер ветровой энергетики;

Китай — удачный опыт по внедрению и расширению сети ветровой энергетики, массовое использование энергии воды и солнца;

Португалия — эффективное применение солнечных электростанции.

В гонку технологий включились многие развитые страны, добиваясь на собственной территории весомых успехов. Правда, общемировое производство альтернативной энергии давно топчется вокруг 5% и конечно выглядит удручающе.

Виды возобновляемой энергии в России

Солнечная энергия

Используется и в промышленных масштабах, и у местного населения как резервный или основной источник тепла и электричества. Мощность всех солнечных установок – 400 МВт, из них самые крупные в Самарской, Астраханской, Оренбургской областях и Крыму. Самая мощная СЭС – «Владиславовка» (Крым). Ещё разрабатываются проекты для Сибири и Дальнего Востока.

Ветровая энергетика

Ветровая возобновляемая энергия в России представлена чуть хуже, чем солнечная, хотя и здесь есть промышленные установки. Общая мощность ветровых генераторов в нашей стране – 183,9 МВт (0,08 % от всей энергосистемы). Больше всего установок – в Крыму, а мощнейшая находится в Адыгее – «Адыгейская ВЭС».

Гидроэнергетика

Это самый популярный вариант альтернативного источника энергии в России. Около 200 речных ГЭС вырабатывают до 20% от всей энергии в стране. В заливе Кислая губа в Мурманской области с 1968 года есть приливная электростанция – «Кислогубская ПЭС». Самая крупная ГЭС стоит на реке Енисей – «Саяно-Шушенская».

Геотермальная энергетика

За счёт обилия вулканов этот вид энергетики распространён на Камчатке. Там 40% потребляемой энергии генерируется на геотермальных источниках. По данным учёных, потенциал Камчатки оценивается в 5000 МВт, а вырабатывается только 80 МВт энергии в год. Ещё геотермальные станции есть на Курилах, Ставропольском и Краснодарском крае.

Биотопливо

Наша страна входит в тройку экспортёров пеллет на европейском рынке. В России есть заводы, создающие из остатков древесины пеллеты и брикеты, которыми топят котлы и печки.

Сельскохозяйственные отходы преобразуют в жидкое топливо и биогаз для дизельных двигателей. А вот свалочный газ не используется вообще, его просто выбрасывают в атмосферу, нанося ущерб окружающей среде.

Вывод:

Рассмотрели возможные варианты альтернативных источников энергии, оценили их использование. Также выяснили причины перехода на альтернативные источники энергии.

Источники:

https://www.tesgroup.ru/about/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

книга "Альтернативные источники энергии и энергосбережение"

10

воздушные массы. И никак не загрязняет ни поверхностные, ни подземные воды, не истощает природные ресурсы и не несет опасности, как для животного мира, так и здоровья человека.

воздушные массы. И никак не загрязняет ни поверхностные, ни подземные воды, не истощает природные ресурсы и не несет опасности, как для животного мира, так и здоровья человека.