Роль эпиграфов в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»

Исполнитель: Коротких Екатерина,

ученица 8 «В» класса

Цель проекта :

продемонстрировать многофункциональную роль эпиграфа в литературном произведении

Задачи :

- познакомиться с понятием «эпиграф»;

- выявить характер эпиграфов, исследовать их источники;

- изучить функциональную особенность эпиграфов.

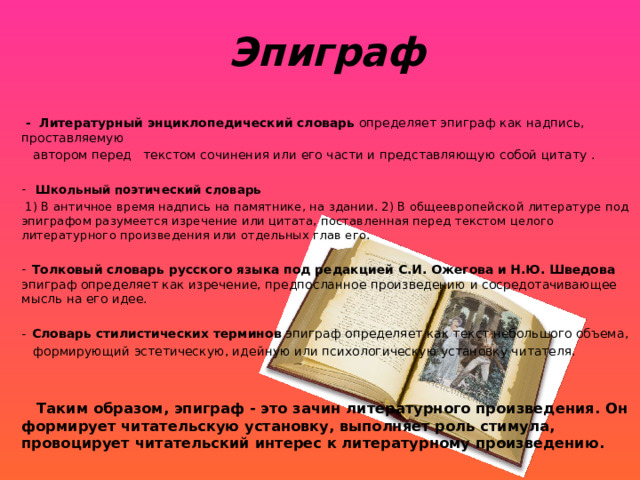

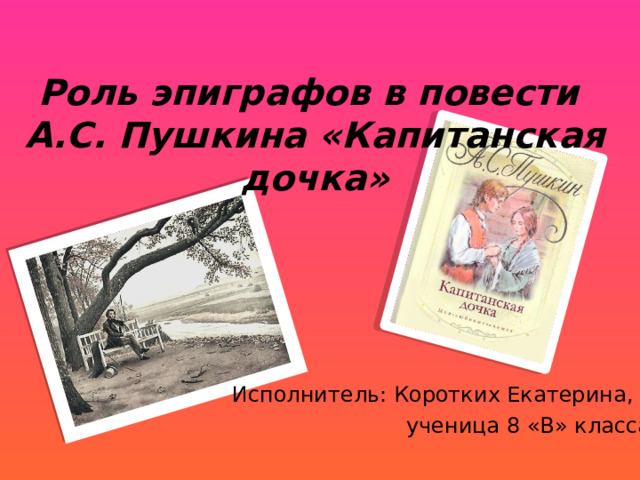

Эпиграф

- Литературный энциклопедический словарь определяет эпиграф как надпись, проставляемую

автором перед текстом сочинения или его части и представляющую собой цитату .

- Школьный поэтический словарь

1) В античное время надпись на памятнике, на здании. 2) В общеевропейской литературе под эпиграфом разумеется изречение или цитата, поставленная перед текстом целого литературного произведения или отдельных глав его.

- Толковый словарь русского языка под редакцией C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова эпиграф определяет как изречение, предпосланное произведению и сосредотачивающее мысль на его идее.

- Словарь стилистических терминов эпиграф определяет как текст небольшого объема,

формирующий эстетическую, идейную или психологическую установку читателя.

Таким образом, эпиграф - это зачин литературного произведения. Он формирует читательскую установку, выполняет роль стимула, провоцирует читательский интерес к литературному произведению.

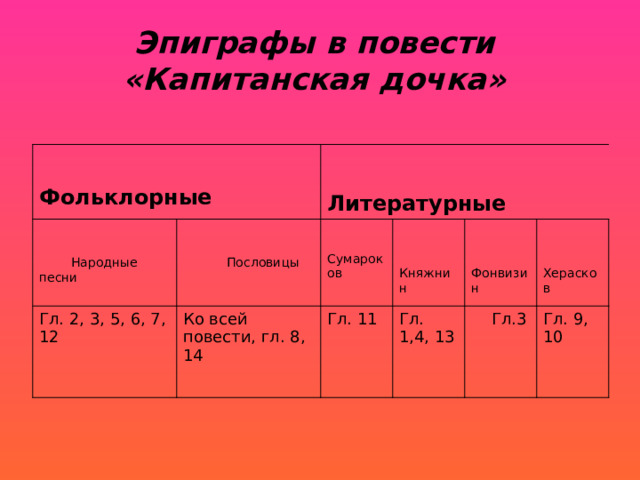

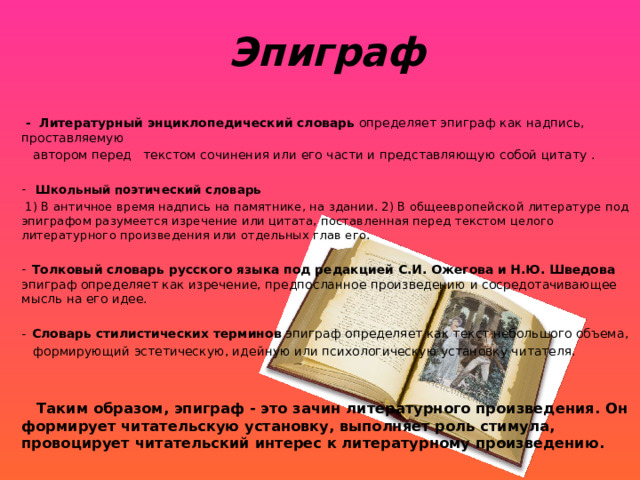

Эпиграфы в повести «Капитанская дочка»

Фольклорные

Гл. 2, 3, 5, 6, 7, 12

Литературные

Народные песни

Ко всей повести, гл. 8, 14

Пословицы

Гл. 11

Сумароков

Гл. 1,4, 13

Княжнин

Гл.3

Фонвизин

Гл. 9, 10

Херасков

Литературные эпиграфы в повести, их особенности и роль в тексте

Авторами литературных эпиграфов являются известные писатели XVIII века.

Яков Борисович Княжнин (1740 -1791) –

поэт, драматург, автор трагедий,

сатирических комедий

и комических опер, переводчик.

Главы: 1, 4, 13.

Гл. I «Сержант гвардии»

-Был бы гвардии он завтра ж капитан.

-Того не надобно: пусть в армии послужит.

-Изрядно сказано! Пускай его потужит...

Да кто его отец?

Эпиграф взят из комедии "Хвастун" Якова Борисовича Княжнина.

Рассказывая о начале жизненного пути Петруши, обычного дворянского

недоросля, Пушкин эпиграфом подчеркивает влияние отца на

формирование характера. Эпиграф намечает судьбу главного героя.

Кроме того, в нем воплощается мнение, что воинская служба почетна, говоря

современным языком, престижна.

Гл. IV «Поединок»

- Ин изволь, и стань же в позитуру.

Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Эпиграфом стали строчки из комедии Я.Б. Княжнина "Чудаки" (1790).

Эпиграф из Княжнина с легким оттенком юмора сводит на нет всю

драматичность предстоящей дуэли между Гриневым и Швабриным.

Пушкин будто подсмеивается над юношеской несдержанностью своего героя.

В эпиграфе употребляются профессиональные термины дуэлянтов «позитура», «фигура».

Гл. XIII «Арест»

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему

Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.

- Извольте, я готов; но я в такой надежде,

Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Литературоведы предполагают, что и это авторские слова, стилизованные под Княжнина. Эпиграф связан с главным событием – арестом. Гринева арестовывают, но он уверен в справедливости суда, в своей невиновности: «Совесть моя была чиста; я суда не боялся…»

Эпиграф не только создает определенный эмоциональный настрой (оптимистический), но и выполняет художественную функцию предуведомления читателей о том, что финал трагических событий, развернувшихся на его глазах, для героев повести Петра Гринева и Маши Мироновой должен быть положительным.

Фонвизин Денис Иванович (1744- 1792)

драматург, автор комедий.

Произведения Фонвизина проникнуты

просветительскими идеями.

Герои комедий стали нарицательными

персонажами.

Глава 3.

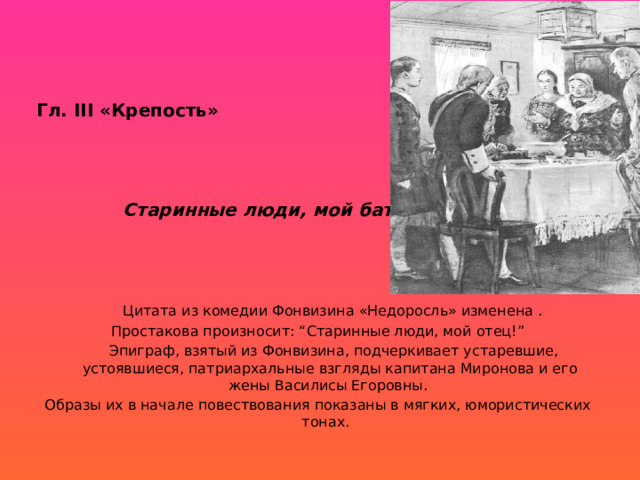

Гл. III «Крепость»

Старинные люди, мой батюшка.

Цитата из комедии Фонвизина «Недоросль» изменена .

Простакова произносит: “Старинные люди, мой отец!”

Эпиграф, взятый из Фонвизина, подчеркивает устаревшие, устоявшиеся, патриархальные взгляды капитана Миронова и его жены Василисы Егоровны.

Образы их в начале повествования показаны в мягких, юмористических тонах.

Херасков Михаил Матвеевич (1733-1807) - поэт, драматург и романист, многие годы директор Московского университета, видный деятель русского масонства.

Главы: 9, 10.

Гл. IX «Разлука»

Сладко было спознаваться

Мне, прекрасная, с тобой;

Грустно, грустно расставаться

Грустно, будто бы с душой.

Стихотворение Хераскова, строки из которого Пушкин взял в качестве эпиграфа к этой главе, представляют собой стилизацию народной песни.

Строки наполнены нежностью, лиризмом. В них будто отражается характер Марьи Ивановны, кроткой, мягкой, женственной. Глава носит название «Разлука», и в эпиграфе отражено печальное настроение: трижды повторяется слово «грустно», передающее состояние влюбленных. Таким образом, элегический настрой, заданный эпиграфом, и эмоциональный настрой главы совпадают.

Гл. X «Осада города»

Заняв луга и горы,

С вершины, как орел, бросал на град он взоры.

За станом повелел соорудить раскат,

И в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Эпиграф к X главе "Осада города" тоже взят из Хераскова, из его эпической поэмы "Россияда"(песнь XI), повествующей о взятии Казани войсками Ивана Грозного.

Эпиграф выдержан в высоком стиле, заставляет сравнивать Пугачева с орлом. Орел в фольклорной мифологии – символ свободы, гордого и независимого духа, силы и мощи. Херасков употребляет слова высокого стиля «взоры», «град», «стан», «перуны», « в нощи», которые, относясь к произведению Пушкина, подчеркивают величие, значимость фигуры Пугачева. Эпиграф перекликается со сказкой про орла и ворона, рассказанной Пугачевым Гриневу.

Сумароков Александр Петрович (1717 – 1777) –

поэт, драматург, теоретик и практик

классицизма, создавший

образцы всех литературных

жанров этого направления

в искусстве.

Главы: 11.

Гл.XI «Мятежная слобода»

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.

«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» - Спросил он ласково.

Полагают, что этот эпиграф сочинен Пушкиным и приписан Сумарокову.

Художественная функция этого эпиграфа заключается в том, что он выражает несколько ироничную авторскую оценку героя. Пушкин сравнивает Пугачева со львом, который обычно свиреп, жесток, но сейчас ласков, то есть видит в нем сильную, могучую личность, которой свойственна и доброта, и ласковость, и жестокость.

Интересно обыгрывается здесь слово "вертеп": — в первом значении это пещера, логово льва, а во втором — что-то ненастоящее, театральное, как импровизированный дворец Пугачева с бревенчатыми стенами, оклеенными золотою бумагою, с крестьянским инвентарем.

Вывод

Литературные эпиграфы воссоздают литературную атмосферу XVIII века.

Пушкину важно было, чтобы имена Сумарокова, Княжнина, Хераскова значились над главами, определенным образом ориентируя читателей.

Эти поэты в своих произведениях прославляли высокое

служение Отчизне, верность долгу и дворянской чести.

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.

Александр Пушкин

Фольклорные эпиграфы в повести, их своеобразие и роль в произведении

из 17 эпиграфов 10 заимствованы из фольклора

А) Эпиграфы из народных песен

Б) Эпиграфы-пословицы

Эпиграфы из народных песен

Гл. II «Вожатый»

Сторона ль моя, сторонушка,

Сторона незнакомая!

Что не сам ли я на тебя зашел,

Что не добрый ли да меня конь завез:

Завезла меня, доброго молодца,

Прытость, бодрость молодецкая,

И хмелинушка кабацкая.

Эпиграф намечает основные положения главы: герой оказывается в чужой стороне, судьба сталкивает не только с непогодой, но и с вожатым, который в дальнейшем окажется Пугачёвым. Бунтовщик спасёт Гринёва и сыграет и благородную, и роковую роль в его судьбе.

Гл. III «Крепость»

Мы в фортеции живем, Хлеб едим и воду пьем; А как лютые враги Придут к нам на пироги, Зададим гостям пирушку: Зарядим картечью пушку.

Эпиграф как бы предвосхищает описание Белогорской крепости — "деревушки,

окруженной бревенчатым забором", простоты нравов в ней и строгого

подчинения присяге.

Старинное слово "фортеция" как нельзя лучше характеризует состояние крепости.

Гл. V «Любовь»

Ах ты, девка, девка красная!

Не ходи, девка, молода замуж;

Ты спроси, девка, отца, матери,

Отца, матери, роду-племени;

Накопи, девка, ума-разума,

Ума-разума, приданова.

К главам, героиней в которых является Марья Ивановна, даны эпиграфы из народных песен, пословиц, любовной лирики поэтов XVIII века. Таким образом, Пушкин показывает свою симпатию к главной героине, подчеркивает, что её характер близок к народному идеалу. Отрывки из народной песни проникнуты настроением грусти, сожаления, разочарования. И это совпадает с тем, что творится в душе главного героя: «Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее… Дух мой упал.»

Гл. VI «Пугачевщина»

Вы, молодые ребята, послушайте,

Что мы, старые старики, будем сказывати.

С этой главы начинается повествование об исторических событиях, потрясших Россию. И эпиграф к этой главе – своеобразное обращение к читателям, призыв к серьезному восприятию того, о чем будет рассказано далее.

Гл. VII «Приступ»

Голова моя головушка, Голова послуживая! Послужила моя головушка Ровно тридцать лет и три года. Ах, не выслужила головушка Ни корысти себе, ни радости, Как ни слова себе доброго И ни рангу себе высокого; Только выслужила головушка Два высокие столбика, Перекладинку кленовую, Еще петельку шелковую.

Этот эпиграф — не просто "путеводная звезда" к VII главе, предвосхищающая события: гордый и мужественный ответ капитана Миронова и Ивана Игнатьича самозванцу и их трагический конец на виселице. У этих строчек есть еще одна роль. Она переплетается с народной "песней про виселицу, распеваемой людьми, обреченными виселице". Благодаря этому мы видим общее в судьбах капитана Миронова и Пугачева: оба они — "невольники чести", которым ни отступить от своей роли, от предназначения судьбы, ни получить благодарности.

Гл. XII «Сирота»

Как у нашей у яблоньки

Ни верхушки нет, ни отросточек;

Как у нашей у княгинюшки

Ни отца нету, ни матери.

Снарядить-то ее некому,

Благословить-то ее некому.

Эпиграф перекликается с названием главы. В поэтических строках эпиграфа автор метафорически воссоздает картину народной жизни. В Марье Ивановне Пушкин выражает женский идеал, главная героиня верная, искренняя, женственная, простая, готовая к самопожертвованию. Автор сравнивает ее с «яблонькой», у которой «ни верхушки нет, ни отросточек». Она круглая сирота, одна - одинешенька. Уменьшительно- ласкательные слова «яблонька», «княгинюшка», «отросточек» создают ощущение нежности, трогательности, беззащитности девушки. Но есть и другой (скрытый) смысл эпиграфа. Маша - невеста Гринева, и брак ее благословляет не кто иной, как Пугачев. Именно он будет посаженным отцом и устроителем счастья Маши. Создается трагическая ситуация, поэтому строки свадебной песни, взятые Пушкиным в качестве эпиграфа, звучат вдвойне печально.

Эпиграфы – пословицы

Гл. VIII «Незваный гость»

Незваный гость хуже татарина.

Пословица передает тревожное настроение Петра Гринева, оказавшегося в рискованной ситуации. Дважды повторяя словосочетание «незваный гость», Пушкин подчеркивает разрушительный характер, драматизм русского бунта.

Словарь Даля

- Помянули волка, а он и тут.

- Гость на двор – беда на двор.

- Званый - гость, а незваный – пес (черт тебя принес).

- Кликали гостей черти с лыками.

Гл. XIV «Суд»

Мирская молва — Морская волна.

Рифмой “молва–волна” автор выразил суть того суда, который вершили над Гринёвым, потому что именно из-за людской молвы Гринёв был отдан под суд. Но пословица также гласит, что эта молва неверна и шатка и проходит, как волна. Так и Маша сумела изменить мнение императрицы.

В словаре Даля мы можем прочитать и другие синонимичные пословицы:

- Молва в окно влезет.

- Молва не по лесу ходит, по людям.

- Молву поветрием носит.

- На молву суда нет.

- От молвы не уйдешь.

Роль эпиграфа ко всей повести

Береги честь смолоду

Пословица, взятая А.С.Пушкиным в качестве эпиграфа ко всей повести, обращает внимание читателя на идейно-нравственное содержание произведения, одна из главных проблем которого - проблема чести, нравственного долга.

Словарь В.И. Даля

Честь - «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть».

- Честь по заслугам.

- Честь по заслугам.

- Честь по заслугам.

- Честь по заслугам.

- Честь ум рождает, бесчестье и последний отнимает.

- Честь ум рождает, бесчестье и последний отнимает.

- Честь ум рождает, бесчестье и последний отнимает.

- Честь ум рождает, бесчестье и последний отнимает.

- Честь головою оберегают.

- Честь головою оберегают.

- Честь головою оберегают.

- Честь головою оберегают.

- Честь тверда, в слове стойка.

- Честь тверда, в слове стойка.

- Честь тверда, в слове стойка.

- Честь тверда, в слове стойка.

- Чести дворянин не кинет, хоть головушка покинет.

- Чести дворянин не кинет, хоть головушка покинет.

- Чести дворянин не кинет, хоть головушка покинет.

- Чести дворянин не кинет, хоть головушка покинет.

- Смерть лучше бесчестья. Бесчестье хуже смерти.

- Смерть лучше бесчестья. Бесчестье хуже смерти.

- Смерть лучше бесчестья. Бесчестье хуже смерти.

- Смерть лучше бесчестья.

- Бесчестье хуже смерти.

Собиратель и толкователь русских пословиц И.М. Снегирев, одно время бывший цензором Пушкина, писал: «… честь, как сродное человеку стремление удерживать за собою нравственное свое достоинство: она может быть внешнею и внутреннею, частною общего. Честь у воинственного народа заключается в славе, у торгового в доверенности, честь мужчины в мужестве, а у женщины в целомудрии ».

Вывод

Эпиграфы, взятые из фольклорных источников, подчеркивают атмосферу народной стихии повести, указывают на близость нравственных и эстетических идеалов А.С. Пушкина к народным представлениям.

Мудрость русского народа, закрепленная в пословице, выступает качестве жизненного ориентира, нравственной основы общества.

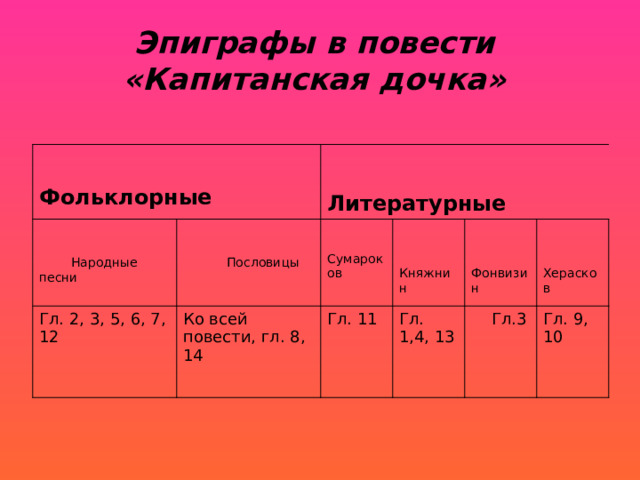

Заключение

В чем своеобразие эпиграфов в повести и какова их роль ?

1. Составляют идейный дуэт с названием главы.

2. Две группы эпиграфов выражают два пласта культуры,

два мировоззрения – дворянское и народное.

3. Задают определенную тональность последующему повествованию,

выступают своеобразной экспозицией.

Художественные функции эпиграфов :

- предуведомление

- философское обобщение

- эмоциональный настрой

- создание художественного образа Мира

Список литературы

- Г.П. Макогоненко «Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы»

- Литературный энциклопедический словарь

- Словарь иностранных слов

- Словарь стилистических терминов

5) http://www.rusedu.ru/