Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с. Карлыханово

муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан

Тема научно-исследовательской работы

«Вклад математиков в победу в Великой Отечественной войне»

Берсенева Анастасия Викторовна, 10 класс

МБОУ СОШ с. Карлыханово

Научный руководитель:

Калмакова Елена Александровна,

учитель математики

МБОУ СОШ с. Карлыханово

с. Карлыханово, 2020

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Основная часть…………………………………………………………………….4

Наука-артиллерии………………………………………………..…………5

Наука-флоту…………………………………………………………….......7

Наука-авиации…………………………………………………………...…7

Статистический контроль в военном производстве……………...…….9

Анкетирование учащихся……………………………………………….10

Заключение……………………….........................................................................13

Литература……………………………………………………………………..14

Приложение 1.……………………………………………………………………15

Приложение 2.……………………………………………………………………16

Введение

Мне очень нравится предмет математика, я понимаю его важность в различных сферах нашей повседневной жизни. В связи с тем, что страна готовится к такой знаменательной дате как 75-летие Победы над фашистской Германией, я стала задумываться: как математика помогла в войне и какой вклад в победу внесли советские ученые-математики? Этот вклад состоит в использовании тех специфических знаний и умений, которыми обладают математики. Война - в первую очередь, соревнование разума, изобретательности и точного расчета. Мы должны знать реальных людей, которые приближали победу и подарили нам будущее.

Цель исследования: изучение материала о роли и вкладе математики в победу русского народа в Великой Отечественной Войне, создание сборника математических задач, составленных на основе событий ВОВ

Задачи исследования:

выяснить, какие задачи приходилось решать математикам в годы Великой Отечественной войны.

раскрыть личный вклад математиков, внесенный в Победу в ВОВ;

изучить материал о роли научных изобретений для совершенствования оружия;

выяснить уровень знаний учащихся о ВОВ;

Гипотеза. Как использовались математические навыки ученых-математиков в годы ВОВ для приближения победы?

Объект исследования: Великая Отечественная война.

Предмет исследования: Математики и математика в Великой Отечественной войне.

Методы исследования: Изучение теоретического материала книг, журналов и сайтов сети Интернет. Анкетирование учащихся. Анализ и систематизация материала.

Ожидаемый результат:

изучены материалы об изобретениях и разработках ученых во время войны;

сформировано знание о видах оружия, использованного в военных действиях, о снарядах, о дальности полета снарядов;

составлен сборник математических задач, которые позволяют познавать историю Великой Отечественной войны средствами математики.

Основная часть

C первых же дней Великой Отечественной Войны огромное число математиков были мобилизованы или ушли на фронт добровольцами. Они храбро воевали и честно исполняли свой гражданский долг. При этом страна потеряла огромное число талантливой молодежи, которая могла бы стать гордостью отечественной науки.

Например, добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях с фашистскими захватчиками в Крыму, на Украине, в Прибалтике и в Восточной Пруссии выдающийся математик и педагог Алексей Андреевич Ляпунов (1911 – 1973). Он храбро воевал и внес много ценного в правила стрельбы. Здесь он использовал свой опыт математика, которому свойственно искать самые лучшие решения. Его предложения увеличили эффективность стрельбы. За работы в области кибернетики, теории множеств и программирования А.А.Ляпунов уже после войны (с 1964 г.) был избран член - корреспондентом АН СССР.[7]

В частях тяжелой артиллерии на Пулковских высотах отстаивал город Ленинград выдающийся специалист в области теории чисел, теории вероятностей и математической статистики, доктор физико – математических наук, а потом академик АН СССР Юрий Владимирович Линник (1915 – 1972).

Мы должны преклоняться перед выдержкой, самоотверженностью и верностью Отчизне, которую проявляли ученые-воины. Однако нельзя забывать и о другом вкладе математиков, физиков, химиков, медиков в победу советского народа над сильным и коварным врагом. Все понимали, что не только храбрость армии, число пушек и искусство маршалов определяют успешный исход военных действий: он в немалой степени зависит от качества вооружения, его совершенства. Нужно было в кратчайшие сроки создать технику, превосходящую вражескую по всем параметрам. И эта ответственная и сложная задача легла на плечи советских ученых и конструкторов, проведя незримую линию фронта через научные лаборатории и конструкторские бюро. Там шло напряженное «сражение мыслей», рождающее и воплощающее в метал научно-технические идеи.

Какие же математические задачи для фронта и тыла пришлось решать ученым военного времени? Из литературных источников, энциклопедий, интернет ресурсов мы узнали о многих фактах величайшего вклада российских ученых в дело Победы. Вот некоторые из них.

Наука – артиллерии

Летом 41-го немцы начали использовать снаряды, каких не было в арсенале советских войск. Они оставляли на танках глубокие пробоины с оплавленными краями. Бронепрожигающие - окрестили их солдаты. Кумулятивные - поняли военные инженеры. Уже весной 42-го на основе трофейного немецкого снаряда был готов наш ответ фашистам. Однако, чтобы сделать оружие лучше, надо было разобраться, как оно работает. Расшифровать действие кумулятивного снаряда взялся математик Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900 - 1980). Металл ведет себя как жидкость - объяснил кумуляцию Лаврентьев. Первое выступление ученого в Академии артиллерийских наук встретили смехом. Но эксперименты доказали его правоту. Теория Лаврентьева позволила увеличить пробивную силу снаряда, уменьшив при этом его размер. Вместо четырех осколочно-фугасных авиабомб знаменитый штурмовик ИЛ-2 мог взять больше 300 т кумулятивных. Эффективность была так велика, что существование таких снарядов Сталин приказал держать в строгом секрете - до особого случая.[3, c. 213]

В результате решения сложной математической задачи член – корреспондент АН СССР Николай Гурьевич Четаев (1902-1959) определил наиболее выгодную крутизну нарезки стволов орудия. Это обеспечивало максимальную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при полете.[3, c. 181]

В результате решения сложной математической задачи член – корреспондент АН СССР Николай Гурьевич Четаев (1902-1959) определил наиболее выгодную крутизну нарезки стволов орудия. Это обеспечивало максимальную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при полете.[3, c. 181]

Выдающийся математик Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987), используя свои работы по теории вероятностей, разработал теорию выгодного рассеивания артиллерийских снарядов. Полученные им результаты помогли повысить меткость стрельбы и тем самым усилить действие артиллерии, которую заслуженно называли «богом войны». Также его труды использовались для определения нахождения самолетов, определения местонахождения подводных лодок и для указания путей, позволяющих избежать встречи с подлодками врага. По его учебникам до сих пор учатся ученики старших классов.[8]

Героический труд рабочих, инженеров и техников советской промышленности позволил уже летом 1941 года начать оснащение Вооруженных Сил новыми, более совершенными видами боевой техники. В большом количестве войска получали новое оружие – самоходные артиллерийские установки, реактивные минометы, вселяющие в противника дикий ужас. Расчеты по монтажу нового оружия выполнил ученый коллектив под руководством Ивана Гвая. С этим связана такая история: когда И. Гвай пришел в Высшую аттестационную комиссию за дипломом, у него спросили: «А где же Ваша диссертация?» В ответ услышали: «Стреляет на фронте!». Реактивная установка стала официально именоваться «БМ-13», а в народе ее нежно называли «Катюшей».[3, c. 193]

Осенью 1941 года Московский авиационный институт эвакуируют в г. Алма-Ату. С «Алма-Атинском институтом» связана история знаменитого автомата – АКМ, автомата Калашникова. В 1942 году молодой боец Михаил Калашников приехал домой, в отпуск по ранению. И вот за три месяца Калашников смог изготовить автомат собственной конструкции. Консультантом в работе по усовершенствованию автомата был профессор А.И. Казаков. Новый, доработанный образец оружия стрелял превосходно. Калашников в сотрудничестве со специалистами МАИ сделал третий, окончательный образец автомата. Пистолетом-пулеметом старшего сержанта Калашникова заинтересовался известный советский ученый в области баллистики и стрелкового вооружения А.А. Благонравов. Он высоко оценил талант и труд изобретателя, оригинальность решения целого ряда технических вопросов и сделал все, чтобы направить конструктора-самоучку на учебу.

В 1942 году М.Т. Калашников направляется служить на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного Артиллерийского управления. На полигоне в 1944 году Калашников разработал опытный образец самозарядного карабина, устройство основных узлов которого послужило базой для создания автомата в 1946 году. Сегодня около 70 миллионов автоматов его конструкции находятся на вооружении в 55 странах мира. [3, c. 202]

Большое значение для решения практических задач, в том числе оборонных, имело развитие номографии – одного из разделов математики, изучающей теорию и способы построения одного из видов чертежей – номограмм, которые экономят время для вычислений, упрощают их. Номограммы специального бюро при научно-исследовательском институте математики МГУ под руководством Нила Александровича Глаголева (1888—1945) применялись при обороне городов, использовались для оптимального размещения зенитных батарей вокруг Москвы, в Военно-Морском Флоте.

Большое значение для решения практических задач, в том числе оборонных, имело развитие номографии – одного из разделов математики, изучающей теорию и способы построения одного из видов чертежей – номограмм, которые экономят время для вычислений, упрощают их. Номограммы специального бюро при научно-исследовательском институте математики МГУ под руководством Нила Александровича Глаголева (1888—1945) применялись при обороне городов, использовались для оптимального размещения зенитных батарей вокруг Москвы, в Военно-Морском Флоте.

Наука – флоту

Задача по борьбе с магнитными минами была поставлена за несколько лет до начала войны в Ленинградском физико-техническом институте. Требовалось «размагнитить» корабли. Это было очень быстро организовано. Труды одного из ведущих ученых математиков Анатолия Петровича Александрова позволили разработать методы размагничивания боевых кораблей. Все боевые корабли подвергались в портах «антимагнитной» обработке. Тем самым были спасены многие тысячи жизней наших военных моряков.[3, c. 232]

Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся математику академику Алексею Николаевичу Крылову (1863-1945), чьи труды по теории непотопляемости и качки корабля были использованы нашими Военно-Морскими силами. А. Н. Крылов создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление может улучшить состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих людей, сберечь большие материальные ценности. [3, c. 180]

Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся математику академику Алексею Николаевичу Крылову (1863-1945), чьи труды по теории непотопляемости и качки корабля были использованы нашими Военно-Морскими силами. А. Н. Крылов создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление может улучшить состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих людей, сберечь большие материальные ценности. [3, c. 180]

В апреле 1942 г коллектив математиков под руководством академика Сергея Натановича Бернштейна (1880-1968) разработал и вычислил таблицы для определения местонахождения судна по радиопеленгам. Таблицы ускоряли штурманские расчеты примерно в 10 раз.

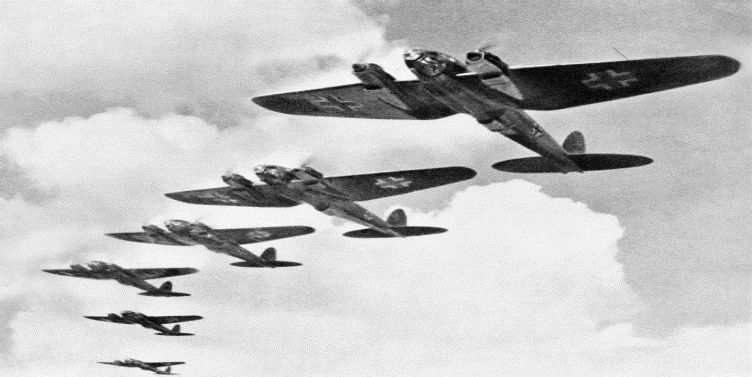

Наука – авиации

В 1943 г были подготовлены штурманские таблицы, которые нашли широкое применение в боевых действиях дальней авиации, значительно повысили точность самолетовождения. Большое значение получили теории двух явлений — штопора и шимми (или флаттера), представлявших в ту пору основную опасность для авиаторов. Как правило, самолет, попавший в состояние штопора или шимми (особые вибрации самолета, приводившие к его разрушению) уже не могли из него выйти. Теорию этих явлений создал Мстислав Всеволодичев Келдыш (1911-1978). Однако он пошел дальше и на основании теории сделал заключения о том, как устранять эти явления. В результате практика полетов получила надежное средство для борьбы с шимми и штопором и за все время войны практически не было в нашей авиации гибели самолетов и летчиков по этим причинам. Переоценить результаты этих исследовании невозможно, поскольку они помогли не только сохранить жизнь летчиков и самолеты, но и позволили летать на больших скоростях.[3, c. 149]

Стрельба с самолета по самолету и по наземным целям также привела к математическим задачам, которые нужно было срочно решить. Ими занимались как специалисты в области артиллерии, так и математики. Проблемы бомбометания привели к необходимости составления таблиц, позволяющих находить оптимальное время для сброса бомб на цель, а также область, которую накроет бомбовой удар. Такие таблицы были составлены еще до начала войны, но для самолетов, обладающих большими скоростями. Во время войны были созданы специальные полки ночных тихоходных бомбардировщиков, но для них не было таблиц бомбометания. На кафедре теории вероятностей МГУ были рассчитаны таблицы бомбометания с малых высот при малых скоростях самолета. Они оказали несомненную помощь нашим летчикам и летчицам.

Факты о роли ученых в создании знаменитой «Дороги жизни» по Ладожскому озеру. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась 871-дневная блокада Ленинграда. В условиях блокады единственной возможной транспортной коммуникацией, связывающей Ленинград с тылом, если не считать воздушный путь, была Ладога. В ноябре 1941 года озеро замерзло. Наши воины проложили по льду озера дорогу для автомашин. В Ленинград доставляли продовольствие, медикаменты, боеприпасы, горючее. «Дорогой жизни» назвали люди этот опасный путь, по которому круглосуточно шли сотни автомашин.

И было так: на всём ходу

Машина задняя осела.

Шофёр вскочил, шофёр на льду.

Ну, так и есть, мотор заело.

Ремонт на 5 минут – пустяк.

Поломка эта – не угроза.

Да рук не разомкнуть никак:

Их на руле свело морозом.

Чуть разогнёшь – опять сведёт.

Стоять? А хлеб? Других дождаться?

А хлеб – две тонны? Он спасёт

16 тысяч ленинградцев.

И вот в бензине руки он

Смочил, поджёг их от мотора –

И быстро двинулся ремонт

В пылающих руках шофёра.

Вперёд! Как ноют волдыри,

Примёрзли к варежкам ладони,

Но он доставит хлеб, пригонит –

К хлебопекарне – до зари.

16 тысяч матерей

Пайки получат на заре –

125 блокадных грамм

С огнём и кровью пополам

Но не секрет, что где-то лед не выдерживал. При движении транспорта по льду развивались его волнообразные деформации, и бывало, что машины проваливались под лед. И тут на помощь опять пришли учёные математики и физики. Под руководством Павла Павловича Кобеко они выполнили математические расчеты с использованием теории упругости и решили задачу прочности ледового покрытия. Ученые изучили свойства ледяного покрова, его вязкость, грузоподъемность, условия проломов и установили правила движения автоколонн по льду. Следить за деформациями льда при движении транспорта помогали приборы – автоматы. [3, c. 230]

Так родилась, ставшая знаменитой, ледовая трасса, которую именовали Военно-автомобильной дорогой № 101, а в последствии – «дорога жизни».

Статистический контроль в военном производстве

Имеется еще один аспект работы советских математиков на помощь фронту - это работа по организации производственного процесса, направленная на повышение производительности труда и на улучшение качества продукции. Здесь было огромное число проблем, которые нуждались в математических методах и в усилиях математиков. Возникла проблема, как организовать производственный процесс, чтобы уже при изготовлении поставить заслон для изготовления некачественной продукции? Такие методы были предложены и получили название статистических методов текущего контроля. Время от времени со станка берутся несколько (скажем, пять) только что наготовленных изделий и замеряются параметры их качества. Если все эти параметры находятся в допустимых пределах, то производственный процесс продолжается, если же хотя бы одно изделие выходит за пределы допуска, то подается сигнал о необходимой переналадке станка или о смене режущего инструмента. Какое отклонение параметра от номинала допустимо, чтобы вся партия была изготовлена качественно? Это требует специальных расчетов. После окончания войны выяснилось, что результаты работы советских математиков и инженеров принесли за годы войны стране миллиардную экономию. [1, c. 34]

Имеется еще один аспект работы советских математиков на помощь фронту - это работа по организации производственного процесса, направленная на повышение производительности труда и на улучшение качества продукции. Здесь было огромное число проблем, которые нуждались в математических методах и в усилиях математиков. Возникла проблема, как организовать производственный процесс, чтобы уже при изготовлении поставить заслон для изготовления некачественной продукции? Такие методы были предложены и получили название статистических методов текущего контроля. Время от времени со станка берутся несколько (скажем, пять) только что наготовленных изделий и замеряются параметры их качества. Если все эти параметры находятся в допустимых пределах, то производственный процесс продолжается, если же хотя бы одно изделие выходит за пределы допуска, то подается сигнал о необходимой переналадке станка или о смене режущего инструмента. Какое отклонение параметра от номинала допустимо, чтобы вся партия была изготовлена качественно? Это требует специальных расчетов. После окончания войны выяснилось, что результаты работы советских математиков и инженеров принесли за годы войны стране миллиардную экономию. [1, c. 34]

Анкетирование учащихся

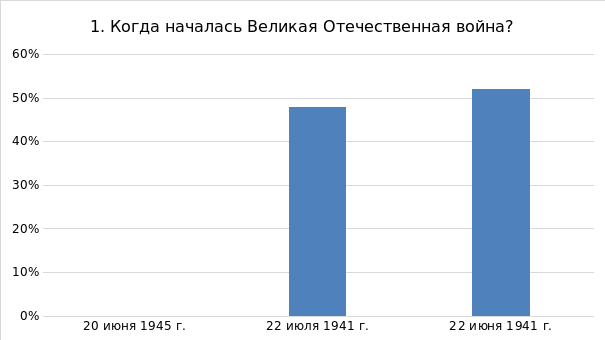

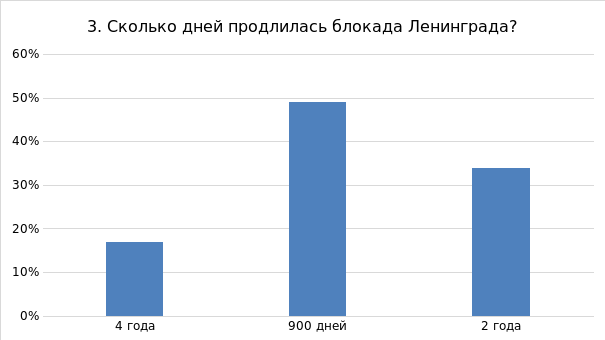

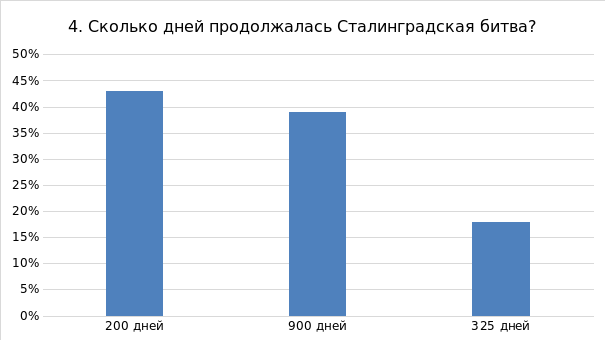

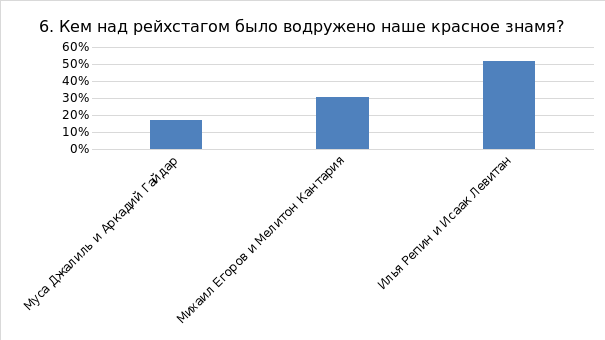

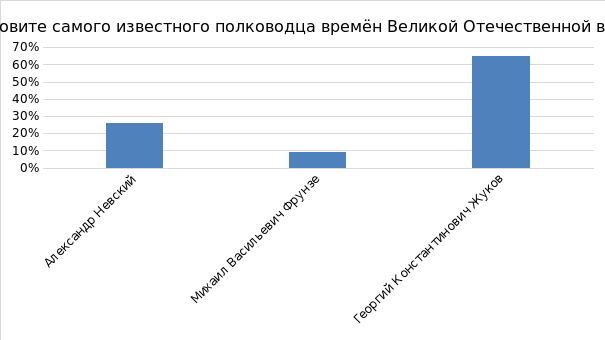

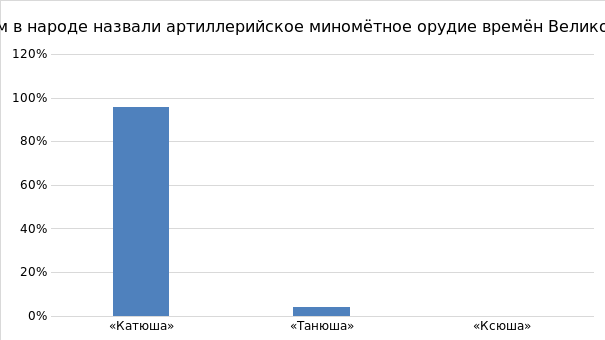

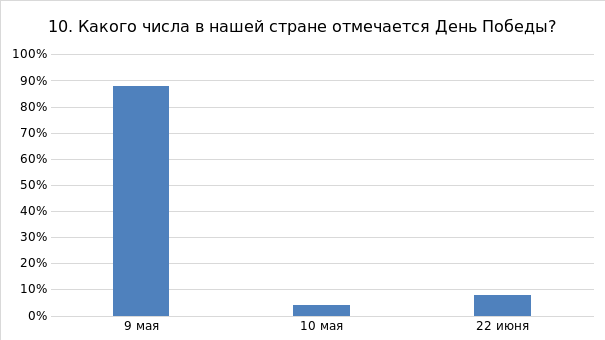

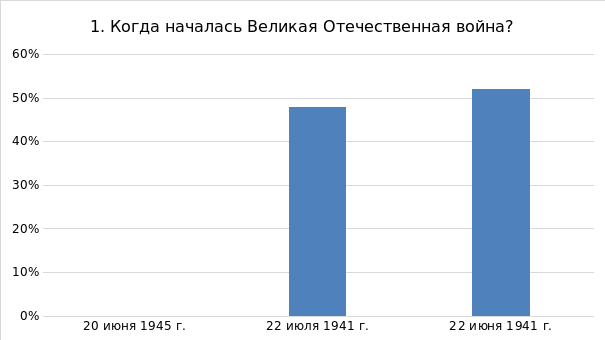

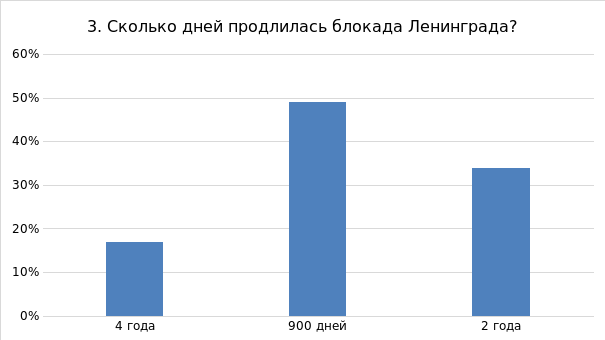

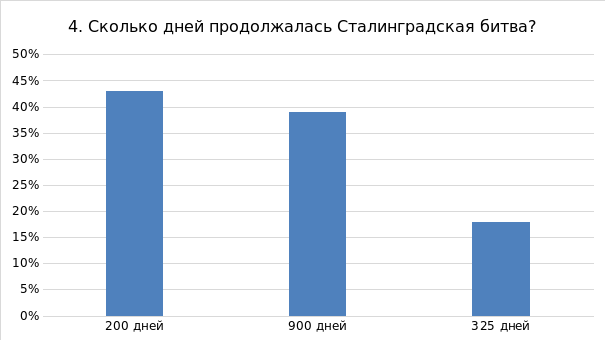

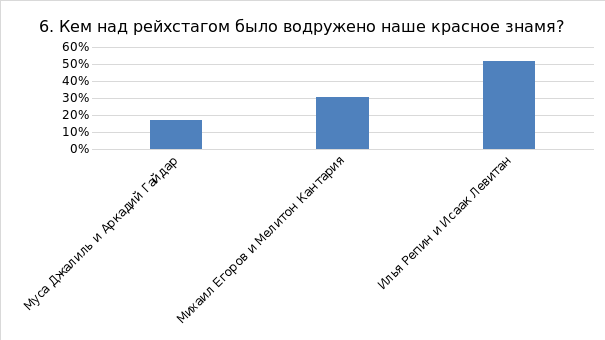

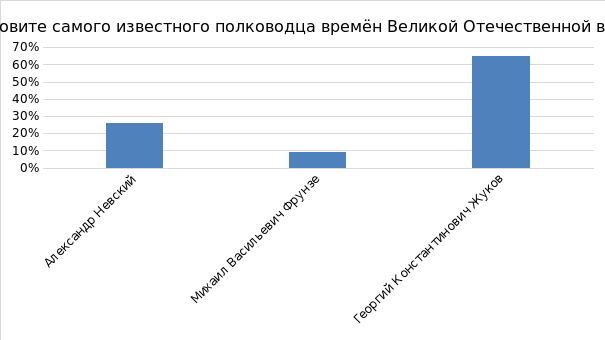

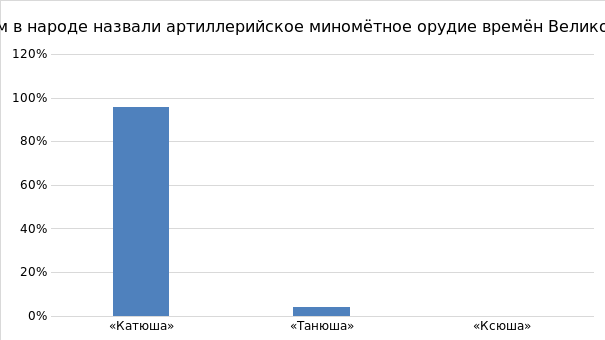

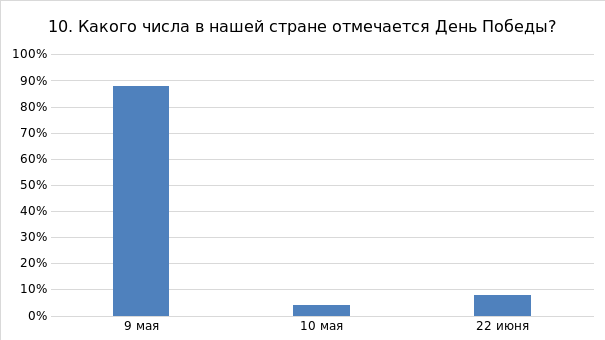

Чтобы узнать, как учащиеся 6-8 классов владеют информацией о Великой Отечественной войне, мы составили анкету из 10 вопросов (Приложение 1). В анкетировании принимало участие 46 учащихся. Результаты анкетирования оформили в виде диаграмм.

Наименьшие затруднения у учащихся вызвали следующие вопросы: «Какого числа в нашей стране отмечается День Победы?», «Как в народе называли артиллерийское минометное оружие?»

Наибольшее количество неправильных ответов мы получили на следующие вопросы: «Сколько дней продолжалась Сталинградская битва?», «Кто на рейхстагом водрузил наше красное знамя?».

На основе полученных результатов мы решили создать сборник математических задач, составленных на основе событий Великой Отечественной войны (Приложение2). Его цель – расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне и совершенствовать вычислительные навыки.

Заключение

Вторая мировая война оказалась, прежде всего войной танков, соревнования моторов, огня и брони, и от того, чья конструкторская мысль оказывалась точнее и глубже, зависел исход многих сражений. За годы войны, в нечеловеческих условиях, наблюдался прогресс в теоретической математике. Нам никак нельзя забывать о том, что подвиг народа в Великой Отечественной войне не ограничивается только славными делами фронтовиков, что основы победы ковались и в тылу, где руками рабочих и их разумом, руками и разумом инженеров и ученых создавалась и совершенствовалась военная техника. Нельзя нам забывать и того, что по многим параметрам к концу войны наши танки, самолеты, артиллерийские орудия стали совершеннее тех, которые противопоставлял нам враг.

К сожалению, и теперь положение в мире таково, что страна, а вместе с ней и математики, вынуждены уделять внимание разработке проблем обороны. Однако это не самоцель, а вынужденная необходимость. Каждый же из нас мечтает о том времени, когда человечество забудет о войнах и о подготовке к ним.

Таким образом, мы считаем, что тема нашей работы очень актуальна в наши дни, особенно для наших сверстников. Во-первых, она приближает математику к истории нашей страны, к жизни. Показывает, что это не просто сухие цифры, это история, человеческие судьбы. Ведь от точности расчетов зависели человеческие жизни. Во-вторых, эта работа помогает понять, что изучение математики необходимо, она соприкасается со всеми отраслями науки. И чем бы мы в дальнейшем не занимались, что бы мы не выбрали, знания математики нам будут необходимы.

Литература

Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции. — М.: Знание, 1978. - 64 с.

Корявко В.В. «Викторина» № 2, 2002 г. «Вклад ученых в дело победы» с.56-59.

Левшин Б.В. Советская наука в годы Великой Отечественной войны / АН СССР. Архив; Отв. Ред. Ким М.П. М.: Наука, 1983. 382 с.

Миренков А.И. Военно-исторический журнал № 5, 2002 г., «Обеспечение действующей армии вооружением, боевой техников, материальными средствами в 1941-1943 годах».

Науменко М.И. Военно-исторический журнал № 6, 2001 г. «Фашисты охотились за «катюшами» капитана Флерова».

Интернет ресурсы

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2002 г., электронный вариант.

https://computer-museum.ru/galglory/lypunov2.htm

http://www.imyanauki.ru/rus/scientists/1494/index.phtml

http://www.famhist.ru/famhist/schelkin/0006952a.htm

http://ru.wikipedia.org/wiki

Приложение 1

Анкета для учащихся

1. Когда началась Великая Отечественная война?

20 июня 1945 г. 22 июля 1941 г. 22 июня 1941 г.

2. Около месяца наши солдаты в самом начале войны героически обороняли укрепление на самой границе. Где это было?

| Дом Павлова |

| Брестская крепость |

| Курская дуга |

3. Сколько дней продлилась блокада Ленинграда?

4 года 900 дней 2 года

4. Сколько дней продолжалась Сталинградская битва?

200 дней 900 дней 325 дней

5. Куда были эвакуированы заводы из Москвы и Ленинграда?

на Урал на Волгу на Кавказ

6. Кем над рейхстагом было водружено наше красное знамя?

Илья Репин и Исаак Левитан.

Муса Джалиль и Аркадий Гайдар

Михаил Егоров и Мелитон Кантария

7. Назовите самого известного полководца времён Великой Отечественной войны?

Александр Невский.

Михаил Васильевич Фрунзе.

Маршал Георгий Константинович Жуков.

8. Как называется мемориал с такой надписью: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»?

«Могила неизвестного солдата».

«Пискарёвское мемориальное кладбище».

«Поклонная гора».

9. Каким женским именем в народе назвали артиллерийское миномётное орудие времён Великой Отечественной войны?

«Танюша» «Катюша» «Ксюша»

10. Какого числа в нашей стране отмечается День Победы?

10 мая 9 мая 22 июня

Приложение 2

Сборник задач по математике, составленных на основе событий

Великой Отечественной войны

1. В октябре 1941 года враг совершил 31 налёт на Москву. В этих налётах участвовало 2000 немецких самолётов, из них было сбито 278, к городу прорвалось только 72 самолёта. Сколько вражеских самолётов не сумели прорваться к Москве?

2. От подножья кургана до его вершины посетитель проходит 200 гранитных ступеней, так как Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. Высота ступени 0,15 м., ширина 0,5 м. Какова высота Мамаева кургана?

3. Самые ожесточённые бои шли на Мамаевом кургане. Выполнив действия, вы узнаете величину главной высоты города: 318,46+24,38-240,84=

4. В среднем на 100 пуль приходится 4 пули неправильной формы. Найдите вероятность того, что выбранная на удачу пуля окажется правильной формы?

5.Скорость бронированного самолёта-штурмовика Ил-2 равна 440 км/ч. Какой путь преодолел самолёт, если полёт продолжался 1 час 30 минут?

6. 8 июля 1943 года в воздушном бою участвовали 759 самолётов: разведывательные, пикирующие, бомбардировщики, истребители. Их соотношение: 30:126:97. Сколько самолётов каждого вида было задействовано в бою?

7. В сентябре 1943 года оккупанты зарегистрировали 253 крушения эшелонов, в октябре в 2,15 раза больше, в ноябре в 2,95 раза больше, чем в сентябре. Какой ущерб нанесли партизаны за два последних месяца?

8. За время боёв из оставшихся деталей было собрано 1156 винтовок и несколько пулеметов. Если количество пулеметов увеличить на 733, то количество пулеметов и винтовок станет равным. Сколько пулеметов собрали труженики тыла?

9. Советская промышленность за годы войны изготовила около 33 тысяч боевых машин "Катюша" в ходе Берлинской операции было задействовано 6% этих машин. Сколько "Катюш" не участвовало в Берлинской операции?

1  0. На момент вторжения немецко-фашистских агрессоров враг превосходил наши войска по личному составу в 1,8 раза, по тяжёлым и средним танкам в 1,5 раза, по самолётам новых типов в 3,2 раза, по орудиям и миномётам в 1,25 раза. Каково было вооружение захватчиков, если в войсках, прикрывавших Западные границы СССР, было 2,9 млн. человек, 1540 самолётов нового типа, 34695 орудий и миномётов, 1800 тяжёлых и средних танков?

0. На момент вторжения немецко-фашистских агрессоров враг превосходил наши войска по личному составу в 1,8 раза, по тяжёлым и средним танкам в 1,5 раза, по самолётам новых типов в 3,2 раза, по орудиям и миномётам в 1,25 раза. Каково было вооружение захватчиков, если в войсках, прикрывавших Западные границы СССР, было 2,9 млн. человек, 1540 самолётов нового типа, 34695 орудий и миномётов, 1800 тяжёлых и средних танков?

11. Во время боёв под Москвой, в городе прошёл парад 7 ноября на Красной площади. Всего в параде участвовало около 28,5 тыс. человек, 140 артиллерийских орудий, танков на 20 больше чем орудий, и машин на 68 меньше, чем орудий и танков вместе. Узнайте, сколько участвовало в параде танков и машин?

12.Решите уравнения и расшифруйте фамилию рядового связиста, который будучи тяжело раненным, теряя сознание, сумел восстановить связь.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| х:32=33 | х:24=22 | х*26=28 | х*35=38 | 55*х=57 | 46*х=48 | х*24=29 |

| 22 | 25 | 33 | 35 | 52 | 26 | 42 | 24 |

| Г | В | И | П | Л | У | О | Ь |

13. Боевые действия в тылу врага развернулись на местности протяженностью около 1000 км по фронту и 750 км в глубину. Какова площадь военных действий?

14. Против танковой дивизии «Адольф Гитлер» были выдвинуты две армии, которые должны встретиться недалеко от Курска. Армии находились друг от друга на расстоянии 240 км. Скорость движения одной армии 4 км/ч. Найдите скорость движения второй армии, если известно, что через 2 дня расстояние между ними было 40 км. Учесть, что армии двигались по 10 часов в сутки.

14. Против танковой дивизии «Адольф Гитлер» были выдвинуты две армии, которые должны встретиться недалеко от Курска. Армии находились друг от друга на расстоянии 240 км. Скорость движения одной армии 4 км/ч. Найдите скорость движения второй армии, если известно, что через 2 дня расстояние между ними было 40 км. Учесть, что армии двигались по 10 часов в сутки.

15. Максимальная скорость советского истребителя военного времени «ЯК-3» 720 км/ч, скорость немецкого истребителя «Мессершмидт-109» на 120 км/ч меньше скорости «ЯК-3» и на 30 км/ч больше скорости другого истребителя «Фокке-Вульф 190-А». Найдите скорость немецких истребителей.

16. С 26 сентября по 5 декабря 1941 года Красная Армия вела тяжелые, кровопролитные бои под Москвой. Сложная обстановка потребовала эвакуации из Москвы ряда важнейших предприятий. Создавались новые рубежи обороны на ближних подступах к Москве. Формировались дивизии народного ополчения, город готовился к уличным боям. На строительство оборонительных сооружений было мобилизовано 450 000 жителей столицы, 75% из них составляли женщины. Сколько женщин участвовало в этом строительстве?

17. В тылу на производстве подростки в возрасте 14 -17 лет составляли 10,5% всех работников, женщины – 59%, в сельском хозяйстве подростки составляли 24%, а женщины – 70%. По этим данным построить столбчатую диаграмму занятости подростков и женщин на работе в тылу.

18. Большинство отечественных снайперов обычно брало с собой 120 винтовочных патронов. Причём из них около 60% — патроны с лёгкой или тяжёлой пулей, 25% — патроны с бронебойно-зажигательной пулей и 15% – с зажигательной и трассирующей пулями. Какое количество патронов с разными видами пуль брали в бой снайперы?

19. Завод в Нижнем Тагиле в январе 1942 г выпустил 75 танков, а в декабре 1942 – 765 танков. Во сколько раз выросла производительность труда?

20. За годы войны гвардейского звания были удостоены 11 общевойсковых армий, 6 танковых армий, 1 конно-механизированная группа войск, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов. Какую часть крупных гвардейских войсковых соединений составляют танковые корпуса?

В результате решения сложной математической задачи член – корреспондент АН СССР Николай Гурьевич Четаев (1902-1959) определил наиболее выгодную крутизну нарезки стволов орудия. Это обеспечивало максимальную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при полете.[3, c. 181]

В результате решения сложной математической задачи член – корреспондент АН СССР Николай Гурьевич Четаев (1902-1959) определил наиболее выгодную крутизну нарезки стволов орудия. Это обеспечивало максимальную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при полете.[3, c. 181] Большое значение для решения практических задач, в том числе оборонных, имело развитие номографии – одного из разделов математики, изучающей теорию и способы построения одного из видов чертежей – номограмм, которые экономят время для вычислений, упрощают их. Номограммы специального бюро при научно-исследовательском институте математики МГУ под руководством Нила Александровича Глаголева (1888—1945) применялись при обороне городов, использовались для оптимального размещения зенитных батарей вокруг Москвы, в Военно-Морском Флоте.

Большое значение для решения практических задач, в том числе оборонных, имело развитие номографии – одного из разделов математики, изучающей теорию и способы построения одного из видов чертежей – номограмм, которые экономят время для вычислений, упрощают их. Номограммы специального бюро при научно-исследовательском институте математики МГУ под руководством Нила Александровича Глаголева (1888—1945) применялись при обороне городов, использовались для оптимального размещения зенитных батарей вокруг Москвы, в Военно-Морском Флоте.  Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся математику академику Алексею Николаевичу Крылову (1863-1945), чьи труды по теории непотопляемости и качки корабля были использованы нашими Военно-Морскими силами. А. Н. Крылов создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление может улучшить состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих людей, сберечь большие материальные ценности. [3, c. 180]

Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся математику академику Алексею Николаевичу Крылову (1863-1945), чьи труды по теории непотопляемости и качки корабля были использованы нашими Военно-Морскими силами. А. Н. Крылов создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько затопление может улучшить состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих людей, сберечь большие материальные ценности. [3, c. 180] Имеется еще один аспект работы советских математиков на помощь фронту - это работа по организации производственного процесса, направленная на повышение производительности труда и на улучшение качества продукции. Здесь было огромное число проблем, которые нуждались в математических методах и в усилиях математиков. Возникла проблема, как организовать производственный процесс, чтобы уже при изготовлении поставить заслон для изготовления некачественной продукции? Такие методы были предложены и получили название статистических методов текущего контроля. Время от времени со станка берутся несколько (скажем, пять) только что наготовленных изделий и замеряются параметры их качества. Если все эти параметры находятся в допустимых пределах, то производственный процесс продолжается, если же хотя бы одно изделие выходит за пределы допуска, то подается сигнал о необходимой переналадке станка или о смене режущего инструмента. Какое отклонение параметра от номинала допустимо, чтобы вся партия была изготовлена качественно? Это требует специальных расчетов. После окончания войны выяснилось, что результаты работы советских математиков и инженеров принесли за годы войны стране миллиардную экономию. [1, c. 34]

Имеется еще один аспект работы советских математиков на помощь фронту - это работа по организации производственного процесса, направленная на повышение производительности труда и на улучшение качества продукции. Здесь было огромное число проблем, которые нуждались в математических методах и в усилиях математиков. Возникла проблема, как организовать производственный процесс, чтобы уже при изготовлении поставить заслон для изготовления некачественной продукции? Такие методы были предложены и получили название статистических методов текущего контроля. Время от времени со станка берутся несколько (скажем, пять) только что наготовленных изделий и замеряются параметры их качества. Если все эти параметры находятся в допустимых пределах, то производственный процесс продолжается, если же хотя бы одно изделие выходит за пределы допуска, то подается сигнал о необходимой переналадке станка или о смене режущего инструмента. Какое отклонение параметра от номинала допустимо, чтобы вся партия была изготовлена качественно? Это требует специальных расчетов. После окончания войны выяснилось, что результаты работы советских математиков и инженеров принесли за годы войны стране миллиардную экономию. [1, c. 34]

0. На момент вторжения немецко-фашистских агрессоров враг превосходил наши войска по личному составу в 1,8 раза, по тяжёлым и средним танкам в 1,5 раза, по самолётам новых типов в 3,2 раза, по орудиям и миномётам в 1,25 раза. Каково было вооружение захватчиков, если в войсках, прикрывавших Западные границы СССР, было 2,9 млн. человек, 1540 самолётов нового типа, 34695 орудий и миномётов, 1800 тяжёлых и средних танков?

0. На момент вторжения немецко-фашистских агрессоров враг превосходил наши войска по личному составу в 1,8 раза, по тяжёлым и средним танкам в 1,5 раза, по самолётам новых типов в 3,2 раза, по орудиям и миномётам в 1,25 раза. Каково было вооружение захватчиков, если в войсках, прикрывавших Западные границы СССР, было 2,9 млн. человек, 1540 самолётов нового типа, 34695 орудий и миномётов, 1800 тяжёлых и средних танков? 14. Против танковой дивизии «Адольф Гитлер» были выдвинуты две армии, которые должны встретиться недалеко от Курска. Армии находились друг от друга на расстоянии 240 км. Скорость движения одной армии 4 км/ч. Найдите скорость движения второй армии, если известно, что через 2 дня расстояние между ними было 40 км. Учесть, что армии двигались по 10 часов в сутки.

14. Против танковой дивизии «Адольф Гитлер» были выдвинуты две армии, которые должны встретиться недалеко от Курска. Армии находились друг от друга на расстоянии 240 км. Скорость движения одной армии 4 км/ч. Найдите скорость движения второй армии, если известно, что через 2 дня расстояние между ними было 40 км. Учесть, что армии двигались по 10 часов в сутки.