Как показывает практика и большое количество исследований, физическое состояние школьников оставляет желать лучшего в большинстве случаев. Еще в дошкольном возрасте многие из детей уже имеют плоскостопие, вальгусное или варусное искривление ног, различные нарушения осанки, отставание в развитии мышечного корсета - так называемые отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата. Изменение режима дня, увеличение физической нагрузки, психологическое напряжение - все эти составляющие приводят к ухудшению физического состояния юных танцоров, а иногда и к травмам.

Основные особенности физического развития в подростковом возрасте. Основная особенность подросткового возраста связана с процессом полового созревания, развертывающимся в это время. Он характеризуется бурным созреванием желез внутренней секреции, значительными нейрогормональными перестройками и интенсивным развитием всех физиологических систем организма подростка.

Установлено, что к 12-летнему возрасту развивается процесс внутреннего торможения. Усиливается функция коры головного мозга, направленная на анализ и синтез высших раздражений, воспринимаемых анализаторами (зрительным, вестибулярным, кожным, двигательным и т.д.). К 13-14 годам в основном завершается морфологическое и функциональное созревание двигательного анализатора человека. Поэтому после 13-14 лет показатели развития двигательной функции изменяются в значительно меньшей степени. Завершение созревания двигательного анализатора совпадает с периодом полового созревания мальчиков этого возраста.

Научные данные говорят о том, что в этот период подростки, не имеющие специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в младшем школьном возрасте, овладевают новыми формами движений. В возрасте 11-13 лет у детей может развиваться и достигать высочайшей степени совершенства тонкая координация, пространственная точность движений и их размеренность во времени. Если мальчикам 10 лет одновременный анализ движений по пространственным и временным признакам еще непосилен, то подобный анализ движений с двумя одновременно предъявленными задачами может успешно осуществляться начиная с 12-13-летнего возраста.

У подростков 13-14 лет при изучении сложных по координации движений иногда заметно тормозящее влияние пубертатного периода. Следует отметить, что динамические стереотипы двигательных навыков, приобретенные в детском возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны сохраняться в течение многих лет.

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в психике. Наблюдаются высокая эмоциональность, неуравновешенность настроения, немотивированные поступки, вспыльчивость, преувеличение своих возможностей. Источник этого явления – интенсивное физическое развитие, половое созревание, появление так называемого чувства взрослости.

При правильной методике физические нагрузки в подростковом возрасте оказывают положительное влияние на формирование организма занимающихся. Это проявляется двояко: и как морфологические изменения в виде повышенного прироста антропометрических признаков, и как функциональные сдвиги в виде повышения работоспособности.

Так, в среднем ежегодный прирост веса тела у подростков равен 4-5 кг, роста – 4-б см, окружности грудной клетки – 2-5 см. Происходит дальнейшее формирование скелета. К 14 годам срастаются кости таза, устанавливается постоянство кривизны позвоночника в поясничной части, происходит уменьшение хрящевого кольца межпозвоночных суставов. К 14-15 годам мышцы по своим функциональным свойствам уже мало отличаются от мышц взрослого человека. Происходит параллельное развитие мышц верхних и нижних конечностей. Вес мышц мальчиков в 12 лет составляет 29,4% веса тела, в 15 лет – 33,6%. Увеличивается абсолютная и относительная сила мышц. Наибольший прирост силовых показателей мышечных групп наблюдается в период от 13 до 15 лет.

Учитывая, что силовые возможности детей невелики, воспитание силы в этом возрасте целесообразно осуществлять осторожно, используя кратковременные силовые напряжения динамического и отчасти статического характера. Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мышц туловища, отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц ног.

У подростков 11-14 лет увеличивается сила сердечной мышцы, возрастает ударный объем, уменьшается частота дыхания и пульса. Так, у 13-летних частота пульса в покое равна 70 уд/мин, а при работе значительно увеличивается до 190-200 уд/мин. Кровяное давление у детей обычно ниже, чем у взрослых. К 11-12 годам оно равняется 107/70 мм рт. ст., к 13-15 годам – 117/ 73 мм рт. ст.

Организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется большой подвижностью нервных процессов, поэтому, с одной стороны, разминка в занятиях должна занимать не более 8-10 мин. С другой стороны, в возрасте 11-14 лет организм подростка в основном сформировался, что дает возможность постепенно переходить к углубленной физической тренировке.

Но здесь нужно помнить: занятия танцами, как и спортом, сопряжены с получением различных травм. Танцевальному травматизму особенно подвержены мышцы спины и ног. Травмы могут проявляться в виде растяжения мышц, разрывов связок, деформации суставов и позвонков.

Травмы и их профилактика.

В обязанности педагога (инструктора) входит профилактика травм за счет тщательной подготовки к проведению занятий.

К причинам возникновения повреждений относят:

1) неправильную организацию тренировочного процесса, недостатки в методике ведения занятий;

2) неблагоприятные условия окружающей среды, неудовлетворительное состояние помещений для занятий;

3) нарушение занимающимися техники безопасности выполнения элементов, неудовлетворительное состояние обуви занимающихся, нарушение правил врачебного контроля.

Профилактика травм включает:

1. Анализ индивидуальных особенностей человека:

• возраст, выбор интенсивности и продолжительности нагрузки;

• вес, выбор амплитуды и скорости движений;

• общее состояние организма, запрещается тренировка в случае заболевания;

• образ жизни, выбор нагрузки в соответствии с наличием или отсутствием стресса;

• уровень тренированности, выбор нагрузки в соответствии с физическими качествам занимающихся и их психическими возможностями;

• техническая подготовленность, выбор координационной сложности и техники движений с учетом уровня технического мастерства.

2. Анализ окружающей среды:

• температура помещения, влияет на длительность разминки, уровень нагрузки;

• время суток, влияет на длительность разминки, уровень нагрузки;

• покрытие пола, влияет на выбор техники движений, на амплитуду перемещений;

• размеры помещения, в совокупности с числом занимающихся влияют на амплитуду движений и широту перемещений;

• обувь, влияет на выбор техники движений;

• использование атрибутов танца – платок, трость, канделябр, меч, повышает риск острых травм в связи с возникновением дополнительной нагрузки.

Максимальная мышечная собранность и концентрация внимания на движении во время исполнения сложного движения – залог успешной тренировки. Рекомендуется предварительно “прокрутить” движение в голове, разбить движение на составляющие, отработать его по частям, а потом приступать к целому движению с нужной скоростью исполнения. Мышцы уже что-то «запомнят» и будут более уверенны в этом движении, что послужит хорошей профилактикой травм.

Не спешим растянуться за один раз!

Увеличиваем амплитуду постепенно и лучше регулярно, чем время от время. Будем внимательны во время упражнений на растягивание, “слушаем” ощущение в своих мышцах. Делаем упражнение до чувства “легкого дискомфорта” в мышцах, но не до боли. Растяжка, как правило, происходит в конце тренировки, когда все уже устали, поэтому помним об этом и не теряем бдительности во время упражнений. Это наши мышцы, контролируем их состояние.

Выбираем поверхность танцевальной площадки!

Липкий пол, мокрый пол, грязный пол – наши злейшие враги. На липком полу мы можем повредить суставы и колени. На скользком – упасть. А грязный пол быстро становится скользким.

Тренируемся на матах!

Когда мы учим сложный элемент (например, акробатический), всегда делаем это в безопасном месте. Хорошо, если в студии есть что-нибудь мягкое, куда не страшно падать. Маты могут избавить от травм и боли.

Тренируемся поэтапно!

Помимо того, что покрытие должно быть мягче и безопаснее, чем дерево, мы всегда должны обдумывать и проигрывать в уме движение, которое собираемся исполнить. Контролируем движения рук, головы, ног, корпуса. Помним о технике. Чем основательнее изучаем движение перед его исполнением, тем меньше риск травмы. Исполняем шаг за шагом, постепенно, повторяйте все по кусочкам. Начинаем с малого – заканчиваем целым.

Разогреваемся перед тренировкой!

Перед тренировкой всегда делаем разминку, растяжку. Особенно если вы пытаетесь научиться движениям, где задействованы многие мышцы и суставы. Разогрев должен занимать 20-30 минут.

Рекомендации при повреждении связок и растяжении мышц и сухожилий.

Что представляют собой эти повреждения?

Повреждения связок, входящих в состав укрепляющего аппарата суставов, могут быть неполными (надрывы) и полными (разрывы). Растяжение – это повреждение мышцы или сухожилия. Такие повреждения обычно излечиваются без хирургического вмешательства.

Каковы причины повреждений?

Повреждения связок обычно являются результатом резкого перекручивания. Повреждения мышц и сухожилий могут быть острыми (в результате сильного перенапряжения или перегрузок мышц) и хроническими (в результате повторяющихся перегрузок).

Каковы симптомы повреждений?

При разрывах и надрывах связок появляется локальная боль (усиливающаяся при движении), потеря мобильности (обычно развивается через несколько часов после повреждения) и кровоподтеки в результате истечения крови в окружающие ткани. Чаще всего страдает голеностопный сустав.

В острых случаях растяжение мышц или сухожилий вызывает резкую быстропроходящую боль (пострадавший может услышать характерный звук), быстро развивается отек. Когда острая боль проходит, остается болезненность. Через несколько дней появляется кровоподтек. Хронические перегрузки мышц и сухожилий приводит к ограничению подвижности, воспалению, болезненности.

Как диагностируются повреждения?

Обычно диагноз ставится на основании анамнеза (учитывается недавняя травма или хроническое перенапряжение), клинической картины и результатов обследования. Рентгенологические исследования позволяют исключить переломы.

Оказание первой помощи.

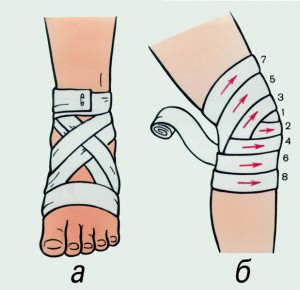

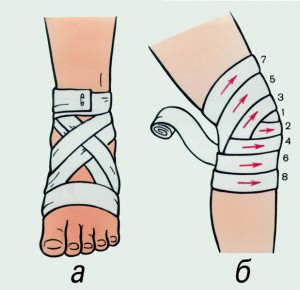

Как наложить эластичную повязку?

Повязка эластичным бинтом оказывает равномерное давление на ткани вокруг поврежденных связок, мышц или сухожилия, способствует предотвращению опухания и обеспечивает поддержку. Ниже объясняется, как наложить эластичную повязку на голеностопный сустав. Также можно бинтовать колени, запястья, локти и кисти рук.

Этап 1

Одной рукой придерживаем свободный конец эластичного бинта между подъемом стопы и пальцами. Другой делаем два витка вокруг стопы, постепенно перемещаясь вверх, по направлению к лодыжке. Следим, чтобы каждый виток бинта только частично покрывал предыдущий.

Этап 2

После того как мы дважды обернули бинт вокруг стопы, берёмся одной рукой за пятку. Второй рукой делаем виток вокруг ноги в виде восьмерки, оставив пятку свободной. Делаем еще одну «восьмерку».

Этап З

Теперь делаем спиральные витки вокруг икры, постепенно перемещаясь к колену. Последующий слой бинта должен частично перекрывать предыдущий. Закончить повязку следует чуть ниже колена. Закрепляем конец бинта металлическим зажимом или пластырем.

Повязка не должна быть очень тугой!

Стараемся наложить повязку так, чтобы она удобно обхватывала ногу, но не была тугой. В противном случае повязка будет ухудшать кровообращение. Если будем растягивать материал повязки, она получится слишком тугой.

Два раза в день ногу надо разбинтовать и наложить повязку заново. Если вы почувствуете онемение или покалывание, немедленно снимайте повязку. Когда симптомы исчезнут, можно снова наложить повязку. Если онемение или покалывание не пройдут, обратитесь к врачу.

Как лечат повреждения связок и растяжения мышц и сухожилий?

При повреждении связок назначают болеутоляющие и средства для снятия отечности, сустав иммобилизуют, чтобы ускорить заживление. Чтобы уменьшить отечность, суставу придают возвышенное положение (выше уровня сердца), в течение 12-48 ч регулярно прикладывают лед (упаковку с кусочками льда следует класть поверх полотенца, чтобы не обжечь ткани льдом).

Для иммобилизации сустава используют эластичный бинт или гипсовую повязку, в серьезных случаях это может быть шинная гипсовая повязка. В тяжелых случаях врач может назначить болеутоляющее. Если поврежден голеностопный сустав, пострадавшему могут понадобиться костыли.

Повреждения мышц и сухожилий в острой фазе лечат болеутоляющими, холодом в течение первых 48 ч, затем прикладывают тепло. Если мышца разорвана полностью, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Хронические повреждения обычно не требуют лечения, но тепло, нестероидные противовоспалительные препараты и болеутоляющие, в состав которых входит мышечный релаксант, помогают снять дискомфорт.

Что может делать человек, если он повредил связку, мышцы или сухожилие?

Если вам наложили эластичную повязку, заново бинтуя конечность, начинайте бинтовать ниже места повреждения, затем ведите бинт вверх, делая «восьмерки». При повреждении голеностопа начинайте бинтовать от пальцев и заканчивайте повязку на середине икры. Перед сном снимайте повязку. Если нога бледнеет, начинает болеть, немеет, ослабьте повязку.

Помните, что иммобилизованное повреждение связки обычно заживает за 2-3 недели, после чего можно постепенно наращивать активность сустава. Однако если порванная связка плохо заживает и вывихи повторяются, может потребоваться операция.

Заключение.

Итак, одним из главных испытаний, которые придется пережить танцору, являются различного рода травмы. Ученики, безусловно, должны внимательно следить за преподавателем, однако не помешает прислушиваться к собственному телу и голосу разума. Они должны подсказать, что новое движение слишком сложное для немедленного воспроизведения и необходимо разогреть мышцы и как следует растянуть их. Иначе неизбежны травмы.

Убедитесь, что хорошо отдохнули. Травма и боль способны блокировать энергию. Необходимо беречь свое тело, иметь элементарные знания по анатомии и физиологии; соблюдать элементарные правила техники безопасности в танцевальном зале. И тогда неприятные сюрпризы в виде травм не омрачат занятия танцами.

Источники.

1. Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. (Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования.) – М.: Владос. – 2003.

2. Психология детства: Практикум. / Под ред. А.А. Реана – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2004.

3. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика. – 1991.

4. Рутберг И. Пантомима. Движение и образ. М., 1981.