СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа государственного экзамена по учебной дисциплине "Гимнастика с методикой преподавания"

1Программа государственного экзамена по учебной дисциплине "Гимнастика с методикой преподавания" включает вопросы, содержание и ответы на вопросы.

Просмотр содержимого документа

«Программа государственного экзамена по учебной дисциплине "Гимнастика с методикой преподавания"»

Учреждение образования «Солигорский государственный колледж»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ГИМНАСТИКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ»

специальность 2-03 02 01 Физическая культура

специализация 2-03 02 01 31 Физкультурно-оздоровительная работа

Составила : преподаватель гимнастики с методикой преподавания Голубович С.В.

2020

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

по гимнастике с методикой преподавания

Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Классификация

видов гимнастики и их характеристика.

Развитие гимнастики в Республике Беларусь.

Причины травматизма и способы его предупреждения на занятиях

гимнастикой.

Требования к страхующему, виды страховки и помощи.

Характеристика гимнастической терминологии. Способы образования

терминов.

Формы и правила записи гимнастических упражнений.

Основные исходные положения. Положения и движения звеньев тела.

Основы техники гимнастических упражнений.

Особенности методики формирования двигательных навыков в гимнастике

Физкультурные залы, гимнастические площадки и их оборудование.

Характеристика строевых упражнений, их классификация.

Методика обучения общеразвивающим упражнениям.

Характеристика прикладных упражнений.

Характеристика акробатических упражнений.

Характеристика опорных прыжков.

Характеристика упражнений на брусьях.

Характеристика упражнений на перекладине.

Характеристика упражнений на кольцах.

Характеристика упражнений на гимнастическом бревне.

Характеристика упражнений художественной гимнастики.

Характеристика упражнений ритмической гимнастики.

Урок гимнастики в школе. Структура и содержание частей урока.

Особенности занятий гимнастикой с детьми, отнесенными по состоянию

здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам.

Массовые гимнастические выступления и спортивные праздники в школе.

Характеристика документов, необходимых для проведения соревнований

по гимнастике.

Состав и работа судейской коллегии при проведения соревнований по гимнастике

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

«ГИМНАСТИКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ»

Раздел I. ГИМНАСТИКА КАК СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Классификация видов гимнастики и их характеристика

Определение понятия «гимнастика». Задачи и средства гимнастики. Методические особенности гимнастики. Виды гимнастики: оздоровительная¸ образовательно-развивающая, спортивная, их цели, задачи и средства.

Раздел II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ГИМНАСТИКИ

2.1. Развитие гимнастики в Республике Беларусь

Исторический обзор развития гимнастики в Республике Беларусь. Участие белорусских гимнастов в первенствах Европы, мира и Олимпийских играх.

Раздел III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГИМНАСТИКЕ

Причины травматизма и способы его предупреждения на занятиях гимнастикой

Основные причины, которые могут привести к травмам у занимающихся гимнастикой. Способы предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой.

Требования к страхующему, виды страховки и помощи

Определение страховки, индивидуальная и групповая страховка. Помощь, виды помощи: проводка, фиксация, подталкивание, поддержка, подкрутка. Роль самостраховки при выполнении упражнений.

Раздел IV. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

4.1. Характеристика гимнастической терминологии. Способы образования терминов

Понятия: «гимнастическая терминология», «термин». Требования к гимнастической терминологии: краткость, точность, доступность. Способы образования терминов: использование корней слов, переосмысление, заимствование, словосложение, присвоение имени первого исполнителя.

Формы и правила записи гимнастических упражнений

Правила записи ОРУ без предмета и с предметами: гимнастической палкой, скакалкой, обручем. Последовательность записи движений несколькими звеньями тела. Формы и правила записи акробатических упражнений и упражнений на гимнастических снарядах.

Основные исходные положения. Положения и движения звеньев тела

Основные исходные положения: стойки, седы, упоры, приседы, выпады. Положения прямых рук: основные и промежуточные. Положения согнутых рук: стандартные, производные и сложные. Движения руками: простые, дугообразные, круги. Положения и движения прямых и согнутых ног. Движения головой и туловищем: наклоны, повороты, дуговые и круговые движения.

Раздел V. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

5.1. Основы техники гимнастических упражнений

Структура гимнастического упражнения. Содержание и форма гимнастического упражнения. Техника гимнастического упражнения и техника исполнения гимнастического упражнения. Образцовая и индивидуальная техника исполнения гимнастического упражнения. Статические и динамические упражнения.

Раздел VI. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ

6.1. Особенности методики формирования двигательных навыков в гимнастике

Этапы обучения гимнастическим упражнениям: ознакомление с изучаемым упражнением; разучивание упражнения; закрепление и совершенствование техники исполнения упражнения. Методы и методические приемы обучения. Методы строго регламентированного упражнения (целостный и расчлененный методы) и частично регламентированного упражнения (игровой и соревновательный). Методические приемы при обучении упражнениям: подводящие упражнения; зрительные и звуковые ориентиры; физическая помощь; изменение условий обучения.

Раздел VII. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАЛЫ, ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Физкультурные залы, гимнастические площадки и их оборудование

Санитарно-гигиенические требования к физкультурным залам. Размещение инвентаря и оборудования в физкультурном зале. Санитарно-гигиенические требования к гимнастическим площадкам. Оборудование спортивной площадки. Технические средства, применяемые на занятиях по гимнастике в общеобразовательной школе.

Раздел VIII. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ГИМНАСТИКИ

8.1. Характеристика строевых упражнений, их классификация

Место, значение, характеристика строевых упражнений. Основные строевые понятия: строй, фланг, фронт, тыл, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна. Группы строевых упражнений: строевые приемы, построения и перестроения, передвижения; размыкания и смыкания.

Методика обучения общеразвивающим упражнениям

Место и значение общеразвивающих упражнений (ОРУ). Классификация ОРУ: по анатомическому признаку; по признаку развития отдельных двигательных качеств и способностей; в зависимости от свойств психики; по признаку повышения функционального уровня систем организма.

Характеристика способов обучения ОРУ: по показу; по рассказу; по показу и рассказу; по разделениям; игровой способ и способов проведения ОРУ: раздельный, поточный, проходной, круговой.

Характеристика прикладных упражнений

Место, значение и характеристика групп прикладных упражнений: ходьба и бег, простые прыжки, упражнения в равновесии, лазание и перелезание, упражнения в метании и ловле, поднимании и переноске груза, переползании, преодолении препятствий.

Характеристика акробатических упражнений

Место, значение и характеристика акробатических упражнений. Статические элементы акробатических упражнений: мосты, шпагаты, равновесия, стойки. Динамические элементы акробатических упражнений: группировки и перекаты, кувырки, перевороты.

Характеристика опорных прыжков

Место, значение и характеристика опорных прыжков. Основные фазы опорных прыжков: приземление, разбег, наскок на мостик, толчок руками. Опорные прыжки прямые и боковые.

Характеристика упражнений на брусьях

Место, значение и характеристика упражнений на брусьях. Статические и динамические упражнения на брусьях: параллельных (ю), разновысоких (д). Характеристика висов и упоров на брусьях. Простые и смешанные висы и упоры.

Характеристика упражнений на перекладине

Место, значение и характеристика упражнений на перекладине. Упражнения на перекладине статические: простые и смешанные висы и упоры. Упражнения на перекладине динамические: размахивания, подъемы, повороты, обороты, соскоки.

Характеристика упражнений на кольцах

Место, значение и характеристика упражнений на кольцах. Упражнения на кольцах статические: простые и смешанные висы и упоры. Упражнения на кольцах динамические.

Характеристика упражнений на гимнастическом бревне

Место, значение и характеристика упражнений на гимнастическом бревне. Упражнения на бревне: вскоки, передвижения, повороты, прыжки, акробатические упражнения, соскоки.

Характеристика упражнений художественной гимнастики

Место, значение и характеристика упражнений художественной гимнастики. Целостность, динамичность, танцевальный характер выполнения упражнений. Упражнения художественной гимнастики: разновидности шагов и бега, пружинистые движения, «волны» и волнообразные движения, махи и взмахи, равновесия, повороты, прыжки, элементы народных и бальных танцев, упражнения с предметами.

Характеристика упражнений ритмической гимнастики

Место, значение и характеристика упражнений ритмической гимнастики. Виды ритмической гимнастики: ритмопластика, танцевально-ритмическая, танцевально-игровая, релаксационная гимнастика и различные оздоровительные виды аэробики. Средства ритмической гимнастики. Составление комплексов упражнений ритмической гимнастики для школьников разных возрастных групп.

Раздел IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ В ШКОЛЕ

9.1. Урок гимнастики в школе. Структура и содержание частей урока

Основные задачи урока: оздоровительные, образовательные, воспитательные и прикладные. Структура, средства и требования к проведению отдельных частей урока. Способы организации учащихся на уроке гимнастики: фронтальный, групповой, индивидуальный, круговой.

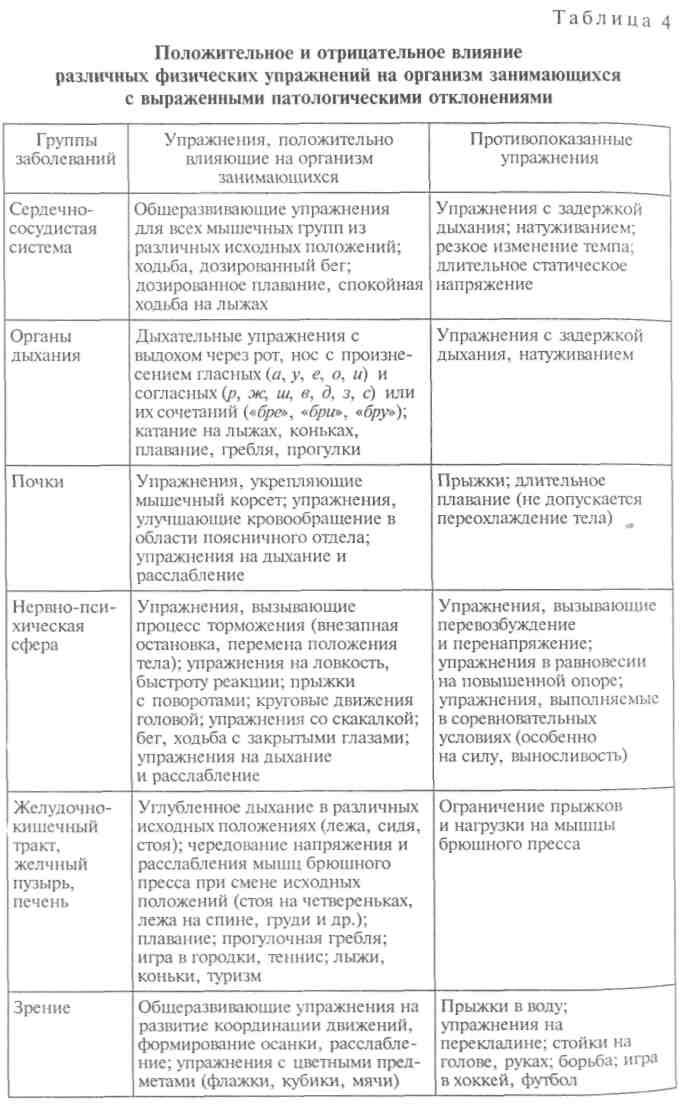

9.2. Особенности занятий гимнастикой с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам

Методические особенности построения занятий гимнастикой с учащимися подготовительной и специальной медицинской групп. Характеристика применяемых средств гимнастики в подготовительной и специальной медицинских группах в зависимости от характера заболевания (болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочеполовой системы, нервно-психической сферы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, органов зрения).

9.3. Массовые гимнастические выступления и спортивные праздники в школе

Значение, задачи и содержание гимнастических выступлений и спортивных праздников в школе. Особенности подготовки гимнастических выступлений. Составление положения и сценария, определение реквизита, инвентаря и оборудования, подбор преподавательского состава, подготовка музыкального материала. Проведение гимнастических выступлений и спортивных праздников в школе.

Раздел ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ

11.1. Характеристика документов, необходимых для проведения соревнований по гимнастике

Характеристика документов, необходимых для проведения соревнований по гимнастике: календарь соревнований, положение о соревнованиях. Программа соревнований по гимнастике (обязательная и произвольная) и условия зачета. Рабочие документы: график соревнований, заявки, личные карточки, список участников и судей, протоколы, судейские записки.

11.2. Состав и работа судейской коллегии при проведения соревнований по гимнастике

Работа главной судейской коллегии, секретариата, судейских бригад перед соревнованиями, во время и после них. Оценка упражнений. Классификация ошибок и шкала сбавок за выполнение элементов. Определение победителей. Особенности проведения массовых мероприятий.

Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Классификация видов гимнастики и их характеристика

Гимнастика — исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов гармонического физического воспитания людей.

Задачи гимнастики:

Укрепление здоровья занимающихся, содействие их физическому развитию, физической подготовленности, формированию правильной осанки.

Обогащение занимающихся специальными знаниями в области гимнастики, формирование гигиенических навыков, приучение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Обучение новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным опытом, а через него и опытом эстетическим, эмоциональным, волевым, общения, нравственным, трудовым и др.

Формирование организаторских и профессионально-прикладных умений и навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности.

Развитие двигательных (мышечная сила, быстрота и др.) и психических (ощущения, восприятия, представления, внимание, память на движения и др.) способностей, необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями различной

сложности, бытовыми, профессиональными, военно-прикладными двигательными умениями и навыками.

Воспитание эстетических, волевых, нравственных качеств и прежде всего добросовестного, глубоко осознанного отношения к учебным и спортивным занятиям, к общественной работе, к труду, чувства товарищества, коллективизма, патриотизма, готовности к защите Родины.

Подготовка высококвалифицированных спортсменов по спортивной, художественной гимнастике и акробатике как самостоятельным видам спорта.

Средствами гимнастики являются гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психорегулирующее воздействие, и др. К основным средствам относятся гимнастические упражнения, музыка и слово педагога. Все средства гимнастики можно уподобить хорошему инструменту в руках грамотного и опытного педагога.

Методических особенностях гимнастики:

Возможность разложить каждое упражнение на части, фазы и изучать его сначала по этим частям, а затем и в целом.

Аналитический характер упражнений позволяет применять их для решения конкретных педагогических или оздоровительных задач.

В гимнастике существует бесчисленное множество самых различных по структуре движений, способам выполнения, энергетическому, информационному, психологическому обеспечению упражнений.

Можно определять пульсовую стоимость каждого включенного в урок упражнения, на ее основе составлять примерную кривую физиологической нагрузки при написании конспекта и управлять ее величиной в ходе урока.

Возможность усложнять упражнения за счет изменения исходных положений, соединения их в связки, включения в комбинации, выполнения в условиях мышечного, умственного утомления, эмоционального возбуждения или угнетения, на разных снарядах, в разных условиях внешней среды.

7. Возможность строгой регламентации педагогического процесса, позволяющего четко организовывать занятия и активизировать деятельность занимающихся на уроке.

Виды гимнастики

Оздоровительные виды Образовательно-развивающие Спортивные виды гимнастики

виды гимнастики

виды гимнастики

Вводная гимнастика основная спортивная гимнастика

Гигиеническая гимнастика женская художественная гимнастика

Физкультурная минутка (физкульпауза ) атлетическая спортивная акробатика

Лечебная гимнастика профессионально- спортивная аэробика

Ритмическая гимнастика прикладная

Развитие гимнастики в Республике Беларусь

Развитие гимнастики в Беларуси имеет хорошие устойчивые традиции, которые заложены еще были в советское время. Белорусские гимнасты начали участвовать в Олимпийских играх с 1960 года в г.Риме. Первым серебряным призёром в спортивной гимнастике стал Николай Милигуло. Если говорить о всех выдающихся результатах гимнастов того времени, то их не перечесть: в 1964 г., в Токио — белоруска Елена Волчецкая — принесла золотую медаль в копилку сборной СССР. В1968 г., в Мехико — Лариса Петрик завоевала золотую медаль. В 1972 г., в Мюнхене — Ольга Корбут — выиграла на Олимпиаде 3 золотые медали, Антонина Кошель завоевала на тех же соревнованиях золотую медаль. Также золотые призеры олимпиад - белорусы Томара Лазокович, Нелли Ким (3 золотые медали в Монреале, 2 золотые медали в Москве), Светлана Богинская (2 золотые медали в Сеуле), серебряные призеры Владимир Щукин и Николай Малеев.

В художественной гимнастике до сих пор звучат имена Олимпийских чемпионов и призеров таких, как Марина Лобач — олимпийская чемпионка в 1988 году. На Олимпийских играх 2000 года Юлия Раскина выиграла серебряную награду и также в групповом упражнении там же национальная команда по художественной гимнастике стала серебряным призером. В Пекине Инна Жукова выиграла серебряную медаль, а национальная команда стала бронзовым призером. Кроме того, Лариса Лукьяненко неднократно становилась чемпионкой мира.

После распада СССР ОО «БАГ» была официально признана Международной федерацией гимнастики (ФИЖ) и Европейским союзом гимнастики (УЕЖ) в 1993 году в качестве единственной организации, обладающей исключительными полномочиями по управлению развитием видов гимнастики, проведению национальных и международных соревнований на территории Республики Беларусь, представлению всех видов гимнастики в субъектах международных спортивных отношений, осуществлению связей и контактов с Международной федерацией гимнастики, Европейским союзом гимнастики и национальными федерациями гимнастики в других странах, а также иными иностранными, белорусскими и международными объединениями.

На сегодняшний день в республике имеется около 50 специализированных детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва, детских спортивных школ по пяти видам гимнастики. Гимнастические школы имеются во всех областях. В школах занимаются более 5 тысяч молодых гимнастов.

Белорусские гимнасты и их тренеры добились выдающихся результатов на соревнованиях различного ранга. В спортивной гимнастике: Виталий Щербо, Иван Иванков, Елена Пискун. Сборная команда Республики Беларусь (Виталий Щербо, Иван Иванков, Андрей Кан, Виталий Руднитский, Александр Шостак) — чемпионы Европы 1994 года. Сборная команда Республики Беларусь (Иван Иванков, Алексей Синкевич, Дмитрий Касперович, Александр Кружилов, Денис Савенков, Виталий Волынчук) — чемпионы мира 2001 года.

В художественной гимнастике неоднократные серебряные и бронзовые призеры международных соревнований в индивидуальном упражнении: Мелита Станюта, Светлана Рудалова, Любовь Черкашина; в групповом упражнении: Алеся Бабушкина, Ксения Санкович Алина Тумилович, Анастасия Иванькова, Дина Гайтюкевич, Марина Гончарова.

В спортивной акробатике золотые, серебряные и бронзовые призеры чемпионатов Европы и мира: женская пара Алина Юшко и Екатерина Мурашко, мужская четверка: Кирилл Шатов, Артем Хвалько, Вадим Уласевич и Кирилл Жданович; женская тройка: Анна Дудковская, Юлия Хрипач, Алиса Усманова. 2009 год вошел в историю, как самый прибыльный год на медали — белорусские спортсмены привезли с чемпионата Европы по акробатике 12 медалей!

Прыжки на батуте и дорожке тоже внесли свой вклад в историю гимнастики. Чемпионы Европы 2005 года в синхронных прыжках: Николай Казак и Вячеслав Модель, финалист чемпионата мира 2007 года в синхронных прыжках Евгений Жуковский. Среди женщин это батутистки национальной команды Татьяна Петреня — бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальных прыжках, Екатерина Миронова — обладательница Кубка мира в синхронных прыжках, Татьяна Леонюк и Анна Горченок — серебряные призеры в синхронных прыжках на этапе Кубка мира в Бельгии 2009 года. По прыжкам на дорожке — это Андрей Кабишев, Сергей Артёменко, Дмитрий Дорошук, Сергей Примаков — бронзовые призеры в командном первенстве чемпионата мира 2007 года.

Причины травматизма и способы его предупреждения на занятиях гимнастикой

Нарушения в организации занятий: проведение с большим числом учащихся на одного преподавателя или с большим количеством групп одновременно; в несоблюдении направления движения потоков занимающихся, неправильном их размещении; в несвоевременном начале и окончании занятий. Для устранения этих причин, преподавателю надо: заранее тщательно продумывать организацию и проведение каждого занятия, учитывая особенности групп учащихся; предусмотреть возможность использования в качестве помощников лучших гимнастов, лиц, освобожденных от занятий.

Нарушения в методике обучения проявляются в несоблюдении принципов дидактики. Это затрудняет овладение упражнениями, может привести к срыву со снаряда и травме, к физическому и эмоциональному перенапряжению. Для того, чтобы не допустить этого, надо хорошо знать принципы дидактики, воспитания и спортивной тренировки и уметь практически реализовывать их в учебно-тренировочном процессе. Надо решительно избегать натаскивания занимающихся на результат.

Недисциплинированность может проявляться: в виде эмоциональных срывов, вызванных трудностью изучения упражнения, нарушением методики обучения, утомлением, отсутствием индивидуального подхода со стороны педагога; в нарушении правил поведения на занятиях и соревнованиях, недостаточной воспитанности занимающихся. Педагог не должен оставлять без внимания любое нарушение дисциплины. Надо разъяснять значение дисциплины как на занятиях и соревнованиях по гимнастике, так и в жизни, в трудовой деятельности. Систематическая воспитательная работа не только предупреждает травматизм, но и повышает качество учебно-тренировочного процесса.

Неудовлетворительное состояние мест занятий, инвентаря и оборудования: их несоответствие требованиям, предъявляемым к проведению занятий гимнастикой, малые размеры зала, неровность пола, неисправность снарядов, матов, дорожек и другого оборудования, их небрежная эксплуатация. Для устранения этих причин необходима регулярная проверка состояния зала, качества инвентаря и оборудования, своевременное устранение неполадок.

Несоответствие формы одежды и обуви проявляется в том, что учащиеся иногда приходят на занятия в неудобной одежде, в обуви не по размеру, со скользкой или толстой подошвой и жестким каблуком. Для занятий гимнастикой предусмотрены специальные костюмы и обувь. Категорически запрещается надевать на спортивный костюм различные броши, значки, цепочки и другие металлические предметы, а также носить часы, кольца.

Нарушение санитарно-гигиенических условий: несоответствие температуры в зале установленной норме, плохое естественное и искусственное освещение, недостаточная вентиляция, избыточная влажность воздуха либо чрезмерная его сухость, отсутствие чистоты и порядка в зале, несоблюдение занимающимися личной гигиены. Для устранения этих причин нужно строгое соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, необходимых для успешного проведения занятий. Особое значение придается личной гигиене учащихся, в частности их прическе.

Недостатки медицинского контроля за физическим состоянием занимающихся: несвоевременность и недостаточно тщательный профилактический медицинский осмотр; несоблюдение рекомендаций врача; непродуманная диспансеризация занимающихся после перенесенных травм. Для устранения этих причин необходимо строгое соблюдение требований врачебного контроля за состоянием занимающихся со стороны медицинских работников, родителей учащихся, а также учителей и педагогов-тренеров.

Недооценка и неправильное применение приемов страховки и помощи: пренебрежительное отношение к страховке и помощи во время выполнения сложных и «опасных» упражнений; незнание требований, предъявляемых к страхующему; отсутствие необходимого опыта и слабое владение навыками страховки и неумение ее организовать; необученность занимающихся самостраховке.

Нарушение правил техники безопасности: неправильная расстановка снарядов, неправильное размещение занимающихся в спортивном зале или у снаряда; неисправность снарядов и подсобного оборудования; небрежное отношение к установке снарядов, укладке матов, особенно в местах приземления. Снаряды должны располагаться на достаточном удалении от стен, неподвижных твердых предметов и от расположения группы занимающихся.

Требования к страхующему, виды страховки и помощи

Под страховкой понимается комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности гимнастов в процессе выполнения упражнений. Она осуществляется без предварительного захвата за руки или другие части тела.

Различают индивидуальную и групповую страховку. Обе формы страховки применяются на начальных этапах обучения наиболее сложным и рискованным элементам и соединениям. Индивидуальная страховка осуществляется преподавателем или одним из занимающихся. Групповая страховка осуществляется двумя или более людьми. Наличие разнообразных страховочных средств в большинстве случаев позволяет применять индивидуальную страховку. Групповая страховка применяется реже.

Страховка и помощь тесно взаимосвязаны и на начальных этапах обучения новому упражнению часто подменяют друг друга. Помощь не только исключает возможность срыва со снаряда, падения, но и является одним из методических приемов обучения.

Различают следующие виды помощи: проводка — действия тренера, сопровождающие гимнаста по всему упражнению или отдельной его части, фазе; фиксация — задержка гимнаста педагогом в определенной точке движения; подталкивание — кратковременная помощь при перемещении гимнаста снизу вверх; поддержка — кратковременная помощь при перемещении гимнаста сверху вниз; подкрутка — кратковременная помощь гимнасту при выполнении поворотов; комбинированные приемы — использование различных приемов, применяемых одновременно и последовательно; серийные приемы — используются в соответствии с построением комбинации: подталкивание — поддержка, поддержка — подталкивание, подкрутка — подталкивание и т.д.

По мере овладения упражнением степень приложения физических усилий педагогом уменьшается, а затем прекращается вовсе и заменяется страховкой. Помощью и страховкой нельзя злоупотреблять, в противном случае можно лишить занимающихся уверенности в своих силах, решительных и смелых действий. Надо добиваться от них самостоятельного выполнения упражнений.

При самостоятельном выполнении упражнений большую роль в предотвращении травм приобретает самостраховка — умение занимающегося своевременно принимать правильные решения и самостоятельно выходить из опасных положений. Для предотвращения возможной травмы можно прекратить выполнение упражнения или изменить его, создать дополнительную опору, перехватить руками, сделать соскок и др. Очень важно научить занимающихся правильно приземляться во время падения.

Навыками страховки и помощи должен владеть каждый занимающийся гимнастикой.

В вольных и акробатических упражнениях страховку оказывают с помощью ручного или подвесного пояса.

В упражнениях на бревне страхующий передвигается вдоль бревна в готовности в любой момент потери равновесия исполняющим упражнение подать руку, гимнастическую палку или поддержать при падении, неудачном соскоке. При наскоках на снаряд страховка оказывается у места отталкивания, а при соскоках сбоку гимнастка поддерживается в области спины и живота. В работе с начинающими рекомендуется страховать вдвоем с обеих сторон бревна. Нельзя в процессе страховки захватывать занимающегося за ноги.

В упражнениях на высокой перекладине, кольцах и брусьях разной высоты страховка осуществляется сбоку под снарядом и передвигаясь на небольшое расстояние вперед и назад в зависимости от направления и характера движения гимнаста. Возможны быстрые переходы на другую сторону, так чтобы не помешать выполнению упражнения. При соскоках надо быстро переходить к предполагаемому месту приземления.

В упражнениях на низких и средних брусьях страховка осуществляется руками из-под жердей. На низких брусьях при страховке детей и при оказании помощи в исполнении некоторых статических элементов можно держать руки и над жердями. Другими средствами страховки являются поролоновые маты, подвесные пояса, возвышения, подставки различного рода и др.

В опорных прыжках ноги врозь, согнув ноги, согнувшись, страховка оказывается стоя спереди и несколько сбоку от места приземления; гимнаст поддерживается или двумя руками за плечо, или одной рукой за предплечье, другой — за плечо или под грудь. При страховке боковых прыжков место страхующего — впереди снаряда со стороны опорной руки. При выполнении прыжков переворотом и более сложных ему надо стоять сбоку и поддерживать под спину и плечо либо под грудь и спину.

Характеристика гимнастической терминологии. Способы образования терминов

Гимнастическая терминология — это система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, установленных сокращений и формы записи упражнений.

Термином в гимнастике принято называть краткое условное наименование какого-либо двигательного действия или другого понятия из этой области человеческой деятельности.

К гимнастическим терминам предъявляются следующие требования:

краткость — позволяет заменить длинное словесное описание, указать не все, а только необходимые характеристики упражнения;

точность — способствует созданию отчетливого представления об изучаемом упражнении, дает однозначное определение его сущности или указываемой особенности;

доступность — достигается использованием словарного запаса и законов родного языка, терминов из смежных областей знания, из практики и интернациональных терминов из данной области.

Существует несколько способов образования новых терминов: а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, д) присвоение имени первого исполнителя.

Использование корней слов русского языка положено в основу создания отечественной гимнастической терминологии. Корнями слов являются такие термины, как: мах, кач, сед, шаг, бег, вис, хват.

Переосмысление, или придание нового значения уже существующим словам, — наиболее распространенный способ образования терминов. Примеры переосмысления: мост, шпагат, круг, вход, выход, переход.

Заимствование терминов и выражений из смежных областей деятельности, а также из прежних терминологических систем позволяет сохранить ставшие популярными в гимнастике, например, цирковые термины: рондат, курбет, твист.

Словосложение — способ, при котором из двух слов образуется одно сложное или составное слово-термин, например: разновысокие (брусья), далеко-высокие (прыжки), руки вверх-наружу.

Присвоение имени первого исполнителя используется для краткого наименования нового сложного и оригинального элемента или соединения, если его полное терминологическое наименование слишком длинно, а сокращенное не позволяет точно понять смысл упражнения. Этот способ обеспечивает только краткость названия упражнения, например: «диомидовский» — махом вперед поворот на одной руке на 360° в стойку на руках.

Существуют следующие закономерности образования терминов для различных типов упражнений: статических, маховых, прыжков и соскоков.

Термины, обозначающие статические положения, образуются путем указания на:

условия опоры, например: стойка на коленях, стойка на голове, сед на пятках;

положение тела и взаимное расположение его звеньев, например: упор сидя углом, горизонтальный упор, вис прогнувшись, вис согнувшись.

Термины маховых упражнений образуются с учетом структуры и особенностей двигательных действий, например: подъемы разгибом, махом вперед, переворотом, одной; спады вперед, назад.

Термины прыжков и соскоков зависят от положения тела в фазе полета над снарядом: прыжок ноги врозь, прыжок боком, соскок углом назад.

Формы и правила записи гимнастических упражнений

Существует две формы записи гимнастических упражнений: текстовая и графическая, каждая из них, в свою очередь, подразделяется на типы. Так, текстовая запись может быть развернутой и сокращенной.

Текстовая развернутая запись построена на использовании гимнастической терминологии в полном объеме. Развернутый текст может представлять собой обобщенную или конкретную запись:

а) обобщенная запись используется в тех случаях, когда необходимо указать целые группы упражнений, не раскрывая их конкретного содержания, например в учебных программах: опорные прыжки, кувырки;

б) конкретная запись предусматривает точное терминологическое обозначение каждого гимнастического элемента в соответствии с правилами, с использованием конкретных терминов основных и дополнительных.

Текстовая сокращенная запись подразделяется на условную и знаковую:

а) условная запись предполагает сокращение всех или почти всех терминов, при этом сокращенные обозначения могут соответствовать не только одному, но и двум-трем терминам развернутой записи, например: Исх: Стк нврз рнпс (Исходное положение — стойка ноги врозь, руки на пояс);

б) знаковая запись использует для обозначения элементов или соединений символы (крестики, кружки, прямые и волнистые линии и т.д.), что удобно для ведения записи упражнений на соревнованиях без привлечения технических средств.

На практике чаще всего используется смешанная текстовая, иначе говоря, частично сокращенная запись, которая отличается от развернутой только тем, что некоторые наиболее часто употребляемые термины записываются сокращенно, например: гимн. — гимнастический, упр. — упражнение, эл. — элемент, соед. — соединение.

Графическая запись представляет собой изображение в виде рисунков поз и промежуточных положений гимнаста, выполняющего описываемое упражнение.

Графическая запись подразделяется на три типа:

а) штриховая запись, как наиболее простая и доступная, удобна для повседневной практической работы, в том числе для написания конспектов уроков и последующего пользования ими;

б) полуконтурная запись предполагает несколько более детальное изображение отдельных звеньев тела, в том числе и кистей рук;

в) контурная запись дает возможность зафиксировать все существенные особенности положения тела и его звеньев,такая запись требует навыков рисования.

При записи комплекса общеразвивающих упражнений каждое упражнение нумеруется римской цифрой. В этой же строчке записывается и.п., а с каждой новой строки — счет арабскими цифрами и выполняемые под этот счет действия. Например:

IV. И. п. — стойка, руки вверх.

1 — присед, руки вперед;

— разгибая ноги, наклон вперед, коснуться ладонями пола;

— присед, руки в стороны;

— и.п.

При описании упражнений с предметом записывается преимущественно путь предмета, а не рук, его держащих, например: мяч вверх (а не: руки с мячом вверх); левую руку перед грудью, мяч вправо (а не: правой рукой мяч в сторону). В упражнениях с обручем указываются положение его плоскости и направление движения. Основные плоскости расположения обруча — горизонтальная, фронтальная и боковая.

Упражнения на снарядах состоят главным образом из упоров, висов и различных переходов из одних положений в другие.

Упражнения на снарядах и акробатические комбинации обычно записываются непрерывно, сплошным текстом, в строчку. Общеразвивающие упражнения, выполняемые на гимнастической стенке и гимнастической скамейке, записываются по правилам общеразвивающих упражнений. Относительно скамейки гимнаст может располагаться продольно, поперек, лицом, спиной, боком, а относительно стенки — лицом, спиной, боком. При записи исходных положений относительно стенки или скамейки используются все указанные термины, в отличие от упражнений на снарядах, где обычное положение (поперек или продольно) по правилам сокращения не указывается.

Основные исходные положения. Положения и движения звеньев тела

Из исходных положений в общеразвивающих упражнениях самым распространенным является стойка. Этот термин означает стойку на ногах, на всей стопе. Наиболее простая из стоек — основная, Другие стойки не являются основными: стойка, ноги врозь, Стойка, выполняемая не на прямых ногах, называется полуприседом или приседом. Если основной опорой является не стопа, то условия опоры оговариваются, например: стойка на носках, на лопатках, на коленях, на правом колене, на руках, на голове .

Исходными положениями могут быть также седы, упоры, положения лежа. Сед, или положение сидя без дополнительной опоры, имеет три основные разновидности: сед, сед ноги врозь, сед на пятках. Наличие существенной опоры руками дает основание определять такое положение, как упор сидя, сед углом и т.п.

Упор называется смешанным, если опора выполняется руками (рукой) и другой частью тела. К смешанным упорам, кроме упоров сидя, относятся упор присев, упор лежа, упор лежа сзади на предплечьях, упор стоя на коленях, упор стоя согнувшись. В простых упорах опора выполняется только руками — двумя или одной, например: упор углом, упор углом вне, горизонтальный упор, горизонтальный упор на локте.

Основными являются: руки вперед, назад (до отказа), вверх, вниз, в стороны. В последнем случае ладони направлены книзу, в остальных — ладони внутрь. Промежуточные — это положения, в которых руки находятся под углом 45° к основным. Направление ладоней не указывается, если оно при принятии промежуточного положения рук не меняется, например: руки вниз-наружу, руки вперед — в стороны — кверху (ладони — как в положении «руки вперед»). Разные промежуточные положения могут отличаться только положением ладоней: руки вверх — наружу и в стороны — кверху, вперед — наружу и в стороны — вперед.

Положения согнутых рук делятся на стандартные, производные и сложные.

Стандартные: руки на пояс, к плечам, за голову, на голову, за спину, перед грудью, перед собой. Производные положения прямых рук записываются так же, как и последние, с добавлением в начале термина «согнуть» и образуются путем выведения прямых рук в указанном направлении и сгибания их до отказа в локтевых суставах. Например: согнуть руки вперед, согнуть руки в стороны, согнуть руки назад. Сложные положения: указывается, куда выводятся прямые руки и куда затем сгибаются, например: руки вперед, предплечья вверх;.

Движения руками делятся на простые, дугообразные и круги. Эти движения могут выполняться прямыми и согнутыми руками, а также предплечьями и кистями: простые — это переведение рук из одного основного или промежуточного положения в другое, когда угловое перемещение не превышает 90°; при этом записывается только следующее положение рук, например: руки вперед — руки в стороны — руки вверх — наружу; дугообразные — с угловым перемещением более 90°; но менее 360°; круги (угловое перемещение равно 360°) могут выполняться в лицевой (фронтальной) и в боковых плоскостях — как и дугообразные, название они получают также по начальному движению.

Положения и движения ног записываются на основе тех же принципов, что и для рук, эти записи также имеют свои особенности. Слово «нога» указывается лишь тогда, когда нельзя определить, о руке или ноге идет речь. Различают положения прямых и согнутых ног. Прямую ногу можно: не только выводить в нужном направлении без опоры, но и ставить на носок; в обоих случаях вес остается на другой — опорной ноге, например: правую в сторону на носок.

Положения согнутых ног описывают аналогично положениям согнутых рук, только нога, в отличие от руки (рук), сгибается под прямым углом, например: согнуть правую.

при записи наклонов не пишется слово «туловище», например: наклон вперед, наклон вправо; для наклонов головы — последняя указывается, например: наклон головы вправо;

при записи поворотов головы и туловища эти части тела указываются, например: поворот головы направо, поворот туловища налево;

дуговые движения не характерны для головы и туловища, при их записи указывается, как и для движений руками, начальное движение и конечное положение, например: дугой вправо наклон головы влево, дугой вперед наклон влево;

круговые движения головой и туловищем выполняются, как правило, из и. п. с наклоном (наклон головы) вперед, реже — из наклона в другую сторону или без наклона, например: круговое движение туловищем вправо, круговое движение головой влево в плоскости, близкой к вертикальной.

Основы техники гимнастических упражнений

Многие упражнения спортивной, художественной гимнастики и акробатики имеют очень сложную структуру как по содержанию, так и по форме, а следовательно, и по технике исполнения.

Структура гимнастического упражнения включает в себя содержание, форму, взаимодействие внешних и внутренних сил, обеспечивающих выполнение упражнения.

Содержание упражнения представляет собой совокупность входящих в него движений, последовательность их выполнения и способностей гимнаста, необходимых для этого.

Форму гимнастического упражнения образуют положения и движения тела гимнаста и его звеньев в пространстве и во времени, взаимосвязь между способностями гимнаста. Форма тесно связана с содержанием упражнения.

Различают технику гимнастического упражнения и технику исполнения гимнастического упражнения. Техника гимнастического упражнения – это объективная как по содержанию, так и по форме модель структуры движений (образец, эталон). Техника исполнения гимнастического упражнения – это целесообразный способ управления движениями, обеспечивающими успешное выполнение упражнения или решение конкретно поставленной двигательной задачи.

Выделяют два вида техники исполнения гимнастических упражнения:

образцовая – безукоризненное, близкое к технике выполнение упражнений в условиях спортивной борьбы;

рациональная, или индивидуальная – учитывает конституционные, двигательные, функциональные, психологические особенности гимнаста и его опыт.

Исполнение упражнений в гимнастике должно отвечать требованиям присущего ей стиля. Оно имеет объективный и субъективный характер. Объективный характер исполнения зависит от модели, образца, эталона структуры техники упражнения, а субъективный – от индивидуального способа исполнения упражнения, от того, насколько точно гимнаст воспроизведет технику гимнастического упражнения и выразит себя в движениях. Техническое мастерство гимнастов характеризуется устойчивостью и качеством исполнения упражнения.

В основе техники гимнастических упражнений лежат законы механики, анатомо-физиологические и психологические свойства личности гимнаста. Законы механики объясняют, как в движениях гимнаста перемещаются отдельные звенья и тело в целом под действием внешних внутренних сил. Внешними силами могут быть: вес тела гимнаста или отдельных его звеньев; сила трения (со снарядом, с опорой); сопротивление воздуха. Эти силы могут как затруднять, так и облегчать выполнение упражнений. Внутренние силы возникают благодаря способности гимнаста развивать напряжение работающими мышцами, использовать эластические свойства связок, суставных сумок, межпозвоночных хрящей. Разумное использование этих сил облегчает исполнение упражнений. Основную роль играет мышечное напряжение.

При обучении гимнастическим упражнениям преподавателю физической культуры необходимо учитывать закономерности анатомии, физиологию движений, психологический уровень управления движениями является наиболее сложным.

Статическими называются такие упражнения (позы), при выполнении которых сумма моментов сил, действующих на тело гимнаста, равна нулю. Скорость и ускорение при этом также равны нулю.

При выполнении статических упражнений на соревнованиях от гимнаста требуется умение сохранять устойчивость, неподвижность в принятой позе в течение 2 — 3 с, с тем, чтобы судьи могли зафиксировать статическое положение тела или отдельных его звеньев. Невыполнение этого условия влечет за собой снижение оценки в соответствии с правилами соревнований.

Динамическими называются такие упражнения, при выполнении которых тело гимнаста совершает движения относительно снаряда или вместе со снарядом (кольца, трапеция, гимнастическое колесо) относительно опоры. Отдельные звенья тела могут совершать движения относительно туловища и одновременно с ним. Техника исполнения этих упражнений основана на соблюдении законов динамики. Каждое звено имеет свой ОЦМ.

Обучение гимнастическим упражнениям. Этапы обучения

Процесс обучения отдельному упражнению, а следовательно, содержание и последовательность применяемых методов и методических приемов можно представить в виде трех тесно связанных друг с другом этапов. Каждый этап имеет свои методические задачи.

Основной задачей этапа ознакомления с двигательным действием является создание предварительного представления об изучаемых упражнениях. Учащиеся должны познакомиться с гимнастической терминологией (упор присев, вис, упор лежа, упор сидя сзади и т.д.) На этом этапе большое значение имеет словесный метод и метод показа. Показ упражнения должен быть безошибочным, т.е. образцовым. Перед показом учитель обращает внимание учащихся на составные части упражнения с таким расчетом, чтобы во время исполнения они знали, на что обратить внимание.

Основной задачей на этапе разучивания гимнастических упражнений, наибольшее распространение получил метод целостного выполнения упражнения, который подразумевает выполнение изучаемого движения в целом. Его применяют при освоении несложных по технике исполнения элементов и соединений и в случаях, когда разучиваемое упражнение не поддается расчленению. На этом этапе важен выбор наиболее эффективных методов обучения, уточнение представлений об изучаемом упражнении и устранении ошибок. Каким бы полным ни было предварительное представление, оно не может быть абсолютно точным при исполнении. В первых попытках оно уточняется в результате непосредственно воспринимаемых ощущений. С этой целью применяется страховка. С помощью специальных приемов учитель помогает ученику получить правильное ощущение, осознать своевременность и интенсивность главных усилий.

На этом этапе используется метод подводящих упражнений. Он заключается в выполнении ранее изученных движений, которые входят в содержание выполняемого движения. Например, кувырок вперед можно разделить на ряд составных движений: упор присев (1), перекат вперед (2), группировка (3), упор присев (4), основная стойка (5). Эти элементы изучают как отдельные, самостоятельные упражнения, а при обучении кувырку вперёд как “подводящие упражнения”. Результатом завершения данного этапа является технически правильное и самостоятельное выполнение упражнения, что даёт возможность перейти к третьему этапу обучения – этапу закрепления и совершенствования упражнения, возможность его выполнения в сочетании с другими элементами.

Наряду с обучением гимнастическим упражнениям перед учителем стоит другая, не менее важная задача – развитие физических качеств: силы, гибкости, координационных способностей. Развитие физических качеств связано с формированием двигательных навыков, закреплением и совершенствованием двигательных умений. Уровень их развития может быть оценен только при выполнении двигательных действий.

Физкультурные залы, гимнастические площадки и их оборудование

Основным местом занятий школьников физическими упражнениями являются крытые и открытые «плоскостные» сооружения. В холодное время учебного года большинство разделов программы осваивается в специально оборудованных физкультурных залах, а осенью и весной занятия проводятся на открытых площадках, расположенных на пришкольном участке.

В соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями к местам занятий физической культурой эти сооружения оснащают гимнастическим оборудованием, приспособлениями и устройствами, которые обеспечивают полноценный учебный процесс.

Содержание физического воспитания учащихся школ характеризуется большим разнообразием применяемых средств. Каждый урок, как правило, является комплексным, объединяющим различные виды учебной программы. В связи с этим основное помещение для занятий — физкультурный зал — по своей архитектуре, освещению, характеристике полов, оборудованию предназначен для решения широкого круга задач обучения различным видам двигательных действий, предусмотренным программой по физическому воспитанию.

Физкультурные залы в школах строят в комплексе с другими помещениями, но располагают отдельно от них. Форма залов, как правило, прямоугольная с соотношением сторон 2:1. Согласно нормам проектирования для школ сооружают залы различных Размеров в зависимости от числа обучающихся школьнико. При залах размещаются вспомогательные помещения для хранения оборудования, гимнастических снарядов, учебного инвентаря, тренажерных устройств и технических средств, комнаты Для учителей, раздевалки (мужские и женские), душевые, туалетные комнаты.

Качественное проведение занятий во многом зависит от наличия и удобного размещения инвентаря и оборудования. При этом исследования показали, что зависимость успешного обучения гимнастическим упражнениям от наличия специального оборудования и инвентаря выше, чем в любом другом виде спорта.

Школьные физкультурные залы оборудуют в соответствии с задачами уроков. Производится это за короткий отрезок времени, в основном силами самих учащихся.

Гимнастическое оборудование устанавливается с таким расчетом, чтобы 4 группы учащихся (по 7 — 8 чел.) имели возможность заниматься на снарядах в течение всего урока.

В школьной программе по физическому воспитанию прохождение материала по разделу «Гимнастика» предусмотрено во второй четверти учебного года. В школах, где имеется два зала, в одном из них целесообразно устанавливать гимнастическое оборудование на всю вторую четверть. Это дает возможность более продуктивно использовать учебное время, а также сохранять оборудование и инвентарь в хорошем состоянии.

Размещение гимнастических снарядов и оборудования должно удовлетворять педагогическим требованиям учебной работы. Оно зависит от размеров зала, от расположения специальных конструкций, от количества занимающихся и задач, решаемых на уроке. В зависимости от размещения стационарных снарядов (перекладина, кольца, брусья р/в) устанавливают и переносные. При этом важно соблюдать меры безопасности.

Гимнастические площадки сооружаются для младших школьников, для школьников V-XI классов Для старших школьников необходимо следующее оборудование: площадка размером 15x40 м, позволяющая разместить на ней комбинированную установку для подвесных снарядов (колец, канатов, шестов), гимнастические лестницы, перекладины, брусья, гимнастические стенки (до 12 пролетов), ямы для опорных прыжков и прыжков в длину. На оборудованной таким образом площадке может заниматься одновременно 40 человек.

Т ехнические средства обучения (ТСО) в физическом воспитании — это системы, комплексы, устройства и аппаратура, применяемые для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Современные требования к организации урока в школе настолько высоки, что без специальных технических устройств и приспособлений учителю физического воспитания трудно интенсифицировать учебный процесс и добиться хороших результатов.

ехнические средства обучения (ТСО) в физическом воспитании — это системы, комплексы, устройства и аппаратура, применяемые для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Современные требования к организации урока в школе настолько высоки, что без специальных технических устройств и приспособлений учителю физического воспитания трудно интенсифицировать учебный процесс и добиться хороших результатов.

Характеристика строевых упражнений, их классификация

Строевые упражнения являются средством воспитания у занимающихся дисциплинированности, организованности, формирования правильной осанки, навыков коллективных действий, развития чувства ритма и темпа движений и т.д.

Строевые упражнения подразделяются на следующие группы:

I – строевые приёмы (выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отставить!», «Разойдись!», повороты на месте и расчёт).

II – построения и перестроения (характеризуются умением строиться в различные виды строя, шеренгу, колонну, круг, а также перестраиваться в них).

III – передвижения (это передвижения строевым и обычным шагом, повороты в движении, передвижения по точкам и границам зала, по диагонали, в обход, по кругу и т.п.)

IV – размыкания и смыкания (связаны со способами увеличения и уменьшения интервала и дистанции строя).

Для пользования строевыми упражнениями введены основные понятия о строе.

Строй – установленное размещение учащихся для совместных действий.

Фланг – правая и левая оконечности строя. При поворотах строя название флангов не меняется.

Фронт – сторона строя, в которую учащиеся обращены лицом.

Интервал – расстояние по фронту между учащимися. Для сомкнутого строя он равен ширине ладони между локтями стоящих рядом.

Дистанция – расстояние в глубину между учащимися, стоящими в колонне. Для сомкнутого строя нормой считается расстояние на вытянутую вперёд руку.

Направляющий – учащийся, идущий в колонне первым.

Замыкающий - учащийся, идущий в колонне последним.

Шеренга – строй, в котором учащиеся размещены один возле другого на одной линии и обращены лицом в одну сторону.

Колонна – строй, в котором учащиеся расположены в затылок друг другу.

При выполнении строевых упражнений для чёткого управления учащихся учитель использует команды и распоряжения. Структурно команда подразделяется на предварительную и исполнительную части. Например: «Шагом - марш!», «Кру – гом!». Но есть команды, которые содержат только исполнительную часть («Смирно!», «Вольно!» и т.п.) Чтобы привлечь внимание учащихся перед исполнительной командой, можно добавить слово «класс» («отделение»…). Предварительная часть команды подаётся отчётливо, громко и несколько протяжно, чтобы учащиеся могли приготовиться к выполнению. Исполнительная часть подаётся после небольшой паузы (1,5-2 с) более отрывисто и энергично. По всякой предварительной команде занимающиеся принимают положение стойки «Смирно!», поэтому ею не следует злоупотреблять. При подаче команды учитель должен быть в положении основной стойки. В некоторых случаях команды целесообразно заменить распоряжениями. Например: «Сомкнитесь влево!», «Повернитесь направо!» и т.п. Злоупотребление командами может привести к их обесцениванию, а частое и неуместное применение распоряжений – к утрате навыка в выполнении строевых приёмов.

При обучении строевым упражнениям пользуются методами показа, рассказа и практического выполнения. Как правило, показ сочетается с объяснением, а затем следует практическое действие. При непосредственном практическом освоении используется целостный метод и метод расчленённого разучивания. Целостным методом в основном обучают строевым приёмам.

Для успешного проведения строевых приёмов необходимо:

знать методику обучения;

знать команды т уметь правильно их подавать (точность команды, интонация и громкость голоса, умение держаться перед классом);

правильно выбирать своё место перед строем;

следить за осанкой и точностью исполнения строевых упражнений (проявлять требовательность);

уметь осуществлять подсчёт и проводить строевые упражнения с музыкальным сопровождением.

При обучении строевым упражнениям пользуются методы показа, объяснения и практического выполнения. При непосредственном практическом (выполнении) освоении выполняется целостный метод и метод расчленённого разучивания.

Методика обучения общеразвивающим упражнениям

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – технически несложные упражнения, составленные из одиночных или совместных движений головой, туловищем, руками и ногами, выполняемые индивидуально или с использованием действий партнера, гимнастических снарядов и различных предметов. Классификация ОРУ:

По анатомическому признаку (в зависимости от работы тех или иных мышц): для рук и плечевого пояса, шеи, ног, туловища и всего тела.

По признаку преимущественного воздействия на физические качества: на силу, гибкость, быстроту, выносливость, скоростно-силового характера, и др.

По признаку методологической значимости упражнений: на координацию движений, осанку, дыхательные упражнения.

По признаку использования упражнений: без предмета, с предметами (палка, гантели, скакалка, набивной и резиновый мяч, и др.); на гимнастических снарядах и со снарядами (гимнастическая стенка, скамейка и др.); на тренажерах.

По признаку организации группы: ОРУ, выполняемые одним, вдвоем, втроем, в кругу, в сцеплении, в сомкнутых колоннах и шеренгах, в движении.

По признаку И.П.: из стоек, приседов, упоров, положения сидя и лежа, висов и др.

Обучение ОРУ проводят различными способами. По показу. Упражнение показывают “зеркально”, стоя лицом к учащимся, Для начала подается команда “Исходное положение ПРИНЯТЬ!” Если все приняли правильное положение, то далее следует команда “Упражнение начи-НАЙ!”. Учитель при этом вместе с учениками выполняет упражнение 2-3 раза сам. Для окончания упражнения подается команда «СТОЙ!» или «ЗАКОНЧИЛИ!» После выполнения прыжков и бега на месте подается команда «На месте шагом – МАРШ!». Этот способ наиболее доступен учащимся младших классов, когда они еще не знают специальной терминологии, не умеют правильно принимать и.п. По рассказу. Учитель указывает и.п. и рассказывает, что нужно сделать на каждый счет. Затем подает команду «Исходное положение ПРИНЯТЬ!». Проверяет исполнение и подает команду: Упражнение (указывает в какую сторону) начи-НАЙ!». Этот способ с большой эффективность можно применять в средних и старших классах, когда у учащихся уже есть знание терминологии, что позволяет им по рассказу учителя мысленно воспроизводить упражнение. По показу и рассказу. Учитель, показывая упражнение, объясняет, что и как нужно выполнить, обращает внимание на наиболее трудные места. Способ может использоваться во всех возрастных группах, особенно при освоении новых и сравнительно сложных по координации движений. По разделениям. Учитель подает команду «Исходное положение ПРИНЯТЬ!» (показывает или называет его), а далее вместе с учащимися выполняет движения на каждый счет. Например: “Упор присев принять – ДЕЛАЙ РАЗ!”, проверяет и требует правильного исполнения; «упор лежа – ДЕЛАЙ ДВА!»; «Согнуть руки – ДЕЛАЙ ТРИ!» и т.д. После выполнения всего упражнения по частям с поправками и уточнениями подается команда : “В целом упражнение начи-НАЙ!”. Игровой способ. Наиболее характерен для учащихся младших классов. Они легко представляют себе различные действия в виде игр.: «Запрещенное движение», «День и ночь», «Ловля обезьян» и др.

Способы проведения ОРУ

Раздельный способ. Внешним признаком раздельного способа является пауза между отдельными упражнениями комплекса. Способ наиболее доступен для проведения ОРУ с учащимися младших классов, а также освоения упражнений комплекса при проведении урока поточным способом. Поточный способ предусматривает непрерывность выполнения комплекса упражнений, т.е. без пауз и остановок, что значительно повышает плотность занятий, активизирует деятельность ЦНС и внимание учащихся. Рекомендуется для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Проходной способ. Упражнения выполняются в движении или со значительным перемещением учащихся через центр зала. В первом случае упражнения выполняются в колонне по одному во время движения в обход или по кругу. Во втором случае упражнения выполняются при поочередном передвижении шеренг в 2,4,6 человек и более в каждой.

Круговой способ предназначен для развития физических качеств в основной части урока наиболее эффективно использовать круговой способ проведения ОРУ. В зале определяются несколько мест занятий (станций) в зависимости от имеющихся гимнастических снарядов и инвентаря, а также задач урока.

Характеристика прикладных упражнений

В группу прикладных упражнений входят: ходьба и бег, упражнения в равновесии, лазание и перелезание, упражнения в метании и ловле, поднимании и переноске груза, переползании, преодолении препятствий и простые прыжки. Их прикладной характер заключается в том, что многие из них находят применение в повседневной жизни, в спортивной, профессиональной и военной деятельности.

Ходьба — сложное по координации движений упражнение, вовлекающее в работу не только мышцы ног, но и большое количество мышц туловища, плечевого пояса и рук. На уроках гимнастики применяются следующие виды ходьбы:

а) обычным (походным) и строевым шагом; б) на носках, пятках, наружных и внутренних сводах стопы; в) перекатом с пятки на носок и наоборот; г) приставными, скрестными шагами; д) в приседе, полуприседе, высоко поднимая колено согнутой ноги; е) выпадами,

Бег — более динамичное упражнение, его влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы гораздо значительнее, чем при ходьбе. В уроках гимнастики применяются следующие виды бега: обычный бег, бег с высоким подниманием колена, бег с захлестыванием голени назад, бег с подниманием прямых ног вперед, в сторону и назад.

Упражнения в равновесии связаны с необходимостью сохранять равновесие, осуществляется рефлекторно за счет согласованной работы сенсорных систем. Их функциональные возможности могут быть развиты с помощью специальных упражнений в равновесии, выполняемых на месте и в движении.

Упражнения в лазании представляют собой передвижение по гимнастическому снаряду в простых или смешанных висах и упорах. На гимнастической стенке лазание можно выполнять одноименным и разноименным способами, одновременными и поочередными перехватами и переступаниями, прыжками, с поворотами, спиной и лицом к стенке.

На гимнастической скамейке лазание выполняется в приседе, в упоре присев, в упоре стоя согнувшись, в упоре стоя на коленях, с опорой на предплечья, в упоре лежа, в положении лежа лицом или спиной к скамейке и др. Усложнение лазания достигается за счет изменения направления передвижения и угла наклона скамейки.

По канату (шесту) лазают в три или два приема.

Упражнения в перелезании и в преодолении препятствий широко применяются со всеми возрастными группами. Преодолевать препятствия можно различными способами: прыжками, перелезанием, подлезанием и пролезанием. Все они с успехом применяются при проведении подвижных игр и эстафет. Прыжками преодолевают невысокие преграды. Подлезают под гимнастические снаряды: конь, козел для прыжков, под гимнастическую скамейку, поднятую над полом, и др. Пролезают в обруч или между рейками гимнастической лестницы, поставленной горизонтально или наклонно.

Упражнения в метании и ловле способствуют развитию силы, быстроты, ловкости, координации движений, глазомера и других двигательных способностей. Метание предмета значительно легче по координации, чем ловля. При ловле в короткий момент времени необходимо определить направление и скорость летящего предмета, его объем и массу, особенности полета, вращение или переворачивание и в зависимости от этого выбрать способ.

Метание в цель применяется чаще, особенно в младших классах. В качестве цели используются набивные мячи, булавы, кегли, обручи, различные мишени, нарисованные на стенах или специальных щитах.

Упражнения в поднимании и переноске груза выполняются с различными предметами и с самими занимающимися. С помощью этих упражнений развивают силу, выносливость к мышечным напряжениям, координацию движений, ловкость, находчивость, умение экономно расходовать свои силы, общительность и др. Упражнения с занимающимися могут быть в виде переноски одного партнера двумя и одного одним.

Упражнения в переползании служат хорошим средством для развития быстроты, ловкости, силы, выносливости. Основными упражнениями являются: а) переползание в упоре стоя согнувшись ноги врозь; б) переползание в упоре стоя на коленях; в) переползание в упоре стоя на коленях с опорой на предплечья; г) переползание на боку; д) переползание по-пластунски.

Простые прыжки. К ним относятся прыжки на месте, в высоту, в длину, в глубину, с подкидного мостика, в «окно», через короткую и длинную скакалку. Каждый из них может состоять из разбега, толчка одной или обеими ногами, полета и приземления.

Характеристика акробатических упражнений

Акробатические упражнения являются эффективным средством разностороннего воздействия на занимающихся. В процессе занятий акробатикой укрепляется здоровье, развиваются координация движений, мышечная сила, быстрота двигательных действий, гибкость, выносливость к мышечной работе, устойчивость функций вестибулярного анализатора к воздействию ускорений, статическое и динамическое равновесие, свойства внимания, память на движения, эмоциональная устойчивость, решительность и смелость, воспитываются личностные свойства: сознательное и активное отношение к занятиям, чувство товарищества, коллективизма, уверенность в своих силах и др.

Различают три вида акробатики: акробатические прыжки, парные и групповые упражнения.

Акробатические прыжки состоят из различных переворотов и сальто с вращениями вперед, в сторону и назад. Прыжки являются основным средством всех видов акробатики.

Парные упражнения подразделяются на мужские, женские и смешанные. Они отличаются насыщенностью силовыми и вольтижными упражнениями, стойками, поддержками и равновесиями, элементами, требующими хорошей гибкости, пластики, хореографии.

Групповые упражнения состоят из упражнений для женщин (тройки) и для мужчин (четверки). Эта группа упражнений включает акробатические прыжки, упражнения на гибкость и равновесие, разнообразные пирамиды и вольтиж, балансирование и элементы хореографии.

В этих видах акробатики выделяются вращательные, балансовые и бросковые упражнения.

Вращательные упражнения характеризуются частичным, полным и многократным переворачиванием гимнаста через голову вперед, назад, в сторону. Они выполняются в группировке, согнувшись, прогнувшись, с места, с разбега и прыжком. Выделяются следующие группы этих упражнений: перекаты, кувырки, перевороты, полуперевороты и сальто.

Балансовые упражнения характеризуются сохранением собственного равновесия и уравновешиванием одного или нескольких партнеров. Из этой группы в гимнастике используются одиночные и парные упражнения. В одиночных упражнениях выделяются четыре подгруппы: шпагаты, мосты, равновесия, стойки. В парных упражнениях применяются различные виды поддержек, их освоение начинается с изучения основных хватов руками.

Бросковые упражнения связаны с подбрасыванием и ловлей соупражняющихся с захватом за голень, бедро, кисти, стопу и т. п., с приземлением на дорожку или на плечи партнера.

Акробатические упражнения выполняют на специальных акробатических дорожках или гимнастических матах. Ими можно заниматься не только в специализированных залах, но и на открытых площадках.

В настоящее время без хорошей акробатической подготовки невозможно достичь высоких результатов как в спортивной, так и художественной гимнастике. Акробатические упражнения в основном определяют трудность вольных упражнений. Кроме того, двигательные навыки и способности, развиваемые при выполнении акробатических упражнений, оказывают большую помощь в освоении упражнений других видов многоборья, а также в формировании навыков самостраховки.

Акробатические упражнения находят все большее применение в основной и прикладных видах гимнастики (профессионально-прикладной, военно-прикладной, спортивно-прикладной). Они используются в подготовке летчиков, моряков, космонавтов, в занятиях с представителями актерской профессии и во многих видах спорта (прыжки на лыжах и в воду, легкая атлетика, спортивные игры, фигурное катание и фигурное плавание, фристайл, прыжки на батуте, виды борьбы, водные лыжи, слалом и др.).

Акробатика — важное средство пропаганды спорта. Акробатические упражнения необычайно зрелищны. Их используют в показательных выступлениях на спортивных праздниках в летних лагерях отдыха, на стадионах, включают в театрализованные представления.

Акробатические упражнения, в основном вращательные и балансовые, входят в «Учебную программу по физической культуре и здоровью учащихся I-IX классов общеобразовательных школ».

Характеристика опорных прыжков

В спортивной гимнастике насчитывается около 200 опорных прыжков. Они способствуют развитию силы мышц рук и ног, укрепляют связки и суставы, развивают прыгучесть и ловкость. При обучении у занимающихся воспитываются решительность, смелость, настойчивость. Благодаря своему разнообразию и специфичности опорные прыжки вызывают у учащихся большой интерес и эмоциональный подъем. Умение легко и быстро перепрыгивать через различные препятствия свидетельствует о хорошей прикладной подготовленности учащихся.

В связи с этим следует отметить, что в учебной программе представлены в основном сравнительно несложные опорные прыжки, имеющие определенный интерес как упражнения прикладного характера (прыжок боком, углом), а также прыжки классификационной программы по спортивной гимнастике категории «Б» (прыжок согнув ноги, ноги врозь). Для облегчения анализа и изучения основ техники в опорных прыжках различают следующие фазы: разбег, наскок на мостик, толчок ногами, полет до толчка руками, толчок руками, полет после толчка руками и приземление. Первоначальному обучению опорным прыжкам должна предшествовать предварительная подготовка, во время которой развиваются физические качества, необходимые для успешного овладения опорными прыжками, и формируются отдельные навыки. В определенной степени эту задачу призваны решить простые прыжки, предусмотренные программой в I-IV классах.

Опорные прыжки делятся на три группы:

Прямые прыжки, для которых характерно перемещение тела над опорной площадью снаряда без переворачивания через голову. К этой группе относятся прыжки ноги врозь, согнувшись и др-

Прыжки переворотом, при выполнении которых гимнаст проходит над снарядом через стойку на руках, переворачиваясь через голову в согнутом, прогнутом положении или группировке. Сюда входят прыжки переворотом вперед, переворотом вперед сгибаясь-разгибаясь, переворотом с последующим сальто вперед и др. Все прыжки могут выполняться толчком о ближнюю или дальнюю часть снаряда без поворота и с поворотами на 180° и более.

Боковые прыжки, при выполнении которых ОЦМ тела гимнаста проходит в стороне от площади опоры. К ним относятся прыжки боком, углом, прогнувшись. Они выполняются через козла, коня в ширину, через коня с ручками, через комбинированные снаряды.

При освоении опорных прыжков вначале рекомендуется обучить устойчивому приземлению, затем технике разбега, наскоку на мостик, толчку ногами о мостик, далее — технике полета до толчка руками и, наконец, толчку руками. Только после овладения этими действиями можно обучать отдельным опорным прыжкам.

Характеристика упражнений на брусьях

На брусьях (высота 175 см от поверхности матов) выполняются упражнения, характерные для многих видов гимнастического многоборья. Параллельные брусья — снаряд мужского многоборья, разновысокие – женского.

К ним относятся статические, силовые, динамические и маховые упражнения. Они выполняются в упорах и висах, поперек и продольно по отношению к снаряду, на одной и двух жердях, с попеременным и одновременным перехватами рук, на середине и на концах жердей, лицом наружу и внутрь. Для успешного овладения упражнениями на этом снаряде необходима хорошо развитая сила мышц рук, плечевого пояса, живота и спины, высокая подвижность в плечевых и тазобедренных суставах, ориентировка в пространстве и чувство равновесия, эмоциональная устойчивость, решительность и смелость, правильная осанка в висах и упорах. Эти способности развиваются до и в процессе овладения сложными упражнениями.

Для выполнения упражнений на брусьях применяют различные хваты за снаряд: в висе — хват снаружи, когда тыльные поверхности кистей вместе с большим пальцем находятся в положении наружу от жердей; изнутри — когда тыльные поверхности кистей и большие пальцы обращены друг к другу, внутрь брусьев; в упоре — обычный хват, обратный хват (тыльная поверхность одной из кистей обращена внутрь брусьев).

Из упражнений на брусьях в школьную программу по физической культуре включены простейшие статические и динамические упражнения.

К статическим упражнениям относятся смешанные и простые висы и упоры.

Смешанные висы выполняются главным образом на одной жерди продольно, как на перекладине. Возможен вис на двух жердях поперек с опорой ногами завесом изнутри и снаружи жердей.

Простые висы включают вис, вис на согнутых руках, вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис сзади, горизонтальный вис спереди и сзади.

Смешанные упоры: сед ноги врозь, сед на левом (правом) бедре На одной жерди внутри и снаружи, упор лежа и упор лежа сзади Ноги на жердях, упор стоя на одном и двух коленях, упор лежа продольно на одной и двух ногах, упор лежа и упор лежа сзади на предплечьях ноги на жердях, упор стоя согнувшись.

К простым упорам относятся: упор, упор на предплечьях, упор на руках, упор углом, горизонтальный упор на локте, упор согнувшись, стойка на предплечьях, стойка на руках, горизонтальный упор на руках.

Травмоопасность упражнений на брусьях диктует широкое использование разнообразных способов страховки и помощи. При разучивании подъемов и кувырков помощь оказывается поддерживанием или подталкиванием спортсмена снизу под ноги, таз или плечи. Если нужно оказать помощь гимнасту, когда он находится выше жердей (при выполнении поворота махом вперед, кувырка назад и вперед прогнувшись, стойки на руках и т. п.), то используется возвышение (стул, гимнастический стол или конь). Во всех случаях оказывать помощь и страховку нужно таким образом.

Чтобы руки страхующего не мешали движениям спортсмена. В первых попытках исполнения рискованных упражнений рекомендуется использовать подвесной пояс, накрывать жерди или станину брусьев матами.

Характеристика упражнений на перекладине

На перекладине выполняются висы, упоры, подъемы, перевороты, обороты, размахивания, повороты и соскоки. Они могут быть простыми и очень сложными, поддающимися овладению только квалифицированным гимнастам. Эти упражнения располагают большими потенциальными возможностями для развития у занимающихся координации движений, мышечной силы, гибкости, устойчивости функций вестибулярного анализатора к дей-

ускорений, ориентировки в пространстве, эмоциональной устойчивости, решительности и смелости, точного расчета и осторожности при выполнении сложных упражнений, для формирования правильной осанки, а следовательно, и укрепления здоровья.

В занятиях со школьниками используются низкая, средняя и высокая (высота 255 см от поверхности матов) перекладины. На больших физкультурных праздниках довольно сложные упражнения выполняются на перекладинах высотой до 4 м.

Основной рабочей частью перекладины является гриф. Он представляет собой металлический стержень, опираясь на который гимнасты выполняют упражнения, держась за него руками хватом сверху, снизу; разным, обратным и скрестным хватами.

Упражнения на перекладине выполняются на соревнованиях гимнастов всех уровней подготовленности — от новичков до мастеров международного класса.

Вис является исходным и промежуточным элементом в системе элементов комбинации. Он выполняется обхватом грифа перекладины четырьмя пальцами сверху и большим пальцем снизу. Вис характеризуется провисанием в плечевых, грудинно-клю-чичных и тазобедренных суставах под действием тяжести тела. Обучение начинают с виса на верхней рейке гимнастической стенки лицом и спиной к ней. Различают несколько разновидностей висов.

Вис на согнутых руках характеризуется предельным их сгибанием в локтевых суставах, подбородок выше грифа перекладины. Выполняется с помощью, а затем и самостоятельно.

Вис прогнувшись выполняется спереди (бедра касаются передней поверхностью грифа перекладины), сзади (бедра касаются задней поверхностью грифа перекладины), ноги врозь левой (правой), на подколенках. При этом тело гимнаста висит вниз головой.

Вис согнувшись — это такое положение гимнаста на снаряде, при котором его тело максимально согнуто в тазобедренных суставах, ноги находятся между рук, голова слегка наклонена вперед. Выполняется силой или из размахивания. Разновидностями виса согнувшись являются вис согнувшись спереди и сзади.

Вис сзади выполняется из положения виса согнувшись и прогнувшись опусканием ног и таза до предела вниз, допускается небольшое сгибание в тазобедренных суставах.

Страховка и помощь при выполнении упражнений в висе оказываются стоя сбоку одной рукой под спину, другой — под живот или шею и таз.

К смешанным висам относятся: вис стоя; вис присев; вис лежа; вис лежа ноги назад; вис лежа боком продольно и поперек; вис на одной и двух ногах; вис на правой (левой) вне.

Упоры на перекладине чаще всего являются смешанными, так как гимнаст опирается на нее не только руками, но и другими звеньями тела. К упорам относятся: упор, упор сзади, упор присев; упор — правая (левая) в сторону, с опорой ступней о перекладину, упор ноги врозь правой (левой), то же вне; упор стоя согнувшись, то же ноги врозь. Техника их исполнения простая, поэтому изучаются они целостным методом сначала на низкой, а потом и на высокой перекладине. К простым упорам относятся: упор углом и упор углом ноги врозь вне. Эти упоры являются связующими и могут служить исходным положением для выполнения сложных элементов.

Характеристика упражнений на кольцах

Упражнения на кольцах (высота 255 см от поверхности матов) относятся к одному из наиболее сложных видов гимнастического многоборья. Основными из них являются: подъемы, выкруты, обороты, статические положения и силовые элементы, соскоки. Из сочетания этих упражнений состоят комбинации, выполняемые гимнастами на соревнованиях. Непременным условием современных комбинаций является сочетание разнообразных силовых перемещений, сложных статических поз, резких переходов маховых упражнений в статические. Диапазон их трудности очень большой. Поэтому для овладения такими упражнениями необходимо сочетание хорошо развитой мышечной силы, гибкости, ориентировки в пространстве и чувства равновесия, эмоциональной устойчивости, решительности и смелости. Перечисленные способности развиваются в процессе овладения упражнениями на кольцах.

Конструктивные особенности этого снаряда представляют собой подвижную опору свободно перемещающихся, в зависимости от движения гимнаста, колец, причем всегда в противоположном направлении. Это создает специфические трудности при выполнении упражнений и требует формирования прочных, устойчивых помехам умений и навыков, присущих упражнениям на данном снаряде.