СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа кружка "Игры народов Севера"

Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и психологическом развитии. В связи с этим на протяжении 10 лет в нашей школе работает кружок "Игры народов Севера". Подвижные игры в рамках внеурочной работы в значительной степени могут восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность детей во время учебы.

Просмотр содержимого документа

«Программа кружка "Игры народов Севера"»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п. Ягодное»

| Рекомендовано руководитель МО _______________ Копыльцива Т.О. Протокол №__ от «__»______2017 г | Согласовано Заместитель директора по УВР __________________ Манина И.В. «__»________2017 г | Утверждено Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное» ___________ «__»_________2017 г |

Планирование работы кружка

название: Игры народов Севера

руководитель: Калашникова С.М.

2017 – 2018 уч. год

Пояснительная записка

Социально-экономические реформы последних десятилетий XX - начала XXI в., происходящие на фоне естественных геополитических и пассионарных тенденций, а также повышенной миграционной активности пришлого населения, пагубно отражаются на традиционном укладе жизни представителей коренных северных народов (чукчей, эскимосов, коряков, юкагиров, эвенов и других) - исконных обитателей экстремальных арктических регионов.

Принятие новой концепции национальной системы образования в Российской Федерации и специфика социально-демографической ситуации на Севере побуждают вести поиск путей воспитания в современных условиях с учетом региональных особенностей. Наиболее важными задачами в этом поиске являются: реализация идеи национальной школы, построение содержания образования на основе диалогического и регионального принципов с использованием этнокультурного опыта коренного населения в условиях двуязычия, сосуществования и взаимосвязи разных культур; сохранение элементов традиционной воспитательной системы.

Все это усиливает необходимость теоретического осмысления процесса развития этнокультурных традиций воспитания детей коренных народов, объединенных общим мировоззрением, общими социальными институтами.

Возрождение этнокультурных традиций воспитания, выявление их непреходящей ценности, реализация их социально-педагогического потенциала являются сегодня важнейшим условием сохранения уникальной автохтонной культуры, этнической идентификации подрастающего поколения.

Социально-педагогический аспект программы связан с изучением опыта социального воспитания детей в культуре этноса, что определяет актуальность и ценность исследования воспитательного потенциала этнокультурных традиций воспитания как основы для определения возможностей и перспектив его реализации в современных условиях.

Социально-педагогический аспект программы связан с изучением опыта социального воспитания детей в культуре этноса, что определяет актуальность и ценность исследования воспитательного потенциала этнокультурных традиций воспитания как основы для определения возможностей и перспектив его реализации в современных условиях.

Недостаточная изученность традиционной воспитательной системы автохтонных народов Севера обусловила необходимость разработки данной программы, посвященной развитию этнокультурных традиций воспитания детей.

Актуальность настоящей программы обусловлена также отсутствием специального обобщенного исследования комплекса этнических традиций, наиболее значимых в воспитании и представляющих логику «северного миропонимания» и построения соответствующего образа этноса в сознании ребенка.

Мировоззренческая позиция программы ориентирована не на отдельные национальные черты, моральные ценности или конкретный педагогический «урок», прием, традицию, а на целостный «качественный» образ жизни народа в экстремальных природных условиях, в которых формируется, функционирует и видоизменяется соответствующая система воспитания.

Данная программа строится на основе следующих принципов:

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и воспитании;

развитие самостоятельности;

развитие способности к самообеспечению;

уважение личности.

Игра и общественная жизнь народов Севера настолько взаимосвязаны, что можно отметить прямую зависимость между играми и социально-экономическим укладом жизни этих народов. Для игр северных народов всегда были присущи воспроизведение определенных жизненных явлений, заданных ситуаций, моделирование отдельных видов деятельности, наличие определенных правил, эмоциональной значимости действий, направленности на реальную жизнеустойчивость человека в условиях Севера. Г. А. Меновщиков, В. В. Леонтьев, В. И. Прокопенко, С. Н. Стебницкий отмечают, что «подобная система» физического воспитания существовала практически у всех народов Севера и Дальнего Востока.

Различия в видах подвижных игр, их функциях определялись этнической и природной самобытностью. Необходимость всестороннего физического и трудового воспитания определялась природно-климатическими условиями, традиционными видами труда, структурой содержания свободного времени.

В опыте народной педагогики коренного населения Северо-Востока подвижным играм и спортивно-физкультурным состязаниям отводилось все свободное время. Игры и состязания способствовали адаптации (Я. И. Линденау, В. Г. Богораз, В. В. Леонтьев, В. И. Прокопенко), поэтому так широко использовались воспитательными институтами семьи, общины для развития физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной жизни ребенка.

Значимость подвижных игр в жизни народов Севера в передаче опыта промыслово-хозяйственной деятельности, приспособлении к среде обитания, передаче традиций, средств физического воспитания, вовлечении в трудовую деятельность в экстремальных климатических условиях.

Основные функции игр народов Севера: воспитание через игру будущего охотника, оленевода, рыболова, воина-защитника. Этнопедагоги считают, что игры автохтонных народов - «средство физического развития» и «экологического воспитания», «репетиция трудовой деятельности», «источник изучения истории края». В. И. Прокопенко выделяет «компенсаторную функцию игры» - получение психологического «заряда», достижение необходимого объема двигательной активности. В. М. Григорьев обосновал «функцию» связи игр с праздниками народного календаря, с семейными праздниками. Он также выделяет функции: «значимости игрового фольклора для младенческих лет», «семейно-общинного руководства играми», «проявления основ обрядово-игровых традиций». Осваивая в игре будущие социальные и профессиональные роли, ребенок приобретал необходимые для адаптации в социуме навыки и качества.

Сегодня существует множество классификаций народных игр. Большой интерес представляет классификация игр, представленная в книге «Игры народов СССР», где выделены три типа игр: драматические, спортивные и орнаментальные. В особую группу выделены производственные и бытовые игры. Производственные игры делятся на три группы: охотничьи (в том числе и рыболовные), скотоводческие и земледельческие. В спортивных играх выделены состязания простые и сложные.

Особый интерес представляет классификация игр народов Севера, нашедших описание в работах Л. В. Певговой. Это игры с мячом; игры в войну: сюжетные игры: игры-упражнения. В. Г. Богораз традиционные игры и состязания чукчей связывает с социально-экономическими условиями жизни и промысловой деятельностью оленеводов, охотников на морского зверя, рыбаков и в соответствии с этим выделяет группы игр с определением возраста играющих.

Игры малочисленных народов Севера, несмотря на различия, имеют много общего (по игровым средствам, возрасту играющих, полу, промысловой направленности).

В новой классификации детских народных игр, предложенной С. Л. Новоселовой, выделены тренинговые, обрядово-ритуальные и досуговые игры. Подчеркивается их значимость для каждого народа во всех сферах его духовной и материальной культуры.

Тематика их различна. В основе игровых возрастных периодов лежат психофизиологические особенности, физическое развитие, социализация личности ребенка. Кроме того, учитываются отличительные особенности разнообразных движений, которые в совокупности включают в себя все свойственные человеку естественные движения.

Дети в возрасте от 7 до 12 лет предпочитали интеллектуальные игры и игры на выносливость, физическую подготовку, закалку. Это игры с бегом на короткие и длинные дистанции, бег по кругу, разнообразные прыжки, в том числе прыжки на моржовой шкуре, игры с мячом, камнями, мелкими палочками, оленьими рогами (корачет), борьба-возня, сюжетные игры.

Для детей этого возраста характерна взаимосвязь видов детского труда и игровой деятельности. Среди самостоятельно изготовляемых игрушек у мальчиков преобладают самострелы, рогатки, копья деревянные, дротики из проволоки, лук и стрелы.

Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и психологическом развитии. Подвижные игры в рамках внеурочной работы в значительной степени могут восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность детей во время учебы. Сложные и разнообразные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и систем организма и формированию здоровой осанки.

Подвижные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так как для большинства подвижных игр необходимо достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной адаптации формирующейся личности в будущем.

Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воздействие на организм, они еще и очень увлекательны и разнообразны по содержанию. Если надоедает одна игра, всегда на выбор есть еще множество других. По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка.

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определенных игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи («один - за всех и все - за одного» - цыплята), ответственности, смелости, находчивости (наседка).

Подвижная игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики.

На наш взгляд народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов.

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине.

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор. На территории Магаданской области проживают разные народы, поэтому наблюдается интенсивное взаимопроникновение национальных культур, что связано с территориальным перемещением людей. Дети разных национальностей, посещая общеобразовательные учреждения, повседневно общаются, рассказывают сказки, рисуют, играют в разные игры, поют и танцуют, внося в свою деятельность элементы национальной культуры.

Данная программа призвана, в том числе, помочь учащимся находить общий язык со сверстниками, пробудить интерес к многонациональной культуре и искусству своего края через игры, увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям всего мира.

Цель программы: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Задачи программы:

научить детей играть активно и самостоятельно;

вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу;

способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности.

Программа рассчитана на учащихся 1- ых классов.1 час в неделю, 33 часа в год.

Программа предполагает проектную деятельность учащихся по темам: «Помнить прошлое, сохранить будущее», «Стратегия охраны белого медведя», «Местная география» и т.д. Результатом такой проектной деятельности учащихся станет «Школьная книга проектов».

Содержание программы

В программу включены не только мероприятия для организации и проведения спортивных и подвижных игр, но и информационно-практический материал по истории происхождения и развития различных спортивных видов деятельности народов Севера. В программу включены комплексные гимнастические упражнения, пальчиковые игротренинги, комплекс упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для нормализации осанки. Программа дает представление о самобытности соседствующих народных культур в играх. Вводятся понятия структуры игры, правил игры, правил общения, правил безопасности. В программу включены инсценировки, театрализованные представления, беседы о правилах общения и безопасного поведения во время игры.

Программа курса «Игры народов Севера», 1 класс (33 ч), предполагает одноразовые занятия в неделю по 35-45 минут каждое, всего 33 занятия в год.

| 1. | Вас приглашает страна Игр. Какие бывают игры. Театрализованное информационное представление об играх и их происхождении. |

| 2. | Правила игры. Обязательны ли они для всех? Театрализованное представление «Невоспитанные Шиповки и вежливый Секундомер». |

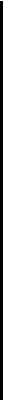

| 3. | Игры-сцеплялки. Игры, в которых присутствует специфическое построение, сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса. |

| 4. | Игры на реакцию. |

| 5. | Игры-перетягивания. Силовые игры, общей целью которых является необходимость перетянуть противника определенным образом. |

| 6. | Догонялки. Всевозможные игры с общей игровой механикой – водящему (или водящим) необходимо осалить (коснуться) убегающих игроков и игры эстафеты. |

| 7. | Поисковые игры. Игры, игровой процесс которых построен на поиске участников или предметов. |

| 8. | Спортивные игры. Игры по мотивам популярных игровых видов спорта: футбола, волейбола и т.д. |

| 9. | Игры с мячом. Эстафета. |

| 10. | Игровая программа. |

| 11. | Звероробика. |

| 12. | Прыгательные игры. Игры со скакалкой, резинкой и т.д. |

| 13. | Старинные игры. |

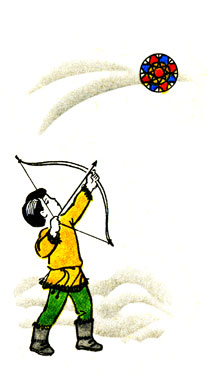

| 14. | Игры на меткость. Стрельба по мишеням. |

| 15. | «Спортивные почемучки» викторина, посвященная спорту. |

| 16-33 | Народные игры. |

Основу учебного материала составляют игры, сходные по определенным признакам:

по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра против зла);

по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и высокой интенсивности);

по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные);

по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, сюжетные);

по физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости);

по отношению к структуре занятий (для подготовительной, основной, заключительной частей занятий).

Данная классификация предназначена для того, чтобы облегчить учителю планирование занятий с младшими школьниками и наглядно обозначить соответствие народных игр разделу программы.

Прогнозируемые результаты применения программы направлены:

на формирование первичных общеучебных умений и навыков у учащихся. Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения, тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, развлекательны и эмоциональны. Помимо того, народные игры имеют огромное значение для духовно-нравственного, эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с национальными игровыми традициями и культурой.

введение детей в предметную область физической культуры. Овладение детьми способом игровой деятельности позволит им применять умения и навыки и в другие периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Обучение должно быть ориентировано на зону ближайшего развития, то есть на опережающее актуальное состояние способностей ребенка, но не ограничивающее развитие других способностей (содействуя развитию силы, мы в тоже время угнетающе действуем на развитие гибкости и т.д.).

Ожидаемые результаты:

К концу первого года обучения дети должны иметь представление:

об историческом наследии народов Севера и народных игр;

о традициях северных народных праздников;

о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности;

должны знать:

историю возникновения народных игр Севера;

правила проведения игр, эстафет и праздников;

основные факторы, влияющие на здоровье человека;

основы правильного питания;

правила поведения во время игры.

должны уметь:

выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость);

проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;

владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарем;

применять игровые навыки в жизненных ситуациях.

Примерный перечень игр

Ловкий морзверобой

На площадке устанавливают череп тюленя. Играющие располагаются на «льдинах» (выложенных кругах из гальки) перед «тюленем» на расстоянии не менее 3∙1 м от него. Поочередно они бросают в тюленя мячом. За точный выстрел - приз. (Указание: исходное положение для броска участник выбирает сам, это может быть бросок с колена, метание из-за головы через плечо, стоя лицом по направлению метания).

Стрельба в цель после кружения

На столб или дерево помещается цель - диск диаметром 20-25 см (дерево, позвонок кита, плоский камень). На расстоянии не менее 5 м устанавливается шест (палка), вокруг которого игрок несколько раз обегает и затем метает мяч (камень, снежок) в диск. Побеждает тот, кто попадет в цель, предварительно обежав вокруг шеста большее число раз, а бросок выполнит точно с определенного места (ямки, кочки, камня, палки).

Бег с палкой на выносливость на большое расстояние.

Бег на лыжах-«ракетках» по торосистой или тундровой кочковатой местности с преодолением препятствий: подъемов, спусков, рыхлого снега, твердого обледенелого наста.

Бег на короткую дистанцию с преодолением препятствий по рыхлому снегу.

Бег с тяжестью на икрах ног на определенные дистанции. Мешочки наполняются галькой или песком.

Бег на собачьих и оленьих упряжках.

Бег на санках-«канрак» в сидячем и стоячем положении. Стоя на санках, мальчик отталкивается двумя палками с острыми наконечниками и быстро мчится вперед. Учащиеся младших классов принимают участие в соревнованиях в сидячем положении, отталкиваясь укороченными палочками или руками.

Корачет

Число участников и их возраст не ограничены. Играющие становятся в две шеренги на расстоянии друг от друга 3-4 м; расстояние между шеренгами 15-20 м. Один из играющих волочит между шеренгами на ремне челюсти моржа или обломок оленьего рога, а остальные бросками пытаются заарканить его. Чем предмет меньше, тем лучше.

Вопканелеченан

В центре ровной площадки вкапывается или вмораживается высокий тонкий столб, с верхушки которого почти до самой земли свисает ремень. На конце ремня крепится небольшой чурбачок. Играющие становятся в круг. Один из них подбрасывает чурбачок вверх, остальные ловят его на лету чаутами.

Выеткорэлян

Соревнование проводится с пращой, которая состоит из нерпичьего ремня, ровно и аккуратно обработанного. На одном конце ремня имеется петелька, которая надевается на средний палец правой руки, на другом - кисточка из шкурки нерпы - мандарки, которую зажимают в ладони. На других концах обоих ремней крепится закладочка из лахтачьей кожи с прорезью посредине. Длина пращи от вытянутой левой руки до согнутой в локте правой определяется ростом и сложением ребенка. Метание: В закладку из лахтачьей кожи вкладывают камень размером с небольшую картофелину и прижимают большим пальцем левой руки. Левой рукой камень наводят на цель и резким взмахом правой руки над головой метают в нужном направлении. Соревнование лучше всего проводить в летнее, весеннее и осеннее время, когда земля еще не покрыта снегом. Метание камней может производится в цель, на расстояние и высоту. Не рекомендуется проведение упражнений с пращой в дождливую погоду.

Ченкачет

Метание бола, или костяшки. Бола несколько отличается от пращи, но способ метания тот же. Обычно один из играющих бросает бола вверх, а остальные на лету ловят его своими бола.

Игры с акыном

Акын - это предмет, без которого не обходится ни один охотник в море. Он служит для доставания нерпы из воды на расстоянии 30-40 м. Состоит из деревяшки грушевидной формы с крючьями и длинного ремня. Соревнования могут проводиться по метанию в цель и на расстояние. Акын можно выточить на токарном станке по дереву.

Прыжки через препятствия с тяжестями

Нужно взять в руки камень (величина камня заранее оговаривается), прижать его к груди и выполнить несколько прыжков. (Упражнение усложняется тем, что место для его проведения подбирается с дополнительными препятствиями: кочками, небольшими камнями, бревном, ребрами кита.) Побеждает тот, кто обладает хорошей координацией, прыгучестью, смелостью.

Прыжки горностая

На земле намечается стартовая линия. Участники становятся у линии. Присев, отталкиваются одновременно руками и ногами, прыгают вперед, во время полета хлопают в ладоши. Следующий прыжок - вниз с бревна, затем прыжки на дальность на одной ноге, без смены ног, прыжки на дальность с места (толчок двумя ногами). Заключительными в игре являются прыжки на одной ноге через положенные по длине площадки препятствия: камни разной величины, палки, шкуры лисы, зайца. Побеждает тот, кто пропрыгает дольше.

Перепрыгивание через мяч

Многократное перепрыгивание двумя ногами одновременно через травяной набивной мяч - 20 см. Многократное выполнение упражнения до отказа соревнующихся.

Бег по кругу

Длительный бег по кругу на максимальную продолжительность по времени.

Длительный бег с произвольной скоростью (до отказа соревнующихся).

Ползание на коленях

Девочки в тяжелой одежде соревнуются в ползании на коленях: кто дальше и кто быстрее. Состязаются также в движении кругом с наклоном вперед, держа руки у носков обуви. Другой вид состязания - ходьба крутом с приседаниями, подражание движениям тюленя, ворона.

«Оленеводы и волки» - «Качикан»

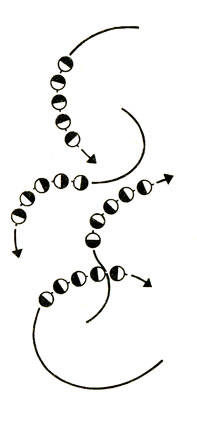

Выбирают самого сильного мальчика или девочку - это «пастух-оленевод», один ребенок - «волк», все остальные дети- «олени». Игра командная. Правило: Дети, изображая стадо оленей, составляют цепочку, держа друг друга руками за пояс. Впереди цепочки помещается самый рослый мальчик или девочка. Этот ребенок - «пастух». Задача «пастуха-оленевода» заключается в том, чтобы помешать «волку» оторвать от цепочки последнего ребенка. Оторванный «олень» считается «съеденным». В игре дети-«олени» должны проявить удивительные физические качества: быстроту и ловкость; «пастух-оленевод» - находчивость, увертливость; ребенок-«волк» решительность, энергичность и силу.

Вариант. Дети-«олени» собираются в кружок. Подражая стаду пасущихся оленей, «копытят» мох, приседают, прыгают, медленно бегают. Стадо оленей окарауливают 2-3 «пастуха-оленевода». На стадо нападают «волки-нэлуки». Пастухи кричат: «Нэлуки! Нэлуки! Ок! Ок!» Дети-«олени» разбегаются. «Съеденным» считается тот из стада, кого «волк» коснется рукой по плечу. Такой «олень» выбывает из игры. «Оленеводы» защищают стадо, применяют различные силовые методы, заключением игры может быть борьба-возня.

Ловля «куколки»

Веселая игра с «куколкой». Задача ее в том, чтобы петлей поймать «куколку». Победителем признается тот, кто сможет наибольшее число раз поймать «куколку». Для проведения этой игры один игрок становится в центр крута с выкриком «Э-эк!» и выбрасывает участникам «куколку» (2,5-5 см высотой), имеющую вид деревянной рогатки, выше основания которой крепится горизонтальная палочка.

Метание гарпуна на дальность - эскимосская игра «Уккаль»

Это игра - состязание в развитии ловкости, в бросании копья, гарпуна. Каждый участник метает только свой гарпун. Охотничий гарпун (копье) имеет простую конструкцию: ровное деревянное древко, изготовленное из прочной породы дерева, длиной 1,5 м и толщиной до 2 см с одним заостренным концом. Игра способствует развитию зоркости, выработке терпения, развитию силы рук, мышц спины, плечевого пояса. Целью для метания служит чучело кита, нерпы. Размер мишени зависит от возраста участников. Расстояние для броска оговаривается заранее. Гарпун метают по очереди. При бросании гарпуна на дальность на земле проводится граница, переступать которую не разрешается. Бросок считается правильным, если гарпун по окончании полета втыкается в землю (песок). Если гарпун падает плашмя, бросок не засчитывается, а тот, кто сделал такой бросок, выбывает из состязания. Попавший в мишень считается удачливым морским зверобоем-охотником.

Это игра - состязание в развитии ловкости, в бросании копья, гарпуна. Каждый участник метает только свой гарпун. Охотничий гарпун (копье) имеет простую конструкцию: ровное деревянное древко, изготовленное из прочной породы дерева, длиной 1,5 м и толщиной до 2 см с одним заостренным концом. Игра способствует развитию зоркости, выработке терпения, развитию силы рук, мышц спины, плечевого пояса. Целью для метания служит чучело кита, нерпы. Размер мишени зависит от возраста участников. Расстояние для броска оговаривается заранее. Гарпун метают по очереди. При бросании гарпуна на дальность на земле проводится граница, переступать которую не разрешается. Бросок считается правильным, если гарпун по окончании полета втыкается в землю (песок). Если гарпун падает плашмя, бросок не засчитывается, а тот, кто сделал такой бросок, выбывает из состязания. Попавший в мишень считается удачливым морским зверобоем-охотником.

Педагоги особое внимание уделяют использованию традиционных игр-состязаний, игровых заданий.

Игра-состязание «Неваляшки»

В игре 3-4 детям привязывают туловище к коленям и роняют. Выигрывает тот, кто сумеет первым подняться.

«Икухтуты» - эскимосская игра-состязание по испытанию силы и ловкости рук

Многократное подтягивание на руках; побеждает тот, кто больше подтянется.

Кто большее число раз выжмет камень одной рукой, поочередно двумя руками.

Упражнения на гибкость ног.

Лучший охотник

На определенном расстоянии устанавливают мишень (палочку, чурочку, рога - это «олень»). Стрелки-охотники начинают стрелять из луков из разных положений: с колена, стоя. Победителем считается тот, у кого больше всех попаданий в мишень.

Прыжок лахтака

В соревновании участвуют несколько человек. Правило: Участник, опираясь на руки и носки ног, находится в горизонтальном положении по отношению к земле. В таком положении следует прыгать вперед, в сторону. Победителем считается тот, кто сделает больше всех прыжков и, несмотря на крики наблюдающих за состязанием, не выйдет из игры.

Прыжки ворона

Чукчи эту игру-состязание называли «валвыпин кун» - «прыжки Ми корточках». Участники игры - мальчики. Соревнующиеся игроки опускаются на корточки и прыгают, подражая прыжкам ворона. Кто прыгает дольше, тот победитель.

Борьба-возня

Борются мальчики, стоя на коленях или присев, согнув ноги в копиях. Они обхватывают друг друга через одно плечо, как это делают взрослые, и начинают бороться. Победителем считается тот боец, который оказался сверху или заставил противника коснуться площадки любой частью тела.

Игра в чукотский мяч - кэплючит

Участники делятся на две команды: мальчиков и девочек. Количество участников не ограничивается. Выбирается ведущий, который должен хорошо знать возможности каждого участника своей команды и команды противника, чтобы правильно передать мяч в игре.

Члены первой команды бегут с мячом и на ходу перекидывают его друг другу. Мяч должен побывать у каждого члена команды, стараются без задержки передать его товарищу. Игроки другой команды в это время стараются перехватить или отобрать мяч. В игре Be разрешается толкаться, сбивать с ног, звать на помощь или звать того, кому хочешь передать мяч. Победителем считается команда, у которой мяч был дольше и не падал.

Кто ловкий с мячом?

Мяч нужно подбросить, он не должен упасть на землю, при этом надо поддерживать его в воздухе, постоянно ударяя по мячу головой, рукой, ногой, коленом. Произносить слова, например: «шапку надеваю», показать это движение руками и при этом поймать мяч, затем «надеваю рукавицы», при этом мяч летит вверх и т. д.

Мяч в лунку - байкун

Участники игры делятся на две команды, количество игроков в командах может быть разным, в зависимости от возраста соревнующихся детей. Чем их больше, тем интереснее и эмоциональнее проходит игра.

Игроки условно намечают площадку и проводят по центру границу. Каждая команда на своем поле делает 2-3 лунки. По условиям игры нужно загнать мяч ногами в лунку соперников.

Игра «Голоса животных и птиц Чукотки»

Дети 8-10 чел., бегая, прыгая через «кочки», учатся «языку» птиц: журавлей, уток, гусей, куропаток; животных: моржа, песца, лисы, тюленя, евражки, оленя.

«Клок! Клок!» - кричит ворон (одна из девочек). «Даны, даны - джиги!» - кричит лебедь (отзывается другая девочка). Куропатка зовет: «Ко-ко-ко!» Гагара у моря: «Аау-га-ауу-гаа!» Мальчики тоже подражают животным: «Гы-гы-гы! Гы-гы-гы!»-кричитморж. «Кох-кох-кох!» - слышен крик песца. «Юр-юр-юр!» - отзывается лахтак. Слышится писк евражки, хоркание оленя: «Кгхы! Кгхо-хо-хо!» «Мя-мя, мя-мя!» - зовет олененок.

Конкурс с игрушками- «головоломки» - это две-три веревочки, «хитро» запутанные и обязательно имеющие узлы, или клубок веревочек в узлах и различного рода завязках. Правило: Девочки, сидя рядом, по сигналу ведущего кропотливо распутывают клубки. Побеждает тот, кто быстрее распутает клубок и развяжет все узелки.

Конкурс с палочками

Соревнуются два ребенка. Аккуратно сложенные палочки или спички берут в руку. Кулак крепко сжимают, затем пальцы мгновенно разжимают, палочки рассыпаются и ложатся кучкой. Задача: рассыпавшиеся палочки осторожно выбирать палочкой одну за другой из кучки, не задевая рядом лежащие палочки. Игра развивает внимательность, сосредоточенность, терпение и смекалку.

Конкурс изобретателей

Каждая команда на суд жюри предлагает свое состязание, например: попади в череп кита, рога оленя: «А ну-ка. сдвинь» - игра с камнями; перетягивание друг друга с помощью пальцев рук из положения сидя; перенос камней на дальность, поднятие тяжестей и др.

Тест на лучшего рыбака

Педагог. Назовите: 1) рыбу, которая обитает как в морских, так и В пресных водах нашего северного края и пахнет свежим огурцом: '/) рыбу, очень похожую на кету. Ее отличительный признак - горбик на спинной части, от которого и пошло название этой рыбы; рыбу, грязновато-зеленовато-серой окраски. Спина темно-олиловая, бока сверху серебристо-фиолетового оттенка, ниже желто-нагого. Брюхо серебристо-белое. На спине и по бокам неясные темные пятна. Живет в Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях.

Ответ: 1. Корюшка. 2. Горбуша. 3. Навага.

Кто больше знает названий животных, обитающих на Крайнем Северо-Востоке?

Ответ: морские животные: белуха, кит, лахтак, морж, нерпа, тюлень; Эикгие животные: белый медведь, волк, горностай, горный баран, заяц, лиса, росомаха, песец, бурый медведь.

Представление на конкурс декоративно-художественных работ, рисунков, лепки, плетения из соломки, аппликаций из кожи и меха по народным мотивам и др.

Проект «Помнить прошлое, сохранить будущее»

Составление чукотского календаря оленевода.

Составление карты-схемы кочевья.

Составление «спасительного» письма «Как мы можем помочь серым китам», «Как сохранить белого медведя».

Запись воспоминаний стариков о своем детстве «И было так...».

Запись передачи наследственного опыта производства предметов домашнего обихода и символов семейной обрядности.

Эскимосский обрядовый праздник белого медведя и его основные ритуалы

Ритуал «кормления медведя». Охотник, добывший медведя, «поит» его пресной водой (ымисекук).

Ритуал жертвоприношения «духу» моря кусочков медвежьего мяса за удачный исход охоты.

Обряд посвящения добыче зверя. После варки мясо медведя выкладывают на блюде овальной формы (каюкак), самый старший в семье заставляет подростка встать так, чтобы блюдо оказалось между его ногами, и шепчег заклинания с пожеланиями удачи будущему охотнику. После этого начинается угощение и поедание мяса.

Ритуал посещения жертвенника. На второй день праздника мужчины несут в родовой жертвенник череп зверя. Старейшина клал его с заклинаниями, уговорами, что медведь добыт не для забавы, а для благополучия людей. В то же время женщины обезжиривают шкуру медведя специальными ножами, затем мужчины вымораживают ее в проруби, вытаптывают и вешают на деревянные перекладины трехметровой высоты. После сушки на морозе и ветре шкура медведя готова к продаже. В яранге праздник в честь дорогого гостя - белого медведя продолжается несколько дней. Хозяин играет на бубне, поет, чтобы ублажить душу зверя, импровизирует сценки из охоты во льдах. Во время праздника добытчик зверя не выходит из жилища и не занимается охотой. Этот древний обычай сохранился и в наши дни.

Заклинания также были частью праздников. Например, на ритуальном эвенском празднике «Бакылдыдяк» (Праздник первой рыбы) старейшина селения говорил: «Подойдем к огню. Угостим добрых духов огня лучшими кусочками рыбы. (В костер бросали кусочки еды.) Плывите, рыбы, к нашей северной земле, мы ждем вас. Добрый дух, дай нам счастье и благополучие в промыслах и в семье. Дай другим здоровье, а старикам долгую жизнь, пусть в доме всегда будет еда и тепло».

К солнцу обращались так: «Солнце - свет земли, не состарь оленя! Оберегай нас, пусть минует нас злой дух... Смотри, не зажмуривайся, чтобы от сего времени мы жили спокойно. Дай нам светлый разум, мы твои дети, твои творения. На этой земле мы хотим жить вместе. Если смерть настигнет нас, возьми нас, чтобы мертвые мы могли прийти к тебе без мук, к твоему свету!»

Подношения «духам» огня, реки, моря, по мнению арктических народов, защищали, охраняли их от болезней, способствовали удачной охоте.

Малочисленные арктические народы заботились о воспроизводстве природы. Они заранее продумывали план кочевья, намечали несколько мест обитания. Приморские чукчи и эскимосы строили летом в тундре летние яранги. Кочевники-оленеводы на весенний период перерекочевывали на морской берег, где занимались промыслом морских зверей до начала хода лосося. Начиналась летняя кампания ловли лосося и заготовки юколы.

Соблюдению баланса «человек - природа» помогали выработанные веками обереги. К примеру, место стоянки перед кочевкой тщательно убирали, бытовые останки зарывали в землю, костер гасили, кости, рога оленей нельзя было сжигать, траву, на которой разделывали рыбу, закапывали. Это делалось с целью отогнать злых духов, которые были повсюду и могли нанести вред здоровью семьи.

Проект «Стратегия охраны белого медвеля»

Цель - сбор сведений о белом медведе.

Общая характеристика белого медведя. Внешний вид. Среда обитания. Районы устройства берлог. Сезонные перемещения.

Охота на белого медведя в прошлом.

Знания и традиции.

Охотники говорят, что спящего медведя можно трясти и он не проснется. Если медведь зевает, это к удачной охоте. Если убитый медведь падает головой в сторону моря, это плохая примета. Нельзя подходить к белым медведям при большом их скоплении. В спящего медведя стрелять нельзя. Медведицу с медвежатами, особенно в берлоге, убивать нельзя, будет несчастье с охотником или кем-нибудь из родственников. Никогда не ешь сырое медвежье мясо или печень. Белые медведи боятся огня.

4. Основной опыт деятельности.

Найди рассказ о медведях и узнай у старейших жителей поселка, как можно использовать шкуру медведя.

Опиши обычаи, поверья и обряды, связанные с белым медведем. Как их соблюдали в старину и в настоящее время? Современные способы охоты.

Перечисли основные методы избежания конфликтов человека с белым медведем.

Проект «Местная география»

Цель - собрать сведения о географии родного края.

1. Коренные народы. История жителей поселка. Жизнь людей

раньше и теперь.

2. Каковы море, тундра, сопки?

Опишите местную погоду и климат. Как чукчи предсказывали погоду в прошлом и сегодня? Как влияет погода на нас?

Как вели себя наши предки в экстремальных условиях?

Растения тундры. Какие растения используются в медицине, для еды, окрашивания? Как растения выживают и адаптируются в климате тундры?

5. Знания и традиции.

Некоторые растения растут низко к земле. Корни растения использовали в качестве веревки. Ветки ивы сжигали для копчения мяса и рыбы. Листья разжевывали и накладывали на место укуса пчелы. Мох использовали для покрытия жира для зимнего хранения. Листья, цветы, ягоды и корни используют в еде. Северное сияние указывает на то, что на следующий день будет плохая погода. Если звезды мигают, будет ясно и холодно.

6. Основной опыт деятельности.

Опроси старейших поселка о традиционной медицине.

Определи растения, пригодные для использования в медицине. Изучи особенности каждого растения.

Пригласи старейшего рассказать о важности предсказания погоды. Практикуйся в чтении знаков погоды ежедневно, запиши их и понаблюдай, какая погода будет на следующий день.

Расспроси своих родителей, знакомых, как они добирались домой во время пурги. Сформулируй правила поведения людей в тундре во время пурги, тумана.

Игра «Медведь»

Дети чукчей любят играть в медведя. «Медведя» нужно найти по следу и поймать. «Медведь» время от времени рычит. Дети находят его, стараются взять за уши и привести домой, то есть поймать. На «медведе» маска. Чтобы не ошибиться, «охотники» задают ему вопросы:

- Ты медведь?

Да, я медведь.

Ты большой или маленький?

-Я очень большой. Большой-пребольшой. Уходите скорей.

А где ты живешь?

В лесу.

А что ты ешь?

-Ягоды ем. Грибы ем. И орехи люблю.

А хочешь меда?

Где мед? У вас есть мед? Ну-ка идите поближе.

Значит, ты медведь! Покажи нам свои уши, мы тебе за это дадим меда.

Завязывается борьба, «медведь» оказывается пойманным. «Медведь» может притвориться каким-либо другим зверем, который отвечает «охотникам», что он не знает, кто такой медведь, и начинает расспрашивать, а затем нечаянно выдает себя, сообщая, что медведи бывают белые и черные, что зимой у медведя хороший дом (берлога), в котором он спит, что медведь любит малину и мед. Когда ребята просят его спеть, «медведь» поет грубым голосом. С него снимают маску. «Медведь» пытается убежать, идет игра в ловишки. В других случаях начинается игра в перетягивание ремня.

Игра «Сорока»

На уроке русского языка перед началом игры учитель рассказывает о том, что некоторые ребята не всегда хорошо думают, о чем говорят, повторяют чужие слова. Таких называют «сороками». Игра проводится по цепочке: один говорит что-то второму, второй - третьему и т. д. Каждый повторяет слова предыдущего, если они соответствуют действительности или приложимы к этому участнику игры. Если он нечаянно повторяет слова, которые неверны, то выбывает из игры и приносит штрафной балл своему ряду.

Если позволяет время, учитель просит проигравшего исполнить у доски танец, песню, прочитать стихотворение. Тогда у него снимается кличка «сорока» или «попутай».

1-й ученик: Я буду рисовать оленя. 2-й ученик: И я буду рисовать оленя. 3-й ученик: Я буду рисовать оленя и пастуха. 4-й ученик: И я буду рисовать оленя и пастуха этими красками. 5-й ученик: Ия буду рисовать оленя и пастуха этими красками. И еще нарисую куклу. 6-й ученик: Ия нарисую куклу. (Все смеются: мальчик не должен был произносить последних слов.)

Солнце (Хейро)

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).

Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три - в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.

Ручейки и озера

Игроки стоят в пяти - семи колоннах с одинаковым количеством играющих в разных частях зала - это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги - озера. Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг.

Правила игры. Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. Строиться в круг можно только по сигналу.

Здравствуй, догони!

Игроки стоят парами лицом друг к другу в середине площадки. Затем пары образуют две шеренги, которые расходятся на расстояние десяти больших шагов от шнура. Встают за шнур - это дома. Каждый представитель первой шеренги идет в гости и подает правую руку тому, с кем он стоял в паре, говоря: «Здравствуй!» Ребенок-хозяин отвечает: «Здравствуй!» Гость говорит: «Догони!» - и бежит в свой дом, хозяин его догоняет до черты. Дети по очереди ходят друг к другу в гости.

Правила игры. Здороваться можно только правой рукой. Говорить «Догони» надо за чертой от игрока-партнера. Выигрывает тот, кто догонит. В гости можно идти по-разному: важно, не торопясь; радостно, вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как клоуны в цирке и т. д.

Ловля оленей

Играющие делятся на две группы. Одни - олени, другие - пастухи. Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг.

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они уже не имеют права вырываться из круга, если он замкнут.

Куропатки и охотники

Все играющие - куропатки, трое из них - охотники. Куропатки бегают по полю. Охотники сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все куропатки прячутся за кустами, а охотники их ловят (бросают мяч в ноги). На сигнал «Охотники ушли!» игра продолжается: куропатки опять летают.

Правила игры. Убегать и стрелять можно только по сигналу. Стрелять следует только в ноги убегающих.

Льдинки, ветер и мороз

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая:

Холодные льдинки,

Прозрачные льдинки,

Сверкают, звенят

Дзинь, дзинь...

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и договариваются, кто с кем будет строить круг - большую льдинку. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки.

Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только по сигналу «Ветер!» или «Мороз!». В игру желательно включать разные движения: поскоки, легкий или быстрый бег, боковой галоп и т. д.

Олени и пастухи

Все игроки - олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. Двое ведущих - пастухи - стоят на противоположных сторонах площадки, в руках у них маут (картонное кольцо или длинная веревка с петлей). Игроки-олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети держат в руках.

Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать маут можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для набрасываня маута.

Смелые ребята

Дети встают в две-три шеренги в зависимости от площади комнаты. Выбирают двух-трех ведущих. Каждый ведущий по очереди спрашивает у детей: например, первый у первой шеренги и т. д. (Дети отвечают.)

- Вы смелые ребята?

- Смелые!

- Я посмотрю, какие вы смелые (лукаво, с юмором). Раз, два, три (пауза). Кто смелый?

- Я! Я!..

- Бегите!

Первая шеренга бежит на противоположную сторону до шнура, а ведущий ловит убегающих. Так повторяется игра и со следующей группой детей.

Правила игры. Бежать следует только после слова «Бегите!», увертываясь от ведущего. Ловить за шнуром нельзя.

Нарты-сани

Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на расстоянии 1 м. Нарты-сани имеют длину 1 м, ширину 30 - 40 см, высоту 20 см. Сделать их можно из картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не заденет нарты.

Правила игры. Бежать надо от черты до черты по сигналу «Беги!». Сначала ставят двое нарт (саней), затем можно добавить еще двое.

Пятнашки (Атак тэпсиитэ)

Двое играющих кладут руки друг другу на плечи и, подпрыгивая, попеременно ударяют правой ногой о правую, а левой о левую ногу напарника. Игра ведется ритмично в виде танца.

Правила игры. Ритмичность движений, их мягкость соблюдать обязательно.

Один лишний (Биир ордук)

Играющие становятся по кругу парами. Каждая пара в кругу располагается по возможности подальше от соседей. Выделяется один ведущий, который становится в середине круга. Начиная игру, ведущий подходит к какой-нибудь паре и просит: «Пустите меня к себе». Ему отвечают: «Нет, не пустим, иди туда...» (указывают на более дальнюю пару). В то время, когда ведущий бежит к указанной паре, все стоящие в паре вторыми меняются местами, перебегая к другой паре, и становятся впереди. Передние уже становятся задними. Ведущий старается занять какое-нибудь из освободившихся мест. Оставшийся без места становится ведущим. Может играть любое количество детей.

Правила игры. Меняться парами можно только тогда, когда ведущий бежит в указанном направлении.

Рыбаки и рыбки

На полу лежит шнур в форме круга - это сеть. В центре круга стоят трое детей - рыбаков, остальные игроки рыбки. Дети-рыбки бегают по всей площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их.

Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший рыбак.

Каюр и собаки

На противоположных краях площадки кладут параллельно два шнура. Игроки встают около них по три человека и берутся за руки. Двое из них - собаки, третий - каюр. Каюр берет за руки стоящих впереди собак. Дети тройками по сигналу «Поехали!» бегут навстречу друг другу от одного шнура до другого.

Правила игры. Бежать можно только по сигналу. Выигрывает та тройка, которая быстрее добежит до шнура. Можно предложить играющим преодолеть различные препятствия.

Отбивка оленей

Группа играющих находится внутри очерченного круга. Выбираются три пастуха, они за кругом - это олени. По сигналу «Раз, два, три - отбивку начни!» пастухи по очереди бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч, считаете пойманным, отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. После чего он подсчитывает отбитых оленей.

Правила игры. Бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу. Стрелять надо с места в подвижную цель.

Сокол и лиса (Мохоцол уонна сапыл)

Выбираются сокол и лиса. Остальные дети - соколята. Сокол учит своих соколят летать. Он легко бегает в разных направлениях и одновременно производит руками разные летательные движения (вверх, в стороны, вперед) и еще придумывает какое-нибудь более сложное движение руками. Стайка соколят бежит за соколом и следит за его движениями. Они должны точно повторять движения сокола. В это время вдруг выскакивает из норы лиса. Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их не заметила.

Правила игры. Время появления лисы определяется сигналом ведущего. Лиса ловит только тех, кто не присел.

Игра с перетягиванием (Быа тардыпыыта)

Играющие садятся на пол гуськом, держа друг друга за талию. Переднего выбирают самого крепкого и сильного (торут - корень). Торут берется за что-нибудь неподвижно укрепленное. На площадке это может быть столб. Остальные стараются общими силами оторвать его. Эта игра похожа на русскую «Репку».

Правила игры. Победителем считается крепыш, который не поддался, или группа, которая оторвала его. Количество участников определяется заранее. Игру надо начинать по сигналу.

Полярная сова и евражки

Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные играющие - евражки.

Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится или стоит не столбиком, уводит с собой. В заключение игры (после трех-четырех повторений) отмечают тех игроков, кто отличился большей выдержкой.

Правила игры. Громкие удары не должны звучать длительное время. Дети должны быстро реагировать на смену ударов.

Бег в снегоступах

Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по одной паре снегоступов.

По сигналу воспитателя (взмах флажком) ведущие каждой команды в снегоступах бегут к флажкам, поставленным заранее на противоположной стороне площадки, каждый огибает свой флажок и бежит обратно, отдает снегоступы следующему игроку команды. Победителем считается та команда, которая раньше закончит бег.

Правила игры. Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы можно только за чертой. Огибая флажок, нельзя задевать его.

Оленьи упряжки

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки по двое (один изображает запряженного оленя, другой - каюра). По сигналу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия: объезжают сугробы, перепрыгивают через бревно, переходят ручей по мостику. Доехав до стойбища (до противоположной стороны комнаты или площадки), каюры отпускают своих оленей погулять. По сигналу «Олени далеко, ловите своих оленей!» каждый игрок-каюр ловит свою пару.

Правила игры. Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою упряжку. Олень считается пойманным, если каюр его осалил.

Вариант. Две-три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, удар в бубен) упряжки оленей бегут к флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и побеждает. Аналогично можно провести игру «Собачьи упряжки». Этот вид характерен для береговых чукчей.

Важенка и оленята

На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них находятся важенка и двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом конце площадки). На слова ведущего:

Бродит в тундре важенка,

С нею - оленята,

Объясняет каждому

Все, что непонятно...

Топают по лужам

Оленята малые.

Терпеливо слушая

Наставления мамины -

играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова «Волк идет!» оленята и важенки убегают в свои домики (круги). Пойманного олененка волк уводит с собой.

Правила игры. Движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает ловить только по сигналу и только вне домика.

Волк и олени

Из числа играющих выбирается волк, остальные - олени. На одном конце площадки очерчивается место для волка. Олени пасутся на противоположном конце площадки. По сигналу «Волк!» волк просыпается, выходит из логова, сначала широким шагом обходит стадо, затем постепенно круг обхода сужает. По сигналу (рычание волка) олени разбегаются в разные стороны, а волк старается их поймать (коснуться). Пойманного волк отводит к себе.

Правила игры. Выбегать из круга можно только по сигналу. Тот, кого поймают, должен идти за волком.

Перетягивание каната

На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают по обе стороны черты, держа в руках канат. По сигналу водящего «Раз, два, три - начни!» каждая команда старается перетянуть соперника на свою сторону. Чья команда сумеет это сделать, та считается победительницей, ей вручают сувениры, как на празднике оленеводов.

Правила игры. Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. Команда, перешагнувшая черту, считается побежденной.

Перетягивание на палках (Мас тардыпыыта)

Играющие, разделившись на две группы, садятся на пол гуськом: одна группа против другой. Передние берутся за палку двумя руками и упираются друг в друга ступнями ног. Остальные в каждой группе крепко держат друг друга за талию. По команде постепенно перетягивают друг друга.

Правила игры. Победителем считается та группа, которая перетянула на свою сторону другую группу, или приподняла в ней с места несколько человек, или вырвала палку из рук переднего. Игроки в каждой команде должны быть равны по численности и по силе.

Белый шаман

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга - водящий. Это белый шаман - добрый человек. Он становится на колени и бьет в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. Получивший бубен должен повторить в точности ритм, проигранный водящим.

Правила игры. Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из игры.

На новое стойбище

Играющие становятся парами. В паре один - олень, другой - каюр. Упряжки стоят одна за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы переезжают на новые стойбища». После этих слов все бегут по краю площадки, при этом каюры, подгоняя оленей, издают характерный для оленеводов-тундровиков звук кхх-кхх. Останавливаются по сигналу ведущего. Во время движения упряжки делают привал. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу «Упряжки!» все должны построиться в прежней последовательности.

Правила игры. Начинать движения надо в соответствии с сигналом. Санный поезд должен двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг друга). Очередность сохраняется и после привала.

Соколиный бой (Мохсоцол охсупуута)

Играют парами. Играющие становятся на правую ногу друг против друга, левая нога согнута. Руки скрещены перед грудью. Игроки прыгают на правой ноге и стараются правым плечом оттолкнуть один другого так, чтобы другой встал на обе ноги. Когда устают прыгать на правой ноге, меняют ее на левую. И тогда соответственно меняются толчки плеча. Если при грубом толчке один из играющих упадет, толкнувший выходит из игры.

Правила игры. Победившим считается тот, кто заставит встать другого на обе ноги. Отталкивать партнера можно только плечом. Смену ног производить одновременно в паре.

Игра в мяч

Играющие делятся на две равные группы и становятся шеренгами друг против друга. Крайний (любой) бросает мяч стоящему напротив, который ловит мяч и передает его следующему стоящему напротив, и т. д. Если играющий не поймает мяч, то переходит в плен на противоположную сторону. И так до конца шеренги. Затем мяч кидают в обратную сторону в таком же порядке.

Правила игры. Выигравшей считается та группа, в которую перешло больше игроков. Перебрасывать мячи следует в строго определенном порядке.

Солнце

Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, указывая на каждого по очереди, считает:

Нянь-нянь (хлеб),

Кежи-кежи (нож).

Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и берутся за руки, другие - нянь-нянь - берутся за руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары каждой группы придумывают разные фигуры.

Правила игры. Выигрывают те пары, которые придумали наиболее интересные фигуры.

Летящий диск (Тэлэрик)

Из двойного картона или бересты вырезают диск диаметром 20 - 25 см, разрисованный с двух сторон якутским орнаментом. Диск бросают вверх, а играющий старается попасть в него мячом.

Вариант. Игру можно организовать под руководством взрослого со старшими детьми, которые стреляют в подброшенный диск из лука.

Правила игры. Время броска мяча и стрельбы из лука определяет сам играющий.

Рыбаки

Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им движения рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут веслами

Правила игры. Кто из играющих повторит движения неправильно, тот выходит из игры.

Ледяные палочки (Сюлы)

Каждый играющий подбирает себе палочку, которая должна быть выше его роста. Несколько палочек заранее обливают водой и держат на морозе, пока они не обледенеют. Играющий берет сюлы в правую руку и становится боком вперед, левую руку сгибает в локте, а правую руку заводит за спину, пропуская палку под согнутый локоть левой руки, и сильно бросает ее.

Правила игры. Сюлы должна лететь только в прямом направлении. Выигрывает тот, кто дальше бросит палочку. Если палка летит в сторону, то играющий выбывает из игры.

Стрельба в цель с кружением (Салгыдый)

Берется картонный диск диаметром 20 - 25 см, разрисованный якутским орнаментом (в старину диск делали из бересты, прошитой вдвое). Диск вывешивается на стене или на столбе. На расстоянии 3 - 5 м от него ставится шест (или круглая тумбочка), вокруг которого играющий должен несколько раз обежать с мячом и бросить его в диск (цель).

Победителем считается тот, кто попадет в цель, предварительно обежав вокруг шеста или тумбочки большее число раз. Старшим детям можно рекомендовать стрельбу в цель из лука вместо мяча.

Правила игры. Следует заранее договариваться, сколько раз надо обойти круг. Бросать в цель точно с определенного расстояния.

Тройной прыжок

На снегу проводится черта, играющие становятся за нею. По очереди они прыгают от черты вперед: в первых двух прыжках прыгают с одной ноги на другую, в третьем прыжке приземляются на обе ноги. Выигрывает тот, кто прыгнул дальше.

Правила игры. Начинать прыгать надо от черты. Прыгать можно только указанным способом.

Варианты. Игра проводится с распределением детей по звеньям. В каждое звено входит от двух до четырех человек. Все дети одного звена выходят к черте одновременно. По сигналу они все вместе начинают прыгать. Выигрывает звено, участники которого прыгают дальше.

Игру можно организовать и таким образом, чтобы в прыжках состязались одновременно дети из разных звеньев. В этом случае подсчитывают, какое количество первых, вторых, третьих и т. д. мест заняли участники каждого звена.

Ястреб и утки (Кырбый уонна кустар)

На земле в противоположных концах площадки очерчиваются два озера, на которых плавают утки (шилохвосты, чирки, нырки). Расстояние между озерами определяется самими играющими. Ястребы (один, два и более - в зависимости от количества играющих) выбираются или назначаются детьми. Им определяется место между озерами, но не по прямой между ними, чтобы поле оставалось свободное для перелета.

Играющие разделяются на три группы уток: шилохвосты, чирки и нырки, но так, чтобы в каждой группе было примерно равное количество. На одном озере располагается одна группа (скажем, шилохвосты), на другом - две группы (чирки и нырки). По сигналу начинается перелет уток с одного озера на другое, причем перелет начинается с озера, где находятся две группы, например сначала чирки перелетают к шилохвостам, затем шилохвосты перелетают к ныркам, а потом перелетают нырки, так чтобы на одном озере находилось одновременно не более двух групп.

Во время перелета ястребы пятнают уток. Игра сопровождается куплетами стихов (дразнилками) для ястребов и уток, например:

Чирки. Я чирушка-свистунок,

Голосок мой как звонок,

Нет, бедняжка ястребок, -

Не поймать меня, дружок!

Ястреб Нет, поймаю я тебя, Не надейся на себя

Шилохвосты. Я - известный шилохвост,

Сила есть и большой рост.

А бедняжки ястребка

Не страшусь я никогда.

Ястреб. Поймаю, проглочу,

Проглочу, поймаю!

Нырки. Быстро летающую

Нырку-утку

Тебе не поймать,

Тебе не поймать.

Ястреб. Поймаю, поймаю,

Проглочу, проглочу!

Правила игры. Определившиеся в одну из групп утки не могут менять свое название. Пойманные ястребами утки временно выбывают из игры. Ястреб не ловит уток на озере.

Охота на волка

Охотник встает в 4 - 5 м от волка (фигуры, вырезанной из фанеры или картона). Он должен попасть мячом в бегущего волка. Двое играющих держат фигуру за веревочки и передвигают ее то влево, то вправо.

Правила игры. Кидать мяч в волка следует с заданного расстояния.

Волк и жеребята (Боро у очна кулуннар)

Из группы играющих выбираются волк, две-три лошади, а остальные дети изображают жеребят.

Лошадки огораживают чертою поле - пастбище, на котором пасутся жеребята. Лошадки охраняют их, чтобы они не ушли далеко от табуна, так как там бродит волк. Определяют (и тоже очерчивают) место волку. Все становятся на свои места, и игра начинается. Пасущиеся лошадки распростертыми руками сгоняют в табун резвящихся и старающихся убежать из пастбища жеребят. Но за линию лошадки не выходят. Волк ловит жеребят, убегающих от табуна за линию. Пойманные волком жеребята выходят из игры и сидят (или стоят) в определенном месте, куда их приведет волк.

Правила игры. Волк ловит жеребят только за пределами пастбища.

Ловкий оленевод

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы располагаются шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3 - 4 м от него. Поочередно они бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный выстрел оленевод получает флажок. Выигравшим считается тот, кто большее число раз попадет в оленя.

Правила игры. Бросать мяч можно только с условного расстояния.

Охота на куропаток

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки - тундры, где имеются пособия, на которые можно влезать (вышки, скамейки, стенки и т. п.). На противоположной стороне площадки находятся три или четыре охотника.

Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу водящего «Охотники!» они улетают (убегают) и садятся на ветки (взбираются на возвышения). Охотники мячом стараются попасть в куропаток. Пойманные куропатки отходят в сторону и выбывают на время из игры. После двух-трех повторов игры выбирают других охотников, игра возобновляется.

Правила игры. Куропатки разлетаются только по сигналу. Охотники начинают ловить куропаток также только после этого сигнала. Стрелять мячом можно лишь по ногам.

Нанайская борьба

Играют парами на мате или на ковре. Играющие берут друг друга за плечи и борются, стараясь положить соперника на спину. Выигрывает тот, кто достиг цели, уложил противника на лопатки.

Правила игры. Бороться можно только на мате или ковре, не сходя с него. Нельзя допускать грубых действий.

Борьба на палке

Чертится линия. Двое играющих садятся по обе стороны черты лицом друг к другу. Держась за палку двумя руками и упираясь ступнями ног о ступни другого, начинают перетягивать друг друга. Выигрывает тот, кто перетянет соперника за черту.

Правила игры. Начинать перетягивать палку следует одновременно по сигналу. Во время перетягивания палки нельзя менять положения ступней ног.

Успей поймать!

На игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и мальчики. Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то они начинают перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они стараются не дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше удержать мяч.

Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго задерживать мяч в руках.

Литература

Автонова И. В. Праздники и игры науканских эскимосов и чукчей // Регион, проблемы образования, родные языки, традиц. культура народов Чукотки. - Анадырь, 1993. -Ч. 2. - С. 42-52.

Бозонов А. Г.. Певгова Л. В. Игры детей народов Крайнего Севера. Л., 1949.-С. 12-14.

Батурина Г. И., Кузина Г. Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольников. - М., 1995. - 75 с.

Болбас В. С. О понятиях и терминах этнопедагогики // Педагогика. -2001. -№ 1.- С. 45-46.

Бутипов Н. А. Детство в условиях общинно-родового строя // Этнография детства. Традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии / под ред. Н. А. Бутинова, И. С. Кона. - М.: Наука, Изд. фирма «Восточная литература», 1992. -С. 5-16.

Былеева Л.В., Григорьеве. М. Игры народов СССР. - М., 1985. - С. 269.

Верин Л. Н. Становление и развитие народного образования на Колыме и Чукотке. - Магадан, 1969. - 91 с.

Григорьев В. М. Народные игры и традиции в России. Изд. 2-е, доп. - М., 1994.-242 с.

Голодных Г. А. Игры народов Севера как источник изучения истории края // Северо-Восток России: проблемы экономики и народонаселения. - Магадан, 1998. - Т. 2. -С. 130.

Емельянова Н. Б. Игры чукотских детей// Просвещение па Крайнем Севере.-Л., 1987.-№23.-С. 189-193.

Жорницкая М. Я. Народные игры чукчей и эскимосов // Полевые исслед. Ин-та этнографии. - М., 1977. - С. 28-36.

Ильина Т. А. Структурно-системный подход к организации обучения. Вып. 1. - М.: Знание, 1972. - 56 с.

Концептуальные основы педагогики национальной школы / под ред. д-ра пед. наук, проф. М. И. Мухина. - Элиста, 2000. - 133 с.

Покровский Е. А. Детские игры, преимущественно русские. - СПб.: Фирма «ЛАНС», 1994.-387 с.

Поспелова А. И. Традиционные культура и религия автохтонных арктических народов. -СПб. : НИИХСПбГУ, 2000. - 185 с.

Праздники и обряды народностей Чукотки / сост. М. К.Такака-па - Магадан: Кн. изд-во, 1990.- 58 с.

Сагитова И. О. Традиционные игры нанайцев, удэгейцев, ульчей, эвенков // Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной Азии.-Владивосток, 1998.-С. 183-185.

«Северячок». Региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста: учеб.-метод, комплекс. -Магадан,