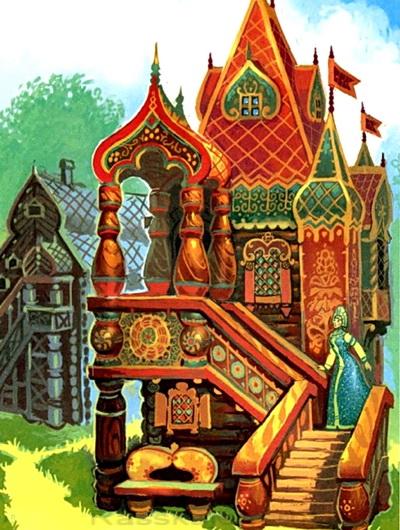

МБОУ «Северодвинская городская гимназия»

Сборник сказок учеников 5 «А» класса

2014-2015 учебный год

Аллея сказок

Сборник сказок

учащихся 5 «А» класса

Автор-составитель

Таборова Екатерина

2014-2015 учебный год

Дары жизни

Жили - были в тридесятом царстве, в туманном государстве три брата. Их отец король умер рано и оставил престол старшему брату. Его звали Умник. Среднего брата звали Разумник, ну а младшего - Иван. Как-то раз захотелось братьям в путешествие отправиться, в путешествие далёкое, в путешествие опасное. А началось всё так.

Однажды сидел Умник на троне и сказки читал. Прочитал он сказку про дары жизни. В ней говорилось о трёх дарах, которые могли выручить человека из любой беды. Первый дар-это шапка-невидимка. Второй-кольцо ума. Кто его на указательный палец наденет, тот в сто раз умнее станет. Третий дар-кубик войны. Бросишь его и появится перед тобой армия-самая многочисленная и сильная в мире. И ты ею командуешь.

Захотелось Умнику все эти дары иметь. Ничего не сказав Разумнику и Ивану, отправился он в путешествие.

Долго ли, коротко ли ехал Умник на коне своём по полям, по лесам, по горам и приехал к большой пещере. Вошёл он в неё, а там дракон огромный с двенадцатью головами сторожит сундук.

Взял Умник меч булатный и срубил дракону шесть голов. Но вдруг все головы приросли обратно, словно с плеч и не падали. Взял дракон Умника в лапы и, облизнувшись, кинул себе в пасть. На полу пещеры остались лежать только меч булатный, да узда от коня, на котором ездил Умник. Так жадность и самоуверенность забрали старшего брата.

Через несколько дней забеспокоились в замке Разумник с Иваном. Куда их брат запропастился?

Однажды вечером Разумнику стало скучно. От нечего делать принялся он складывать в шкаф книги, которые были разбросаны по всему дворцу. И на беду себе нашел он в тронном зале книгу сказок. Захотелось ему прочитать ее. Читал он, читал и прочитал сказку про дары жизни. И решил Разумник тоже попытать счастья.

Сел он на коня и поскакал по полям, по лесам, по горам и прискакал к крутому оврагу. Через овраг этот был мостик перекинут, старый да ветхий. Внизу оврага протекала река лавы. А неподалеку от оврага рос лес из железных деревьев. Но Разумнику лень было из этих деревьев новый мост строить. Ему скорее хотелось заполучить все дары, а до моста ему не было дела. На другом конце оврага стоял сундук, на дне которого лежало кольцо ума. “Да это ерунда по мостику-то пройти,“ - подумал средний брат.

Пошел он через мост, а как на середине оказался, так и проломился мост. И полетел Разумник в овраг, упал в реку лавы да и сгорел там. И остался от него только конь его верный, что за ствол железного дерева привязан был. Так лень и глупость забрали среднего брата.

Через несколько дней забеспокоился Иван во дворце своем, куда же Разумник делся? И вот как-то в одно солнечное утро решил Иван по замку своему прогуляться. Пришел он в тронный зал и увидел книгу сказок, что на троне лежит. От скуки принялся читать ее Иван. Читает книгу, читает и прочитал про дары жизни. И в тот же миг понял Иван, что с братьями его случилось.

Взял он меч булатный да факел вечно горящий. Взял он топор острый, да колбу с водой волшебной, которая всё тушит. Взял он клинок из зуба василиска и очки тонированные. Сел на коня и поскакал по полям, по лесам, по горам и прискакал к огромной пещере.

Зашёл в неё и увидел дракона о двенадцати голов, который сундук сторожит. Размахнулся Иван и ударил мечом булатным. Срубил он при этом шесть голов. И тут же бросил он в них факел вечно горящий, и сгорели головы адским пламенем.

Размахнулся Иван во второй раз и срубил дракону ещё шесть голов. И тут же кинул в них факел. И сгорели они адским пламенем. Так Иван победил дракона.

Подошёл он к сундуку и срезал замок клинком из зуба василиска. Открыл Иван сундук и достал шапку - невидимку.

Выходя из пещеры, увидел Иван меч, что на полу лежит, да узду от коня, на котором ездил Умник. Взял Иван меч да узду от коня погибшего брата. Погоревал, конечно, потужил, да делать нечего. Сел Иван на коня своего верного и поскакал дальше, по полям, по лесам, по горам и прискакал к оврагу глубокому.

На его дне река из лавы протекает. А через овраг ни моста, ни досочки не перекинуто. Неподалёку от оврага лес из железных деревьев рос. Взял Иван топор острый и срубил несколько деревьев. Притащил их к оврагу и сделал крепкий, новый мост. Взял он колбу с водой, которая всё тушит и вылил её в реку лавы, и тут же вся река потухла, словно её и не было.

На другом конце оврага сундук стоял. Увидел его Иван и перешел по мосту к нему. Взял он клинок и срезал замок. Открыл крышку и достал кольцо ума. Затем перебрался Иван обратно по своему мосту и вдруг увидел, что к железному дереву привязан конь, погибший от голода. Узнал Иван коня этого. Это был конь его среднего брата –Разумника. Взял Иван узду, да седло с погибшего коня и положил к остальным вещам. Погоревал, конечно, потужил, но делать нечего. Сел Иван на коня своего верного и поскакал дальше-по полям, по лесам, по горам и прискакал к замку великолепному.

Вошел он в замок , но никого не нашел. Прошел Иван по всем залам и пришел в тронный. В дальнем его конце трон стоял. А на троне сундук с кубиком войны. “Это последний из даров, -подумал Иван. - Я почти у цели. Еще чуть-чуть и конец всему этому придет.” Достал Иван очки тонированные и надел их. Весь тронный зал был наполнен ядовитыми газами, плохо влияющими на зрение. Если эти газы в глаза попадут, то до конца своей жизни ты будешь слепым. Но так как наш герой был в очках, то ему газ не повредил. Прошел Иван к трону, клинком срезал замок и открыл сундук. На его дне он увидел кубик войны. Достал его Иван и соединил с остальными дарами. И в тот же миг газы исчезли и перед Иваном появились двое его братьев, живые и невредимые.

Они виновато смотрели на Ивана. “Извини нас, - сказали они. - Мы не хотели делиться с тобой дарами. И из-за этого погибли.” “Ну, ничего, -сказал Иван. - Я вас прощаю.” С этими словами он достал меч булатный и узду от коня и отдал их Умнику. Затем достал узду и седло от коня и отдал их Разумнику. “Вот ваши вещи, -сказал Иван. - Не теряйте больше. А чтобы не было споров между нами, я сделаю вот что…” C этими словами он достал клинок из зуба василиска и уничтожил все дары. Даже пыли не осталось. И в тот же миг три брата оказались в своем дворце. Все они запомнили уроки жизни. И с тех пор жили в мире и согласии!

Добро дело из беды выручает.

В поморском селе, у Белого моря жили-были два брата помора Иван да Селиван. И была у них сестрица Настасья Краса-длинная коса.

Братья на лодьях в море ходили - рыбу ловили, моржову кость добывали. А Настасья на берегу поджидала, сети латала. В лес ходила, грибы-ягоды собирала.

Тут-то на клюквенном болотце и заприметил её Шуликан. Зашлось у старичка-болотничка сердце от Настиной красы, и стал он заманивать её к болоту топкому, чтоб она русалкою обернулась.

Да в ту пору птица Алконост над морем летела, яйца в морскую пучину клала да райские песни распевала. Услышали Иван да Селиван песню о том, как девица в лесу заблудилась, смекнули, что беда случилась. Воротились на берег и пошли в лес сестрицу искать.

А Шуликан уже и Кощея Бессмертного призвал да три ведра воды ему выпить дал, чтоб он свою силищу показал: девицу заманил да в змею- русалку превратил. Но не успели Шуликан с Кощеем чёрное дело сотворить! Тут уж и братья прибежали да по пути они Алёшу-богатыря повстречали. Алёша гикнул-свистнул, мечом крест накрест махнул, тут злодеи и покатились, сами в своё болото и провалились! А братья ещё и сетья накинули, чтоб там они и сгинули! Настасья Краса - длинная коса от злого очарования очнулась, богатырю Алёше улыбнулась...

Да пошли все в село поморское, соседей на пир позвали, день да ночь пировали!

И я там бывала – икру ложками едала!

Шуликан – дух болот и ручьев (по исследованию М.В. Ломоносова)

Алконост – райская птица с головой девы и короной. Яйца откладывает в море. (птица Сирин, Гамаюн)

Ключ с секретом

Жили -были два брата Алмаз и Сапфир. Оба были красивы и храбры.

Вскоре услышали, что царь выдает свою дочь замуж, а кто станет мужем — покажет поединок. Поспорили из-за нее братья, обоим она приглянулась. Дочь царя звали Рубин — красивая, молодая, умная.

Царь огласил свое условие: «Найдите камень, схожий по названию с вашим именем, сделайте из него ключ, откройте этим ключом замок в башне, где сидит царевна. Тот, кто это сделает, станет мужем Рубин».

Долго искали братья камни, нашли. Принесли домой и стали делать ключи. Алмаз делает, а Сапфир за ним приглядывает, и только Алмаз отлучился, Сапфир украл у него часть ключа. Вернувшись, Алмаз не может найти одну из частей, и там посмотрел и сям, опечатался.

Вдруг из-под пола выбегает мышка и говорит: «Не тужи, помогу я твоей беде, как когда-то ты мне помог, не выгнал меня на лютый мороз, а оставил жить у себя и накормил». Принесла она ему камень рубин и говорит: «Ключ в башню не простой, а с загадкой. Он должен состоять из двух частей алмаза и рубина, как соединение двух сердец, только тогда замок откроется». Смастерил Алмаз ключ и пошел в палаты царские. Брат Сапфир стоит у башни со своим ключом, а открыть не может.

Освободил Алмаз царевну, взял ее в жены. Жили они, поживали, долго и счастливо, в любви и согласии.

Сказка о братце Синтаксисе и сестрице Пунктуации.

Обычно, у сказок бывает счастливый конец, но конец этой сказки зависит только от вас, уважаемые читатели. Итак...

Жили-были в стране Лингвистике братец Синтаксис и сестрица Пунктуация. И были они всегда дружны и неразлучны. Куда ни посмотри - везде они вдвоем: в учебниках и в тетрадях, в газетах и в книгах, в детских журналах и во взрослых документах. С утра до вечера трудятся, стараются. Наберут слов-кирпичиков, и давай из них словосочетания, предложения и целые тексты строить!

Синтаксис бестолковые, бессмысленные слова между собой грамматически связывает, и смысл в них появляется, начинают слова разные мысли выражать. Пунктуация из кармашков знаки препинания достает и в предложениях их расставляет.

И тот, кто текст читает, начинает понимать, где предложение кончается, что в нем выделено, какая интонация должна быть.

Так они и жили-поживали. Огорчали их иногда только двоечники и троечники, а в остальном, жизнь у них была веселая и беззаботная.

Но вот, однажды, попали они в Интернет...

Загрустил братец Синтаксис, а сестрица Пунктуация совсем от огорчения заболела. Оказалось, что в Интернете люди слова-кирпичики друг на друга кое-как громоздят, и дома-предложения из-за этого получаются кривыми, кособокими. А Пунктуацию там совсем не любят, видеть ее не хотят. Вопросительный знак потерялся, и непонятно, говорят люди что-то или спрашивают. Запятые с точками из предложений выгнали, только смайлики из них делают, а восклицательные знаки целыми строчками стоят, а что означают - не поймешь...

Вот сидят Синтаксис с Пунктуацией в Интернете, смотрят на предложение: «…роза встречай с тортом будем завтра)))» и плачут. Что за роза? Цветок это, или человек? Роза должна быть с тортом или те, кто придут? Обращаются к этой розе или нет? Где начало предложения, где конец? Почему в конце куча скобок закрывается, ведь их никто не открывал?

Плохо Синтаксису с Пунктуацией в Интернете: бледнеют, худеют, на глазах, того и гляди совсем исчезнут из нашего языка, и станет он пресный, плоский и бессмысленный…

Вот тут бы как раз самое время прискакать какому-нибудь рыцарю, или прилететь супергерою и спасти погибающих, но никаких героев в нашей сказке нет, кроме вас, дорогие читатели. Поэтому, очень вас прошу, пожалуйста, пожалейте братца с сестрой. Они очень срочно нуждаются в вашей помощи. Каждое правильно построенное вами в Интернете предложение, каждый знак препинания, поставленный, где нужно, вернет Синтаксису и Пунктуации жизнь и здоровье!

Путешествие Вулканчика и его друзей.

Разодрались комар с мухой. Комар укусил муху, а муха-то - слепня, а слепень-то - шершня, а шершень-то - воробья. И пошел тут бой - не разлить бойцов водой. Это еще не сказка, а присказка, сказка вся впереди.

Давным-давно жил-был камушек. Его звали Вулканчик. Он был неприметный - чёрный, шершавый и очень маленький, но добрый и отзывчивый. Жил он на высокой горе Зинд.

Однажды Вулканчик лежал на горе Зинд. Вдруг подул сильный-сильный ветер, и камушек покатился с горы. Катился Вулканчик через леса, через поля и даже через города и прикатился прямо к берегу Желтого моря. Вулканчик осмотрелся и понял, что дорога домой предстоит дальняя.

Идет-идет Вулканчик, ищет дорогу, и слышит, что кто-то кричит: «Помогите, помогите, я в траве!» Камушек покатился к траве и видит: лист клёна не может вырваться из-под ветки. Вулканчик вытащил лист из-под неё.

-Как тебя зовут? - спросил Вулканчик.

-Меня зовут Листик, - ответил кленовый лист. - А тебя?

-Меня Вулканчик. Давай дружить! - сказал камушек.

-Давай! - согласился Листик.

Они, пошли искать дорогу домой. Шли друзья два месяца и помогали всем, кто встречался им на пути. Вулканчик завел еще трех друзей: соломинку, по имени Травинка, малыша-грибка Боровичка и ягодку Клубничку.

Узнал об этой дружной компании злой пень, которого звали Мармадюк Великий. Заманил он друзей в свой дом из еловых веток.

Накормил, напоил друзей так, что они заснули крепким сном. Пока наши герои спали, злой Мармадюк Великий посадил их за пять железных замков. Друзья очнулись и поняли, что оказались в западне. Травинка заметила ключи, висящие на стене под самым потолком подземелья, где они очутились. Ключей было двенадцать и все они были разные. У Вулканчика созрел план побега.

На полу стояла чашка с водой. Вулканчик взял чашку и облил грибок. Боровичок вырос, стал большой и сильный. Друзья взобрались на него и достали ключи. Подобрали ключи к замкам и выбрались из клетки.

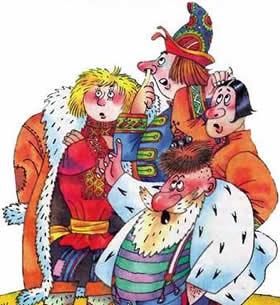

Мармадюк увидел друзей на свободе, пришел в ярость и кинулся на них. И вдруг с Вулканчиком произошло чудо: из некрасивого черного камня он превратился в настоящий сверкающий алмаз, который ослепил злого Мармадюка, что тот перестал шевелиться. Доблестные герои добрались до горы Зинд и стали там жить-поживать, да добра наживать.

Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!

Бабушкин дубочек

Жила в большом городе бабушка. Она так любила природу, что посадила у себя под окном дубочек. Он был такой маленький, что не мог выдержать веса синички, если она садилась на его веточку. Бабушка заботилась о своем дубочке и каждое утро здоровалась с ним, глядя из окна. И был у бабушки маленький внук, который часто приходил к ней в гости. Вместе они шли к своему дубочку и ухаживали за ним. Потом садились рядышком, и бабушка читала внуку сказки. Каждое лето они фотографировались у дубочка, а потом радовались, наблюдая, как растут малыш и деревце. У дубочка появилось много новых веточек, и он уже не сгибался под тяжестью птичек.

Дубочек всегда с нетерпением ждал, когда внук придет в гости к бабушке. Он очень любил слушать вместе с ним бабушкины сказки и пересказывал их потом своим друзьям: птицам, солнышку, ветру и дождику. Однажды внук пришел к бабушке, но к дубочку они не вышли и даже не поздоровались с ним. Дубочек ждал-ждал, но так и не дождался. Тогда он попросил воробушка заглянуть в окно и узнать, в чем дело. Воробушек прилетел расстроенный и рассказал, что его друг лежит в постели, у него высокая температура, и болит горло. Дубочек очень встревожился и позвал всех своих друзей на помощь.

Дождевые капельки напоили мальчика живой родниковой водой, солнечные лучи согрели ему горлышко, ветерок остудил горячий лоб, а птицы спели такую замечательную песню, что ему сразу стало весело. И болезнь отступила.

- Спасибо тебе, дубок, за помощь, - сказал мальчик своему другу на следующий день.

Вскоре мальчик пошел в школу. Оба они росли и хорошели на радость бабушке. Мальчик слушал сказки и думал о том, что когда они оба вырастут и станут большими, он будет приходить к дубу уже со своими детьми и тоже будет читать им сказки под широкой густой листвой дуба. От этой мысли на душе становилось тепло и спокойно.

Сказка о старике-умельце.

Жили-были старик со старухой. Не было у них детей. Скучно стало старухе жить. Управится она по хозяйству и сидит целыми днями без дела, грустит да вздыхает. А дед у неё был озорной, он на её последнем корыте как на сёрфе катался. На телеге с мотором от старого мотоцикла лучше Шумахера гонял. И сказала старуха деду, что плохо ей живётся без детишек. Дед подумал, взял кофеварку, комбайн, мультиварку, несколько шарнирчиков, болтиков, гвоздиков, гаечек и посудомойку. Смастерил из всего этого робота-андроида. Старуха обрадовалась и назвала его ласково - Дроша. А деду дома не сидится, взял он гнилую столетнюю лодку, залатал и поехал на соревнования по гребле. А старуха и сыночек-робот дома остались.

Вот бабка и попросила Дрошу нарвать ей ягод на варенье. Дроша постарался: мигом все ягодные деревья спилил, кусты выдернул и сидит ягодки с них обтряхивает.

Ахнула старуха, хотела его наказать, но подумала, что он ещё неопытный и со временем всему научится. Утром попросила старуха Дрошу кофе ей в постель подать, он пришёл и вылил горячий кофе прямо на кровать. Старуха еле успела под одеяло забиться. «Что же он бестолковый-то такой?» - подумала она. «Видать у него шарики за ролики зашли, подправить надо...» Взяла отвёрточку и подкрутила роботу гаечки в голове. И стал Дроша умный- преумный.

Пошёл он в школу. Дроша и учился хорошо, и ребятам на перемене кофе готовил, булочки выпекал. Освоил Дроша весь школьный материал за один год. И сказал он старухе: «Отпусти меня, мамаша, в город. Я в университет поступить хочу». Погоревала старуха, поплакала и отпустила сыночка в Москву.

Поступил Дроша в МГУ. Стало опять скучно старухе жить, письма сыночку каждый день писала и слезами их поливала. Пожалел старик жену. Взял он швейную машинку и начал её разбирать. Забеспокоилась старуха, спрашивает его: «Ты почто новую машину ломаешь?» Старик отвечает: «Была машина, а стала Маша! Хорошая девка, ничего, что робот, зато послушная и работящая». Старуха от радости руками всплеснула: «Такие умельцы, как ты, дед, только у нас на Руси и бывают!”

Маша и грибы.

Жили-были маленькая Машенька со своей мамой в небольшой избушке на лесной опушке. Мама с Машенькой часто ходили в лес по грибы, да по ягоды. Но мама всегда строго настрого запрещала ходить Машеньке одной в лес.

Однажды, когда мама ушла за водой, Машенька решила сходить в лес и помочь маме собрать грибы. Взяла маленькую корзинку и пошла на полянку с множеством грибов. Собрала целую корзинку и помчалась домой. Вернулась мама и принесла ведра с водой.

- Мама, мама, я сегодня в лес ходила и собрала целую корзину грибов, - воскликнула Маша.

- Я же тебе запретила строго настрого ходить в лес одной. Ты могла потеряться, или ты могла повстречать медведя, - ответила ей мама.

-Ты, конечно, умница, что сделала маме приятное.

На следующий день Машенька решила снова сходить в лес по грибы. Взяла уже корзину среднюю. Собрала и эту корзинку. Пришла домой и говорит маме:

- Мама, я сегодня снова в лес ходила и собрала корзину побольше.

- Спасибо, Машенька, тебе за помощь, но я же тебе говорила, что нельзя в лес одной ходить, - сказала мама.

Машенька опять была довольна похвалой.

И на третий день мама снова ушла по своим делам. Маша взяла самую большую корзину и пошла в лес. Пришла на ту полянку и видит, грибов совсем не осталось. Подумала она немного и пошла искать другую полянку, забыв про мамины слова. Зашла в чащу леса. Собрала грибов целую корзину, повернулась и поняла, что она заблудилась. Села на пенек и заплакала.

Вечером пришла мама домой, а Маши то и нет. Запаниковала. И видит, а большой корзины нет. Мама позвала на помощь соседей, и все вместе отправились в лес искать Машу. Много времени ушло на поиски, но Машеньку они нашли.

Маша, увидев маму, подбежала и прижалась к ней. Попросила у нее прощения и поклялась, что никогда без разрешения не пойдет в лес.

Сон в лесу

У девочки Маши бабушка с дедушкой жили в деревне в деревянном доме рядом с лесом.

Однажды дедушка с бабушкой пошли на рынок за продуктами, а внучке строго настрого запретили одной ходить в лес.

Маша сидела дома одна, заскучала и позвала соседскую девочку поиграть в прятки. Несмотря на запрет дедушки и бабушки, она решила спрятаться в лесу да и заблудилась.

В лесу девочка увидела на дереве маленькую птичку, та жалобно щебетала, будто просила ей чем-то помочь. Но Маша была занята своими мыслями и поиском дороги домой, поэтому не обратила внимание на щебет и прошла мимо.

Девочка плутала в лесу, вдруг видит опушка, а за ней озеро. На опушке растет одинокое деревце, его тонкий ствол наклоняется к земле, дерево чахнет, засыхает, лучи солнца опаляют листву.

Подошла Маша к озеру, а на берегу стоит заброшенный дом, там она и заночевала. Ночью приснился девочке сон. Птичка, которую Маша встретила на своем пути, человеческим голосом просит помочь ей, перенести гнездо на другое дерево, это гибнет и скоро упадет, а в гнезде птенцы. Деревце на опушке просило полить его водой, так как оно слабое, корни маленькие и до воды сами дотянуться, пока еще не могут.

Сон был ярким и запоминающимся, как только Маша проснулась, она сразу побежала поливать деревце, а тут и птичка защебетала и будто показывает, следуй за мной. Девочка пошла за птичкой, та привела ее к гнезду. Маша перенесла гнездышко с птенцами на крепкое, ветвистое дерево, которое защитит птенцов от ветра, дождя, врагов.

Птичка вывела девочку из леса прямо к дому, где ее ждали бабушка и дедушка.

.

Белка, Черепаха и Сова.

Жили-были старик со старухой, и никого у них не было. Однажды, сидят старик со старухой на скамеечке под дубом старым, морковку кушают. Бабушка говорит:

-Дед, а дед, давай, что ли какую зверушку заведем?

Дед говорит:

-Ты что, старуха, в детство впала? Какие такие зверушки? Нет, никаких животных!

Бабушка обиделась, конечно. Но деду перечить нельзя.

Через два дня есть им было нечего, только орехи не колоты, а зубов ни у бабушки, ни у дедушки нет.

Вдруг бежит белочка рыжая такая. Видит у бабушки и дедушки беда. Белка спрашивает человечьим голосом:

-О чём горюете, бабушка с дедушкой?

Бабушка говорит:

-Нам есть нечего, только орешки, но они не колоты.

А Белка отвечает:

-Это дело поправимо.

Забирается Белка в мешок с орехами и все их переколола.

Благодарят они Белку и спрашивают:

-Как тебя наградить, Белочка красавица?

-Возьмите меня к себе жить, пожалуйста, - просит Белочка.

-Ладно, возьмём тебя жить с нами. Втроём жить веселее.

Все обрадовались и стали вместе щёлкать орехи

Через два месяца гуляют старик со старухой и с красавицей Белочкой. Вдруг медведь из кустов вылезает и рычит:

-Я вас всех съем!

Тут из-под камня вылезла Черепашка, зелёненькая такая. Медведь как споткнётся об черепаший панцирь, как упадёт, за левую ногу подержался и удрал в тёмный лес раны зализывать.

Все благодарят Черепашку, и бабушка, и дедушка, и даже Белочка рыжая. Спрашивают они:

-Как тебя наградить. Черепашка зелёная?

Черепашка просит:

-Возьмите меня к себе.

Все посмотрели на старичка дедушку. Говорит дед:

-Хорошо, давай Черепашку оставим, веселее жить будет.

Через три недели в доме появилось мышей видимо-невидимо! Бабка на стуле, дед на диване, Белка в шкафу на черепашьем панцире сидит, а Черепаха дрожит: страшно всем. А крысы-то ходят, сыром животы набивают.

Тут и Сова умная голова прилетела, видит, мыши хозяйничают не на своём месте. Сова всех скушала. Прожевала последнюю мышь и говорит:

-Оставьте вы меня себе, я вам по дому буду помогать.

Оставили её тоже.

И стали все вместе жить поживать да добра наживать.

Упрямый ослик.

Жил-был маленький ослик по имени Упрямец. Ослику очень не нравилось его имя. Он считал его обидным и несправедливым. Малыш целый день возил тюки с различными товарами для своего хозяина и вовсе не был упрямее других осликов, но его били и понукали, и самое неприятное, над ним смеялись, гораздо больше, чем над остальными осликами. И вот однажды ослик решил убежать.

- Я возьму себе другое имя и найду такого хозяина, который будет меня любить и каждый день кормить морковкой! - мечтал ослик в редкие минуты отдыха.

Убежать работающему ослику не так уж просто. Рано утром его будят, кормят и отправляют на работу, а к вечеру бедняга так устает, что после ужина способен только на то, чтобы заснуть на всю ночь. Все же ослик не унывал. Он знал, что когда у людей бывают большие праздники, то и животным иногда дают отдохнуть. Кроме того в торжественные дни на улицах всегда много беспорядочно снующих людей и животных и спрятаться в толпе гораздо легче, чем в обычный день. Итак, он терпеливо ждал наступления праздника.

Бедняга ослик не знал, что и лесные разбойники рассуждали точно так же, как он. В честь праздника люди раздали животным отборного овса и ушли, но не успел ослик как следует подкрепиться перед дорогой, как в стойло вбежали разбойники. Они щелкали плетями, сгоняя всех животных в стадо, и уже хотели потихоньку вывести их из хлева, как обнаружили, что Упрямец остановился в дверях и сдвинуть его с места было невозможно.

-Не для того я так долго ждал этого дня, чтобы не по своей воле идти с разбойниками, - думал ослик.

Глупые разбойники стали бить и ругать ослика, но Упрямец и не думал сдаваться. Остальные животные, не имея возможности выйти, сбились в кучу и стали толкаться и орать на разные голоса. Теперь разбойникам только и осталось в глубине хлева спасаться от давки.

Хозяева услышали шум, подбежали к сараю и застали всю эту потрясающую картину в полном разгаре. Хозяин достал из кармана морковку и ласково сказал ослику:

-Иди сюда, мой милый упрямец, какой же ты молодчина! Ты спас всех нас от разбойников.

Растерянных разбойников легко связали и отвели в полицию, а ослика с тех пор перестали ругать и каждый день угощали морковкой. Он и сейчас живет у своих хозяев и никуда бежать не собирается.

Жил-был маленький ослик по имени Упрямец. Ослику очень не нравилось его имя. Он считал его обидным и несправедливым. Он целый день возил тюки

Содержание

|

| Название | Страницы |

| 1 | Дары жизни. (Автор: Полосков Андрей) | 3 |

| 2 | Добро дело из беды выручает. (Автор: Леонтьева Александра) | 7 |

| 3 | Ключ с секретом. (Автор: Таборова Екатерина) | 9 |

| 4 | Сказка о братце Синтаксисе и сестрице Пунктуации. (Автор: Костарев Марк) | 11 |

| 5 | Путешествие Вулканчика и его друзей. (Автор: Инькова Маргарита) | 13 |

| 6 | Бабушкин дубочек. (Автор: Волкова Кристина) | 15 |

| 7 | Сказка о старике-умельце. (Автор: Костарев Марк) | 17 |

| 8 | Маша и грибы. (Автор: Носик Екатерина) | 19 |

| 9 | Сон в лесу (Автор: Таборова Екатерина ) | 21 |

| 10 | Белка, Черепаха и Сова. (Автор: Инькова Маргарита) | 23 |

| 11 | Упрямый ослик. (Автор: Иванова София) | 26 |

16