17

Министерство образования и науки Украины

СиМФЕРОПОЛЬСКИЙ городской отдел образования

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНИ № 43

Проект

« Град и методы борьбы с ним»

Выполнил:

ученик 5-А класса

Шенгелай Всеволод

Научный руководитель:

Кравченко

Оксана Николаевна

г. Симферополь, 2014

С одержание

одержание

I. Введение 3

II. Что такое град и как он образуется 4

III. Вред, наносимый градом 5

IV. Борьба с градом 6

1. Метеонаблюдения и прогнозы 6

2. Предотвращение ущерба 7

V. Вывод 10

VI. Список использованной литературы 11

I. Введение

Каждый день мы сталкиваемся с погодой, которая или радует нас теплом и ясным небом, или огорчает проливным дождём и резким ветром. От неё многое зависит в нашей жизни. Люди внимательно слушают прогноз погоды, чтобы знать, что их ждёт завтра.

Раньше я думал, что погода бывает плохая и хорошая, а теперь понимаю, что погодные явления разнообразны, и относиться к ним надо как к части сложного механизма природы. Например, дождь, причиняющий личные неудобства людям, жизненно необходим растениям, он наполняет водоёмы,

Но есть погодные явления, которые всем приносят только вред, представляют серьёзную опасность. Их так и называют – опасные погодные явления. Недавно я познакомился с одним из таких явлений – градом. Град случается нечасто, но, когда случается, может причинить существенный ущерб. Я решил узнать больше об этом явлении, а также разобраться, повлияет ли потепление климата Земли на угрозу града в нашем регионе.

Наблюдением за погодой и её прогнозированием занимается специальная государственная метеорологическая служба (метеорология – наука об атмосфере), которая ввиду ответственности выполняемой работы относится к Министерству чрезвычайных ситуаций. Экскурсия на одну из метеорологических станций Крыма помогла мне в моём исследовании.

II. Что такое град и как он образуется

Град является частицами льда шарообразной или неправильной формы (градин) размером от миллиметра до нескольких сантиметров. Встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг. Градины состоят из ряда слоёв прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями.

В метеорологии град отличают от снежной крупы — ледяных непрозрачных крупинок белого цвета, размером от 2 до 5 мм, хрупких и легко размельчающихся. Также известны такие атмосферные осадки, как ледяной дождь, который не стоит путать с градом.

Град выпадает обычно в тёплое время года, когда температура у поверхности земли не ниже 20ºС, из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Чаще всего он проходит узкой (не больше 10 километров), но длинной (иногда на сотни километров) полосой.

Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров. Продолжительность выпадания от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 мин и очень редко — около 1 ч.

Д авно подмечено, что есть районы, которые из года в год страдают от града. Некоторые земледельцы даже убеждены, что на отдельных полях градом непременно выбьет посевы, в то время как соседний участок не пострадает. Для жителей Англии - град большая редкость, а французские виноградари, живущие по другую сторону Ла-Манша, проклинают его несколько раз в год. В тропиках град почти никогда не выпадает, хотя грозы там полыхают часто. Так, в Браззавиле за год бывает до 60 гроз, однако за всю историю города град там ни разу не зарегистрирован.

авно подмечено, что есть районы, которые из года в год страдают от града. Некоторые земледельцы даже убеждены, что на отдельных полях градом непременно выбьет посевы, в то время как соседний участок не пострадает. Для жителей Англии - град большая редкость, а французские виноградари, живущие по другую сторону Ла-Манша, проклинают его несколько раз в год. В тропиках град почти никогда не выпадает, хотя грозы там полыхают часто. Так, в Браззавиле за год бывает до 60 гроз, однако за всю историю города град там ни разу не зарегистрирован.

Когда рассказывают о выпавшем граде, прежде всего отмечают размеры градин. Они обычно все разные по величине. Обращают на себя внимание самые крупные. И вот мы узнаем о совершенно фантастических градинах. В Индии и Китае известны случаи падения с небес ледяных глыб весом 2-3 килограмма. Рассказывают даже о таком печальном происшествии: в 1961 году в Северной Индии тяжелая градина убила слона. В наших умеренных широтах наблюдались градины весом около килограмма. Известен случай, когда в Воронеже град разломал черепицу на крыше дома, пробил металлическую крышу автобуса. Это косвенные признаки, по которым тоже судят о величине градин. Иногда удается сделать фотоснимки с масштабом - рядом с градиной помещают предмет хорошо известных размеров (монету, часы, спичечный коробок, а еще лучше - линейку.)

Градина диаметром около 60 мм

Одна из градин, сфотографированная в США, имела диаметр 12 см, 40 см по окружности, а весила 700 г. Во Франции зарегистрированы удлиненные градины величиной примерно с ладонь (15 Х 9 см). Масса отдельных градин достигала 1200 г! И таких градин на один квадратный метр выпало 5-8 штук. Так что древние летописцы, возможно, не очень преувеличивали увиденное.

Но это все случаи исключительные. Обычно даже градины диаметром от 25 мм встречаются редко. Не всякий старожил может вспомнить град размером с куриное яйцо…

Гипотезы по поводу механизма образования града еще в первой половине XVII века строил Декарт. Однако научную теорию градовых процессов и методов воздействия на них создали физики совместно с метеорологами лишь в середине нынешнего века.

Град образуется в кучево-дождевых облаках – это облака вертикально развития на высоте от 400 до 1000 метров над поверхностью Земли. Они белые и плотные, с тёмными, иногда синеватыми основаниями, поднимающиеся в виде огромных горообразных облачных масс. Вершины их имеют по большей части волокнистое строение. Часто наблюдаются в виде отдельных редких облаков, но может быть и скопление их или даже облачный вал. От мощных кучевых облаков кучево-дождевые отличаются растеканием вершины, теряющей свою округлую форму и приобретающей перистую (волокнистую) структуру и затем форму наковальни.

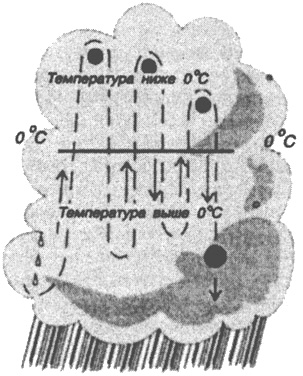

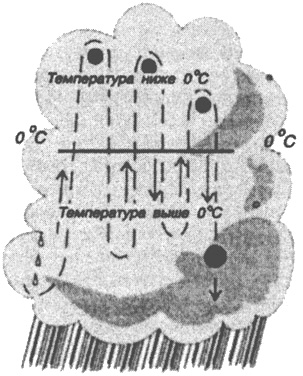

В жаркий день теплый воздух, содержащий пары воды поднимается вверх, охлаждаясь с высотой, содержащаяся в нем влага конденсируется, образуя облако. Облако, содержащее в себе мельчайшие капли воды, может пролиться в виде дождя. Но, иногда, и обычно день должен быть очень жарким, восходящий поток столь силен, что заносит капли воды на такую высоту, где мельчайшие капли воды становятся переохлажденными. В облаках переохлажденные капли могут встретиться вплоть до температур минус 40° (такая температура соответствует высоте примерно в 8 - 10 км). Капли эти весьма нестабильны. Мельчайшие частицы песка, соли, продукты сгорания и даже бактерии, увлеченные с поверхности тем же восходящим потоком при столкновении с переохлажденными каплями становятся центрами кристаллизации влаги, нарушая хрупкое равновесие - образуется микроскопическая льдинка - зародыш градины.

Мелкие частички льда присутствуют в верхней части практически каждого кучево-дождевого облака. Однако при падении к земной поверхности такие градины успевают растаять. При скорости восходящего потока в кучево-дождевом облаке порядка 40 км/час, он не удержит зародившиеся градины. Падая вниз с высоты 2,4 - 3,6 км они успевают растаять, приземляясь в виде дождя.

Однако, при некоторых условиях, скорость восходящего потока в облаке может достичь 300 км/час! Такой поток может закинуть зародыш градины на высоту в десяток километров. По дороге туда и обратно - до отметки нулевой температуры - градина успеет обрасти. Чем выше скорость восходящих потоков в кучево-дождевом облаке, тем крупнее образующиеся градины. Таким образом образуются градины, ч ей диаметр доходит до 8—10 см, а вес — до 450 г. Иногда в холодных районах планеты на градины намерзают не только дождинки, но и снежинки. Поэтому градины имеют часто на поверхности слой снега, а под ним — льда. На формирование одной капли дождя необходим примерно миллион мелких переохлажденных капель. Градины диаметром более 5 см встречаются в супер-ячейковых кучево-дождевых облаках, в которых наблюдаются очень мощные восходящие воздушные потоки. Именно супер-ячейковые грозы порождают смерчи (торнадо), сильные ливни и интенсивные шквалы.

ей диаметр доходит до 8—10 см, а вес — до 450 г. Иногда в холодных районах планеты на градины намерзают не только дождинки, но и снежинки. Поэтому градины имеют часто на поверхности слой снега, а под ним — льда. На формирование одной капли дождя необходим примерно миллион мелких переохлажденных капель. Градины диаметром более 5 см встречаются в супер-ячейковых кучево-дождевых облаках, в которых наблюдаются очень мощные восходящие воздушные потоки. Именно супер-ячейковые грозы порождают смерчи (торнадо), сильные ливни и интенсивные шквалы.

При формировании градины, она может успеть несколько раз подняться на восходящем потоке и упасть вниз. Аккуратно разрезав градину острым ножом, можно увидеть, что матовые слои льда в ней чередуются в виде сфер со слоями прозрачного льда. По количеству таких колец можно сосчитать сколько раз градина успела подняться к верхним слоям атмосферы и упасть снова в облако.

III. Вред, наносимый градом

Град ломает виноградные лозы и ветки фруктовых деревьев, сбивает с них плоды, уничтожает посевы зерновых, ломает стебли подсолнечника и кукурузы, выбивает табачные и бахчевые плантации. Нередко от ударов градин гибнет домашняя птица, мелкий, а иногда и крупный рогатый скот.

В восточной части штата Колорадо (США) ежегодно происходит около шести градобитий, каждое из них приносит огромные убытки. На близких к нашей стране территориях градобития чаще всего случаются на Северном Кавказе, в Грузии, Армении, в горных районах Средней Азии. Вот одно из лаконичных сообщений метеостанции Нальчика: "С 9 на 10 июня 1939 года... выпал град величиной с куриное яйцо, сопровождающийся сильным ливнем. В результате погибло свыше 60 тысяч га пшеницы и около 4 тысяч га других культур; было убито около 2 тысяч овец".

Поврежденная градом яблочная завязь.

В 1593 году "…в воскресенье одиннадцатого дня июня месяца, в день Святой Троицы, к семи часам вечера случилась такая сильная гроза с громом, молнией, дождем и градом, о которой до тех пор люди не слыхали. Некоторые градины… весили от 18 до 20 фунтов каждая. В результате этого был нанесен большой ущерб посевам и разрушено много церквей, замков, домов и других сооружений. Виноградники не плодоносили после этого 5-6 лет; лес был выкорчеван и повален на землю. Такой ужас охватил народ, что не было человека, как бы смел он ни был, который не готовился бы к смерти. Многие были убиты и ранены, другие потеряли рассудок. Погибло много скота, как домашнего, так и дикого". Это выдержка из хронологических записей, которые велись в одном их южных департаментов Франции. Может быть, здесь есть некоторое преувеличение, известно, что "у страха глаза велики". Сомнителен столь большой вес градин, но надо учесть, что в те времена фунт как единица веса имел несколько значений. Однако ясно, что это было ужасное стихийное бедствие, одно из самых катастрофических градобитий, обрушившихся на Францию.

В районе Кисловодска в 1965 году выпал град, покрывший землю слоем в 75 см!

Конечно, град - бедствие менее страшное, чем ураган или землетрясение, но и он, как в старые времена, так и сейчас, нередко наносит огромные убытки. Вот почему мы каждый раз с тревогой вслушиваемся в прогноз погоды, если там звучат слова "гроза", "град".

Град в Боготе, Колумбия

IV. Борьба с градом

1. Метеонаблюдения и прогнозы

Для эффективной борьбы с градом прежде всего необходимо точно знать, когда и где будут происходить процессы его образования. Поэтому первым шагом становится сбор метеорологической информации.

По всей поверхности планеты расположены метеорологические станции, на которых осуществляются наблюдения за состоянием атмосферы. Производятся постоянные наблюдения за погодными явлениями, с помощью специальных приборов измеряются давление и влажность воздуха, температура воздуха и поверхности почвы, направление и скорость ветра, высота нижней границы облаков. Все страны сотрудничают в сборе метеорологической информации, и благодаря этому собирается полная информация о состоянии атмосферы.

На основании этих данных, информации с автоматических зондов, летающих на больших высотах, а также фотоснимков облаков из космоса создаются компьютерные метеорологические модели, по которым, используя знание законов физики, специалисты могут с высокой точностью предсказать дальнейшее развитие погодных явлений, и, в частности, время и место формирования кучево-дождевых облаков, в которых может начаться процесс образования града.

2. Предотвращение ущерба

Ещё в древние времена (как минимум, в средние века) люди заметили, что громкий звук предотвращает появление града или вызывает появление градин меньших размеров. Поэтому для спасения посевов звонили в колокола и/или стреляли из пушек.

Цивилизация предоставила метеорологам более эффективные инструменты.

Пусковая установка под градобойные ракеты Алазань,

на шасси самосвала типа "КамАЗ"

Борьба с градом основана на введении в облако специального реагента (обычно йодистого свинца или йодистого серебра), способствующего замораживанию переохлаждённых капель. Реагент вводится с помощью ракет или снарядов в переохлаждённую часть облака. В результате появляется огромное количество искусственных центров кристаллизации, на которых начинается рост ледяных кристаллов, и переохлаждённая вода в облаках, служащая основным сырьём для роста градин, перераспределяется на значительно большее их число. Поэтому градины получаются меньших размеров и успевают полностью или в значительной степени растаять в тёплых слоях воздуха ещё до выпадения на землю.

Подсчитано, что на создание летнего кучевого облака природа "затрачивает" миллионы киловатт. Поневоле задумаешься: есть ли сила, способная его разрушить? К счастью, как выяснили метеорологи, разрушать облака и не требуется. Атмосферные процессы иногда находятся в столь неустойчивом состоянии, что при сравнительно небольшом вмешательстве можно подтолкнуть их ход в желаемом направлении.

Именно этого и добиваются метеорологи, штурмующие облака. Размеры градовых облаков огромны, иногда несколько тысяч квадратных километров, попасть снарядом и в такую цель нетрудно, но и результат от этого ничтожен - не более чем слону дробина. Нужно было найти уязвимое место - "ахиллесову пяту" гигантского облака.

Эту сложную научную задачу решили советские ученые из Высокогорного Геофизического института в городе Нальчике. Расчеты и эксперименты метеорологов и физиков показали, что град зарождается в сравнительно небольшой (20-30 кубических километров), так называемой крупнокапельной зоне облака, и именно на нее надо оказать "нажим".

Самый эффективный способ - искусственно создать большое количество зародышей града. Каждый "новорожденный" будет перехватывать капельки переохлажденной воды, а запасы ее в облаке ограничены. Каждый из зародышей препятствует росту другого, поэтому градины получаются небольшие. Такой град, выпадая на землю, не принесет серьезного урона, а очень возможно, что вместо града пройдет ливень.

Искусственные зародыши града создаются, когда в переохлажденную часть облака вносят сухую углекислоту или йодистое серебро, свинец. Один грамм создает 1012 (триллион) ледяных кристаллов.

Трудность в том, чтобы определить градовую зону в облаке и вовремя распылить там реагенты. В целом вся борьба с градом напоминает противовоздушную оборону.

Радиолокаторы обнаруживают градовое облако почти за 40 км до защищаемых территорий. Градовые облака развиваются очень быстро. Весь процесс образования града занимает 30-40 минут, поэтому воздействовать на облако надо не позже чем через 15-20 минут после начала его бурного развития. Уточняют координаты крупнокапельной зоны и пускают в ход зенитные орудия, снабженные специальными снарядами, или ракетами.

Большая противоградовая ракета "Облако" несет примерно 3 кг специального реагента. В голове и хвосте ракеты дистанционные механизмы, которые на необходимой высоте и на определенном участке траектории полета ракеты воспламеняют пиросостав и выбрасывают парашют. Ракета спускается на парашюте, выделяя дым, содержащий мельчайшие частички йодистого свинца. Полет ракеты проходит через переохлажденные части облака, где на частицах аэрозоля образуются мириады ледяных кристаллов. Они-то и становятся искусственными зародышами градин.

Ракета совершенно безопасна, что позволяет вести работы в густонаселенной местности. Дальность действия "Облака" - 10 км.

Работник агрофирмы готовит градобойную установку к работе.

V. Вывод

Работая над проектом, я узнал много интересного о процессах, происходящих в атмосфере, о том, как формируется погода, о методах метеорологических наблюдений.

Также я выяснил, что потепление климата будет способствовать повышению опасности градобитий в нашем регионе (южной части зоны умеренного климата), поскольку высокая температура воздуха у поверхности Земли при высокой влажности и резком падении температуры с высотой способствует образованию града.

Следовательно, необходимо дальнейшее развитие противоградовой службы для борьбы с градом и предотвращения ущерба, который может причинить это опасное погодное явление.

VI. Список использованной литературы

Ситник О.І., Швень Н.І. Метеорологія з основами кліматології. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – 168с.

Школьний С.П. Фізика атмосфери: Підручник. – К.: КНТ, 2007. – 508с.

Климатология / под ред. О.А. Дроздова – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.

Шметер С.М. Физика конвективных облаков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 232 с.

Основи агрометеорології: Підручник / Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В.; Одеськ. Держ. Екологічний Університет. – Одеса: Вид-во ТЕС, 2012. – 250 с.

http://aic-crimea.narod.ru

одержание

одержание авно подмечено, что есть районы, которые из года в год страдают от града. Некоторые земледельцы даже убеждены, что на отдельных полях градом непременно выбьет посевы, в то время как соседний участок не пострадает. Для жителей Англии - град большая редкость, а французские виноградари, живущие по другую сторону Ла-Манша, проклинают его несколько раз в год. В тропиках град почти никогда не выпадает, хотя грозы там полыхают часто. Так, в Браззавиле за год бывает до 60 гроз, однако за всю историю города град там ни разу не зарегистрирован.

авно подмечено, что есть районы, которые из года в год страдают от града. Некоторые земледельцы даже убеждены, что на отдельных полях градом непременно выбьет посевы, в то время как соседний участок не пострадает. Для жителей Англии - град большая редкость, а французские виноградари, живущие по другую сторону Ла-Манша, проклинают его несколько раз в год. В тропиках град почти никогда не выпадает, хотя грозы там полыхают часто. Так, в Браззавиле за год бывает до 60 гроз, однако за всю историю города град там ни разу не зарегистрирован.

ей диаметр доходит до 8—10 см, а вес — до 450 г. Иногда в холодных районах планеты на градины намерзают не только дождинки, но и снежинки. Поэтому градины имеют часто на поверхности слой снега, а под ним — льда. На формирование одной капли дождя необходим примерно миллион мелких переохлажденных капель. Градины диаметром более 5 см встречаются в супер-ячейковых кучево-дождевых облаках, в которых наблюдаются очень мощные восходящие воздушные потоки. Именно супер-ячейковые грозы порождают смерчи (торнадо), сильные ливни и интенсивные шквалы.

ей диаметр доходит до 8—10 см, а вес — до 450 г. Иногда в холодных районах планеты на градины намерзают не только дождинки, но и снежинки. Поэтому градины имеют часто на поверхности слой снега, а под ним — льда. На формирование одной капли дождя необходим примерно миллион мелких переохлажденных капель. Градины диаметром более 5 см встречаются в супер-ячейковых кучево-дождевых облаках, в которых наблюдаются очень мощные восходящие воздушные потоки. Именно супер-ячейковые грозы порождают смерчи (торнадо), сильные ливни и интенсивные шквалы.