СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 26.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проект "Культура и быт России в к.XV-XVI вв."

Проектная деятельность на уроке истории. Учебно-проектная деятельность способствует формированию обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.

Просмотр содержимого документа

«кислякова»

ПРОЕКТ

Подготовила

ученица 10 Б класса

Кислякова Виктория

МБОУСОШ№1 р.п. Башмакова

2014г.

“Просвещение и научные знания”

На рубеже 15-16 вв. завершился процесс образования единого русского государства, страна окончательно освободилась от монголо-татарского ига, завершилось формирование русской народности. Это оказало существенное влияние на формирование культурных процессов. Общерусская культура этого периода была поностью подчинена служению "государеву делу". Заботами о Российском государстве проникнуты литература и общественная жизнь, зодчество и даже живопись

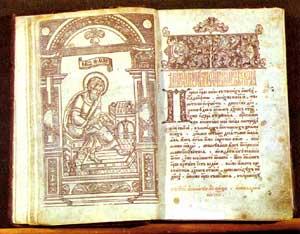

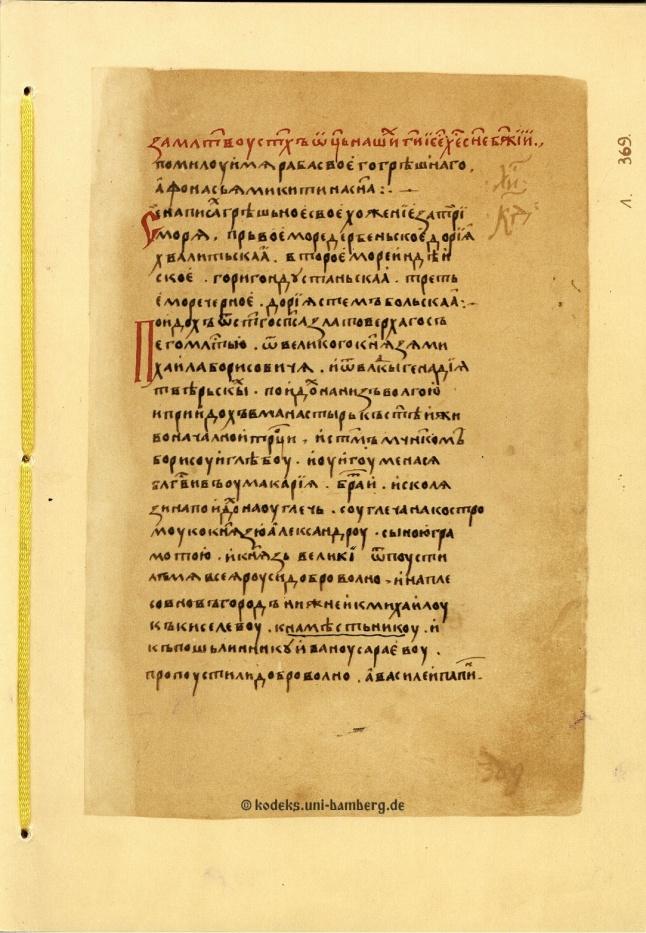

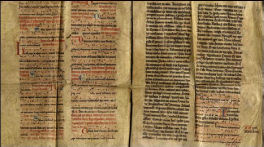

Возникновение книгопечатания на Руси

В 50-е годы XVI века в Москве возникает первая русская типография, основанная в доме священника Сильвестра, служителя Благовещенского собора Кремля и одного из руководителей "Избранной рады" - совета при молодом тогда еще 20-летнем Иване IV Грозном. Книги этой типографии не имеют выходных данных, в которых сообщается время и место издания, имя владельца и печатника. Известны безымянные книги семи наименований: узкошрифтное "Четвероевангелие", "Триодь постная", среднешрифтная "Псалтырь", "Триодь цветная", широкошрифтное "Четвероевангелие" и широкошрифтная "Псалтырь".

В конце XV - XVI веке усиленно росла грамотность населения Руси. Статистика подсчета надписей на документах начала XVI века определяет число грамотных дворян и бояр - выше 65%, посадских людей - 25 - 40%. Первенство держали священники, поголовно грамотными были дьяки. Образование необходимо было купечеству.

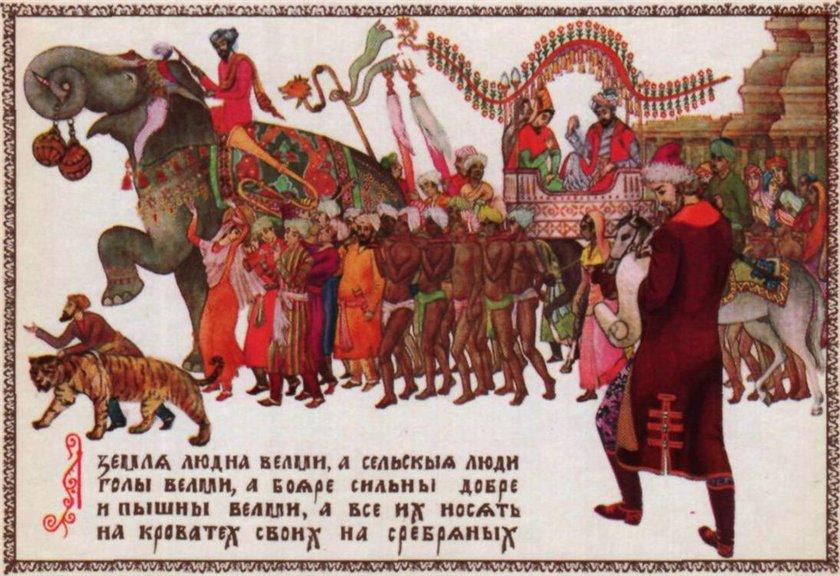

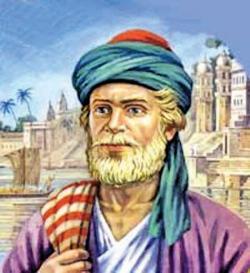

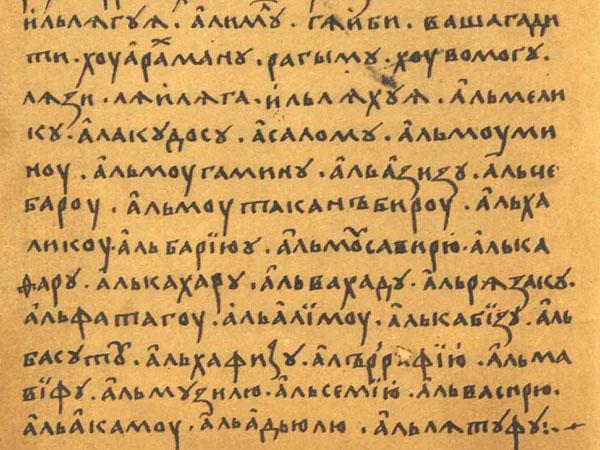

Тверской купец Афанасий Никитин в трудную дорогу на Восток захватил с собой книги и в пути вел записи, которые после его возвращения были включены в летопись. В это же время отмечается интерес к иностранным языкам. Появляются переводы с греческого, латинского, польского, немецкого, славянских языков. Для приезжающих в Московию иностранцев самых разных европейских и восточных стран находились соответствующие "тлумачи" - переводчики.

Архитектура

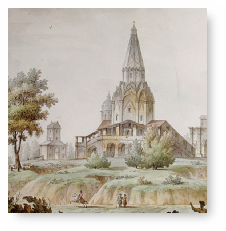

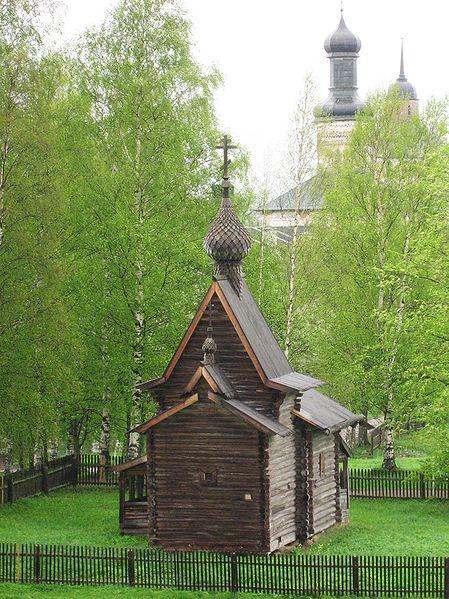

В конце 15 начале 16 века начинает распространяться новый тип храма, в котором отразились демократические потребности посадских жителей. Величайшим завоеванием архитектурной мысли 16 века, одним из высших достижений всего древнерусского зодчества являются шатровые храмы – столпообразные сооружения с невиданной дотоле конструкцией верха, как в деревянном зодчестве.

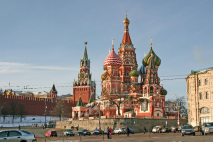

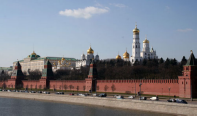

Для этой эпохи характерен значительный подъем строительного искусства. На рубеже 15-16 вв. оформляется Кремлевский ансамбль а Москве- стены и башни, способ и Грановитая палата. Возводили их итальянские архитекторы (Аристотель Фиорованти, Пьетро Солари, Марко Руфо)

(Царь Иоанн Васильевич и Аристотель Фиораванти) (Марко Руфо )

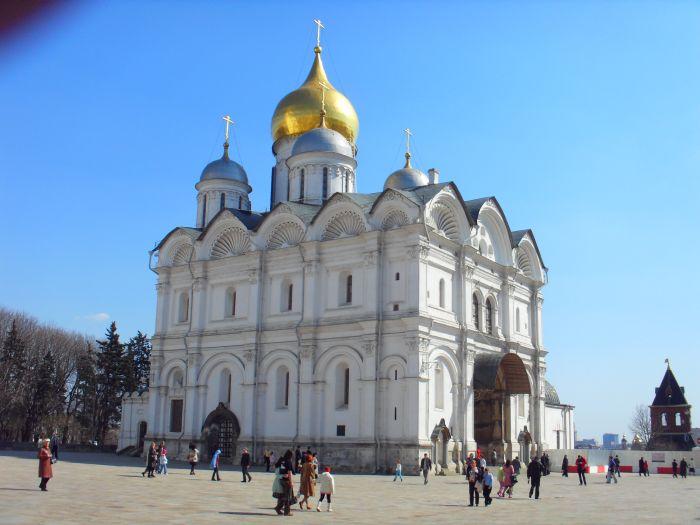

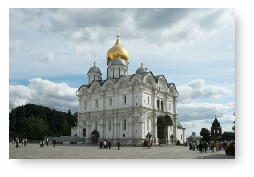

Архангельский собор (1505 – 1508)

Архангельский собор (1505 – 1508)

Архитектор Алевиз Новый.

Этот итальянский зодчий возвел весьма внушительное создание, ставшее усыпальницей великих князей. При этом Архангельский собор отличается изяществом и нарядностью. В основе здания – традиционная крестово-купольная система. Но архитектор очень пышно декорировал фасад. Для этого он использовал мотивы ренессансной ордерной архитектуры Венеции. Сложный карниз разделил здание на два этажа. Полукруглые закомары великолепно декорированы венецианскими раковинами. Эта деталь станет необыкновенно популярной в русском зодчестве. В целом, Архангельский собор напоминает итальянские палаццо.

В 1485 году началась перестройка стен и башен Кремля. Работы продолжались до 1516 года. Мы видим сегодня Кремль именно таким, каким он был построен при Иване III. Целью перестройки Кремля было создание мощной крепости. Иноземные мастера сумели создать оборонный комплекс в духе русских национальных традиций. Они придерживались плана старой крепости Дмитрия Донского, сохранив башенный силуэт крепости.

1485 году началась перестройка стен и башен Кремля. Работы продолжались до 1516 года. Мы видим сегодня Кремль именно таким, каким он был построен при Иване III. Целью перестройки Кремля было создание мощной крепости. Иноземные мастера сумели создать оборонный комплекс в духе русских национальных традиций. Они придерживались плана старой крепости Дмитрия Донского, сохранив башенный силуэт крепости.

Стены были завершены зубцами, напоминающими ласточкины хвосты. Внутри стен проходит глухая аркада, расположены площадки для боя. Башни служили целям орудийного боя и отслеживания с высоты врага и обстрела его. Угловые башни имеют круглую или многоугольную форму для широкого обзора и ведения кругового боя. Промежуточные стенные башни – прямоугольные. Проездные три: Спасская, Троицкая и Боровицкая. В те времена Кремль был превращен в остров, перед ним прорыты рвы, имелись навесные мосты.

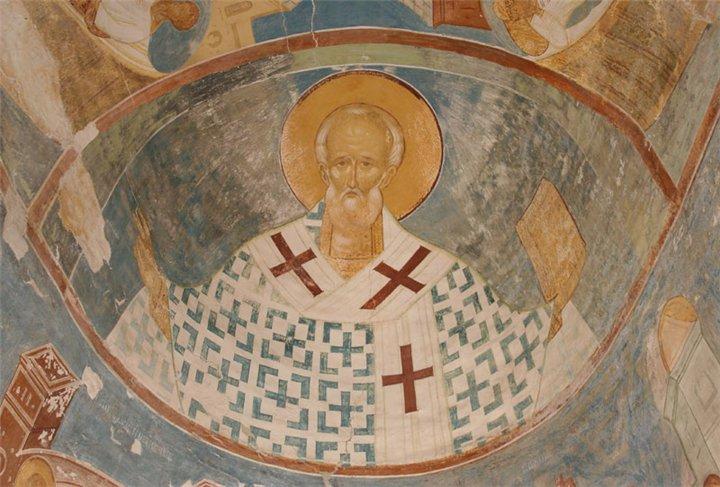

Живопись

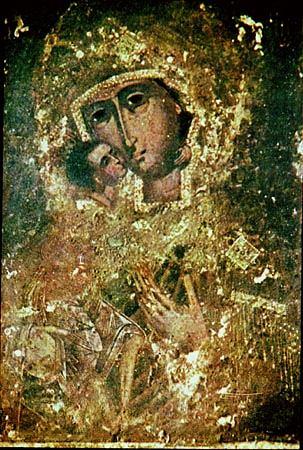

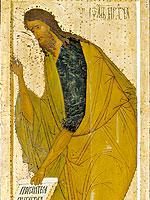

Таланты русских людей распространяются не только на деревянное или белокаменное зодчество. Как говорится, талантливый человек—талантлив во всем. Живопись не стала исключением—экспозиция представляет Вашему в ниманию коллекцию сохранившейся древнерусской живописи. Основу экспозиции составляют иконы 15-16 веков из Покровского монастыря в Суздале. В этот период русская живопись достигает своего расцвета. Из-под кистей мастеров Суздаля вышли иконы "Богоматерь Толгская Подкубенская", "Благовещение", "Митрополит Алексий", отмеченные особой одухотворенностью образов и изяществом пластического языка. Подлинным шедевром является икона "Покров". Образ Богоматери, осеняющей народ своим покровом, созвучен идее особого ее покровительства Руси.

ниманию коллекцию сохранившейся древнерусской живописи. Основу экспозиции составляют иконы 15-16 веков из Покровского монастыря в Суздале. В этот период русская живопись достигает своего расцвета. Из-под кистей мастеров Суздаля вышли иконы "Богоматерь Толгская Подкубенская", "Благовещение", "Митрополит Алексий", отмеченные особой одухотворенностью образов и изяществом пластического языка. Подлинным шедевром является икона "Покров". Образ Богоматери, осеняющей народ своим покровом, созвучен идее особого ее покровительства Руси.

Открывает экспозицию икона "Богоматерь Умиление", которая датируется 14 веком. Это очень выразительная, яркая работа. Иконы этого времени единичны, поскольку тяжелый период татаро-монгольского нашествия унес бесчисленные памятники русской культуры.

Открывает экспозицию икона "Богоматерь Умиление", которая датируется 14 веком. Это очень выразительная, яркая работа. Иконы этого времени единичны, поскольку тяжелый период татаро-монгольского нашествия унес бесчисленные памятники русской культуры.

Строгановская школа иконописи (или «строгановские письма») — русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI века. Получила своё название по имени богатых купцов-солепромышленников Строгановых

Строгановская школа иконописи (или «строгановские письма») — русская школа иконописи, сложившаяся в конце XVI века. Получила своё название по имени богатых купцов-солепромышленников Строгановых

Особенности

виртуозный рисунок

дробная и тонкая проработка деталей

сияющие и чистые краски

многофигурные композиции

пейзажные панорам

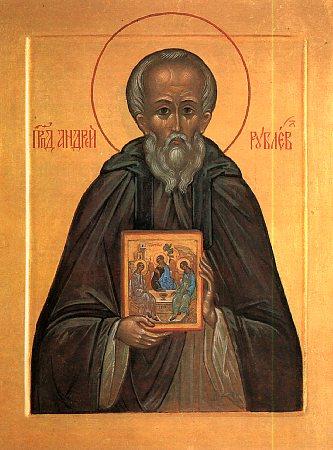

Андрей Рублёв

АНДРЕЙ РУБЛЕВ, русский художник конца 14 — первой трети 15 века, создатель фресок, икон, миниатюр; преподобный (канонизирован в 1988, память 17 июля). Был известен при жизни, знаменит после смерти (источники 1430-1460-х годов), особо прославляем с конца 15 века («Отвещание...» Иосифа Волоцкого); в 16 веке его работы становятся обязательными образцами для подражания (постановление Стоглавого собора 1551 Из указанных в источниках произведений Андрея Рублева, сохранились крайне мало: фрески в Успенском соборе во Владимире и знаменитая икона «Троица» из иконостаса Троицкого собора Троицкого монастыря. Из двух дат написания «Троицы», предлагаемых источниками, — 1411 и 1425-27 — более вероятной представляется последняя. Другие произведения, перечисленные источниками, либо не сохранились, либо принадлежат не Андрею Рублеву, а ученикам — членам артели, возглавляемой Даниилом Черным и Андреем Рублевым (иконостасы Успенского собора во Владимире и Троицкого собора Троицкого монастыря).

).

).

Быт

Знатные люди жили в хоромах, обычно двухэтажных, с разными пристройками, жилыми и хозяйственными, для себя, дворни, скота и птицы.  Дома в основном — деревянные, но встречались и каменные. Они заполнены погребцами с посудой, серебряной и медной, оловянной и стеклянной; сундуками с одеждой, украшениями (перстни, серьги и т.д.). На стенах иногда висели часы. Встречались иноземные ткани, украшния, посуда, одежда; восточные обувь, ковры, оружие. Еще большая пышность присуща царским дворцам и дворам.

Дома в основном — деревянные, но встречались и каменные. Они заполнены погребцами с посудой, серебряной и медной, оловянной и стеклянной; сундуками с одеждой, украшениями (перстни, серьги и т.д.). На стенах иногда висели часы. Встречались иноземные ткани, украшния, посуда, одежда; восточные обувь, ковры, оружие. Еще большая пышность присуща царским дворцам и дворам.

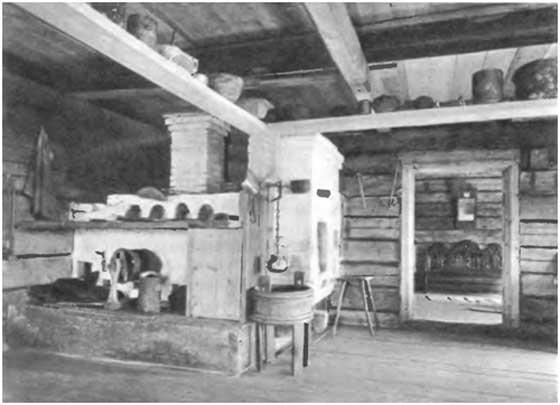

Более скромно жили рядовые дворяне. Основная же масса населения — крестьяне — обитала в деревянных избах, крытых соломой или дранью; имелись клети для имущества, хлевы для скота, сараи. Избы топили по-черному, освещали лучинами. Зимой в них помещали мелкую скотину и птицу

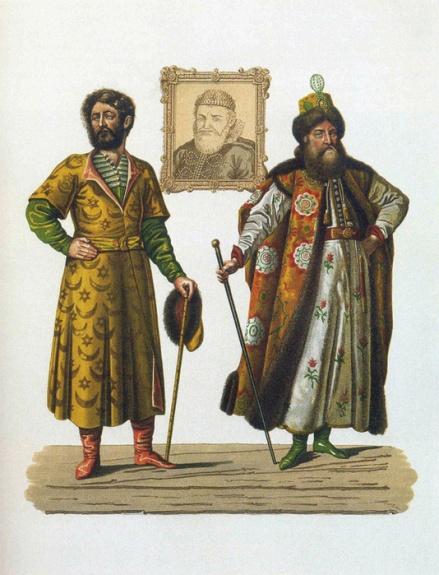

Одежда XIII — XV века

В XV веке на Руси чувствуется серьезное влияние восточной культуры, богатые торговые связи сказываются на внешнем виде русского гардероба. На смену рубахам без вороха приходят « косоворотки».

В московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных, отличаясь лишь качеством материала.

Костюмы Руси XIII — XV века

Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетеные из шнура и жемчужные пуговицы высокий богато расшитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.

Просмотр содержимого документа

«огородник (2)»

Проект

«Русская культура к XV-XVI в.»

Подготовила:

Огородник Лена

10 «Б» класс

МБОУСОШ №1 р . п. Башмаково 2014г.

Просвещение

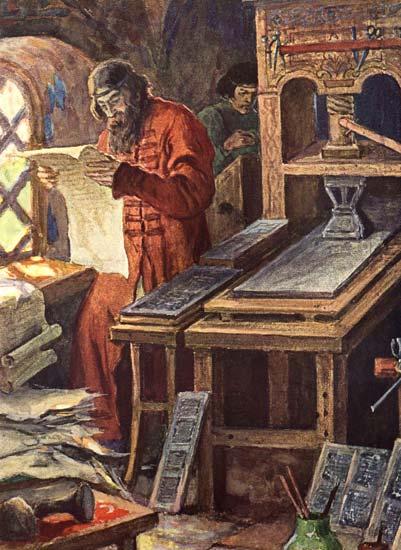

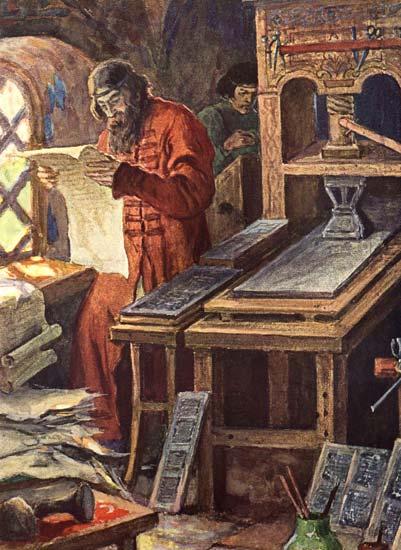

Иван Федоров- первопечатник , сам отливал шрифты, был наборщиком, справщиком (корректором), сам рисовал иллюстрации и гравировал.

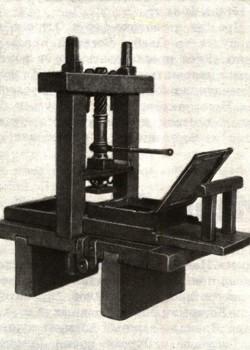

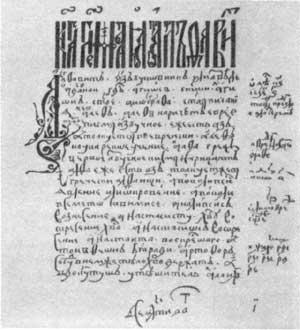

И ван IV решил в 1553 году устроить в Москве книгопечатню .Для помещения типографии Царь велел отстроить особые хоромы недалеко от Кремля на Никольской в соседстве с Никольским монастырем. Печатный двор был сооружен на средства самого Царя. Почти

ван IV решил в 1553 году устроить в Москве книгопечатню .Для помещения типографии Царь велел отстроить особые хоромы недалеко от Кремля на Никольской в соседстве с Никольским монастырем. Печатный двор был сооружен на средства самого Царя. Почти год продолжалась работа, и, наконец, 1 марта 1564 года из-под печатного станка вышла первая на Руси книга "Апостол", заключившая в себе 267 листов. Печатники старались сохранить в ней все особенности рукописи. Шрифт воспроизводит рукописное письмо, первая буква каждой главы выделена красной краской. Начало главы украшают заставки - орнаменты, на которых переплетаются виноградные лозы с кедровыми шишками. Разумеется, стоил "Апостол" еще очень дорого.

год продолжалась работа, и, наконец, 1 марта 1564 года из-под печатного станка вышла первая на Руси книга "Апостол", заключившая в себе 267 листов. Печатники старались сохранить в ней все особенности рукописи. Шрифт воспроизводит рукописное письмо, первая буква каждой главы выделена красной краской. Начало главы украшают заставки - орнаменты, на которых переплетаются виноградные лозы с кедровыми шишками. Разумеется, стоил "Апостол" еще очень дорого.

В конце XV - XVI веке усиленно росла грамотность населения Руси. Первенство держали священники, поголовно грамотными были дьяки. В это же время отмечается интерес к иностранным языкам. Появляются переводы с греческого, латинского, польского, немецкого, славянских языков. Но в древнерусских школах конца XV - XVI века проводилось только начальное образование: учили чтению, письму, читали "Псалтырь" "и прочие божественные книги". Большое значение придавалось пению, которое упоминается наравне с чтением и письмом. Остальное образование получали не в школах, а в общении со знающими людьми и "многообильном" чтении книг.

конце XV - XVI веке усиленно росла грамотность населения Руси. Первенство держали священники, поголовно грамотными были дьяки. В это же время отмечается интерес к иностранным языкам. Появляются переводы с греческого, латинского, польского, немецкого, славянских языков. Но в древнерусских школах конца XV - XVI века проводилось только начальное образование: учили чтению, письму, читали "Псалтырь" "и прочие божественные книги". Большое значение придавалось пению, которое упоминается наравне с чтением и письмом. Остальное образование получали не в школах, а в общении со знающими людьми и "многообильном" чтении книг.

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ

Углублялись математические знания. Ко второй половине XVI века относится создание первых арифметик и пособий по геометрии. В пособии по геометрии писцам, "с приложением землемерных начертаний", содержались сведения о вычислении площадей геометрических фигур. Расчеты измерения площадей входят в сочинения Ермолая-Еразма.

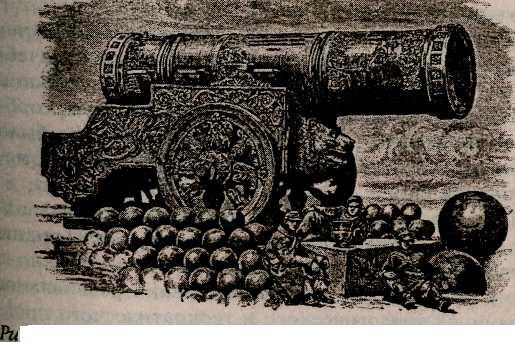

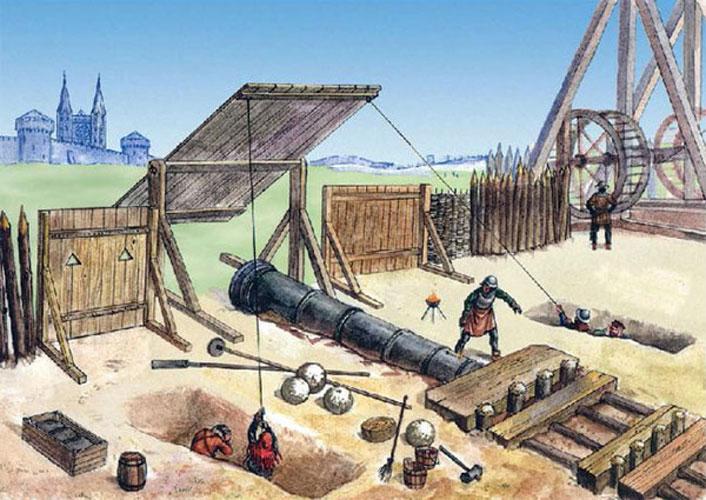

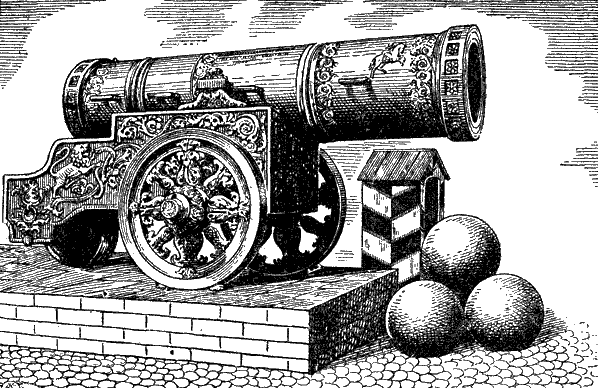

П ушки с яркими названиями "Змей летячий" и ""Сокол", "Львиная голова" известны со времен осады Казани. Среди мастеров-литейщиков конца XVI века выделяется Андрей Чохов. Его работы отмечены большими размерами, красотой формы и техническим совершенством. Наиболее знаменитое его произведение - "Царь-пушка" в Московском Кремле. Вес ее 40 тонн, диаметр ствола - калибр 89 сантиметров. Подобных пушек больше не было.

ушки с яркими названиями "Змей летячий" и ""Сокол", "Львиная голова" известны со времен осады Казани. Среди мастеров-литейщиков конца XVI века выделяется Андрей Чохов. Его работы отмечены большими размерами, красотой формы и техническим совершенством. Наиболее знаменитое его произведение - "Царь-пушка" в Московском Кремле. Вес ее 40 тонн, диаметр ствола - калибр 89 сантиметров. Подобных пушек больше не было.

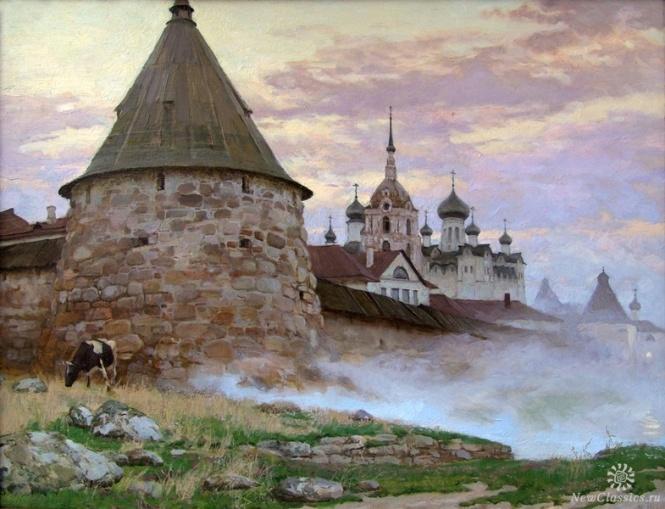

Не менее сложные вычисления демонстрировали гигантские гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Система каналов соединяла несколько десятков озер.

В

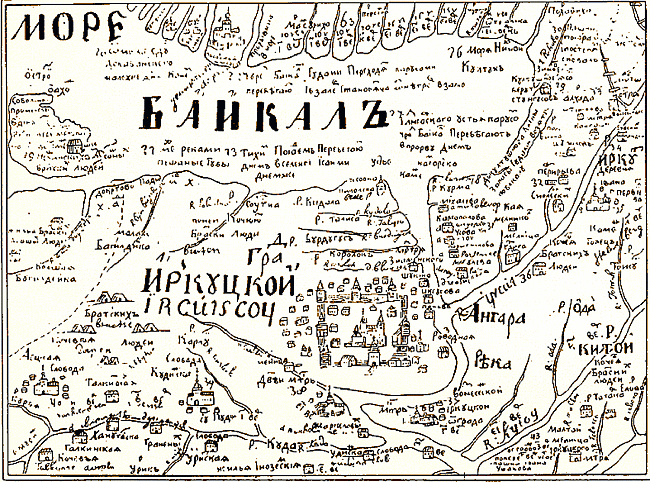

се решительней менялись этнографические и географические представления русских людей. В первые русские энциклопедии, так называемые "Азбуковники", занесены сведения о западных и некоторых восточных районах. Развивалась картография: были составлены схемы многих земель Российского царства.

се решительней менялись этнографические и географические представления русских людей. В первые русские энциклопедии, так называемые "Азбуковники", занесены сведения о западных и некоторых восточных районах. Развивалась картография: были составлены схемы многих земель Российского царства.

Представление о развитии биологических и медицинских знаний дают книги "травники" и "лечебники". Травники включали подробное описание растений, указывали на их лечебные качества, сообщали способы их использования. В XVI веке было сделано несколько русских переводов польских медицинских книг.

АРХИТЕКТУРА

О сновным строительным материалом для зодчих конца XV - XVI века являлись дерево и камень. Формы и конструкции зданий были многообразны, так же как и их функции, предназначение.

сновным строительным материалом для зодчих конца XV - XVI века являлись дерево и камень. Формы и конструкции зданий были многообразны, так же как и их функции, предназначение.

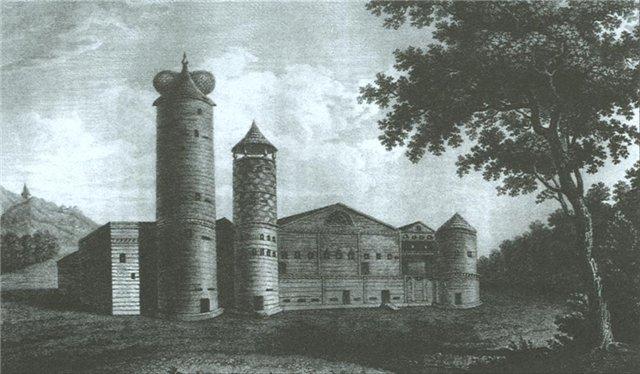

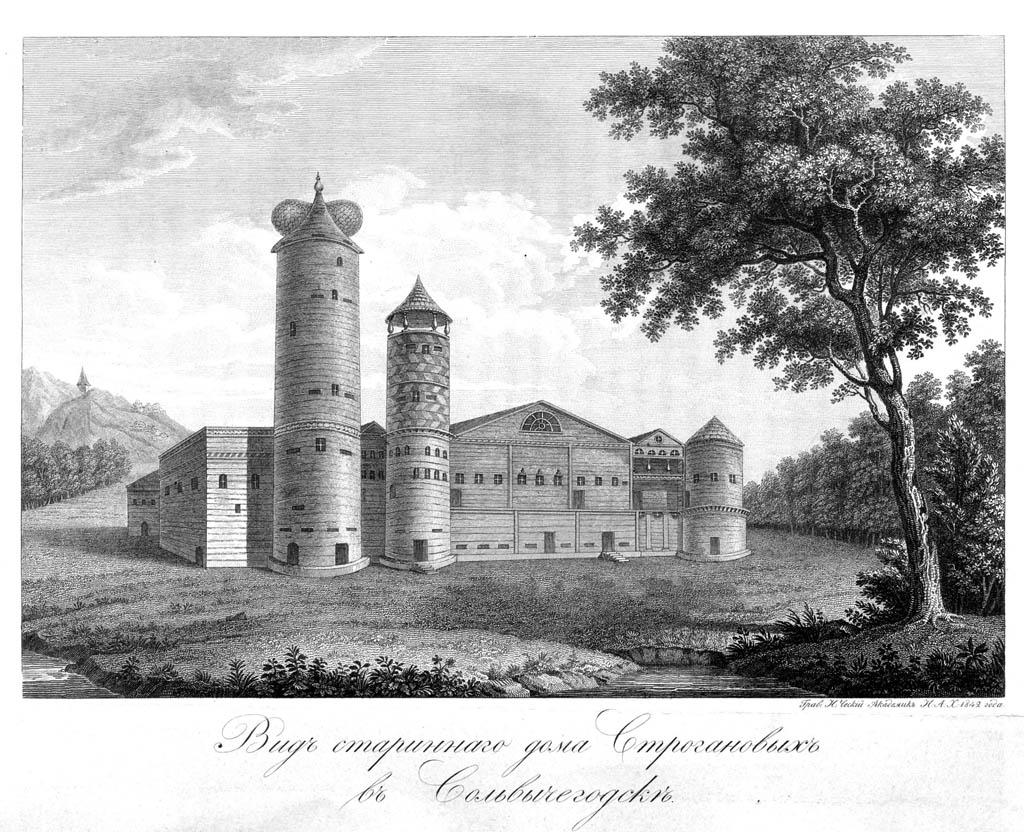

Б ольшой известностью пользовались храмы Строгановых в Сольвычегодске. Построены они были в 1565 году и просуществовали до 1798 года. Это был трехэтажный дворец, величественный вид и размеры которого поражали тех, кто видел его. Хоромы состояли из ряда срубов с двумя четырехугольными башнями.

ольшой известностью пользовались храмы Строгановых в Сольвычегодске. Построены они были в 1565 году и просуществовали до 1798 года. Это был трехэтажный дворец, величественный вид и размеры которого поражали тех, кто видел его. Хоромы состояли из ряда срубов с двумя четырехугольными башнями.

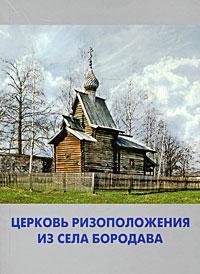

Но наиболее ясное представление о деревянном зодчестве дают сохранившиеся храмы. Две постройки - храмы Ризоположения в селе Бородавы (Вологодская область) 1486 года и Георгиевский в селе Юксовичи (Ленинградская область) 1493 года - характеризуют основную тенденцию этого вида архитектуры: превращение первоначальной церкви-избы в более сложное церковное здание

Б лестящие умения древоделов XVI века были использованы для решения одной сложной инженерной задачи. В короткий срок необходимо было построить Свияжскую деревянную крепость, которая создавала важнейший плацдарм для разгрома Казанского ханства. Стратегический замысел царя Ивана Грозного предполагал неожиданность ее появления перед противником. Поэтому за одну зиму 1550-1551 годов вдалеке от Казани в вотчине Ушатых в Угличском уезде был выстроен город с восемнадцатью башнями

лестящие умения древоделов XVI века были использованы для решения одной сложной инженерной задачи. В короткий срок необходимо было построить Свияжскую деревянную крепость, которая создавала важнейший плацдарм для разгрома Казанского ханства. Стратегический замысел царя Ивана Грозного предполагал неожиданность ее появления перед противником. Поэтому за одну зиму 1550-1551 годов вдалеке от Казани в вотчине Ушатых в Угличском уезде был выстроен город с восемнадцатью башнями

К

аменное зодчество к XV-XVI векам вступает в новый период своего развития. К концу XV века тенденция технического и технологического усложнения строительства подкрепляется новыми кадрами зодчих и образцами храмов, светских зданий, которые соответствуют новым нормам и задачам.В Москву приезжает целая группа итальянских мастеров. Это были даровитые специалисты по оборонительно-фортификационным сооружениям: Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, двое зодчих, известных под именем Алевиза и др. В основном известны их работы в Кремле: крепостные башни и стены, Грановитая палата. Архангельский собор.Московский Кремль к концу XV - XVI века приобрел характер не только военной крепости, но и символа "царствующего города", центра столицы и русских земель. Зодчими решались не только сложные инженерные, но и художественно-образные задачи.

аменное зодчество к XV-XVI векам вступает в новый период своего развития. К концу XV века тенденция технического и технологического усложнения строительства подкрепляется новыми кадрами зодчих и образцами храмов, светских зданий, которые соответствуют новым нормам и задачам.В Москву приезжает целая группа итальянских мастеров. Это были даровитые специалисты по оборонительно-фортификационным сооружениям: Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, двое зодчих, известных под именем Алевиза и др. В основном известны их работы в Кремле: крепостные башни и стены, Грановитая палата. Архангельский собор.Московский Кремль к концу XV - XVI века приобрел характер не только военной крепости, но и символа "царствующего города", центра столицы и русских земель. Зодчими решались не только сложные инженерные, но и художественно-образные задачи.

И нтенсивность строительных работ позволила на протяжении века обзавестись каменными центрами и посадами как самой столице, так и другим Русским городам: Коломне, Переяславлю-Залесскому, Вологде и т.д., многочисленным монастырям: Владимира, Суздаля, Вологды, Кириллова, Ферапонтова и пр.

нтенсивность строительных работ позволила на протяжении века обзавестись каменными центрами и посадами как самой столице, так и другим Русским городам: Коломне, Переяславлю-Залесскому, Вологде и т.д., многочисленным монастырям: Владимира, Суздаля, Вологды, Кириллова, Ферапонтова и пр.

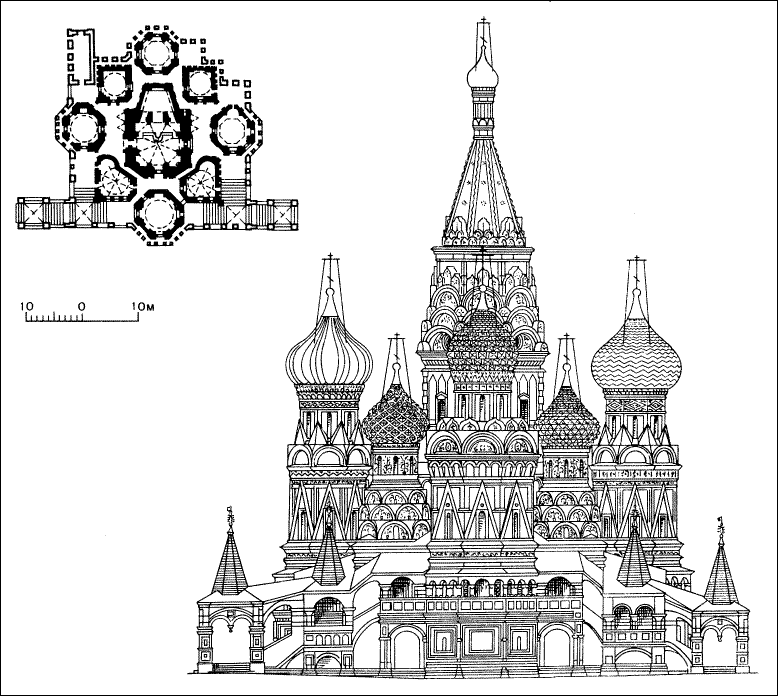

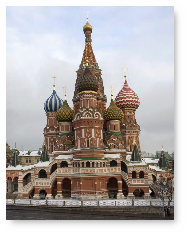

В 1555 - 1560 годах был возведен собор Василия Блаженного зодчими Бармой и Постником.

П ервым наиболее известным шатровым, столпообразным памятником является храм Вознесения в Коломенском (1530-1532).

ервым наиболее известным шатровым, столпообразным памятником является храм Вознесения в Коломенском (1530-1532).

Архитектура конца XVI века ориентируется на образцы столичных пятиглавых храмов, но усиливает их монументальность до суровой массивной лаконичности. Примером может служить Софийский собор в Вологде (1568 - 1570)

Ж ИВОПИСЬ

ИВОПИСЬ

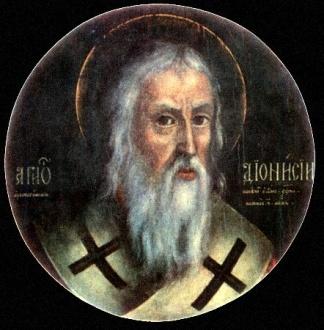

В центре живописной изобразительной культуры конца XV - XVI века стоит творчество величайшего иконописца того времени Дионисия. "Глубокая зрелость и художественное совершенство" этого мастера представляют многовековую традицию русского иконописания. Вместе с Андреем Рублевым Дионисий составляет легендарную славу культуры Древней Руси.

Самая ранняя икона - "Богоматерь Одигитрия"

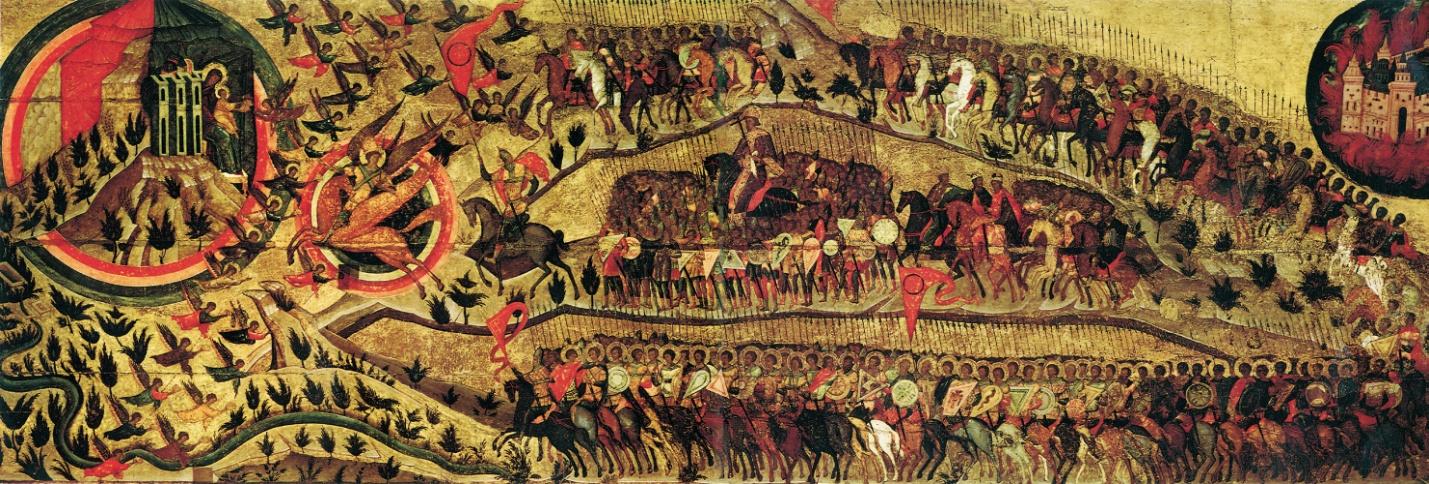

Другая знаменитая икона XVI века, так называемая "Четырехчастница" московского Благовещенского собора, отличается сюжетными богословско-догматическими аллегориями. "Четырехчастная" икона вместе с тремя другими иконами ("Страшный суд", "Основание храма Воскресения", "Страсти господни в евангельских притчах") была написана псковскими художниками: Останей, Яковом, Михаилом, Якушкой и Семеном Высокий Глаголь.

К XVI веку московское искусство приобретает характер общегосударственного дела. По мере необходимости в столицу вызываются провинциальные мастера. Но и в этих отдаленных центрах иконописные мастерские претерпевают значительные стилистические изменения. Исследователи говорят о появлении новых школ в Вологде, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде и т.д. К концу XVI века складываются самобытные "годуновская" и "строгановская" школы живописи.

С

трогановская школа Годуновская школа

трогановская школа Годуновская школа

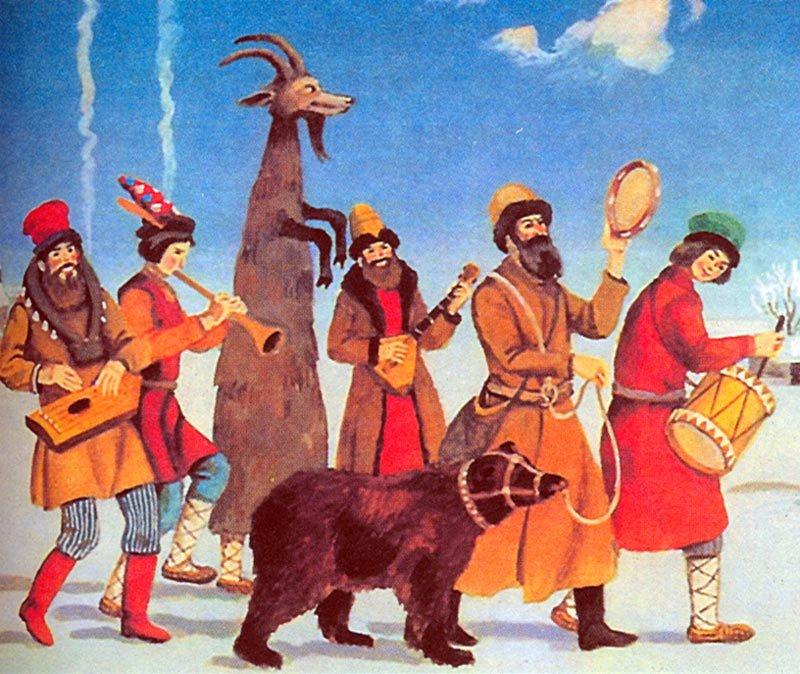

Н АРОДНАЯ КУЛЬТУРА

АРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Р ядом с официальной регламентированной культурой в конце XV - XVI веке существовала мощная струя народной самостоятельной культуры. Празднично-игровой, карнавально-театральный характер этой культуры предполагал проявление ее в формах устной импровизации, передачи "из уст в уста", из поколения в поколение. Но в XVI веке в народных традиционных "играх" и обрядах увидели "языческое бесовство". Были предприняты значительные усилия по искоренению "поганьских обычаев" - русалий на Иванов день, скоморошьих игрищ на "жальниках" (кладбищах) и пр.

ядом с официальной регламентированной культурой в конце XV - XVI веке существовала мощная струя народной самостоятельной культуры. Празднично-игровой, карнавально-театральный характер этой культуры предполагал проявление ее в формах устной импровизации, передачи "из уст в уста", из поколения в поколение. Но в XVI веке в народных традиционных "играх" и обрядах увидели "языческое бесовство". Были предприняты значительные усилия по искоренению "поганьских обычаев" - русалий на Иванов день, скоморошьих игрищ на "жальниках" (кладбищах) и пр.

П

одавляющее большинство жилищ той поры — полуземляночные и наземные (срубные, стоявшие на земле) избы. Полы в них — земляные или деревянные. Часто имелись подклети — нижние помещения для скота, вещей. В таком случае саму избу, стоявшую над подклетью, наверху (на горе), именовали горницей

одавляющее большинство жилищ той поры — полуземляночные и наземные (срубные, стоявшие на земле) избы. Полы в них — земляные или деревянные. Часто имелись подклети — нижние помещения для скота, вещей. В таком случае саму избу, стоявшую над подклетью, наверху (на горе), именовали горницей

Н екоторые люди, из особо знатных, имели дома из нескольких срубов, с переходами, лестницами, крылечками, резными украшениями. Такие постройки, прежде всего у князей и бояр, напоминали дворцы большего или меньшего размера.

екоторые люди, из особо знатных, имели дома из нескольких срубов, с переходами, лестницами, крылечками, резными украшениями. Такие постройки, прежде всего у князей и бояр, напоминали дворцы большего или меньшего размера.

Р

азной была и обстановка в доме. У тех, кто победней, — деревянные столы, скамьи, лавки вдоль стен. У богатых — те же предметы, еще табуретки, покрытые красивой резьбой, живописью; на них — подушки, валики; к ногам ставили маленькие скамеечки. Освещали избы лучинами, которые вставлялись в печную расщелину или металлический светец. У зажиточных завелись сальные свечи с подсвечниками, деревянными или металлическими, которые стояли на столах. Иногда встречались серебряные «шандалы», те же подсвечники, или светильники с растительным маслом.

азной была и обстановка в доме. У тех, кто победней, — деревянные столы, скамьи, лавки вдоль стен. У богатых — те же предметы, еще табуретки, покрытые красивой резьбой, живописью; на них — подушки, валики; к ногам ставили маленькие скамеечки. Освещали избы лучинами, которые вставлялись в печную расщелину или металлический светец. У зажиточных завелись сальные свечи с подсвечниками, деревянными или металлическими, которые стояли на столах. Иногда встречались серебряные «шандалы», те же подсвечники, или светильники с растительным маслом.

К

нязья, бояре, купцы ходили в длинных, до пят, одеждах с вышивками и драгоценными каменьями; бедняки — в простых рубашках с поясом, коротких одеждах — из домотканого сукна, беленого холста. Зимой простонародье носило медвежьи шубы («нетуть беды ходити хотя и в медведине», по словам Нифонта, новгородского епископа); его обувь — лапти из лыка. У богатых — шубы из дорогих мехов, кожухи, опашни, однорядки для мужчин; те же шубы и опашни, а также кортели, летники, телогреи — для женщин; все это — из иноземных атласа, бархата, камки, сукна; украшались они соболями, каменьями, жемчугом. К богатым одеждам питали склонность и монахи.

нязья, бояре, купцы ходили в длинных, до пят, одеждах с вышивками и драгоценными каменьями; бедняки — в простых рубашках с поясом, коротких одеждах — из домотканого сукна, беленого холста. Зимой простонародье носило медвежьи шубы («нетуть беды ходити хотя и в медведине», по словам Нифонта, новгородского епископа); его обувь — лапти из лыка. У богатых — шубы из дорогих мехов, кожухи, опашни, однорядки для мужчин; те же шубы и опашни, а также кортели, летники, телогреи — для женщин; все это — из иноземных атласа, бархата, камки, сукна; украшались они соболями, каменьями, жемчугом. К богатым одеждам питали склонность и монахи.

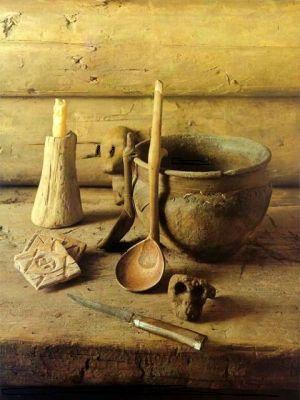

Посуда бедняков — из дерева (бочка, кадь, ведро, корыто, ночва — лоток, чум — ковш, кош — корзина, чашка, ложка), глины (горшок, черпачок, корчага — большой сосуд); кое-что, но немногое — из железа и меди (котлы для варки еды, кипячения воды). У богатых — те же предметы, но больше — металлических, вплоть до (у князей, бояр) золотых и серебряных; к тому же разнообразнее (кроме названных, — кубки, братины, чарки, солонки, достаканы, уксусницы, перечницы, горчичницы; для винного пития — турьи рога в серебре).

Простой люд ел преимущественно ржаной хлеб, богатые — из пшеницы. Вкушали просо (пшено), горох, овес (из них делали каши, кисели); из овощей — капусту, репу, морковь, огурцы, редьку, свеклу, лук, чеснок и др. Мясо больше было на столах богачей; у бедняков — рыба. Употреблялись молочные продукты, растительное и животное масло. Соль была дорогой. Дома изготовляли напитки — хлебный квас, пиво, мед. Как сладкое, «на заедки» употребляли яблоки, груши, вишни, сливы, смородину, лесные орехи. Богачи, вельможи питались более разнообразно и обильно. К тому, что названо выше, можно добавить дичь, редкую в рационе бедняков; это — журавли, гуси, перепела, лебеди.

Просмотр содержимого документа

«1 Проектная деятельность по теме»

Проектная деятельность по теме:

«Культура и быт России конца 15-16 веков».

Цель проекта: проследить, как политические процессы, происходившие в Русском государстве, отразились на развитии культуры, жизни людей XVI века.

Задачи:

1) обучающиеся знакомятся с культурой к. XV-XVI в., что помогает сформировать представление об основных памятниках культуры, жизненных приоритетах людей того времени.

2) развитие логического мышления, умения анализировать исторический документ (литературный памятник), развитие навыков монологической речи.

3) Формирование интереса к истории страны и жизни конкретного человека прошлого, интереса к решению лично значимых познавательных заданий.

Личностные, метапредметные и предметные результаты проектной деятельности

Личностные

сформированность основ гражданской идентичности личности;

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Метапредметные

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Предметные

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.

Работа над проектом

1. Определение целей и темы проекта.

Определяя тему, формулируется также проблема исследования. Тема определяет область исследования. . В рамках одной темы может быть сформулировано несколько проблем. Определив для себя область исследования, и сформулировав проблему, следует конкретизировать тему самостоятельного учебного проекта:

Выбирая тему, необходимо помнить следующее:

1. Эта тема должна быть вам действительно интересна.

2. Результаты вашей проектной деятельности должны иметь реальное практическое значение.

3. Материал собранный вами по теме должен быть полезен другим людям, заинтересованным в этом вопросе.

2.Представление темы проекта: готовя представление, то есть краткую информацию о выбранной теме, необходимо продумать ответы на следующие вопросы:

1. Какова сфера вашего исследования?

2. В чем вы видите проблему, которую необходимо решить?

3. Как, исходя из этого, будет звучать формулировка темы?

4. Какова идея проекта? Что будет представлять собой конечный результат вашего проектирования?

5. Как и кем этот проект может использоваться в дальнейшем?

6. Какая помощь вам потребуется?

Деятельность обучающихся: обсуждают предмет исследования с педагогом и получают при необходимости дополнительную информацию (по необходимости формируют рабочие группы).

Деятельность педагога: знакомит со смыслом проектного подхода, объясняет цели, мотивирует обучающихся.

3.Планирование:

Анализ проблемы, определение источников информации, определение способов сбора и анализа информации, постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса, определение способа представления результата.

Деятельность обучающихся: формируют задачи, уточняют информацию (источники), выбирают и обосновывают свои критерии успеха, устанавливают план действий.

Деятельность педагога: помогает в анализе и синтезе, предлагает идеи, высказывает предположения, наблюдает.

4.Принятие решений: Цель информационного поиска- быстро и своевременно отыскать необходимую информацию, полезную при создании конкретного проекта. Для организации поиска: определяется сфера интересов, формулируется проблема, составляется список возможных вопросов и ключевых слов, которые связаны с данной проблемой, определяются виды изданий, в которых может быть достоверная информация по данной проблеме.

В результате ознакомления с литературой составляется картотека или список полезных публикационных источников. На основе изучения источников, составляется "банк идей" по разрешению проблемы.

Деятельность обучающихся: работают с информацией, проводят исследование, решают промежуточные задачи.

Деятельность педагога: наблюдает, консультирует, советует, косвенно руководит деятельностью.

5.Выполнение: Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов.

Деятельность обучающихся: анализируют информацию, оформляют проект.

Деятельность педагога: наблюдает, советует (по просьбе).

6.Оценка результатов: Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели.

Деятельность обучающихся: участвуют в коллективном самоанализе проекта и самооценке, анализируют информацию.

Деятельность педагога: наблюдает, направляет процесс анализа (если необходимо), советует.

7.Защита проекта: Подготовка возможных форм представления результатов, обоснование процесса проектирования, объяснение полученных результатов, защита, оценка, письменный отчет

Деятельность обучающихся: защищают проект, участвуют в коллективной оценке путем обсуждения результатов,

Деятельность педагога: участвует в коллективной анализе и оценке результатов проекта, оценивая усилия учащихся, креативность, качество использования источников.

КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ.

При использовании метода проектов существуют два реальных результата проделанной работы. Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения в процесс "добывания знаний" и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора так и результаты собственной деятельности. Вторая составляющая оценки результата - это собственно та видимая часть "айсберга", которая и является выполненным проектом. Причем оценивается не объем усвоенной информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) для достижения поставленной цели.

Если проект выполнен плохо, повторять его просто невозможно, но оставлять такой пробел недопустимо. Итоговый проект можно и нужно предложить переделать, доделать, а текущий заменить дифференцированным зачетом с оценкой.

Избежать таких результатов можно, если в ходе проектирования проводить проблемные семинары, "открытые" консультации, использовать другие интерактивные виды обучения, насыщая учебную деятельность элементами самостоятельного познания и получения информации.

Существует множество подходов к оценке проектов. Наиболее удобной считают рейтинговую оценку.

| Выделяют пять критериев выполнения и пять критериев защиты проекта и каждый из них оценивается на 4 уровнях (0,5,10, 20 баллов). Итоговая оценка складывается из суммы среднеарифметической величины коллективной оценки, самооценки и оценки преподавателя (естественно, для получения средней величины сумма делится на три). |

Критерии оформления и выполнения проекта:

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая направленность и значимость работы.

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, подготовленность к опубликованию.

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений.

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота библиографии, цитируемость.

5. Качество отчета: оформление, соответствие стандартным требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и полнота рецензий.

Критерии защиты:

1. Качество презентации: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; аргументированность, убедительность, убежденность.

2. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные связи.

3. Культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории.

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы.

5. Деловые и волевые качества: ответственное решение, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать с перегрузкой, доброжелательность, контактность.

Просмотр содержимого документа

«Свечникова»

Проект

«Русская культура к XV- XVI вв.»

Подготовила

ученица 10 «Б» класса

Свечникова Мария

МБОУСОШ №1 р.п. Башмаково

2014г.

На рубеже 15-16 вв. завершился процесс образования единого русского государства, страна окончательно освободилась от монголо-татарского ига, завершилось формирование русской народности. Это оказало существенное влияние на формирование культурных процессов. Общерусская культура этого периода была полностью подчинена служению "государеву делу". Заботами о Российском государстве проникнута литература и общественная жизнь, зодчество и даже живопись.

Просвещение и научные знания.

В конце XV - XVI веке усиленно росла грамотность населения Руси. Первенство держали священники, поголовно грамотными были дьяки. Центрами грамотности и просвещения оставались монастыри. В них же имелись библиотеки рукописных, позднее и печатных книг, подчас весьма значительные(например, в Соловецком, Троице-Сергиевом, Иосифо-Волоколамском, Кирилло-Белозерском, Ростовском и других обителях).

В древнерусских школах проводилось только начальное образование: учили чтению, письму, читали Часослов, "Псалтырь" "и прочие божественные книги". Большое значение придавалось пению, которое упоминается наравне с чтением и письмом. Остальное образование получали не в школах, а в общении со знающими людьми и "многообильном" чтении книг.

Углублялись математические знания. Ко второй половине XVI века относится создание первых арифметик и пособий по геометрии. Интересным представляется использование в них русской терминологии. В практическом исчислении "тьмой" назывались десятки тысяч, в теоретическом - миллион, за миллионом следовал "легион", за ним легион легионов - "леодр", леодр леодров - "ворон". Математическая терминология простиралась до единиц 49-го разряда.

Практическое использование математических знаний видно в опыте пушечного дела, в церковном, фортификационном строительстве. В военных походах русской армии применилась артеллерия. Пушки с яркими названиями "Змей летячий""Змей свертный", "Сокол", "Львиная голова" известны со времен осады Казани. Среди мастеров-литейщиков конца XVI века выделяется Андрей Чохов. Его работы Наиболее знаменитое его произведение - "Царь-пушка" в Московском Кремле отмечены большими размерами, красотой формы и техническим совершенством.

В пособии по геометрии писцам, "с приложением землемерных начертаний", содержались сведения о вычислении площадей геометрических фигур. Расчеты измерения площадей входят в сочинения Ермолая-Еразма "Благо-хотящим царем правительница и земледелие". Появлялись руководства по грамматике - труды Максима Грека: «Начало грамоты греческой и русской», «Предисловие о буквице, рекше о азбуце», «Сказание грамотичным степенем» и т.д. Знающие люди высоко чтили грамматику, она, сказано в «Азбуковнике» конца 16 века, «основание и подошва всяким свободным хитростям».

Поворотное для просвещения значение имело появление книгопечатания. Еще при Иване 3 пытался печатать книги в России Варфоломей Готан, любитель первопечатник. Но первый опыт не удался. Спустя 10 лет в Москве была открыта типография, возглавили которую Иван Федоров и Петр Мстиславец. В 1564 г. была напечатана первая книга "Апостол". Всего до конца 16 в. было издано около 20 книг церковно-религиозного содержания.

Печатный станок Ивана Федорова

Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец

Сложные инженерные задачи решались русскими зодчими. Иван Григорьевич Выродков в необычайно короткий срок, всего за четыре недели, поставил крепость города Свияжска, стратегически важную для взятия Казани. Сложных теоретических расчетов требовало сооружение каменных церквей. Например, церковь Вознесения в селе Коломенском 1532 года удивляет равновесием постройки, в которой зодчие смогли рассчитать несущие конструкции, толщину стен и огромную высоту рама.

Не менее сложные вычисления демонстрировали гигантские гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Система каналов соединяла несколько десятков озер. Были устроены мельницы и кузница, мехи и молоты которой приводились в движение водой.

Соловецкий монастырь

церковь Вознесения

Все решительней менялись этнографические и географические представления русских людей. В первые русские энциклопедии, так называемые "Азбуковники", занесены сведения о западных и некоторых восточных районах. Развивалась картография: были составлены схемы многих земель Российского царства - "Чертеж Смоленской и рубеж Смоленским волостям", "Чертеж Лукам Великим и Псковским пригородкам с литовским городом Полотцком", "Чертеж ливонских городов".

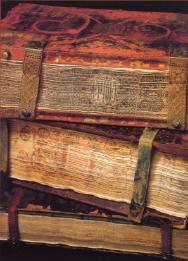

В конце XV-XVI веке ведение сельского хозяйства приобретает рационально-научный характер. Свидетельством этому является "Назиратель" - своеобразная переводная практическая энциклопедия по вопросам сельскохозяйственного труда и быта. В XVI веке устанавливается классификация почв по урожаям ржи. О применении ряда агрономических приемов свидетельствует "Домострой". Представление о развитии биологических и медицинских знаний дают книги "травники" и "лечебники". Травники включали подробное описание растений, указывали на их лечебные качества, сообщали способы их использования. В XVI веке было сделано несколько русских переводов польских медицинских книг.

Архитектура

Архитектура конца XV-XVI вв. отразила возрастание международной роли русского государства. Наступает новый этап как в храмовом, так и в гражданском зодчестве. В строительстве наряду с русскими мастерами участвуют мастера из Италии, которая в то время была передовой страной Европы.

Оформляются Кремлевский ансамбль в Москве – стены и башни, соборы и Грановитая палата. Возводили их итальянские архитекторы (Аристотель Фиораванти , Пьетро Солари, Марко Руффо, Альвез Новый) и русские мастера (Василий Ермолин и др.)

По образцу Успенского собора во Владимире итальянским зодчим Аристотелем Фиораванти был сооружен новый Успенский собор. Храм поражает красотой пропорций, лаконизмом художественных средств. Русские летописи писали об Успенском соборе, что он "чуден величеством и высотою, и светлостию, и звонностию, и пространством". Успенский собор стал классическим образцом монументального храмового зодчества XVI в.

Успенский собор

Итальянским архитектором Алевизом Новым в 1505-1508 гг. был возведен Архангельский собор. В его внешнем виде уже ярко выразился светский стиль архитектуры. Основная конструкция - традиционная: крестово-купольный пятиглавный храм с шестью столбами, поддерживающими своды.

Архангельский собор

В каменном зодчестве русский национальный стиль ярко выражен в девяти шатровых постройках собора Василия Блаженного. Он возведен по случаю взятия Казани в 1552 году.

Собор Василия Блаженного

В законченном живописном ансамбле Московского Кремля воплотились идеи величия и силы единого Русского государства.

Продолжилось храмовое строительство и в других городах. Монументальные соборы воздвигнуты в Волоколамске, Дмитрове, Угличе, Ростове и в больших монастырях - Кирилло-Белозерском и др. В зодчестве получает распространение храм шатрового типа. Шатровая конструкция применялась в важнейших архитектурных сооружениях, большинство которых было воздвигнуто в связи с военными победами. Шатровые каменные храмы оказали значительное воздействие на зодчество XVII столетия. Они знаменовали величайший подъем древнерусской архитектуры

Выдающийся образец этого стиля - церковь Вознесения в селе Коломенском, построенная в ознаменование появления на свет Ивана Грозного. А так же Никольская церковь в селе Лявле и Ильинская церковь в Выйском погосте

Никольская церковь в селе Лявле

Менее всего памятников конца XV - XVI века сохранила деревянная архитектура. Таковы храмы Строгановых в Сольвычегодске. Построены они были в 1565 году и просуществовали до 1798 года.

Хоромы Строгоновых

Благовещенский собор в Сольвычегодске

Но наиболее ясное представление о деревянном зодчестве дают храмы Ризоположения в селе Бородавы (Вологодская область) 1486 года и Георгиевский в селе Юксовичи (Ленинградская область) 1493 года - характеризуют основную тенденцию этого вида архитектуры: превращение первоначальной церкви-избы в более сложное церковное здание.

Храм Ризположения в селе Бородавы.

Георгиевский храм в селе Юксовичи

Живопись

В центре живописной изобразительной культуры конца XV - XVI века стоит творчество величайшего иконописца того времени Дионисия. "Глубокая зрелость и художественное совершенство" этого мастера представляют многовековую традицию русского иконописания. Вместе с Андреем Рублевым Дионисий составляет легендарную славу культуры Древней Руси.

Дионисию с сыновьями и его соратниками принадлежат иконы Успенского собора в Московском Кремле, фрески Ферапонтова монастыря

Черты иконописи Дионисия:

Красочность

Декоративность

Пышная торжественность

Глубоко философское мировосприятие позволило мастеру наиболее полно выразить национальные особенности русской художественной культуры того времени

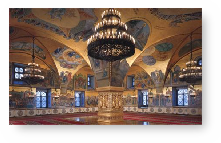

Некоторые его фрески

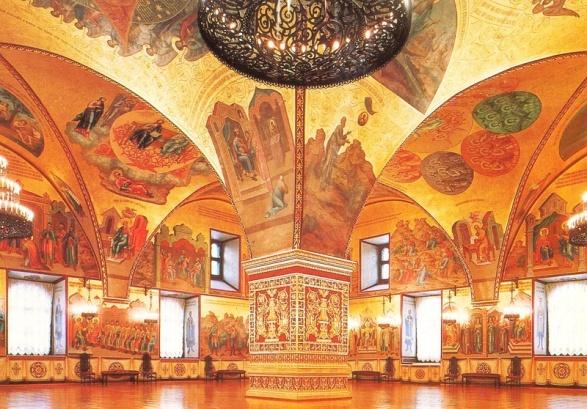

Живопись все больше становится делом государственным. Икона «Церковь воинствующая» воспевает взятие Казани, русское воинство, молодого самодержца. Росписи Золотой палаты в Кремле посвящены историческим событиям. Например, фрески Грановитой палаты, рассказывая об Иосифе Прекрасном, повествую о возвышении Бориса Годунова.

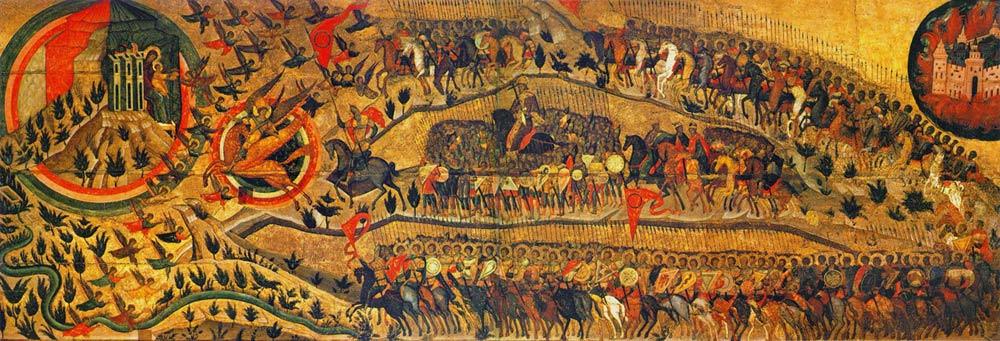

Икона «Церковь воинствующая»

В конце 16 века получают известность иконы « строгановского письма».

Его черты:

Миниатюрность

Тонкость

Изящество прорисовки

Декоративность и праздничность

Иконы «Строгановского письма»

В этой манере работали московские мастера Прокопий Чирин, Истома Савин и другие «царские иконописцы».

Тяга к декоративности и виртуозности, изощренности и парадности характерна для живописи этой эпохи. Налицо, с одной стороны, рост мастерства, технического совершенства, с другой - потеря глубины, монументальности, широкого дыхания живописи А.Рублева и Ф.Грека.

Быт

К началу 16 века определяющую роль во влиянии на культуру и быт русского народа играло христианство. Оно сыграло положительную роль в преодолении суровых нравов, невежества и диких обычаев древнерусского общества. В частности, нормы христианской морали оказывали огромное влияние на семейную жизнь, брак, воспитание детей.

Дома

Подавляющее большинство жилищ той поры — полуземляночные и наземные (срубные, стоявшие на земле) избы. Особо знатные люди имели дома из нескольких срубов, с переходами, лестницами, крылечками, резными украшениями. Разной была и обстановка в доме. У тех, кто победней , — деревянные столы, скамьи, лавки вдоль стен. У богатых — те же предметы, еще табуретки, покрытые красивой резьбой, живописью; на них — подушки, валики; к ногам ставили маленькие скамеечки.

2)Одежда и внешность.

Богатые люди (князья, бояре, купцы):

Длинные, до пят, одежды с вышивками и драгоценными каменьями

Шубы из дорогих мехов, кожухи, опашни.

Вещи сделаны из иноземного атласа, бархата, камки, сукна

Украшались соболями, каменьями, жемчугом.

Обеспеченные мужчины коротко стригли волосы, брели или выщипывали усы и бороду, красили щеки и губы, как женщины. А женщины сверх меры белили и красили лицо, «чернили глаза», выщипывали брови.

Бедные люди:

Медвежьи шубы

Лапти из лыка

Простые рубашки с поясом

Вещи сделаны из домотканого сукна, беленого холста.

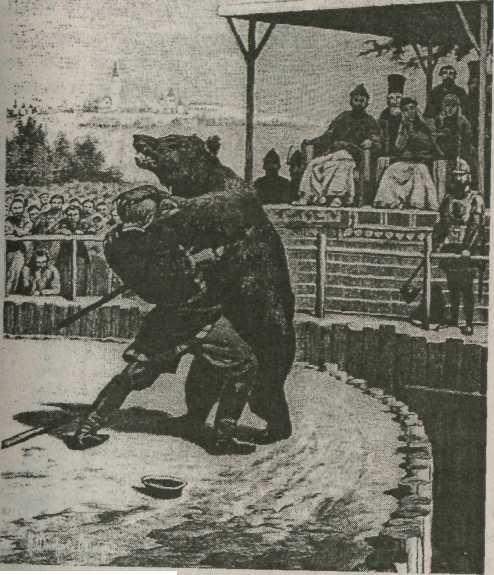

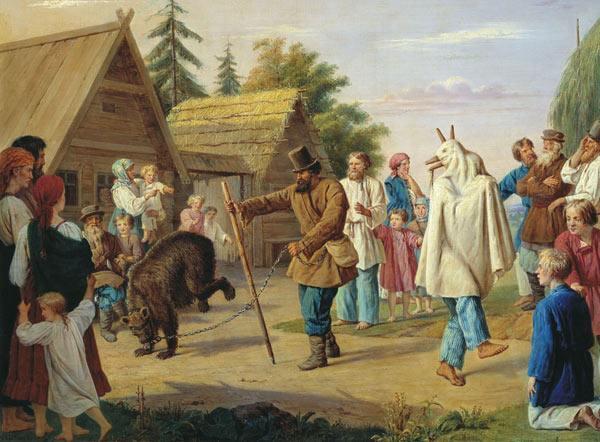

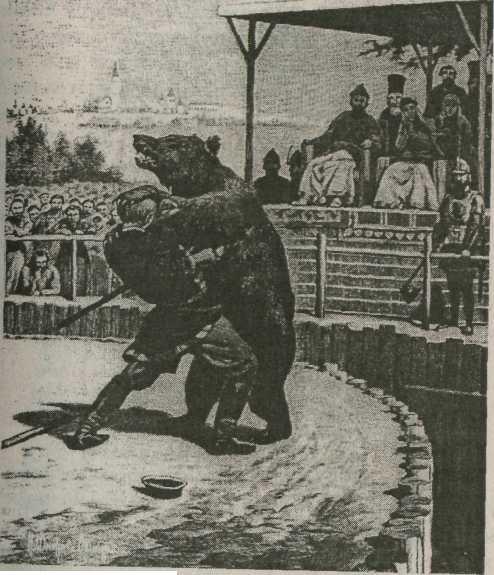

3)Развлечения

Общественный быт населения включал также проведение игр и забав - как военных, так и мирных, например, взятие снежного города, борьбу и кулачный бой, городки, чехарду и т.п. По праздникам устраивались и уличные представления. Кроме игры на гуслях, дудках, песен представления скоморохов включали акробатические номера, состязания с хищными животными. В скоморошью труппу входили обычно шарманщик, гаер (акробат), кукольник. Любимым развлечением царей и знати была охота.

Вывод: Культура Московской Руси XV-XVI вв. переживала подъем, связанный с разгромом Золотой Орды и созданием единого Русского государства с центром в Москве. Это нашло свое отражение в развитии всех направлений культуры - в литературе, зодчестве, живописи, декоративно-прикладном искусстве, а также в росте грамотности и просвещении, чему способствовало появление книгопечатания.

Конец формы

Просмотр содержимого документа

«бушева»

В конце XV-XVI веке русская культура подводит итоги уходящего средневековья, традиционно оглядывается на прошедший век, формирует основания таких новшеств, которые преобразят русскую культуру в XVII веке и радикально изменят в конце XVII-XVIII веке.

Просвещение. Научные знания.

Элементы научных знаний, умножавшиеся из столетия в столетие, носили прикладной характер. Так, необходимость точного учета земель и исчисления налогов с них породила сложную систему сошного письма - одинаковую сумму денег брали с сохи, т. е. с определенного количества земли, неодинакового у разных сословий.

Знания в области физики, техники требовались мастерам-литейщикам при изготовлении пушек, пищалей, в том числе и нарезных орудий, созданных в России. То же - и со строительством зданий, каменных и деревянных, подчас очень высоких, до 50-60 м; в этом деле не обойтись без точных расчетов, знания строительной статики, техники.

Географические знания можно изучать по документам той поры - писцовым и межевым, по посольским и разрядным книгам; по картам ("чертежам") и отпискам служилых людей, летописям и описаниям путешественников, русских и иноземцев.

Статистика подсчета надписей на документах начала XVI века определяет число грамотных дворян и бояр - выше 65%, посадских людей - 25 - 40%. Первенство держали священники, поголовно грамотными были дьяки. Образование необходимо было купечеству. Тверской купец Афанасий Никитин в трудную дорогу на Восток захватил с собой книги и в пути вел записи, которые после его возвращения были включены в летопись.

Во второй половине XVI в. указанные прикладные знания умножаются и усложняются. К примеру, строительство Покровского собора (Василия Блаженного) на Красной площади в Москве, очень сложного сооружения, не могло обойтись без теоретических сведений по механике, математике.

В это же время отмечается интерес к иностранным языкам. Появляются переводы с греческого, латинского, польского, немецкого, славянских языков. Для приезжающих в Московию иностранцев самых разных европейских и восточных стран находились соответствующие "тлумачи" - переводчики.

Уровень русской культуры отмечен появлением большого числа образованных и любознательных людей: государственных деятелей, инженеров, специалистов по "рудному делу", "арифмометров", картографов и т.д. Это воевода В.М. Тучков, князь И.В. Токмаков, И.Д. Сабуров, князь П.И. Шуйский, боярин Ф.И. Карпов, "многим разумом украшенный", боярин Берсень-Беклемишев, В. Патрикеев, Иосиф Волоцкий, Мисюрь-Мунехин, Д. Герасимов и многие другие.

Практическое использование математических знаний видно в опыте пушечного дела, в церковном, фортификационном строительстве. В военных походах русской армии применялась артиллерия. Пушки с яркими названиями "Змей летячий" и "Змей свертный", "Сокол", "Львиная голова" известны со времен осады Казани. Среди мастеров-литейщиков конца XVI века выделяется Андрей Чохов. Его работы отмечены большими размерами, красотой формы и техническим совершенством.

Наиболее знаменитое его произведение - "Царь-пушка" в Московском Кремле. Вес ее 40 тонн, диаметр ствола - калибр 89 сантиметров. Подобных пушек больше не было. Орудие богато украшено, а в дульной части, где обычно помещалось изображение, по которому давалось индивидуальное название (барс, медведь и т.д.), находится рельеф скачущего на коне царя Федора Иоанновича, поэтому произведение и было названо "Царь-пушкой".

Техническое умение позволяло мастерам отливать пушки без швов, делать их с раструбом дульной части, что увеличивало заряд пороха. Отливались пушки (а также и колокола) по восковым моделям в натуральную величину. Выделывались нарезные пушки, которые заряжались не с передней части, а с задней, "казенной".

Сложные инженерные задачи решались и русскими зодчими. Иван Григорьевич Выродков в необычайно короткий срок, всего за четыре недели, поставил крепость города Свияжска, стратегически важную для взятия Казани. Он же руководил сооружением тур, опоясавших Казанскую крепость. Сложных теоретических расчетов требовало сооружение каменных церквей. Например, церковь Вознесения в селе Коломенском 1532 года удивляет равновесием постройки, в которой зодчие смогли рассчитать несущие конструкции, толщину стен и огромную высоту храма.

Не менее сложные вычисления демонстрировали гигантские гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Система каналов соединяла несколько десятков озер. Были устроены мельницы и кузница, мехи и молоты которой приводились в движение водой. Через морской пролив между двумя островами была проложена каменная дамба с мостами. Каменные дамбы ограждали рыбные садки.

Все решительней менялись этнографические и географические представления русских людей. В первые русские энциклопедии, так называемые "Азбуковники", занесены сведения о западных и некоторых восточных районах. Развивалась картография: были составлены схемы многих земель Российского царства - "Чертеж Смоленской и рубеж Смоленским волостям", "Чертеж Лукам Великим и Псковским пригородкам с литовским городом Полотцком", "Чертеж ливонских городов".

В конце XV-XVI веке ведение сельского хозяйства приобретает рационально-научный характер. Свидетельством этому является "Назиратель" - своеобразная переводная практическая энциклопедия по вопросам сельскохозяйственного труда и быта. В XVI веке устанавливается классификация почв по урожаям ржи. О применении ряда агрономических приемов свидетельствует "Домострой".

Представление о развитии биологических и медицинских знаний дают книги "травники" и "лечебники". Травники включали подробное описание растений, указывали на их лечебные качества, сообщали способы их использования. В XVI веке было сделано несколько русских переводов польских медицинских книг.

.

Государство поддерживало некоторые прикладные науки, результаты которых сразу были видны в торговле, военных походах, строительстве, но в целом просвещение и научные знания развивались в границах теологического и теократического представления о мире и обществе.

Архитектура.

Основным строительным материалом для зодчих конца XV - XVI века являлись дерево и камень. Формы и конструкции зданий были многообразны, так же как и их функции, предназначение.

Укрепление российской государственности уже в конце XV в. стимулировало восстановление древних и сооружение новых построек Московского кремля, собора начала XIII в. в Юрьеве Польском и некоторых других. Каменное строительство, хотя еще в небольшой степени, стало применяться для возведения жилых построек. Применение кирпича открыло новые технические и художественные возможности для зодчих: В ходе объединения русских земель стал формироваться общерусский архитектурный стиль. Ведущая роль в нем принадлежала Москве, однако при активном воздействии местных школ и традиций. Так, Духовская церковь Троице-Сергиева монастыря, построенная в 1476 г., сочетала приемы московского и псковского зодчества.

Для развития русской архитектуры большое значение имела перестройка Московского кремля. В 1471 г., после победы над Новгородом, Иван III и митрополит Филипп решили построить новый Успенский собор, который должен был превзойти своим величием древнюю новгородскую Софию и отразить могущество объединяемого Москвой Российского государства. Сначала собор строили русские мастера, но постройка обрушилась. У масте-ров давно уже не было опыта строительства крупных зданий. Тогда Иван I I I приказал найти мастера в Италии.

В 1475 г. в Москву приехал знаменитый инженер и архитектор Аристотель Фиораванти. Итальянский мастер познакомился с традициями и приемами русского зодчества и к 1479 г. построил новый Успенский собор — выдающееся произведение русского зодчества, обогащенное элементами итальянской строительной техники и архитектуры эпохи Возрождения. Торжественно величавое, воплотившее в своих формах мощь молодого Российского государства, здание собора стало главным культовым и политическим сооружением великокняжеской Москвы, классическим образцом монументального церковного зодчества XV в.

Для перестройки Кремля были приглашены из Италии мастера Пьетро Антонио Сола-ри, Марко Руфсро, Алевиз Миланец и др. В 1485—1516 гг. под их руководством были поставлены новые стены и башни (сохранившиеся до нашего времени) Кремля, расширившего свою территорию до 26,5 га. Тогда же сложилась его внутренняя планировка. В центре находилась Соборная площадь с монументальным зданием Успенского собора и высокой колокольней Ивана Великого (архитектор Бон Фрязин, 1505 — 1508 гг.), достроенной в начале XVII в. На юго-западной стороне площади появился Благовещенский собор, являвшийся частью дворцового великокняжеского ансамбля. Этот собор строили псковские мастера в 1484—1489 гг. Приемы его внешнего убранства заимствованы от владимиро-московских традиций (аркатурные пояски) и от псковских (узоры верхней части куполов). В 1487 — 1491 гг. Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари построили Грановитую палату для приема иностранных послов. Это был самый большой зал того времени. Своды зала опираются на массивный столп посредине — других приемов возведения больших интерьеров тогда не знали. Свое название палата получила от «граней» внешней обработки фасада. В 1505—1509 гг. Алевиз построил усыпальницу великих князей и членов их семей — собор Михаила Архангела, где сочетаются традиции московского зодчества (куб, увенчанный пятиглавием) с нарядным итальянским декором. Примененный архитектором прием отделки закомар («ракушки») позднее стал излюбленным в московском зодчестве.

В 1532 г. в подмосковном дворцовом селе Коломенское в ознаменование рождения долгожданного наследника Василия III — Ивана Васильевича, будущего Грозного, была возведена шатровая церковь Вознесения, являющаяся подлинным шедевром русского и европейского средневекового зодчества. Взметнувшийся к небу на прибрежном холме у Москвы-реки храм с удивительной силой воплотил идею движения ввысь.

Венцом русской архитектурной культуры XVI в. стал знаменитый Покровский собор — храм «Василия Блаженного» — на Красной площади в Москве, воздвигнутый в память взятия Казани в 1555 — 1560 гг. Девятиглавый собор увенчан большим шатром, вокруг которого теснятся яркие, своеобразные по форме купола приделов, связанных галереей и расположенных на одном помосте. Пестрота и индивидуальность форм собора придала ему сказочный вид и сделала его настоящей жемчужиной московской архитектуры. Этот великий памятник русского зодчества XVI в. отразил богатство народного таланта, большой духовный подъем, который переживала тогда страна, избавившаяся от угрозы нападений опаснейшего врага и переживавшая период значительных реформ, укреплявших государство.

Живопись.

Примерно аналогичным был процесс развития живописи в России конца XV—XVI в. Начало этого периода ознаменовалось расцветом живописного искусства, связанного в первую очередь с деятельностью знаменитого мастера Дионисия. Со своими помощниками он расписывал стены и своды соборов Пафнутьева и Ферапонтова монастырей. Исполняя заказы митрополита и великого князя, Дионисий сумел сделать свою живопись очень нарядной, красивой, праздничной, несмотря на статичность фигур, повторение композиционных приемов, полное отсутствие перспективы.

Мастерская Дионисия изготавливала так называемые «житийные» иконы, содержавшие помимо изображения «святого» также маленькие «клейма» по бокам с изображениями отдельных эпизодов строго по тексту «жития» этого святого. Иконы посвящались московским «святым», сыгравшим значительную роль в возвышении Москвы.

Официальные церковные идеи воплотились в большой красивой иконе «Церковь воинствующая», написанной в середине XVI в. в ознаменование взятия Казани. Успех Российского государства был здесь показан как победа «истинного христианства» над «неверными», «басурманами». Воинами предводительствуют «святые», их осеняют Богоматерь и ангелы. В числе изображенных на иконе — молодой царь Иван Грозный. Есть аллегорическое изображение — река символизирует источник жизни, каковым является христианство, а пустой водоем — это другие религии и отступлен ия от христианства.

В условиях жесткой регламентации живописного искусства к концу столетия среди художников выработалось особое направление, сосредоточившее усилия на собственно живописной технике. Это была так называемая «строгановская школа» — по имени богатых купцов и промышленников Строгановых, покровительствовавших этому направлению своими заказами. В строгановской школе ценились техника письма, умение передать детали на очень ограниченной площади, внешняя живописность, красота, тщательность исполнения. Демократические тенденции проявлялись у живописцев, связанных с посадскими кругами Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода. На иконах, ими написанных, порой вместо «библейских» появлялись предметы и персонажи, хорошо знакомые зрителю и художнику по окружающей жизни. Здесь можно встретить изображение Богоматери, похожей на русскую крестьянку, довольно реальное изображение бревенчатых стен и башен русских монастырей.

Просмотр содержимого документа

«гречишкин»

«Русская культура к XI-XVI вв.»

Подговил:

Гречишкин Дмитрий

10 «Б» класс

Фольклор

«Сказка о Борме-Ярыжке»

«Сказка о Борме-Ярыжке»

Герой – простой русский человек, который добывает для царя Ивана Грозного знаки царского достоинства в Вавилон-граде. Сходный сюжет развивался в «Повести о Вавилонском царстве», но в ней речь идёт о регалиях для византийского императора.

Другие сказки прославляют ум, сметливость выходцев из народа (“Умный мальчик-судья”, “Огненный змей”, “Мудрая дева” и др.), некоторые сказки вошли в “Повесть о Петре и Февронии” (о крестьянской девушке, ставшей женой князя).

«Жалует царь, да не жалует псарь»

«Дати волю царю, ино и псарю»

Литература

«Хронограф» - обзор всемирной истории

«Повесть о Вавилонском царстве» - с их идеей преемственности власти византийских императоров от правителей Вавилова на русской почве дополняются версией о передачи шапки Мономаха, порфиры и скипетра византийским императором Львом великому князю киевскому Владимиру Мономаху: «…и доныне та шапка Мономахова в Русском государстве, в богохранимом в царствующем граде Москве».

«Повесть о Вавилонском царстве» - с их идеей преемственности власти византийских императоров от правителей Вавилова на русской почве дополняются версией о передачи шапки Мономаха, порфиры и скипетра византийским императором Львом великому князю киевскому Владимиру Мономаху: «…и доныне та шапка Мономахова в Русском государстве, в богохранимом в царствующем граде Москве».

«Сказания о князьях Владимирских» - начала XVI в. выводит родословную московских правителей от Августа, кесаря римского.

«Повесть о белом клобуке» , «Повесть о зачале Москвы» - nе же или сходные идеи разрабатываются в посланиях Филофея, игумена псковского Елеазарова монастыря, Василию III.

«Ересь жидовствующих»- В сочинениях еретиков-вольнодумцев рубежа XV-XVIстолетий особенно их левого, радикального, крыла, отрицались главные догматы христианского вероучения - троичность Бога, непорочное зачатие, причащение, необходимость икон, самого института церкви. Еретики критиковали мздоимство и иные пороки института духовной братии. Более умеренное крыло претендовало лишь на свободомыслие в литературе, научных исканиях.

«Повесть о Молодинском сражении», «Повесть о прихождении Стефана Батория на Псков» - gовести и сказания сообщают о важнейших событиях той эпохи – присоединение Новгорода Великого и иных русских земель к Москве, царе Иване Грозном и его деяниях, борьбе России с иноземными захватчиками.

«История о великом князе московском»-вторая половина столетия отмечена яркой, эмоциональной перепиской царя Грозного и князя – беглеца А. М. Курбского. Первому из них принадлежат также послания многим другим лицам, светским и духовным;а эта второму.

«Казанская история», «Степенная книга»-этот грандиозный памятник, как и другие, утверждает идеи величия русского самодержавия, его центромезаторской политики.

Четий-Миней – собрание житий русских святых, расположенных по месяцам года

«Повесть о честнем житии царя Фёдора» - тяжеловестный стиль (автор патриарх Иов)

«Житие митрополита Филиппа» - обширная летопись

Архитектура

Для этой эпохи характерен значительный подъём строительного искусства. На рубеже XV - XVI в.в. оформляется Кремлевский ансамбль в Москве – стены и башни, соборы и Грановитая палата. Возводили их итальянские архитекторы (Аристотель Флораванти, ПьетроСолари, Марко Руффо) и русские мастера (Василий Дмитриевич Ермолин и другие). Использовали при этом традиции древнерусского, прежде всего владимиро-суздальского, зодчества, а также приёмы итальянской архитектуры эпохи Ренессанса.

Крепостные сооружения в первой половине века строят в Нижнем Новгороде, Туле, Зарайске, Коломне. В столице появляется стена Китай-города (1530-е г.г.), Новодевичий монастырь (1525 г.)

В церковном зодчестве получает распространение храм шатрового типа, по образцу деревянных церквей.

Самый выдающийся образец этого стиля – церковь Вознесения в селе Коломенском (1532 г.), построенная в ознаменование появления на свет Ивана Грозного. Современник – летописец не смог удержать чувства восхищения, записывая в свой труд известие об этом архитектурном чудес: «Вельми чудна высотою и красотою, и светлостию, такова же не бываша прежде сего в Руси».

Самый выдающийся образец этого стиля – церковь Вознесения в селе Коломенском (1532 г.), построенная в ознаменование появления на свет Ивана Грозного. Современник – летописец не смог удержать чувства восхищения, записывая в свой труд известие об этом архитектурном чудес: «Вельми чудна высотою и красотою, и светлостию, такова же не бываша прежде сего в Руси».

В течение всего столетия деревянное строительство, как и прежде, преобладает. Помимо повсеместных изб, подчас очень сложных в плане и причудливых по форме. Таковы хоромы Строгановых, именитых купцов, в Сольвычегодске (1565 г.).

В каменном зодчестве русский национальный стиль ярко выражен в девяти шатровых постройках собора Василия Блаженного. Он возведён по случаю взятия Казани в 1552 г.

В каменном зодчестве русский национальный стиль ярко выражен в девяти шатровых постройках собора Василия Блаженного. Он возведён по случаю взятия Казани в 1552 г.

Продолжают строить соборы и крепостные стены в монастырях – Соловецком, Троице-Сергиевом и др. В Москве окружили стеной Белый город, в пределах современного Бульварного кольца.

По примеру московского Успенского собора в Вологде строят Софийский собор (1568-1570 г.г.).

А в Вяземках, к западу от Москвы, в имении Бориса Годунова появляется величественный пятиглавый храм святой Троицы; позднее его стали звать

А в Вяземках, к западу от Москвы, в имении Бориса Годунова появляется величественный пятиглавый храм святой Троицы; позднее его стали звать

Обширное строительство по всей России сделало необходимым появление специального учреждения – Приказа каменных дел (1580-е г.г). Он организовывал строительные работы очень большие по масштабам (вызов рабочих из разных городов, заготовка стройматериалов).

Живопись

На рубеже XV – XVI в.в. в иконописи и фресковой живописи прославились Дионисий с сыновьями и соратниками. Им принадлежат иконы Успенского собора в Московском Кремле, фрески Ферапонтова монастыря. Они привлекают красочностью, пышной торжественностью. Большей лаконичностью, строгостью отличается иконопись новгородской иконы.

В живописи усиливается преобладание московской школы. В иконопись всё больше проникают жанровые мотивы, имеются элементы реализма. Ещё больше это характерно для второй половины XVI в.

Живопись становится всё больше делом государственным. Церковь после Стоглавого собора 1551 г. усиливает надзор за иконописцами.

Икона«Церковь воинствующая» (середина XVI в.) в аллегорической форме воспевает взятие Казани, русское воинство, молодого самодержца.

Росписи Золотой палаты в Кремле(1547 – 1552 г.г.) посвящены историческим событиям. Например, фрески Грановитой палаты, рассказывая об Иосифе Прекрасном, повествуют о возвышении Бориса Годунова.

Росписи Золотой палаты в Кремле(1547 – 1552 г.г.) посвящены историческим событиям. Например, фрески Грановитой палаты, рассказывая об Иосифе Прекрасном, повествуют о возвышении Бориса Годунова.

В конце XVI в. получают известность иконы «Строгановского письма». Они отличаются миниатюрностью, тонкостью и изяществом прорисовки, декоративностью и праздничностью. В этой манере работали московские мастера. Прокопий Чирин, Истома Савин и другие «царские иконописцы». Они нередко исполняли иконы по заказам именитых людей Строгановых. На них же работали и собственные мастера из их бывших холопов в Сольвычегодске. Эта школа существовала и в XVII в., под её влиянием впоследствии трудились многие мастера, в том числе в известном Палехе.

Тяга к декоративности и виртуозности, изощрённости и парадности характерна для живописи этой эпохи. Налицо, с одной стороны, рост мастерства, технического совершенства; с другой – потеря глубины, монументальности, широкого дыхания живописи А. Рублёва и Ф. Грека.

Быт

Обширное строительство храмов и монастырей, дворцов и теремов вызывало стремление к их украшению изделиями прикладного искусства. Мастера того времени делали изумительные по красоте, тонкости оклады для книг и икон со сканью (филигранью), басменным тиснением. С конца XV в. начинается расцвет искусства эмали, забытого во времена ордынского ига.

Обширное строительство храмов и монастырей, дворцов и теремов вызывало стремление к их украшению изделиями прикладного искусства. Мастера того времени делали изумительные по красоте, тонкости оклады для книг и икон со сканью (филигранью), басменным тиснением. С конца XV в. начинается расцвет искусства эмали, забытого во времена ордынского ига.

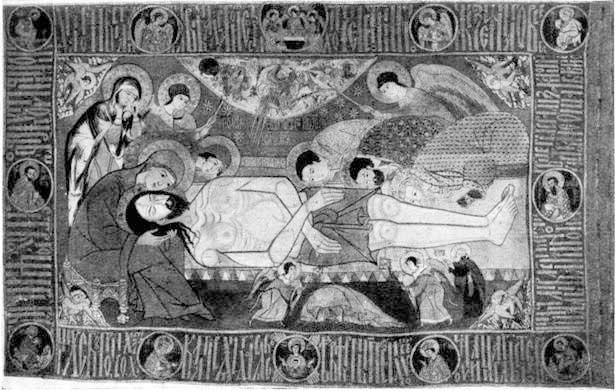

В церковном обиходе часто использовали изделия с художественным шитьем — подвесные пелены и надгробные покровы, плащаницы и “воздухи”. Делали их обычно из шелка, золота и серебра, в “живописном стиле” (сочетание разноцветных тонов, темных и светлых, яркость и красочность).

В книжных миниатюрах изображались сюжеты из Ветхого и Нового заветов, житий святых, события русской истории. Иллюстрации Лицевого летописного свода и собрания житий святых Четии-Минеи считаются по праву шедеврами русского миниатюрного искусства. Пышностью и декоративностью отмечены иллюстрации в печатных изданиях.

Во второй половине XVI в. выдающиеся образцы шитья вышли из мастерской князей Старицких (“Плащаница”)

“Явление Богоматери Сергию Радонежскому”). Ксения Годунова, дочь царя Бориса, искусно вышивала по испанскому и венецианскому бархату.

“Явление Богоматери Сергию Радонежскому”). Ксения Годунова, дочь царя Бориса, искусно вышивала по испанскому и венецианскому бархату.

Все эти изделия готовились для людей богатых, имевших немалые средства и обширные помещения для жилья или церковной службы.

Знатные люди жили в хоромах, обычно двухэтажных, с разными пристройками, жилыми и хозяйственными, для себя, дворни, скота и птицы. Дома в основном — деревянные, но встречались и каменные. Они заполнены погребцами с посудой, серебряной и медной, оловянной и стеклянной; сундуками с одеждой, украшениями (перстни, серьги и т.д.). На стенах иногда висели часы. Встречались иноземные ткани, украшния, посуда, одежда; восточные обувь, ковры, оружие. Еще большая пышность присуща царским дворцам и дворам.

Вельможи уже тогда начинали, на западный манер, коротко стричь волосы, брить или выщипывать усы и бороду.

Кушанья были обильны и разнообразны. Употреблялись пряности для приправ: перец и шафран, корица и гвоздика. Знакомы были с лимонами, изюмом, миндалем, рисом и сахаром.

Развлекались знатные люди на пирах со скоморохами, игрой на народных инструментах, плясками. Как церковь ни преследовала “игрища бесовские”, вывести их было трудно. Увлекались медвежьей травлей, “конскими ристаниями”, псовой и соколиной охотой. Дома играли в кости и карты, шашки и шахматы.

Народные песни и церковная музыка удовлетворяли еще одну сторону духовных потребностей. В XVI в. из Новгорода в Москву и другие области России пришли многоголосные церковные песнопения. Любили русские люди и колокольный звон. В быт знати из-за рубежа проникают новые инструменты (органы, клавесины, клавикорды), западноевропейская музыка.

Более скромно жили рядовые дворяне. Основная же масса населения — крестьяне — обитала в деревянных избах, крытых соломой или дранью; имелись клети для имущества, хлевы для скота, сараи. Избы топили по-черному, освещали лучинами. Зимой в них помещали мелкую скотину и птицу.

Обстановка в избе была весьма скудная: деревянные, грубо сделанные столы и лавки; в сундуках и коробьях хранилось платье (у бедняков его вешали на шесты, прислоненные к стене). Летом носили одежду из домашнего холста, зимой — из сермяжного сукна и бараньего меха, на ногах—лапти из лыка, у тех, кто побогаче,— сапоги. Посуда — деревянная и глиняная: блюда и тарелки, ковши, ковшики, чаши, чарки, братины, деревянные ложки и глиняные горшки, изредка — котлы и сковороды из железа и меди.

Из зерна и муки готовили хлеб и пироги, кисели, пиво и квас; ели капусту, свежую и квашеную, морковь и огурцы, свеклу и хрен, редьку и репу. Мясо было на столе в основном по праздникам. Много кушали рыбы, речной и озерной.

Сходно с крестьянами, но с более зажиточными, жили в городах посадские люди. Двор состоял нередко из горницы, стоявшей на подызбице, сеней на подсенье, клети на подклети, бани; он окружен тыном с воротами, имевшими навес. Встречались слюдяные и “стекольчатые” окна. В доме, помимо прочего, имелись иконы, иногда богато украшенные, много посуды, в том числе серебряной, и одежды, иногда меховой. Богато жили гости, крупные торговые люди — каменные палаты, большое количество посуды, золотой и серебряной, другого имущества.

Народные гулянья с песнями, плясками, скоморошьими представлениями давали трудовому люду возможность отдохнуть от работы. Народные исполнители — певцы, как и все скоморохи, были профессионалами. От них крестьяне и горожане слышали песни исторические и лирические, сатирические и обрядовые. Пение сопровождалось аккомпанементом на инструментах: духовых — дудках и рожках, сопелях и свирелях, волынках, трубах и сурнах; струнных — гуслях, гудках, балалайках; ударных — бубнах и бряцалах.

Элементы театра, драмы содержали святочные игры, проводы масленицы, зимы и лета. Их участники надевали маски, устраивали переряживание, мимические представления, драматические действа, инсценировали загадки. В хороводных песнях, на свадьбах разыгрывались своего рода спектакли с большим числом действующих лиц, определенными ролями, строгим ритуалом (сватовство, рукобитье, девишник, свадьба, хлебины и др.).

Скоморохи собирались в труппы, иногда очень большие, до 60—100 человек. Их искусство—зародыш народного театра. Они — актеры и музыканты, певцы и танцоры, акробаты и фокусники — разыгрывали комедийные сцены, в том числе с излюбленным народом Петрушкой. Его юмор и смекалка, насмешки над богатеями, уверенность и неистощимость в выдумках вызывали восторг слушателей.

Устраивались и цирковые представления с медведем, козой и другими животными. Скоморохи ходили по всей России, а также по Европе, вплоть до Италии. Власти и особенно духовенство преследовали скоморохов. Резко осуждает их “Домострой”:

“Скоморохи и их дело, плясание и сопели, песни бесовские всегда любя... вси вкупе буду во аде, а зде прокляты”. Но скоморошество, как и другие народные развлечения, несмотря ни на что продолжало существовать.

Просмотр содержимого документа

«иванчина»

Проект

«Русская культура конца 15-16в»

Подготовила

Иванчина Алина

ученица 10 «б» класса

МБОУСОШ №1 р.п. Башмаково

2014г.

Архитектура

Для этой эпохи характерен значительный подъем строительного искусства.

Основным строительным материалом для зодчих конца XV - XVI века являлись дерево и камень. Формы и конструкции зданий были многообразны, так же как и их функции, предназначение.

Для развития русской архитектуры большое значение имела перестройка Московского кремля.

С 1475 по 1479 годы был построен самый главный храм Русского государства - новый Успенский собор.

Строительством руководил итальянский архитектор Аристотель Фиораванти.

Строительством руководил итальянский архитектор Аристотель Фиораванти.

На другом конце площади,напротив этого собора, итальянцем Алевизом Новым был возведен храм-усыпальница собор Архангела Михаила.

В западной части Кремля был построен дворец великого московского князя, который включал в себя Набережную палату, Среднюю Золотую палату и Большую Грановитую палату.

Несколько позднее, в 1485-1489 годах на юго-западной стороне холма был построен Благовещенский собор и церковьРизоположения рядом с ним.

Эти храмы построила артель псковских мастеров. Главная княжеская сокровищница - Казенный двор расположился между двумя соборами: Архангельским и Благовещенским. Несколько позже, в 1505-1508 годах было завершено формирования всего архитектурного ансамбля Соборной площади возведением колокольни Ивана Великого.

Эти храмы построила артель псковских мастеров. Главная княжеская сокровищница - Казенный двор расположился между двумя соборами: Архангельским и Благовещенским. Несколько позже, в 1505-1508 годах было завершено формирования всего архитектурного ансамбля Соборной площади возведением колокольни Ивана Великого.

Согласно традиции, все новые храмы были построены на тех же местах, где были расположены их древние предшественницы, самые первые церкви, появившиеся здесь во времена Ивана Калиты и Дмитрия Донского. У храмов были те же названия, в них бережно из старых храмов перенесли все реликвии и захоронения. В Успенский собор была перевезена из Владимира самая почитаемая в то время русская святыня - икона Владимирской богоматери.