СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проект "Применение интерактивных технологий на уроках русского языка"

В данной работе раскрывается понятие о том, как можно использовать интерактивные технологии и методы при обучении русскому зыку.

Просмотр содержимого документа

«Проект "Применение интерактивных технологий на уроках русского языка"»

41

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Итоговый аттестационный проект

на тему «Применение интерактивных технологий на уроках русского языка в 5 классе»

Выполнил слушатель:

Гартман Маргарита Петровна

Научный руководитель:

к.ф.н., доцент

ученая степень, звание

Сухотерина Татьяна Павловна

Отметка_______________________

«____» _______________20 ___ г.

Подпись___________________

(Председатель ИАК)

Барнаул 2016

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Теоретические основы использования интерактивных методов обучения…..6

1.1. Применение интерактивных методов в процессе обучения……………….6

1.2 Технология интерактивного обучения……………………………………..10

1.3 Формы и методы интерактивного обучения……………………………….16

2. Использование интерактивных методов обучения русскому языку

в 5 классе………………………………………………………………………..…29

Заключение……………………………………………………………………..….37

Литература……………………………………………………………………..….38

Введение

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого уровня активности учебной деятельности учащихся. В последнее время получил распространение ещё один термин - «интерактивное обучение». Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности.

Актуальность поставленной проблемы обусловлена сменой подхода к организации процесса обучения, когда на смену пассивному обучению приходят активные методы и формы организации учебного процесса. Русский язык - один из самых трудных школьных предметов. С одной стороны, знание родного языка дается ребенку с детства, он овладевает им так же естественно, как дышит и растет. С другой стороны - это сложная школьная дисциплина, требующая большого труда, источник бесчисленных неудач и огорчений. Для успешного овладения русским языком в школе большинству детей требуется систематическая помощь взрослых.

Знакомясь с различными современными педагогическими технологиями и его внимательными изученьями, учителя могут натолкнуться на свежую мысль, получить подсказку об эффективных методических ходах или приемах в работе на уроке.

Методика преподавания русского языка в настоящее время отличается своим инновационным характером. Среди популярных инновационных технологий обучения языку можно назвать такие направления обучения, как проблемное, программированное, компьютерное, концентрированное, модульное, развивающее, дифференцированное, активное, интерактивное, игровое. Неоспорима роль интерактивных технологий в процессе обучения русскому языку в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения. Данная технология помогает учителю узнать способности каждого ученика, а школьнику стать полноправным участником учебного процесса.

Целью данной работы является рассмотрение интерактивных технологий и их применения на уроках русского языка.

Задачи исследования:

- проанализировать состояние проблемы использования интерактивных методов обучения в теории и практике обучения;

- определить условия повышения эффективности развития школьников посредством использования интерактивных методов обучения русскому языку;

- описать условия организации интерактивного обучения русскому языку;

- разработать фрагменты уроков русского языка на основе интерактивных методов обучения.

Объектом исследования являются интерактивные методы обучения школьников русскому языку в пятом классе.

Предметом исследования – применение интерактивных технологий на уроках русского языка в 5 классе.

Новизна темы работы заключается в практическом применении на уроках русского языка методов и приёмов интерактивного обучения.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что она подтверждает возможность изменения, дополнения, совершенствования приемов обучения и воспитания.

Методологической и теоретической основой исследования стали:

- труды в области дидактики, психологии, методики начального образования в школе;

- программы по изучению русского языка в 5 классе общеобразовательных учебных заведений;

- исследования по проблемам развития познавательных интересов;

Основными методами исследования явились:

- изучение и анализ психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования;

- описательный.

1. Теоретические основы использования интерактивных методов обучения

1.1 Применение интерактивных методов в процессе обучения

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески и познавали предмет на максимальном для каждого уровне успешности?

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно - и подчиняются основные задачи современного образования. Средством же развития личности, раскрывающим ее потенциальные внутренние способности является самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача учителя – обеспечить на уроке такую деятельность. В этом случае ученик сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний – результат его деятельности.

Как известно, в школьном образовании существует множество методов обучения, разных типы уроков, которые преследуют одну единственную цель – усвоение знаний учащимися. У каждого учителя этот набор свой. Учитель строит урок, основываясь на особенностях каждого класса индивидуально [1, c.88].

Среди моделей обучения выделяют:

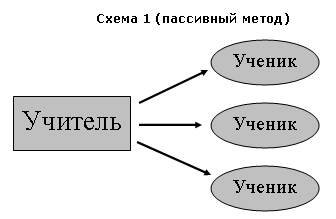

Рисунок 1. Схема пассивного метода

Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя.

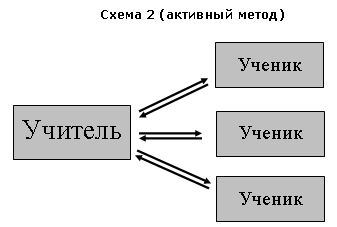

Рисунок 2. Схема активного метода

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока.

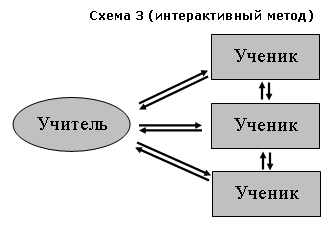

Рисунок 3. Схема интерактивного метода

Интерактивный ("Inter" - это взаимный, "act" - действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Именно использование этой модели обучения учителем на своих уроках говорит об его инновационной деятельности.

Проблема освоения и использования интерактивных методов и форм обучения отражается в исследованиях А.Е. Авдюковой, Т.Н. Добрыниной, И.Е. Уколовой, Л.Н. Вавиловой, В.К. Дьяченко, Г.Б. Корнетова, А.В. Хуторского и др. Сейчас понятие «интерактивные методы и формы обучения» наполняется новым содержанием, в котором существует несколько приоритетов, включая положения об активном взаимодействии коммуникантов в учебно-образовательной сфере (П.Д. Гаджиева, М.В. Кларин), развитии навыков общения личности (Л.К. Гейхман, Л.В. Зарецкая), учебно-педагогическом сотрудничестве между участниками образовательного процесса (Е.В.Коротаева, А.Ю. Прилепо и др.).

Применение интерактивных методов позволяет создать условия для:

постановки целей и задач, требующих поиска и анализа различных решений;

выбора различных способов деятельности для достижения результата;

развития коммуникативных умений и навыков; размышления о проделанной работе;

развития таких важных социальных навыков, как быстрота и гибкость;

мышления при принятии решений, критический подход к проблемам;

уважение к чужому мнению, умение эффективно работать в группе, команде, более быстрой адаптации к новой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся условиям.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества [6, с. 42].

Характеристика, сущностная особенность интерактивных методов - это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной стороны, они представляют собой определенную информацию об окружающем мире. Особенностью этой информации является то, что учащийся получает ее не в виде уже готовой системы от педагога, а в процессе собственной активности. Педагог должен создавать ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он спрашивает, действует. В подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает способности, позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или препятствие».

С другой стороны, учащийся в процессе взаимодействия на занятии с другими учащимися, педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов деятельности по отношению к себе, социуму, миру вообще, усваивает различные механизмы поиска знаний. Поэтому знания, полученные учащимся, являются одновременно и инструментом для самостоятельного их добывания.

Таким образом, цель активного обучения - это создание педагогом условий, в которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования.

1.2 Технология интерактивного обучения

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания. Структура урока, проведённого в интерактивном режиме, включает 8 этапов (на примере уроков русского языка) [6, с. 42].

Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными вопросами и заданиями используются сценки, чтение словарных статей, отрывков из газетных статей, заслушивание статистических данных, разные определения одного понятия. Организуя этот этап, необходимо помнить, что то, что одного учащегося побуждает к активным действиям, вызывает бурную реакцию, другого оставляет равнодушным либо приводит к незначительному эффекту, поэтому стараюсь от урока к уроку менять способ мотивации, разнообразить их.

Сообщение целей (целеполагание). Цели уроков интерактивного обучения отличаются от традиционных. На первое место выдвигаются цели, связанные со знаниями учащихся: назвать признаки функциональных стилей, назвать изменения, произошедшие в русской графике, дать определения понятиям орфография, орфограмма. Затем ставятся цели, связанные с формируемыми умениями: выделить написания, подчиняющиеся каждому принципу русской орфографии, определить стилистическую принадлежность текста, публично представить результаты групповой работы. На третьем месте стоят цели, называющие ценности: выразить своё отношение к необходимости существования единых норм орфоэпии, высказать своё суждение о значении грамотного письма, сделать вывод о практической значимости полученных знаний. Этот этап имеет большое значение: во-первых, позволяет всю дальнейшую деятельность учащихся сделать целенаправленной, т.е. каждый учащийся узнаёт, каким будет конечный результат, к чему ему стоит стремиться; во-вторых, на этом этапе преподаватель учит учащихся формулированию целей урока - одному из профессиональных умений учителя.

Предоставление новой информации. Поскольку все понятия, которые изучаются, в той или иной мере уже знакомы учащимся, рекомендуется начинать этот этап с мозгового штурма: «Какие ассоциации вызывает у вас слово письменность?», «Какие понятия связаны со словом орфография?» Представленные стержневые мысли записываются на доске в столбик и нумеруются. Этот вид работы помогает отобрать то, что уже известно учащимся, а что действительно непонятно, незнакомо. Эту же работу можно провести иначе: на обратной стороне доски заранее записывается ключевое слово, например, орфоэпия, а вокруг него располагаются слова: орфоэпические словари, нормы произношения, правильно писать, правильно говорить, речь, речевые ошибки. Затем предлагается учащимся выбрать те понятия, которые, по их мнению, связаны с ключевым словом. Этот вариант работы эффективен тогда, когда у учащихся недостаточно представлений об изучаемом понятии. Третий вариант организации этой работы: предлагается учащимся расслабиться, настроиться на тему размышления, взять ручки и записать те мысли, которые приходят в голову, при этом напоминается, что не нужно стремиться к логике, последовательности.

Новая информация предоставляется преимущественно на Рабочих листах, где вверху записаны вопросы и задания, а ниже помещена информация. Для предоставления информации также используются учебники, словари, монографические статьи, слово учителя.

Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных упражнений можно использовать работу в малых группах. Проведение этого этапа вызывает наибольшее число трудностей. В группах сменного состава эти проблемы решаются с помощью ротации: из активной группы переводятся в пассивную, а из пассивной - в активную. Состав группы должен включать не более 5-6 человек, т.к. в группах большего количественного состава иногда не хватает времени всем высказаться, легче бывает «спрятаться» за спины других, что снижает активность учащихся, гасит интерес к занятию. Лучше, если в каждой группе объединяются учащиеся разного уровня информированности по данному предмету, это позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. Во избежание потери времени на уроке следует заранее планировать, как учащиеся будут разделены на группы. Для этого можно раздать карточки с буквами, которые составляют ключевое, слово и предложить объединиться всем, кому достались одинаковые буквы. Размещение рабочих мест тоже нужно продумывать заранее. На перемене можно поставить столы по 2 или по 3, а стулья расположить напротив друг друга. Такая планировка не мешает слушать, учащиеся могут видеть лица друг друга, что помогает совместному общению. Большое значение для эффективности учебного сотрудничества имеет характер его организации, в частности, внешняя регламентация деятельности участников групп. При организации первого занятия сообщаю учащимся, что при подготовке выступления следует выслушать всех участников группы, совместно попытаться разобраться в проблеме, в случае необходимости можно обратиться за помощью к преподавателю, затем выбрать выступающего. Во время работы групп необходимо следить, насколько продуктивно организуется совместная работа, помогать некоторым учащимся включиться в общение, оказывать необходимую помощь в решении проблемы. На подготовку выступления разным группам требуется разное время. Если не все группы подготовились одновременно, то выделяется для них дополнительное время. При озвучивании проблемы используются такие варианты работы: выступает один человек (по выбору группы или по желанию); выступают последовательно все члены группы. Но в том и другом случае учащиеся должны помнить, что выступать необходимо кратко и информативно.

Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми знаниями является создание нового продукта. Учитывая большой объём информации, усваиваемой на уроке, и ограниченность времени, в качестве нового продукта предлагается учащимся сделать самостоятельные выводы (например, о том, могут ли оставаться произносительные нормы неизменными по истечении десятилетий), высказать свою точку зрения (например, о необходимости существования единых норм орфоэпии), выполнить новое, ранее не выполнявшееся задание.

Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: - Что особенно понравилось? Чему научились? Как пригодятся эти знания в будущем? Какие выводы можно сделать по сегодняшнему уроку? Данные вопросы позволяют учащимся выделить то главное, новое, что они узнали на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены.

Оценивание. Этот вопрос является наиболее сложным для учителей, работающих в интерактивном режиме. Оценивание должно стимулировать работу учащихся на последующих занятиях. В первый раз, если все работали активно, с желанием, выставляю всем участникам группы высший балл. В дальнейшем оценивание можно поручать руководителю группы. Такой способ организации оценивания имеет профессиональную направленность - приучает учащихся оценивать работу других. Можно использовать такой подход: каждый член группы оценивает каждого, т.е. выставляет отметку каждому товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выводит средний балл. Наконец, можно воспользоваться самооценкой работы учащихся.

Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном режиме предлагаются задания, требующие творческого переосмысления изученного материала: написать сочинение - миниатюру по теме, высказать свою точку зрения по проблеме, провести стилистический эксперимент. Такое задание в большей степени соответствует природе интерактивного обучения.

Занятия, построенные в интерактивном режиме, вызывают заметный интерес у учащихся, прежде всего, потому, что нарушают привычный и несколько надоевший порядок работы на уроке, позволяют каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного участника, организатора учебного процесса.

Преимущества использования этой технологии. В традиционной системе учитель обычно опирается на сильного ученика, ведь он быстрее «схватывает» материал, быстрее его запоминает, а слабый «отсиживается» на уроке. Уроки, проведённые в интерактивном режиме, позволяют включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая товарищам понять материал. Если при традиционной системе обучения учитель и учебник были основными и наиболее компетентными источниками знаний, то при новой парадигме учитель выступает в роли организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником, знания же учащиеся получают в результате своей активной познавательной деятельности. В процессе работы в интерактиве у учащихся формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое мышление, что является необходимым для их будущей профессиональной деятельности.

Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

1.3 Формы и методы интерактивного обучения

Интерактивное обучение - способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С. Дьяченко)

Сохраняя конечную цель и основное содержание образовательного процесса, интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие формы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодейстии.

«Чрезвычайно важно, что в такой системе обучения изменяются подходы к допущенным учащимися ошибкам. Фокус внимания преподавателя смещается от получения правильного ответа к пониманию того, каким образом этот ответ получен. Ошибки учащихся преподаватель использует как часть учебного процесса, вместе с ними анализирует логику мышления, приведенную к просчетам, и тем самым совершенствует мыслительный процесс» (по В. Болотову)

«При оценке работы группы подчеркиваются не столько ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость, приветливость. Оценивать можно лишь общую работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим вместе, разных оценок!!!» (по Г.А. Цукерману).

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другими. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками информации, творческие работы, рисунки и пр.

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:

развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися;

решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность;

развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач;

обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.

Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности и т. д.

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. Это зависит прежде всего от уровня подготовки класса, от того, старшее или среднее это звено, от того, насколько доверительные и доброжелательные отношения между учителем и учениками. Интерактивные формы могут присутствовать в качестве отдельных элементов на определенных этапах урока или представлять использоваться на протяжении всего урока [8, с. 26].

Технологии интерактивного обучения.

Работа в парах.

Ротационные (сменные) тройки.

Карусель.

Работа в малых группах.

Аквариум.

Незаконченное предложение.

Мозговой штурм.

Броуновское движение.

Дерево решений.

Суд от своего имени.

Гражданские слушания.

Ролевая (деловая) игра.

Метод пресс.

Займи позицию.

Дискуссия.

Дебаты.

В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало форм групповой работы. Наиболее известные из них -, «мозговой штурм», «дебаты», «аквариум»,. «ромашка качеств» и др.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ ( работа в группах).

Знание о мифах как жанрах устного народного творчества ; знание новых слов: «кифара», «певцы-рапсоды»; умение составлять краткие записи по содержанию литературоведческой статьи ; формирование интереса к содержанию мифов ; умение сотрудничать позволяет получить этот метод.

Ресурсы: 6 листов белой бумаги А-4, 6 маркеров (ручек), учебник литературы.

1 шаг. Ученики подбирают слова, ассоциирующиеся со словом МИФ, и оформляют запись на доске в форме «Солнышка». В диске солнца записывают слово МИФ, а на лучах – слова-ассоциации.

2 шаг. Ученики делятся на 6 групп и записывают на лист белой бумаги А-4 ответ на вопрос: что такое мифы? При этом используется следующий план (заранее записанный на доске):

1. Из какого языка пришло слово «миф» и что оно обозначает

2. Кто был создателем мифов?

3. О чем рассказывалось в мифах?

3 шаг. Ученик от каждой группы читает краткую запись. Остальные слушают.

4 шаг. Ученики в группах знакомятся со статьей учебника «Мифы Древней Греции», обсуждают ее содержание и дописывают новую информацию на листе белой бумаги А-4.

5 шаг. Ученик от одной из групп зачитывает дописанную информацию, остальные слушают, обсуждают, добавляют.

В качестве домашнего задания учащимся предлагается представить себя на месте жителя Древней Греции и сочинить историю, объясняющую одно из данных явлений (по вариантам):

1)Как возник мир и что его наполняет?

2)Откуда берется отголосок в лесу, точно повторяющий в тишине каждое громко сказанное слово?

ИНТЕРВЬЮ. ( работа в парах или групповая).

Этот метод поможет получить поможет ученикам повторить сведения относительно прямой речи и диалога, закрепит навыки постановки знаков препинания при прямой речи, поможет развитию речи, пополнит знания о значении грамотности для развития каждого человека.

Ресурсы: 5 листов белой бумаги А-4, 5 листов анкеты с вопросами (См. Приложение), 5 маркеров.

1 шаг. Ученики делятся на 5 групп или работаю в паре. Каждая группа получает 1 лист белой бумаги А-4, маркер, лист анкеты с вопросами :

2 шаг. В группе выбирается (по желанию или жеребьевке) ученик – интервьюер, который будет задавать вопросы анкеты каждому ученику группы, и записывать ответы.

3 шаг. После того, как в каждой группе было проведено интервью и записаны ответы на вопросы, ученики каждой группы оформляют ответы на каждый вопрос, используя следующие схемы: А : “ П”. “П” , - а. А: “ П ?” “П ?” - а. Ответы записываются на листы бумаги А-4 и вывешиваются по периметру класса. (А – автора, «П» - прямая речь).

4 шаг. Все учащиеся ходят по классу и знакомятся с работами друг друга.

В качестве домашнего задания ученикам предлагается составить диалог с одним из одноклассников на тему? “Что бы ты изменил в своей школе для того, чтобы образование было качественным?”

ДВА, ЧЕТЫРЕ – ВСЕ ВМЕСТЕ ( работа в парах, четверках).

Данный вид деятельности позволяет самостоятельно вывести правило о написании гласной в приставках ПРЕ - и ПРИ -, формирует навык правописания слов с приставками ПРЕ- и ПРИ-, развивает способность к анализу и синтезу.

Ресурсы: карточка с текстом на пару учеников, тетрадь и ручка – на каждого ученика.

Технология:

1 шаг. Ученики класса делятся на пары и получают карточку с заданием и таблицей.

2 шаг. Ученики в парах читают текст стихотворения и выбирают слова с приставками ПРЕ - и ПРИ - и распределяют их в таблице, ищут закономерности и составляют правило написания гласных в приставках ПРЕ - и ПРИ -.

3 шаг. Пары объединяются в четверки и корректируют, дополняют таблицы.

4 шаг. На каждое значение слов с приставками ПРЕ - и ПРИ - читаются от группы слова. Остальные слушают, дополняют

В качестве домашнего задания ученикам предлагается продолжить работу над таблицей, подобрать и записать по три слова на каждый случай написания слов с приставками ПРЕ - и ПРИ –. Можно не указывать значения слов с приставками, а ученики сами, исходя из слов, встречающихся в тексте, определят их.

ПРЕ - или ПРИ -, ПРЕ- или ПРИ- ?

Это совсем не секрет.

На содержание слова смотри –

Сразу получишь ответ.

Прибыл ли поезд, приплыл пароход,

Космонавт прилетел из Вселенной.

Обо всех, кто приедет, прилетит, приплывет,

Пишется ПРИ - , несомненно.

Винт привинтил, прикрутил колесо,

Приклеил, пришил умело –

Помни, что пишется ПРИ - обо всем,

Что добрые руки приделали.

Язык прикусил – не совсем откусил,

Пригорело – не значит горит.

Помни, что сделано, но не совсем,

Пишут с приставкой ПРИ -.

Предлинный достанет с крыши рукой,

Прежадный не даст вам конфету.

Кто очень такой и очень сякой –

ПРЕ - мы напишем при этом.

Дожди непрерывные льют в октябре,

Но грамотным – дождь не преграда.

Где очень похожи ПЕРЕ - и ПРЕ -,

Да только ПРЕ- ставить надо

Заполни таблицу, выписав соответствующие по смыслу слова из текста.

| Слова с приставкой ПРИ- | Значение приставки в этих словах | Слова с приставкой ПРЕ- | Значение приставки в этих словах |

| | Присоединение | | сходно со значением слова очень |

| | Приближение | | сходно со значением ПЕРЕ – |

| | Близость | | |

| | неполное действие | | |

ДЕБАТЫ (работа в группах).

Данная стратегия формирует навык ведения дебатов, умение вести спор, приводить нужные доказательства, воспитывает любовь и уважение к близким людям. Нравственные проблемы повести «Станционный смотритель», её гуманизм. Общечеловеческая тема «блудных детей».

Процедура:

1 шаг. Класс делится на 2 группы.

2 шаг. Ученики одной группы обсуждают и записывают аргументы в пользу («за») положительного ответа на проблемный вопрос, записанный на доске, ученики второй группы – в пользу отрицательного ответа («против»).

«Кто оказался счастливее: блудный сын, успевший вернуться к своему отцу, или Дуня, нарядная, разбогатевшая?»

3 шаг. Ученики первой группы высказывают своё доказательство в пользу своей точки зрения и выслушивают от учеников второй группы свое доказательство. Обсуждение продолжается до тех пор, пока стороны не высказали все свои аргументы и контраргументы.

В качестве домашнего задания ученикам предлагается написать сочинение-рассуждение, определяя свое отношение к следующей фразе: »Как важно успеть сказать родителям, что мы их любим, принести им не одни неприятности, а хоть немного счастья».

РОМАШКА КАЧЕСТВ.

Данная стратегия помогает ученикам научиться анализировать литературный образ и давать оценочную характеристику, развивает речь учеников, формировать чувство сотрудничества на примере анализа повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»

Время: 30 минут.

Ресурсы: портрет писателя Н.В.Гоголя, бумажные круги с надписями героев повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» (диаметр 4 см): Чуб, Вакула, Оксана, Солоха, Пузатый Пацюк, черт, царица Екатерина 2; 5 самоклеющихся разноцветных полосок в форме лепестков ромашки (длина 5 см), фломастер (ручка) – на каждого ученика. Скотч, булавки.

Процедура:

1 шаг. Каждому ученику выдается бумажный круг с надписью одного из героев повести и пять лепестков ромашки.

2 шаг. На каждом из лепестков ромашки ученики записывают по одному слову, которое характеризует одного из персонажей повести (например: смелый, красивая, хитрая и т.п.).

3 шаг. Ученики встают, двигаясь по классу, образуют динамические пары и наклеивают на круг с названием героя повести соответствующий лепесток.

4 шаг. Когда ромашки образовались из пяти лепестков, ученики образуют группы по общему названию героя повести и составляют его литературный образ.

5 шаг. Ученик от каждой группы рассказывает о своем герое, используя оценочную характеристику ромашки. Остальные слушают, дополняют.

В качестве домашнего задания Ученикам предлагается подготовить рассказ о приключениях кузнеца Вакулы в Петербурге.

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции:

контролирует ход работы в группах;

отвечает на вопросы;

регулирует споры, порядок работы;

в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе.

Необходимо отметить, что все формы требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов, а также возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая педагога.

Если учащиеся не привыкли работать творчески, то следует постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные задания.

Наиболее известными и потенциально эффективными формами интерактивного обучения на уроках русского языка считаются следующие: творческое задание, работа в малых группах, ролевая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула (Позиция ученика – Обоснование – Пример – Следствие), тренинг, информационный блок, кейс-стади. Так, например, при использовании метода творческих заданий на уроках русского языка, у школьников повышается познавательная активность и вырабатывается потребность учиться, организация работы в малых группах, позволяет обучающимся иметь возможность сообща решать определенный круг вопросов, чувствуя поддержку каждого члена группы, мотивируя школьника к саморазвитию и навыкам самопозиционирования в ученическом коллективе, в процессе ролевый игры у детей вырабатывается чувство командного духа, умение сосредоточиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание, стремление к познанию. Материал мини-лекций на уроках словесности строго ранжирован (т.е. имеет этапы реализации, рефлексии, оценки), выстроен по принципу научности, соответствует возрастным особенностям обучающихся и обеспечивает практическую направленность изученного материала, и в этом его плюсы. Метод проектов способствует развитию не только познавательных, творческих навыков учащихся, но и умению самостоятельно конструировать свои знания, свободно ориентироваться в информационном пространстве, способствует развитию связей между теоретической и практической стороной предмета. Активные «пятиминутки» способствуют мотивации обучающихся к изучению школьных предметов, укрепляют метапредметные связи (русский и английский язык), развивает языковую интуицию школьника, его наблюдательность, умение сравнивать и обобщать, позволяют комплексно и систематически осуществлять работу по формированию лингвистических умений. В свою очередь, ПОПС-формула способствует развитию не только аналитических способностей у учащихся, но и умения рассуждать, самостоятельно находить подтверждения своим предположениям, аргументировать собственную точку зрения. Благодаря тренинговому методу каждый обучающийся может с легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения. В процессе тренинга учащиеся приобретают новый опыт, который основывается на уже имеющихся знаниях. Технология блочно-модульного обучения позволяет школьникам реализовать себя в ходе урока, все знания, полученные при этом, выстраиваются в четкую систему понятий и представлений. Обучающиеся получают навыки отбора и анализа информации. Данная технология основывается на возрастные и личностные особенности обучающихся и состоит из нескольких модулей, что позволяет учителю выбирать разные формы организации при каждом модуле.

Перечни сложных для осмысления вопросов можно выделить, обращаясь ко всем уровням языковой системы. Материалом рассмотрения в данной статье выступают трудные вопросы лексикологии – «наиболее сложные для восприятия, понимания и усвоения школьниками или недостаточно освещенные в существующих учебниках и учебных пособиях понятия, связанные с квалификацией того или иного языкового явления в контексте системно-структурных связей внутри лексики как подуровня языковой системы».

Для школьников (особенно пятиклассников) многие лексические понятия сложны, так как лексикология, как и любая наука (математика, химия, черчение и т.д.), во многом абстрактна. А некоторые лексические понятия учащимся порой просто невозможно осознать. На основе собственного опыта преподавания можно сказать, что существуют трудности в изучении лексических единиц русского языка. Так, трудными считаются темы, связанные с изучением лексического значения слова, работой со словарями, вопросами классификация языковых явлений (например, дифференциацией омонимов и смежных с ними слов, омонимов и многозначных слов, а также архаизмов и историзмов).

Используя интерактивные формы и методы, учитель в процессе освоения учебного материала гарантирует разнообразие не только мыслительной, но и практической деятельности обучающихся. «По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы».

Используя интерактивные формы и методы, учитель в процессе освоения учебного материала гарантирует разнообразие не только мыслительной, но и практической деятельности обучающихся. Так, применяя интерактивные технологии в процессе изучения темы «Лексическое значение слова» обучающиеся приобретут предметные компетенции (осознании функции слова в языке, понятия «словарный состав», «лексическое значение слова», «толковый словарь», «словарная статья»; знание основных приемов толкования лексического значения слова; знать понятие «грамматическое значение слова», умение пользоваться толковым словарем (находить словарные статьи, извлекать из них нужную информацию, толковать лексическое значение слова, используя различные приемы, разграничивать лексическое и грамматическое значения слова).

Наряду с предметными, обучающиеся смогут приобрести и метапредметные компетенции: регулятивные, включая умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; познавательные, связанные с навыками построения сообщений в устной и письменной форме; коммуникативные, состоящие в способности учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Такой объем компетенций получают обучающиеся в ходе изучения остальных тем, входящих в «круг трудных вопросов лексикологии», если учитель-словесник использует интерактивные технологии.

Интерактивы позволяют сформировать у школьника круг необходимых компетенций, предусмотренных ФГОС, основой которых является обогащение лексикона (словарного запаса) обучающихся.

Итак, в чем же заключаются положительные моменты использования интерактивных методов обучения? При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. В. А. Сухомлинский говорил, что лучший учитель тот, кто забывает о том, что он учитель. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.

Преимущества интерактивных методик обучения в том, что они:

• пробуждают у обучающихся интерес;

• поощряют активное участие каждого в учебном процессе;

• обращаются к чувствам каждого обучающегося;

• способствуют эффективному усвоению учебного материала;

• оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;

• осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);

• формируют у обучающихся мнения и отношения;

• формируют жизненные навыки;

• способствуют изменению поведения.

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает

ученику:

- развитие личностной рефлексии;

- осознание включенности в общую работу;

становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;

- развитие навыков общения;

- принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;

- повышение познавательной активности.

классу:

- формирование класса как групповой общности;

- повышение познавательного интереса;

- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;

учителю:

- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;

-формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.

2. Использование интерактивных методов обучения русскому языку в 5 классе

Изучение русского языка в школе предполагает, как известно, реализацию 3 основных задач: 1) дать учащимся знания по русскому языку и умение использовать их на практике, 2) развивать мышление, творческие умения и способности, 3) воспитывать национально сознательную личность.

Результативность дидактических целей- сознание, прочность и глубина знаний учеников по русскому языку находится в прямой зависимости от активной заинтересованности предметом, желание знать его, то есть от уровня мотивации учащихся к изучению предмета.

Начиная преподавать русский язык учитель ставит перед собой вопрос: как сделать урок не только познавательным, информативным, но и поддерживать у детей заинтересованность предметом, желание учиться, сделать урок интересным, повысить у школьников мотивацию к обучению?

Ища ответ на этот вопрос, можно сделать вывод что заинтересовать, мотивировать учащихся к изучению предмета можно путем избежания однообразия, шаблонности в работе, использование таких форм, методов обучения, которые возбуждают познавательный интерес и стимулируют самостоятельное мышление школьников. Как известно, вся деятельность ребенка состоит из отдельных последовательных операций. Сначала ученик воспринимает информацию, а дальше мыслит на основании ее. При этом очень важна заинтересованность в этом процессе. Причем, все эти операции взаимосвязаны между собой. Поэтому учитель должен направить все свои творческие усилия на создание системы активных методов обучения, которые будут направлены на активизацию мотивации учащихся к обучению и их познавательной деятельности.

Данные задачи учителю необходимо реализовывать, используя на уроках русского языка в 5 - 6 классах игровые задания и отдельные интерактивные технологии обучения, которые позволяют создавать на уроке ситуацию успеха, включать игровые моменты, сопровождать работу доброжелательным комментарием, что очень важно для учащихся 5 - 6 классов с учетом их возрастных психологических особенностей. На таких уроках залогом успеха становится умение создать атмосферу познания, поиска, заинтересованности.

Важно то, что, применяя элементы интерактивного обучения на уроках русского языка в 5 - 6 классах, можно отметить, что благодаря таким технологиям учащиеся учатся быть демократическими, критически мыслить, сотрудничать, принимать решения, общаться с другими.

Также нужно отметить, что использование интерактивных технологий не должно быть самоцелью, а лишь средством, способствующим сотрудничеству на уроке.

На уроках русского языка в 5 - 6 классах, необходимо использовать такие интерактивные технологии, которые будут доступны и понятны для учащихся. Это такие технологии как «Микрофон», «Мозговой штурм», работа в парах, «Обучая - учусь», «Займи позицию», «Незаконченное предложение» и др.

Например, интерактивную технологию «Микрофон» используем на этапе мотивации учебной деятельности. Учащиеся должны представить себя, работающих с микрофоном (ручка, карандаш) и, передавая его друг другу, выразить собственное мнение о том, чего они ожидают от урока (что узнать, научиться, что вспомнить), исходя из темы. Таким же образом можно провести этап итога урока, поставив ученикам вопрос: достигнута ли цель урока? Узнали ли они что-то новое? Обогатили свои знания, словарный запас и т.д.? Понравился урок? Чем? [13, с.32].

На этапе формирования умений и навыков используем интерактивную технологию «Займи позицию». Например, при изучении темы «Группы прилагательных по значению» каждый ученик вытягивает листок с написанным на нем прилагательным. На доске - в разных местах - листы с надписями: «качественные», «относительные», «притяжательные». Каждый ученик должен подойти к соответствующему листу, назвать свои прилагательные и обосновать свой выбор.

Используя на уроках данные технологии можно увидеть определенный результат: учащиеся не только усваивают знания, но и понимают, учатся их применять, анализировать, синтезировать, оценивать. То есть, такая работа способствует очень высокому уровню активности учащихся, это является результатом того, что главным источником мотивации обучению становится интерес самих учащихся.

Учителю использование таких технологий позволяет решать ряд задач: предлагать свою точку зрения с позиции научного знания, а не заставлять склоняться к своему мнению, развивать критическое мышление школьников, научить видеть ошибки или логические нарушения в утверждениях других учеников, уметь аргументировать свои мысли, изменять их, если они неверны и т.п.

Также помогают способствовать повышению познавательной деятельности, мотивации учащихся 5 - 6 классов к изучению языка игровые задания, которые нужно стараться использовать на своих уроках чаще (если это мотивировано типом урока, его задачами), потому что они, в сочетании с другими формами работы, способствуют более глубокому усвоению знаний, индивидуализации обучения, определению уровня сформированности умений и навыков учащихся, развивают память, внимание, умение анализировать, сравнивать языковые явления. К тому же, школьников этого возраста лингвистические игры в определенной степени активизируют.

Кроме того, использование игровых заданий способствует развитию мыслящей личности. Во-первых, такие задачи в основном являются поисковыми. Они ставят ученика перед необходимостью самостоятельно находить пути решения, а следовательно, распознавать, анализировать языковые факты, сопоставлять их и формулировать выводы. А это развивает творческие способности школьника, внимание, инициативность. Во-вторых, работа с игровыми задачами создает положительную мотивацию обучения, пробуждает желание знать. В-третьих, самостоятельно открывая для себя определенные языковые явления, ученик получает удовольствие, уверенность в своих способностях, что приводит к самореализацию личности.

Достижению вышеуказанных задач и целей, урока способствуют целый спектр лингвистических игр, которые можно использовать на уроках 5-6 классах: кроссворд, викторина, аукцион, языковой конкурс, лингвистическая загадка, лингвистическая задача, «Ступени», «Перекресток», ребус, «Ты-редактор», «Излишки», «Поймай ошибку», «Верю - не верю», «Сортировка», «Самый умный», «Языковая дуэль», «Последнее слово - за тобой», «Кто быстрее», «Лингвистическая эстафета», «Ты - учитель», «Словопирамида» и другие.

Игровые задания можно использовать на разных этапах урока, потому что они дают возможность и активизировать внимание учащихся, и отработать усвоенные знания, и снять напряжение и повысить производительность. Приведем несколько примеров использования игровых заданий. [18, с.16].

Тема. Антонимы.

На этапе актуализации опорных знаний предлагаем ученикам игровое задание «Отгадай загадку»:

Короткий хвост и длинные ноги.

Ночью и днем-в тревоге

Мира и покоя не знаю

Всех боюсь и убегаю. (Заяц).

Учащиеся отгадывают загадку. Учитель подчеркивает мелом разных цветов пары слов (короткий - длинные, ночью - днем, тревоги - покоя).

«Мозговой штурм»

Почему именно эти слова объединены учителем в пары? Что можно сказать о значении данных слов? Что можно сказать об их принадлежности к частям речи? Как называются такие слова? Дальше - работа по изучению темы.

Тема. Написание фамилий.

На этапе закрепления знаний учащимся предлагаем для решения лингвистическую задачу:

После окончания урока учительница попросила ученика позвать в кабинет Онищенко. Парень, выйдя из кабинета, задумался: кого нужно позвать, ведь в классе есть и Елена Онищенко, и Петр Онищенко?

На этапе формирования умений и навыков применяю различные игровые задания:

Тема. Однокоренные слова

«Ступени»

Заполнить «Лестницу» однокоренных слов.

….лис….

….лис….

….лис….

….лис….

….ход….

….ход….

….ход….

Тема. Фразеологизмы.

Игра «Аукцион».

Проводится в форме аукциона или эстафеты: за 3 - 4 мин. учащиеся должны назвать как можно больше фразеологизмов со словами: голова, язык, глаза, зубы, ноги. «Скрытое слово»

Подберите к каждому слову антоним и прочитайте «скрытое» слово. Все слова-антонимы должны начинаться одинаковой буквой.

1. Конкретный. 2. Мирный. З. Несчастный. 4. Пассивный. 5. Симпатичний.

Игра «Орфографическая эстафета».

Класс делится на команды (по рядам). На доске записано слово с орфограммами (например, директор). Каждый член команды должен написать слово с орфограммами, которое начиналось буквой, на которую закончилось предыдущее. Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием. (Например: директор - Рукавичка-ателье...).

Тема. Существительное. Повторение.

«Лишнее».

Определить «лишнее» слово, обосновать свой выбор. Марш, башня, утес, плечо, надежда. Дрожжи, радость, очки, листья, ножницы. Почтальон, жена, староста, слуга, сирота.

Для проверки уровня усвоения теоретических знаний используем игру «Ты - мне, я - тебе». Учащиеся заранее должны подготовить вопросы по теории изучаемой темы для одноклассников.

Также ученики получают домашнее задание (для выполнения по желанию) игрового характера: составить кроссворд, ребус, лингвистическую задачу, «Лишнее слово». Такие задачи, как правило, дети выполняют с удовольствием, прилагая и знания, и творческие способности. Так, например, при изучении темы «Строение слова. Словообразование» используем лингвистическую игру для одноклассников «Отгадай слово»:

A) Угадайте слово, в котором: корень от слова земля, суффиксы от слов весенний, кровать, окончание от слова лопата (землянка).

Б) Угадайте слово: государственная песня + часть мира (гимназия).

B) Угадайте слово: воронье слово + игровая карта (картуз).

Г) Угадайте слово, в котором: приставку от слова бесцветный, корень от слова вода, суффикс от слова парный, окончание от слова красивый (безводный).

Кроме того, используем в 5 - 6 классах нетрадиционные уроки: языковой турнир, брейн-ринг, урок-соревнование, урок-путешествие, урок-викторина, урок- исследование и др., которые также привлекают учащихся и повышают уровень познавательной деятельности и мотивации к изучению родного языка.

Итак, исходя из собственного опыта, можно сделать вывод, что использование на уроках русского языка отдельных интерактивных технологий и игровых заданий действительно повышают уровень познавательной деятельности и мотивации учащихся, заинтересовывают их, что способствует желанию выполнять те или иные виды работ, а следовательно - усваивать учебный материал в сотрудничестве, сотворчестве, путем самостоятельной работы. Учителю данные технологии позволяют дифференцировать, индивидуализировать процесс обучения, развивать аналитическое мышление учащихся, формировать у них навыки самооценки, самоконтроля своей учебной деятельности, способствовать развитию творческого мышления, культуры общения, воспитывать активную личность, которая умеет видеть, ставить и решать нестандартные проблемы.

Заключение

Проанализировав состояние проблемы использования интерактивных методов обучения в теории и практике обучения, можно сделать вывод, что залогом успешной речевой активности учащихся являются нетрадиционные формы уроков, в ходе которых учащиеся расширяют знания, что позволяет учащимся принимать активное участие в обсуждении.

Такие формы проведения уроков как интерактивные дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний.

При выполнении заданий по русскому языку, выстроенным согласно технологии интерактивного обучения, создаются условия для формирования способности мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развиваются такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины.

Также при использовании интерактивных технологий на уроках русского языка происходит формирование не только метапредметных, предметных, но личностных компетенций, что позволяет в полной мере реализовать технологии развивающего обучения, основной базой которого, согласно ФГОС, является обогащения словарного состава школьников.

Литература

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М., 2005.

2. Байкова Л. А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии / Л. А.Байкова, Л. К.Гребёнкина. – М.: Педагогическое общество России, 2001. - 249 c.

3. Вислобоков Н. Ю. Технологии организации интерактивного процесса обучения // Информатика и образование. - 2011. - N 6. - С. 111-114.

4. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании : интерактивные методы / О. Б. Воронкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 315 с.

5. Гузеев В. В. Образовательные технологии XXI века: деятельность, ценности, успех / В. В. Гузеев, А. Н. Дахин и др. – М.: Центр «Педагогический поиск», 200 c.

6. Ермолаева М.Г. Интерактивные методики в современном образовательном процессе. - М.: Просвещение, 2014. - 42 с.

7. Кажигалиева Г.А., Васенкова М.В. О принципах и методах технологии интерактивного обучения русскому языку в средней школе // Педагогика. – 2005. - №2.

8. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. - М.: Педагогическое общество России, 2001. – 223 c.

9. Ларионова Л.Г. Русский язык. 5 класс: Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2015.

10. Малышева Т. В. Влияние методов интерактивного обучения на развитие коммуникативной компетенции учащихся // Учитель в школе. - 2010. - № 4. - С. 14-16.

11. Мамирова К. Н. Принципы и формы организации интерактивного обучения // География и экология в школе XXI века. - 2010. - № 7. - С. 72-76.

12. Разумовская М.М., Львова СИ, Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2015.

13. Разумовская М. М., С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова, Т. С. Тронина Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 5 класс» / Под ред. М.М. Разумовской. - М.: Дрофа, 2015.

14. Швырина Г. В. Интернет-ресурсы как эффективное средство формирования культуры речи учащихся // Образование и общество. - 2010. - № 3. - С. 61-64.

15. Авторская программа по русскому (родному) языку М. М. Разумовской, С. И Львова, В. И. Капинос, В. В. Львова, Г. А. Богдановой («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова. - М.: «Дрофа», 2016.

16. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. - М. : Новый учебник, 2002.

17. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.

18. Нестандартные задания на уроках русского языка // Русская словесность. -№ 5. – 2000. – С. 16-19.

19. http://www.moi-universitet.ru/.

20. venture-biz.ru›tekhnologii-innovatsii/138.