Общешкольный конкурс проектных исследовательских работ

«Люби и знай свой край».

Номинация: «Народные промыслы Брянщины» (печное ремесло).

Творческий проект:

«Русская печь:

всё ли мы о ней знаем?»

Работу выполнили: обучающиеся 9 – а класса

Руководитель проекта: Серебренникова Наталья Алексеевна

ГБОУ «Климовская школа - интернат»

2017 год.

Цель: научиться проводить исследование, используя разные способы сбора информации.

Задачи:

1. Расширить знания обучающихся об истории жилищно-бытовых условий своего народа.

2. Учить работать с интернетом.

3. Ознакомиться с литературой по данной теме.

4. Провести опрос среди учащихся.

5. Обработать данные результаты.

В работе применялись такие методы: работа с литературой, работа с интернетом, анкетирование, посещение библиотеки.

Оглавление

Введение …………………………………………………………………………..3

I. Печное ремесло. История появления русской печи на Брянщине ………….5

II. Русская печь – сердце и душа дома, основа крестьянского быта. Использование и значение печи в жизни людей…………………………………6

III. Образ печи в русском фольклоре……………………………………………..7

IV. Результаты работы над проектом и практическая значимость

результатов исследования…………………………………………………………13

Заключение…………………………………………………………………………14

Список литературы………………………………………………………………..15

Приложения………………………………………………………………………..18

Введение

Печное ремесло – особый вид народного творчества на Брянщине, имеющий богатые традиции и приёмы. Печная кладка – это особое искусство, обучиться которому невозможно за короткое время. Каждая печь, как и холст мастера уникальны и неповторимы, имеют свои размеры, особенности размещения, форму и функциональность. Подход остаётся уникальным, творческим и интересным.

Русская печь - уникальное явление восточнославянской материальной культуры, самый предметный и яркий символ русского духа. Русская печь во все времена была основой традиционного крестьянского быта. Наши предки просто не представляли себе жизни без печи.

В наше время добрая русская печь, несмотря на то, что сегодня появляется всё больше и больше ценителей этого памятника народной мудрости и умения в каждом доме, уходит в прошлое. В новых домах на селе их уже редко кладут. А если и встретишь где, то размерами примерно в три раза меньше прежней. Причина этого? Перевелись мастера-печники. Да и молодые хозяйки предпочитают ныне печке плиту иного типа. Расставаться с доброй русской печкой грустно…

Классный руководитель рассказала нам о печном ремесле на Брянщине. Нас очень заинтересовала эта тема, и мы решили узнать, что известно об этом другим ученикам.

Провели небольшой опрос среди обучающихся других классов.

- «Видели ли вы настоящую русскую печь?» – только 3 человека ответили положительно; 6 человек видели её по телевизору, а 11 человек видели печь только на картинках.

- «Каково назначение печи?» - 9 человек ответили, что она даёт тепло и используется для приготовления пищи; 6 человек – является местом для сна.

- «Какие предметы (печная утварь) необходимы для русской печи?» - только 7 человек назвали горшок, ухват и кочергу.

Все 20 человек ответили отрицательно на вопрос: «Знакомы ли вы с устройством русской печи?»

Таким образом, выявилась проблема и обозначилась её актуальность: русская печь уходит в прошлое, в селе их осталось мало, они не используются по назначению, а наши знания о ней малы.

Проблема определила цель исследования: узнать использование и значение русской печи в жизни людей в прошлом.

Задачи исследовательской работы:

1. Изучить литературу и интернет ресурсы по истории создания русской

печи;

2. Познакомиться с образом русской печи в пословицах, поговорках,

поверьях, загадках.

3. Проверить гипотезу исследования;

4. Создать презентацию о русской печи;

5. Определить практическую значимость результатов исследования.

Объект исследования: народный промысел на Брянщине – печное ремесло, культура и быт наших земляков;

Предмет исследования: русская печь.

Гипотеза:

Мы думаем, что печка в доме была предметом первой необходимости, так как от неё исходило тепло, в ней готовили пищу, но нам кажется, её применяли и в других целях, а в каких именно это мы будем исследовать.

Что такое «Русская печь» мы посмотрели в словаре.

Русская печь (по словарю С.И.Ожегова) – это сооружение из камня или кирпича для отопления помещений и приготовления пищи, приспособленное для лежанки сверху.

Методы исследования:

1. Аналитический;

2. Наблюдение;

3. Анкетирование;

4. Опрос.

I. Печное ремесло на Брянщине. История русской печи.

Прообраз современной печи, как утверждают археологи, появился около четырех тысяч лет назад. Именно тогда человек догадался "загнать" огонь под глиняный свод.

Русские печи появились на Брянщине в начале 15 века и стали они основным, а для крестьян, единственным средством отопления и приготовления пищи. Делали их из глины, и назывались такие печи глинобитными курными очагами. Изначально, эти печи не имели домовых труб, то есть, топились «по-чёрному», именно поэтому, они назывались курными, так как печь действительно курилась. Большой огонь в ней нельзя было развести, рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом. Дым заполнял всё помещение, ведь трубы у печки сначала не было, и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей.

К концу 15 века, на смену глине, постепенно приходит обожженный кирпич, а над крышами изб поднялись деревянные дымники. Из печи дым шёл на чердак, а уже оттуда, в дымник. Система дымоотвода в русских домах продолжала совершенствоваться, и вскоре, место дымника, заняла труба из дерева.

Существенный сдвиг произошёл в петровскую эпоху. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников. Стали делать безопасные кирпичные трубы. Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли белой.

Раньше мы думали, что печь называется белой потому, что её белили (она была белого цвета), но это не так. Печь называли белой потому, что её топили «по-белому», т.е., без дыма в избе.

Самой распространенной была и остаётся дровяная русская печь. Только запах сгорающего дерева мог и может сегодня создать неповторимую атмосферу деревенской избы.

Таким образом, русская печь имеет многовековую историю, прошла долгий и достаточно сложный путь своего совершенствования.

II. Русская печь – сердце и душа дома, основа крестьянского быта.

Использование и значение печи в жизни людей.

Приготовление пищи – одно из основных назначений русской печи. В печи варили, парили, жарили, запекали, томили. Вкус пищи, приготовленной в печи, не забывается, потому что она очень вкусна. Это было связано с особым процессом приготовления пищи - «томлением», при котором длительное время в печи держится равномерное температурное поле.

Если вы что-то приготовили утром и оставили в русской печи – это будет горячим до самого вечера.

Другое важное свойство печи: давать и хорошо сохранять тепло, полученное от сжигания дров. Обычно печь начинали топить с середины октября (с Покрова) и топили до апреля. Русская печь, располагаясь в центре избы, прогревала ее равномерно.

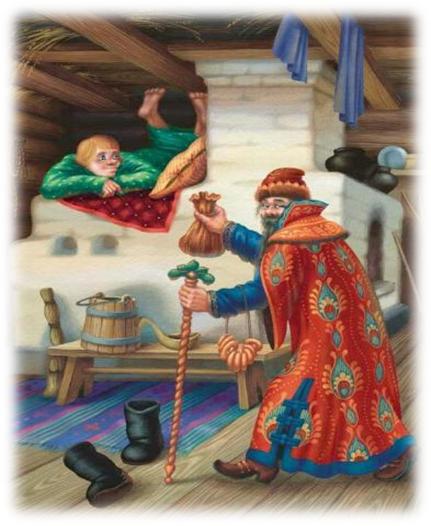

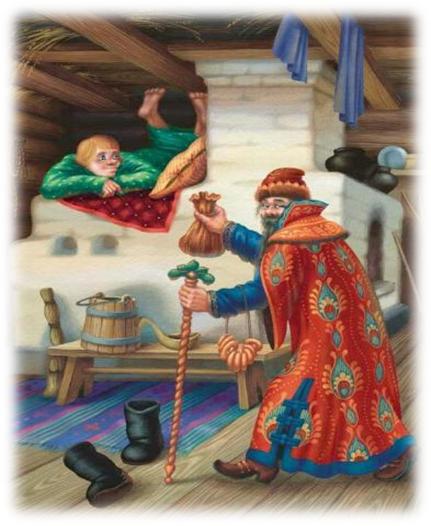

Печь, как и полати, служила местом для сна. На печи был устроен лежак. Спали ногами на печи, а головой в прохладе, если же было холодно — можно было и полностью лечь на лежак.

Печь была лекарем. Изгоняя простудные заболевания, прогревались как сверху на печи, так и в самом горниле. Лечились не только теплом, но и печной золой, часто смешивая ее с солью. Самым простым ингалятором, с помощью которого получали дым с определенными лечебными свойствами, был обычный печной кирпич. На раскаленный кирпич сыпали измельченную траву, которая тут же начинала тлеть, источая густой ароматный дым. Больной наклонялся над кирпичом и втягивал в себя дым, поднимающийся от травы. Чтобы дым подольше не рассеивался, сверху на голову больного набрасывали плотную ткань. Часто в лунку раскаленного кирпича сыпали обычную луковую шелуху.

Особый интерес у нас вызвал рассказ о том, что при необходимости русская печь с успехом заменяла даже баню.

Делалось это так: жарко топили русскую печь, затем, когда она немного остывала, оттуда убирали все лишнее - золу, угли. После этого парящегося укладывали на доску-лежак и заталкивали прямо в зев русской печи. На стены печи плескали водой или разведенным квасом. Поднимался густой «хлебный» пар. Затем вход в печь плотно закрывали заслонкой. Далее полагалось сидеть в русской печи и как следует потеть. Первым в печи парился тот, кто был способен переносить самую высокую температуру. Главное в такой парилке то, что в печи нет пара. В ней тело находится среди горячих стенок, от которых идет сухое тепло, и равномерно прогревает его. Именно такое тепло лечит. Чтобы не обжечь тело, в печь, начиная с шестка, стелили коврики - маты, сплетенные из соломы. Для изготовления коврика применяли любое травянистое растение, которое в сухом виде не поранит тело. Коврики после бани споласкивались в воде, затем сушились, сворачивались в рулоны до следующей бани. Детей обычно мыли в небольшом тазу прямо в печи. Взрослые после пропаривания в печи мылись в корыте или ванне.

В русской печи также можно было обжигать горшки, миски, кувшины, кружки; распаривать ивовые прутья для плетения корзин; прогревать семена для посадки; сушить зерно, грибы и ягоды; отбеливать и красить холсты; у печи гадали и ворожили; с кочергой и помелом сваты за невестой ходили.

Кроме того, русская печь выполняла роль домашней метеостанции. По ее поведению предсказывали погоду. Если сильная тяга в печи, то на мороз, а если слабая – на сырую погоду; красный огонь и дрова трещат – к морозу, а вот огонь белый и дрова в печи горят без треска – скоро наступит оттепель.

Таким образом, русская печь играла огромную роль в жизни людей. Печь была сердцем и душой дома, основой – крестьянского быта. Без русской печи жизнь людей в прошлом была невозможна. Наши прабабушки и прадедушки просто не представляли себе жизни без печи. На печи, можно сказать, рождались и умирали.

III. Образ печи в русском фольклоре.

Русский народ крепко сохранил память о русской печке. Великое значение печки для русского человека доказывает большое количество упоминаний в русском фольклоре, прежде всего в пословицах и поговорках.

С образом печи, отражённым в пословицах и поговорках, связан весь быт, вся жизнь крестьянина.

«На печи и зимой красно лето».

Вообще, печь для крестьянина - это райский уголок в избе, особенно зимой. Когда в дом входил человек и видел, что хозяин лежит на печи, то обязательно говорил такую присказку: «Хорошо лежать на печке – ножки в тёпленьком местечке». На эту реплику хозяин с печи отвечал: «А то, как же, истинный рай!

С печкой связано немало примет и поверий. Так, плохим знаком считался плевок или грубое слово в сторону печки, даже волосы, снятые с расчески, нельзя было бросать в огонь, чтобы не привлекать в избу злых духов.Кто посидел на печи в доме, тот считался уже не гостем, не чужим, а своим человеком. Путники, приложив руки к печи и согретые сокровенным теплом дома, уже не могли сделать этому дому зло, так как доброта обезоруживает.

Если пропадала скотина или кто- то из домашних не возвращался во время домой, их имена выкликали в печную трубу, в надежде, что они услышат и вернутся обратно.

Когда к девушке приходили сваты, она залезала на печь. Спуститься вниз означало согласиться выйти замуж, перейти к другому очагу. Завершая свадебный обряд бросали в печь пустой горшок и приговаривали: «Сколько черепков, столько молодых ребят».

Новобрачную молодой муж трижды торжественно обводил вокруг очага, прося у Бога-Огня счастливой жизни и много здоровых детей.

Новорожденного мыли со словами: «Расти с брус вышины да с печь толщины».

Если хозяйка держит печь (в особенности шесток) неопрятно, то ее дети, по поверью, будут грязны и сопливы, а если огонь гаснет в момент рождения ребенка, то он вырастет злодеем и разбойником.

В присутствии печи, как при матери, нельзя было ругаться и ссориться, если кто - то позволял себе нецензурное высказывание, его одергивали словами: «Печь в хате!». Затапливали печь с молитвой, и свекровь останавливала невесток, затеявших в этот момент ссору: «Полно вам браниться, аль не видите, что огонь зажигаю?». Нарушение этих табу, по поверьям, могло стать причиной пожара.

В случае смерти кого-нибудь в семье, домашние, чтобы не тосковать, заглядывали в печь, сдвигали заслонку и говорили: «Вся печаль в печь!»

Вынув хлеб из печи, нужно бросить туда полено, чтобы хлеб не выводился, «чтобы не зевала печь», т.е. не было голода.

На ночь в печь клали полено и ставили горшок с водой, чтобы у печи или у огня было, что есть и пить. Домашний огонь постоянно поддерживали в печи и сохраняли ночью в виде горячих углей. Их старались не передавать в другой дом, иначе вместе с огнем семью могли покинуть достаток и благополучие.

Когда кто-нибудь уходил из дома, печь закрывали заслонкой, чтобы ему повезло в пути, и его не поминали лихом оставшиеся хозяева. При приближении грозы заслоняли трубу, чтобы черт или другая нечистая сила не могли туда спрятаться и гром не ударил в хату.

Частушки о русской печи

Истоплю я жарко печь,

Испеку блиночков,

На вечёрку позову

Милого дружочка.

Эх, выйду плясать,

Ножками задрыгаю-

Печь, кастрюли и ухват

По полу запрыгают.

До чего ж я хороша,

До чего ж пригожа,

Ведь фигурою своей

Я на печь похожа.

Мне не надо винегрет,

Не хочу я лечо,

Мне подайте на обед

Щи из русской печи!

Лежит Прошка на печи

Колупает кирпичи,

Ты вставай-ка, Прошка,

попляши немножко.

Как у нашего Ивана

Поселились тараканы

В тёпленьком местечке-

В валенках на печке.

Эх, раз, полтора,

Бежит печка со двора,

А за нею- чашки

От грязнули Машки.

Как у нашего Егора

Пузо стало, как пригорок-

Целый день он на печи

Уплетает калачи.

Про печку не только придумывали загадки, но и слагали легенды и сказки.

Самая известная – «По щучьему велению», где ленивый Емеля, даже очень ленивый, потому что ему лень было даже слезть с печи, и он заставил печку доставить его в царский дворец.

В сказке «Гуси-лебеди» печка сначала накормила Алёнушку пирогами, а потом укрыла её с братцем Иванушкой от гусей-лебедей.

Баба – Яга посадила Ивана на лопату и хотела зажарить? А может она хотела гостя в бане попарить? Ведь сначала она печку протопила и помыла…

Козлёнок в сказке «Волк и семеро козлят» спрятался от волка в печке и он его не съел.

Говорят, что Русский богатырь Илья Муромец пролежал на печи 30 лет, прежде чем встать на ноги и идти на защиту земли Русской от врагов. Печь дала ему столько силы, что он стал самым могучим и знаменитым богатырем на Руси.

Есть легенда на Руси, что в каждой крестьянской семье бессменным покровителем и хранителем очага издревле считался домовой. Он незримо охранял не только огонь в русской печи, но также дом и его обитателей, храня их от воров и недоброго глаза. Считалось, что он любит полакомиться кашей и вздремнуть в теплом уголке на печи.

Домовой очень любил пошалить. Если ему что-то не по нраву, он мог швырять из печи горящие дрова, выбивать кирпичи из печной кладки, бить горшки. Если хозяйка ходила с утра растрёпанной, не прибиралась в избе, он мог наступить ей на подол так, что она падала на ровном месте, мог дёрнуть за растрёпанные космы. Если кто-нибудь в доме сплетничал, он насылал типун на язык – болезненный прыщик, который мешал не только говорить, но и есть.

Про печку прочитали пословицы и поговорки.

На печи не храбрись, а в поле не трусь.

Пеки, пока печь горяча.

«Хлебом не корми, только с печи не гони»;

«Хоть три дня не есть, лишь бы с печи не слезть»;

«Как ни мечи, а лучше на печи».

Русская печка, как мама,

Словно молитву творит.

Печь разжигается рано,

Пламенем жарко горит.

Будто бы грусть листопада,

Слышится песня в трубе.

Легкий дымок, словно ладан,

Благоухает в избе.

А на полатях детишки

Нежно, пренежно сопят.

Ох, уж мне эти мальчишки

Долго ночами не спят.

Сами когда-то гуляли,

Так же и мы по ночам.

К печке под утро бежали -

К теплым ее кирпичам.

Русская печка, родная,

С детства тянусь я к тебе,

Ты, как и мама из рая,

В дедовской греешь избе.

Таким образом, большое количество фольклорных упоминаний, связанных с русской печью, доказывает великое значение печки для русского человека.

Перечитывая русские народные сказки, изучая пословицы и поговорки, знакомясь с разными приметами и суевериями, касающимися печи, мы ещё раз убедились в том, что наши предки просто не представляли себе жизни без русской печи. Поэтому, выдвинутая гипотеза исследования нашла своё подтверждение.

IV. Результаты работы над проектом и практическая значимость результатов исследования.

Большая и интересная работа по теме проекта обогатила нас бесценными знаниями и умениями, что важно для сохранения русской культуры. Что же нового мы узнали о русской печи?

1) Узнали, какой должна быть настоящая русская печь – достаточно большой, не угарной, жаркой, не выкидывающей дым, красивой;

2) Мы расширили свои знания об использовании печи. Оказалось, что печь была не только источником тепла в доме, местом для сна, использовалась для приготовления пищи, но и:

-печь заменяла парилку и баню;

- была источником света в вечернее время;

-местом для сушки одежды, трав, грибов, ягод;

-печь лечила;

- предсказывала погоду;

-использовалась для стирки;

-для разогрева самовара;

-для гаданий;

-с печью было связано немало народных примет, поверий и обрядов, в которые свято верили;

-печь являлась и является кладовой житейской мудрости, так как её образ широко представлен в русском фольклоре (пословицах, поговорках, загадках, сказках).

Работа над проектом:

- пополнила наш словарный запас;

- мы получили навыки исследовательской работы.

Результаты работы представлены в презентации, которую можно использовать на классных часах, уроках истории, литературы, изобразительного искусства.

Заключение.

Таким образом, роль печи в жизни русского народа была велика, и отношение народа к печи было особенным. Печь была главной в доме, без неё обойтись было никак нельзя, потому что печь на самом деле и кормила, и грела в суровые русские морозы, и лечила, и мыла-парила, и даже предсказывала погоду, и умела делать ещё много разных вещей.

Недаром в приведенных пословицах, поговорках, поверьях печь предстаёт перед нами как живое существо, что-то святое, неприкасаемое, одно только сравнение печи с «матерью родной» чего стоит!!!

Печь – сердце и душа дома, основа – крестьянского быта. Без русской печи жизнь людей в прошлом была невозможна.

Наши предки просто не представляли себе жизни без печи.

Несмотря на свою многовековую историю, русская печь успешно дожила до наших дней. До сих пор она используется жителями нашей страны. Но, конечно, уже не так как раньше.

Печь уходит в прошлое, и поэтому мы должны ради сохранения русской культуры знать о ней всё.

Дымок из трубы улетает,

Как в древней далёкой Руси.

В России домов не бывает

Без русской добротной печи.

Изба без печи сиротеет,

Без неё нет в доме тепла.

Она словно символ России,

Была, есть и будет всегда!

Приложение.

Сценарий праздника.

Звучит народная песня, дети входят в зал, Василиса встречает и принимает гостей.

Василиса.

Здравствуйте, дорогие гости!

Я - героиня многих русских сказок

Я – мудрая девица,

На все руки мастерица.

Все умею там и тут

Василисою зовут.

Хозяин.

Рады видеть вас у печки.

Без нее и дом пустой,

В ней и жарить, в ней и парить,

И зимой с ней как весной.

Василиса.

В старину так говорили:

“Печь нам мать родная всем,

На печи все красно лето,

У печи и сплю, и ем”.

Хозяин.

Забывать мы стали, что главное в доме – печь. Затрещит мороз, завоет ветер в трубе, а на печи тепло и уютно.

(Голос из-за печки ворчливо)

Домовой.

Сама то печка добрая. Всем найдёт кусок пирога, да куриную ножку. А вот люди норовят всё сами съесть, мне ничего не оставить.

Василиса. Кто это говорит со мной из-за печки?

Домовой. Это я, запечный житель.

Василиса. Запечный житель? Кто бы это мог быть. А как тебя зовут запечный житель?

Домовой. Меня зовут известно как, Домовой я

Василиса. А мы с ребятами на тебя хотим посмотреть. Ребята, хотите на него посмотреть? Тогда давайте его дружно позовём все вместе.

Домовой! Домовой, приходи к нам домой!

Домовой (неуверенно) Здра-а-сте, это вы меня звали?

Василиса. Мы, Домовой, как мы рады тебе!

Домовой. Спасибо! Добрая ты, видать, хозяюшка.

И правда Василиса – Премудрая, ты хозяюшка чудная.

Василиса. Спасибо, спасибо, Домовой. Да ты, видать, стихи писать умеешь.

Домовой. Да умею.

Василиса. Вот будет славно, если ты прочтешь нам свои стихи.

Домовой. Ну, так и быть, слушайте.

Дед хозяйственный такой

Старый добрый Домовой

Сказки сказывать могу,

Всем испечь по пирогу

Рад стараться Домовой

Чтобы мир был и покой.

Начинается театрализованная сценка. В горнице появляется Баба-яга. Она тащит упирающегося Ваню.

Баба-яга. Замолчи и не брыкайся! Не сбежишь, как ни старайся! Да, я ведьма, ну и что ж? Все равно, как ни ругайся — на лопату попадешь.

Ваня. Ни за что не замолчу — На лопату не хочу! Отпусти меня, Яга - Костяная ты нога!

Баба-яга. Вы видали удальца, молодого наглеца?! Он меня, старуху, мучит! И чему вас только учат?

Даже есть таких противно

Невоспитанных детей.

Надоело мне возиться —

Полезай-ка в печь скорей!

Ваня. Я не знаю, куда лезть, Много тут отверстий есть.

Может, вверх, к железке-крышке? - Так высоковато слишком...

Баба-яга. Детский у тебя умишко! Это ж, дурачок, задвижка.

Кто задвижку выдвигает — дым из печки выпускает.

Если прогорят дрова — задвигать ее пора,

Чтоб из печки не ушло драгоценное тепло.

Только надобно глядеть, чтобы, слышь, не угореть.

Видишь — уголь не погас, знать, идет угарный газ.

От него нам мало толку. Мы ему оставим щелку,

Чтобы синий огонек натворить беды не смог.

Ваня. Лезть-то жариться куда? Дверца - крошка, как норушка.

Баба-яга. Дурень! Да ведь это вьюшка!

Служит так же, как задвижка, Только с кругленькою крышкой.

Ваня. Маловата будет вьюшка... Ну, а это что?

Баба-яга. Горнушка. В ней обеда не сварить...

Но она нужна для дела - рукавицы посушить...

Ваня. Я вот тут нашел местечко.

Баба-яга. Стой! Да это же подпечъе.

И пролезешь ты едва:

Тут хранится сковородник

Да к тому ж еще дрова.

Ты откуда экий неуч,

Напади на тебя немочь!

Вот досталося мне бремя.

Уж не тянешь ли ты время?

Ваня. Что ты, бабушка? Ей-ей,

В печку я хочу скорей!

Так и быть, уж покорюсь я...

Баба-яга. Видишь - вот у печки устье.

Ты у нас теперь знаток, полезай-ка на шесток!

Ну, а подойдет черед - передвинешься на под.

Я же встану здесь, в сторонке, подержу пока заслонку.

Ваня. Бабка, понял я едва эти новые слова.

Повтори-ка свой урок, Я не знаю, где шесток?

Баба-яга. Странно... Как тут не понять? Что ж, придется показать.

Вот шесток, а дальше - под, Только дурень не поймет!

Жар-то пышет через край...

Ваня. Вот сама и полезай! (Толкает ведьму в печь, убегает.)

Баба-яга. Дети, дети помогите!

Фулюгана возвратите! (Ковыляет к выходу.)

Домовой. Спасибо, ребята. Мне очень понравилась сказка. Устал я, пора мне отдохнуть. Пойду, посплю за печкой. До свидания! (домовой уходит)

Хозяин.

Ой, ты печка сударыня

Помоги нам барыня

Ты свари, испеки

Обогрей, освети

Полечи и спаси

В дом богатства внеси!

Василиса. (Достает из печи пироги и угощает детей)

Вы уж хозяюшку потешьте

Пирогов моих поешьте!

Не красна изба углами

А красна – пирогами!

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Русские народные сказки. - Москва, 1992.

2) Русские народные сказки в обработке Л. Н. Толстого. – Москва, 1993.

3) Русские пословицы и поговорки. – Москва, 2000.

4) Т. Тарабарина. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль, 1997.

5) В. Даль. Пословицы русского народа. – Москва, 1997.

6) С.И. Ожегов. Толковый словарь. – Москва, 2006.

7) В.И. Даль. Толковый словарь русского языка . – Москва, 2004.

8) Афанасьев А.Н. Мифы, поверья и суеверия славян. - М., 2002