Занятие № 21

01.12.23г

-

Тема: Процессы ассимиляции и диссимиляции в растениях.

2.Тип урока – Комбинированный

3. Цель занятия: изучить сущность процесса фотосинтеза, хлорофилл, его химическая природа, физические свойства и роль в фотосинтезе. Влияние внешних и внутренних факторов на фотосинтез. Связь фотосинтеза с урожаем.

4. Норма времени – 2 часа

5.Ход работы:

Сущность и значение фотосинтеза

Подобно другим организмам зеленые растения в качестве источника энергии используют углеводы и другие органические вещества; однако в отличие от большинства организмов зеленые растения — автотрофы (питающиеся самостоятельно). Растения создают свою пищу сами в процессе фотосинтеза. Гетеротрофы (животные, грибы и большинство бактерий) питаются готовым органическим веществом.

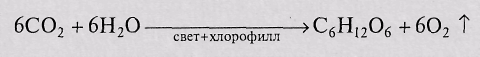

Фотосинтез — процесс образования зелеными растениями органических веществ из неорганических (диоксида углерода и воды) при участии световой энергии, поглощенной хлорофиллом. В процессе фотосинтеза за счет расщепления (фотолиза) воды в атмосферу выделяется кислород:

В ходе этого синтеза лучистая энергия Солнца превращается в химическую энергию органических соединений. Посредством фотосинтеза зеленые растения обеспечивают космическую связь жизни на Земле с Вселенной и определяют экологическое благосостояние нашей планеты. По современным данным, на Земле за счет фотосинтеза ежегодно синтезируется около 100 млрд т сухого органического вещества, которое примерно поровну распределяется между сушей и морями. Из наземной растительности на долю лесов приходится 24,4 млрд т сухой органической массы, на долю пастбищ — 10,4, на пашню — 8,7, на пустыни и полупустыни — 5,4 млрд т. Благодаря фотосинтетической деятельности растений в атмосфере Земли содержание диоксида углерода поддерживается примерно на уровне 0,03%, а кислорода — 21%, Фотосинтез — это не только источник пищевых ресурсов и полезных ископаемых, но и фактор сбалансированности биосферных процессов, включая постоянство содержания О2 и СО2 в атмосфере, постоянство содержания гумуса в почве и температурных условий.

Из сказанного вытекает вывод о необходимости сохранения зеленого царства на нашей планете, особенно лесов. Уменьшение площади лесов и другой растительности, разложение гумуса почв и увеличивающееся сжигание человеком ископаемого топлива приводят к нарушению биосферных процессов.

Материальная база фотосинтеза

Лист — главный орган растения, осуществляющий фотосинтез. Он состоит из нескольких слоев активно фотосинтезирующих клеток (клеток мезофилла), окруженных защитным слоем (эпидермисом) и снабженных проводящими элементами (жилками), предназначенными для переноса веществ в двух противоположных направлениях: по ксилеме жилок вода и питательные вещества поступают в лист, а по флоэме ассимиляты и прочие продукты жизнедеятельности удаляются из листа. Устьица, пронизывающие эпидермис, открываются и закрываются под влиянием изменений тургора замыкающих клеток. В мезофилле листа расположены пластиды — хлоропласты, содержащие зеленые пигменты (хлорофилл), поэтому окраска листьев зеленая.

Благодаря большой поверхности и определенному размещению листьев в пространстве растение может использовать как прямой, так и рассеянный свет. Для эффективного улавливания света большое значение имеет архитектоника растения, под которой понимают пространственное расположение органов. Для теневыносливых древесных растений характерна листовая мозаика, когда листья отдельных ветвей располагаются в одной плоскости, не затеняя друг друга. Фотосинтез связан со специфическими органеллами клеток — хлоропластами. Суммарная поверхность хлоропластов может превышать площадь листьев в десятки и сотни раз. В клетках столбчатой паренхимы находится 30 — 40 хлоропластов, в губчатой — около 20. Хлоропласты высших растений имеют форму двояковыпуклой линзы (диска), которая наиболее удобна для поглощения солнечных лучей (рис. 1). С помощью электронного микроскопа удалось установить ультраструктуру хлоропласта.

Рисунок 1 – Строение хлоропласта

Снаружи хлоропласты окружены двойной мембраной, состоящей главным образом из белков и липидов. Внутреннюю среду представляет сильно оводненный белковый матрикс, или строма, которую пронизывают мембраны — ламеллы. Ламеллы, соединенные друг с другом, образуют тилакоиды. Плотно прилегая друг к другу, тилакоиды формируют граны.

Пигменты, участвующие в поглощении энергии света, находятся в мембранах тилакоидов. Именно здесь световая энергия преобразуется в химическую. Ферменты, которые катализируют многочисленные реакции темновой фазы фотосинтеза, а также биосинтез различных веществ, в том числе белков, липоидов, крахмала, находятся в строме.

В тилакоидах хлоропластов содержатся зеленые пигменты — хлорофилл а и хлорофилл b, а также желтые — каротины и ксантофиллы (каротиноиды). Все пластидные пигменты нерастворимы в воде, но растворяются в органических растворителях. Раствор хлорофилла а в этиловом спирте имеет сине-зеленый цвет, раствор хлорофилла b — желто-зеленый.

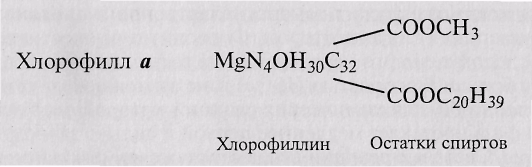

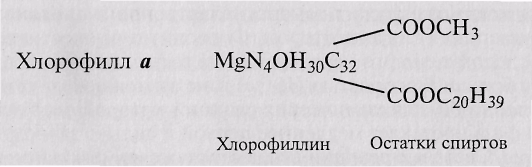

Хлорофилл — сложный эфир дикарбоновой кислоты хлорофиллина с метиловым спиртом (СН3ОН) и фитолом (С2оНз9ОН):

Хлорофиллиновая кислота представляет собой порфириновое ядро, состоящее из четырех пиррольных азотсодержащих колец и атома Mg. Хлорофилл b отличается от хлорофилла а лишь тем, что у второго пиррольного кольца вместо метильной группы СН3 имеется альдегидная группа О = С—Н, что отражается на положении максимумов поглощения света. Содержание хлорофилла а в 2 — 3 раза больше, чем хлорофилла Ь. У теневых листьев хлорофилла b больше, чем у световых. Общее количество хлорофилла составляет около 1 % сухой массы листа. Оно изменяется в связи с возрастом листа и деревьев. В зеленых листьях пигменты желтого и оранжевого цвета маскируются хлорофиллом. С его более ранним разрушением осенью или при неблагоприятных условиях связано пожелтение листьев.

Фотосинтетические пигменты избирательно поглощают свет в области видимой части солнечного спектра (длина волны 400 — 700 нм), эту область называют фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Листья поглощают в среднем около 60 — 70 % ФАР, а остальную радиацию отражают и пропускают. Кора ветвей и стволов большинства древесных растений, за исключением белой бересты берез, оранжево-красной пробки сосен, поглощает до 80 — 90% и отражает 10 — 20% энергии падающей радиации. Хлорофиллы наиболее интенсивно поглощают красные и сине-фиолетовые лучи спектра, слабо поглощают оранжевый и желтый цвет. Ультрафиолетовые и зеленые лучи практически не поглощаются, поэтому мы видим листья зелеными. Каротиноиды поглощают синие и фиолетовые лучи. Поглощенная этими пигментами энергия передается основному пигменту — хлорофиллу. Кроме того, каротиноиды защищают молекулы хлорофиллов от необратимого фотоокисления.

Химизм и энергетика фотосинтеза

Фотосинтез – это процесс преобразования света в химическую энергию органических соединений, синтезируемых из СО2 и Н2О.

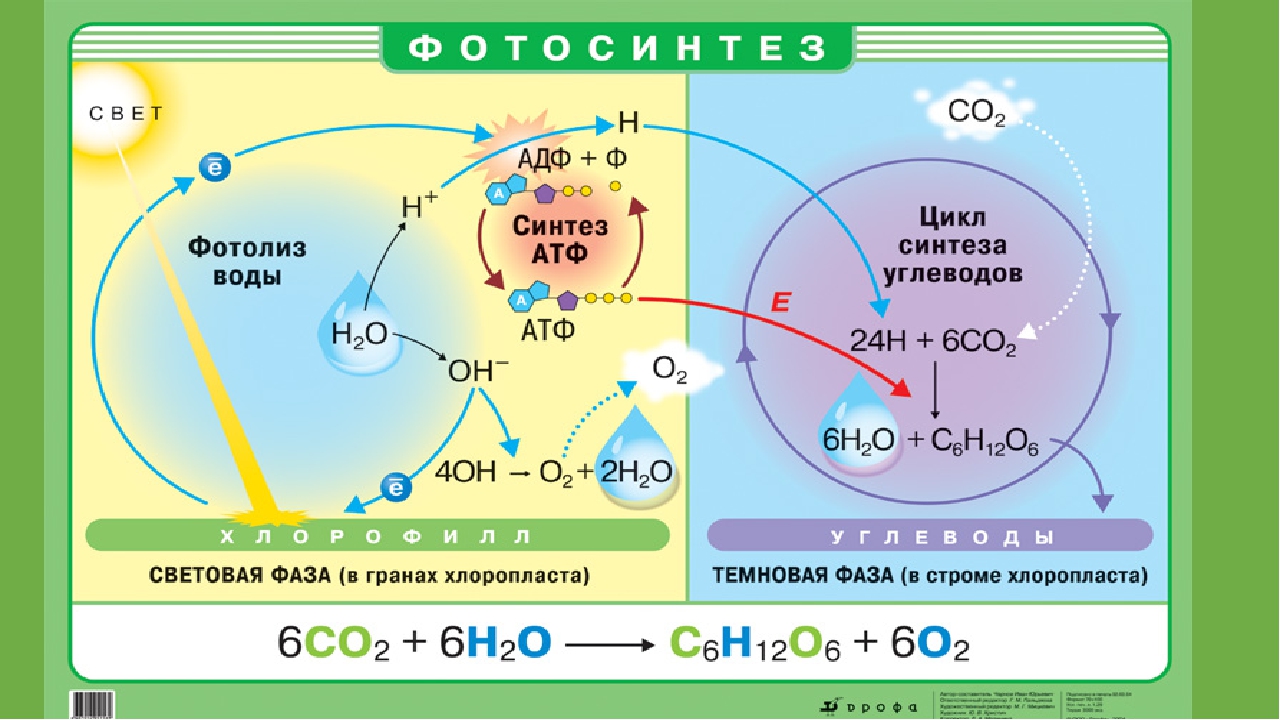

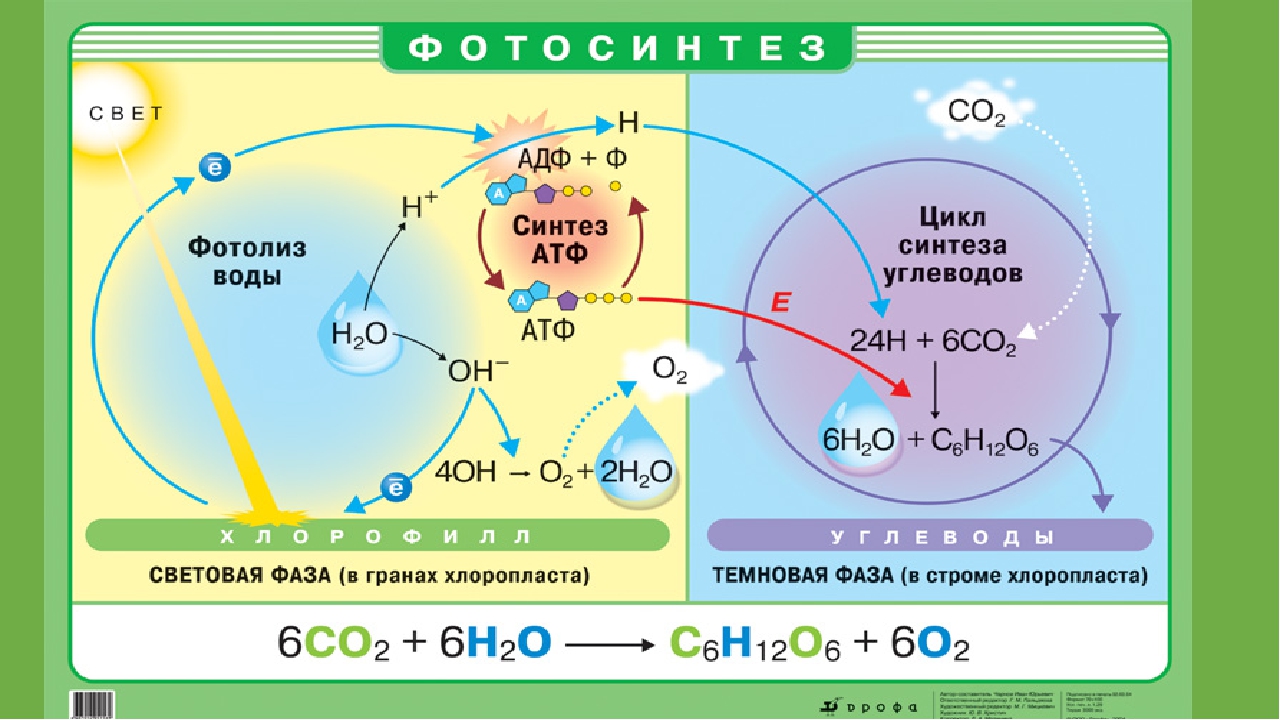

Фотосинтез протекает в две фазы: световую и темновую.

Процесс фотосинтеза начинается с момента освещения хлоропласта видимым светом. При поглощении молекулой хлорофилла кванта света один из ее электронов переходит в "возбужденное" состояние и поднимается на более высокий энергетический уровень.

Одновременно под действием света происходит фотолиз воды с образованием ионов Н+ и ОН-. Возбужденный электрон присоединяется к иону водорода (Н+), восстанавливая его до атома (Н). Далее атомы водорода соединяются с никотинамидадениндинуклеотидфосфатом (НАДФ) и восстанавливают его до НАДФ • Н2.

Ионы гидроксила, оставшись без противоионов Н+, отдают свои электроны и превращаются в свободные радикалы ОН, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют воду и свободный кислород: 4ОН → 2Н2О+СО2. Электроны гидроксильных групп возвращаются в молекулу хлорофилла на место возбужденных. В процессе переходов протоны и электроны накапливаются по разные стороны мембраны грана хлоропласта (протоны на внутренней, а электроны на наружной поверхности) и создают разность потенциалов. Когда разность потенциалов достигает критического уровня, протоны проходят по специальным каналам мембран, в которых находятся ферменты, синтезирующие АТФ. Энергия протонов и электронов используется ферментами для присоединения остатка фосфорной кислоты к АМФ или АДФ.

Таким образом, в световую фазу фотосинтеза, которая протекает в гранах хлоропластов только на свету, происходят следующие процессы:

1) фотолиз воды с выделением кислорода;

2) восстановление НАДФ • Н2;

3) синтез АТФ.

В темновую фазу фотосинтеза накопленная в световую фазу энергия используется для синтеза моносахаридов из диоксида углерода (поступает из воздуха через устьица) и водорода (отсоединяется от НАДФ • Н2) путем сложных ферментативных реакций. В итоге получается:

6СО2 + 24Н → С6Н12О6 + 6Н2О.

В дальнейшем могут образовываться ди-, полисахариды и другие органические соединения (аминокислоты, жирные кислоты и др.). Этот процесс не требует прямого участия света, поэтому его называют темновой фазой фотосинтеза. Он протекает в строме хлоропластов как на свету, так и в темноте.

Коэффициент полезного действия фотосинтеза достигает 60 %.

Фотосинтез – это главный процесс, протекающий в биосфере. Энергия Солнца аккумулируется в химических связях органических соединений, которые идут на питание всех гетеротрофов. При этом атмосфера обогащается кислородом и очищается от избытка диоксида углерода.

Из кислорода образовался озоновый экран, защищающий живые организмы от жесткой коротковолновой (до 290 нм) ультрафиолетовой радиации, которая оказывает губительное воздействие на все живое.

Наземные растения ежегодно извлекают из атмосферы 20 млрд т углерода в форме СО2 (1300 кг/га), а все растительные сообщества, включая морские водоросли, — около 150 млрд т. При этом ежегодно расходуется около 3% диоксида углерода атмосферы и 0,3% С02 морской воды.

Влияние внутренних и внешних факторов на фотосинтез

К ведущим факторам внутренней регуляции фотосинтеза относятся скорость оттока ассимилятов из хлоропластов и концентрация хлорофилла в листьях. Интенсивность фотосинтеза листа в значительной степени зависит от запроса на ассимиляты со стороны потребляющих органов (акцепторов). Мощными потребителями являются меристематические ткани, в которых идет активный биосинтез. Растущее дерево активно потребляет ассимиляты на рост ствола, ветвей, корневых систем, на формирование плодов, семян, на биосинтез живицы у хвойных. Любое ускорение оттока ассимилятов усиливает интенсивность фотосинтеза. Неблагоприятные лесорастительные условия задерживают отток ассимилятов из хлоропластов и за счет этого снижают активность фотосинтеза. К внешним факторам, влияющим на фотосинтез, относят свет, концентрацию диоксида углерода, температуру и водоснабжение растений.

Свет. По отношению к свету все растения делят на две группы: светолюбивые и теневыносливые. Они различаются как по анатомическому строению листьев, так и по физиологическим признакам. Светолюбивые травянистые растения не выносят затенения и растут на открытых местах. К ним относятся все сельскохозяйственные культуры, растения лугов, степей, пустынь, солончаков. Среди древесных пород светолюбивы лиственница, сосна, ясень, осина, береза, дуб и др. Они растут на открытых местах или в первом верхнем ярусе леса. Светолюбивые деревья отличаются ажурной кроной, быстрым очищением ствола от сучьев, ранним изреживанием древостоя. Теневыносливые древесные растения, такие как ель, пихта, клен, вяз, липа, рябина и другие, хорошо переносят затенение и встречаются как в верхнем ярусе, так и во втором. Высокой теневыносливостью отличаются многие кустарники (лещина, крушина, бересклет, бузина и др.), а также лесные травы и мхи. Теневыносливые древесные растения отличаются густой и плотной кроной с большой протяженностью по высоте ствола. Для них характерно медленное очищение от сучьев. Листья светолюбивых растений имеют более толстую листовую пластинку, хорошо развитую столбчатую паренхиму, большое количество устьиц и проводящих пучков. Содержание пигментов меньше, чем у теневыносливых. Более высокое содержание пигментов и относительной доли хлорофилла б и каротиноидов у теневыносливых растений обеспечивает эффективный фотосинтез в условиях низкой интенсивности света и рассеянной радиации. Светолюбивые и теневыносливые растения имеют разный ход световых кривых. У теневыносливых световое насыщение наступает при более слабом освещении и, кроме того, световой компенсационный пункт (СКП), т.е. та освещенность, при которой фотосинтез и дыхание уравновешивают друг друга, наступает раньше. Это связано с тем, что теневыносливые растения имеют более высокую интенсивность фотосинтеза при низкой освещенности и невысокую интенсивность дыхания. СКП широко используется при оценке качества и состояния естественного возобновления в лесу, поскольку подрост начинает страдать и отмирать под пологом леса при освещенности, равной СКП или ниже его. Периодичность рубок ухода за лесом также определяется величиной СКП.

Концентрация диоксида углерода. СО2 — основной субстрат фотосинтеза. Его содержание в атмосфере в значительной степени определяет интенсивность процесса. Концентрация СО2 в атмосфере составляет 0,03 %. При этой концентрации интенсивность; фотосинтеза составляет лишь 50 % от максимальной величины, которая достигается при содержании 0,3 % СО2. Поэтому в условиях закрытого грунта весьма эффективны подкормки растений СО2.

Температура. Влияние температуры на фотосинтез зависит от интенсивности освещения. При низкой освещенности фотосинтез практически не зависит от температуры, так как лимитируется световыми реакциями. При высокой освещенности скорость фотосинтеза определяется протеканием темновых реакций и в этом случае влияние температуры проявляется отчетливо. Для большинства растений оптимальная температура составляет 20 — 30 °С. Температурный минимум для хвойных колеблется между -2 и -7 0С.

Снабжение водой. На интенсивность фотосинтеза благоприятно влияет небольшой водный дефицит (до 5 %) в клетках листьев. Однако при недостаточном водоснабжении интенсивность фотосинтеза заметно снижается. Это связано с закрыванием устьиц, в результате чего замедляется доставка СО2 в лист, а также с задержкой ферментативных реакций фотосинтеза и оттока образовавшихся продуктов фотосинтеза из листа. В природных условиях недостаточное снабжение листьев водой может быть вызвано как почвенной засухой, так и избытком воды в почве. При затоплении в почве создаются полуанаэробные или анаэробные условия, при которых корни растений не могут поглощать воду в достаточных количествах и в листьях возникает водный дефицит.

Суточный ход фотосинтеза. В естественных условиях при сложном взаимодействии внешних и внутренних факторов суточный ритм фотосинтеза неустойчив и подвержен значительным изменениям. При умеренной дневной температуре и достаточном водоснабжении фотосинтез начинается с восходом солнца, достигает максимума днем, постепенно снижаясь к вечеру, и прекращается с заходом солнца. При повышенной температуре и низкой влажности максимум фотосинтеза сдвигается на ранние часы. Часто при высокой напряженности метеорологических факторов наблюдается значительное снижение фотосинтеза в полуденные часы, связанное с закрыванием устьиц и уменьшением оттока ассимилятов.

Фотосинтез и урожай

Биологическим урожаем называется количество органического вещества, накопленное на единицу площади растительного сообщества. Человек использует далеко не весь биологический урожай. Обычно ту часть чистой продукции, которую человек использует па свои нужды, называют хозяйственным урожаем. Урожай растений является функцией фотосинтеза. Сухая масса растений на 95 % состоит из органических соединений, созданных в процессе фотосинтеза, от которого зависит не только количество, но и качество урожая. Связь между фотосинтезом и урожаем довольно сложна, так как общее количество накопленного за определенный период времени органического вещества определяется не только фотосинтезом, но и противоположно направленным процессом дыхания. При этом следует учитывать и опад различных частей: листьев, ветвей, корней, корневых волосков и других органов, что особенно заметно сказывается на балансе органического вещества у древесных растений. Лесохозяйственная часть урожая — это, прежде всего масса сформировавшейся древесины, ее количество на единице площади и высокие физико-технические свойства. Лесохозяйственный урожай формируется главным образом за счет камбиальной деятельности ствола и выражается в приросте древесины. Специальные расчеты показали, что доля древесины с ухудшением лесорастительных условий и с продвижением с юга на север уменьшается. Для увеличения продуктивности лесов и улучшения их качественного состава в лесном хозяйстве широко используются рубки ухода. Регулируя световой режим в лесу, эти рубки оптимизируют процесс фотосинтеза оставшихся деревьев, причем не только в верхней, но и в нижней части кроны, и тем самым повышают размеры активно фотосинтезирующей поверхности этих деревьев. Наряду с рубками ухода существуют и другие мероприятия, направленные на регулирование фотосинтетической активности древесных растений. К ним относятся такие приемы, как орошение в засушливых областях, мелиорация, внесение минеральных удобрений и др.

6. Домашнее задание.

Изучите лекционный материал, рекомендуемую литературу заполнить таблицу:

Таблица - Характеристика фотосинтеза

| Фаза | Где происходит? | Какие основные процессы происходят? | Какие вещества являются исходными? | Какие вещества образуются в результате данной фазы? | Что является источником энергии? | Какие вещества катализируют реакции фотосинтеза? |

| Световая |

|

|

|

|

|

|

| Темновая |

|

|

|

|

|

|

7. Учебно-методическое оснащение рабочего места: Лекционный материал

8. Выполненное задание прислать в виде письменной работы 01.12.23 года, в пятницу, не позднее 16:00 часов СДО Прометей kblk.prometeus.ru, в соц. сетях в контакте, преподавателю.

Задание выдала преподаватель: Кодочигова Е.В